陳舊性胸腰椎骨折后凸畸形術后近端交界性后凸發生的危險因素及生活質量研究

胡曉明,于海洋,鄭國輝,張偉,張旭,柴子豪,管俞君

(安徽醫科大學阜陽臨床學院,安徽醫科大學附屬阜陽人民醫院,安徽省脊柱畸形臨床醫學研究中心,安徽 阜陽 236000)

胸腰椎骨折是臨床上常見的脊柱損傷[1-2]。采取保守治療的患者其骨折椎體高度難以恢復,常在局部產生后凸畸形。嚴重的脊柱后凸畸形會導致脊柱不穩及矢狀面失衡,引起局部疼痛、畸形和神經功能障礙并嚴重影響患者生活質量[3]。此類患者需行截骨矯形手術治療,近端交界性后凸(proximal junctional kyphosis,PJK)作為脊柱后凸矯形手術術后并發癥在既往研究中發生率為17%~26%[4-7],被認為影響患者術后的生活質量。此類患者將面對疼痛、內固定失穩、活動受限等不良的臨床預后,甚至部分需要行翻修手術[8],因此預防其發生至關重要。本研究回顧性分析2017年1月至2020年8月安徽醫科大學附屬阜陽人民醫院行后路截骨矯形融合內固定術治療的41例陳舊性胸腰椎骨折伴后凸畸形患者的臨床、影像學資料及末次隨訪時SRS-22評分,統計該類患者行后路截骨長節段融合固定術后PJK的發生率,分析該類患者術后PJK發生的危險因素,并對比研究PJK患者與非PJK患者生活質量差異,現報告如下。

1 資料與方法

1.1 一般資料 納入標準:(1)椎體高度丟失明顯,經MRI證實為陳舊性胸腰椎骨折;(2)行長節段(>4節段)全椎弓根螺釘內固定術;(3)有完整的術前、術后即刻、術后6個月及末次隨訪時的影像學資料;(4)術后隨訪時間至少1年。排除標準:(1)X線片上近端交界區終板模糊或不可見;(2)臨床或影像學資料不完整或丟失,如失訪或未完成調查問卷;(3)既往胸腰椎手術史。符合上述標準的41例患者被納入本研究,均為陳舊性胸腰椎骨折伴后凸畸形。

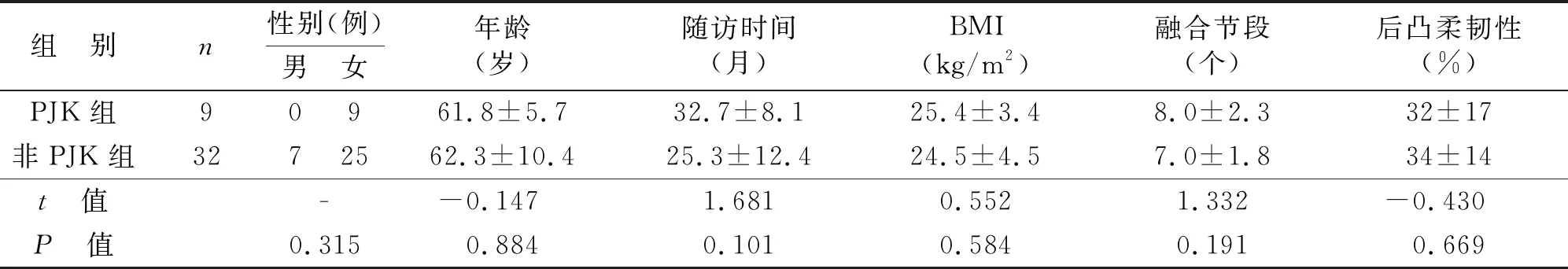

本研究共納入41例陳舊性胸腰椎骨折伴后凸畸形患者,男7例,女34例;年齡45~77歲,平均(62.2±9.5)歲。最上端固定椎(upper instrumented vertebra,UIV)位置:T5、T6、T7、T8各1例,T915例,T1017例,T115例。融合節段:5節段9例,6節段7例,7節段9例,8節段7例,9節段4例,10節段3例,12節段1例,13節段1例。以患者是否發生PJK將其分成PJK組和非PJK組,兩組患者的性別、年齡、隨訪時間、身體質量指數(body mass index,BMI)、融合節段、后凸柔韌性比較差異無統計學意義(P>0.05,見表1)。

表1 PJK組和非PJK組患者一般資料對比

1.2 影像學測量 各影像學參數均通過Surgimap軟件(版本號:V2.3.2.1)在站立位脊柱全長正側位X線片上測量。

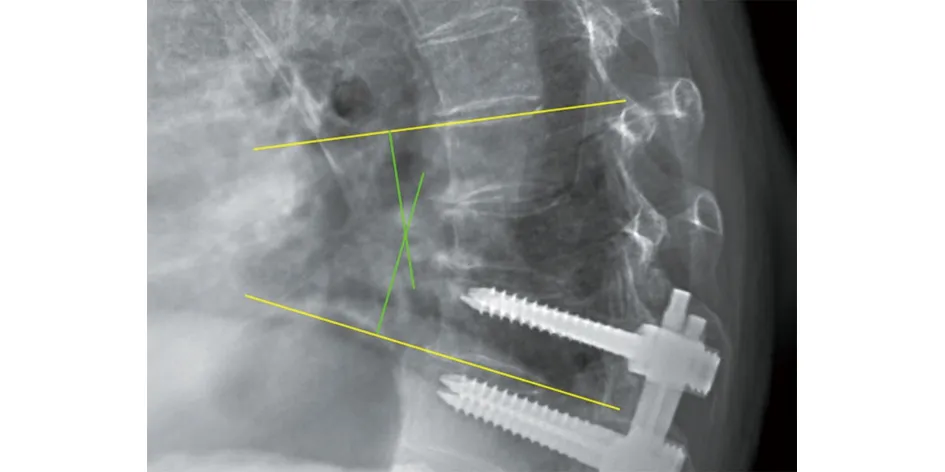

各測量指標定義如下,骨盆入射角(pelvic incidence,PI):兩側股骨頭連線中點和S1上終板中點的連線與S1上終板中垂線間的夾角;骨盆投射角(pelvic tilt,PT):S1上終板中點到兩側股骨頭中點的連線與重垂線的夾角;骶骨傾斜角(sacral slope,SS):S1上終板與水平線間的夾角;矢狀面平衡(sagittal vertical axis,SVA):C7鉛垂線與骶骨后上角之間的水平距離,正值表示C7鉛垂線落在骶骨后上角前方,負值反之;胸椎后凸角(thoracic kyphosis,TK):T5椎體上終板與T12椎體下終板間的夾角;腰椎前凸角(lumbar lordosis,LL):L1椎體上終板與S1椎體上終板之間的夾角;局部后凸角(local kyphosis cobb angle,LKCA):矢狀面最大Cobb角;近端交界角(proximal junctional angle,PJA):最上端固定椎(upper instrumented vertebra,UIV)的下終板與其上位2個椎體上終板之間的夾角(見圖1)。俯臥位LKCA為患者俯臥于特制的脊柱全長CT定位裝置上并在后凸頂點施加壓力時[9]測得的數據;PJK的發生按Glatte等[7]的研究定義為:PJA≥10°,且與術前相比PJA增加≥10°。Yagi等[10]將PJK分為3型:Ⅰ型僅為椎間盤和后柱韌帶破壞;Ⅱ型為近端交界區椎體骨折;Ⅲ型為內固定失敗,如拔釘等。

圖1 PJA測量示意圖

1.3 手術方法 拍攝俯臥位脊柱全長CT定位像[9],計算脊柱后凸柔韌性并根據脊柱后凸柔韌性指導手術方案制定。脊柱后凸柔韌性定義為(站立位LKCA—俯臥位LKCA)/站立位LKCA×100%。當30°<俯臥位LKCA<40°且后凸柔韌性>30%時,行3級以下截骨術;當后凸柔韌性<30%(提示后凸僵硬)時根據俯臥位LKCA行4級或4級以上截骨術。全麻后患者取俯臥位,暴露截骨椎體及手術視野,根據術前評估患者的畸形狀態及術前設計方案進行相應椎體的置釘。切除椎板暴露硬膜囊及神經根,鉸刀和刮匙去除椎間盤組織和上下軟骨終板,處理椎間隙。使用椎間撐開器插入椎間隙撐開,將碎骨粒植入前中柱打壓夯實,安裝預彎棒,以前中柱植骨柱為鉸鏈點,后方加壓閉合,旋緊螺釘完成矯形固定。探查硬膜囊和神經根有無壓迫,固定節段處理關節突關節行后外側植骨融合,術中C型臂透視螺釘位置佳,后凸矯形效果滿意。切口留置負壓引流,逐層縫合切口。

1.4 生活質量 使用國際脊柱側凸研究學會22項問卷量表(scoliosis research society-22,SRS-22)評估患者末次隨訪時生活質量。分別收集功能維度、疼痛維度、自我形象、心理狀態、治療滿意度5個維度[11]的得分。

2 結 果

2.1 隨訪情況 本研究患者術后平均隨訪時間為(28.2±13.3)個月。9例患者發生PJK,其中5例在術后6個月隨訪時發現PJK,4例在末次隨訪時發現PJK。PJK患者UIV位于T61例、T81例、T93例、T103例,T111例。發生率較高的椎體為T9~10。Ⅰ型PJK 6例(66.7%),Ⅱ型PJK 3例(33.3%)。術前PJA(3.7±4.0)°,術后6個月時(12.3±5.9)°,末次隨訪時(18.9±6.2)°,見表2。

表2 PJK患者的分型及PJA隨訪情況

2.2 影像學參數比較 PJK組術前LKCA及末次隨訪時TK顯著高于非PJK組(P<0.05)。兩組患者術前PJA、SVA、TK、LL、PI、PT、SS差異均無統計學意義(P>0.05)。兩組患者術后隨訪時SVA、LL、LKCA、PI、PT、SS差異均無統計學意義(P>0.05,見表3)。

表3 兩組患者術前、術后6個月、末次隨訪時影像學參數對比

2.3 生活質量對比 對比兩組患者SRS-22量表差異。末次隨訪時兩組患者SRS-22評分差異無統計學意義(見表4)。PJK組總分為(3.9±0.5)分,功能維度評分為(3.6±0.4)分,自我形象評分為(3.8±0.7)分。非PJK組總分為(3.9±0.4)分,功能維度評分為(3.7±0.5)分,自我形象評分為(4.0±0.5)分。

表4 PJK組與非PJK組生活質量對比分)

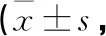

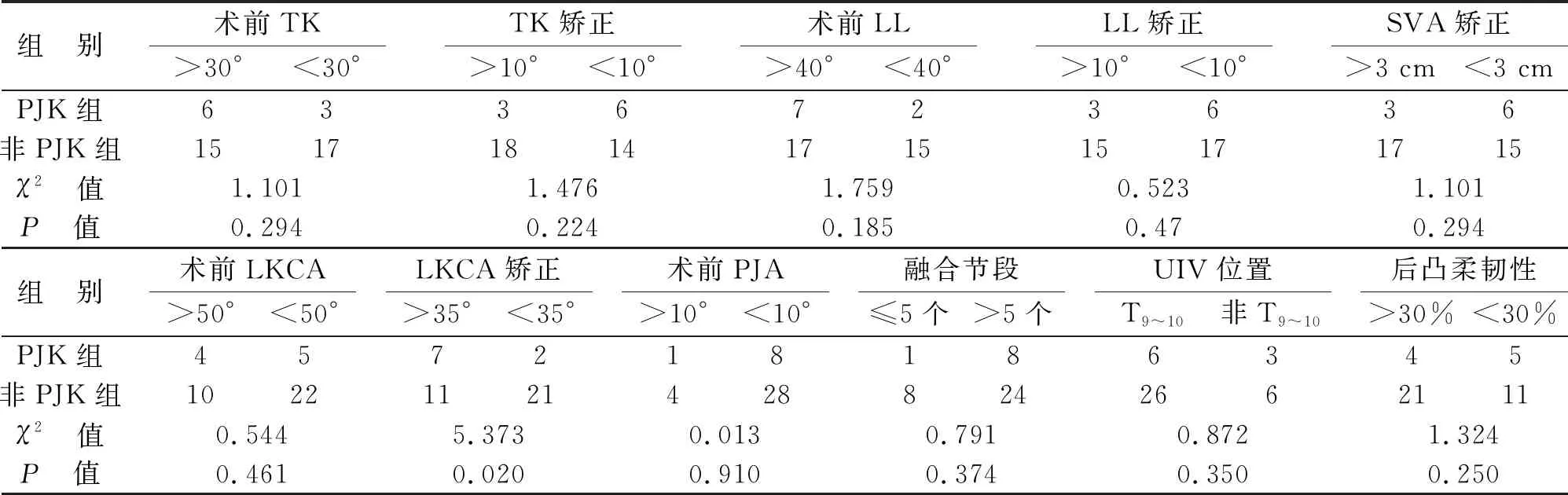

2.4 PJK發生的危險因素 兩組融合節段、UIV位置、脊柱后凸柔韌性、術前TK、TK矯正、術前LL、LL矯正、SVA矯正、術前LKCA及術前PJA比較,差異均無統計學意義;PJK組LKCA矯正>35°的患者比例顯著高于非PJK組(χ2=5.373,P=0.020),差異有統計學意義。Logistic回歸分析結果顯示LKCA矯正>35°是PJK發生的獨立危險因素(OR=87.526,95%CI為1.187~6 454.995,P=0.042,見表5)。

表5 PJK患者危險因素分析(例)

2.5 典型病例 72歲女性患者,因“腰背部疼痛伴活動受限3個月,漸加重”入院,入院后診斷為陳舊性胸椎骨折伴后凸畸形(T12),行后路ponte截骨長節段融合固定矯形術,術后6個月發生Ⅱ型PJA,與術前相比PJA增加16.4°,術后隨訪時PJA為21.5°,隨訪無腰背痛等癥狀發生。手術前后影像學資料見圖1~4。

圖2 術前脊柱全長片示T12骨折,LKCA和PJA分別為54.3°和4.7° 圖3 術后即刻X線片示LKCA21.0°,矯正度為33.3°

圖4 術后6個月X線片示PJA21.1°,與術前相比增加16.4° 圖5 末次隨訪(術后17個月)X線片示PJA為21.5°

3 討 論

3.1 陳舊性胸腰椎骨折伴后凸畸形矯形術后PJK的發生率 陳舊性胸腰椎骨折伴后凸畸形的矯形手術常在開放下行長節段截骨融合固定,存在較高的術后并發癥發生率[13],如感染、內固定失敗等。Lowe等[14]在對休門氏病后凸畸形患者手術預后的研究中首次提出了PJK的概念,在早期研究中,PJK僅作為一種影像學的表現,對患者預后的總體影響被認為微乎其微[7],容易被忽略。

PJK的發生率[4-7]在不同文獻研究中各不相同(17%~26%),與PJK的定義不同存在關系。Glatte等[7]將PJK定義為PJA>10°且與術前相比>10°,其對81例接受長節段后路脊柱融合的成人脊柱畸形的患者進行平均5.3年的隨訪,得到PJK的發生率為26%(21/81)。而Bridwell等[4]認為PJA>20°即可定義為PJK,其對90例行矯形手術治療的特發性/退行性脊柱側彎患者進行了平均3.5年的隨訪,結果顯示該組患者的PJK發生率為27.8%(25/90)。不同類型的患者(成人脊柱畸形可包含特發性/退變性側彎、陳舊性胸腰椎骨折伴后凸畸形、退變性后凸畸形等)、不同的評估方法、統計學方法及外科醫生的主觀因素均導致PJK的發生率在不同研究中出現差異[1]。本研究術后平均(28.2±13.3)個月的隨訪中,陳舊性胸腰椎骨折伴后凸畸形矯形術后PJK的發生率為22.0%(9/41),與既往研究無明顯差異。

3.2 PJK發生的危險因素 PJK的發生是多因素造成的[15],通常因內固定近端交界區應力改變引起[16]。既往研究[17]中PJK的常見危險因素包括:患者相關因素如高齡、低骨密度值[10]等;手術相關因素如椎弓根螺釘固定、后路長節段融合固定至骶骨、前后路聯合手術[18]、UIV位置[4,5,18,19]及融合節段選擇不當等;影像學相關因素如胸椎后凸矯正程度、腰椎前凸恢復程度、整體矢狀位平衡改變[10,17]等。在本研究中,大多數患者的PJK發生于術后6個月內(55.6%),且多為Ⅰ型(66.7%),Ⅰ型PJK被認為與棘上、棘間韌帶和椎旁肌結構等后柱軟組織結構受損有關[10]。有研究[20]通過建立6例脊柱側彎患者的脊柱生物力學模型,發現保留近端交界區更多的脊柱后柱結構可以降低與PJK發病機制有關的生物力學指標。而雙側小關節突完全切除、后柱韌帶切除以及兩者結合分別增加了10%、28%、53%的近端交界角。因此術中保護近端交界區的棘上、棘間韌帶、椎旁肌等結構可以減少PJK發生。

在本研究危險因素分析中,局部后凸角過度矯正(>35°)是陳舊性胸腰椎骨折伴后凸畸形矯形術后發生PJK的獨立危險因素。在以往對正常人群的脊柱骨盆參數的統計研究[22]中,中老年人群的TK值較青年人群顯著增加,與骨質疏松相關。Lee等[23]認為PJK是保持矢狀位軀干再平衡的一種代償機制,而嚴重脊柱畸形病例因過度注重恢復脊柱正常矢狀位平衡而過度矯形,會導致術后TK值與年齡之間出現不匹配,進而在術后隨訪中發生位于胸段的PJK。Kim等[5]的研究指出脊柱矢狀位平衡矯正過大會增加近端交界區的應力,是發生PJK的獨立危險因素。因此,后柱軟組織結構破壞、矢狀面平衡過度矯正導致近端交界區應力過大以及矯形術后再平衡均導致PJK的發生。

3.3 PJK患者的生活質量 本研究隨訪中PJK組與非PJK組患者的SRS-22評分結果未見顯著差異,至末次隨訪時,無患者因PJK接受翻修手術。該結果與很多學者的研究類似,Bridwell等[4]的研究結果表明非PJK組患者的SRS-22評分在末次隨訪時大多較高,但PJK組與非PJK組患者之間差異無統計學意義。Yagi等[10]的研究表明PJK組患者的功能維度、疼痛維度和總分與PJA之間有較弱的相關性,但兩組患者的整體評分結果之間差異無統計學意義。由此可知,盡管影像學可能存在陽性表現,但PJK作為保持矢狀位重新平衡的一種代償機制,其對患者預后的整體影響微乎其微。但應考慮到SRS-22量表的局限性,該表可能并非評估PJK的敏感工具[7],如上胸椎或頸胸交界處后凸的患者可能會主訴下頸椎疼痛,這難以在量表里的背痛評分中得以體現,在Berven等[24]的研究中顯示,SRS-22量表的某些影像結果和患者預后結果之間的相關性相對較差。

綜上所述,本研究所納入的陳舊性胸腰椎骨折伴后凸畸形矯形術后PJK的發生率為22.0%,局部后凸角過度矯正是發生PJK的危險因素,因此在臨床制定手術方案的過程中需結合患者的實際年齡及生理曲度,避免局部后凸的過度矯正。即使在研究中認為PJK與非PJK患者在生活質量上無明顯差異,但因再平衡出現PJK產生時出現的癥狀及部分在隨訪中出現的近端內固定松動問題會存在一定風險及導致社會問題的產生。本研究受到病例數少、部分病例隨訪時間短以及生活質量評分方式單一等因素的限制,盡管大部分PJK病例發生于術后早期,但會持續進展至末次隨訪[10],因此實際發生率可能高于22.0%。因此,應在多中心、大樣本的進一步研究中對術后發生PJK的患者進行長期隨訪,明確PJK對患者的影響。