武漢某寫字樓地源熱泵系統設計與實施

胡先芳 周敏銳 雷建平 陳焰華

中信建筑設計研究總院有限公司

1 項目概況

1.1 用地概況

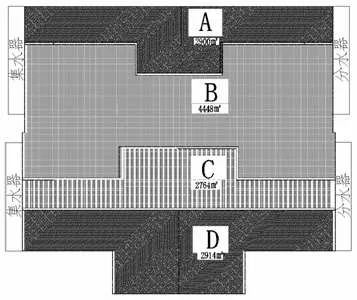

項目位于武漢市漢陽區四新片區,總占地面積33800 m2,包含一棟寫字樓和一棟配套體育館,其中寫字樓用地面積12500 m2,體育館用地面積5500 m2,車道用地面積5800 m2,室外雨水回收區用地面積5000 m2,剩余室外綠化面積約5000 m2,各功能區分布詳見圖1 所示。

1.2 建筑物概況

寫字樓總建筑面積95120 m2,其中地上21 層,建筑面積70000 m2,地下2 層建筑面積25120 m2,建筑高度88.2 m,1-3 為裙房,4-21層為塔樓。地下室主要為車庫和設備用房,一層為餐廳和展示廳,二層為中庭、展廳和多功能大會議廳,三層為會議室,四層為圖書館和監控室,五層為檔案室,6-21 層為辦公室(包含少數會議室)。

2 地源熱泵系統設計

2.1 冷熱負荷

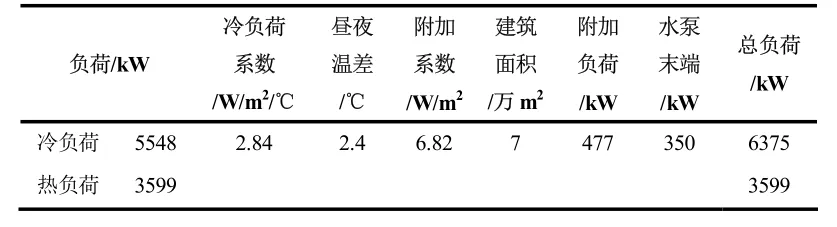

采用集中空調的區域為寫字樓,冷熱負荷計算結果如表1 所示,修正后的空調冷負荷[1]計算值為6375 kW,空調熱負荷計算值為3599 kW。

表1 負荷計算

2.2 冷熱源

經過前期勘察調研和方案比較,結合寫字樓的定位,本項目采用集中空調系統,冷熱源采用地源熱泵+常規冷水機組,按照冬季熱負荷配置地源熱泵系統,夏季不足的冷負荷則由常規離心機組+冷卻塔進行補充。

1)集中空調系統冷熱源采用1 臺單機制冷量為3135 kW 的離心式冷水機組、3 臺單機制冷量1116 kW 制熱量1316 kW 的螺桿式地源熱泵機組,共同負擔寫字樓空調末端的冷熱負荷。冷熱源機房設置在寫字樓地下二層東北角處。

2)離心式冷水機組配置3 臺單臺處理水量300 m3/h 的方型橫流超低噪聲冷卻塔,冷卻塔設置在寫字樓北面的綠化帶中。

3)空調水系統為一次泵變流量系統,夏季空調供回水溫度為7/12 ℃,冬季空調供回水溫度為45/40 ℃。

4)地埋管水系統按一次泵變流量系統設計,其地埋管水系統設一組泵,對應地源熱泵機組,冷卻水系統配置一組泵,對應離心機組+冷卻塔系統。

2.3 土壤換熱器

土壤換熱器設計按冬季從土壤中的吸熱量進行[2],為保證土壤熱平衡,地埋管換熱器在夏季不足部分由冷卻塔來補充散熱,根據設計中埋設的土壤換熱器溫度傳感器監測的溫度變化情況確定冷卻塔的運行策略。

換熱器設計冬季最大吸熱量為3380 kW,由于場地限制,本工程土壤換熱器采用工程樁內埋管及垂直鉆孔埋管相結合的方式,采用水為循環介質。設計階段鉆孔及換熱量統計參見表2 所示。

表2 設計階段鉆孔及換熱量統計

工程樁為泥漿護壁鉆孔灌注樁,樁徑為800 mm,寫字樓有效樁長約為40 m(可埋管長度38.5 m),西側的體育館有效樁長約為30 m(可埋管長度28.5 m),在可利用的樁內設“雙U 型”埋管,每兩根樁內的“雙U”串聯為一個獨立的環路,共549 根樁(281 個環路),工程樁內埋管冬季單位樁長設計吸熱量65 W/m,最大吸熱量1241 kW(夏季設計最大排熱量1718 kW,90 W/m),施工單位進場完成工程樁內埋管施工后,應取不少于兩個環路作樁埋管的換熱量測試,并提交測試數據。

2.4 地源側水系統形式

各類埋管按單孔、樁的形式與各類二級分集水器相連,樁埋管二級分集水器側按異程式系統設計,二級分集水器位置按區域就近布置。

圖2 是寫字樓地下室埋管區施工分區示意圖,A、B 施工分區為寫字樓地下室埋管北區,C、D 施工分區為寫字樓地下室埋管南區,為了保證各區地埋管換熱器之間水力平衡,地埋管二級分集水器側采用同程式系統設計,二級分集水器位置分別位于寫字樓和體育館兩側,其中左側為分水器,冷卻水從分水器流經地埋管換熱器后,匯集至右側的集水器,然后流入地源熱泵機組。

圖2 設計階段地埋管換熱器施工分區

3 系統實施與設計的偏差

3.1 地質狀況引起的偏差

3.1.1 鉆孔深度與鉆孔數

項目在實施的過程中,由于部分區域地下出現溶洞,平均鉆孔深度只有68.5 m(有效埋管深度67 m),達不到設計深度90 m,為了保證地埋管換熱量,需增加鉆孔數量,經現場考察,寫字樓南側現為施工材料堆放區,規劃設計為廣場(綠化帶),面積約為5000 m2,在此區域新增鉆孔198 個,平均鉆孔間距約5 m。實施階段鉆孔及換熱量統計參見表3 所示。

表3 實施階段鉆孔及換熱量統計

3.1.2 檢查井結構

圖3 是地源熱泵二級分集水器檢查井現場實施環境,可以看出檢查井所處地層以黏土為主,因為施工時間趕上梅雨季節,土質較松軟,而且現場操作空間狹小,使得后期采用大型機械夯實墊層土壤變得十分困難,為了防止檢查井后期發生浮升或是沉降,通過與結構專業進行論證計算,在檢查井底部增加500 mm 厚的鋼渣混凝土配重,同原始設計相比,檢查井的深度增加了500 mm。

圖3 地源熱泵檢查井現場實施場景

3.2 施工條件引起的偏差

3.2.1 交叉施工引起的偏差

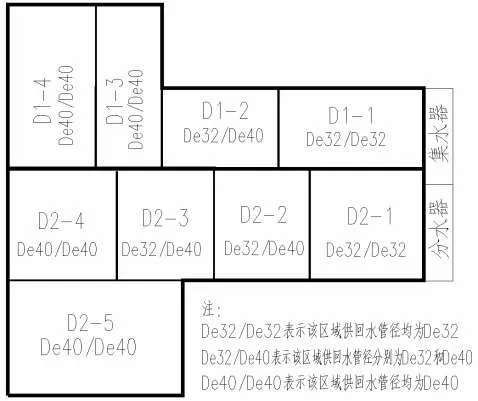

1)由于地質情況較為復雜,前期施工對地埋管換熱器鉆孔難度估算不足,換熱器施工工期拉長,為了確保整體工程按時完工,地下室結構底板和位于結構底板下的地埋管換熱器需要同時施工,因此將施工分區調整為圖4 所示,同圖2 相比,地埋管二級分集水器側由設計階段的同程式系統變更為實施階段的異程式系統,為了維持水力平衡,通過調整換熱器連接二級分集水器之間的水平埋管管徑,盡量使各環路之間的水力不平衡率控制在可調范圍內(小于15%)。圖5是D1 區和D2 區水平埋管管徑分區,鉆孔內垂直埋管管徑為De25,連接垂直埋管的水平埋管供、回水管徑在De32 和De40 之間調整,使得各環路之間的不平衡率基本控制在±15%范圍內,對于少數超過15%的環路,將其連接在不同的二級分集水器上,通過調整設置于二級分集水器與一級分集水水平連管上的靜態平衡閥來達到水力平衡[3]。

圖4 實施階段地埋管換熱器施工分區

圖5 D1 和D2 區水平分集管管徑分區

2)連接二級分集水器與一級分集水之間的水平干管采用直埋管,管線主要集中在寫字樓北邊的消防車道下,車道寬7 m,給排水室外管線也主要集中于此,在直埋管敷設階段,寫字樓地下室同步施工,由于車道邊線離規劃紅線距離較近,項目大基坑支護占據了一部分車道寬度,造成直埋管敷設寬度變窄,管線敷設形式從設計階段的單層敷設、供回并行,調整為實施階段的雙層敷設,上層供水,下層回水的形式,上下層之間錯開一定距離,便于后期下層管線檢修。

3.2.2 施工場地引起的偏差

體育館地下室底板下的地埋管換熱器二級集水器位于體育館西側,從圖1 可以看出,體育館地下室西側邊線離規劃紅線距離較小,設計寬度為3 m,而檢查井與體育館地下室同步施工,現場實測地下室外墻支護距離西側邊坡支護距離僅為1.9 m,檢查井寬度為1.8 m,如果采用現場支模現澆的方式,現場不具備實施條件,通過調研論證,將檢查井由設計階段的現澆方式調整為采用預制水泥管,如圖6 所示,預制水泥管檢查井的使用不僅保證了施工進度,而且有效降低了現場施工難度,比較適用于施工場地狹小的埋管區域。

圖6 預制水泥管檢查井現場實施場景

4 結語

地源熱泵系統的設計和實施是一項復雜的系統工程,地質狀況的多樣性、交叉施工的復雜性、施工場地的局限性、施工時段氣候的不可測性等都會對項目的實施造成不可預料的影響,本文對武漢地區某寫字樓地源熱泵系統實施與設計的差異、產生差異的原因進行了分析,對施工階段出現的主要問題進行了分析總結,對工程實施中三類常見問題給出如下建議:

1)地源熱泵系統在設計階段應充分考慮施工工序、交叉施工對系統設計的影響,對于埋管面積狹小的區域,土建結構和地埋管換熱器同步施工所產生的矛盾尤為突出,在設計之初就應提出相應解決方案,避免后期系統埋管形式變更。

2)地埋管二級分集水器側環路在無法使用同程式系統時,可以通過調整換熱器連接二級分集水器之間的水平埋管管徑,使各環路之間的水力不平衡率控制在可調范圍類。

3)對于地源熱泵二級分集水器檢查井施工場地比較狹小的空間,可以采用預制水泥管檢查井或裝配式混凝土檢查井[4],不僅可以加快施工進度,而且有利于效降低現場施工難度。