聶榮臻與知識分子政策的制定

□吳躍農

迎難而上,勇挑重擔

20 世紀50 年代中期,聶榮臻元帥擔任國務院副總理,主持全國科學技術工作。

當時,我國的研究機構只有380 多個,研究人員9000 多人。聶榮臻走馬上任后,著手的第一件事就是強化科學技術的基礎工作,優化知識分子工作的大環境。

聶榮臻特別重視動員海外學者投身新中國的建設,有一次,外交部召開大使工作會議,他特意趕去參加,叮囑使館的同志在平時的工作中,要爭取更多的愛國科學家回國工作。聶榮臻還要求起用有真才實學的知識分子。在聶榮臻的領導下,一批科學家(其中很多是黨外專家)成為科研機構的領導人,或者是某個課題的領導者。

為了造就一支強大的知識分子隊伍,聶榮臻采取了很多種行之有效的辦法。一是采取“師帶徒”方式,選拔確定了1000 名留蘇和1949 年前后大學畢業學有所成的高級知識分子,給他們每人配七八個助手,這樣就可帶出8000 名左右高級人才;二是向蘇聯和東歐國家選派研究生和留學生,選派的學生以學習工科為主,后期主要派研究生,這樣,一批年富力強、基礎扎實、在科研工作中頂上去就能用的知識分子隊伍開始形成;三是在國內的高校中調整學科,特別是開設了當時比較先進的專業,如無線電專業、計算機專業、空氣動力學專業,還成立了軍事工程學院、中國科技大學專業科技院校,特別擴大了中等技術學校的規模,為科學實驗提供人才梯隊力量。

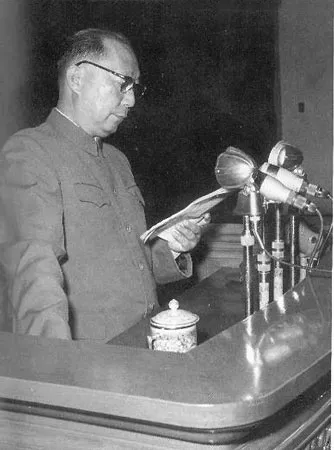

1958年9月,聶榮臻副總理在中國科協“一大”作報告

經過努力,至1962 年,我國已經擁有科研人員9 萬多人,而且是老中青結合,高精尖人才門類齊全。對待從舊社會過來的一批高級知識分子,聶榮臻亦給予尊重和重視,要求各級領導要大膽信任和一如既往地重用他們。

聶榮臻積極地為知識分子排憂解難。他要求各級科研機構的行政領導和行政工作人員當好科研人員的后勤部長。他在一次有數百名科學技術專家和領導干部參加的會議上說:“我是個老兵。科研工作好比打仗,后勤工作一定要跟上。我就是科技戰線的一個后勤部長。”三年困難時期,聶榮臻專門從海軍調撥了魚,從北京、廣州、新疆軍區調撥了肉,還從有關方面調撥了黃豆、食油,分給科學家。聶榮臻對知識分子的工作環境相當重視,有一次,他到一個科研單位視察,發現該單位旁邊是一個水泥廠,整天濃煙滾滾,環境惡劣,便通知有關部門把水泥廠搬走。

聶榮臻多次向中共中央提出要適當提高知識分子的工資待遇,并為此設計了具體操作方案,毛澤東主席表示完全贊成,還對聶榮臻說,高級知識分子的工資可以超過我的工資,可以突破國家最高工資標準的限制。

聶榮臻非常重視知識分子的專業對口問題。曾有一位科學家從法國歸來,在中國科學院從事原子能方面的研究工作,專業不對口,聶榮臻知道他的情況后,派他到法國原來的實驗室學習,待這位科學家再次回來,建立了水聲學研究機構。這位科學家感激聶榮臻的知人善任。說:“中國水聲學的發展是同聶帥分不開的。”

提交建議,保護人才

聶榮臻不同意當時要求科研人員每周一半時間用于政治學習和與科研無關的體力勞動的相關做法和規定。他建議以國務院的名義下發通知,規定科研人員每周能夠有六分之五的時間用于科研工作。與此同時,聶榮臻多次召集知識分子開座談會,請他們暢所欲言。經過座談,聶榮臻發現,對于許多知識分子來說,黨的知識分子工作的政策并不明朗,他們還是心存疑慮。經過調查研究和反復討論,聶榮臻主持制定了《關于自然科學機構當前工作的十四條意見(草案)》(簡稱《科學十四條》)。在《科學十四條》中,聶榮臻特別強調堅持學術民主的原則,并針對問題,糾正偏向。在整個知識分子中引起了強烈反響,對中國科學技術事業的發展產生了很大的影響,鄧小平稱之為“科學憲法”。

《科學十四條》制定后,聶榮臻親自選定了一批科技干部,其中許多是黨外同志,報中共中央批準后,選拔到重要的領導崗位,聶榮臻提出要建立技術指揮線,要求各級黨委支持他們的工作,使他們有職有權。

1982 年8 月28 日,聶榮臻專門與《光明日報》記者談話,就知識分子問題發表看法。聶榮臻說:“從我們黨的歷史看,不論革命和建設事業都離不開知識分子。什么時候,我們重視了知識分子,對知識分子有一個正確的政策,我們的事業就前進了,就發展了;什么時候歧視知識分子,對知識分子采取了錯誤的政策,我們的事業就受到挫折。”聶榮臻的話,對進一步推動落實黨的知識分子政策起到了極大的促進作用。