網絡誠信成新焦點

文|《小康》·中國小康網記者 劉彥華

圖源/hellorf

“完善的社會信用體系是供需有效銜接的重要保障,是資源優化配置的堅實基礎,是良好營商環境的重要組成部分,對促進國民經濟循環高效暢通、構建新發展格局具有重要意義”。中共中央辦公廳、國務院辦公廳于2022年3月29日印發了《關于推進社會信用體系建設高質量發展促進形成新發展格局的意見》。這是繼《社會信用體系建設規劃綱要(2014—2020)》收官后,在“十四五”開局乃至更長時期內,社會信用體系建設的又一重要頂層設計,是我國社會信用體系建設的新里程碑,開宗明義地對社會信用體系做出了高定位。

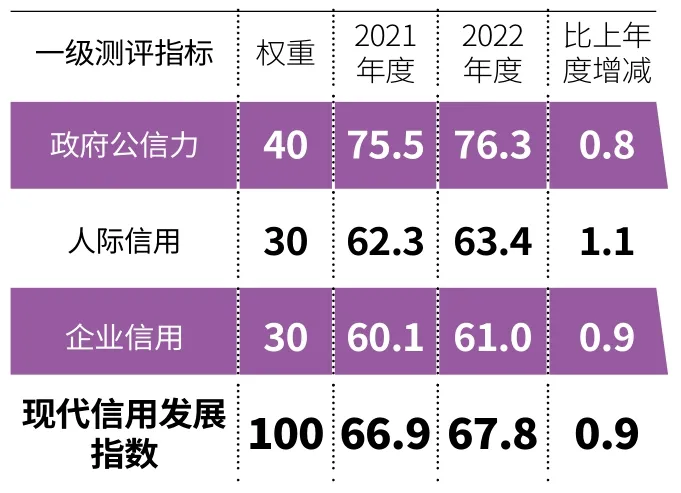

我國社會信用體系建設不斷完善,公眾的感受又如何呢?2022年6—7月,《小康》雜志社聯合國家信息中心,并會同有關專家及機構,進行了“2022中國現代信用發展指數”調查。經過對調查結果進行加權處理,并參照國家有關部門的監測數據和大量社會信息,得出“2022中國現代信用發展指數”為67.8分,比上一年度提高了0.9分。

“中國現代信用發展指數”主要從政府公信力、人際信用、企業信用等方面進行測評。本年度,政府公信力指數得分最高,達76.3分,比上一年度提高0.8分;人際信用指數得分次之,為63.4分,比上一年度提高1.1分;企業信用指數得分最低,為61.0分,比上一年度提高0.9分。

對企業失信“零容忍”

企業信用一直都是公眾關注的焦點,常年盤踞“最讓人擔憂的五大信用問題”排行榜前三位。總體而言,公眾對中國企業的信用狀況評價并不樂觀,30.5%的受訪者認為企業信用狀況一般,32.1%的受訪者認為不太好,11.3%的受訪者認為非常不好。覺得企業信用狀況比較好的受訪者占比21.0%,另有5.1%的受訪者對企業信用給予了“非常好”的最高評價。

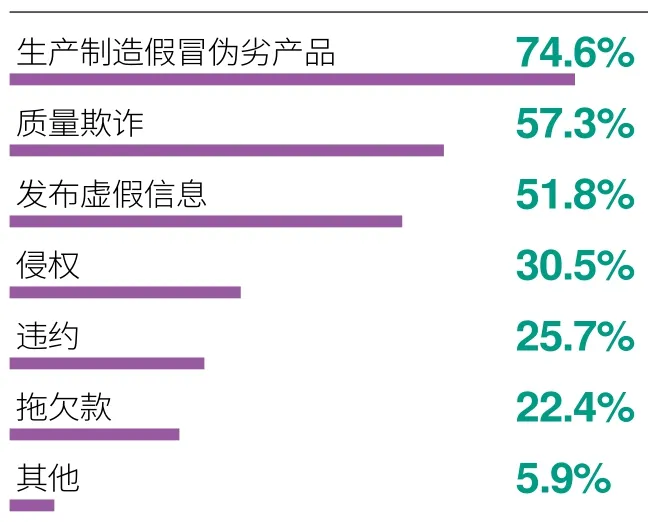

信用的建立需要日積月累,信用的崩塌卻只需一瞬間。公眾最不能容忍的企業失信行為有哪些?“2022中國現代信用發展指數”調查顯示,“生產制造假冒偽劣產品”位居第一,“質量欺詐”排名第二,“發布虛假信息”排名第三,“侵權”和“違約”位列第四、第五位。

貴州六枝公安破獲一起銷售假煙案,繳獲假冒偽劣卷煙1910條;湖北省荊州市公安縣成功搗毀一售假窩點,現場查扣假冒食品1999盒;貴州省畢節市警方破獲一起特大制售假茅臺酒案;海南查處844宗侵權假冒案件,搗毀6個制假售假窩點……打擊假冒偽劣商品,國家一直不遺余力,僅7月13日、14日兩天,國家市場監督管理總局就通報了多起相關案件。

值得一提的是,近年來,隨著城市打擊力度的不斷加大,以及城市居民識假能力的提升,假冒偽劣商品越來越難以立足,于是不法商家將目光轉向廣袤的鄉村。面對以假亂真的“李鬼”,農村消費者很難分辨。加之農村市場監管執法力量薄弱,難以做到及時查處,農村假冒偽劣商品案件多發,已經引起相關部門重視。國家市場監管總局、公安部、農業農村部三部門自2020年10月起開展農村假冒偽劣食品專項執法行動,截至目前,全國已查處違法案件16.2萬件。

嚴懲,亦是民眾所愿。“2022中國現代信用發展指數”調查顯示,87.1%的受訪者認為,對企業不誠信問題“零容忍”,加大處罰力度是提高企業誠信水平最為有效的措施。另外,75.4%的受訪者力推建立企業信用檔案,73.7%的受訪者建議加大輿論監督和曝光力度,54.2%的受訪者強烈要求加大監管力度,36.5%的受訪者主張加快信用立法進程,20.4%的受訪者表示培養企業責任人職業道德素養必不可少。

超五成受訪者擔憂網絡誠信

按照慣例,“2022中國現代信用發展指數”調查還請受訪者從近30個行業中投票選出了“誠信形象不佳的十個行業”,調查結果顯示,排名第一的是保健行業,其次是美容業,再次是網上購物,房屋買賣租賃中介、婚介交友、家政服務、旅游業、職業培訓、銀行服務、醫藥行業分列第四至第十位。

縱覽歷年“中國信用小康指數”調查結果和“中國現代信用發展指數”調查結果,不難發現,這是“網上購物”首次進入“誠信形象不佳的十個行業”榜單前三名。

“2022中國現代信用發展指數”調查還顯示,與網上購物密切相關的網絡信用也在本年度登上了“最讓人擔憂的五大信用問題”排行榜前三位,位居第三,超五成受訪者對此表示擔憂。

近年來,互聯網蓬勃發展。中國互聯網絡信息中心發布的第49次《中國互聯網絡發展狀況統計報告》顯示,截至2021年12月,我國網民規模達10.32億,其中手機網民規模達10.29億。巨大的手機網民數量帶動了我國各類互聯網應用用戶規模呈普遍增長態勢。截至2021年12月,境內即時通信用戶規模達10.07億,網絡視頻(含短視頻)用戶規模達9.75億,短視頻用戶規模達9.34億。網絡空間大大拓展了人們的交往時空,加上可以隱匿個人真實姓名,即使實行了網絡實名制,也只是要求后臺實名,前臺依然可以匿名,因而作為一個典型的陌生人社會,網絡社會的匿名性大大削弱了道德的他律作用,同時增加了信息不對稱帶來的欺詐、誤導、造謠傳謠等問題。

不以規矩,不成方圓。近年來,有關部門就整治網絡失信行為出臺了多項有針對性的舉措,為深化網絡誠信建設提供了制度保障。比如,2020年施行的《網絡信息內容生態治理規定》對網絡謠言、流量造假等問題都提出了明確可操作的整治措施。2021年出臺的《網絡交易監督管理辦法》針對虛構交易、誤導性展示評價、虛構流量數據等新型不正當競爭行為進行了明確規定。

最新進展顯示,國家互聯網信息辦公室近日公布了《互聯網跟帖評論服務管理規定(修訂草案征求意見稿)》,明確提出不得向未認證真實身份信息的用戶提供跟帖評論服務,建立用戶分級管理制度,對嚴重失信的用戶應列入黑名單,停止對列入黑名單的用戶提供服務,并禁止其通過重新注冊等方式開設賬號使用跟帖評論服務等舉措。

網絡信息人人共享,網絡誠信人人有責。“2022中國現代信用發展指數”調查顯示,針對此舉,近八成受訪者表示支持。

一級測評指標 權重 2021年度2022年度比上年度增減images/BZ_43_1587_568_2244_655.pngimages/BZ_43_1587_754_2244_841.png人際信用 30 62.3 63.4 1.1現代信用發展指數 100 66.9 67.8 0.9

生產制造假冒偽劣產品 74.6%質量欺詐 57.3%發布虛假信息 51.8%侵權 30.5%違約 25.7%拖欠款 22.4%其他 5.9%

1 保健行業2 美容業3 網上購物4 房屋買賣租賃中介5 婚介交友6 家政服務7 旅游業8 職業培訓9 銀行服務10 醫藥行業