唐《常遠墓志》釋考

——兼補《全唐詩》一首

張馳

唐代是一個詩歌繁榮的時代,上自天子,下至庶民,皆有創作。除《全唐詩》中輯錄的詩歌之外,出土唐代墓志中的詩歌,作為新見的佚詩,對于唐詩的補充和研究,具有十分重要的意義。《常遠墓志》中志主自作五言詩:“無暇三思罷,先知萬事空。榮華獨何物,釣我入樊籠。”為新見唐人詩作,可補《全唐詩》與《全唐詩補編》。

常遠;墓志;唐詩

近年來,隨著唐代墓志的大量出土,詩人墓志以及包含詩歌的墓志也層出不窮。這些墓志為唐代詩歌創作的研究,提供了很有價值的新材料。正如胡可先先生所言:“這些載錄唐詩的墓志對唐詩輯佚與來源追溯、唐代詩體與志體的交融滲透研究具有重要意義”“是唐詩輯佚的重要來源文獻。”本文將要提到的五言詩,為墓志主人常遠自作明志詩,創作于貞觀年間,是初唐墓志中少見的詩作遺存。

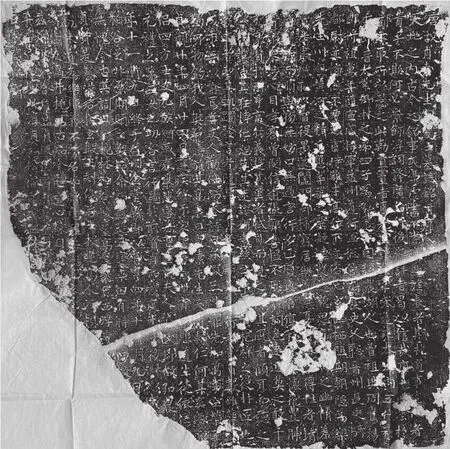

《常遠墓志》全稱“唐故貞素先生常處士墓志銘并序”,出土時地不詳,仰澍齋藏拓。(圖1)志石左下角缺損,拓本縱49.2厘米,橫49.1厘米,28行,滿行27字,楷書,有界格。志主常遠出身河內常氏,其人德行高尚,頗有先祖漢魏名士常林之風。該志對于研究常林后裔的情況亦具有一定的史料價值。筆者不揣谫陋,略作考證。

圖1 常遠墓志

1.墓志釋錄

唐故貞素先生常處士墓志銘并序

天地之內,古今之銘,事或憑虛,書不案實。然旌表者期于適事,述德者貴乎不欺。何必崇飾浮詞,夸廣名行,后之詳者,曷以信哉。厚誣幽涂,于鄙不取,所以愚之此,勒直置者焉。先生諱遠字武逸,家本河內。五代祖秀□,晉太常卿林之第四子,為弘農宰,因弘農湖人也。曾祖興,周鷹揚郎將。祖萬年,隨宣威將軍,益州道行軍總管府長史。父聰,晉州長史,騎都尉。并慷慨不群,艱虞時難。才高位下,跡俗心玄。幽棲阻期,朝隱為樂。先生川稟黃河之精,岳應翠華之靈。凝煙霞之邈思,究□□之幽情。羞買士取譽,恥以智役愚,遂闔門卻掃,窮居樂道,忘憂□□,□得性者墳□。□時而順,與物無妨。口無過言,行必正履。尊官厚祿,不□懷抱;豐腴奇玩,不涉心目。孝齊曾閔,信逾張郭。喜慍不形于詞色,遠近莫之敢干犯。家貧于財,身富于義。游其里者,拭目而視之;聞其風者,傾耳而聽之。以禮讓束其狂悖,仁恕革其迷謬。猶素絲之□□□,杞梓之從材匠也。投跡者望其軌躅,發言者隨其可否。老幼師其學行者常百數,雖華陰成市,無以喻焉。嘗友人勸仕而答詩曰:“無暇三思罷,先知萬事空。榮華獨何物,釣我入樊籠。”時旌其高,表曰貞素先生。天道輔仁,何其爽歟,以貞觀廿年四月廿四日遘疾終于家廬,春秋卌有□。服道生徒,依仁□侶,四方士友,九族姻戚,哀慕悲感,若喪至親。夫人張氏,即故弘農□□元禮之第三女也。功容言行,過于前賢;貞和禮度,光于后淑。以咸亨□年十一月九日終于益州金堂縣,即以咸亨四年十一月九日□□□柏谷之北原。期頤之數,知命而盡。恐三變桑田,有時□四。故□□□□,無愧今古,其詞曰:

桃林柏谷,峻臺高堂。紫氣西浮,黃□□□。□□□□,貞賢是養。漢后操玄,殷王刻像。若士投跡,高人□想。□□□□,□□□高。味道為樂,服義不勞。名如虎尾,利若鴻毛。玄言□□,□□□□。□□墳樹,友過井桃。(二)□古知今,體達心練。目□□□,□□□□。□□□□,□茲□□。行和群品,貞風獨扇。未窮千月,俄□□□。□□□□,□□□□。平原丘隴,埋此淳真。初松宿霧,斷路余□。□□□□,□□□□。□□□古,徽范恒新。

2.常遠家世

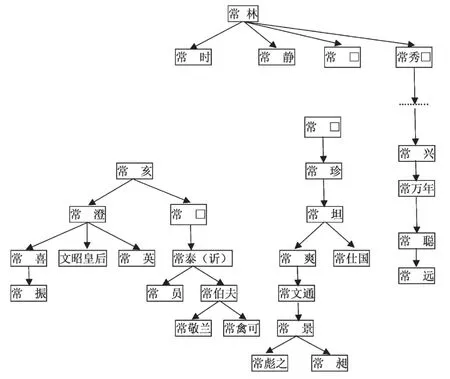

常遠,弘農湖人。“湖縣,漢置,屬京兆尹。即黃帝鑄鼎之處。后漢改屬弘農郡,至宋加“城”字為湖城縣。”在今河南靈寶境內。常遠出身名門,其先祖常林,是漢末魏初的名士,為人不畏權貴,從官嚴正清白。《三國志·魏書》有傳,云:“常林字伯槐,河內溫人也。……魏國既建,拜尚書。文帝踐阼,遷少府,封樂陽亭侯,轉大司農。明帝即位,進封高陽鄉侯,徙光祿勛太常。晉宣王以林鄉邑耆德,每為之拜。……年八十三,薨,追贈驃騎將軍,葬如公禮,謚曰貞侯。子旹嗣,為泰山太守,坐法誅。旹弟靜紹封。”而據《常遠墓志》知,常林至少有四子,常遠為常林第四子常秀□之后。常遠這一支系,雖然其曾祖常興,祖常萬年,父常聰,皆從官入仕,然并不顯達,不聞于史。值得一提的是,據《常遠墓志》記載,常遠為常林六世孫,但是從常林去世的西晉(265—316年)到常遠去世的唐貞觀廿年(646年),時間跨度長達330—381年,遠不止六代人,故志文中譜系的記載可能存在錯誤,常林第四子常秀□并非常遠的五世祖。從時間來看,常秀□之下,常興之前的世系應該是有缺失的,這從下文將要提到的常爽、常景、常敬蘭的世系可得到印證。當然也存在另外一種可能,即常遠或并非真正的常林之后,只是在墓志的敘寫中,虛飾攀引高門以炫耀先祖。

常林后人最為知名者,當屬常爽、常景,然不知常爽這一支系具體為常林哪一子之后。《魏書·常爽傳》載:“常爽,字仕明,河內溫人,魏太常卿林六世孫也。祖珍,苻堅南安太守,因世亂遂居涼州。父坦,乞伏世鎮遠將軍、大夏鎮將、顯美侯。……世祖西征涼土,爽與兄仕國歸款軍門,世祖嘉之。……子文通,歷官至鎮西司馬、南天水太守、西翼校尉。文通子景,別有《傳》。”《魏書·常景傳》載:“常景,字永昌,河內人也。父文通,天水太守。……長子昶,少學識,有文才,早卒。昶弟彪之,永安中,司空行參軍。”常爽為常林六世孫,常文通為七世孫,常景為八世孫。常景去世于東魏武定八年(550年),從西晉(265—316年)到武定八年,時間跨度234—285年,可見常林后人,在東魏時期就已經有第八代了。而從武定八年到貞觀廿年,這96年間,至少還有三四代人。所以從常爽這一支推算,常林后人到貞觀年間時,至少已經有十代人。即便上文中常遠的先祖常秀□為常林幼子,其后代到唐貞觀二十年時也不止六代人。

北魏神龜元年(518年)《夏州刺史趙郡李緬妻常夫人(敬蘭)墓志銘》,志主常敬蘭亦為常林之后。志云:“夫人姓常諱敬蘭,平州遼西郡肥如縣崇義鄉傶貴里人也。魏太常卿幽州刺史林之后,文昭太后從姪,使持節安東將軍幽州刺史廣寧公之孫,侍中、選部尚書、鎮南將軍、洛州刺史范陽公之第三女。”文昭太后即文成皇帝拓跋濬之乳母常氏。《魏書·外戚上》載:“先是高宗以乳母常氏有保護功,既即位,尊為保太后,后尊為皇太后。興安二年,太后兄英,字世華,自肥如令超為散騎常侍、鎮軍大將軍,賜爵遼西公。弟喜,鎮東大將軍、祠曹尚書、帶方公。……追贈英祖、父,苻堅扶風太守亥為鎮西將軍、遼西簡公,渤海太守澄為侍中、征東大將軍、太宰、遼西獻王。……太安初,英為侍中、征東大將軍、太宰,進爵為王。喜,左光祿大夫,改封燕郡。從兄泰為安東將軍、朝鮮侯。?子伯夫,散騎常侍、選部尚書;次子員,金部尚書;喜子振,太子庶子。……天安中,英為平州刺史,?為幽州刺史,伯夫進爵范陽公。……后伯夫為洛州刺史,以贓污欺妄征斬于京師。……后員與伯夫子禽可共為飛書,誣謗朝政。……以喜子振試守正平郡。”從苻堅時期(351—394年)的扶風太守常亥到神龜元年的常敬蘭,時間跨度124—167年,共五代人。常亥之上距西晉(265—316年),時間跨度78—86年,至少三代人。常敬蘭之下,距貞觀廿年,這128年,至少五六代人。故推測常敬蘭這一支系,從常林到貞觀年間至少有十三四代人,與常爽那一支系接近。由此可旁證《常遠墓志》中常林為常遠六世祖的記載是有紕漏的。值得一提的是,常爽祖父常珍,前秦苻堅時為南安太守,因世亂遂居涼州。而文昭皇后祖父常亥,苻堅時為扶風太守。常珍與常亥二人,都在前秦任職,二人之間或有關聯。

今據如上材料,試繪常林家族世系圖(見圖2)。

圖2 常林家族世系圖

3.常遠夫人及葬地

據志文,常遠夫人張氏,“以咸亨□年十一月九日終于益州金堂縣,即以咸亨四年十一月九日□□□柏谷之北原”。巧合的是,該墓志行文與咸亨四年(673年)《呂惡墓志》中的文辭內容頗為相似。呂惡,“以咸亨二年六月廿九日遘疾終于益州雒縣之官舍,春秋卌有三。即以咸亨四年十一月九日歸葬于柏谷之北原”。且呂惡亦為弘農湖人,與常遠籍貫一致。觀察這兩方墓志,無論從文辭還是書法角度看,皆不存在作偽的可能。據此,我們推測,呂惡可能是常遠的另一位夫人。常遠于貞觀廿年去世之后,呂惡及張夫人隨女兒先后住在女婿所在的益州雒縣、金堂縣。呂惡病逝于雒縣,而張夫人終于金堂縣。咸亨二年(671年),析雒縣、新都置金堂縣。即可知張夫人去世的時間在咸亨二年至四年之間。兩人的去世時間相近,故常遠的子女們選擇在同一時間將二位夫人歸葬于柏谷之北原,這里應該也是常遠的故塋所在。關于“柏谷”,容軒先生《唐呂好娘墓志銘》一文云,該志出土于陜西省西安市,志主呂好娘于咸亨四年十一月九日歸葬于關中柏谷之北原。然《呂好娘墓志》中“柏谷”之前并無“關中”二字,不知容軒先生所據為何。今河南省靈寶縣西南朱陽鎮有柏谷,筆者以為此地應是墓志中“柏谷”之所在。《常遠墓志》銘文開首有:“桃林柏谷,峻臺高堂。紫氣西浮,黃□□□。”言其墳塋之地理形勝。桃林即桃林縣,隋開皇十六年(596年)置,屬陜州。天寶元年(742年)改名靈寶縣,治所在今河南靈寶市東北三十八里老城。而常遠及呂惡籍貫所在的湖縣,治所在今靈寶市西北,原閿鄉縣西南。唐代湖城縣東及東北部與桃林縣接壤。“紫氣西浮”即老子西出函谷關,尹喜見紫氣東來之典故。函谷關在湖城縣東北。“黃□□□”或為引用黃帝鑄鼎于湖城縣荊山之典故。綜合判斷,《常遠墓志》出土地在今靈寶市境內當毫無疑問。無獨有偶,據仰澍齋藏《閻才墓志》,閻才虢州人氏,龍朔元年(661年)卒于家第,上元三年(676年)與夫人常氏合葬于柏谷原。此柏谷原與常遠墓志中的柏谷原應為一指,也說明虢州柏谷這個地方,是當地一處傳統的營葬區域。

4.文學價值

《常遠墓志》與大部分初唐時期的墓志一樣,通篇運用駢體行文,然辭藻少華麗鋪排,樸素而豐滿,注重典故的運用和細節的描寫,可稱得上是一篇很有文學價值的人物傳記。該志最為引人注目之處在于文中記錄的一首志主常遠創作于貞觀年間的五言詩。詩云:“無暇三思罷,先知萬事空。榮華獨何物,釣我入樊籠。”該詩有非常明確的創作背景,出身官宦世家,志行高潔,飲譽鄉里的常遠,在友人勸其入仕為官時,做詩以明志。該詩頗有魏晉遺風,短短二十字,便將常遠不戀功名、虛空出世的人生態度和生命情懷融入其中,刻畫出了一位正直謙厚的隱者形象。這類詩意取自陶淵明《歸園田居》“久在樊籠里,復得返自然”,在唐詩中常見。如駱賓王《夏日游山家同夏少府》:“一遣樊籠累,唯余松桂心。”韋應物《憶灃上幽居》:“一來當復去,猶此厭樊籠。”靈一《送冽寺主之京迎禪和尚》:“上人知機士,瓶錫慰樊籠。”吳融《禪院弈棋偶題》:“裛塵絲雨送微涼,偶出樊籠入道場。”常遠明志詩,除了可補《全唐詩》,對于研究初唐時期民間的詩歌創作,亦具有重要的標本價值。

5.余論

《常遠墓志》志文所載內容,還為我們了解初唐時人對于墓志文“妄言傷正,華辭損實”之風的態度,提供了難得的觀察視角。志文云:“天地之內,古今之銘,事或憑虛,書不案實。然旌表者期于適事,述德者貴乎不欺。何必崇飾浮詞,夸廣名行。后之詳者,曷以信哉。厚誣幽涂,于鄙不取,所以愚之此,勒直置者焉。”眾所周知,墓志,最早是作為志墓以標識亡者身份的,如秦始皇陵附近出土的瓦文,便是墓志的初期雛形。到了魏晉南北朝時期,墓志的文體形態成熟完備,然志文除“本述其德而記貫之州縣,次及祖宗之名諱、塋域之去處,以彰子孫他時之別也”,“錄亡者生前之行狀,紀沒后之年庚,本乎得姓之源,究其授封之始”這些基本的內容外,還伴隨出現了大量“揄揚過實”的諛墓之詞。正如《洛陽伽藍記·景興尼寺》中隱士趙逸所云:“生時中庸之人耳,及其死也,碑文墓志,莫不窮天地之大德,盡生民之能事;為君共堯舜連衡,為臣與伊皋等跡。牧民之官,浮虎慕其清塵;執法之吏,埋輪謝其梗直。”當然墓志中諛墓風氣的出現,形成因素眾多,從根本上講多為心理與文化的原因,如為亡者尊的心理。但南北朝時期盛行的駢文,對諛墓之風也起到一定程度推波助瀾的作用。駢文專尚辭藻華麗、聲律諧美、莊重工整的文體特點,適宜唱贊亡者以表達哀思。到了初唐時期,駢文仍然盛行,尤其詩文墓志皆盡華麗流美之能事,這從現在所見初唐詩歌及墓志可見一斑。而在這種大的時代環境之下,當時人對于墓志中這種浮華之風的真實態度是什么?《常遠墓志》中所表達出來的客觀理性認識,可謂難得的文獻記錄。

注釋:

[1]胡可先:《出土墓志所載唐詩考述》,《文獻》2019年第5期,第120-135頁。

[2]李吉甫:《元和郡縣圖志》,北京:中華書局,1983年,第164頁。

[3]陳壽撰:《三國志》,裴松之注,北京:中華書局,2015年,第658-660頁。

[4]魏收:《魏書》,北京:中華書局,2006年,第1848-1849頁。

[5]魏收:《魏書》,第1800-1808頁。

[6]仰澍齋藏拓。

[7]魏收:《魏書》,第1817-1818頁。

[8]容軒:《唐呂好娘墓志銘》,《書法》2016年第11期,第40頁。

[9]歐陽修,宋祁:《新唐書》,北京:中華書局,2006年,第1081頁。

[10]張馳:《唐〈馬凈行墓志〉考——兼論哥舒翰家族的相關問題》,《青少年書法·青年版》2020年第9期,第25頁。

[11]仰澍齋藏《菅憲直墓志》。

[12]楊衒之撰:《洛陽伽藍記校釋今譯》,周振甫釋,北京:學苑出版社,2001年,第59頁。