空間句法理論在校園室內公共空間設計中的運用

——以山西大學博聞樓為例

王繼成

(山西大學美術學院)

近年來,隨著新媒體時代逐步走進大眾生活,社會城市化不斷建設,國家對高等教育的重視程度也隨之提高,其知識創新、校園建設是助推高等教育發展的一項重要內容。當代大學生的性格特點、行為表現各有所異,而校園的環境氛圍營造更是影響大學生心理以及行為的重要因素之一。校園公共空間對于當代大學生來說是要滿足日常生活、休閑、學習、娛樂等需求的公共空間,在新時代的背景下,高校應順應時代的潮流,注重校園的公共空間設計,提升校園文化氛圍感。

校園空間作為載體,承載學生、教職工等多種群體的活動,各群體之間對于空間的認知程度都有所差異。公眾的認知可以反映空間之間的矛盾,在校園空間認知不充分的情況下,會進行不必要的通勤,并且出現空間體驗感、安全感和歸屬感降低等問題[1]。本文在研究博聞樓內部空間的過程中,通過數據化的分析,根據學生和老師對于所處空間的普遍認知,從人性化、需求化的角度提出解決方案。

一、空間句法理論

(一)空間句法理論的提出

1984年,英國倫敦大學巴雷特建筑學院的比爾·希列爾(Bill Hillier)教授在《空間的社會邏輯》一書中首次系統地提出空間句法理論[2]。其主要思想是單個的空間元素不能完全影響社會經濟活動,整體空間元素之間的復雜聯系,才是影響并決定社會經濟活動開展的空間因素。這種空間分析方法用在建筑物與城市之間,從一個建筑到城市的一片區域再到整個城市甚至整個區域等跨越了不同的尺度規模[3]。特別是將空間句法用于復雜的建筑構造當中才能發揮其真正的好處。空間句法理論的主要研究方法有視線分析法、軸線分析法以及凸空間分析法。

(二)空間句法理論的基本思想

空間句法是一種由建筑師開發、分析和描述空間的數學方法,這是運用了拓撲學思維來研究空間之間的相互關系[4]。空間句法注重各空間之間的相互聯系,從根本上來說它是對空間進行區分和重組,分析單個空間與多個空間之間的復雜關系。空間句法除了關注單個空間的可到達程度,更注重宏觀空間的整體連續性,以空間為基礎來分析數據,最終通過定量的數據分析,為設計師提供科學合理的設計方案,從而提升空間品質。

二、空間句法分析

(一)空間句法的模型轉換

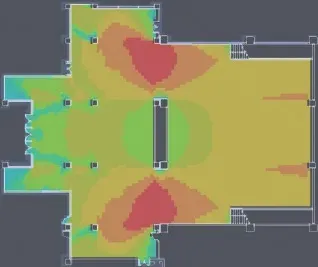

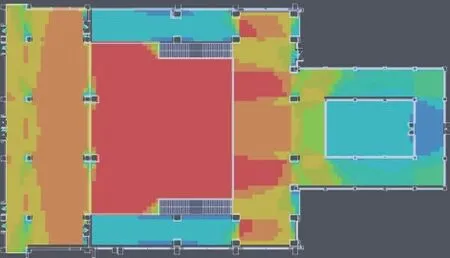

在公共空間的設計規劃中,首先使用CAD將平面空間中的主要干道進行簡化描繪,利用空間句法的數據化分析對博聞樓內部主要公共空間進行計算,當畫好的CAD圖導入DepthMapX這個軟件時,DepthMapX將會自行轉換模型空間,進一步計算得到博聞樓內部主要公共空間的整合度分析結果(見圖1和圖2)。圖中表示區域顏色越暖、越紅即表示空間整合度越高;反之顏色越冷、越藍則表示整合度越低,整合度的高低為后期的設計方案提供數據化的分析依據。

圖1 負一層整合度

圖2 一層整合度

(二)空間句法的視域分析

空間句法理論中的視域分析著眼于人對于空間的感知分析,將三維的立體空間以人的視線抽象轉化為二維的平面空間,以此來進行宏觀的觀察。這也是將人對于空間的感知程度進行圖像化的表現。將學生及教職工的主觀感受作為優先考慮的因素,在根據空間的功能設計時,為了滿足基本的交通需求,將主節點與次節點相融合,使干線節點成為重要的表現空間。視域分析讓空間變得更加精細,對空間的分析更加準確,通過視域分析可以真實地感受到人處于空間的宏觀狀態,是一種更為直接的表達。

(三)空間句法的模擬分析

整合度是指群體在不同單元空間中的集聚或離散程度,衡量了單個空間作為目的地到達的能力,反映了該局部空間在整個系統中的可達性和中心性,而可達性是指從一個地方到另一個地方的容易程度,空間的整合度越高,其空間的可達性就越高,空間的阻隔能力也就越弱。

根據分析結果可知,在博聞樓的公共空間中,負一層區域門廳和中庭交界處區域整合度最高,一層區域走廊和中庭的交界處整合度最高,二層區域過廳和走廊的交界處整合度最高,這幾個位置處在交通空間的交匯點,可將其作為設計的重點區域。空間整合度分析為后續的設計提供了區域的科學化分析依據,形成了更為直觀的數據化對比。

三、公共空間設計

(一)公共空間設計調研

在設計初期,通過調查問卷、個人訪談、觀察法等多種途徑從社會學、心理學、教育學、設計學等多個角度來了解學生以及教職工群體對博聞樓的內心真實需求。統計結果顯示,大多數的學生對日常的室內休閑、學習空間等都有不同程度的需求,學生更希望能夠有一個屬于自己的空間。

而對于室內風格來說,博聞樓日常的使用者一般以政治管理學院、法學院為主,所以在風格追求上更向往具有人文氣息的活動空間。除此之外,調查數據中也同樣反映了學生對于其他一些教學樓內的基礎設施如信號強弱、溫度冷暖、導視系統等都有各自的需求。

(二)公共空間設計理念

教學樓的公共空間是對傳統封閉式教學空間的延伸,也為學生創造了一種非正式的學習空間,但是我國的大多數公共空間,因為有著普通的布局和單一的移動線路,所以空間的活力較低,缺乏具有創造性思維的學生學習交流空間。

高校公共空間設計是學生有意識地表達自身觀點的重要區域,也是展現自身情感的重要平臺[5]。學生在教學樓公共空間中的情感獲得主要來自精神和物質兩個層面,一個是身體上的舒適感,一個是精神上的愉悅感。結合走廊空間、樓梯空間、中庭空間等多種形式,遵循空間的可達性、人性化、多樣性、綠色性原則來為學生設計一個適宜的生活、學習空間,使其更具有可持續性和適應性。

結合現場的實際調研情況來看,對于整個空間感受來說顯得壓抑呆板,沒有靈活性,功能設施也無法滿足需求,希望通過改造能夠解決教學樓內一些設計節點或者設計缺陷的問題。因此,本案在設計理念構思時希望通過前期的空間句法分析,研究探索人與空間之間的關系,讓學生找到自己內心深處的向往,具體來說就是自然與人的交融,人與空間的探索,打破固有的空間局限和禁錮。通過解決問題、空間劃分、功能整合、重組利用等多種形式,改變空間中方、直、簡的特點,確保開放性與私密性共存,真正創造一個具有人性化特征、校園文化氛圍感、歷史與人文氣息相交融的公共空間。

(三)公共空間設計表達

1.負一層中庭設計

本文重點以博聞樓負一層中庭、一層閱讀區作為代表性空間進行分析設計。負一層中庭空間設計不僅注重空間語言之間的表達,更側重空間節點之間的關聯性,根據整合度分析(見圖1)將左右兩側的樓梯做了延伸加寬設計,將其作為書架一方面起到了裝飾性作用;另一方面為學生提供了閱讀的空間。在中庭區域布置了一座大型花池雕塑,選用了古希臘著名思想家、政治家、法學家伏爾泰的雕塑,充分展現了人文氣息,也更好地融合了政治與公共管理學院、法學院這兩大學院的學科特點。花池周邊分布著零散的休閑座椅,整體的空間氛圍輕松舒適又富有文化內涵(見圖3)。

圖3

2.一層閱讀區設計

一層閱讀區位于博聞樓東側的寬敞區域,頂部挑高可以望到二層頂部,西側俯視負一層的中庭,又緊鄰走廊,處于交匯銜接帶,用于學習空間來說較為合適,在這個空間中,在學生和非正式學習空間之間創造一種對話和互動感知的內在和諧關系。結合整合度分析(見圖2)在頂部挑高的區域增加了圓弧形的吊頂,增加空間的流動性,吊頂的間隙中穿插著大小不一的裝置燈飾,形成了一種空間的深度感,引發遐想,底部擺放了適當的桌椅,有單人與多人之分,滿足了學生的多種需求,搭配以綠植讓空間充滿了生機活力(見圖4)。

圖4

(四)公共空間設計總結

在此次教學樓的內部公共空間設計中,主要是為學生營造一個良好的學習休閑環境,制造具有感染力的空間環境。在空間的功能設計中,引入空間的流動性等多種元素,結合主題思想、空間構造以及功能需求進行合理的安排配置,從而詮釋了非正式學習空間對學生的真正意義。整個空間中的三部分都具有聯系性,一方面是曲線的融入;另一方面就是色調的和諧,整體舒適、宜人。結合空間句法的分析了解到了何種布置能夠滿足人們的需求,滿足人的心理需求,真正做到適宜的人居環境設計。輔以走廊、交匯節點的小設計讓空間更加形式多變,打破了原有嚴謹的空間布局形式,提高空間的設計品質與活力。

四、結語

在改造過程中,忽視了局部空間之間的連續性,如果融入更多的特色,將會有更大的探索空間。在今后的公共空間設計中,應著眼于學生和教師的主觀情感,關注空間設計中的重要因素,在確保空間動線要求的同時,巧妙地整合節點空間,使整個空間成為感興趣、受關注的空間,從物質和精神層面提升了師生對空間的體驗和感受,打造真正可持續發展的空間。

空間句法是一種空間的分析方法,為本次設計提供了理論支撐,通過此次設計認識到了校園空間不是千篇一律的,隨著時間的變化空間也會隨之而發生改變。利用空間句法可以改善空間中的設計缺陷,指出問題并通過計算分析合理地提出改進設計方案。總而言之,在此次設計的過程中利用拓撲數學模型算法進行規劃設計,使得整體的空間整合度、可達性、視域性達到最佳的效果。本次的設計過程是一場理性數學模型與感性藝術設計之間的碰撞,從而誕生了今天所呈現的作品。