艦船小桅對雷達探測性能影響研究

石 磊,吳蘇興,常德杰,卞美琴

(中國船舶集團有限公司第八研究院,南京 211153)

0 引 言

艦載雷達多位于艦船上層建筑的頂部,此處一般集成安裝有多種天線,并有桅桿和橫桁遮擋,電磁環境復雜,對雷達探測性能的影響較大。本文通過仿真計算和模擬測試,分析了小桅對雷達探測性能的具體影響,提出了應對策略和改善方法,可減小雷達弱視區對探測性能的影響,對雷達的實戰應用有指導意義。

1 小桅對天線輻射性能的影響

1.1 模型的建立

雷達采用平面陣列天線,小桅距離天線口面約2 m,小桅高度約5 m,若采用時域(FDTD)或頻域(FEM)方法進行全實物全波仿真分析,由于計算空域電尺度大,導致計算量大,仿真計算效率低。將天線等效簡化為同口徑的反射面天線,其波寬、副瓣、增益等性能與平面陣列相近,可采用光學法(PO/GO)或快速多極子方法進行計算,提高計算效率,仿真模型如圖1所示。其中具體尺寸如下:桅桿高度5 000 mm,底部截面尺寸350 mm×350 mm,線性過度至頂部截面尺寸250 mm×250 mm,天線中心距離桅桿2 000 mm。

圖1 仿真模型

1.2 仿真結果

1.2.1 金屬桅桿

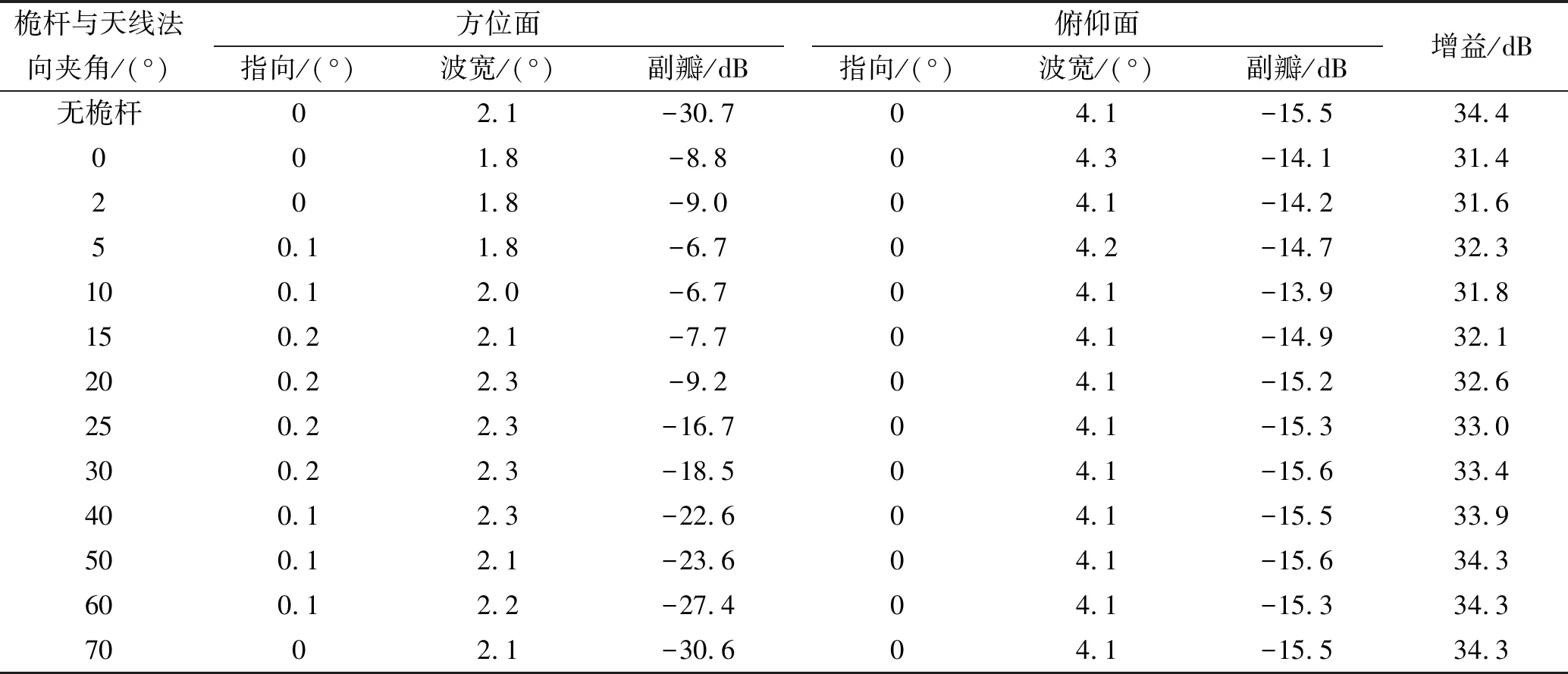

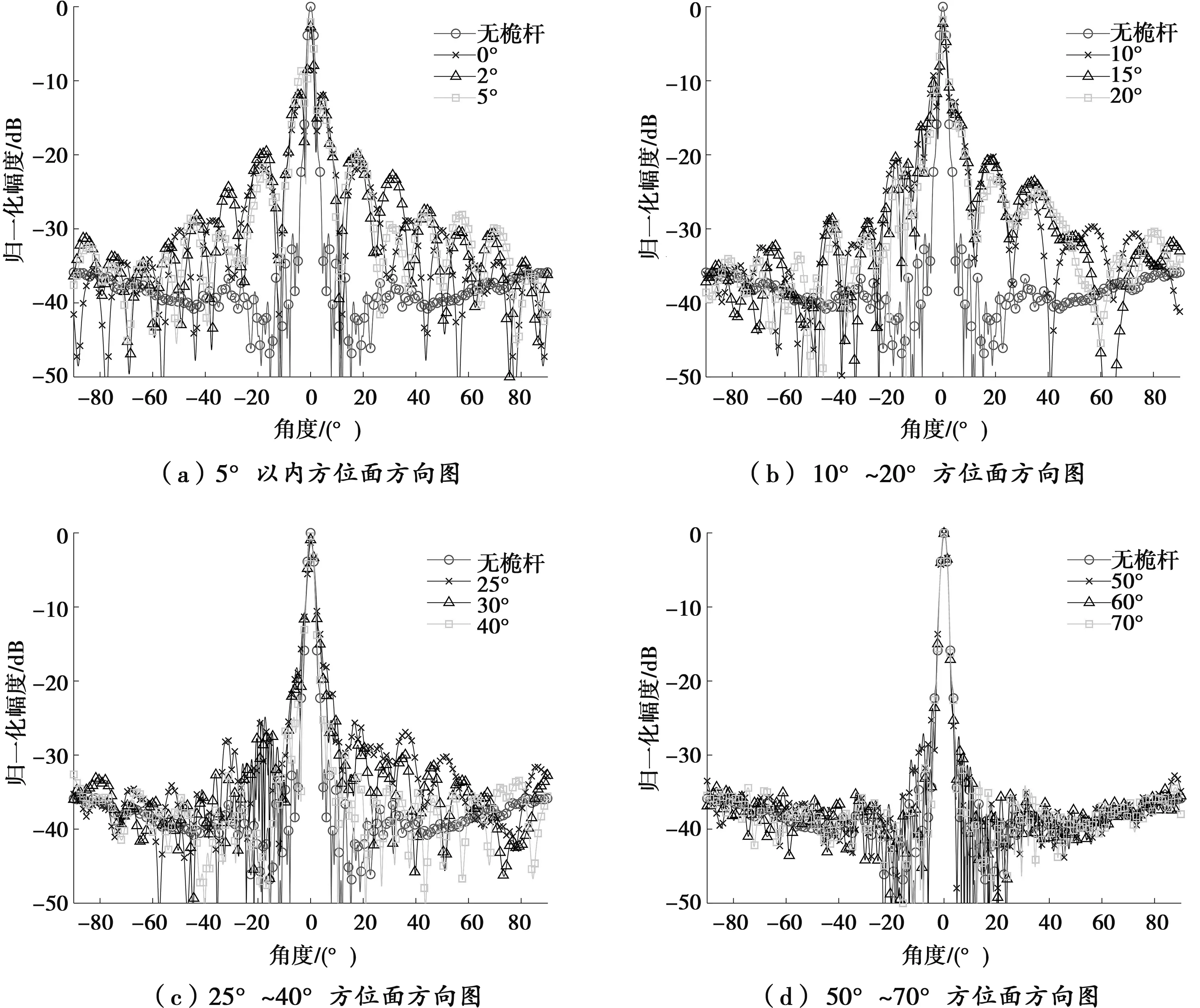

對金屬桅桿位于天線不同位置和無金屬桅桿遮擋的方向圖進行仿真計算和對比,結果如表1所示。可以看出,當金屬桅桿在天線±5°范圍內時,方位面和俯仰面副瓣急劇抬高20 dB以上,天線增益下降2 dB以上;在±10°~±20°范圍內,方位面副瓣惡化依舊嚴重,抬高15 dB以上,俯仰面副瓣恢復正常,天線增益下降幅度減少至1 dB左右;在±25°~±40°范圍內,方位面副瓣抬高10 dB左右,天線增益下降在1 dB以內;在±50°~±70°范圍內,副瓣抬高小于7 dB,并在70°時恢復正常,增益恢復正常。在整個角度范圍內,金屬桅桿對方位面和俯仰面的波束寬度和波束指向幾乎無影響。相比于方位面,俯仰面方向圖惡化較小,因此只給出方位面方向圖比較,如圖2所示。

表1 有無金屬桅桿及金屬桅桿不同位置仿真結果對比

圖2 有無金屬桅桿方向圖對比(方位面)

1.2.2 玻璃鋼桅桿

天線模型完全一致,桅桿材料由金屬變為玻璃鋼,介電常數4.2,損耗正切0.02,桅桿外形尺寸不變,玻璃鋼厚度10 cm,桅桿中空。

對玻璃鋼桅桿位于天線不同位置和無玻璃鋼桅桿遮擋的方向圖進行仿真計算,結果如表2所示。

表2 有無玻璃鋼桅桿和玻璃鋼桅桿不同位置仿真結果對比

可以看出,玻璃鋼桅桿對天線方向圖的影響與金屬桅桿類似,玻璃鋼桅桿雖然具有透波性能,但在天線輻射近場區內會對電磁波產生折射,影響其遠場方向圖的合成,使得方向圖惡化,增益下降。當桅桿遠離主輻射方向時,影響逐漸變小,其方位面方向圖比較如圖3所示。

圖3 有無介質桅桿方向圖對比(方位面)

1.2.3 不同介電常數介質桅桿

仿真模型尺寸完全一致,將玻璃鋼桅桿介電常數改為3.3、2.2、1.1,分別仿真桅桿0°時的方向圖,結果如表3所示。可以看出,介質桅桿的介電常數對天線方向圖的影響起決定性作用,介電常數越低,電磁波通過時的折射角度越小,其對輻射場的擾動越小,因此對天線方向圖的影響也越小。其方位面方向圖比較如圖4所示。

表3 有無介質桅桿和不同介電常數介質桅桿仿真結果對比

圖4 不同介電常數方位面方向圖比較

2 實驗分析

2.1 模擬實驗

由于大尺度電磁仿真建模是理想模型,與實際情況不可避免地存在一定差異,導致仿真結果可能不太準確。為了提高評估分析的準確性,采用木框架表面蒙金屬蒙皮的方法制作1根與實際尺寸相同的模擬小桅,并架設在雷達天線轉臺中心2 m處,用于實測金屬小桅對雷達探測性能的影響。實驗平臺如圖5所示。

圖5 模擬小桅實測試驗(空白處為雷達位置)

2.2 實驗結果

試驗分有無模擬小桅兩種情況,分別錄取數十批同樣航路民航機的數據做對比分析。結果表明:

(1) 即使有模擬小桅存在,雷達也并未出現完全無回波的遮蔽角;

(2) 與沒有模擬小桅時相比,有模擬小桅會導致小桅方位左右約15°的扇區內目標回波幅度明顯降低,威力下降約8%~20%,程度隨方位變化而不同;

(3) 與沒有模擬小桅時相比,有模擬小桅會導致小桅方位左右約15°的扇區內的目標出現方位展寬約1~3倍的現象,嚴重程度隨方位變化而有所不同;

(4) 有模擬小桅存在時,上述第2、第3條的綜合影響會導致小桅方位左右約15°的扇區內的目標頻繁出現航跡質量下降,甚至跟丟撤批、跟偏等嚴重的跟蹤不穩定問題。

3 結束語

將平面陣列天線等效為反射面天線,用光學法或快速多極子法可快速準確評估桅桿對天線輻射的影響,在艦船雷達設備布局設計時可用此方法進行仿真計算。艦船桅頂區域后部小桅雖不會導致出現艦載雷達后向探測遮蔽角,但依然會使雷達在艦船后向約±15°探測區域內出現威力下降、方位展寬及嚴重的跟蹤不穩定問題。因此,在艦船設計時,應盡量采用透波性好、介電常數低(小于3)的非金屬材料(如玻璃鋼等)制作桅頂區域后部小桅,在條件允許的范圍內盡量加大后部小桅與雷達天線之間的距離,以盡可能降低桅頂區域后部小桅對雷達后向探測性能的不利影響。