基于RSEI的杭州灣生態環境質量時空演變研究

賈峻,于夢林

(寧波市阿拉圖數字科技有限公司,浙江 寧波 315042)

1 引 言

隨著中國城鎮化發展速度加快[1,2],人類活動更加頻繁,對生態環境造成了一定的影響[3]。生態環境是人類與自然和諧共生的中介,生態環境惡化必定造成發展的不可持續與不穩定。因此對生態環境進行評價、監測、整治有利于維護山水林田湖草等自然資源的健康[4,5],促進人與自然和諧發展。

生態環境意義廣泛,生態環境研究成果豐富。胡曉芬[6]等通過構建“能值-生態足跡模型”對甘肅省西北生態脆弱區生態安全格局進行分析,得出研究區生態壓力指數增加,安全問題亟待解決。秦余朝[7]等基于“壓力-狀態-響應”模型對安濟河濕地生態系統健康進行評價,研究表明人類活動頻繁影響到了濕地生態系統健康狀況。張婕[8]等構建流域生態補償政策效果評估模型對渭河流域生態補償機制進行評估,結果表明陜西省綜合績效增長有積極作用,甘肅省則無明顯效果。

生態環境的影響因素眾多,評價方法各異。2013年徐秋涵[9]提出了生態遙感指數模型對生態環境進行評價,該模型通過構建綠度、濕度、干度、熱度四類評價因子并進行空間疊加分析,形成對區域生態環境的綜合評價。本文以杭州灣為研究區域,計算杭州灣地區2000年~2020年間遙感生態指數,分析研究區域內生態環境時空變化情況,為杭州灣未來發展提供參考。

2 研究區與研究方法

2.1 研究區

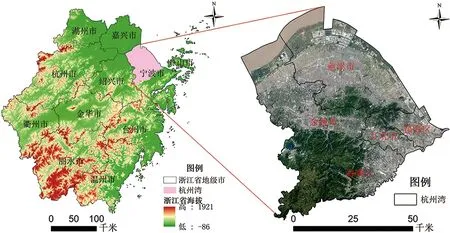

杭州灣地區是由上海、杭州、寧波三市構成的三角區域,覆蓋錢塘江流域入海口位置,上有杭州灣跨海大橋是連接三地的重要地區,如圖1所示。考慮到數據的可獲得性,本次的研究區主要包含寧波北部五縣區市,包括慈溪市、余姚市、鎮海區、江北區與海曙區。研究區范圍內地形平坦,植被覆蓋程度高,近海水源充足是理想的生態環境保護地區。

圖1 杭州灣地理位置

2.2 研究方法

生態遙感指數模型的核心評價指標包括綠度、濕度、干度、熱度四個分量,通過主成分分析得出地區生態環境狀況。計算方法及含義如下:

(1)綠度計算:

NDVI=(ρNIR-ρR)/(ρNIR+ρR)

(1)

綠度主要由歸一化植被指數(NDVI)表征,測度地面植被覆蓋情況及植被生長狀況。其中ρNIR為遙感數據的近紅外波段,ρR為紅波段。

(2)濕度計算:

WET=c1ρB+c2ρG+c3ρR+c4ρRIR+c5ρSWIR1+c6ρSWIR2

(2)

濕度表征區域地表水分含量高低,其中WET為區域濕度指標,c1—c6為各波段對應系數,ρB為遙感數據的藍波段,ρG為綠波段,ρSWIR1為短波紅外1,ρSWIR2為短波紅外2。由于Landsat4-5與Landsat8傳感器類型不同,因此在構建濕度指標時使用不同的系數,對于Landsat4-5數據的TM傳感器,濕度系數分別為 0.031 5、0.202 1、0.310 2、0.159 4、0.680 6、0.610 9,而對于Landsat8數據的OLI傳感器,濕度系數分別為 0.151 1、0.197 3、0.328 3、0.340 7、0.711 7、0.455 9。

(3)干度計算:

NDBSI=(SI+IBI)/2

(3)

(4)

(5)

NDBSI為干度指標,由地表裸土指數SI與地表建筑指數IBI共同影響。干度表征區域地面裸露程度,當地表植被覆蓋度越低時或地面硬化過高時則地表干度越大。

(4)熱度計算:

LST=T/[1+(λT/ρ)lnε]

(6)

LST為熱度指標,表征地面真實溫度,溫度反演主要根據不同傳感器而定,λ為熱紅外波段的中心波長,ρ=1.438×10-2m·k;ε為地表比輻射率,具體計算方式依據相關文獻[10~13]。

2.3 遙感生態指數構建

遙感生態指數由綠度、濕度、干度與熱度構成,其中綠度與濕度為生態環境的正向指標,當綠度與濕度越高時可認為地區生態環境越好,干度與熱度為負向指標,當干度與熱度越高時則認為地區生態環境越差,因此遙感生態指數的四個影響因子中正負向各有兩個,在對生態環境進行評價時,需提取影響因子主要成分以減少重疊性問題。根據RSEI模型指標構建要求[14,15,16],一般采取主成分分析法,來減少多重共線性問題。

為解決由于分量之間的量級及單位之間的差異,首先采用歸一化指數將遙感生態指數分量進行歸一化,本文采取最大最小值方式進行計算,公式如下:

NIi=(Ii-Imin)/(Imax-Imin)

(7)

其中NIi為生態分量第i個單元的歸一化指,Ii為第i個單元的實際值,Imax為生態分量的最大值,Imin為生態分量的最小值。

對所有生態分量進行歸一化后,在ENVI中采用圖層合法并將合成后的分量進行掩膜提取,通過主成分分析法對合并圖層提取主成分。主成分分析法計算公式如下:

RSEI=(RSEI0-RSEI0_min)/(RSEI0_max-RSEI0_min)

(8)

RSEI0=1-PC1

(9)

其中PC1為主成分分析結果所得第一主成分,RSEI0_max為RSEI0的最大值,RSEI0_min為RSEI0的最小值。由遙感生態指數計算過程可知,指數與生態環境成正相關,當指數越高時則生態環境越好。

(5)土地轉移矩陣

土地轉移矩陣是土地利用變化定量分析方式,可直觀計算出地區在不同年份之間土地利用變化情況及土地利用變化數量[17,18]。通過分析土地利用轉移情況可對生態環境變化情況進行一定解釋。

3 結果分析

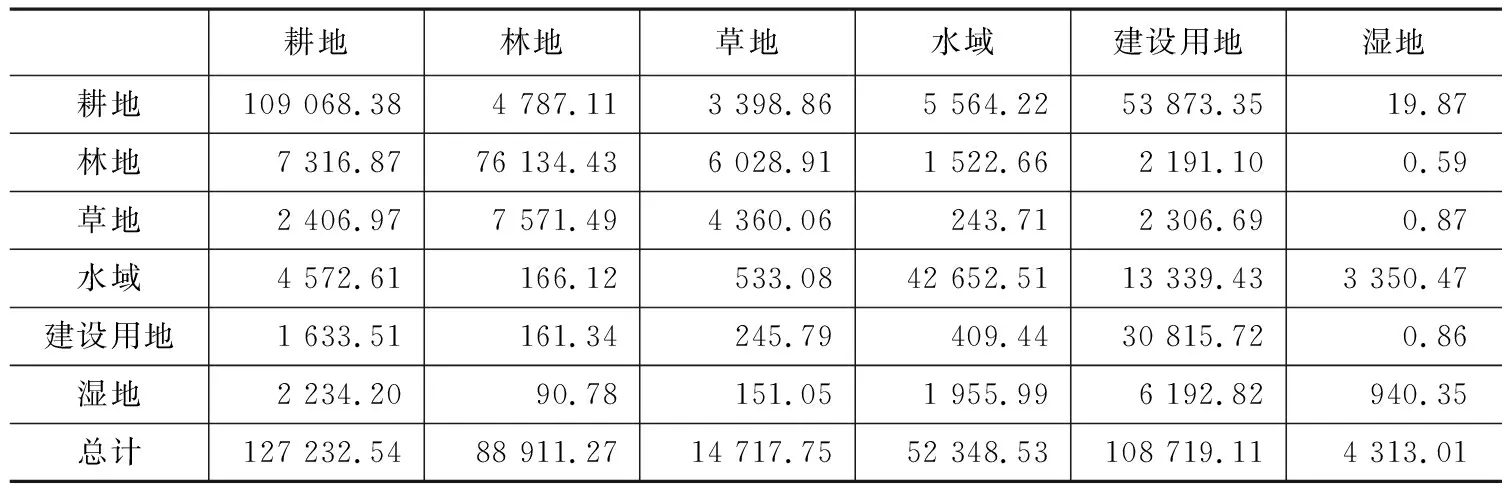

3.1 土地利用轉移矩陣結果

將杭州灣2000年、2010年、2020年的土地按照耕地、林地、草地、水域、建設用地和未利用地六類進行分析,并將2000年土地地類作為基期年份分析2010年與2020年的土地利用變化情況,其中2000年、2010年、2020年土地利用覆被狀況如圖2所示。

圖2 杭州灣2000年、2010年、2020年土地利用覆被

由土地利用覆被結果顯示,杭州灣在不同年份的土地利用情況有較大的差別,尤其是在耕地與建設用地方面,代表建設用地的紅色部分擴張明顯,而代表耕地的黃色部分則逐漸減少,在杭州灣西北地區的慈溪市與余姚市設立了前灣新區,在20年間建設用地侵占了大量耕地及臨海濕地,2000年~2020年土地利用轉移矩陣如表1所示:

表1 2000年~2020年土地利用轉移矩陣(單位:公頃)

表1中列所在數據為2000年土地利用情況,行所在數據為2020年土地利用數據,由土地利用轉移矩陣可看出2000年~2020年間共有 77 903.39公頃非建設用地轉為了建設用地,研究區總面積的19.66%,建設用地的擴張深入至耕地生態區腹地,并在慈溪市、余姚市的四明山國家森林公園與綠野山居景區周邊開發大量建設用地,而耕地共減少 18 164.16公頃,占研究區總面積的4.58%,耕地保護壓力重大。慈溪市與余姚市靠近海灣的濕地中有 10 624.84公頃在20年間轉變為了非濕地,是典型的城市外擴造成的濕地減少情況,為合理利用和保護后備土地資源,劃定城市開發邊界至關重要。

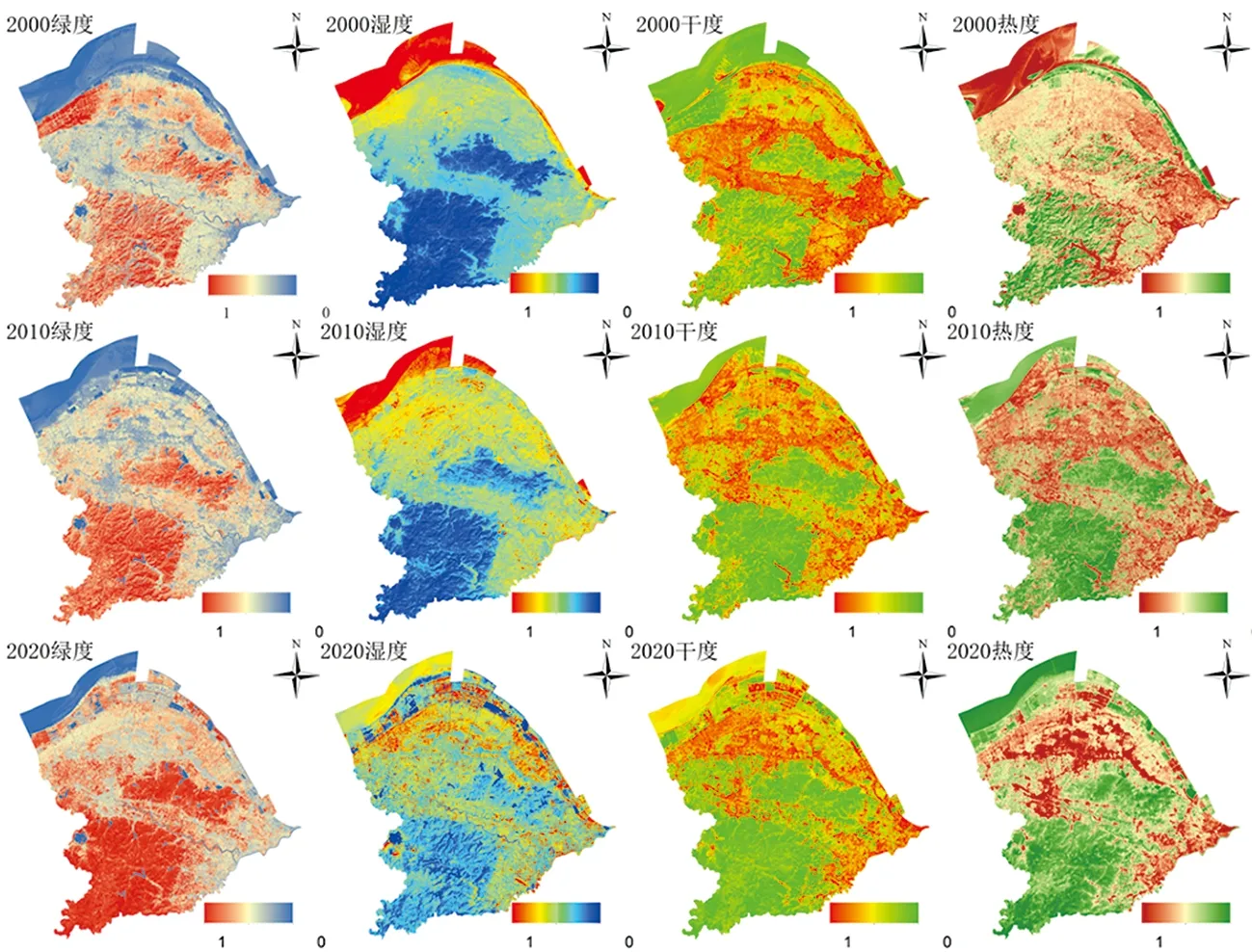

3.2 遙感生態指數結果

對杭州灣2000年、2010年、2020年遙感生態指數的分量分別進行計算,并根據計算結果進行歸一化處理,得到結果如下:

圖3 杭州灣2000年、2010年、2020年遙感生態指數分量

由遙感生態分量指標結果可看出,2000年~2020年間,杭州灣遙感生態分量指標變化情況較為明顯。其中綠度與濕度略有下降,而干度與熱度略有上升。隨著城市化進程的加快,杭州灣區域內的不透水面指數上升,導致生態用地面積減少,不僅是在綠度上得以反應,且由于建設用地的擴張,人口流動聚集導致城市熱度逐漸上升,尤其是在中心城區地,熱島效應顯著高于周邊區域。

將杭州灣2000年、2010年、2020年各分量進行主成分分析后得到研究區范圍內的遙感生態指數,結果如圖4所示:

圖4 杭州灣2000年、2010年、2020年遙感生態指數

將遙感生態指數結果按照等間隔方式分為5類,遙感生態指數在[0.0,0.2]之間為低等級,[0.2,0.4]之間為較低等級,[0.4,0.6]之間為一般等級,[0.6,0.8]之間為較高等級,[0.8,1.0]之間為高等級。按照不同區縣市進行統計生態面積統計,結果如表2所示。

表2 杭州灣遙感生態指數結果

由表2杭州灣遙感生態指數結果表可知,2000年~2020年間遙感生態指數等級為低和較低的區域面積共下降了 57 757.18公頃,遙感生態指數等級為較高和高的區域面積共上升 81 750.78公頃,位于中間部分,等級為一般的區域面積下降了 23 993.57公頃,杭州灣整體上遙感生態指數呈現上升趨勢。其中慈溪市生態環境質量低水平下降最多達到 21 804.55公頃,余姚市生態環境質量高水平上升最多達到 35 318.89公頃。在2000年~2020年間,余姚市的生態用地逐漸向好,尤其是位于四明山國家森林公園的大面積山區林地,生態等級提升明顯,但人為活動逐漸加強的慈溪市生態環境質量逐漸下降,尤其是城區工業園區處,熱度明顯聚集與提高,綠化覆蓋逐漸減少都對生態環境質量產生了一定影響。

4 結果分析

4.1 結論

本文通過遙感生態指數對杭州灣地區的五個縣市區生態環境質量進行評價,采用了綠度、濕度、干度、熱度四個分量指標作為評價體系,得到杭州灣地區生態環境質量結果,并對生態環境質量變化情況進行分析,得出以下結論:

(1)杭州灣2000年~2020年間土地轉移情況明顯,建設用地向非建設用地轉變了 2 450.94公頃,而非建設用地向建設用地轉移了 77 903.39公頃,耕地減少 67 643.41公頃,其中因建設用地轉占用的耕地達 53 873.35公頃占耕地減少總量的79.64%,大量優質耕地被建設用地侵蝕,生態用地保護壓力加大。

(2)杭州灣地區的生態環境因子在2000年~2020年間有了較為明顯的變化情況,其中綠度、濕度逐漸減少、干度、熱度逐漸增加,但由于建設用地的增長較為集聚,且由于植被覆蓋度逐漸上升,因此整個地區的生態環境呈現上升的狀態,但生態分布存在明顯的差異性,位于余姚市的四明山國家森林公園生態環境呈現進一步的上升狀況,綠化程度高,而位于慈溪市與余姚市的主城區內,建設用地增長導致了生態環境質量下降,地區內生態環境整體呈現東北低而西南高的趨勢。

4.2 結論

生態環境質量是評價地區生態情況的重要指標,是人與自然相處是否和諧的表現,隨著社會經濟的快速發展,生態用地逐步被建設用地所侵蝕,尤其是在用地管轄不嚴格的情況下,建設用地的增長更易導致生態環境下降。對城市劃定開發邊界是控制城市無序擴張的重要手段,因此為保護生態環境長久穩定優質,必須在一定程度上限制人類傷害自然的活動,以達到人與自然和諧共生的狀態。