整車被動安全設計之儀表板設計

林祥輝 楊志剛 張路

極氪汽車(寧波杭州灣新區)有限公司 浙江省寧波市 315336

1 前言

整車被動安全開發,主要有兩大方面內容,一是整車耐撞性開發——這方面主要是車身結構的設計與改進;二是約束系統的開發——約束系統就是采用被動安全的設備對乘員進行防護。一般的,約束系統包含安全氣囊、安全帶、座椅系統、車內的轉向系統、儀表板等。

車輛乘員約束系統包括車輛乘員所在空間的各種設備,座椅作為重量的主要承載體,坐墊需要設計成防下潛形式、導軌要堅固不滑脫、側翼要夠厚實以保證側碰、頭枕的設計要保證揮鞭傷等;安全氣囊則需要與安全帶配合一起作用,有安全氣囊而前排人員不帶安全帶防護能力將會大幅降低;轉向系統的配置,方向盤可以設置為鋁鎂合金骨架加柔軟覆蓋層,轉向管柱設為可潰縮吸能結構;儀表板要進行頭部碰撞區域與外凸的校核,覆蓋層材質可用搪塑軟質材料;膝部區域需要進行距離校核,對應區域內的零部件不要布置硬物,避免碰撞損傷;機艙的布置,剛性物考慮橫向布置在一個區域內,為縱向潰縮騰出空間,這樣可以減小前艙侵入導致約束系統失效或傷害的增加。

約束系統在于碰撞發生后,使乘員避免或減小與駕駛室內部組件發生二次碰撞的傷害。由上述內容可得,約束系統包含的內容很多,本文以儀表板為出發點,闡述儀表板設計在被動安全方面的諸多考量。

儀表板在某些企業簡稱為IP(Instrument panel),是內飾中其重要的系統件,與這個件相關的作用或要求有:法規校核、安全性、操作與功能性、舒適性、裝飾性、NVH、氣味等,開發儀表板需要有集成的能力,需要將各類問題融合到一起進行平衡。從整車安全的角度,我們首選軟質儀表板,軟質儀表板是在骨架外吸附/粘結或在注塑時復合軟質材料,最外層是皮質外觀材料,在骨架和表皮之間是軟質緩沖材料,這個材料可以是填充的聚氨酯泡沫,也可以是吸塑在表皮背面的一層泡沫,這樣的工藝既能保證良好的觸感有能有吸能緩沖的被動安全性能(儀表板的被動安全性是指發生碰撞時,盡量減少對駕乘人員的傷害)。

另外,儀表板的被動安全性還包括:進出方便性、頭部碰撞區域、內部凸出物、吸能材料與結構;主動安全性(是指保證駕駛時的方便與舒適,提高行車安全性)主要包含:前方視野、儀表板可視性、操作方便與舒適性。

1.2.3.4.5.6.7.8.9.9.1.9.2.1 被動安全性

1.1 前排人員的進出方便性

進出方便性雖然是人機校核這一部分的工作,但也涉及危機時刻人員外逃的方便性,這就要求,儀表板下端與車身底板之間要有足夠的距離。細節方面:需要對儀表板下面的弧度、形狀以及高度,按照95% 人體模型來校核;對于這個高度,工程師需要在日常項目開發中積累經驗,確定經驗值,一般的,對于轎車儀表板最下端與底板間距在300 ~380mm 之間。

1.2 吸能性能

提升儀表板的吸能性能有助于撞車時吸收能量,減輕前排駕乘人員損傷。從材料的角度說,儀表及其它車內飾都應采用軟性材料,如圖1 所示,盡量減少硬性材料的使用。

圖1 軟質儀表臺

1.3 手套箱

在整車被動涉及方面,手套箱的設計涉及了三個方面:自身堅固性、空間與吸能。自身堅固性講的是手套箱不可以在碰撞打開,已產生二次傷害;空間指的是人體腿部與手套箱外板的兼具,一般要求不低于100mm,這個是作為碰撞發生時的安全間距;吸能是指在手套箱內外蓋板之間設置吸能件,這也要求內外版之間的間隙有25mm以上,這樣才能使吸能裝置布置下去,這種吸能裝置普遍采用泡沫材料來吸能,也有用附帶吸能特征的鐵板結構。

1.4 頭部碰撞區域和內部突出物

內部突出物和頭部碰撞區域的相關法規內容在GB11552 里,碰撞區域校核方法請參看GB11552 或ECE R21 法規,在此不做詳細的法規校核方法闡述。

頭部碰撞區域可以理解為頭部可碰區域,在此區域內只要是165mm 球頭模型可接觸到的表面都要求凸出物能滿足法規要求(GB11552 與ECE R21 此處定義一致),劃分區域如圖2 所示。黃色區域為可能碰撞區域,A、B、C 區域為免測試區域,紅色線與A、C 線圍成的區域為實際測試區域。依照法規規定,頭部碰撞試驗,實驗用球頭是以24.1km/h 的速度撞擊IP 表面,要求“球頭減速度超過80g 的持續時間不能超過3ms”,這一點將是IP 設計時的一個邊界輸入點。這個碰撞區域可采用軟質材料、減薄材料增強柔性、結構優化降低剛度及避免不必要的加強筋及固定點來降低頭部碰撞傷害。

圖2 區域劃分示意圖

1.5 膝部護墊:

膝部護墊簡單的理解為儀表板內部的緩沖裝置,核心目的是減小發生碰撞時,膝蓋的損傷。原理是碰撞發生時,人體前移,膝蓋與護墊發生接觸,護墊變形壓縮、吸收沖擊能量,減小對膝蓋和大腿產生的沖擊力,從而保護膝蓋。

膝部護墊:結構上一般包含吸能支架和膝蓋擋板。有些膝部護墊結構會在膝蓋擋板內側增加薄鈑金件,一方面可以吸能、另一方面還可以保證總成件的剛度。膝蓋擋板整體結構是與IP 本體一致且相融合的。

2 主動安全性

良好的視野、合理的操作按鈕布置、駕駛室色彩的合理搭配,都有利于駕駛員保持最佳的身體狀態,縮短緊急情況的反應時間,提高主動安全性。

2.1 儀表板可視性

儀表板的可視性主要指駕駛員觀察儀表的動作,觀察是在一瞬間完成,因此必須保證這個觀察的方便性,基本要求是組合儀表不能被遮擋,布置的示意圖如圖3 所示。

圖3 儀表板視野校核圖

設計上的基本原則:

組合儀表不可以被遮擋,駕駛員的雙眼均在可視范圍內;

組合儀表布置的角度應滿足與駕駛員的視角垂直(90°左右即可);

組合儀表的高度位置,近可能在駕駛員的最佳下視角范圍內(30°);

儀表板的目視距離,普遍要求是在460 ~711mm 范圍內。711mm 是最大視距距離, 最佳視距距離是550mm。組合儀表的視距也可以借鑒計算公式D =(1.2-1.5)L(L 是儀表板外廓長度)。當然,在實際項目開發過程中,人機校核的上述各參數不是孤立的,需要綜合平衡來確定。

另外,不管是視野的校核還是其它方面,最基本的原則或要求就是滿足法律法規。

2.2 組合儀表炫目

首先要分析眩目的來源:A、從前風窗玻璃照到組合儀表罩殼上,由儀表罩殼反射光線眼睛引起的眩目;B、從側窗玻璃進入的光線入射到組合儀表罩殼上的反射光線;C、組合儀表自身的亮光,在夜間照射到前風窗玻璃引起的駕駛員眩目,相關的校核用95%的眼橢球來進行檢驗。相關的規避措施,核心點是組織光的反射與折射,要分析光的反射與折射路徑,在其路徑上加組合、反射表面的形狀或曲率變化、組合儀表的深度尺寸變化等。

2.3 除霜除霧

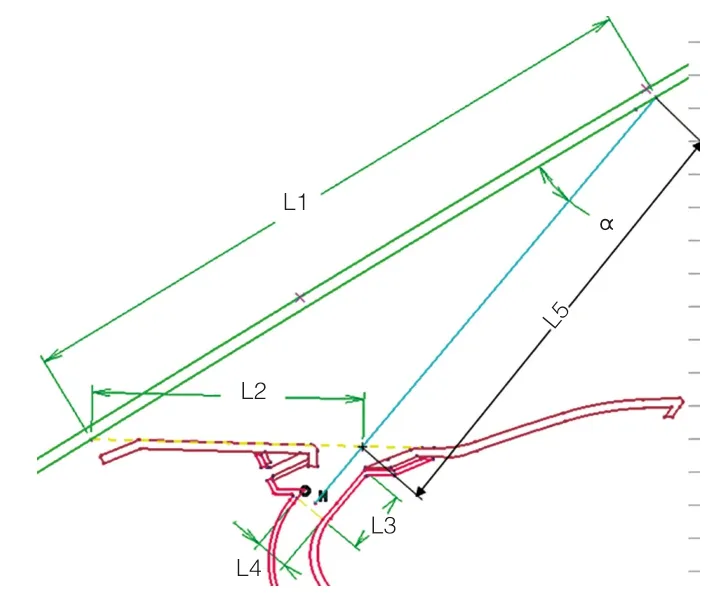

法規《GB11555 汽車風窗玻璃除霜和除霧系統的性能和試驗方法》規定了車輛除霜除霧的性能要求。除霜指標(試驗開始后的一段時間內):20min 內,A 區不低于80%面積的霜除凈;25min 內,A’區的至少80% 面積的霜除凈;40min 內,將B 區的至少95% 面積的霜除凈。除霧指標(試驗開始后的一段時間內):10min 內,將A區至少90% 和B 區至少80% 面積上的霧除凈。除霜除霧的性能優劣由PTC 功率、出風管路走向、管路密封設計、鼓風機以及出風口的設計所制約,對于儀表板的出風格柵,可以參照以下圖4 方法。

圖4 儀表板出風口布置

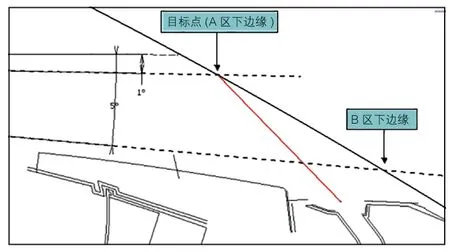

一般的,要求:L3 ≥2×L4,風的流向與前風檔的角度α 角一般為20 ~30°之間。而要定義除霜角度,我們還需定出風擋上的目標點,這個目標的確定示意圖如下圖5 所示。這個目標點的確定還需經過CAE 的流場分析作為手段進行校核。

圖5 目標點確定示意圖

2.4 操作件按重要度配置

操作件的布置,在總布置專業中叫做手申及界面校核,主要是為了方便駕駛員操作。基本原則是各種控制開關的位置,應盡可能安排在唾手可得之處。一般在H 點以上178-203mm 位置是手操縱的舒適點,這樣駕駛員不必大幅度改變正常駕駛姿勢即可方便操縱這些按鈕,這也是行駛安全性不可缺少的條件。

布置操縱按鈕的準則:

1)IP 上各種常用開關與按鈕,應布置在手伸及界面內;

2)功能不同的開關應以方向盤為中心分開布置,以避免誤操作;

3)在行駛中過程中,要操作儀表板上的各種開關和按鈕,必須保證快捷方便,在布置上,需要保證這些操作件在方向盤中心各500mm 內;

4)尺寸大小適當,操縱力及操縱方式符合人機工程要求。

2.5 開關的布置分區情況:

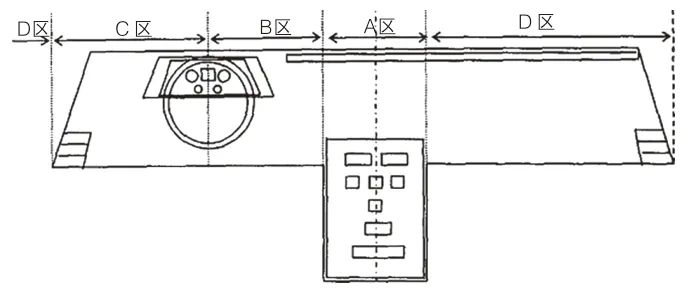

開關的布置與分區示意如下圖6 所示,可簡單的分為A、B、C、的四個區域:

圖6 開關布置位置示意圖

A 區:駕駛員與副駕駛員的共用區域,中央控制板(副儀表板)。此區域一般布置駕駛員和副駕駛員都能操作的開關,主要是車機、空調、時鐘等;不建議布置與行駛相關的重要開關,如啟動按鈕(啟動按鈕可布置在B 區域,最好在A 區)。對于危險警報開關可以布置在A 區域。對于大型車輛,如中卡/ 重卡,A 區域或A 與B 相交接的區域,這個位置的角度布置會偏向于駕駛員,以方便駕駛員操作。

B 區:主要是為駕駛員提供操作,必要時才由副駕駛操作。一般將雨刮類開關布置在此區域。

C 區:定義為只有駕駛員可操作的區域。布置與行駛直接相關而副駕駛員操作不到的開關。此位置一般布置點火開關、信號開關后視鏡調節開關、燈光調節按鈕等。

D 區:是A、B、C 區域以外的。此區域一般是車門玻璃升降操作開關、儲物空間等,對于座椅條接的開關一般布置在各自的座椅上。

3 總結

整車安全開發涉及的開發內容及其廣泛,文中以儀表板為例,詳細闡述了儀表板在被動安全開發中的工作內容。分析內容涵蓋結構設計、布置分析、法規要求等,分析內容全、參數數據多,為儀表板的被動安全涉及提供了參考依據。