“神思”與“通變”

—— 淺談張金梁教授的書法創作與學術研究

⊙ 王文超

近期張老師整理筆記資料,在微信公眾號上發表了多篇學術性、可讀性都很強的短文,配以歷代書法圖版和自己的書法作品,或冊頁或斗方,入古出新。筆者結合在校讀書時的思考,認為張老師在書法創作及理論研究中有“神思”與“通變”之功夫。

一

張師從山東高密客長春近三十載,極喜東北之雪,遂命書齋為“味雪軒”。其以明代制度史切入,以“中書體”為線索,找到了一把打開明代書法史大門的鑰匙,為學界所重。他敏銳深入的研究是建立在精讀明代正史實錄、筆記野史等各類文獻基礎上的,他從制度史中發現問題,抽繹史料,不但解決了朝廷書法問題,個性書家的產生和發展也得到正確認識。其著《〈書史會要〉校正》《〈續書史會要〉補正》,訂補缺漏還原史實,所下一番極枯燥煩瑣細縷爬梳文獻的功夫,為學術研究的創新性和前瞻性做好鋪墊。

張師學術涉獵極廣,研究范圍非囿于明代,其《“劉德升即行書之祖”考》《〈冠軍帖〉作者考》《康里子山名字考》《“桓夫人善書”考》等一系列考證文章,猶如偵探破案,抽絲剝繭環環相扣,解決了書史中重要問題。

讀書時,張師一直強調研究生“三個意識”“兩個轉變”的教學理念,不僅使我們受益匪淺,更是在書法教學中為同道所借鑒。張師為人為學嚴謹純粹,雖以學術擅名于今,善書又深識書理,卻不事張揚。吉林大學讀書七載,張師耳提面命,我卻未得百一,每與老師談文論書,則戰戰兢兢如履薄冰,唯愿不辜負老師期望。

二

劉勰《文心雕龍》中講文章構思,以“故思理為妙,神與物游。神居胸臆,而志氣統其關鍵;物延耳目,而辭令管其樞機。樞機方通,則物無隱貌;關鍵將塞,則神有遁心”言作文章時“思”與“神”的重要,這也是創作中的極致。

讀書時,張師讓我們熟讀《禮記·樂記》,領會“書”“樂”品賞一理。《禮記·樂記》中“心”與《文心雕龍·神思》的“神”異曲同工。書法書寫的內容或熟悉或生疏。具書寫經驗者,有時會傾向于書寫生疏內容,多能打破陳規,得“無意于佳乃佳”之境,這不是“思”,而是“神”。

張老師具有耐得住寂寞的能力,時常獨自坐擁書城,翻檢篋中所藏碑帖拓本,重讀書柜上的影印碑帖,寫了很多跋語。此批跋語多是對書史中一些問題的發微,短短數行文字往往有振聾發聵的觀點,而選擇書寫的書體則多是小字草書,溫文爾雅卻又洞達率真。所謂溫文爾雅,即學者態度也。何為洞達率真?即氣象渾厚華滋,筆下雖不拘泥點畫是否精致,卻充滿了情致。張師又善北碑,以《鄭文公碑》為宗,旁涉《爨寶子碑》《爨龍顏碑》,平正拙樸中寓奇絕。善大草,更以章草熔今草、狂草為一爐,暢快中寓高古和率真之情,常戲稱自己的草書是“六章三今一分狂”。張師書字時我常隨侍左右,看似一揮而就的書寫,實對文本極為在意、反復琢磨,落筆后便不加猶豫,滿紙云煙,一派自然。

不管是端莊的楷書,還是一瀉千里的草書,師多一遍而成,不作重復,優劣不計,憑的是胸中意氣。這大概就是劉勰“神思”里所說的“登山則情滿于山,觀海則意溢于海”。

師曾對我講讀書做學問的意義究竟在哪,他認為:“讀書是為明理。別人說你不好時,你能明曉自己的長處,不被他人左右。別人贊美你時,你知道自己的短板,而不驕傲自滿”。我想,張老師書法的狀態便是自知,而最享受的更是書寫時的神思妙運,是否有造化之功。

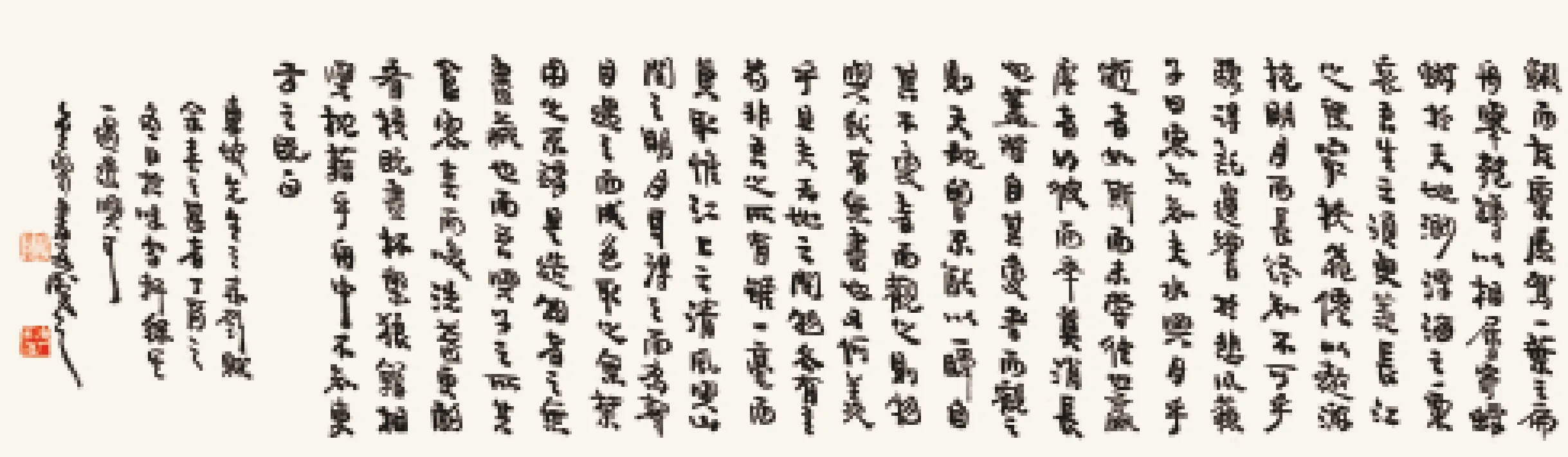

張金梁 行書 赤壁賦

三

書品之能者,講究融會,即曉通變。老師學書主張孫過庭《書譜》所言:“背羲獻而無失,違鍾張而尚工。”這其實即是“違而不犯,和而不同”更高的升華。張師在《書法導報》一次采訪中有過對書學主旨的簡短說明:“近年來,我的書法師法基本定于唐前圣賢筆墨碑版上,以追求古雅、雄健、洞達、率真為宗旨。”不同人對古雅、雄健、洞達、率真的認知,因學識各異,亦有不同。將師法定于唐前,實是追摹兩漢蘊藏的萬千氣象。

老師在跋皇象《文武帖》時曰:“此書古樸高雅,隸書之意緒貫于點畫結構血脈中,可代表當時草書之基本樣式。由此可見冠名皇象《急就章》之摹寫大為失趣也,就是所謂張芝《秋涼平善》,亦感覺到楷意過多。”章草存世作品按刻帖中所存皆有摹寫刊刻,損泐傳拓,失之神趣的問題。但從考訂史實和對作品的洞察角度,張師深知章草應該有的本來面貌,在書寫追求上也會有的放矢。

吉林大學古籍所前幾年拿到中華字庫“兩漢、吳、魏、晉簡牘文字的搜集與整理”重大項目,因此我們有了國內最全的兩漢簡牘資料。張師除了為課題組做兩漢簡牘書法認知的講座外,更是叮囑我們對相關文獻與圖版多關注,要用最好最全的資料去做學問。雖兩漢簡牘中出現名家法書的可能性極小,但卻是窺探兩漢中下階層書寫的最直接途徑,所以,其寄情于章草,更有縱覽兩漢簡牘的經歷,此謂之“通”。

張師寫章草建立在對歷代各種草書有深刻認知的基礎上,如其考證《冠軍帖》,將文本定為王珣所作,而書寫風格是懷素或學習懷素者,刻帖中更是節臨或節錄的作品。只有系統精研草書的考證,才能有“隸書之意緒貫于點畫結構血脈中,可代表當時草書之基本樣式”穿透力的學術總結。

通,不僅是對一種書體系統研究,更需對書法史有著敏銳的洞察。師曾強調,近些年書法史的研究,存在書法史、書法發展史、書法風格史幾個概念混淆的問題,但無論為何,書法史研究的結論一定要立體深入、真實可信,才能顯示出書法史研究的作用。

變,《文心雕龍》言:“夫設文之體有常,變文之數無方,何以明其然耶?凡詩賦書記名理相因,此有常之體也;文辭氣力,通變則久,此無方之數也。”變是在已得常之體后的發生,即“猶衣服之有冠冕,木水之有本原”的根本意義所在。所有的變,最好的基礎就是通。這也是為何張師之大草中偶會出現明末的“浪漫”氣息,這種氣息皆源自對張瑞圖、倪元璐、黃道周、王鐸的研究,尤其張瑞圖一直是張師多年關注與研究的重點。

張師從歷代的碑版法帖中尋繹到一條可直抵內心的書寫之路,他對學術和書法充滿了熱愛與激情。研究的目的,最終要為解決問題服務,書寫所能寓含的真性情,如果僅僅流于書法的形態,而非精神深處,那漢字之美所能寄托的精神命脈又將何在?張師之書直率而有情,直率易而有情難,也許張師選擇的這條道路,讀懂之人會很少。這也是極難追求的精神高度,或寂寞孤獨,或步履維艱,然世間如若少了這份孤勇,任多少繁華,終究是平庸。

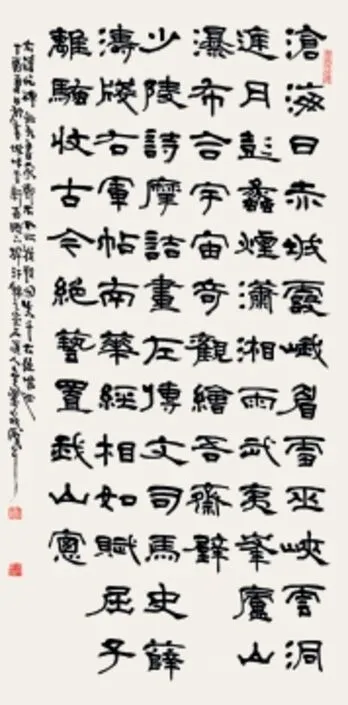

張金梁 隸書 鄧石如聯句

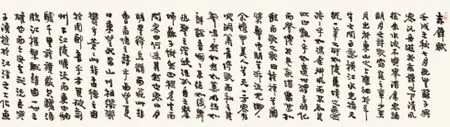

張金梁 草書 許渾《早秋》