清廷三大實測全圖東北地區比較研究

楊麗婷

(浙江水利水電學院,浙江杭州 310000)

一、 問 題 的 提 出

康熙時期成圖的《皇輿全覽圖》,雍正時期成圖的《雍正十排圖》和乾隆時期成圖的《乾隆十三排圖》并稱為清代三大全國實測全圖(以下分別簡稱“康熙圖”“雍正圖”“乾隆圖”)。目前學界的相關研究主要集中于康熙圖的測繪歷史、投影類型及版本等問題,專門針對雍正圖或乾隆圖的研究相對不足。(1)近30年專門研究《皇輿全覽圖》的成果主要有汪前進: 《康熙銅版〈皇輿全覽圖〉投影種類新探》,《自然科學史研究》1991年第2期;盧雪燕: 《院藏康熙滿文本〈黑龍江流域圖〉考介》,《臺北故宮文物月刊》2001年第225期;孫喆: 《〈中俄尼布楚條約〉與〈康熙皇輿全覽圖〉的繪制》,《清史研究》2003年第1期;馬孟龍: 《穆克登查邊與〈皇輿全覽圖〉編繪——兼對穆克登“審視碑”初立位置的考辨》,《中國邊疆史地研究》2009年第3期;陸俊巍、韓昭慶、諸玄麟等: 《康熙〈皇輿全覽圖〉投影種類的統計分析》,《測繪科學》2011年第6期;白鴻葉、李孝聰: 《康熙朝〈皇輿全覽圖〉》,國家圖書館出版社2014年版;韓昭慶: 《康熙〈皇輿全覽圖〉與西方對中國歷史疆域認知的成見》,《清華大學學報(哲學社會科學版)》2015年第6期;韓昭慶: 《康熙〈皇輿全覽圖〉空間范圍考》,《歷史地理》第32輯,上海人民出版社2015年版,第289—300頁;Mario Cams, Companions in Geography: East-West Collaboration in the Mapping of Qing China (1685-1735), Leiden: Koninklijke Brill N V,2017;郭滿: 《康熙〈皇輿全覽圖〉中的臺灣測繪、流變問題考析》,《臺灣研究集刊》2019年第6期: 韓昭慶等: 《康熙〈皇輿全覽圖〉長城以南地區繪制精度的空間分異》,《清華大學學報(哲學社會科學版)》2021年第3期;柯卉: 《〈皇輿全覽圖〉測繪師與西洋“守直人”——清代宮廷德意志耶穌會士費隱在華事跡述論》,《德國研究》2021年第1期。專門研究《乾隆十三排圖》的成果主要有: 侯德仁: 《乾隆年間新疆地區的輿圖測繪》,《文史知識》2008年第8期。魏巧燕: 《〈乾隆內府輿圖〉滿語地名探析》,《滿語研究》2011年第2期。而專門研究《雍正十排圖》成果主要有: 於福順: 《清雍正十排〈皇輿圖〉的初步研究》,《文物》1983年第12期;馮寶琳: 《記幾種不同版本的雍正〈皇輿十排全圖〉》,《故宮博物院院刊》1986年第4期;孫果清: 《深藏內府、密不示人的清雍正朝〈十排皇輿全圖〉》,《地圖》2010年第3期。三大圖之間關聯性的研究也多集中于康熙圖與乾隆圖的對比。20世紀30年代,朱希祖首先提出乾隆圖是在康熙圖的基礎上補以實地測繪的準部、回部等地圖,并參考利瑪竇、南懷仁及俄羅斯方面提供的地圖繪制而成的亞洲大陸全圖。(2)朱希祖: 《乾隆內府輿圖序》,汪前進、劉若芳等整理: 《清廷三大實測全圖集》,外文出版社2007年版。后翁文灝又通過比較康熙圖與乾隆圖的繪制范圍,認為乾隆圖中除關內各省一二地名有所變更外,大部分與康熙圖從同,“其倚康熙圖為根據,絕少增益,惟其所補充之范圍則殊不只西域一隅”(3)翁文灝: 《重印乾隆內府輿圖序》,汪前進、劉若芳等整理: 《清廷三大實測全圖集》。。20世紀末,汪前進通過對二者圖面內容的量算,首次提出乾隆圖對康熙圖的內容做了大范圍修改,乾隆圖并沒有完全依據康熙圖繪制除新疆以外的中國部分。(4)汪前進: 《乾隆十三排圖定量分析》,曹婉如、鄭錫煌、黃盛璋等編: 《中國古代地圖集(清代)》,文物出版社1997年版,第113—119頁。近年來,韓昭慶及其團隊以二圖中廣西、廣東等地區的圖面內容做比較研究,發現乾隆圖在康熙圖基礎上增補了大量的聚落名稱和山名。(5)韓昭慶、李樂樂: 《康熙〈皇輿全覽圖〉與〈乾隆十三排圖〉中廣西地區測繪內容的比較研究》,《復旦學報(社會科學版)》2019年第4期;李莉婷、韓昭慶: 《康熙〈皇輿全覽圖〉和〈乾隆十三排圖〉中廣東地區圖面內容的比較研究——兼與廣西地區對比》,《歷史地理研究》2021年第1期。

上述研究皆是清廷三大實測輿圖的重要成果,但由于學界發現雍正圖的存在較晚(約20世紀80年代),研究大多繞過雍正圖而直接將康熙圖與乾隆圖進行對比。然而,雍正圖與康熙圖、乾隆圖之間又有何種程度的聯系?乾隆圖中的地名是直接承繼于康熙圖,還是直接承繼于雍正圖?這些問題都待解決。2021年,李振德以雍、乾兩圖的俄羅斯地區圖幅為研究對象,證實兩圖的俄羅斯地區圖幅中自然要素存在繼承關系。他認為,乾隆圖采用了康熙圖的投影類型,但圖內繪制內容卻大量來自雍正圖。(6)李振德: 《清初實測亞洲地圖俄羅斯圖幅投影類型研究》,《中國科技史雜志》2021年第1期。受此啟發,本文將三大圖中東北地區圖幅的地理要素分交通站點、河流水系、村落地名、州縣城名四大類進行對比研究,分析其中的關聯性與差異性,進而探討三大圖之間的承繼關系。

二、 三大圖的版本

目前國內發現的康熙圖主要有6個版本。其中,有故宮博物院圖書館藏康熙五十六年(1717)刻本和康熙六十年(1721)刻本,其關內外地名均用漢字標注,并用黃紙飛簽貼注主要地方名或河源所在。第3種是北京大學館藏彩繪本分省地區圖,全部用漢字標注,包含北京城圖、盛京全圖等18幅。第4種是中國第一歷史檔案館藏彩繪紙本,范圍與康熙五十六年本基本相同,關內地名用漢字注記,關外及邊遠地區用滿文注記。第5種是1929年在沈陽故宮發現的銅版《皇輿全覽圖》,共8排41幀,同樣是關外及邊遠地區用滿文注記,此版本被汪前進等整理收錄在《清廷三大實測全圖集》中。第6種是1943年德國人福克司在輔仁大學影印出版的DerJesuiten-AtlasderKanghsi-Zeit(《康熙時代耶穌會士地圖集》),其中收錄有漢文標注的32頁本《皇輿全覽圖》。(7)韓昭慶: 《康熙皇輿全覽圖空間范圍考》,《歷史地理》第32輯,第289—300頁。

雍正圖則有5種版本,均采用漢字注記關內、滿文注記關外的方法。故宮博物院圖書館藏4種版本,其中2種為雍正年木刻本,1種為雍正年色繪紙本,1種為雍正年繪、乾隆五十三年(1788)簽注本。這4種版本的四至及經緯度注記相同,唯圖幅大小不同,地名數量及名稱也稍有變化。(8)馮寶琳: 《記幾種不同版本的雍正〈皇輿十排全圖〉》,《故宮博物院院刊》1986年第4期。第5種是中國科學院圖書館藏的雍正《十排皇輿全圖》,是由十條長短不齊的橫幅互相銜接而成的一幅完整地圖,這一版本被整理收錄在《清廷三大實測全圖集》中。

乾隆圖的版本,目前只發現采用相同銅版印制的乾隆四十年(1775)初印本和民國二十一年(1932)重印本。乾隆四十年法國傳教士蔣友仁制成104塊銅版印制新圖,藏于內府秘不示人。初印本現僅存兩部,一部在梵蒂岡教廷圖書館,一部在中國國家圖書館。民國二十一年,朱希祖利用原104塊銅版印刷了10套地圖,即為重印本,題名為《乾隆內府輿圖》,目前國家圖書館、故宮博物院、北京大學圖書館和臺北圖書館皆有收藏。(9)朱希祖: 《乾隆內府輿圖序》,汪前進、劉若芳等整理: 《清廷三大實測全圖集》;翁文灝: 《重印乾隆內府輿圖序》,汪前進、劉若芳等整理: 《清廷三大實測全圖集》。《清廷三大實測全圖集》中的《乾隆十三排圖》即以民國二十一年重印本為底圖。

由于其他版本的輿圖利用不便,本文以汪前進、劉若芳整理《清廷三大實測全圖集》中的康熙圖、雍正圖、乾隆圖,以及福克司《康熙時代耶穌會士地圖集》中的《皇輿全覽圖》作為研究對象。為便于區分,下文分別稱兩版康熙圖為“銅版康熙圖”和“福克司版康熙圖”。

三、 四圖中東北地區交通站點的對比

四圖所標示的地名要素中,驛站名占很大比例。銅版康熙圖的驛站有66個,以“giyamun”(10)為方便書寫,本文采用穆麟德轉寫法將圖中滿文轉寫成拉丁字母形式。為通名用滿文標注,與村落名一起混用符號“〇”標識,偶見幾處錯用符號“□”;雍正圖亦有66個,以“giyamun”為通名用滿文標注,并用符號“●”標識;乾隆圖則有65個,以“站”或“驲”為通名用漢文標注,并用符號“×”標識,但該圖有多處站名漏標符號。福克司版康熙圖的驛站稱“驲”“站”或只有專名而無通名,除64個清代驛站外還包含許多廢棄的前代站名,與村落名一起混用符號“〇”標識。

四圖所錄各站點都分屬于盛京西南至山海關站道,奉天經遼陽南至朝鮮站道,奉天至寧古塔站道,吉林西北至白都訥站道,齊齊哈爾東北墨爾根至黑龍江站道,齊齊哈爾西南至白都訥站道。將四圖站點一一比對,雍正圖中標注的東北交通驛站名稱及數量與銅版康熙圖完全相同;而乾隆圖除遺漏了奉天至寧古塔站道中的nisiha giyamun(即尼什哈站)外(11)乾隆、嘉慶兩朝的《大清一統志》都記載:“尼什哈站,即烏拉站,在(吉林)城西十里,又西七十里至蒐登站。”可知乾隆朝并未裁撤尼什哈站,是乾隆圖遺漏了此站。參見乾隆《欽定大清一統志》卷四六《吉林二》,《景印文淵閣四庫全書》第474冊,臺灣商務印書館1986年版,第862頁;嘉慶《重修大清一統志》卷六八《吉林二》,《四部叢刊續編》本,上海商務印書館1934年版,第26頁。,只是將前兩圖中的65個滿語驛站名翻譯成漢字。福克司版康熙圖少了舒蘭站和特穆得黑站。(12)相較其他三圖,福克司版康熙圖少了屬于吉林至白都訥站道的舒蘭站和屬于齊齊哈爾至白都訥站道的特穆得黑站,這兩個站點應與所屬驛路同時建成于康熙二十五年,福克司版康熙圖很可能只是遺漏了二者。參考佟冬主編,叢佩遠著: 《中國東北史》第4卷,吉林文史出版社2006年版,第1423頁。四幅輿圖雖成圖于不同時期,但收錄的驛站名絕大多數相同,這是否意味著康雍乾三朝期間東北的交通站道未曾變動過呢?

事實并非如此。由于古魯站到茂興站之間距離過長,雍正五年(1727),二站之間增設烏蘭諾爾站。(13)乾隆《欽定大清一統志》卷四八《黑龍江》,《景印文淵閣四庫全書》第474冊,第890頁。“烏蘭諾爾”為蒙古語,意為“泛紅的泡子”,因站設在烏蘭諾爾湖旁而得名。因設立時間晚于同站道其他站點,故又稱新站。

此外,雍乾二朝還修建了五條站道,分別是: 雍正十三年(1735)設置的齊齊哈爾經烏蘭諾爾站至呼蘭城站道,乾隆元年建成的齊齊哈爾西至呼倫布雨爾臺站,乾隆二十七年(1762)建成的吉林東北至三姓城站道,以及最遲在乾隆二十四年(1759)已經設置的奉天北至法庫邊門站道和奉天東至興京站道(14)關于奉天北至法庫邊門站道的設置時間,《中國東北史》中認為:“這條驛路(奉天東至興京站道)不見于康熙年間成書的《柳邊紀略》,也不見于乾隆二十五年繪制的‘十三排圖’,而首見于乾隆四十四年繪制的《盛京、吉林、黑龍江標注戰跡輿圖》,因此推定其開辟年代在乾隆二十五年至四十四年之間。”(佟冬主編,叢佩遠著: 《中國東北史》第4卷,第1418頁)如前文所述,《乾隆十三排圖》遺漏了諸多東北站道,因此不能單憑此斷定奉天北至法庫邊門站道開辟于乾隆二十五年以后。查康熙《清會典》、雍正《清會典》的《驛傳》中均無嚴千戶屯、法庫、噶布拉、薩爾滸或穆喜諸站,而乾隆《清會典則例》、嘉慶《清會典事例》及光緒《清會典事例》中均有這幾站的記載,可以判斷它們設于乾隆朝。乾隆朝《清實錄》中又記載,乾隆二十五年二月辛卯“蠲免奉天盛京驛、舊邊、句驪河、白旗堡、二道京小黑山、廣寧、易路、開原、噶布拉村、法庫、東關、寧遠、高橋、小凌河、沙河站、十三山、連山關、嚴千戶屯等十九驛乾隆二十四年旱災額賦,并分別加賑”(《清高宗實錄》卷六七,《清實錄》第16冊,中華書局1985年版,第813頁)。據此可以判定,奉天北至法庫邊門站道和奉天東至興京站道設置時間在乾隆元年至二十四年間。。五條站道最早設于雍正十三年,最晚建成于乾隆二十七年,而在雍正圖和乾隆圖圖面上卻并沒有任何體現。所以,雍正圖和乾隆圖與銅版康熙圖中對于東北地區驛站點記錄的雷同,以及它們對雍、乾二朝新修站點、站道的漏繪,反映出它們與銅版康熙圖有著較強的關聯性。

四、 四圖所繪東北地區河流水系的對比

四圖收錄了東北地區黑龍江、松花江、烏蘇里江、鴨綠江、圖們江、綏芬河、遼河等水系河流名稱近千條,并極為詳細地展現了各水系支流走向及河網分布情況,還標出了眾多河流的河源所在。除采用的標注語言不同外,福克司版康熙圖和銅版康熙圖對河流水系的表示幾乎完全相同。雍正圖和乾隆圖中絕大多數河流名稱及走向與兩版康熙圖相似,但也存在差異。

第一,康熙圖中河流名稱標注錯誤,兩版康熙圖將中俄界碑旁的界河名稱混淆。雍正圖沿襲了界河的錯誤,又因此將康熙圖漏繪的另一條烏倫穆河補充在錯誤位置。乾隆圖則完全沿襲了雍正圖這兩個錯誤(圖1)。

圖1 四圖中格爾必齊河、大格爾必齊河及烏倫穆河對照注: 圖中括號內字或黑色劃線為筆者加注,下同。

格爾必齊河是《中俄尼布楚議界條約》中規定的界河之一。有研究指出,康熙圖誤將格爾必齊河和大格爾必齊河的位置對調,而這一錯誤被后來的雍正圖、乾隆圖等延續,導致后世學界對《尼布楚條約》中界河位置產生爭論。(15)楊麗婷、侯楊方: 《名與實: 格爾必齊河位置之爭的起源》,《清史研究》2015年第3期。從圖1可見,兩版康熙圖錯誤地將界碑旁河流標注為amba gerbici bira(或昂巴哥里比其河,即大格爾必齊河),而又將其東真正的amba gerbici bira標注為gerbici bira(或哥里比其河,即格爾必齊河)。

值得指出的是,雍正圖在因襲康熙圖將格爾必齊河東移的錯誤以后,又在其繪示的格爾必齊河(實際上的安巴格爾必齊河)以西加了一條“corna sere uruma bira”。滿語sere意為“云、稱、說是”(16)[日] 羽田亨: 《滿和詞典》,東京國書刊行會,1972年版,第367頁。,“corna sere uruma bira”可譯為“綽爾納河”,又稱“烏倫穆河”。《尼布楚條約》提到,烏倫穆河又稱綽爾納河,是格爾必齊河旁的一條河流。(17)《中俄邊界條約集》,商務印書館1973年版,第1頁。或許雍正圖的制圖者注意到了這條被《尼布楚條約》提及卻被康熙圖遺漏的河流,于是在其所標的格爾必齊必拉(實際上的大格爾必齊河)以西添加了一條烏倫穆河,標為“corna sere uruma bira”。既然烏倫穆河是界河旁的河流,則雍正圖在錯標格爾必齊河的情況下,又標錯了烏倫穆河的位置。

乾隆圖繼承了雍正圖中amba gerbici bira,gerbici bira和corna sere uruma bira三條河流的錯誤位置,只是將界碑旁河流標注的“amba gerbici bira”音譯為“安巴格爾必齊必拉”,將“corna sere uruma bira”音譯為“綽爾納色勒烏魯穆必拉”,將“gerbici bira”音譯為“格爾必齊必拉”。

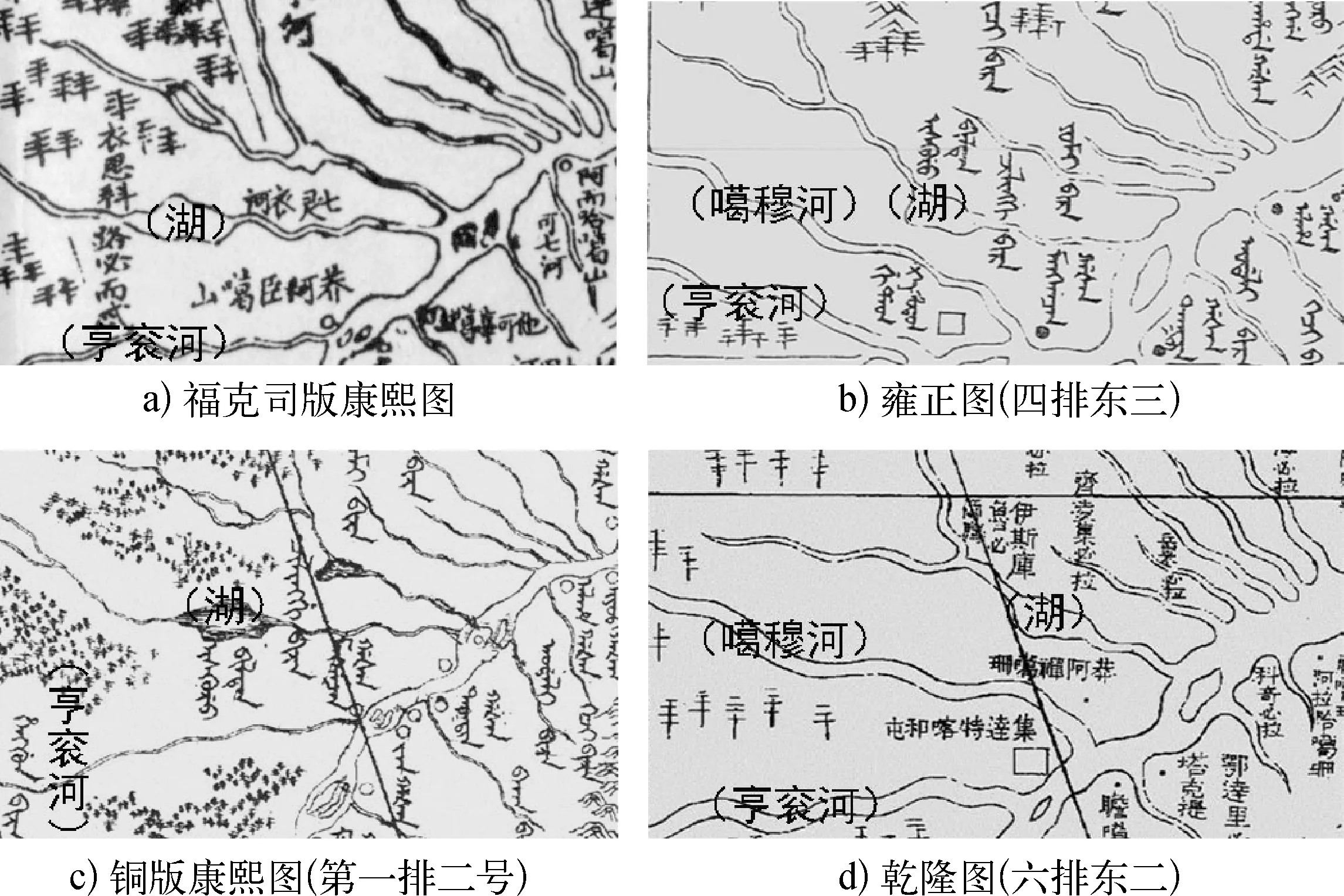

第二,雍正圖和乾隆圖在黑龍江下游增加了一條大型支流“噶穆必拉”。圖2為亨袞河(henggun bira)和衣斯科洛必爾忒湖(iskuru bilten)相關圖幅的對照。與兩版康熙圖相比較,雍正圖的henggun bira以北、iskuru bilten以南多了一條大河g’e mu bira(音噶穆必拉);乾隆圖中對應的亨袞必拉以北、伊斯庫魯必爾騰(即iskuru bilten的音譯)以南也多出一條噶穆河。

圖2 四圖中亨袞河、噶穆河對照

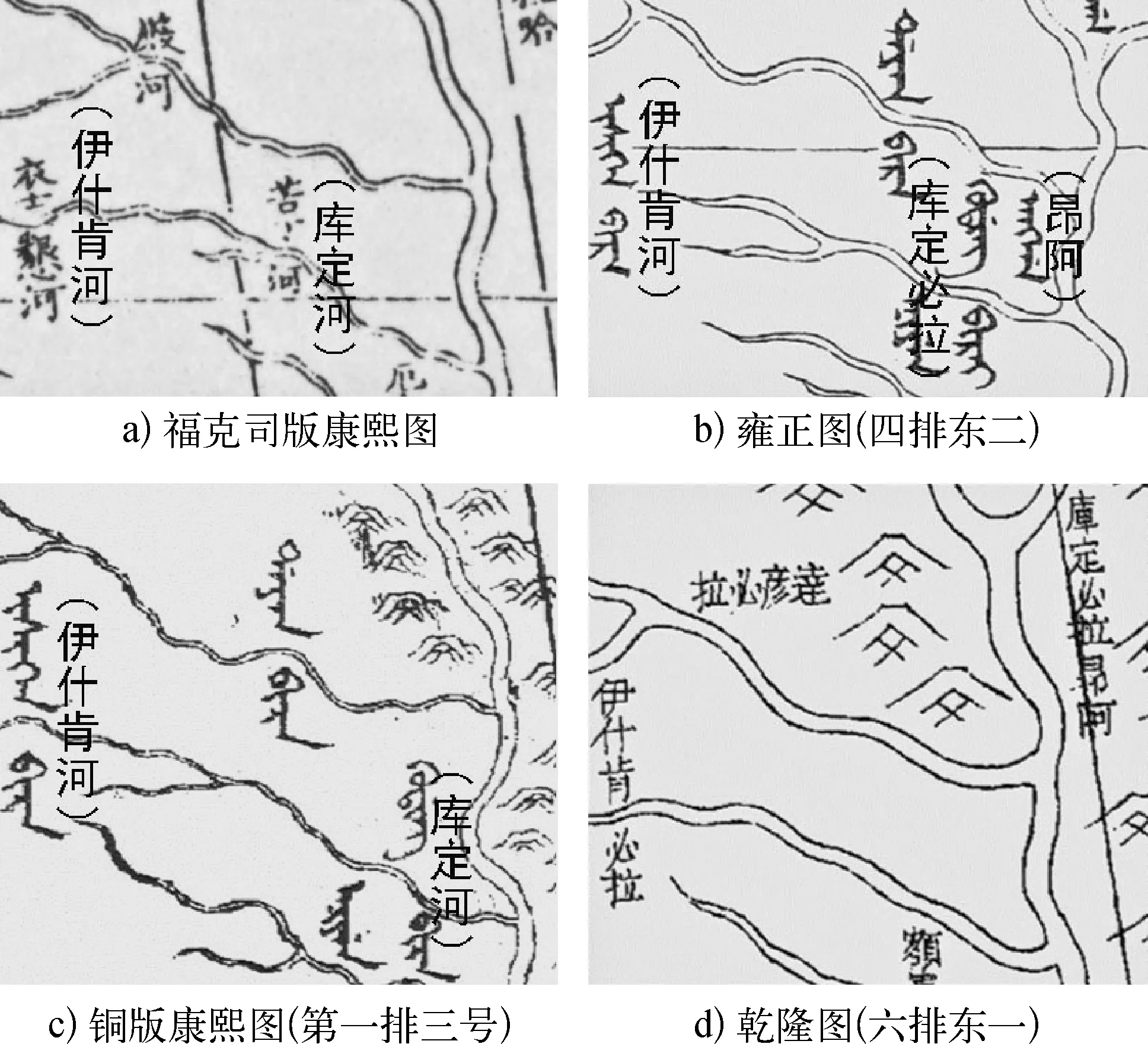

圖3 四圖中伊什肯河、庫定河對照

第三,四圖對黑龍江上游支流庫定必拉名稱標注上有差異。圖3兩版康熙圖中繪有伊什肯河(isiken bira)和庫定河(kuding bira)的圖幅;雍正圖中對應的河流旁注記為kuding birai angga(滿語angga意為河口,音譯為昂阿);乾隆圖中對應的河流旁注記是“庫定必拉昂阿”,為雍正圖中kuding birai angga的音譯。同時,乾隆圖又將“庫定必拉昂阿”向北偏移,錯誤地標在了達彥河口。

第四,四圖中烏蘇里江下游第一條支流有差異。圖4對比了四圖的烏蘇里江下游及江口部分。可以看到,兩版康熙圖中烏蘇里江下游第一條支流為沁河(kin bira)。而在雍正圖中,kin bira為下游近江口第二條支流,其近江口第一條支流是一條無名河流。乾隆圖中對烏蘇里江下游支流的繪示與雍正圖類似。

圖4 四圖中烏蘇里下游及江口部分對照

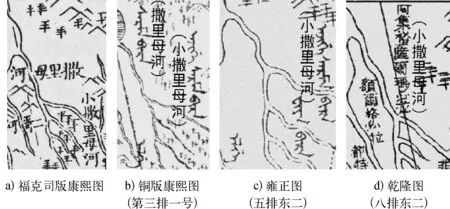

第五,興凱湖水源之一sarma bira的標注有差異。圖5為四圖興凱湖最東側的支流對照。兩版康熙圖都標有撒里母河(sarma bira),及其上源小撒里母河(ajige sarma bira)。雍正圖和乾隆圖則未標注撒里母河而只標記了小撒里母河(阿集格薩爾瑪必拉)。

圖5 四圖中興凱湖部分支流對照

第六,綏芬河下游一條支流的標注有不同。如圖6所示,綏芬河下游支流庫塔福必拉(kūtafu bira)和安巴雅哈必拉(amba yaha bira)之間有一條河流。雍正圖中標注為mukca bira,乾隆圖中標注為穆克察必拉,而兩版康熙圖在對應的位置上未標注河流名。

圖6 四圖中綏芬河下游部分支流對照

第七,四圖上圖們江江名標注有異。如圖7所示,在兩版康熙圖中,圖們江下游未標注江名,而雍正圖和乾隆圖上圖們江下游都標注了江名(雍正圖為“tumen giang”,乾隆圖為“圖門江”)。

圖7 四圖中圖們江下游部分對照

通過以上比較可以發現,在東北地區河流水系方面,兩版康熙圖繪示相同。而雍正圖有少部分異于兩版康熙圖情況,這些差異幾乎都被乾隆圖所繼承,且乾隆圖不存在同于康熙圖而異于雍正圖的情況。

不過,乾隆圖對東北地區河流的繪示與雍正圖并非完全相同。例如,乾隆圖八排東二中,在圖們江支流噶哈里必拉的上游支流富爾哈必拉(fulha bira)以北有一條薩奇庫必拉,這是康熙圖第三排一號和雍正圖五排東二中都沒有出現的。其北噶哈里色欽(gahari sekiyen)西北有一條小支流舒爾哈必拉,雍正圖標為?urha bira,乾隆圖畫出該河流但未標河名。

五、 四圖所繪東北地區村落地名的對比

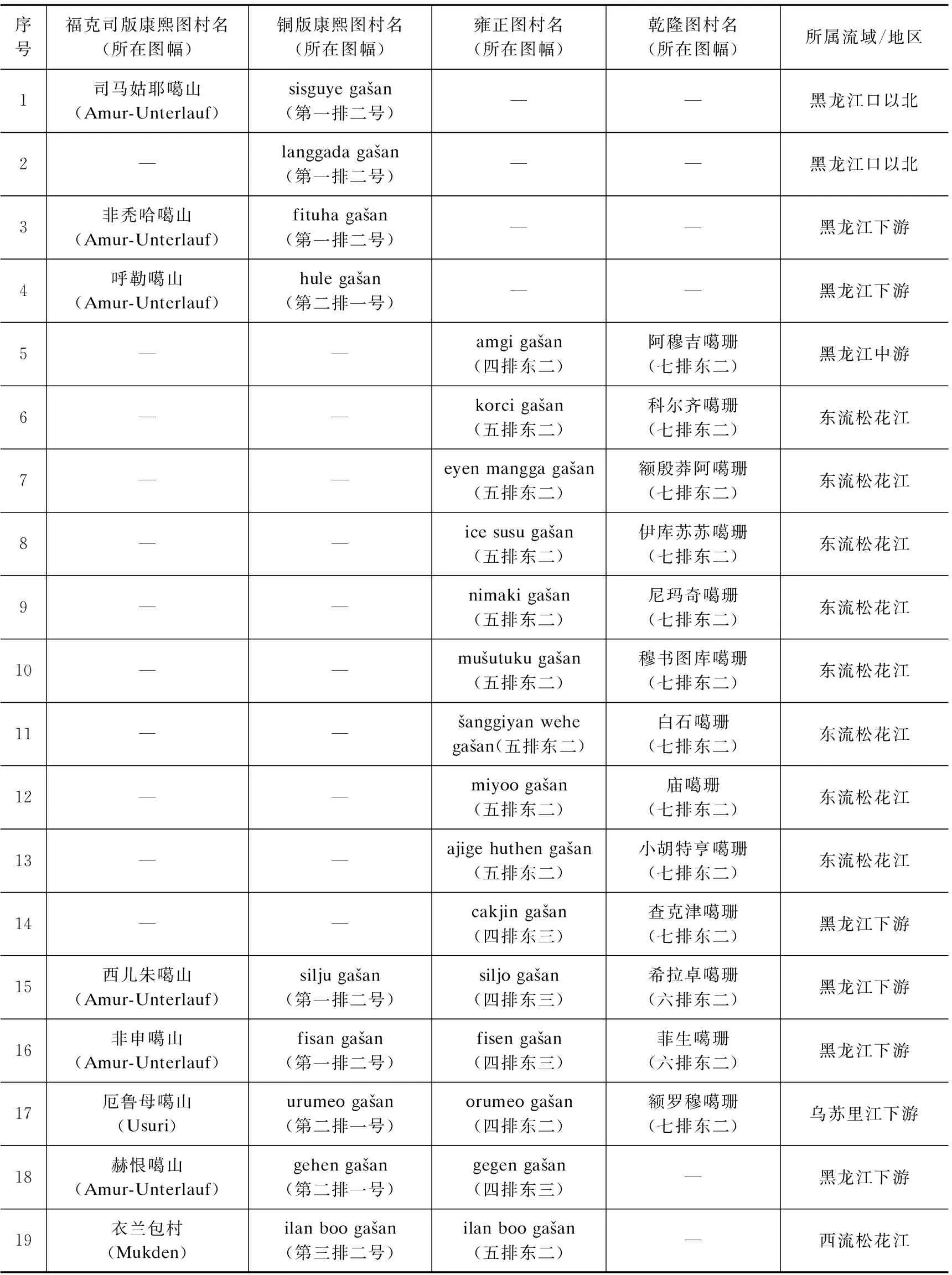

四圖各收錄了東北地區村落地名有190—200個,主要分布于黑龍江中下游、烏蘇里江下游、松花江中下游、牡丹江下游、遼河上游及奉天沿海地區。其中,銅版康熙圖和雍正圖以ga?an或susu為通名,乾隆圖中音譯為噶珊或蘇蘇,福克司版康熙圖則有村、店、噶山、蘇蘇等多種通名。四圖東北地區的村莊地名大部分可以匹配一致,小部分有所差異,而福克司版康熙圖與其他三圖的差異最多(表1)。

表1 四圖中村名差異對照

續表

續表

如表1所示,福克司版康熙圖和乾隆圖雖然都用漢文標注村名,但同一村落所用漢字譯名完全不同。將福克司版康熙圖與銅版康熙圖對比,前者有4個后者沒有的地名,后者有19個前者沒有的地名;將福克司版康熙圖與雍正圖對比,前者有7個后者沒有的地名,后者有28個前者沒有的地名;將福克司版康熙圖與乾隆圖對比,前者有11個后者沒有的地名,后者有26個前者沒有的地名。將銅版康熙圖與雍正圖對比,前者只有4個后者沒有的地名,后者只有10個前者沒有的地名。這表明在村落名稱方面,福克司版康熙圖與銅版康熙圖、雍正圖及乾隆圖間的差異性較大,而銅版康熙圖與雍正圖有較強的關聯性。

將乾隆圖與銅版康熙圖、雍正圖相比較。表1中第1—4行是銅版康熙圖有而雍正圖、乾隆圖沒有的村名;第5—14行是銅版康熙圖沒有而雍、乾兩圖都有的村名。在銅版康熙圖與雍正圖的這14個差異中,乾隆圖都和雍正圖保持了一致。第15—17行是三圖都有的村名,只是銅版康熙圖與雍正圖的地名拼寫稍有差異: 銅版康熙圖中的silju ga?an在雍正圖中寫作siljo ga?an;銅版康熙圖中的fisan ga?an在雍正圖中寫作fisen ga?an。這種差異可能源自雍正圖的其他參照資料,也有可能是雍正圖對銅版康熙圖的抄誤所致。滿文拼寫中,o與u相似,只比u少右邊一點;與聲母結合的e與a相似,只比a多右邊一點;g與h相似,只把h右邊的點變成了小圈。這些字母極易混淆,發音卻有不同。而乾隆圖中對應的村名發音與雍正圖更為相似,如希拉卓噶珊音近雍正圖的siljo ga?an而非銅版康熙圖的silju ga?an,菲生噶珊音近fisen ga?an而非fisan ga?an。此外,并未發現銅版康熙圖與乾隆圖中都有、雍正圖中沒有的東北村名。

從以上對比可以發現,在東北村落地名方面,乾隆圖與雍正圖之間的相關性遠大于其與兩版康熙圖的相關性。當然,乾隆圖與雍正圖中的村落地名也存在微小差異: 表1中存在7個雍正圖有而乾隆圖沒有的村名,存在2個乾隆圖有而雍正圖沒有的村名。

六、 四圖對府、州、縣治所標注的對比

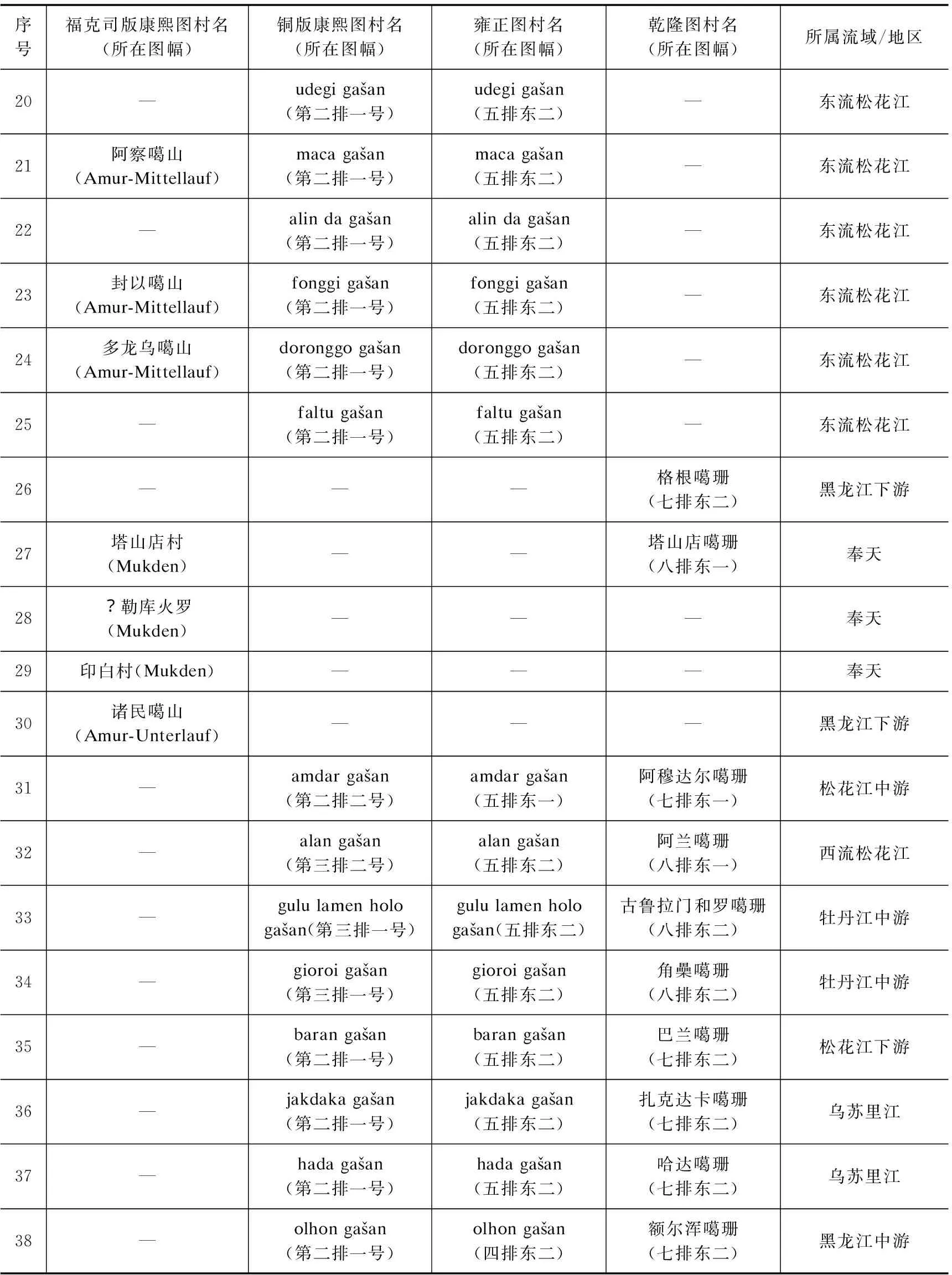

隨著境內民人的增多,順治十年(1653)起,清廷在東北陸續設立府、州、縣,實行旗民分治。從順治到乾隆四朝,東北州、縣的變動較為頻繁: 順治十年,設遼陽府,領遼陽、海城二縣;順治十四年,廢遼陽府,置奉天府,治盛京城,領遼陽、海城二縣。康熙元年(1662),置錦縣。康熙三年置承德、開原、鐵嶺、蓋平4縣,升遼陽縣為州;置廣寧府,屬奉天府尹,并置寧遠州、廣寧縣來屬,治錦縣;同年十二月,廣寧府改為錦州府。雍正五年置復州廳;雍正十一年(1733)復州廳改為復州,屬奉天府,并置寧海縣、義州,屬錦州府。乾隆元年(1736),長寧縣裁入永吉州;乾隆十二年罷永吉州。(18)參考周振鶴主編,傅林祥、林涓、任玉雪著: 《中國行政區劃通史·清代卷》,復旦大學出版社2013年版,第131—132頁。各圖對上述府、州、縣城的注記名稱見表2。

表2 四圖所標州、縣城名稱對照

續表

銅版康熙圖和雍正圖沒有將府、州、縣納入地圖標注的要素中,其治所在注記上沒有與一般的城相區分,都采用相同的通名(hoton)和相同的標識(符號“□”)。如鐵嶺縣被標注為“tiyeling hoton”(鐵嶺城)。而乾隆圖和福克司版康熙圖雖然都對東北地方府、州、縣治所進行了標注,但它們所用標識符號及注記原則都有許多差異。

一是福克司版康熙圖中的一般城和村落則都用圓圈符“〇”標注,而府、州、縣統一用符號“□”區分。乾隆圖更細致地區分了州、縣治所: 府治用方框符表示,如奉天府旁附方框符“□”;縣治用圓圈符表示,如廣寧縣旁附圓圈符“〇”;州治用菱形表示,如義州旁附菱形符號“◇”。

二是將表2中福克司版康熙圖和乾隆圖所錄府、州、縣情況相對比,可發現二圖對注記名稱的選取也存在較大差異。福克司版康熙圖標注了大部分其測繪時期存在的府、州、縣,但未標注奉天府和錦縣,而只標注了盛京和錦州府。其原因可能是盛京、奉天府和承德縣同治于盛京城,錦州府和錦縣同治于錦州城,福克司版康熙圖只選取了最高一級政區的名稱標注。而乾隆圖則將盛京、奉天府、承德縣、錦州府和錦縣都納入了注記。此外,乾隆圖不僅標注了其測繪時期存在的府、州、縣,還包括了此前設置過但業已裁撤的州、縣,如乾隆元年裁撤的長寧縣和乾隆十二年(1747)裁撤的永吉州。并且,乾隆圖還同時標注了從未共存于同一時期的太寧縣(雍正七年廢)和寧海縣、復州、義州(雍正十一年設)。這些信息可能說明,乾隆圖中標注的州、縣并不反映制圖時期或其他某一時期的州、縣情況。因此,雖然乾隆圖和福克司版康熙圖都對東北地方府、州、縣治所進行了注記,但二圖在這方面并無多大關聯。

七、 結 論

就東北地區整體而言,雍正圖、乾隆圖與兩版康熙圖的關系十分密切,并且二者與銅版康熙圖的相關性大于與福克司版康熙圖的相關性。在驛路交通方面,雍正圖中的站點名稱、數量與銅版康熙圖高度一致;乾隆圖雖然與二圖的注記文字不同,但站道數量和站點名稱可以一一對應(只是遺漏了尼什哈站)。雖然雍正、乾隆二朝比康熙朝增加了5條新驛道,但它們并沒有在雍正圖和乾隆圖中得到體現。在河流水系方面,雍正圖所錄絕大部分河流名稱、河流走向等與康熙圖一致,雍正圖甚至沿襲了兩版康熙圖對當時中俄界河名稱標注的錯誤。在東北村落地名方面,四圖各收錄了近200個村莊名稱,大部分村名可以一一對應。

雖然雍正圖與銅版康熙圖在東北地區的圖面內容高度一致,但二者仍存在部分差異。且乾隆圖不存在同于康熙圖而異于雍正圖的情況。雍正圖增加了少數康熙圖中所沒有的河流,并且在部分河流的河名標注、河流走向等細節上有所差異。在這些差異方面,乾隆圖總是與雍正圖保持一致。對于雍正圖中在拼寫上異于銅版康熙圖的村名,乾隆圖注記的漢名譯音與雍正圖更相近。并且,乾隆圖中不存在康熙圖中有而雍正圖中沒有的村名和河流名。因此,可以判定乾隆圖的圖面內容主要參考了雍正圖。然而,乾隆圖對東北地區的繪示與雍正圖亦非完全相同。與雍正圖相比,乾隆圖增加了少量河流名和村名,也缺失了若干地名,甚至還單獨采用新的符號系統和通名注記府、州、縣城。從這點可以看出,乾隆圖的東北地區部分也并非對前圖的簡單沿襲。

沉痛悼念鈕仲勛先生

著名歷史地理學家、原《歷史地理》副主編、中國科學院地理研究所(現名地理科學與資源研究所)鈕仲勛先生,因病于2022年5月16日逝世,享年94歲。鈕仲勛,別名鈕先鏜,1928年12月生,江西九江人。1953年本科畢業于復旦大學歷史學系,1962年研究生畢業于中國科學院地理研究所歷史地理專業,后留所歷任助理研究員、副研究員、研究員。曾任中國地理學會歷史地理專業委員會副主任、中國科技史學會理事及地學史專業委員會副主任、中國水利學會水利史研究會委員、《歷史地理》副主編等職。鈕仲勛先生長期從事歷史地理、地理學史、水利史等研究,著有《我國古代對中亞的地理考察和認識》《地理學史研究》《黃河變遷與水利開發》等。鈕仲勛先生作為新中國培養的第一批歷史地理學研究生,是繼譚其驤、侯仁之、史念海三位中國歷史地理學開創者之后,我國第二代歷史地理學人中的翹楚,為中國歷史地理學的發展作出了突出貢獻。我們深切懷念鈕仲勛先生!

《歷史地理研究》編輯委員會

中國地理學會歷史地理專業委員