科普短視頻內容生產與傳播策略探析

吳婷

摘要:近年來,媒體融合發展進程中科學傳播迎來了新圖景,科普短視頻成為科學傳播重要的形式之一,進一步提高了科學傳播的影響力。文章以嗶哩嗶哩2021年度“百大UP主”—“畫渣花小烙”為研究對象,選取該自媒體賬號在B站播放排行前30名的視頻,采用內容分析法,對其視頻內容生產和傳播策略進行分析,旨在探析成功泛科普類短視頻生產者的核心競爭力所在,旨在為科普創作發展提供思路。研究發現,在內容生產方面,其注重對日常生活中的科學知識進行挖掘,內容創作的融合性強,解讀語言與傳統科普有很大反差,是科普界的一股“萌系風”;在傳播方式上,其注重多平臺矩陣的聯動發力,積極與受眾建立分享互動機制,并塑造人格IP,增強受眾情感認同。

關鍵詞:科普短視頻;內容生產;科學傳播;傳播策略;“畫渣花小烙”

中圖分類號:G206 文獻標志碼:A 文章編號:1674-8883(2022)16-0084-03

近年來,科學理論研究及輸出成果均取得了史無前例的發展,與之相適應的是,人類從未像現在這樣高度依賴科學技術,大眾對先進科技知識的需求越發迫切,科學傳播的價值與意義越發明顯。科學傳播具體是指“科技知識信息通過跨越時空的擴散而使不同個體間實現知識共享的過程”[1]。它是推動科技知識社會化的重要手段之一,對完善國家創新體系建設、推動社會全面發展具有重要作用。

隨著互聯網技術的提升,傳統科普“自上而下命令、教導”的模式被打破,科學傳播迎來了新機遇。短視頻這一新型媒介形式漸漸與科學傳播走到了一起,其憑借內容充實、趣味性強、表達通俗、易獲得性強等特性,成為當下科學傳播的有效方式之一。對代表性科普短視頻的內容生產和傳播策略進行探析,有利于了解當下科學傳播的內部邏輯,作用于科學內容的高效高質量傳播。

“畫渣花小烙”是2019年成立的泛科普類視頻賬號,它制作的內容既有趣又嚴謹,深受粉絲喜愛,是嗶哩嗶哩(后文簡稱“B站”)知識區具有代表性的UP主之一,在B站、微博等平臺均有數百萬粉絲。文章將其作為研究案例進行分析,旨在探究科普短視頻在互聯網背景下的內容生產和傳播策略的成功經驗。

一、“畫渣花小烙”的內容生產策略分析

(一)選題取材的日常性

貼合社會熱點、公共生活的專業科普,是科普類短視頻的首選議題。筆者對“畫渣花小烙”B站賬號推送視頻進行綜合觀察與評估,發現其在科普短視頻議題選擇上分類較清晰,主要劃分為一個神奇的身體、一群懵逼的動物、一伙聰明的古人、一堆可愛的植物、一些沒用的知識五大類。在已發布的187個視頻中,人類醫療健康類視頻共49個(26.2%),自然動植物類視頻共56個(29.9%),生活百科類視頻共68個(36.4%),可見貼合社會公共生活的選題是其作品的首選議題,具有明顯的日常性。

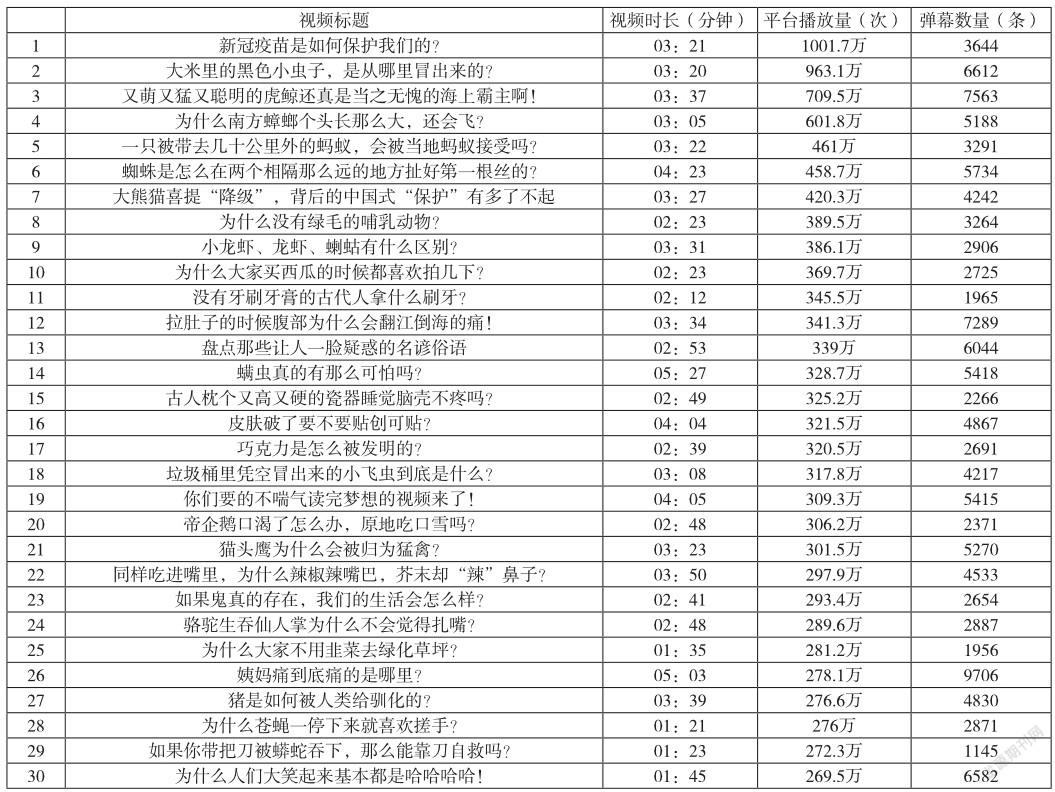

在重點研究的30個視頻中,播放量排名第一的《新冠疫苗是如何保護我們的?》,緊密貼合社會熱點話題,吸引了人們的注意力,從不同的角度解讀和科普了相關知識。此外《大米里的黑色小蟲子,是從哪里冒出來的?》《為什么大家買西瓜的時候都喜歡拍幾下?》等視頻都與人們的生活息息相關,越是常見的內容越容易被忽略,UP主對這些內容進行專業科學的解讀,不僅能夠吸引更廣泛的用戶群體,還能夠極大提升科普效率(見下頁表)。

(二)內容創作的融合性

科普短視頻直接呈現給受眾內容,因此視頻生產者往往會在內容創作生產上投入更多精力。對該賬號選取視頻內容進行分析發現,其作品最明顯的特點就是內容創作的融合性強,UP主對知識進行可視化表達時,將視覺符號與科普內容融合,藝術作品與科學傳播結合。科普知識的傳播自帶一定的說教性,這種多元化的融合可以很好地避免將科學傳播變成枯燥灌輸,更有利于體現賬號的獨特性。從20世紀80年代開始,中國漫畫家就開始從事科普漫畫的創作。以繆印堂、丁聰等著名畫家為首的藝術家們在中國美術館舉辦了“別了,迷信愚昧”的畫展。從那時開始到90年代末,科普漫畫在視覺傳播方面產生了重要的影響[2]。“畫渣花小烙”將手繪漫畫與視頻短片融合,加以生動可愛的配音、藝術性的劇情設計和角色設計,將日常生活中的科學知識通過視覺符號的呈現娓娓道來,具有良好的傳播效果。

例如,在《新冠疫苗是如何保護我們的?》中,作者將細胞、新冠病毒擬人化,將免疫系統運作的過程和滅活疫苗重組蛋白疫苗等不同疫苗發揮作用的過程生動地展現出來,融合可視化動畫畫面和富有親和力的配音,解釋了疫苗起作用的原理,整個科普過程輕松又有趣。

(三)解讀語言的反差性

如今的科普不僅是傳統的宣傳和教育,更像是一種交流和對話,面對新時期的青年,傳統科學傳播的解讀語言已經無法提供足夠的滿足感和獲得感,所以科普短視頻的創作者要學習新的敘述方式。“畫渣花小烙”之所以能夠吸引大量粉絲,其獨特的敘述是成功的關鍵,其視頻的解讀語言極富反差性,與傳統科普理性、嚴肅、規范的風格大相徑庭。

“畫渣花小烙”在解讀過程中加入了動漫風格的畫面、幽默萌系的解說詞、可愛的音效等元素,寓教于樂,趣味性強、偏娛樂化的解讀增強了科學傳播的吸引力。例如,在《螨蟲真的有那么可怕嗎?》中,介紹螨蟲的解說詞幽默可愛,“螨蟲屬于節肢動物門,蛛形綱。沒錯,它們和蜘蛛同屬一個綱。啊啊啊!蜘蛛!啊啊啊這么大只的螨蟲”,配合上蜘蛛和放大版螨蟲面面相覷的漫畫,令人忍俊不禁。在視頻中將被介紹的事物擬人化是其常用的解讀方式,如在《皮膚破了要不要貼創可貼?》中,作者將土豆、兔子、雞蛋等事物擬人化,演示創可貼的錯誤使用方式,生動的漫畫和夸張的配音有很濃郁的喜劇色彩。這種與嚴肅科普有著極大反差性的解讀語言,不僅消解了科普與日常生活的距離感,也能讓受眾更加容易地理解抽象知識。