構建黨組織領導的“三治融合”的鄉村治理體系

■ 張春曉

一、問題的提出

實施“治理有效”的鄉村治理不僅是十九大鄉村振興戰略強調的重要一環,也是實現農業農村現代化、推進構建國家治理現代化格局的根本基礎和重要手段。受新時代鄉村變革轉型的影響,原有傳統的簡單粗放的單一治理模式,已經無法適應現實農村多元化、復雜化、差異化的治理結構,鄉村治理的理念、范圍、主體、方式等都需要進一步創新、調整和完善。創新鄉村治理體制機制,構建黨組織領導的“三治融合”鄉村治理體系,從多方面多層次的治理維度去實現鄉村治理的現代化。三治結合的治理體系是我國立足國情現狀,從現實農村內部治理結構出發,在實現全面依法治國的引導下,結合利用中華民族傳統治理資源,進行的新的治理創新性實踐。研究“三治融合”如何有效運行具有重要的現實意義。筆者以長春市雙陽區探索出的“1+3+X”治理模式為案例研究,立足于多元主體協作治理的視角,探索在這一治理模式下的“三治融合”鄉村治理邏輯建設。

二、“1+3+X” 治理模式

(一)雙陽區“1+3+X”治理模式提出的背景

長春市雙陽區是自然資源豐富、發展空間和發展潛力較大的新城區,獲評全國休閑農業與鄉村旅游示范縣、全國農村創業創新典型縣、全國農村一二三產業融合發展先導區創建單位、全國平安建設先進區。

近年來,雙陽區農村經濟社會實現了快速發展,隨著農村經濟社會結構、農民思想價值觀念發生深刻變化,雙陽區鄉村治理面臨著新的挑戰,具體表現為農村基層存在“六難、六盼”。“六難”,即群眾難組織、自治難深入、事業難推進、素質難提高、活動難開展、工作難落實;“六盼”,即盼身邊建立黨支部、盼發家致富有門路、盼村民自治有深入、盼公益事業有投入、盼文體活動有服務、盼精神文明抓到戶。基于這樣的現實背景,雙陽區秉持協商民主、多元共治的治理理念,以善于創新的精神、敢于改革的勇氣,結合屯組實際,形成了“1+3+X”的治理格局。2020 年11 月,筆者跟隨專業調研團隊對雙陽區的“1+3+X”基層治理模式進行了探析。

(二)雙陽區“1+3+X”治理模式提出的理論依據

創新鄉村治理體制機制,構建黨組織領導的“三治”結合鄉村治理體系,要求從多方面多層次治理維度去實現鄉村治理的現代化,需要各主體之間協同治理。協同治理揉合了協同學與鄉村治理理論兩者的概念,它通過治理中不同主體之間的相互合作配合,將參與在同一治理結構中的多元治理主體有效粘合在一起,形成彼此之間相互嵌合、共同行動、相互依賴、相互彌補、風險共擔的治理格局,通過制定共同的規則生成規范的治理秩序。另外協同治理并不是由于其他治理主體的參與,而弱化政府的作用,政府仍然是“元治理”的角色,要在治理中充分體現政府黨建的引領和決策功能。

“三治融合”治理機制是在實行多元共治協同化治理的過程中,嘗試將自治的民主性群眾性理念、法治的制度性規則性理念、德治的心源性公民性理念進行有機結合、融會貫通,實現治理體系的現代化。在“三治融合”治理的互動過程中,自治、德治、法治三者并非完全都是同一個治理主體,因此探索三治融合治理的有效實施,必須需要參與三方面治理的多元主體之間相互協作配合。鄉村治理工作是一項系統工程,需要調動全社會的積極性。雙陽區的“1+3+X”治理模式突出“三治融合”“黨建引領”與“多元共建”,充分借鑒社區治理黨建式引領、參與式互動、共享式營造的經驗做法,以“共商共信、共建共享”為原則,切實為鄉村善治凝聚強大合力。

(三)雙陽區“1+3+X”治理模式的基本內涵

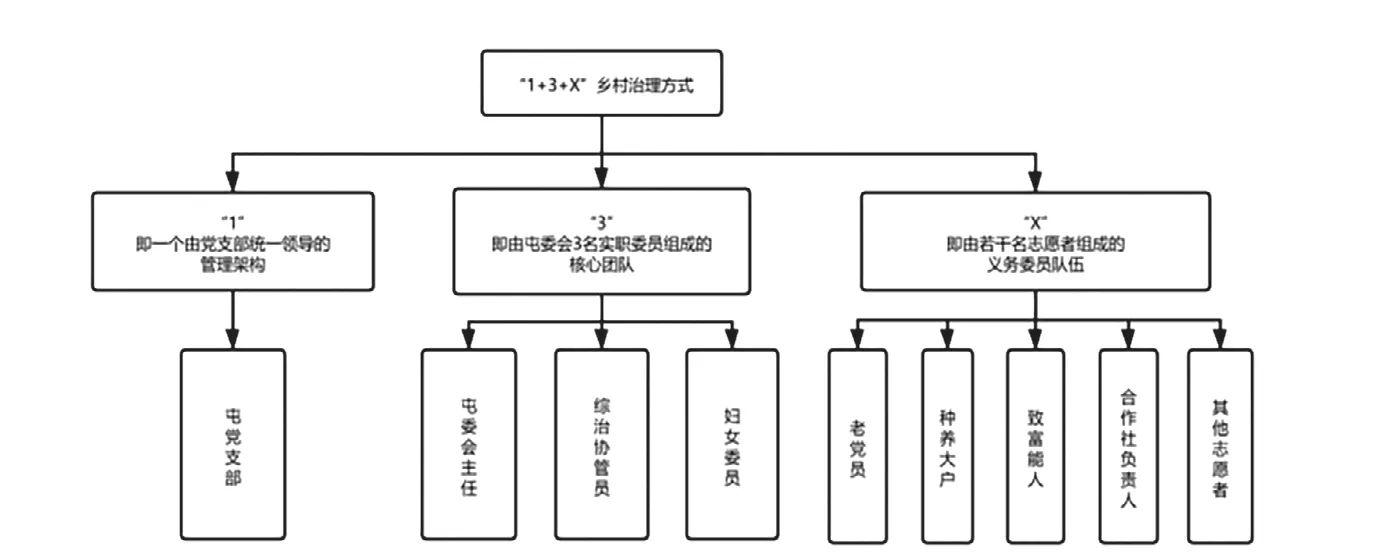

雙陽區創新建立的“1+3+X”治理模式的核心內容如圖1 所示,其中“1”,即一個由黨支部統一領導的管理架構,開展屯(組)黨建和屯務工作;“3”,即由屯委會主任、綜治協管員、婦女委員3 名實職委員組成的核心團隊,負責管理本屯(組)各項事務;“X”,即由若干名熱心公益事業、有威望的老黨員、種養大戶、致富能人、合作社負責人等志愿者組成的義務委員隊伍,參與各項屯組工作。這其中,“1”的關鍵是“重心下移”,支部建在屯上,把基層組織建設的著力點從“村”延伸到“屯”,在基層豎起黨的旗幟,筑牢執政根基;“3”的關鍵是“橫向發力”,在屯一級黨支部的引領下,打破三支隊伍各自為戰的條塊分割,實現工作資源的整合共享;“X”的關鍵是“凝聚合力”,最大限度發揮基層義務委員的作用,匯聚團結一心、服務群眾的工作“正能量”。

圖1 雙陽區“1+3+X”鄉村治理模式核心內容

目前,全區134 個村、1286 個屯組共組建屯黨支部883 個、屯委會1241 個,覆蓋率達96.5%。雙陽區實施的“1+3+X”基層治理模式,與黨的十九大提出的“健全自治、法治、德治相結合的鄉村治理體系”要求方向一致、高度契合,雙陽治理結構中的X 更是體現出協作共建、合作公共治理的理念。

三、雙陽區“1+3+X”治理模式的實踐成效

(一)“1+3+X”治理模式的內在邏輯關系

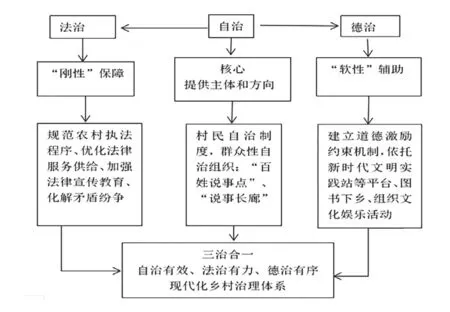

雙陽區實施的“1+3+X”基層治理模式中的3 代表自治、德治、法治三者治理主體,治理模式關系如圖2 所示。

圖2 “1+3+X”治理模式的內在邏輯關系

(一)自治

雙陽區堅持以民為本,“協商性”參與決策,形成村民自治的良好格局。建立了社區“網格化”管理模式,居民參與社區建設的主動性、積極性明顯增強。屯黨支部堅持“自己的事自己辦”的自治原則,倡導公開、民主,堅持“四議兩公開”原則,在謀事、干事、成事上充分發揮能動作用。從基礎設施、公共服務、低保五保等農民群眾最急需解決和關心關注的問題入手,在屯組建立了重大事項“三評議、三公開”工作制度。同時,“1+3+X”成員為各自屯組制定《屯規民約》,讓村民用自己制定的制度管理自己。

(二)法治

雙陽區堅持以法為基,“零距離”化解矛盾,營造了和諧穩定的社會氛圍。“1+3+X”治理模式使得管理的層面下沉,用自己人管自己人,發揮了“1+3+X”成員在屯內威望高,以及人熟、地熟、情況熟的優勢,去化解鄰里矛盾和屯內糾紛。做到了“小事不出屯、大事不出村,情況能穩控、矛盾不上交”。充分發揮屯黨支部橋梁紐帶作用,積極聯系法律宣傳志愿服務隊,為屯組群眾提供法律援助等服務。截至今日,全區“1+3+X”成員共組織排查問題1200余人次,排查各類隱患1600余個,幫助群眾解決問題1800余個,信訪積案得到化解、信訪總量明顯下降。同時,深入推進平安雙陽、法治雙陽建設,“一村一輔警一法律顧問”實現全覆蓋。

(三)德治

雙陽區堅持以德為先,“寬領域”開展活動,樹立了民風淳樸的文明新風。按照“引導有方向、評判有標準、學習有榜樣”的要求,在“1+3+X”成員的具體指導下,深入開展了“最美屯官、致富能手、好媳婦、文明戶”等評比活動以道德評議和社會輿論的力量推動社會主義核心價值觀落細落實。著眼滿足群眾多元化生活需求,積極組織開展形式多樣、內容廣泛的群眾性文體活動,圍繞“科技、文化、衛生”三下鄉,加強村民思想觀念建設,深入推進移風易俗工作。宣傳黨和政府的好政策、宣傳法律法規、科技知識,教育廣大群眾抵制封建迷信,遠離黃賭毒等違法行為。

四、實踐中“三治融合”治理體系建設面臨的問題

(一)村民自治需要完善,“自治行政化”

村民自治制度雖有國家強力推動保障,但近些年來村民自治的發展已觸碰到“天花板”,其中最大的治理瓶頸便是自治受行政化干預。基層政府把對于群眾自治組織的政策上的“指導”“支持”變為實際上的“領導”,干預本應由自治組織管理的公共領域,異化為村干部自治。容易造成干群關系僵化,激發干群矛盾。大多村級自治組織缺乏完善的規章制度和辦事章程,阻礙自治能力的發揮。

(二)法治建設相對滯后,“法治無力化”

受農村教育資源有限性的影響,目前村莊的法治建設相對落后呈現出治理短板,自治主體法律知識水平有限,給基層法治建設進程帶來阻礙。村民法律意識薄弱,不了解法律是維護自身合法權益的有力保障。村干部在處理矛盾糾紛時多以道德標準判斷,行為處事顧及人情關系。

(三)德治結構面臨挑戰,“德治空虛化”

中國鄉村傳統鄉土社會建立的道德體系分崩離析,鄉村世態炎涼出現“人情異化”“道德異位”現象。由于鄉村青壯年大量流失,新生優秀時代文化無人向內輸入與弘揚。凝結有社會主義核心價值觀的現代鄉土社會文化道德體系未組建完全,出現了鄉土文化斷層、文化代際傳承中斷現象,當前鄉土社會的德治出現明顯的空虛化。

五、對于構建“三治融合”治理體系的建議與對策

(一)夯實自治基礎,賦予鄉村主體自治空間

加強村民自治平臺的建設。村民自治最有效的治理方式,是通過相關的群眾自治性平臺將村民集中起來參與處理村莊的公共事務。將農村的現有精英力量進行有效整合,實現村民自己的事自己議、自己的事自己做的自治目的。發揮黨員的帶頭引導作用,引領村民主動參與日常民主協商活動。

(二)健全法治保障,樹立鄉村法治信仰

強化對鄉村基層政府和基層干部的法律約束,建立健全基層政府干部的權責體系與問責制度,加強日常對于基層干部法律知識的培訓和對村民的普法教育。引導村民運用合法的渠道行使自身的權利,合理合法的表達自我訴求,優先運用法律途徑化解利益矛盾。完善鄉村法律服務體系,完善相關農村法律服務平臺的建設,如人民調解組織、農村法律服務所等機構組織。將村內的矛盾化解機制建立在法律框架之下,切實把“法治”與“自治”做到有機結合。

(三)深化德治支撐,營造鄉村德治氛圍

充分利用鄉村文化大舞臺、文化大院等載體,加大對社會主義文藝文體活動的開展力度。還可通過舉辦全民讀書日、家庭書屋、文化科技衛生下鄉、道德講堂等形式來提高村民的道德修養,豐富村民群眾的精神世界。要挖掘優秀傳統文化的精髓,崇德尚法、尊老愛幼、誠實守信、勤儉節約、樂于助人等中華民族優秀傳統美德。將社會主義核心價值觀與現代鄉村文化相融合。

六、結語

實踐證明“三治融合”治理體系是實現治理有效的重要方式,符合中國鄉土社會的歷史基礎和現實需要,能夠很好地適應新時代鄉村多元化、復雜化、差異化的治理格局。雙陽區大膽創新治理機制體制,搭建起自治、法治、德治之間的互動機制,實現協同共治,激發鄉村治理的自主能動性,最終促進鄉村治理體系的健康發展。