血清生長抑素和降鈣素基因相關肽表達水平的聯合檢測對腹腔鏡下膽囊切除術后患者胃腸功能恢復的預測價值分析

童萬勇 唐水斌

(喀什地區第二人民醫院普外科,新疆 喀什,844000)

膽囊結石為臨床常見的消化系統疾病,隨著飲食結構的變化,其發病率呈逐年上升的趨勢。藥物治療雖可暫時改善患者的臨床癥狀,但并未有效清除結石,因此易反復復發,膽囊切除術為本病的根治手段。隨著微創外科技術的不斷發展,腹腔鏡下膽囊切除術已逐步成為膽囊結石的“金標準”治療術式,與傳統開腹術式相比,其具有操作簡便、創傷小、恢復快、術后并發癥少等優勢。研究表明,麻醉藥物的使用、人工氣腹的刺激、生理解剖結構的改變、手術操作以及術后應激反應都不可避免地會抑制患者的胃腸功能,若不及時改善,可導致胃腸道功能紊亂,繼而引發能量吸收代謝紊亂、內分泌失調、內環境失衡等。因此,減輕術后胃腸功能紊亂、促進術后胃腸道功能的恢復對于患者術后的整體恢復具有至關重要的意義。目前臨床對于術后胃腸功能的恢復情況主要依據術后首次排氣時間、術后首次排便時間和腸鳴音恢復時間等指標,缺乏可用于早期預測的高敏感性和高特異性的生物學標志物。本研究探究血清生長抑素(somatostatin, SS)和降鈣素基因相關肽(calcitonin generelated peptide, CGRP)的表達水平的聯合檢測對腹腔鏡下膽囊切除術后患者胃腸功能恢復的預測價值分析,報道如下。

1 資料與方法

1.1 一般資料

回顧性選擇2017年1月~2020年12月喀什地區第二人民醫院收治的200例行腹腔鏡下膽囊切除術的患者作為研究對象,依據術后首次排氣時間(24 h內)、術后首次排便時間(3 d內)以及術后腸鳴音恢復時間(判定:術后2 h有護士聽診患者左、右、上、下腹部4個區域,每個區域5 min/次,如有2個及以上聽診區域發現腸鳴音>3次/min判斷為腸鳴音恢復)等指標,將所有患者分為術后胃腸功能恢復良好組和較差組。本研究經喀什地區第二人民醫院醫學倫理委員會審查通過,符合赫爾辛基宣言的相關要求,所有受試者均自愿參與并知情同意。

1.2 納入與排除標準

納入標準:①經B超、CT檢查確診,符合腹腔鏡手術指征;②美國麻醉醫師協會(American Society of Anesthesiologists,ASA)分級Ⅰ~Ⅱ級;③未合并其他消化系統疾病或內分泌疾病;④既往無腹部手術史。

排除標準:①術中轉開腹或聯合其他術式者;②過度消瘦(體質量指數 <16 kg/m)或過度肥胖(體質量指數 >32 kg/m)者;③嚴重心肺肝腎功能不全者;④伴有嚴重精神疾病或其他影響認知功能疾病者;⑤妊娠或哺乳期女性。

1.3 方法

手術時間均為上午,患者術前禁食8 h以上,術前行常規檢查,全麻后取仰臥位,建立二氧化碳氣腹壓,手術過程中維持在1.60~1.87 kPa。采用三孔或四孔法行腹腔鏡下膽囊切除術,取臍部小孔置入腹腔鏡,取劍突下及肋緣下小孔置入分離鉗、抓鉗及電鉤等器械,分離膽囊粘連,仔細解剖膽囊壺腹部,充分顯露并離斷膽囊管和膽囊動脈,完整電切剝離膽囊,電凝膽囊床徹底止血,檢查有無出血或膽瘺,取出膽囊,必要時放置腹腔引流管,安全退出器械,逐一縫合腹壁切口。

1.4 觀察指標

①臨床資料

收集所有患者的性別、年齡、體質量指數、手術時間等一般資料及臨床治療資料進行分析比較。

②血清SS和CGRP的表達水平

于治療結束后次日清晨取所有患者空腹肘靜脈血4 mL,4 000 r/min離心15 min,取上層血清,采用酶聯免疫吸附法(ELISA)檢測其中SS和CGRP的表達水平,設備為全自動酶聯免疫分析儀(生產企業:美國BioTek公司,型號:ELx800)、試劑盒(生產企業:BioTSZ公司),所有操作均嚴格按照試劑盒說明書進行。

1.5 統計學分析

2 結果

2.1 兩組患者臨床資料比較

根據各患者術后首次排氣時間、術后首次排便時間和腸鳴音恢復時間等指標,將200例行腹腔鏡下膽囊切除術患者術后胃腸功能的恢復情況分為恢復良好組(151例)和較差組(49例),兩組患者在性別、年齡、體質量指數、ASA分級、手術時間、PACU停留時間、總入液量和出血量等方面相比,差異無統計學意義(P>0.05),而在術后首次排氣時間、術后首次排便時間和腸鳴音恢復時間上,恢復良好組短于較差組,相比差異有統計學意義(P<0.05)。見表1。

2.2 血清SS和CGRP的表達水平比較

腹腔鏡下膽囊切除術后胃腸功能恢復期較差組患者的血清SS和CGRP的表達水平顯著高于恢復良好組,差異有統計學意義(P<0.05)。見表2。

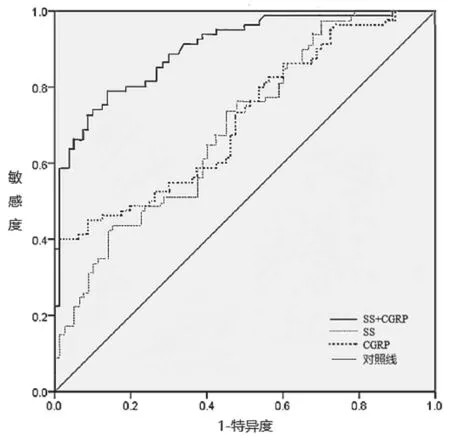

2.3 血清SS和CGRP表達水平的檢測對術后胃腸功能恢復的預測價值

分別繪制SS和CGRP單項檢測以及聯合檢測的ROC曲線圖。見圖1。SS單項檢測對腹腔鏡下膽囊切除術后患者胃腸功能恢復情況的預測的ROC曲線下面積為0.713,敏感度為61.22%,特異度為66.50%;CGRP單項檢測對術后胃腸功能恢復情況的預測的ROC曲線下面積為0.729,敏感度為65.31%,特異度為71.00%;SS+CGRP聯合檢測對術后胃腸功能恢復情況的預測的ROC曲線下面積為0.886,敏感度為85.71%,特異度為81.50%,高于SS或CGRP單項檢測的預測價值。見表3。

3 討論

與傳統開腹手術相比,腹腔鏡手術對腹壁組織、腹腔臟器以及膽道損傷小,對內臟功能干擾輕微,出血少、安全性高,目前成為治療良性膽囊疾病首選方式。然而,腹腔鏡手術仍不可避免地會暫時性擾亂胃腸功能,表現為腹脹、術后腸鳴音減弱或消失、術后排氣和排便時間延遲等癥狀,導致患者術后恢復時間和住院時間延長,影響患者預后。因此,在圍術期盡早采取干預措施,以減少腹腔鏡手術對胃腸道內環境的影響,減輕術后對胃腸功能的干擾,對于縮短住院時間、減少醫療費用、提高患者滿意度至關重要。

SS是一種主要存在于人體胃腸道中的環狀多肽類激素,對多種臟器的生理功能具有廣泛的抑制作用,目前已成為胰腺炎、消化道出血等消化系統疾病的一線用藥之一。近年來研究表明,SS可直接抑制胃竇自發的胃運動,并拮抗胃泌素(GAS)和胃動素(MOT)的生理作用,減少胃腸道分泌、增強胃腸道黏膜抗損傷能力。在本研究中,腹腔鏡下膽囊切除術后胃腸功能恢復較差患者血清SS的表達水平顯著高于恢復良好組,提示血清SS的表達水平可能與患者術后胃腸功能的恢復情況有關,猜測可作為預測腹腔鏡下膽囊切除術后胃腸功能恢復情況的生物學指標之一。許汝娟等將單味大黃聯合SS用于重癥胰腺炎患者,發現患者胃腸激素水平和胃腸道功能顯著改善。李曰平等研究發現,SS聯合紅霉素可有效促進腹部損傷患者術后胃腸道功能和免疫功能的恢復。

CGRP與腎上腺髓質素、胰島淀粉樣多肽等同屬于降鈣素基因相關肽超家族中的一員,是迄今已知的最強血管舒張劑,其舒血管作用比乙酰膽堿、腺苷、P物質等強約1 000倍,此外,CGRP還具有抗氧化、抗凋亡、抗血小板聚集等諸多作用,可保護機體多種系統,抵御相關疾病的發生發展。研究表明,CGRP可減少胃酸分泌、保護胃黏膜、增加胃腸道血供、抑制胃腸道蠕動、保護胃腸道完整性。與此同時,CGRP還可促進SS的釋放,進而抑制消化道的分泌,并抑制胃腸道的蠕動,減少對葡萄糖、氨基酸、脂肪等的吸收,收縮內臟血管,減少內臟血流量。在本研究中,腹腔鏡下膽囊切除術后胃腸功能恢復較差患者血清CGRP的表達水平顯著高于恢復良好組,提示血清CGRP的表達水平可能與患者術后胃腸功能的恢復情況有關。邱新萍等在大鼠體內的研究表明,通過藥物下調血清CGRP的表達水平后,大鼠的胃腸道蠕動亦受抑制。陸俊等將香砂平胃湯聯合西醫用于術后胃腸功能障礙的治療,發現患者胃腸功能改善的同時,其血清胃腸激素等表達水平亦顯著改善,提示血清CGRP的表達水平可能與胃腸道功能有關。

本研究表明,SS單項檢測對腹腔鏡下膽囊切除術后患者胃腸功能恢復情況的預測的ROC曲線下面積為0.713,敏感度為61.22%,特異度為66.50%;CGRP單項檢測對術后胃腸功能恢復情況的預測的ROC曲線下面積為0.729,敏感度為65.31%,特異度為71.00%;SS+CGRP聯合檢測對術后胃腸功能恢復情況的預測的ROC曲線下面積為0.886,敏感度為85.71%,特異度為81.50%,高于SS或CGRP單項檢測的預測價值,具有更高的預測價值。然而,本研究樣本量過小,可能存在數據結果偏差,仍需大規模多中心臨床研究進一步驗證。

綜上所述,血清SS和CGRP的表達水平可作為預測腹腔鏡下膽囊切除術后胃腸功能恢復情況的重要生物學指標,且聯合檢測具有更高的預測價值。