層累與互證:社會史研究中建筑實物史料的價值*—―以山西陵川郊底白玉宮為例

劉云聰 徐怡濤

(北京大學考古文博學院)

中國社會史學者普遍以文獻史料研究鄉村社會歷史問題,對鄉村建筑本體的關注則略顯淡薄[1]。和文獻史料相同,古代建筑也具備史料的基本特征——層累疊加性。通過建筑考古學的研究,可揭示出建筑實物史料較為精確的時間線,解析出建筑實物史料的層累性,建筑實物史料像文獻史料一樣經過考辨,即可成為歷史研究的“信史”[2],與其他類型的史料形成互證,成為社會史研究的史料來源。基于上述認知,本文選擇建筑實物史料和文獻史料均保存較好的陵川郊底白玉宮這一 晉東南鄉村廟宇,通過個案解析,探索此類研究的基本范式。

一、郊底白玉宮概況

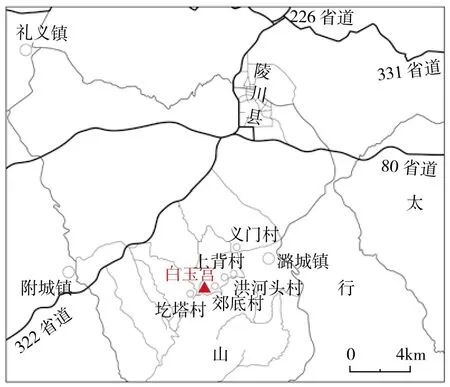

郊底白玉宮位于山西陵川郊底村西山岡上,地處太行山西麓與晉城盆地之間的過渡地帶(圖一)。白玉宮東距郊底村約550米,西距圪塔村約600米,郊底村及其東西相鄰的圪塔、上背、洪河頭等村同處一條東北至西南走向的峽谷之中。

圖一 山西陵川郊底白玉宮區位圖

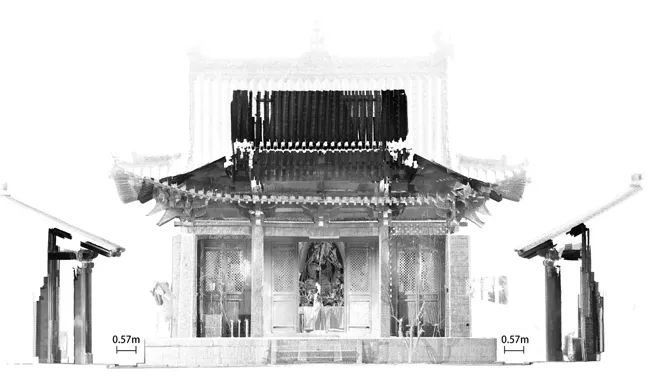

郊底白玉宮坐北朝南,前后共三進院。中軸線自南至北依次為:山門兼戲臺、三仙殿、正殿、后殿。山門、三仙殿兩側有東西朵樓,山門東北設看樓,后殿兩側有東西朵殿,東西兩側為廊廡,貫通第二、三進院落(圖二)。

圖二 郊底白玉宮現狀

二、郊底白玉宮相關史料解讀

(一)文獻史料解讀

郊底白玉宮不見于方志等書面記載,文字信息僅見于現場金石題記,下文以信仰、建筑活動、村落三條線索,解讀調查所獲文獻史料信息(表一;表二)。

表一 白玉宮碑碣概況

表二 白玉宮建筑題記概況

1.信仰

按金崇慶元年《重修東海神祠記》,在金后期,白玉宮是祭祀東海神的祠廟。澤、潞地區現存與海神信仰有關的碑刻和祠廟實例極少,此碣是此地早期海神信仰流布的重要史料。據碣文,唐宋時期海神信仰在中原地區十分普及,所謂“筑室而祭者,莫計其數”,至金代,也達到“爭為設祠禱祭者,又從而皆是,固不知幾何”的地步。宋代是官方加持下東海神祭祀日隆的歷史時期[3]。世宗大定間,金廷亦開始將岳鎮海瀆納入官方祭祀體系[4]。官方加持與白玉宮金碣所記海神信仰在金代華北基層社會的廣泛流布形成對應,是東海神在金代下郊村得以成祠的歷史背景。

元至明前期白玉宮信仰情況已不可考。而據明碑,至遲在明成化七年(1471年),白玉宮已不再以東海神為主祀,易以玉皇大帝這樣的帝王神靈,另有二仙、龍王、蠶官、圣姑等神靈從祀于配屬建筑中:

由是會里社之眾,卜其吉地,命匠鳩工作役,舉興其事。先構玉皇上帝之靈祠,左右二仙、龍王之殿,蠶官、圣姑之堂,舞樓、三門、廊廡等寮,規模宏壯,檐牙啄空。各殿內塑妝圣象,重整神容,一一完美,經營謀度,其用心亦至矣。

從后代碑刻和現狀看,明中期的配祀模式一直沿用至今。其間正殿主祀神靈未曾改換,從祀神靈則多有變動。不過,白玉宮作為“玉皇廟”的屬性,至遲從明中期即穩定下來。

2.建筑營造活動

現有文獻所見白玉宮歷代建筑營造活動有四次。

(1)金崇慶元年(1212年)重建東海神祠

金碣記載白玉宮前身“東海神祠”在崇慶年間的重修:“于故基之北,誅茅析薪,揆景正方,增大其制”,說明是對原有東海神祠進行重建,方位在原先建筑基礎北側,且新建神祠規制更大。

(2)明成化七年(1471年)重修白玉宮建筑組群

按明成化碑,成化年間的白玉宮存在多進院落格局,中軸線上至少有山門兼舞樓、大殿等主體建筑,還有朵殿、廊廡等配屬建筑。

(3)明崇禎十七年(1644年)創修后殿及東西朵殿

現存后殿明間脊槫下順脊串下皮墨書題記記載明崇禎十七年“創修”后殿及東西朵殿之事,題記所用年號并非崇禎,而是此時掌控澤州的大順政權年號“永昌”,這是晉東南乃至山西地區極為罕見的大順營建題記。

(4)民國十二年(1923年)重修原有三大殿,并創建山門兼舞樓、東西朵樓及東看樓

按《補修廟宇創筑舞樓配房之碑記》,民國十二年,郊義里合里集資對白玉宮進行重修,民國年間的重修工程有三部分:修筑道路和石基;補修三仙殿、正殿、后殿等三大殿和配屬建筑;創建舞樓和東看樓。其中創建舞樓和看樓使白玉宮由二進變為三進,增加了新的空間層次。

3.村落

除反映信仰變遷和建筑沿革外,白玉宮現存碑刻還包含大量與村落相關信息,集中于碑陽落款、碑陰助緣村落及助緣人明目等處。

金碣碣文稱崇慶年間重修工程發起者是“下郊村社首郝昇”,未見其他村落明目,則此次重修系集下郊一村之力而為之,說明該東海神祠供養范圍主要限于本村。

明成化年間白玉宮的重修工程,其助緣村落已經從“下郊村”擴展至“下郊里”。從碑陰開列的助緣村落信息看,下郊里包括圪塔、大叚、郊低、鷂子辿、洪河頭、因家嶺六村,其中圪塔村、洪河頭村名稱存留至今,郊低村即今郊底村,因家嶺村即今楊家嶺村,鷂子辿今已分作東、西要辿。這四村分別位于郊底村的東、西、南、北四面,距郊底白玉宮皆在3公里以內(圖三)。

圖三 明碑所記可考證的助緣村落空間分布

在明清之交人口流失的背景下,陵川經歷了數次里甲歸并。綜合康熙至乾隆三版縣志記載[5],明萬歷時陵川合縣編有八十里,而從萬歷時期至清康熙十九年(1680年),陵川的里甲系統經歷了三次調整,最終形成沿用至清末的三坊五廂二十四里的里甲體系。這次歸并中,下郊里和蓋城里、路城里合并為郊義里。今西要辿三教堂內明天啟三年(1623年)廟宇重修碑仍用“下郊里”之謂,而在康熙《陵川縣志》中,“下郊里”即被歸并為郊義里。說明變動的具體時間在明天啟三年至清康熙十九年之間。

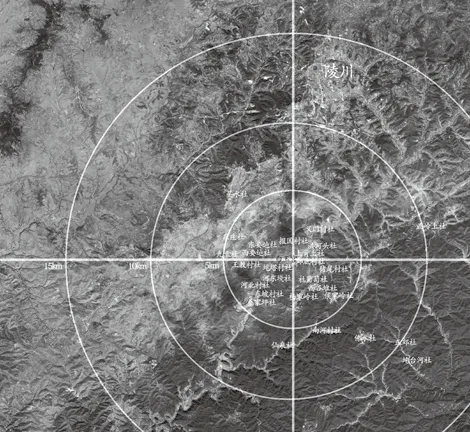

按乾隆四十四年縣志,清代郊義里里甲由12村組成,其中包括明成化下郊里可考的5村,光緒縣志同此說[6]。白玉宮內另有光緒《禁約碑》和民國《補修廟宇創筑舞樓配房之碑記》兩碑。前者是清中后期晉東南常見的禁約碑,其碑文落款處涉及的村莊不僅涵蓋里甲系統中絕大多數村,還納入報國、豬尾、東坡等11處鄰村。后者是民國白玉宮重修碑,將助緣村落和社會團體分為“本里”和“四方善士”分別開列,其中“本里”列于碑陽,共27村,較光緒年間參與定約的村落又多出數村(圖四)。

圖四 民國重修碑中郊義里村社組織的空間分布

現有研究指出清代澤州基層行政組織呈現出里甲系統日益空洞化,以“村社”為代表的村落地緣組織逐漸取而代之的發展動向[7]。此二碑反映的晚清至民國時期郊義里“本里村落”較官方里甲系統的變動也印證了該趨勢(表三)。這批參與禁約、重修白玉宮的村落,是以“村社”的形式連結,由鄉紳、各村社村長牽頭組織活動。這樣的村社組織突破了里甲的界限,與明成化重修白玉宮時助緣村落僅限于下郊里一里之地形成對比,反映出清代以來郊義里諸村交往范圍的擴大。

表三 清代不同時期文獻對郊義里諸村明目的記載(紅色部分為三者相異的村社名稱)

基于現有文獻分析,信仰方面,金代中后期的白玉宮是東海神的祠廟,而至遲在明成化年間開始成為以玉皇大帝為主尊的玉皇廟。建筑營造活動方面,金代東海神祠建于崇慶元年(1212年),成化年間的白玉宮存在相對完整的多進院落格局,民國時期創建舞樓及東看樓,增加新的空間層次。村落方面,金代中后期東海神祠的修繕主要依托下郊一村;明成化修繕時,助緣村落擴展至下郊里各村;隨著明清之交下郊、路城、蓋城三里合并,以及清代村社組織的發展和里甲系統的瓦解,白玉宮對應“本里”的助緣范圍從下郊里數村擴展至郊義里及其鄰近的同在村社組織之下的二十余村[8]。

(二)建筑實物史料解讀

1.白玉宮建筑實物史料

(1)建筑單體斷代

正殿單檐歇山,三間四椽,是晉東南規制較低的寺廟主殿。其平面為內柱設于殿內前部,分隔前廊和殿內,系本地區祠廟建筑主殿的主流做法[9]。外檐斗栱用琴面昂、隱刻雙瓣華頭子,斗欹斜殺內凹不出鋒,下昂型、《營造法式》爵頭型、?頭狀等多樣耍頭共存等形制,符合金大定至金末晉東南寺廟建筑的形制特點(圖五~圖九)[10]。梁栿底皮不同高、叉手及托腳抵槫、叉手與丁華抹頦栱淺咬合的作法符合本地北宋末期至金代寺廟建筑形制年代特點[11]。綜合形制特點判斷,正殿木構符合金代大定后期至金末特征。

圖九 正殿室內梁架

圖五 白玉宮正殿正立面

從外檐斗栱耍頭形制看,三仙殿、后殿及其東西朵殿耍頭下部斜殺弧線、中部斜殺內凹弧線、上部于鵲臺后先弧線斜殺再起凸的做法(圖一〇~圖一二),與明天啟年間(1621-1627年)創建的陵川萬章大廟正殿[12](圖一三)、清康熙五年(1666年)創建的陵川后山玉皇廟拜殿(圖一四)相似[13],有別于隆慶三年(1569年)紀年的高平建北三官廟真武殿耍頭下部斜殺直線、上部于鵲臺后先平再起凸的做法(圖一五)[14],屬晉東南《營造法式》型耍頭變體的晚期類型。而自康熙初年以后,晉東南地區寺廟主體建筑和配屬建筑皆以云頭、龍頭、花卉頭為主流耍頭形制,如康熙八年(1669年)紀年的高平古中廟高媒祠(圖一六)[15]。綜上,三仙殿、后殿及其東西朵殿的原構年代應在明萬歷初年至清康熙初年之間。

圖一五 建北三官廟真武殿柱頭科耍頭(共存紀年1569)

圖一四 后山玉皇廟拜殿柱頭科耍頭(共存紀年1666)

圖一六 古中廟高媒祠柱頭科耍頭(共存紀年1669)

圖一三 萬章大廟正殿柱頭科耍頭(共存紀年1621-1627)

圖一二 白玉宮三仙殿柱頭科耍頭

圖一〇 白玉宮后殿平身科里拽耍頭

圖六 正殿轉角鋪作

圖七 正殿柱頭鋪作

圖八 正殿后檐柱頭鋪作

圖一一 白玉宮后殿東朵殿柱頭科耍頭

東西廊廡外檐斗栱耍頭作云頭,其下部斜殺弧線與萬章大廟正殿耍頭做法近似(圖一七),從卷云頭突出程度看,其做法介于萬歷十九年(1591年)紀年的高平伯方村玄帝閣耍頭[16](圖一八)代表的A型和乾隆二年(1737年)紀年的高平定林寺戲臺耍頭[17](圖一九)代表的B型之間,具有明后期至清前期之間的過渡特點。由此判斷東西廊廡現存木構年代應在明萬歷中后期至清雍正年間,以明萬歷后期至清康熙初年可能性為大。

圖一七 白玉宮廊廡柱頭科耍頭

圖一八 A型 伯方玄帝閣柱頭科耍頭(共存紀年1591)

圖一九 B型 定林寺戲臺柱頭科耍頭(共存紀年1737)

東西廊廡上部木構年代雖在明清,但前廊柱下柱頂石和其上晚期柱礎多有錯位(圖二〇),說明二者年代不同,且經計算,柱頂石平面對應營造尺約310毫米,系晉東南宋金通用營造尺度,證明該平面是早期廊廡遺跡。

圖二〇 東廊廡錯位的早期柱頂石和晚期柱礎

山門的木構雕鏤復雜,如外檐斗栱各栱件抹斜處皆刻花卉狀卷瓣,以盤龍、象等代替出跳的翹昂(圖二一),與創建于同治十一年(1872年)的石掌村玉皇廟(圖二二)形制近似[18]。東看樓耍頭用云頭,卷云頭下部作平滑曲線,無斜殺(圖二三),與創建于光緒十五年(1889年)的團城唐王廟行宮(圖二四)相似[19],且部分梁架耍頭手法粗糙,應為晚期做法。總體上看,山門及其東西朵樓、東看樓的木構形制年代應與此二實例年代相近。

圖二一 白玉宮山門外檐斗栱

圖二二 石掌村玉皇廟山門外檐斗栱(共存紀年1872)

圖二三 白玉宮東看樓柱頭科耍頭

圖二四 團城唐王廟行宮柱頭科耍頭(共存紀年1889)

(2)建筑格局演變

晉東南地區祠廟建筑一般特征是在山門和正殿間設獻殿,宋金時期祠廟中獻殿一般遠離主殿而更靠近山門,元以后獻殿則基本緊鄰正殿[20]。即便一進院落的小型祠廟,也應設獻殿[21]。白玉宮正殿與民國增建前作山門的三仙殿之間空間狹隘,不具備設遠離正殿的獻殿的條件。另據訪談,三仙殿至今仍作戲臺,其功用類似宋金時期的獻殿。由此看,白玉宮起初并不具備宋金時期祠廟常規的獻殿設置。白玉宮之建筑格局,更符合本地區佛寺的規制,即以大殿為中心,周圍環以廊廡或配殿,不設獻殿[22]。

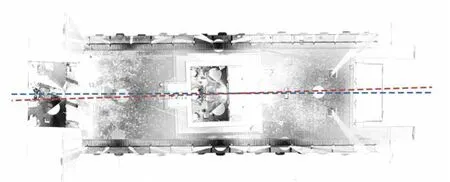

東西兩側用貫通廊廡,不設獨立配殿的做法,流行于北宋時期晉東南地區的寺廟建筑中,如晉城崇壽寺、晉城南村二仙廟;設獨立配殿的做法雖始于五代宋初,但在金代及以后更加普遍[23]。白玉宮東西兩側貫通廊廡格局的奠定,應早于金代后期營造正殿時,可能在北宋時期。而從空間關系看,正殿與兩側廊廡之間的空間過于逼仄,其臺基距廊廡臺基僅0.57米,僅能容納1人通過,正殿屋面已部分覆蓋于廊廡屋面之上(圖二五),且正殿中軸線較廊廡確定的院落整體中軸線有明顯偏斜(圖二六),也說明原始廊廡與現存正殿并非同期設計,前者年代更早,現存正殿體量應比原始正殿有所擴大。

圖二六 白玉宮二三進院落中軸線與正殿中軸線的偏移(三維掃描點云圖,藍線為院落中軸線,紅線為正殿中軸線)

圖二五 白玉宮正殿和廊廡位置關系(三維掃描點云圖)

綜上,從建筑格局看,白玉宮東西廊廡對應的原始建筑格局應早于金代后期,可能在北宋時期;早期白玉宮可能用作佛寺,在金代后期之前改作祠廟;現存正殿晚于東西廊廡初建時,其建筑體量大于原始正殿。

三、白玉宮建筑實物史料與文獻史料的互補與互證

在分別解析文獻史料和建筑實物史料的基礎上,下文將通過兩類史料的互補與互證,梳理出有關白玉宮信仰、建筑格局及其周邊村落社會變遷更加精確的時間線索,深入揭示建筑遺存和社會歷史變遷之間的關聯。

由基于建筑實物史料的分析知白玉宮可能肇創于北宋時期,作為佛寺而非祠廟使用。后殿題記載1644年“創修三真佛殿”,也提示其作為佛寺的部分要素一直延續至明清時期。事實上,在晉東南地區,此類可能由佛寺改為祠廟,至晚期仍兼有佛寺特點的案例并不鮮見。如澤州高都東岳廟,雖作東岳行祠,也是早期大殿位于院落中央,不設獻殿,兩側環以廊廡的格局,該廟保留諸多與佛教有關的稱謂,如廟俗稱為“東大寺”[24],其后殿稱“藏經閣”,明清碑刻中可見“僧人”、“住持僧”、“僧房”等字樣,反映出該廟具有的佛寺傳統[25]。早期建筑實物史料和晚期文獻史料形成呼應,共同提示了白玉宮早期可能具有的佛寺性質。

按金碑記,金代后期白玉宮主要性質是東海神祠,崇慶元年(1212年)在故基之北重建了規制更高的殿宇。從對建筑實物史料的解讀看,現存正殿木構形制符合金大定至金末特點,平面形制符合晉東南地區祠廟特征,且應比原始大殿體量更大,與碑文形成互證。

據明成化重修碑記,白玉宮至遲在明代中期已轉型為以玉帝為主尊,兼以諸神的玉皇廟,再結合其助緣村落分布,推測其時該廟已有下郊里社廟的性質,其輻射范圍較金代后期有所擴展。但從建筑遺存角度看,白玉宮現存其他建筑并非成化重修的產物,其后殿及其東西朵殿、三仙殿、東西廊廡木構年代皆在明萬歷至清康熙年間,其中后殿及其東西朵殿因有創建題記,和建筑形制形成互證,明確年代為崇禎十七年(1644年)。而從貫通廊廡確定的早期格局推測,在此之前此處也應存有建筑,明末并非創建而是重建。三仙殿及東西廊廡木構年代也大約與之同時。通過對郊底村及郊義里其他村落廟宇現存建筑形制的調查可知,后殿題記所載的重建事件并非偶然,明萬歷年間至清康熙初年的近一百年,是郊義里地區鄉村廟宇創建的高潮期(圖二七;表四)[26],白玉宮后殿的重建,與郊底村內兩座小型廟宇的創建當在同時,和郊義里多個村落廟宇的創建年代也較接近。

圖二七 郊義里地區部分鄉村寺廟建筑的空間分布及年代(底圖來自谷歌地圖)

表四 郊義里地區部分鄉村寺廟建筑的性質與創建年代

白玉宮山門兼戲臺、東看樓建筑形制符合清末至民國時期特點,與民國重修碑記載對應。民國時期的增建,豐富了白玉宮的建筑層次和空間功能。實地訪談可知,白玉宮每年四月十五廟會時,會在山門戲臺和三仙殿戲臺同時開唱,前者面向一進院落的民眾,后者面向正殿內的神靈。民國增建使人神之間的界限更為明晰,也意味著白玉宮社會功能的進一步強化。

通過建筑實物史料和文獻史料的互補互證,參考晉東南地區寺廟建筑的地方規制[27],對白玉宮不同時期建筑格局進行復原,得到圖二八。

在建立精細時間線索的基礎上,可結合晉東南整體社會歷史背景,進一步理解建筑實物史料和文獻史料共同揭示的白玉宮信仰變遷,以及周邊村落社會變遷的歷史動因。

(一)白玉宮信仰變遷

倘以長時段視角觀察晉東南地方社會的信仰變遷,可知佛教意味著更加悠遠的傳統。羊頭山石窟等石窟寺遺存表明自北朝起此地即是佛教興盛之地,是平城和洛陽兩個石窟寺開鑿中心之間的交通要地[28]。晉東南現存年代最早的一批木構建筑遺存時代集中于北宋時期,其中絕大多數是佛寺,這些寺院往往保留了年代早于北宋的碑文,它們和宋以后碑文形成的序列說明了“佛寺”這一標識在長時段的延續性。而晉東南的地方性祠神,如二仙、成湯、炎帝、三嵕、崔府君等則勃興于宋金時期,白玉宮金碑所記的東海神,也在這一時段較為普及[29]。元明以降,晉東南所在的華北地區逐漸被整合進統一國家的觀念中,作為地方社會對國家禮儀和意識形態的體認,以玉皇為主的帝王神靈普及開來。據學者統計,清代澤州社廟的主要社神中玉皇居首,占碑文所記社廟總數的1/4[30],足證此時段玉皇信仰的風靡。從佛教到地方祠神,再到帝王神靈,是為千余年間晉東南地方信仰的層累疊加。而白玉宮從北宋時期的佛寺到金代中后期的東海神祠,再到明清時期玉皇廟的主體信仰轉換,正與這一地方信仰歷史的層累性相呼應。

(二)白玉宮周邊村落社會變遷

據上文,明萬歷至清康熙前期郊義里迎來廟宇營造的高潮,廟宇數量和類型均極大豐富。鑒于嘉靖至萬歷時期是陵川人口增長的高峰期,清初戰亂導致本地人口大量流失[31],此時段更可能在明萬歷至崇禎年間。集中型的村廟營造活動說明,這一時期是郊義里聚落發展的興盛期。

自明成化年間至清末民國,白玉宮從下郊里的社廟發展為“郊義里之主廟”[32],輻射范圍從鄰近六村擴展至二十余村。民國增建一進院落,也可視為廟宇功能強化和輻射范圍擴大的表征。這一方面與清代晉東南地區人口大量滋長,新的村落不斷生成有關,另一方面也和基層社會組織的變遷有關:在明末清初人戶流失導致里甲系統合并的大背景下,白玉宮所在的下郊里與蓋城里、路城里合為郊義里,白玉宮是三里之中肇建年代最早、規模最大的廟宇,自然從下郊里社廟轉型為輻射范圍更廣的郊義里社廟;清代強調地緣的村社組織逐漸取代趨于空洞的里甲組織,前者打破了后者的地域界限,使白玉宮所服務的“郊義里”的空間意涵得到進一步擴展。

四、結語:從白玉宮個案看建筑實物史料在社會史研究中的價值

通過對陵川郊底白玉宮相關建筑實物史料的解析,可對北宋以來澤州區域社會史得出若干新的認知:(1)北宋以降澤州鄉村社會主體信仰的變遷,未必意味著新創廟宇,也可能是沿用、改建原有寺廟建筑空間,早先主體信仰不一定消亡,也可能退居于次要建筑中延續下來,白玉宮即展現了長時段下各類信仰是如何疊加、演替、共存于一個空間體系之中的;(2)相比晚近肇創的廟宇,白玉宮這類建置較早的寺廟在明清澤州鄉村往往更可能轉化為輻射范圍達十余個鄉村的一里之社廟,而這批里社社廟在清代輻射范圍的擴大,或與明清之交澤州里甲的合并調整有一定淵源;(3)從寺廟營造角度看,明末清初的數十年是郊義里鄉村社會變遷的關鍵期,此時期的營造奠定了該地區的寺廟分布格局,提示我們應格外關注“明清之際”這一時段在陵川以至澤州區域社會變遷中的特殊意義。

回溯研究過程,建筑實物史料在社會史研究中具有如下重要價值。

1.經建筑考古研究后的建筑實物史料,與文獻史料一樣具備層累的特點。兩類史料的互證和互補,增加了史料的可信度和廣度。可信度反映在:從文獻線索可解讀出一定的層累性,而從建筑形制中也可解讀出相應的歷史沿革,如白玉宮正殿金末的改建、后殿明清之交的重建;建筑形制反映的信息能矯正僅憑文獻建立的認識,如白玉宮中不存明成化以后至清末的重修碑,若僅據碑刻,易將廊廡、三仙殿等建筑視為成化重修的產物,建筑考古的形制研究可糾正該認識,并將其營造同明后期至清前期大規模村廟營造反映的郊義里聚落變遷這一更大尺度的歷史背景勾連起來。廣度則體現在:通過建筑實物史料的解析,研究者可看到歷史進程中更多文獻史料看不到的層累性,如白玉宮比現存正殿、金碣更早的營造歷史,白玉宮早期的佛寺性質等。兩類史料層累性的互證和互補,延展和細化了寺廟信仰、建筑格局及周邊村落社會變遷的時間線索,使由寺廟建筑本體、歷史文獻揭示的歷史信息,具備與更大時空歷史背景展開對話的可能性。

2.建筑實物史料具備一定獨立性,倘無文獻,建筑實物史料的層累性可一定程度替代文獻的層累性。需要強調,之所以選白玉宮為個案,在于其保存了相對完整的文獻材料,亦有清晰的建筑形制疊壓關系,其文獻和建筑實物史料的層累性較突出,便于揭示兩類史料間的互補和互證。但事實上,晉東南以及其他地區有眾多缺乏系統文獻記載、早期文獻記載的廟宇,如不使用建筑實物史料,則相關研究很難進行,或僅限于晚近的時段。從白玉宮個案看,純粹從建筑形制角度也可建立出一條關于寺廟沿革的時間線,這條時間線不似文獻那樣包含精細的時間節點,卻更綿長,與社會史研究需“做長時段觀察”[33]的要求相呼應。倘學者重視建筑實物史料的價值與應用,利用建筑實物史料建立的形制時間線展開研究,則史料涵蓋的時空范圍將得到極大擴展。

基于上述價值,筆者認為,在涉及古代建筑遺存的中國社會史研究中,將建筑實物史料視作社會史史料的重要部分,將建筑考古的單體、區域古建筑調查方法同傳統社會史研究對文獻史料、口述史料的調查結合,兼顧個案與區域調查,整合建筑遺存和其他類別史料的同質性和差異性,綜合解析史料中的歷史信息,使不同類別史料共同服務于特定議題探討,是日后社會史研究亟待采用的范式之一。當前,建筑考古和社會史學者都以鄉村寺廟為研究對象探討各自學科議題,所用材料、方法皆有較大差異。該范式的構建,將有助于打破學科壁壘,充分發揮考古學“透物見人”的功用,深化對相關社會史議題的認知。本文即是以郊底白玉宮為個案,對此類研究范式展開的初步探索。未來,社會史、建筑考古、建筑史學等學科應展開更多對話合作,以期充分地理解、應用建筑實物史料,獲得更豐富的研究成果。

附記:感謝北京大學徐怡濤教授開設的《中國古代木構建筑年代學研究綱要》、趙世瑜教授開設的《社會史史料研讀》等兩門課程對本文研究的幫助,以及侯柯宇、王子寒、周珂帆、王卓、周鈺、巴天宇、趙雅婧、袁怡雅、趙玉琦、田雨森等同學在現場調研中對筆者的協助。

[1]科大衛曾指出社會史學者和建筑史學者對彼此領域的生疏:“中國社會史研究者往往對建筑史缺乏足夠的敏感;建筑史的研究者,也不見得對社會生活的演變有深入的認識。”參見科大衛《祠堂與家廟——從宋末到明中葉宗族禮儀的演變》,《歷史人類學學刊》2003年第2期,第1頁。

[2]徐怡濤:《試論作為建筑遺產保護學術根基的建筑考古學》,《建筑遺產》2018年第2期,第1~6頁。

[3]參見王元林、李華云《東海神的崇拜與祭祀》,《煙臺大學學報(哲學社會科學版)》2008年第2期,第91~94、113頁。

[4]《金史》卷三十四《禮志》載:“大定四年(1161年),禮官言:‘岳鎮海瀆,當以五郊迎氣日祭之。’詔依典禮以四立、土王日就本廟致祭,其在他界者遙祀。”中華書局,1975年,第810頁。

[5]〔清〕孫必振修康熙《陵川縣志》,康熙十九年刻本;〔清〕雷正修《陵川縣志》,乾隆五年刻本;〔清〕程德炯修《陵川縣志》,乾隆四十四年刻本。

[6]〔清〕徐炑修《陵川縣志》,清光緒八年刻本。

[7]杜正貞:《村社傳統與明清士紳——山西澤州鄉土社會的制度變遷》,上海辭書出版社,2007年,第214頁。

[8]事實上,從民國重修碑碑陰及另附的兩塊人名碑碑文內容看,民國重修的助緣人群、行會組織遍及整個陵川縣域。

[9]彭明浩:《地方祠廟中的前廊空間——晉城二仙廟宋代大殿原始格局分析》,《古代文明》(第13卷),上海古籍出版社,2019年,第290~302頁。

[10]徐怡濤:《長治、晉城地區的五代、宋、金寺廟建筑》,北京大學博士學位論文,2001年,第54~57頁。

[11]前揭徐怡濤:《長治、晉城地區的五代、宋、金寺廟建筑》,第62~64頁。

[12]廟東廂樓一層南墻內嵌乾隆十九年(1754年)立石《重修三教堂創建看樓舞樓碑記》:“古有三教堂、五大士廟一院,創自明天啟年間”,結合木構形制,以天啟年間(1621-1627年)為共存紀年。

[13]據拜殿墻內嵌康熙五年(1666年)《創修拜殿碑記》:“擇日鳩工,創建拜殿五楹并重修□□□□月而告成”,結合木構建筑形制,以康熙五年為共存紀年。

[14]真武殿前現存立石于隆慶三年(1569年)《創建三官廟并真武殿記》:“乃建前殿五間,工未訖而維那住持先后沒焉……又周繚垣墻,中設門扃……隆慶三年歲在己巳后六月望日……”,結合木構形制,以隆慶三年為共存紀年。

[15]大殿臺基現存康熙八年(1669年)題記:“康熙八年歲在己酉二月吉旦重修石臺記:昔以石臺殿壞,今修殿之后重新修理。”結合木構形制,以康熙八年為共存紀年。

[16]殿內墻嵌萬歷十九年(1591年)《創建玄帝閣記》:“經營于萬歷壬午歲孟夏念九日之吉,樂成于萬歷辛卯年季春望后之□”,結合木構形制,以萬歷十九年為共存紀年。

[17]戲臺內嵌乾隆二年(1737年)《定林寺創建舞樓記》:“工經始于乾隆元年九月,落成于二年四月”, 結合木構形制,以乾隆二年為共存紀年。

[18]廟內存同治十三年(1874年)《重修玉皇廟記》:“又經營數載,復創建舞樓三間,隨帶東西配房八間……工開十八年,至同治壬申,其工始竣”,結合木構形制,以同治十一年為共存紀年。

[19]前廊墻內嵌光緒十五年(1889年)《建修□□樓房碑記》:“至十五年春,共積錢六拾有余串,始于二月十三日興工修理,陰則神功佑之,陽則人力助之,不數月而功成告竣”,結合木構形制,以光緒十五年為共存紀年。

[20]前揭徐怡濤:《長治、晉城地區的五代、宋、金寺廟建筑》,第111頁。

[21]例如北京大學考古文博學院文物建筑專業測繪的高平馬村鎮古寨村花石柱廟,該廟一進院落,現地表不見獻殿,但經考古發掘,在院落當中遠離正殿處發現獻殿遺跡,參見王子寒《山西高平古寨村花石柱廟建筑考古復原研究》,北京大學學士學位論文,2020年。

[22]前揭徐怡濤:《長治、晉城地區的五代、宋、金寺廟建筑》,第107頁。

[23]前揭徐怡濤:《長治、晉城地區的五代、宋、金寺廟建筑》,第108頁。

[24]古代建筑修整所:《晉東南潞安、平順、高平和晉城四縣的古建筑(續)》,《文物參考資料》1958年第4期,第46頁。

[25]陳豪:《建筑遺存所見晉東南地區宋金元時期的民眾信仰空間》,北京大學博士學位論文,2020年,第72~74頁。

[26]表中有確切創建紀年的寺廟建筑,其紀年系依據現場調查所見創建相關碑刻、題記,結合建筑形制判定,其他寺廟建筑無創建文獻記載,以依據建筑形制推斷的現存原構年代區間作為創建年代。

[27]格局復原圖1、2參考對晉東南五代、宋、金時期寺廟建筑規制的研究成果,參見徐怡濤《長治、晉城地區的五代、宋、金寺廟建筑》,北京大學博士學位論文,2001年,第111頁。

[28]張慶捷、李裕群、郭一峰:《山西高平羊頭山石窟調查報告》,《考古學報》2000年第1期,第85~86頁。

[29]杜正貞已論述過澤州社會在北宋時期從佛教獨尊到以龍神、玉皇、成湯、二仙等雨神信仰發展的地方信仰變遷歷程,參見《村社傳統與明清士紳:山西澤州鄉土社會制度的變遷》,上海辭書出版社,2007年,第20~28頁。

[30]姚春敏、楊康:《清代鄉村社廟認定與社神選擇——以清代澤州府為中心》,《求是學刊》2020年第5期,第175頁。

[31]康熙《陵川縣志》卷三記載了明萬歷三十七年(1609年)和順治十五年(1658年)陵川的在籍人口:“萬歷三十七年戶一萬一千七百九十四,口九萬一千二百四十二;國朝順治十五年戶一千七百六十,口二萬一千二百七十九。”可見明清之交陵川地區人戶的銳減。

[32]見白玉宮東廊廡南四間廊下公元1996年《重塑神像碑文》。

[33]參見趙世瑜《敘說:作為方法論的區域社會史研究》,載所撰《小歷史與大歷史:區域社會史的理念、方法與實踐》,生活·讀書·新知三聯書店,2006年,第1~14頁。