讀奇書,做奇男子

陳晉

中國中共文獻研究會副會長,毛澤東思想生平研究會會長,原中央文獻研究室副主任。多年來從事中共黨史文獻和當代理論研究,以及電影、電視文獻片撰稿,著述曾獲中國出版政府獎、中華優秀出版物獎、精神文明建設“五個一工程”優秀作品獎等。

本書生動講述了毛澤東把書讀活的故事,細致呈現了毛澤東閱讀政治、哲學、文學、歷史等中外典籍的心得體會,彰顯了閱讀對毛澤東判斷形勢、制定政策、與人交流、表達心曲等的重要意義。

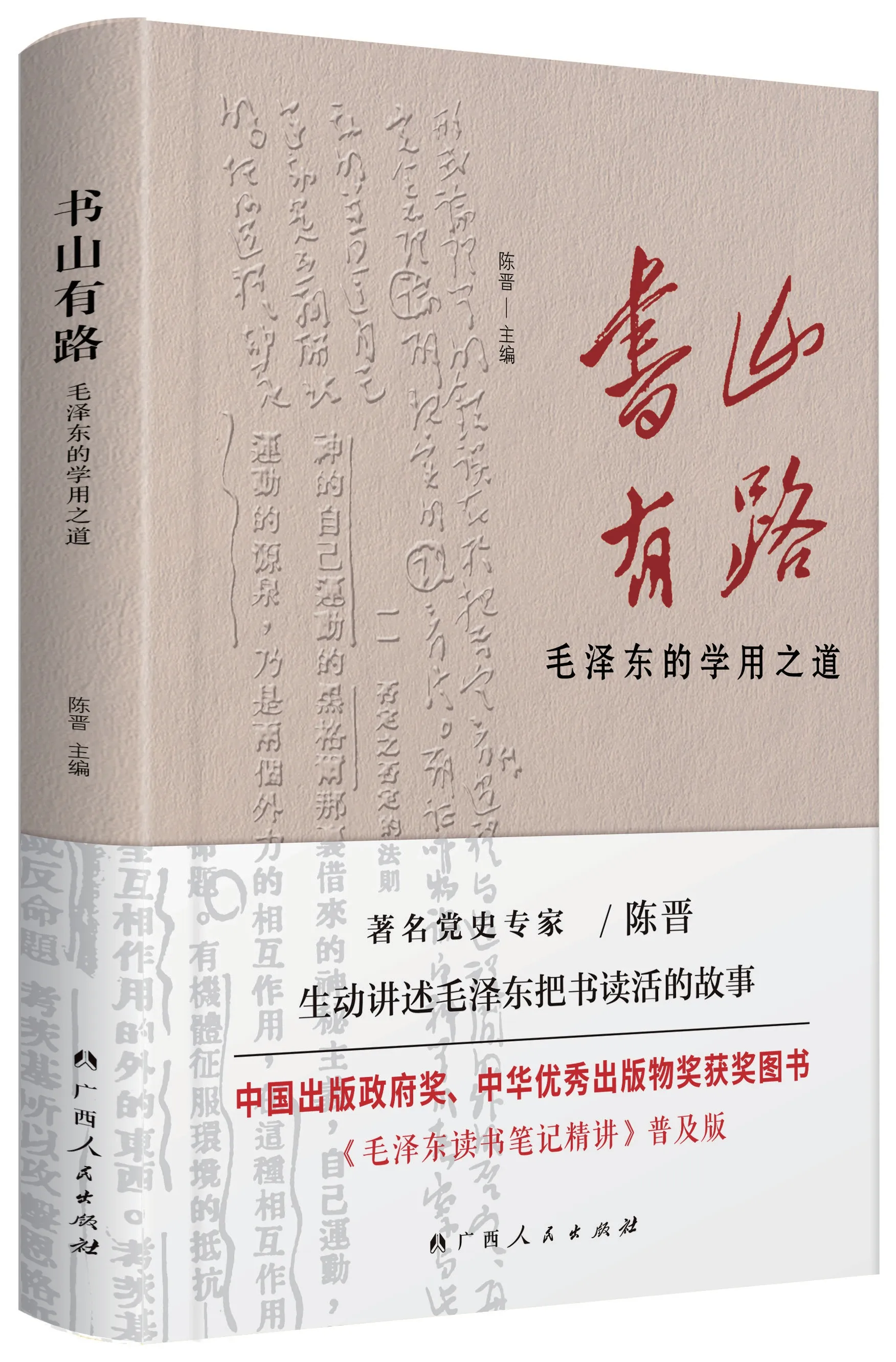

《書山有路——毛澤東的學用之道》陳晉 主編廣西人民出版社2022.1/68.00元

毛澤東在湖南省立第一師范學校讀書時有個外號,叫“毛奇”。一說是因為他崇拜當時的德國元帥毛奇;還有一說是他和同學們談論“立志”,常說“讀書要為天下奇”,即“讀奇書,交奇友,創奇事,做奇男子”。按后者的說法,毛澤東把“讀奇書”當作了成為“奇男子”的條件之一,1917年下半年至1918年上半年,毛澤東讀到的這本《倫理學原理》可謂是他當時心目中的一本“奇書”。在閱讀中,他發表了不少“奇論”,透露出這個未來“奇杰”的一些人格氣象。

《倫理學原理》是德國哲學家、倫理學家泡爾生的代表作《倫理學體系》的一部分。泡爾生1878年起任柏林大學教授,其哲學觀點是二元論,倫理思想的特點是調和直覺與經驗、動機與效果、義務與欲望。1909年,蔡元培據日譯本把《倫理學原理》譯成中文出版,全書共約10萬字。

楊昌濟在湖南省立第一師范學校教授倫理學時,采用的課本便是這本《倫理學原理》。當時多數同學對哲學不感興趣,聽課不甚專注,唯有毛澤東等少數人用心聽講,勤做筆記。毛澤東極愛讀這本書,曾根據其中一些論點加以批判和發揮,寫過一篇名叫《心之力》的文章,被楊昌濟大加稱贊,給了100分。

對這本《倫理學原理》,毛澤東仔細通讀,在上面一共寫了12100余字的批語,讀不到10個字便寫下一個字,其閱讀之投入可窺一斑。全書還逐句用墨筆加以圈點,畫上單杠、雙杠、三角、叉等符號。批語是用工整的行楷寫在天頭、地腳空白處及行距間,小者如七號鉛字,要用放大鏡才看得清楚。批語最多的是第四章“害及惡”、第五章“義務及良心”,共5900余字;次為第六章“利己主義及利他主義”,約1500字;再次為第一章“善惡正鵠論與形式論之見解”,約1100字。

批語的內容絕大部分是毛澤東抒發自己的倫理觀、人生觀、歷史觀和宇宙觀,以及對原著的各種批判與引申,小部分是對原著的簡要的贊同和章段的提要。凡原著中合乎他觀點的地方,不論唯物或唯心,必濃圈密點,眉批則往往有“切論”“此語甚精”“此語甚切”“此說與吾大合”等語。他對原著的否定與懷疑之處也很多,常見這類批語:“誠不然”“此不然”“此節不甚當”“此處又使余懷疑”“吾意不應以此立說”“此說終覺不完滿”等等。其中許多地方聯系到中國的歷史,墨子、孔子、孟子、宋明理學、王船山、顏習齋、譚嗣同、梁啟超等諸家思想,以及五四運動前夕的國事與思潮,處處充滿著追求真理、真知和改革國家社會、重塑人心道德的精神。

毛澤東讀這本書是在1917年下半年到1918年上半年。他這時的思想還沒有脫離唯心主義的范疇。因此,他很注重從改造人心入手尋求救國之道,習慣用抽象思辨的方法來思考問題。他這時的思想處于新時代來臨前夕的轉型期,《倫理學原理》“心物二元論”的調和基調恰恰吻合了他這個時候的思想特征。

人們還可從《倫理學原理》上的批注了解毛澤東的讀書方法:不是被動地接受書中的觀點,而是一面讀一面想。遇到他同意的觀點,就表示接受,有時還加以發揮或大做文章;遇到他不同意的觀點,就提出自己的意見。

前文所引第一個批語的第一段,比較集中地表達出了毛澤東當時的生死觀。

青年毛澤東在批語中根據物質和精神不滅的道理,提出一個說法:人類無所謂生死,只是物質與精神的“團聚而已”。因此,死亡不僅不可怕,還是一種別開生面的人生境界。由生到死的巨大轉折,在青年毛澤東的想象中,呈現出一派壯美的景象:“大風卷海,波瀾縱橫,登舟者引以為壯,況生死之大波瀾何獨不知引以為壯乎!”這種生死邏輯頗有些像莊子的齊生死之論。但莊子在妻子死后“鼓盆而歌”,是一種消極遁世的人生觀的表達,在表面灑脫的長歌之下,隱然有一種大悲哀、大憂患。而青年毛澤東的生死觀則遠遠超越了悲劇氣氛,把生死之變視為對宇宙規律和人生真諦(當然不是科學的)的把握,從而體現了樂觀進取的人生觀。

青年毛澤東形成上述樂觀豪邁的生死觀,與他在時空觀上承認空間、否定時間的主張,在人生觀上強調現在、反對追思過去與幻想未來的現實主義態度有內在聯系。他提出,人類只生活在現在,“處處皆現實”,過去的生活也是現實,未來的生活也是現實,事物的轉化、人世的遷移只是個空間問題,只是個成毀問題。無所謂時間,也無所謂死亡。

前文所引第一個批語的第二段中,毛澤東把他的生死觀推及對國家、民族、社會乃至整個宇宙的生存和毀滅的看法。

在他看來,對于一個人來說,既然無所謂生死,那么,擴而言之,對于世上一切事物來說,也自然“無生滅,而只有變化”。例如,人們常說國家有“滅亡”的問題,其實,這只是國家現象發生了變化,因為其土地、其人民“未滅亡也”。他還舉公元前5世紀歐洲的日耳曼部落的一部分演變成今天的德意志國家為例來說明這個問題。正是日耳曼部落的變化,形成了今天強大的德意志。可見,變化是“國家日新之機,社會進化所必要也”。

很明顯,毛澤東當時提出國家、民族無所謂生滅而只有變化,具有強烈的現實動因。正是基于此,毛澤東在批語中不惜宣稱,“吾人甚盼望其毀,蓋毀舊宇宙而得新宇宙”。這一信念無疑在后來轉化為他打碎舊世界、建設新世界的革命豪情。