西湖天下景春季空間感知構成研究

王 穎,舒美英,蔡建國,3

(1.浙江農林大學風景園林與建筑學院,浙江杭州 311300;2.浙江農林大學暨陽學院,浙江諸暨 311800;3.浙江農林大學園林設計院有限公司,浙江杭州 311300)

[通信作者]蔡建國(1971—),男,博士,副教授,碩士生導師,研究方向為園林景觀設計和生態效益、家庭園藝。

西湖天下景古典園林由于其得天獨厚的地理位置與文化蘊涵,在江南園林中占據重要地位。西湖天下景能在眾多江南園林中脫穎而出,離不開其空間營造技藝。該空間三面被孤山天然巖壁環抱,內部空間以自然、精巧著稱,占地面積不大,但五臟俱全,溪池山石景,建筑與植物高低參差,疏密有致[1];楹聯“水水山山處處明明秀秀,晴晴雨雨時時好好奇奇”借助人的感知與聯想能力,產生意蘊無窮之感[2]。西湖天下景物質空間與意境空間的結合,形成了一幅充滿意蘊的天然圖畫。

當前園林空間感知構成的研究結果主要集中于單個感知構成元素的分析。如風景建筑與植物作為園林環境構成的主體要素,其體量、位置等直接影響著園林空間的尺度形式與人的直觀感受;色彩因搭配的不同,給人產生不同的心理情感,植物空間的大小、尺度感因植物色彩的組合而變得明顯或模糊;建筑與植物虛實相間,在光影的作用下使建筑立面形成豐富的視覺變幻,增加空間的層次,賦予空間靈動感、意境感[3-6]。上述研究表明,空間作為園林景觀的重要表現形式,值得對其感知構成進行科學、系統、綜合的研究和實踐。基于此,本文以西湖天下景園林為研究對象,利用SD等方法分別從色彩、尺度、光影3個層面對其春季空間感知進行分析研究,解讀其造園空間智慧,探索小尺度園林空間營造和發展的途徑。

1 尺度空間構成

1.1 調查內容及方法

以西湖天下景為研究對象,調查期間使用照相機記錄景色變化,卷尺測量植物胸徑,激光測距儀測量樹高、分支點,GPS定位儀進行景點定位等,對空間內的建筑與植物基礎信息進行數據測繪(圖1)。針對人在園林環境中的空間感知效果,對空間尺度等影響空間圍合、設計形式的要素進行分析和闡述。

圖1 西湖天下景空間布置

1.2 數據結果分析

經實地測量,將空間內的建筑以及植物基礎信息進行數據統計,將得到的數據通過軟件分析,以圖表的形式呈現出來。

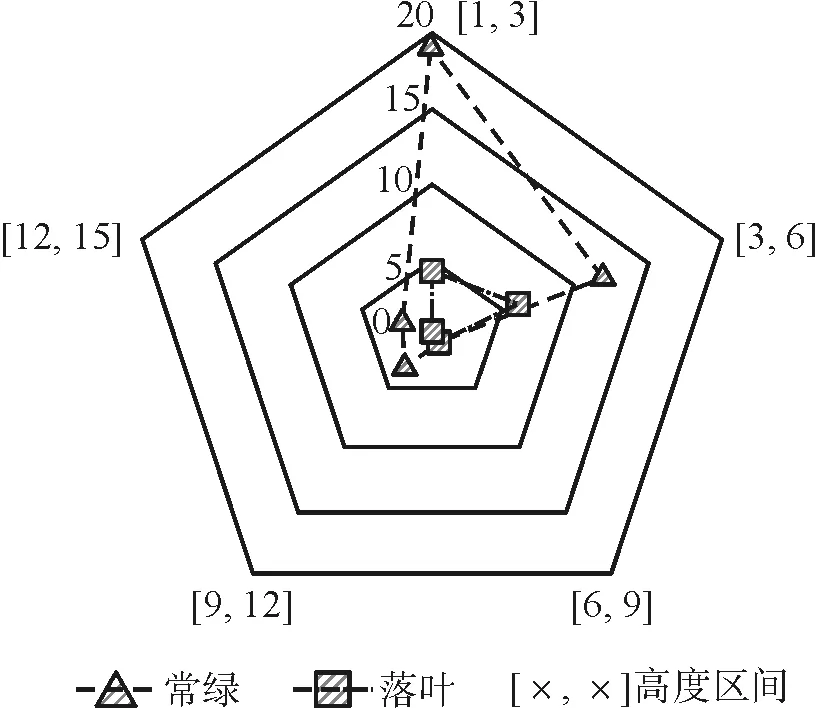

1.2.1 植物類型

由圖2、圖3可知,空間內灌木居多,常綠樹數量占比較大。其中,高度在[1,3]區間內的常綠植物占比較大,落葉樹種主要集中在[3,6]區間內,喬木樹種中常綠、落葉的數量相當。景亭處于整體空間中部臨中心水域,與周邊建筑景物形成連續的景觀序列,以南天竹、杜鵑等常綠灌木為主,高大的喬木以常綠落葉結合種植。空間環境的視覺觀感較為通透,減少空間因過于郁閉對景亭造成的封閉之感,營造出疏密有致的空間視覺環境,亦可突出季相變化的豐富性。

1.2.2 豎向層次配比

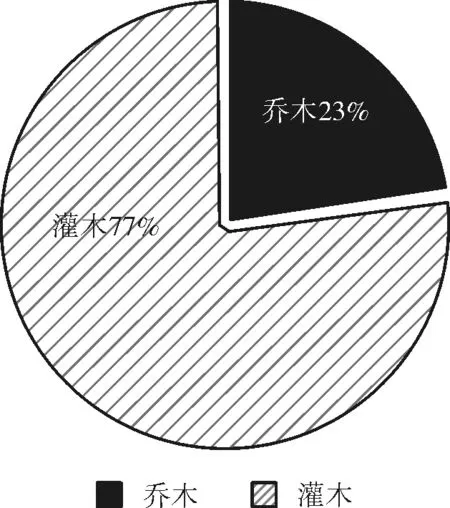

經測量,空間內景亭的高度為5.5 m。由圖4可知,植物

圖2 常綠落葉分布情況

圖3 喬灌木占比

層次高度在5.5 m以下的小喬、灌木類數量居多,10 m以上的植物占比較小,高樹、低樹俯仰生姿,與建筑形成較為舒緩的空間層次落差。

圖4 豎向層次配比

其中,含笑、香樟、廣玉蘭等高大喬木高度超過10 m,在遠離建筑的地方營造林木蔥郁的氣氛,36號含笑作為背景,高度達到了15 m,對建筑起著一定的遮蔽作用。4 m以下的植物居多,使建筑周邊空間視線通透,高大的喬木同較矮小的花灌木結合配植,豎向空間層次感豐富,具有蒼古自然的山林野趣。

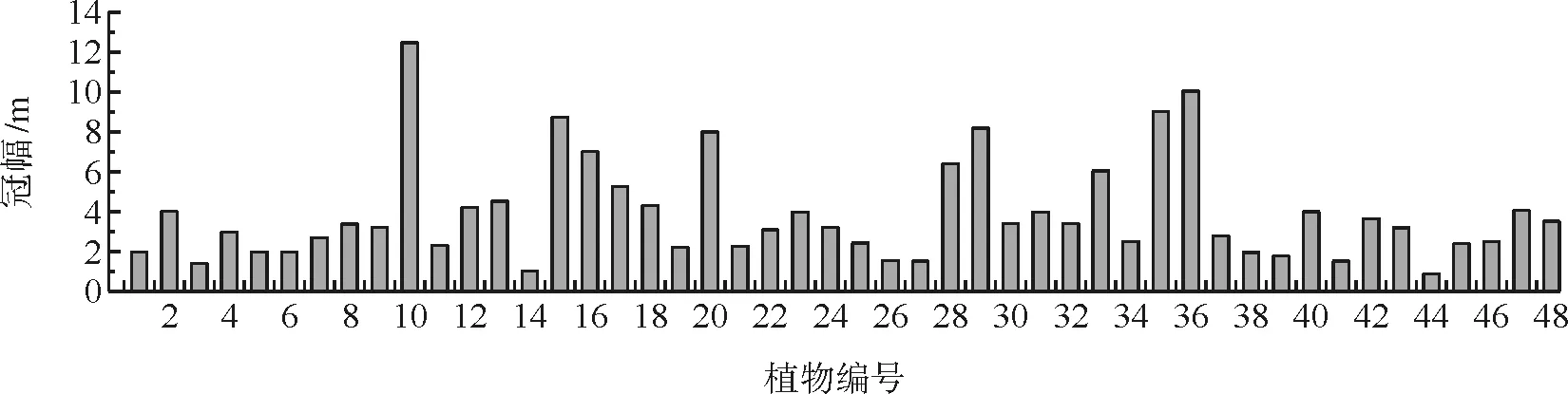

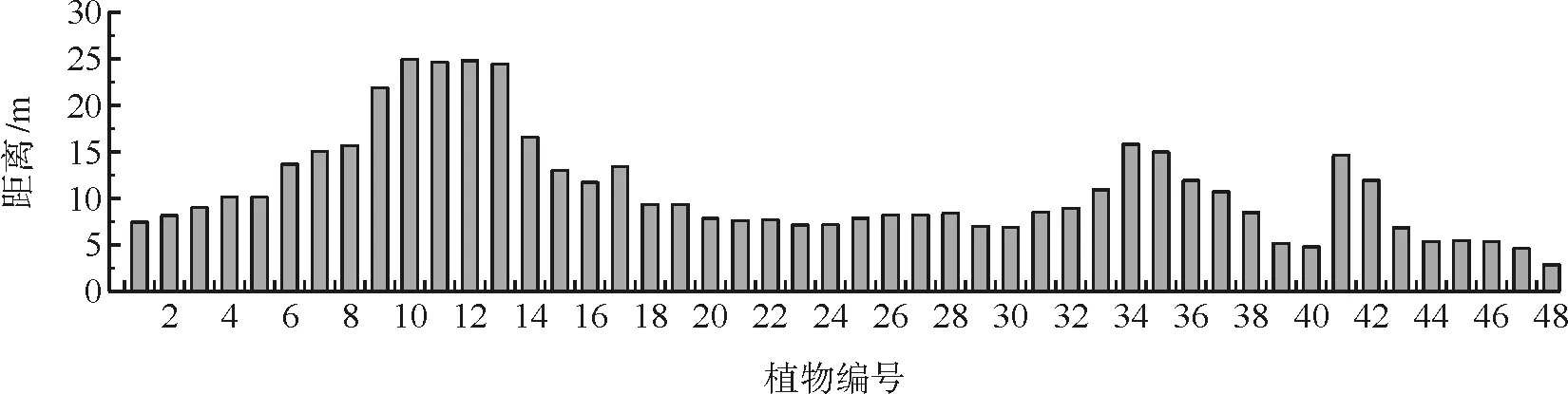

1.2.3 冠幅配比

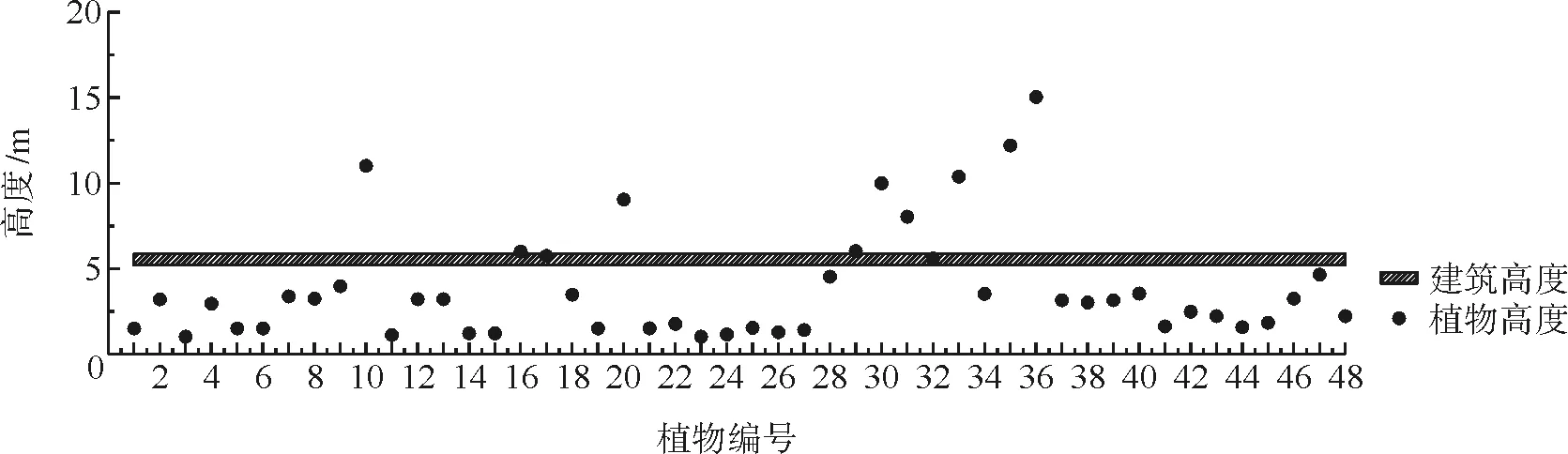

由圖5可知,該空間冠幅在區間[1,4]內的植物種植比重約占80%,在[4,8]范圍內的約占15%,介于[8,12]間的占5%。在這樣的配置形勢下,整體空間尺度較為和諧。

圖5 植物冠幅配比

西湖天下景亭體量小巧,故環境中通常需控制大型喬木的數量,多植冠幅在[1,4]間的樹種,如杜鵑、羅漢松等,避免因喬木體量過于龐大而與建筑的體量不搭,致使空間尺度感知失調。在景亭周圍,僅植一株大型樟樹與水面交相輝映,達到開敞的空間尺度與和諧相映的景觀效果,保證視野范圍通透的同時避免古樸感的缺失。

1.2.4 與建筑間距

結合圖5、圖6可知,該空間內冠幅在[1,5]區間的植物通常距建筑較近,大多離建筑10 m以內;冠幅在[5,10]內的植物分布范圍多樣,間距集中在7~25m之間;冠幅在[10,15]內的喬木僅2株,距建筑分別為25 m、12 m。

圖6 與建筑間距關系

該空間植物距離建筑的間距多樣,但大多集中在5~15 m之間。以景亭為中心,周邊零星點綴蠟梅、杜鵑花、雞爪槭等小型花木,大型喬木遠離建筑,形成開敞靜謐的園林空間。高度參差、冠幅大小不一的植物疏密相間,凸顯出西湖天下景森郁的氣氛。

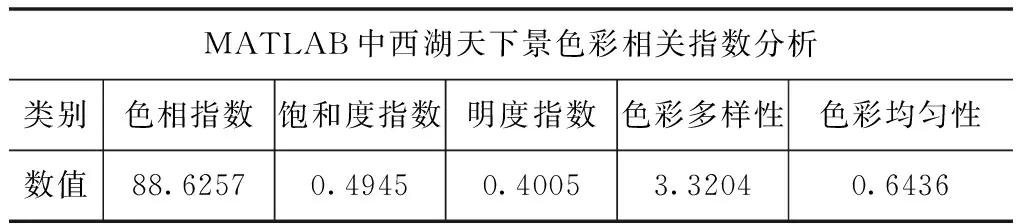

2 色彩空間構成

2.1 西湖天下景色彩空間分析

依據蘆原義信[7]在《外部空間設計》中提出的“D/H理論”,可得出在園林景物中,最佳水平視域情況(45°~60°)下,最佳視距范圍為被觀賞物體寬度的1.2~1.5倍;最佳垂直視域情況(26°~30°)下,最佳視距范圍為被觀賞物體高度的3~3.3倍[4]。

因此,對4月中旬10:00點的西湖天下景,選取視高1.6 m、視距14 m(即最佳垂直視距范圍)、平視角度進行拍照取樣。得到的照片經ps對比實景進行調整,且經多人進行肉眼對照確認,最終選取較符合人眼識別色彩的圖像(圖7)。利用MATLAB對影響空間感知的色調、飽和度、明度進行分析,即HSV三者的具體直方圖表現,從而分析春季該空間的色彩搭配。

圖7 西湖天下景春季景觀

2.2 結果分析

如圖8所示,3個直方圖依次代表H、S、V,其中H為色調、S為飽和度、V為亮度,橫軸0~1為2個極端,趨于0相關性越低,反之越高;縱軸代表數值的大小。H分量的直方圖顯示的色相值在0~1范圍內,在此范圍內有2個峰值,表示這幅圖像主要由2~3種顏色組成,對照圖7能夠清晰地辨別出主要為植物與建筑的顏色;S分量直方圖數值主要集中在0.2、0.6附近,表明該圖的飽和度適中,色彩艷麗程度適中;而V分量直方圖有2個峰值,分別為0~0.2及附近,說明該圖整體色調明暗結合,暗空間分布較為均勻。

圖8 西湖天下景HSV直方

HSV直方圖清晰的描述了西湖天下景春季空間色彩的特征。基于空氣透視原理,在體量、距離相近的情況下,暖色系植物在視覺上有靠前的感覺,冷色系植物有后退的感覺[2]。同一色相,飽和度大有靠近感,反之則后退感強。此處春季空間色彩以綠色系為主,溫度感、飽和度適中,呈現出舒適宜人的空間效果。選擇蠟梅、雞爪槭等春季色彩明度較高的植物,則是應用了“明度高的色彩主觀感受上面積較大,反之有縮小面積之感”這一原理,營造擴大的空間效果。

心理學研究表明,人在進行數目判定時,7為臨界值,一般以3~4種為宜[8],基于這一規律,該空間的色彩集中于3種左右,分別是建筑、植物與山石,避免因顏色的過于復雜導致的空間凌亂。結合圖7、圖8、表1可知,此空間色彩感知較為柔和,色彩多樣性、飽和度、明度均處于適中層次;香樟、蠟梅、柞木等植物在光影變幻的加持下,豐富了色彩效果,整體帶給人們視覺上的舒適享受[9]。

表1 西湖天下景空間色彩相關指數分析

3 光影空間構成

3.1 研究方法與內容

一天之中,日常感受到的陽光可分為早晚、上下午以及正午的太陽光,在上午8∶00~11∶00 與下午 14∶00~17∶00 的時候太陽光與地面夾角為15°~60°,此時的光線能很好的展現出地面景物的輪廓感、立體感及質感[0]。因此,對西湖天下景進行上午時刻(10∶00)以及下午時刻(17∶00)的拍攝取樣,運用SD法對其進行光影空間感受評價。

采用SD法對西湖天下景光影空間進行評價:基于園林美學、環境心理學等理論基礎,借鑒風景建筑、景觀等各領域SD法所選取形容詞對的原則,依據園林光影空間特征等各個方面篩選形容詞對,最終篩選出適合園林光影空間的12個形容詞對[11](表2)。評價尺度:本文就12對形容詞的評價尺度(表3)采用 5 階段尺度進行打分,即-2、-1、0、1、2;以評價項目中“光感”為例,-2為光感黯淡的,-1為光感較為黯淡,0為光感既不黯淡亦不明亮,1為光感較為明亮,2為光感明亮的。

問卷調查:對園林光影空間視覺感受進行評價后分析,需要求被調查者在景觀視覺上的精準性與敏感度優于他人,通過觀察春季所攝圖片后,對西湖天下景進行上午與下午時刻的光影空間感受評價[10],故本研究的調查對象限定為風景園林專業的學生,問卷發放30份,回收有效問卷30份,回收率為100%(表2、表3)。

將回收的調查問卷運用 Excel 軟件進行分析,計算出空間各項目因子的平均值,依據數據繪制出以項目因子平均值為基點的評價曲線圖(圖9),基于評價曲線圖分析上午與下午光影的變化帶來的空間感受改變,以此對光影空間視覺感受進行評價。

3.2 結果分析

由評價曲線圖可知,上午與下午光影各評價項目得分在0.4~1.2之間,可見群眾對該空間內的光影效果持滿意態度。其中空間總體感受評價得分集中在0.7~0.9,說明此處

表2 SD法因子形容詞對描述表

表3 SD法評價尺度表

圖9 西湖天下景春季光影空間對比曲線

空間較為舒朗。“光感”因子平均分值最高為1.5,說明被調查對象對空間內光線感知持比較滿意的態度。而在上午與下午的光影感受因子平均值中,新奇度平均得分較低,可見西湖天下景作為古典園林,其光影所營造的空間景觀新奇度較為薄弱。

樣本曲線中意境感~變幻度段的上午光影空間感受因子變化趨勢與下午的基本相近,上午的光感(1.50)、投影清晰度(1.07)各項分值明顯高于下午,意境感(1.00)、投影覆蓋度(0.67)、空間感(0.72)分值則相較于下午略低。由于太陽入射角度隨時間推移而發生的變化,西南角處植物豎向層次的豐富因此營造出多變的光影效果,形成充滿韻律感的樹影排列,增添了下午的空間視覺美感;同時,下午的光感較弱,地面上的投影清晰度降低,整體的覆蓋面積變大,呈現斑駁光線交錯重疊的景象,營造朦朧的園林意境,空間感較上午更加舒朗。

此處光影空間感知因子中,動態感、功能感、變幻度的差距微小,說明一天內光影的變化不會對這三者空間感受產生特別明顯的變化;相比之下,光感、投影覆蓋度、投影清晰度以及空間郁閉度會隨著光線的變化而產生不一樣的效果。基于SD 法對該空間的總體感受評價為:該園林空間的尺度適中,整體環境整潔,較強的空間秩序感,能吸引游人聚集觀賞。空間內樹種以常綠居多,落葉樹種的寥寥光影點綴亦豐富了空間色彩感、以及整體層次的變化;光影的變幻對于空間意境感的營造起到一定作用,下午斑駁的光影更顯空間意境[2],使人自在愉悅。

4 小結與討論

空間是園林設計的靈魂,而園林空間被人們靈活的感知、使用,卻基于空間所具有的“無”的特質,無法用語言將其表達清楚,亦讓通過詳實的數據去分析研究其原理變成一大難題[13]。本文采用SD等方法對西湖天下景空間內建筑與植物的尺度信息、色彩空間、光影變幻3個層面進行量化評價分析,以達到研究其春季空間感知構成,進而探討如何通過物質空間和精神空間層面將小尺度園林營造出“咫尺山林”的園林景觀的目的。研究結果有3點:

(1)尺度層面:景亭體量小巧,故植物配植以灌木居多、占比約77%,高5 m以下的植物占絕大多數;建筑與植物的距離多處在5~15 m范圍內;冠幅在區間[1,5]的植物種植比重約占80%;以景亭為中心,大型喬木遠離建筑,圍合成舒朗靜謐的園林空間。

(2)色彩層面:空間春季色彩種類以2~3種為主,HSV指數分別為88.625 7、0.494 5、0.400 5,在大面積綠色的掩映下色彩較為柔和,色彩多樣性、飽和度、明度均處于適中層次,整體色彩帶給人們視覺上的舒適享受。

(3)光影層面:SD法分析結果表示,春季一天中光影的變化對空間感知具有一定程度上的影響,其中光感、投影覆蓋度、投影清晰度以及空間郁閉度等會隨著光線的變化而產生不一樣的氛圍效果,而空間的功能感與動態感與光影變幻的相關性較弱,變化不明顯。光影的存在豐富了空間的意境感,營造出晴雨、雪霧不同情境下的西湖意蘊之美。

相對于前人對園林空間感知構成的主觀分析與理論層面描述,本文對西湖天下景春季空間感知構成進行了量化研究,分析如何從尺度、色彩、光影3個方面將“小”尺度空間營造出咫尺山林的深遠感,從而形成令人流連忘返的藝術空間。通過理性的量化分析證明,在園林景觀中,可基于尺度、色彩、光影等方面進行空間感知設計營造,為今后古典園林空間構成分析研究提供借鑒,以及在現代“小尺度”園林空間設計中應用的理論或手法提供參考。用量化指標對古今學者研究出的設計原則和設計方法進行印證,進而指導園林空間設計,是古為今用、融匯貫通的方式。在今后的研究中,可嘗試與其他分析技術相結合,從而更加具有科學性和完整性的解決在小尺度園林景觀中遇到的空間規劃與設計問題。