地鐵盾構隧道下穿鐵路大橋數值模擬研究

王紅濤

(天津晟源工程勘察設計有限公司,天津 300000)

隨著地鐵不斷發展,地鐵線網規劃時,受周邊建(構)筑物、地下管線等環境因素的制約,越來越多的地鐵隧道下穿高速公路、橋梁、鐵路等既有工程。地鐵盾構區間隧道在施工整個過程中會對隧道周圍土體產生較大的擾動,進而影響既有橋樁、路基等建(構)筑物結構的自身穩定性,從而導致既有結構的破壞,受到國內外學者廣泛關注。

國內學者[1-8]依據不同城市地鐵項目為背景,對區間隧道下穿既有橋梁、樁基、框架橋以及高速公路基等建(構)筑物進行了研究分析,為北京、成都、武漢、上海等大城市地鐵隧道下穿風險源工程設計、施工提供了合理的理論依據及可靠的工程實踐指導。洛陽地鐵建設經驗匱乏,結合洛陽當地水文地質對地鐵隧道下穿風險源的研究迫在眉睫。

本文以洛陽地鐵1號線楊灣站站后出入段線工程為背景,通過三維有限元數值模擬研究分析了盾構隧道對東北聯絡線特大鐵路橋的影響,為類似工程的設計、施工提供參考。

1 工程概況及水文地質

1.1 工程概況

1.1.1 盾構區間隧道工程概況

洛陽市地鐵1號線工程楊灣站站后出入段線區間采用盾構法施工。區間盾構段結構采用預制管片拼裝而成。預制管片襯砌參數:內徑φ5 500 mm、外徑φ6 200 mm,管片厚度350 mm、環寬1.5 m、楔形量40 mm。襯砌環由1塊封頂塊K、2塊鄰接塊(B1、B2)、3塊標準塊(A1、A2、A3)組成,采用錯縫拼裝的拼裝方式。

本區間左、右線線間距為10.0~30.6 m,線路最大縱坡為33.458‰。本區間盾構機由楊灣站大里程端始發,明挖區間盾構井處接收。

1.1.2 東北聯絡線特大橋工程概況

該東北聯絡線特大橋位于洛陽樞紐內,樞紐東西接入隴海鐵路,東至白馬寺站,西至洛陽站,南北接焦柳鐵路,北至孟津,南至關林。東北聯絡線特大橋結構形式為鋼筋混凝土預制裝配結構,跨度約32.6 m,采用φ1 000 mm鉆孔樁基礎,樁長約為26 m,墩臺基礎高度為2 m,橋下凈空約為14~16 m,地鐵1號線于東北聯絡線特大橋A067#~A069#橋墩之間下穿,其中地面標高為126.87 m。

東北聯絡線為Ⅰ級單線電氣化鐵路;基礎為碎石-4000道床,軌枕為混凝土Ⅲ型橋枕,列車設計最高時速為120 km/h;軌道形式為有砟軌道,軌道結構高度為766 mm。下穿處東北聯絡線處位于曲線段,曲線半徑1 200 m,縱坡為8‰。

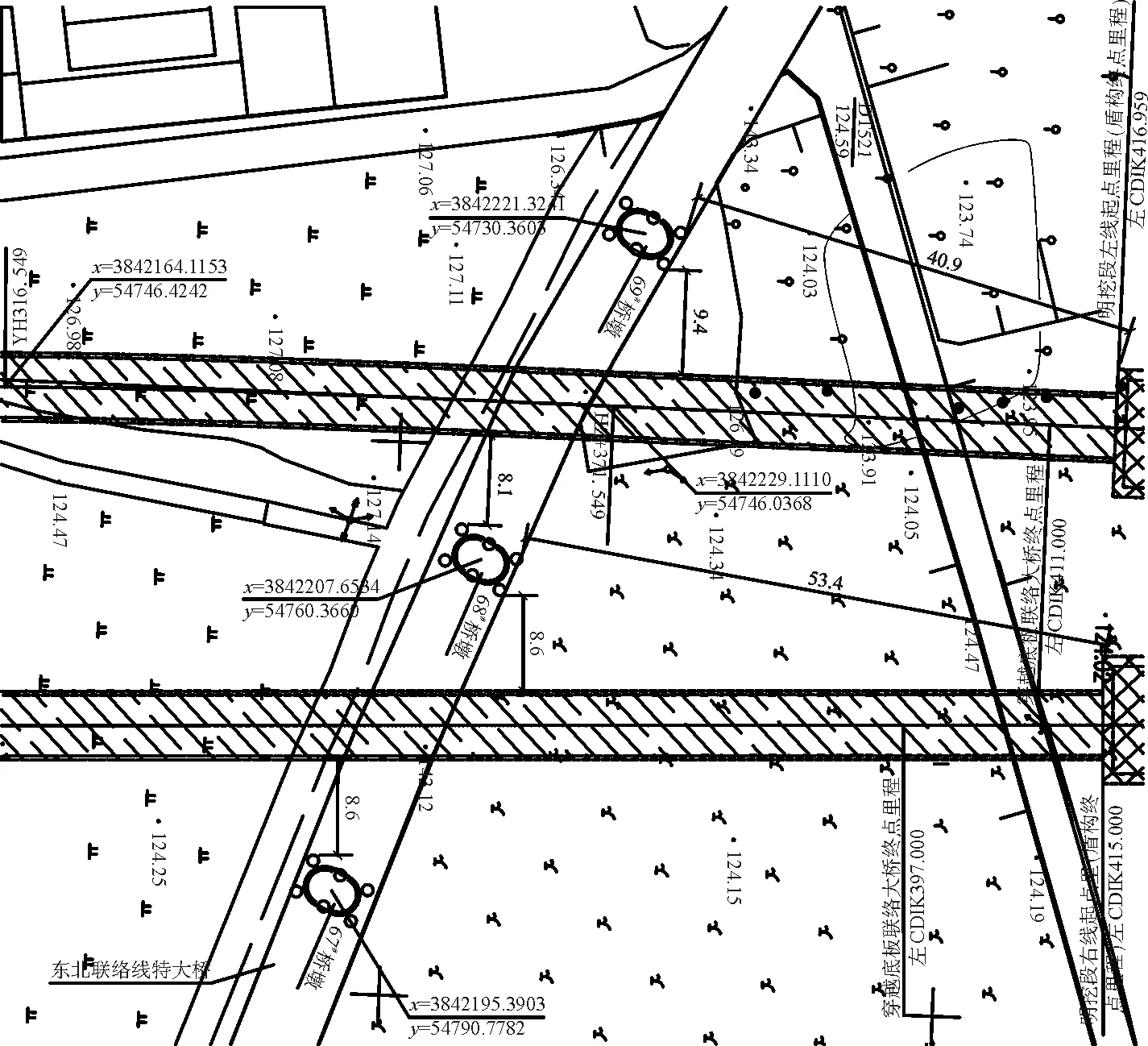

1.1.3 區間隧道與東北聯絡線特大橋的位置關系

楊灣站站后出入段線左線區間與樁基的最小水平凈距為8.1 m,右線區間與樁基的最小水平凈距為8.6 m。其中聯絡線橋處區間覆土約6.1 m,盾構區間與鐵路軌面豎向凈距約25.7 m(圖1、圖2)。

圖1 區間隧道與鐵路平面位置關系

圖2 區間隧道與鐵路平面位置關系

1.2 場地地層特性及水文地質

1.2.1 工程地質

工程場地地層情況:自上而下依次由人工填土層、第四系全新統沖積層、第四系上更新沖積層構成。第四系全新統沖洪積(Q4al+pl):褐黃色,巖性主要黃土狀粉質黏土及黃土狀粉土,下部為細砂、卵石,廣泛分布在本區,厚度10~15 m;第四系上更新統沖洪積(Q3al+pl):主要為粉質黏土、粉土、卵石或卵石土夾砂、粉質粘土、粉土薄層。區間穿越的地層主要有黃土狀粉質黏土、細砂、卵石地層等。

1.2.2 水文地質

本場地實測地下水位埋深為12.00~15.50 m,標高114.93~115.03 m,水量豐富,根據地下水介質特征和埋藏賦存條件,場地地下水類型主要為潛水。含水層為卵石層。補給來源主要為大氣降水、渠水、灌溉水及河水,水量豐沛,地下水主要排泄方式為人工開采地下水,其次為地下徑流。根據洛陽市地下水多年觀測,地下水動態類型為氣象水-文型,地下水位年變化幅度3.0 m左右,歷史最高水位為118.00 m,該地區抗浮設防水位可按118.00 m考慮。

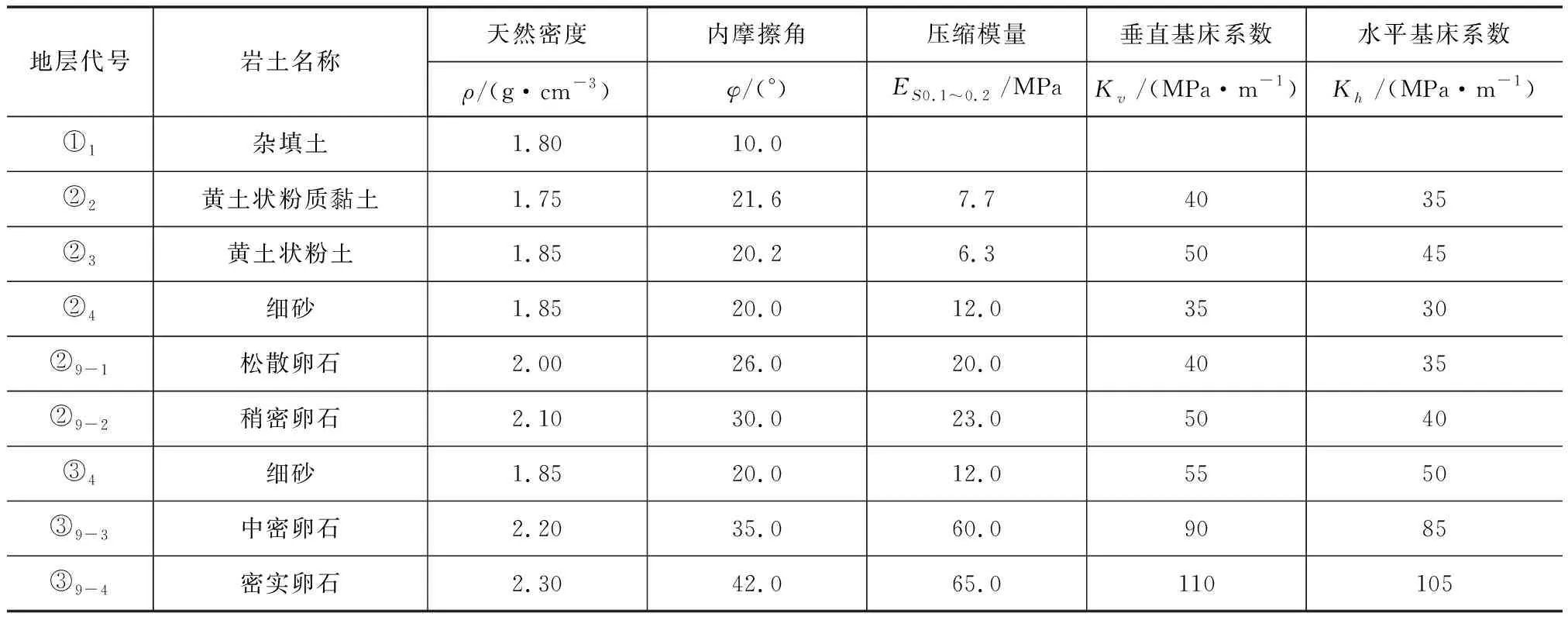

1.2.3 巖土工程參數建議值

巖土工程參數建議值見表1。

表1 洛陽地鐵聯絡線工程巖土參數建議值

2 變形控制標準及主要工程技術措施

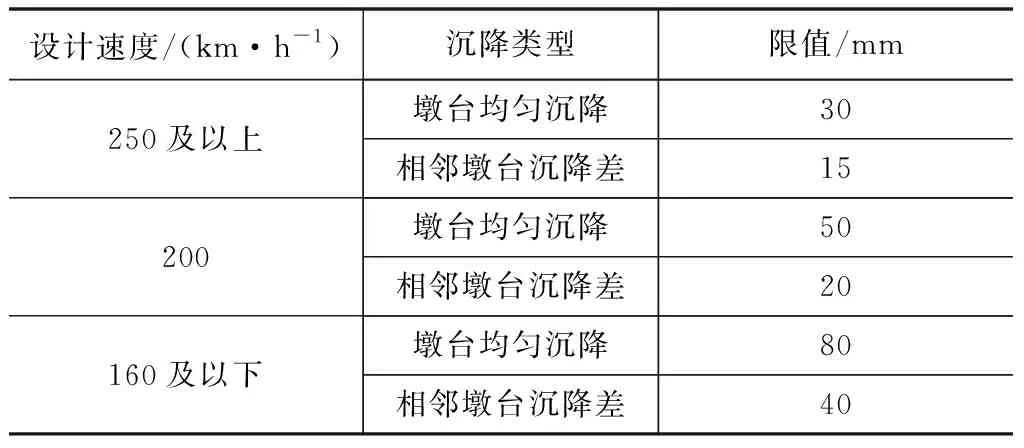

2.1 變形控制標準

根據TB 10002-2017《鐵路橋涵設計規范》中第5.4.6規定墩臺基礎的沉降應按恒經計算,其工后沉降量不應超過表2限值。

表2 有砟軌道靜定結構墩臺基礎工后沉降限值

2.2 主要工程技術措施

盾構穿越過程中,采取的主要措施:

(1)在穿越范圍內,采用多孔特殊管片,取代普通段落的二次注漿,施作二次深孔加強注漿加固,以提高管片強度和穩定性,減少后期沉降。

(2)下穿單位內左、右線各采用高強度配筋襯砌管片。

(3)通過對盾構施工工藝的優化,在施工參數設定、盾構姿態控制的條件下,進一步減小地層沉降、橋梁變形。

(4)結合國內軌道交通區間隧道下穿國鐵的成功經驗,為確保下穿期間鐵路的運營安全,建議對列車進行限速,限速45 km/h減速緩慢行駛。

(5)另外通過盾構同步注漿、盾尾補壓漿及二次注漿的措施,能夠有效地控制鐵路橋樁的水平位移、豎向沉降。

(6)對鐵路布設嚴密的監控網,加強其監控量測,嚴格監視各項控制指標的變化,用監測數據指導設計、施工。

3 盾構隧道下穿鐵路橋涵施工影響數值模擬分析

3.1 使用軟件及建立模型

有限元程序分析采用MIDAS/GTS巖土工程計算軟件。采用自動劃分實體網格的方法,劃分單元為四節點的四面體單元,土體尺寸為171 m×68.2 m×40 m(分別為鐵路橋的順橋向、橫橋向和土層厚度)。

建立三維有限元分析模型如圖3所示。

3.2 數值模擬結果分析

3.2.1 隧道下穿對橋墩橫、縱向位移分析

新建軌道交通1號線從東北聯絡線大橋67#、68#、69#橋墩中間穿越,左線區間與樁基的最小水平凈距為8.1 m,右線區間與樁基的最小水平凈距為8.6 m,隧道下穿對墩頂位移影響較大,墩頂位移直接影響鐵路行車安全,因此有必要對因隧道的修建引起墩頂的橫縱向的位移進行分析。取66#~70#橋墩進行分析(圖4、圖5)。

圖3 三維幾何模型及網格劃分

圖4 左、右線隧道施工后引起的墩頂橫向位移

圖5 左、右線隧道修建引起的墩頂橫向位移

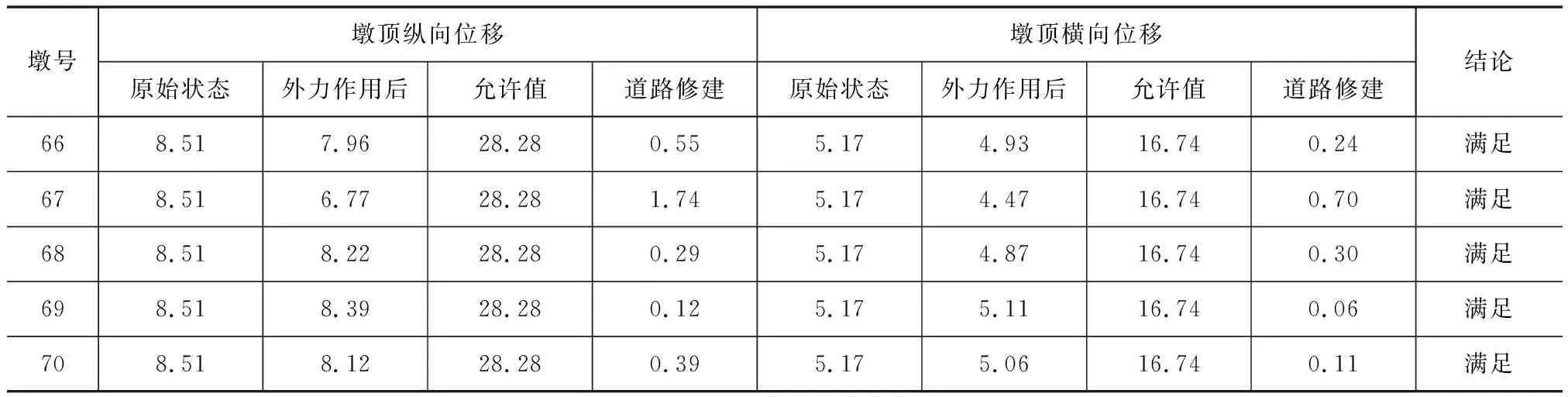

橋墩墩頂位移檢算如表3所示。

故橋墩截面強度、偏心及墩頂縱、橫向彈性位移均在允許范圍之內,滿足安全要求。

3.2.2 左線隧道貫通對鐵路橋基樁的沉降影響分析

根據設計圖紙,楊灣站站后出入段線下穿東北聯絡線先施工右線隧道,然后施工左線隧道。因左線隧道下穿引起的沉降增量如圖6所示。

表3 墩頂位移檢算結果 單位:mm

圖6 左線隧道下穿引起橋墩基樁沉降云圖

通過以上分析得出,左線下穿后東北聯絡線66#、67#、68#、69#、70#橋墩基樁沉降量分別為-0.16 mm、0.68 mm、1.54 mm、0.35 mm、-0.14 mm。

因左線下穿引起的東北聯絡線66#、67#、68#、69#、70#橋墩基樁沉降量分別為-0.01 mm、-0.03 mm、0.87 mm、0.55 mm、-0.03 mm。

因本工程左右線隧道施工引起的沉降量計算結果匯總如表4。

由表4可知,隧道下穿之后,東北聯絡線橋墩單墩沉降值最大值為70.9 mm,滿足普速鐵路有砟軌道不大于80 mm的要求,相鄰橋墩沉降差值最大值為25.08 mm,滿足普速鐵路有砟軌道不大于40 mm的要求。

4 總結

盾構區間隧道施工時通過采取控制掘進參數、加強管片配筋、多孔注漿等措施可以有效的控制下穿段鐵路橋樁的水平、豎向位移。

通過三維數值模擬計算,對地面沉降、橋樁沉降、相鄰墩臺差異沉降、墩臺傾斜等變形指標進行分析可知,東北聯絡線的工后變形量滿足控制標準。地鐵施工對工務、電務、通信、供電、電力等既有設備的影響滿足變形控制標準,且無需進行遷改、防護設計。

表4 隧道施工引起橋梁沉降量計算結果匯總 單位:mm