以“民”之名:民宿認知的三種層次

楊麗娟

(四川師范大學歷史文化與旅游學院 四川成都 610066)

引言

旅游不僅具備放松身心、增長知識、開闊視野、促進交流等功效,更是人類詩意棲居的一種表達方式。人在旅途,住為必要需求,既有“金陵津渡小山樓”的房居,也有“江楓漁火對愁眠”的船居。進入當代大眾旅游之后,住宿類型也日益豐富,除酒店以外,還有“農家樂”“家庭旅館”“民居接待”“民宿”等一系列非標準住宿設施。盡管學界對這些非標準住宿已有了頗多研究,但它們究竟只是熱鬧一時的商業營銷策略,還是真實反映市場需求變化的客觀應對呢?如是后者,這些住宿類型究竟反映了旅游者需求的何種演變?如此演變會受哪些因素的影響?新的需求在非標準住宿中能從哪些維度呈現與建構,從而實現概念的名實相符?非標準住宿的可持續發展之路在哪里?作為滿足旅游者“體驗當地生活”、提供“像家一樣的感覺”的民宿,成為了非標準住宿的研究熱點。本文聚焦于關鍵詞“民”,對現有相關研究進行梳理和反思,討論“民宿”概念話語的位置表述變化、概念內涵的地方文化表征和概念核心的交往情感表現,探析與民宿交織的“旅游者”“民宿主人”“目的地”的互動關系的規律及未來發展趨勢,深化對民宿的理論建構和內涵認知。

一、民之序:作為概念話語的位置表述變化

在農家樂、家庭旅館、民居接待、民宿等概念表述中都出現了承擔旅游住宿功能的話語,并與酒店這一標準住宿類型相區分,集合成非標準住宿的概念群。“如果分散在時間中的不同形式的陳述只參照同一對象的話,它們便形成一個整體。”(米歇爾·福柯,2007)作為話語的規律性,“我們試圖確定陳述根據什么模式(建立序列的、同時聚合的、線性或相互變化的模式),可以在某一話語類型中相互聯系;我們試圖由此測定陳述的循環成分如何再次出現、分解和重新組合,獲取外延和規定性,在新的邏輯結構內部重被使用,又反過來獲得新的語義內涵”(米歇爾·福柯,2007)。不難發現,從語言學上看,非標準住宿的概念話語都是以限定詞+被限定詞(住宿)的形式出現。以民宿為觀察中心,“民”與“宿”在概念中究竟哪一個是核心?限定詞如何在被限定詞中呈現內涵?二者在非標準住宿概念群中各自有怎樣的存在與演變?借助福柯的話語分析可以探究非標準住宿的概念陳述如何以連續的形式進行排列和擴散,有何特點,并如何與所處的經濟、社會、文化環境相關聯,借此厘清非標準住宿概念群的演變歷程和各自特征。

1.演變歷程

(1)初期:肇始單一,無民無宿

農家樂是20世紀90年代初興起的提供餐飲、住宿、娛樂、農事觀光與體驗服務的休閑旅游的一種模式(郭煥成、呂明偉,2008)。它將國內特有的鄉村景觀與風俗等融為一體,具有鮮明的鄉土性,也是旅游從觀光向度假休閑轉化的體現(胡衛華、王慶,2002)。農家樂的表述焦點在“農”,代表著特定的環境、生產模式、生活形式,而正是這種與眾不同的環境、模式、形式吸引著旅游者到來。

(2)中期:特色分化,民隱于宿

隨著體驗經濟的盛行,旅游也開始強調體驗。家庭旅館提供以某一文化為主題的體驗產品和服務(鄒益民、董艷琳,2006),以家庭的閑置設施參與接待,一般規模較小(彭青、曾國軍,2010)。家庭旅館出現在少數民族地區,就形成了一種特色類型——民居接待。民居接待強化居室內的民族特色,受到了旅游者的贊賞,同時也提升了主人的民族自豪感(劉韞,2014)。少數民族地區的民居改建和保留,是主客互相影響的結果。

(3)近期:強調個性,民在宿前

民宿的前身是起源于歐洲的鄉村旅舍,多為B&B(Bed and Breakfast)形式(樊欣、王衍用,2006)。民宿一詞來源于日語“民宿(假名是ttfんしecffk,羅馬音是minsyuku)”,蓬勃于中國臺灣地區,其初級階段就是大陸的農家樂、漁家樂(曾磊、段艷麗、汪永萍,2009)。目前在中國,民宿還沒有一個權威而準確的定義,有民宿、家庭旅館、農家樂、民居、客棧等各種提法,提法雖有差異,但有4 個共同點:家庭經營、規模小、提供特色產品、與主人有一定交流(蔣佳倩、李艷,2014)。千篇一律的裝飾是民宿同質化的主要表征,未能充分地將歷史文化(朱卉,2020)、地方文化(周耀、李向飛,2021)融入民宿。在行業日益發展壯大的背景下,民宿主客雙方通過交互行為來實現額外價值的共創(陳虎、喻樂、王穎超等,2020),這種共創提供了一種“有溫度的生活”,成為旅游者選擇的重要依據(王璐、皮常玲、鄭向敏,2021)。

2.概念群的陳述背景與秩序

可以看出,現有大多數研究認為民宿是農家樂、客棧、家庭旅館等非標準住宿的升級,民宿的優勢是進行了文化在地性和時代性重構,形成了獨特的民宿消費文化(張海洲、虞虎、徐雨晨等,2019)。也有研究從產品類型差異進行區分,認為民宿分為以住宿為主的家庭旅館和以餐飲為主的農家樂(蔣佳倩、李艷,2014)。這些住宿產品的共性是:按照當地文化的風格進行裝修布置,強化地域特征;強調主客交往,增加“人情味”;房間數量少,一般在4~10 間左右,使得民宿主人有精力開展主客交往;旅游者能參與當地生活體驗。初始階段民宿主人以本地居民為主,中期有外地人員加入。

從在中國大陸出現的時間來看,農家樂最早,家庭旅館與民居接待次之,民宿最晚。農家樂肇始于20世紀90年代初,它不僅滿足了人們對城市周邊鄉村觀光和休閑度假的需求,還提高了農民經濟收入。家庭旅館與民居接待興盛于20世紀90年代末,主要是彌補長假制度下季節性住宿設施的不足,同時也是開展旅游扶貧的方式之一。民宿在21世紀初開始成型,2010年后在全國加速發展。它的優勢在于:其一,它滿足了人們對價格適中的個性化和體驗化住宿的需求;其二,它以就業當地化、成員年輕化、收入直接化的優勢促進了國家新型城鎮化建設、鄉村振興、精準扶貧、供給側改革等戰略的實施;其三,作為非標準住宿產品,它更專注于細分市場的區隔,倡導“當地生活體驗”和“家的感覺”,很快從一種住宿補充成長為獨特的住宿類型。

概念話語的陳述秩序蘊含了“民”由隱到顯的演變。農家樂的表述特征是“無民無宿”,客源多為城里人,突出鄉村性、娛樂性特點,屬于房屋資源依托導向,主客交往少,旅游者對農民的生產和生活以簡單體驗為主;家庭旅館的表述已經開始走特色分化路線,其特征是“民隱于宿”,屬于房屋經營組織導向;民居接待突出地方性、民族性,屬于房屋建筑形制導向,開始關注地方文化的融入,有主客交往,但層次較淺;民宿的表述特征是“民在宿前”,突出地方性、人文性、體驗性和交互性,屬于房屋生活方式導向,強調地方文化成分融入民宿,主客交往由淺至深。在分析和對比了國內外多位學者對民宿的本質思考后,有學者指出“民宿是為旅游者提供深度體驗的類家庭空間,強調主客互動以及多界面接觸當地文化和生活方式的住宿選擇。”(吳曉雋、于蘭蘭,2018)

多樣化的非標準住宿觀念的表述從以房屋的外部依托資源為導向到以建筑形制為導向,再到以房屋內外資源結合的生活方式為導向,一系列的導向轉變也體現出人們已經由單一的以房屋外形為追求過渡到以房屋外形和內部生活相結合的雙重看重,也即開始關注房屋及其內部填充物的階段,還將自身也投入到游歷空間的生產中,從觀光者轉變為了體驗者,進而成為內部填充物生產者的一部分,形成了更加多元交織的身份與關系。在社會這一結構性空間中,除了對其制度、體系、功能的考察外,在結構性空間的填充物——個體經驗、自主性以及個體間交往的情感及其構成方式之間的轉換,也能帶來更多的理論意義和知識范式(劉珩,2015)。不難看出,近期對民宿概念的探討越來越看重“民之形”和“民之情”這兩方面,所以本文在民宿的概念話語位置探討之后,緊接著分析民宿的概念內涵“地方文化表征”和概念核心“情感表現”。

二、民之形:作為概念內涵的地方文化表征

1.鄉土情結:游客地方向往的文化親密性

鄉村與城市曾被視作對立的二元結構:落后與發達、貧窮與富裕、蕭條與繁華、弱小與強大……但人們在鋼筋水泥的城市中工作和生活久了以后,城市的住房緊張、能源短缺、交通擁擠、環境惡化等問題日益凸顯,如此情景加速了人們對城市的逃離和對鄉村的渴望。鄉村振興國家戰略的實施,要求鄉村實現產業興旺、生態宜居、鄉風文明、治理有效、生活富裕的目標。鄉村振興并非要把鄉村改造成城市,而是在保留鄉村原來的建筑、民風、生態等風貌的基礎上對原有的經濟、文化、社會和環境進行再造和優化。通過發展旅游產業不僅可以解決“三農”問題,還可以成為紓解人們“城市病”的天然良藥。

中國旅游者的鄉土情結來源于中國的鄉土性。“從基層上看,中國社會是鄉土性的”(費孝通,2013),作為《鄉土中國》正文的第一句話,費孝通先生高度概括了中國基層社會的特質。隨著社會發展,學界也在不斷充實“鄉土中國”的內涵。“新鄉土中國”的說法來自中國進行的社會主義新農村建設。徐杰舜的《新鄉土中國——新農村建設武義模式研究》與賀雪峰的《新鄉土中國——轉型期鄉村社會調查筆記》都展現了當下移動化、市場化、全球化的時代浪潮涌入鄉村時,中國傳統鄉村在經濟、文化、社會、生態等領域面臨的轉變,新鄉土中國具有更加豐富、全面和適應時代發展的變化,這些變化成為鄉村的新景觀。人類社會發展的單元經歷了部落、村落、鄉鎮、縣邑、都城、省州、國家的由小變大的形態,城里人或生活在城市化進程中的人們,不論是否來自鄉村,都對鄉村持有某種情結(李蕾蕾,2015)。因此,“鄉土情結”反映了國人的一種精神文化特質,也是國人集體記憶的無意識傳承,深刻詮釋了旅游者與社會的“文化親密性”(cultural intimacy)的張力。“文化親密性以民族國家為闡釋的框架,以某種文化特質所形成的社會性作為公共與私密共享的親密性,揭示了二者在國家、文化和社會等公共領域展示中的 ‘共謀關系’”(劉珩,2017),鄉村旅游成了人們暫時安放這一情結的行為方式,旅游者通過認知和體驗參與了鄉村話語層面的建構(李志飛、吳錦超、張晨晨,2021)。鄉村民宿成了承載旅游者“鄉愁”的旅游世界與空間。

2.融地于宿:地方文化的民宿建構

“鄉愁”情結促成了旅游者對鄉村的渴望,而“民”與土地自古形成緊密連接的基礎關系有助于塑造旅游者凝視的地方景觀。民宿的形制風格、選材來源、裝飾圖案、空間布局等都與所處地方的地理環境、氣候物種等自然環境密切相關;在此基礎上孕育的方言歌曲、農事諺語、節日慶典、宗教信仰、民間技藝等地方文化也盡可感受;鄰里親戚、村民互助、宴請邀約等地方的社區關系一一浮現……可見,地方文化包括地方的物質文化(景觀建筑、空間設計、符號標志)、行為文化(歌曲舞蹈、飲食習慣、服飾裝束、節慶活動、技藝習俗)、制度文化(基層治理、法制建設)、精神文化(民風和諧、觀念信仰)(余正勇、陳興、李磊等,2020)。物質文化容易在民宿中呈現,行為文化或通過民宿主人自身或通過村鎮活動得以展現,制度文化和精神文化則需要借助民宿主人與旅游者的交流得以感知。民宿主人是旅游者體驗地方文化的載體和媒介,當地的生產、生活、生態以及相應的各種關系在“融地于宿”中得到傳承和創新,從“宿”的“所處”延伸到“地”的“所在”,地方性成為旅游者感知的“形”“神”合一的特色景觀,有助于其對于當地生活的深入體驗。

三、民之情:作為概念核心的情感表現

1.主客交往:民宿的本質核心

旅游者在啟程前接受了旅游目的地的宣傳后,會對目的地形成一種“他鄉期待”,也即對目的地的形象感知:看怎樣的風景、吃怎樣的菜、跳怎樣的舞、買怎樣的紀念品、住怎樣的房屋、遇見怎樣的主人……這些對目的地的旅程想象,不僅成為游后評價的參考標準,同時也蘊含著自己的情感寄托。“外來者本質上是從審美的角度去評價環境的,是一種置身于世外的視角。世外人看重的是外在,其評價依據是一般意義上的審美標準。但是想要理解當地人的生活和價值觀,需要花很大的力氣。”(段義孚,2018)作為外來者的旅游者,如果僅憑借自己經驗,很難真正體驗到目的地的當地生活。外來者和目的地之間需要有一座橋梁,而民宿恰好就是這樣的一種順暢的旅游連接。民宿獨特的吸引力在于以節省成本、家庭便利和潛在的更真實的本地體驗為中心(Guttentag,2015)。

“居民和游客是旅游開發中的關鍵群體。”(汪俠、郎賢萍,2012)20世紀60年代以來主客交往一直是旅游學術界的熱點話題,被公認是旅游理論界最具生命力的三個主題之一(Aramberri,2001)。主客交往的強度越高,旅游者對其體驗的滿意度就越高(Pizam,Uriely & Reichel,2000)。主客交往實質反映的是主人與旅游者之間的價值互換,如果雙方滿意,將會有力推動旅游的可持續發展。民宿不僅僅是提供給游客的住宿設施,更是一個天然的主客交往的舞臺。民宿旅游中客人與主人要有一定程度的交流(Morrison,Pearce &Moscardo,et al.,1996),互動是民宿體驗的重要組成部分(Lutz & Newlands,2018)。有學者收集不同城市民宿的網絡評價,發現高頻次且高重要性的是“房東”(張鞠成、方旭紅、牛亞慧,2019)。民宿主人在自我展示中強調社會價值,會增加旅游者的認同,并提升回購意愿(García,Mu?oz-Gallego & Viglia,et al.,2020)。還有學者發現旅游者對主人的接待方式和交流互動滿意度最高,并通過實證指出民宿的人文體驗品質與服務水平對客戶滿意度起到顯著的正向影響作用(李素梅、楊杰、劉勝林,2019)。

如上文所述,民宿中的主客交往途徑多樣,貫穿于宿前、宿中、宿后的全過程中。民宿提供當地民居風格的住宿、當地菜肴品嘗等基本標準服務,還提供了深化當地體驗的個性化服務:與代表當地人的主人一起聊天、唱歌、跳舞,主人進行民俗技藝展示;旅游者在分享當日游程與暢想明日安排時,主人會根據自己在目的地的生活經驗和人脈積累,提供食、住、行、游、購、娛等游程鏈上所需的信息,并協助旅游者篩選、甄別、提前準備,解決旅游問題,做到優化游程與減少遺憾……旅游者“做一天當地人”“像當地人一樣生活”的愿望在恢復體力和滿足精神需求的休養空間中得以實現。幾乎每家主人都可以找到自己擅長的與游客交往的切入點,所以主客交往也成了民宿普遍具有的特色與價值。

2.怡情悅性:主客交往的情感寄托

旅游者在目的地容易接觸到各類新鮮事物,因而產生愉悅、興奮、悲傷、憤怒、后悔等正面或負面情感(劉丹萍、金程,2015)。情感是旅游者在其旅游的歷程中對外界刺激的反應,情感體驗是旅游者的滿意度和行為意向的重要影響因素(Bigné & Andreu,2004)。一般而言積極情感能創造愉悅體驗,“有著更高水平積極情感的旅游者可能展示出更高的滿意度水平,也會有更強烈的推薦意圖”(馬天、謝彥君,2019),積極情感對游客的重游意愿具有重要作用(Mitas,Yarnal & Chick,2012)。

情感研究關注旅游者在民宿中的“暢爽”(flow)或“高峰”(peak)體驗,從而探尋到與其他住宿設施相比民宿具備的獨特競爭力之源。當旅游者沉浸在花鳥呢喃、雞犬相聞的鄉村民宿周邊中時,慢生活的節奏激活其內心的自我純真感受,再加之真誠且個性化的主客交往,則有助于旅游者達到高峰體驗。民宿裝修布置的審美品位、餐飲的當地特色滿足了旅游者求新和求異的動機需求,形成了情感向往;在與主人剖析當地文化、分享旅游經歷和暢談人生感悟時,當地環境孕育的觀念的獨特表達,主人與游客殊途同歸的奇妙感受,完成了“英雄所見略同”的融合,形成了一種“他鄉遇故知”的朋友間的情感共鳴;當主人針對旅游者游程提出完善建議或者幫助旅游者及時解決了旅游中的突發問題,甚至是提供了不計報酬的超越契約規定的服務時,旅游者的情感依賴在異地性的條件下就會迸發;游程結束后,雙方還保持著問候與聯系,旅游者就有了情感牽掛。民宿旅游中存在著“反結構”的表現,所以旅游者在情感體驗過程中可以獲得機能補償、關系補償和環境補償,容易達到“共睦態”(光善軍,2018)。主客關系是多樣性的,交往程度深淺不一,在廣泛存在的以契約為基礎的商業性主客關系中還可以醞釀出真實而親密的現實性主客關系就顯得尤為珍貴。“相處愉快的主人和客人在分別時,總會遞上各自的名片,或留下地址、電話,這源于感情交流和經濟交往的雙重需要。”(孫九霞,2012)民宿主人和旅游者有情感上的互動時,旅游者會有一種家庭的感覺(Pera,Viglia &Grazzini,et al.,2019)。民宿不光幫助旅游者實現了怡情悅性的高峰情感體驗,還形成了情感向往→情感共鳴→情感依賴→情感牽掛的情感寄托路徑,打破了旅游因暫時性和異地性對可持續交往關系的限制。除此之外,民宿的非酒店式空間格局、裝修風格的去標準化更能讓游客形成“家”的感知,建構了“離家”之后的異地“在家”感;主客交往的真誠分享、及時幫助,甚至超越合同契約的全力以赴形成的情感親密性,強化了民宿的“家感”。充滿著“人情味”“家的感覺”的新奇情感體驗,是酒店和其他非標準住宿難以做到的。旅游者“他鄉期待”的情感寄托通過主客交往在“他鄉之家”中得以實現。作為旅游住宿新形態的民宿,不僅滿足旅游者吃、喝、住的基本需求,還能帶來愉悅與認同感,有著提升旅行品質、交流生活觀念等多維功效。當地文化體驗的真實性和家庭氛圍的營造會提高旅游者的愉悅水平,并促成重游意向(So,Kim & Oh,2021)。

四、結語

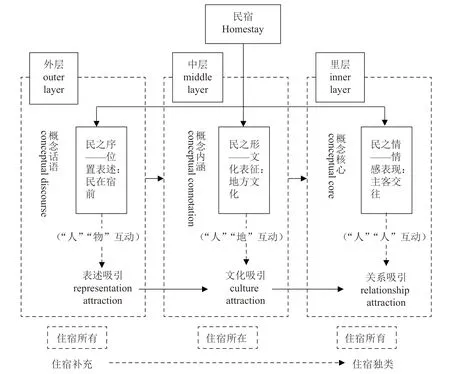

非標準住宿的出現,是由住宿供給市場的豐富性和社會歷程的時代性合力促就的,相關概念群的演變也折射出旅游者需求的當下變化。民宿作為當下非標準住宿的佼佼者,由“民”對“宿”賦予了豐富且生動的內容:房屋生活方式導向的命名表述獨樹一幟;小體量的房間浸潤著多角度的地方文化,耦合了旅游者的鄉土情結和在地性體驗;主客交往牽引著情感寄托,搭建著旅游者“離家”之后的“家感”。從旅游者的體驗程度來看,通過“民”的位置、形態、情感來搭建民宿概念認知的3 種層次:外層表述的“人”“物”互動、中層內涵的“人”“地”互動、里層核心的“人”“人”互動。外層話語將民宿本身視作住宿所有“物”的表述,中層內涵將民宿視作住宿所在“地”的表征,里層核心將民宿視作住宿所育“人”之情的表現。3 種層次勾勒出了民宿對旅游者從表述吸引到文化吸引再到關系吸引的滲透,使民宿從概念話語走向概念內涵再走向概念核心,此類認知有助于準確定位民宿在住宿群中的地位,并使其優勢進一步深化——從外在的物化景觀深化為內在的情感建構。這種轉向是民宿從一種住宿補充走向一種獨特住宿類型的根本原因(見圖1),更是民宿可持續發展的核心競爭力所在。

圖1 民宿概念認知的3 種層次關系Fig.1 Three cognition layers of homestay concept

在充滿移動和變化的當今時代,生活的不確定性帶給了人們更多的焦慮和不安,日常生活使人變得疲憊不堪。旅游途中的民宿作為能給人們安全感和親切感的“家”,讓人們暫時卸下防備、放松身心。“尋找‘家外之家’的宏觀背景來源于覆蓋人類生活各個領域的全球化過程,并引發人們對‘家在哪里’的追尋。”(吳悅芳、徐紅罡,2019)民宿再也不僅僅是恢復身心的“容器”空間,更是給旅游者帶來了暫時的人生歸屬和自我的平靜。這也生動詮釋了“民宿非宿”的深層內涵,“非”在這里的含義不是“不是”,而是“不僅僅是”。

深化對民宿概念的認知,有助于為民宿實踐尋找到正確的方向,引領民宿形成自身獨有的風格,滿足旅游者多樣的個性化需求。現階段民宿研究才剛起步,成果少、方向窄、體系不全(馮曉兵、韓雯茜,2020)。作為話語表述的民宿研究,現階段關注的是表述的位置,后續還需關注“民”與“宿”的多維互動與發展;作為地方文化體驗的民宿研究,現階段關注的是地方文化的展現與體驗,后續還需關注旅游者的真實性感知、主人偏好下的真實性類型構建;作為情感交往的民宿研究,現階段關注的是交往形式,后續還需關注交往的層級、交往的階層差異和交往在旅游完成后是否在日常生活中延伸。當然,關于民宿概念的認知方面本文主要關注鄉村民宿,并以旅游者的共通性視角為主,集中探討民宿對旅游者的體驗效用。

后期研究從“人”的類型來看,可以分別從民宿主人、旅游者和利益相關者角度進行關注。有關民宿主人的議題有:民宿促進主人就業轉型(胡斌,2018)的類型、機制、效能;民宿主人地方文化認同(張希,2016)的形成機制;以民宿為依托,民宿主人的發展效用;主人眼里的主客關系;等等。有關旅游者的議題有:基于人口統計學特征的旅游者在民宿表述吸引、文化吸引和關系吸引方面的需求類型及程度的差異;民宿展現出的旅游者的主體性、社會性與流動性(張海洲、徐雨晨、陸林,2020);民宿主人之間的人際氛圍關系對旅游者的影響;“駐客”式旅游者的體驗需求;旅游者眼里的主客關系;等等。如從“地”的類型來看,鄉村民宿和城市民宿都涉及民宿主人和旅游者的議題,但是存在著特色化發展(王維、劉學,2020)、形成條件、期待圖景、集群規模、品牌發展方面的差異。交織在民宿場域的利益相關者如管理者、規劃者、協會等,亦即介體,介體與主體和客體共同決定民宿的形成與變化。這既符合中國旅游業的現實,還能與國際探討的“文化掮客”(culture broker)概念進行呼應,可探索地方民宿管理制度與民宿主人積極性的關系,旅游規劃對旅游者民宿體驗的適宜性,協會對民宿運營或服務質量提升的作用等。從民宿自身的“小空間”拓展到民宿所在地的“大空間”,強化民宿與“地”的關聯特質與維度。如此,不同的“人”、不同的“地”附著在民宿這個“物”上,還有大量可探討的話題與視角來深化概念認知,繼而豐富“人”“物”互動、“人”“地”互動、“人”“人”互動。