腸道功能訓練與排便訓練預防腦出血術后病人便秘的效果及其對腸道菌群水平的影響

王真真,邵艷敏,莫丹靜

腦出血(intracerebral hemorrhage,ICH)病因很多,其中最常見的病因是高血壓,高血壓腦出血指由非外傷性腦血管破裂導致的腦實質內血液淤積,好發于中老年人,死亡率與致殘率很高[1-2]。臨床上有保守治療與手術治療兩種治療方法。當出血量超過30 mL時,盡早進行手術治療可使病死率降低[3]。病人術后需臥床靜養,不能運動,由于運動減少導致腸蠕動減慢,易發生便秘,便秘不僅增加病人的身體不適和心理負擔,且用力排便還會有顱內壓升高的風險,這對腦出血術后病人十分危險[4]。臨床上針對腦出血術后便秘病人常用的干預方法是腹部按摩與給予病人緩瀉劑,腹部按摩在一定程度上改善病人腸蠕動,但是對中度、重度便秘者效果一般,緩瀉劑則治標不治本。便秘是由于腸蠕動減慢導致的,臨床研究顯示按摩病人腹部穴位、腹部收縮與放松訓練可刺激腸道蠕動[5]。基于此,本研究將探討腸道功能訓練與排便訓練應用于腦出血術后臥床病人,對其便秘改善效果和對腸道菌群水平的影響。

1 資料與方法

1.1 一般資料 選取2019年9月—2020年12月我科收治的97例腦出血術后病人作為研究對象,按照隨機數字表法分為對照組48例、觀察組49例。對照組:男28,女20例;年齡51~67(59.01±5.21)歲;丘腦出血18例,基底節出血15例,小腦出血15例。觀察組:男28,女21例;年齡50~68(59.03±5.41)歲;丘腦出血19例,基底節出血14例,小腦出血16例。兩組病人一般資料比較差異無統計學意義(P>0.05),具有可比性。

1.2 納入標準與排除標準 納入標準:①符合腦出血手術指征[6];②病人術后生命體征平穩,意識清醒;③年齡50~70歲。排除標準:①有精神障礙、依從性差者;②有胃腸癌者或其他胃腸功能疾病者;③由藥物引發的便秘病人及習慣性便秘者;④近1個月內無抗生素等對腸道菌群有影響的藥物服用史者。

1.3 方法

1.3.1 基礎治療 兩組病人均給予腦出血術后藥物治療,指導病人合理膳食,確保每日充足的飲水與食物纖維。向病人講解術后便秘的原因及注意事項。對病人進行心理疏導,避免病人因排便困難產生心理壓力與精神緊張。保持病房干凈整潔,勤通風。

1.3.2 干預方法 對照組在基礎治療的基礎上給予神經外科常規干預。①腹部按摩:術后病人生命體征穩定后讓病人仰臥,腹部放松,醫護人員以大小魚際與掌根順時針按摩病人腹部,按摩力度要適中,以腹部皮膚下陷1 cm為宜,按摩10 min。②指導病人在床上使用便盆排便,如果排便困難、大便干結,應給予灌腸劑,避免排便用力引起血壓升高。

觀察組在對照組的基礎上給予腸道功能訓練與排便訓練。①腸道功能訓練:呼吸訓練,病人仰臥位,指導病人腹式呼吸,用鼻子吸氣,吸氣時保持胸部不動,腹部隆起,然后用嘴巴呼氣,收縮腹部,練習20次。下肢訓練,協助病人抬高一側腿,維持10 s,更換另一條腿,2條腿交替訓練,訓練15 min。②床上排便訓練:無論有無便意均在早餐后1 h進行模擬排便訓練,準備好便盆,注意保護病人隱私,使病人注意力集中,床頭抬高30°,囑病人呼吸要緩慢,吸氣時收縮肛門,呼氣時放松肛門,練習5 min。

1.4 觀察指標

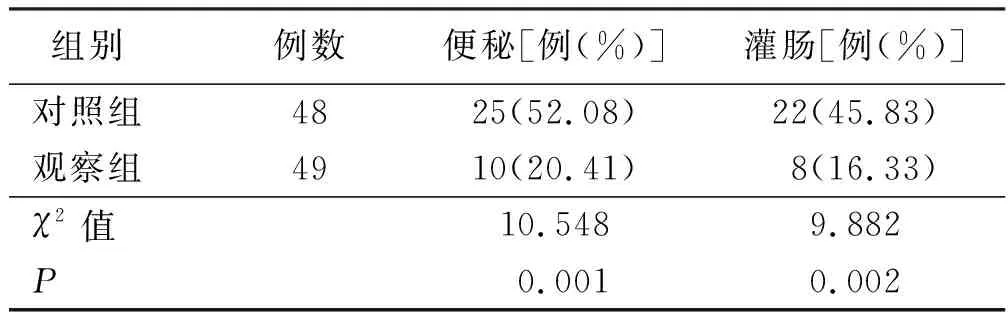

1.4.1 術后便秘與灌腸情況 比較兩組病人便秘發生率、灌腸率。便秘判斷標準:排便間隔2 d及以上,大便干結,排便困難。當病人排便困難時給予2~4支甘油灌腸劑,由肛門注入,如排便成功,則記錄灌腸劑應用次數。

1.4.2 腸道菌群水平 干預15 d后收集病人晨起新鮮糞便,取0.2 g大便樣本盛于無菌培養基內,收集雙歧桿菌、乳酸桿菌、大腸桿菌、腸球菌表達水平,采用每克糞便菌落的對數值(logCFU/g)進行數據描述。

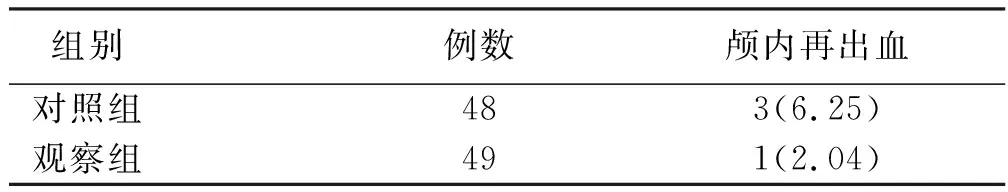

1.4.3 顱內再出血發生情況 觀察治療期間兩組病人顱內再出血發生的情況。

2 結果

表1 兩組病人術后便秘及灌腸情況比較

表2 兩組病人腸道菌群水平比較 單位:logCFU/g

表3 兩組病人顱內再出血發生率比較 單位:例(%)

3 討論

便秘是指大便干結,排便費力,排便次數減少。便秘是腦出血術后常見的并發癥,長久便秘雖然不會引起腸道器質性病變,但是會影響病人腸道菌群平衡及營養吸收,使腸道的屏障功能減弱,嚴重影響腦出血病人預后[7-8]。臨床上針對便秘病人通常采用常規干預方法即通過單純的腹部按摩來改善病人便秘情況[9]。腸道訓練與排便訓練引導病人下肢抬高、腹式呼吸等可改變病人的腸蠕動功能,促使病人早日排便[10]。現將兩者在改善便秘與腸道菌群效果總結如下。

腦出血病人具有高死亡率、高致殘率,術后由于身體障礙需要絕對臥床休息,由于臥床時間較長,致使腸蠕動功能減慢,且臨床上針對腦出血病人會給予脫水、降顱壓治療,這些治療會引起組織脫水,血漿滲透壓升高,從而導致便秘[11]。當便秘病人用力排便時,會導致血壓、顱內壓升高,會使原發病加重,是腦出血術后再次出血的主要誘因[12]。臨床上為了避免發生再出血,針對便秘者常用灌腸劑來幫助病人排便。本研究結果顯示:觀察組病人便秘發生率低于對照組(P<0.05),說明腸道功能訓練與排便訓練在改善病人便秘情況方面優于神經外科常規干預。神經外科常規干預指導病人在床上使用便盆,讓病人適應新的排便方式,避免病人由于不適應新的排便方式而引起的便秘;再給予合理的膳食、多飲水可減少因飲食結構不合理引起的便秘;再加上腹部按摩可改善腹部血液循環,促進腸蠕動,可在一定程度上改善便秘,但是其臨床效果不是特別明顯,可能是由于病人長期臥床,簡單的腹部按摩不能達到恢復腸蠕動功能的成效[13]。腸道功能訓練在常規訓練組的基礎上加腹式呼吸與下肢訓練,腹式呼吸通過腹部的隆起與收縮再加上腹部的按摩,可促進腹部血液循環,刺激腹部神經傳導,有利于腸蠕動的恢復[14];下肢訓練通過對病人腿部適當的訓練,鍛煉病人腹部肌肉,刺激腹部神經,且運動也可促進腸蠕動[15]。排便訓練讓病人適應床上使用便盆排便,常選擇胃腸反射最強的時間段進行訓練,排便訓練通過收縮肛門可改善病人盆底肌,且將床頭升高30°,升高的上半身可使腹內壓升高,從而利于大便的排出[16]。隨著便秘情況的改善,病人排便順利,則灌腸劑的使用就會減少,顱內再出血發生率比較也會降低[17],對照組與觀察組顱內再出血發生率比較差異無統計學意義,可能與便秘時灌腸劑的應用有關。對照組為了防止便秘者用力過大而引起顱內再出血,常給予灌腸劑,這樣就減少了其顱內再出血的發生。

人體腸道內與人類共生的細菌有10萬億個,參與機體的食物消化、抗感染和免疫防御功能。正常腸道菌群常有一定的比例,各菌群相互依存、相互制約,維持著一種平衡,稱之為菌群平衡。當腸道菌群平衡被破壞時可引起便秘、腹瀉。如當乳酸桿菌與雙歧桿菌減少時可引起便秘[18]。同時便秘作為一種腸道應激反應也會影響腸道菌群,正常糞便中的水分占70%~80%,當便秘時糞便在腸道停留時間長,糞便水分減少,影響腸道黏膜屏障、打破腸道菌群平衡狀態。本研究結果顯示觀察組病人乳酸桿菌、雙歧桿菌水平高于對照組,腸球菌與大腸桿菌水平低于對照組(P<0.05),說明觀察組在改善腸道菌群方面優于對照組。神經外科常規干預通過改變膳食結構,多飲水、腹部按摩在一定程度上可改善便秘,隨著便秘的好轉腸道菌群失衡也會好轉,但是由于其對于中重度便秘病人效果較差,所以在改變部分病人腸道菌群方面欠佳。有研究顯示,運動有利于雙歧桿菌、乳酸桿菌水平的提高,改善腸道菌群失衡[19]。觀察組在對照組的基礎上通過下肢訓練結合腹部按摩可增加人體乳酸桿菌、雙歧桿菌的水平,進而增加丁酸鹽、丙酸鹽、醋酸鹽等,醋酸鹽、丙酸鹽、丁酸鹽可增加大便水分[20],從而利于便秘的改善,且觀察組便秘發生率低于對照組,所以其腸道菌群水平改善效果也優于對照組。

綜上所述,給予腦出血術后病人腸道功能訓練與排便訓練可改善其腸道菌群水平及降低便秘發生率。本研究不足之處在于研究時間短,未監測病人出院后是否存在便秘,需進一步延長研究時間。