標準化病人規范化培訓體系的構建及實踐效果

姜 萍,岳利群,李春霞,符景松,鐘 文,許偉鳳,梁 偉

標準化病人(standardized patients,SP)又稱模擬病人、病人演員或病人指導者,指經過標準化、系統化培訓后,能準確表現病人的實際臨床癥狀(含部分體征)的健康人,經過培訓后能夠準確模擬某種特定疾病特征和病史而接受臨床檢查的人[1-3],旨在恒定、逼真地復制真實臨床情況并將評估意見及時反饋給學生。國外研究表明,基于SP的情景模擬教學法使學習者能夠身臨其境地體驗和學習[4]。標準化病人作為病人扮演者,使考試方式更接近于臨床實踐,為醫務人員提供與臨床極其相似病例,解決臨床醫學教學資源不足的問題[5],提高溝通技巧及能力,對考核對象可做出更加合理的評判。隨著醫學院校醫學生的增多和病人法律意識的不斷增強,病人不愿意配合臨床教學,使醫學生臨床教學陷入困境,而臨床實踐教學是醫生培養過程中極為重要的環節[6]。因此,為了讓學生從醫學院校到臨床發展技能水平過度[7-8],為其提供安全、無威脅的環境,本研究于2019年6月—2019年12月培養了一批標準化病人,取得了較好的效果。現報告如下。

1 對象與方法

1.1 研究對象 2019年6月,在某三級甲等醫院招募標準化病人。具體要求:①全體護理人員;②專科及以上;③心理素質良好,性格外向,善于溝通,有較好的表達能力與角色扮演能力;④服從表演安排,有奉獻精神,對臨床護理教學有熱情;⑤擅長化妝技巧者優先。共招募標準化病人20人,其中男2人,女18人,中途男性退出,最終18名女性參與。

1.2 方法

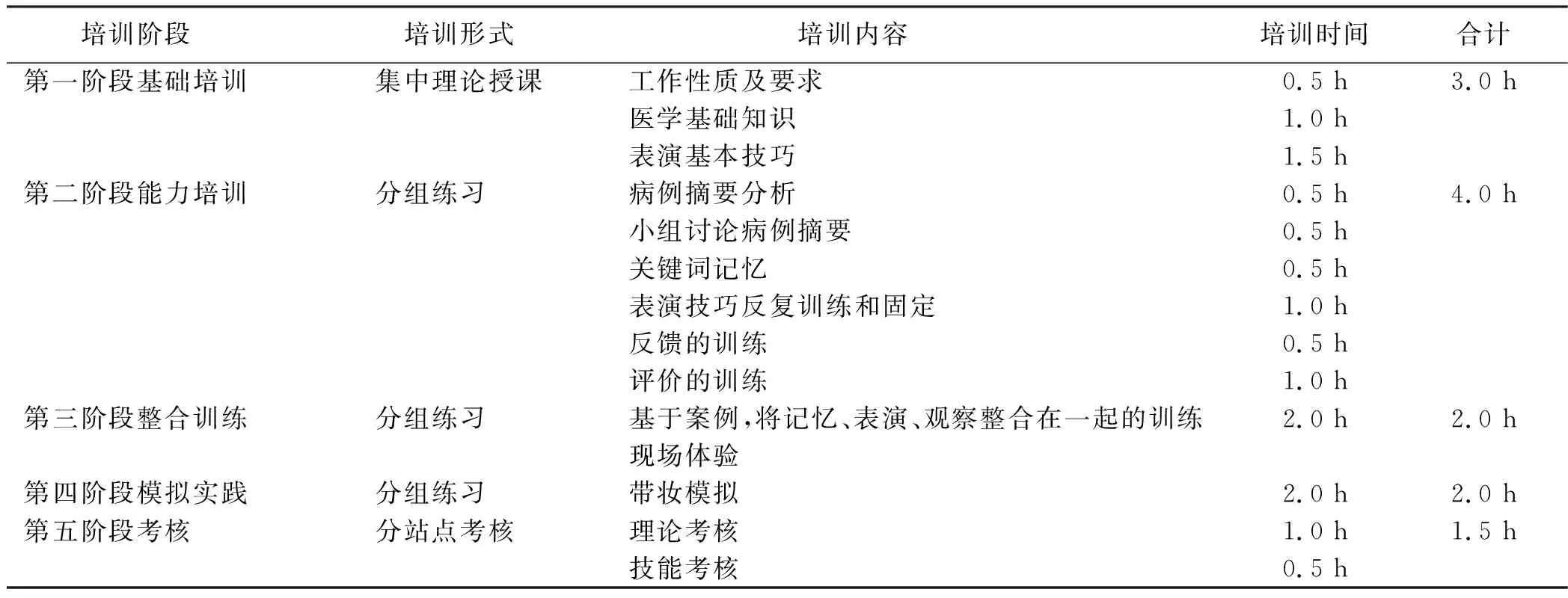

1.2.1 制訂標準化病人培訓方案 標準化病人的培訓過程分為基礎培訓、能力培訓、整合訓練、模擬實踐和考核5個階段,直到能勝任一個案例的演出,大約需要12.5 h。詳見表1。

表1 標準化病人培訓及考核安排

1.2.1.1 第一階段基礎培訓 可將所有接受培訓者(簡稱受訓者)集中起來進行授課。①工作性質和要求:需要向準標準化病人介紹其工作性質,包括今后要參與的各項教學活動和工作時間,講解培訓和工作期間要求,包括保密原則、嚴格守時等。②醫學基礎知識:包括護理問診結構、基礎護理操作技術等。可通過標準問診錄像,介紹規范問診應包括的框架內容以及問診技巧。③表演基本技巧:告知標準化病人表演的目的是真實反映臨床案例,并非戲劇或者電影的表演含義。

1.2.1.2 第二階段能力培訓 完成第一階段的基礎培訓后1周再進行。①培訓內容包括帶領受訓者通過先個人、后小組的形式,分析和討論案例角色、快速記憶病歷摘要中的關鍵詞、反復訓練并固化表演技巧。②培訓師會和標準化病人一起來分析理解案例,在講解的過程中發現案例的關鍵詞,培訓師可反復采用提問—回答的方法來幫助受訓者們在短期內快速記憶案例的關鍵詞。在提問—回答環節,培訓師可根據案例中信息呈遞(劇情發展)的順序,先采用正序提問,再采用倒序和亂序提問,多次重復,鞏固受訓者的短期記憶。考慮到短時記憶留存時間很短,培訓師還需要指導受訓者,結合記憶卡片法等方法來強化長期記憶。③培訓師還需要教會接受培訓者如何觀察教學考核對象及向其提供有效的反饋,并對教學考核對象的言行進行準確的評價。④標準化病人的反饋:要求標準化病人反饋給教學對象的內容主要是從病人的角度,結合就診過程中的具體體驗,強調細節和個人感受,不應泛泛而談。也可依據學生在問診、查體中的表現,借助反饋表或量化評分表對其進行反饋,包括內容與順序、言語表達、手法輕重、人文關懷、儀表禮儀等。

1.2.1.3 第三階段整合訓練 經過基礎培訓和能力培訓后可進入整合訓練,這一階段分組進行。①受訓者需要結合所提供的案例,將快速記憶關鍵詞、表情肢體語言固化、反饋、評價等多種能力整合在一起,在培訓師指導下在多名學生配合下,每名受訓者反復多次進行基于完整案例的呈現演練。②在挑選學生時建議選擇不同水平的人選,方能代表整個學生群體。與此同時,扮演同一角色的多名受訓者之間也需要進行交叉試演,以確保多人再現的一致性。③可安排現場體驗,強化標準化病人對疾病和病人的感性認識,有助于提升表演的真實感。

1.2.1.4 第四階段模擬實踐 第四階段分組進行。這一階段類似于“模擬考試”或是“彩排”,是為受訓者參加培訓結束后的準入考核做好充分準備。可挑選合適的人員來扮演“考生”的角色,與受訓者進行配合表演,并針對其可能表演出的不足之處,例如緊張情緒導致的記憶錯誤、主動提供信息等情況,再次強化輔導和訓練。

1.2.1.5 第五階段考核 從理論、技能考核兩方面進行分站點考核。

1.2.2 觀察指標 ①觀察標準化病人培訓前后理論及技能考核情況。②觀察標準化病人工作業績情況及考核人員的滿意度。采取自制量表進行評價,該量表由12個條目組成,每個條目由滿意、較滿意、一般、不滿意4個等級組成。該量表經信度測試,Cronbach′s α系數為0.883。共發放問卷70份,回收有效問卷70份,有效回收率為100%。③標準化病人自我評價,制定自行評價表,內容包括溝通交流能力、團隊合作能力、健康教育能力、分析問題及解決問題能力,采用三級評分法進行評定,分別是贊成、不確定、不贊成3個方面,通過預調查,該量表經信度測試,Cronbach′s α系數為0.913。共發放問卷18份,回收有效問卷18份,有效回收率為100%。

2 結果

2.1 標準化病人培訓后理論及技能考核情況比較(見表2)

表2 標準化病人培訓前后理論及技能考核情況比較 單位:分

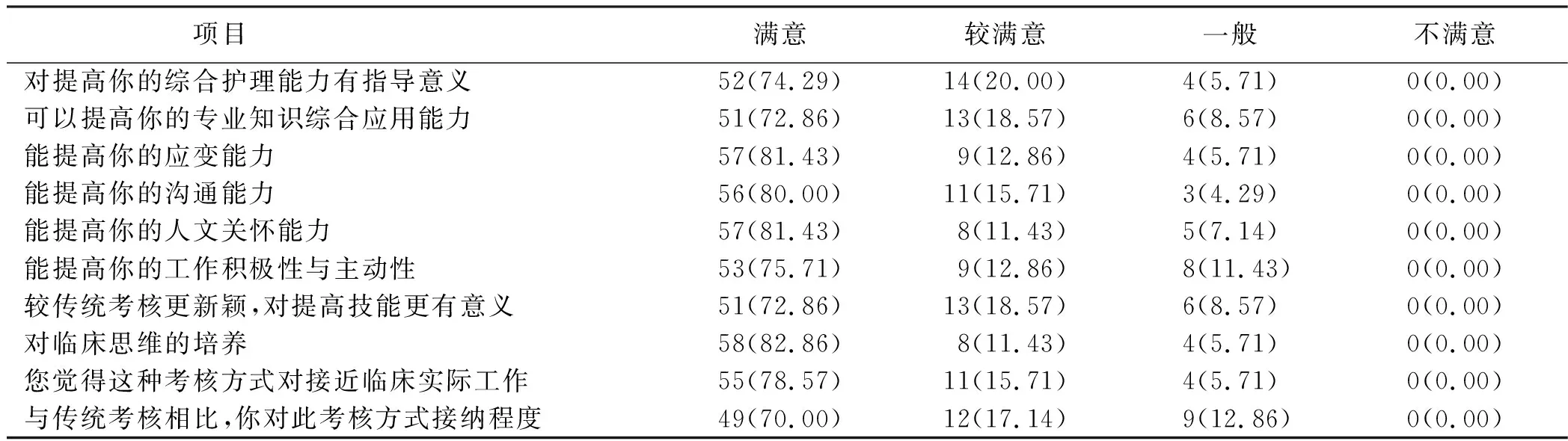

2.2 考生對使用標準化病人的滿意度 標準化病人參加各種考核及競賽30場,共70人次。考生對使用標準化病人進行考核的模式滿意度達70%以上,認為非常接近臨床。詳見表3。

表3 考生對使用標準化病人進行考核的滿意度(n=70) 單位:人次(%)

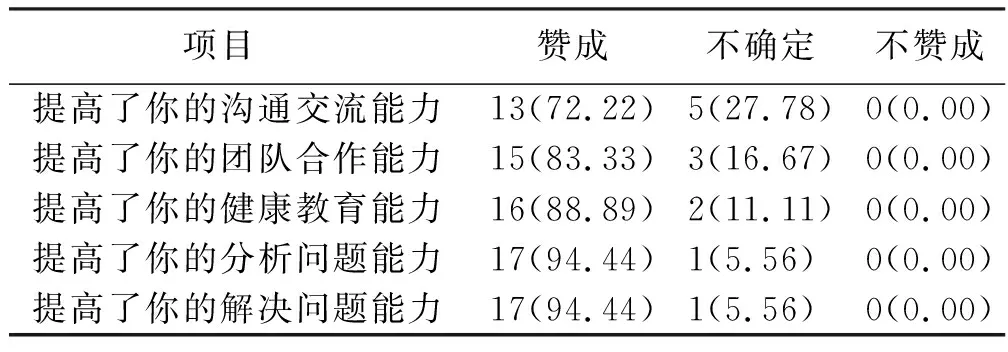

2.3 標準化病人自我評價 通過調查和訪談,大部分標準化病人認為可提高其溝通交流能力(占72.22%)、團隊合作能力(占83.33%)、健康教育能力(占88.89%)、分析問題解決問題能力(占94.44%),詳見表4。

表4 標準化病人自我評價情況(n=18) 單位:人(%)

3 討論

3.1 標準化病人規范化培訓能提升自身的理論知識和扮演技能 本研究結果顯示,規范的標準化病人培訓后,其理論及技能成績明顯提升,培訓前后比較差異有統計學意義(P<0.05)。因通過對標準化病人進行理論知識、角色扮演、反饋能力的培訓,引發其對病人護理問題的思考,并用所學知識解決問題,從而實現理論與實踐相結合,進而起到鞏固理論知識、提高理論知識成績的作用[9]。

3.2 標準化病人參與考核可提升考生的滿意度 本研究結果顯示,考生對使用標準化病人進行考核的模式滿意度達70%以上,因為標準化病人參與考核提高了考生的溝通技巧及其在更廣泛的臨床背景下與病人互動的能力,并提高了方法學的嚴謹性[10]。通過標準化病人模擬臨床情景參與考評工作,使考生身臨其境,更有代入感,避免了傳統教學中實踐和理論分離的現象,有助于考生更好地掌握溝通技巧。多項研究證實這是一種可行、有效的醫患溝通技能培訓方式[11-12];且使用標準化病人考核能提高考生的溝通技巧,同時能提高他們的技能和臨床判斷能力,也增強了他們的自信心,理解了溝通和團隊合作的重要性等[10,13-14]。通過標準化病人參與考核能夠對學生進行評估與反饋[15],達到了相互學習的作用;普遍認為標準化病人應用于教學或考核可以明顯提高醫患溝通能力和人文素養水平[16]。

3.3 標準化病人規范化培訓及實踐可提升其溝通交流能力、團隊合作能力、健康教育能力、分析問題和解決問題能力 情境認知理論提出,知識只有在它們產生及應用的情境中才能產生意義,學習知識最好的方法就是在情境中進行,扮演標準化病人是通過準確模擬病人臨床癥狀、心理狀態,營造逼真的臨床場景,使他們的模仿能力提升[17]。研究顯示,使用模擬進行訓練可以明顯提高學習效果,本研究也證實了這一點[18]。本研究結果顯示,標準化病人通過規范培訓及實踐后自我評價好。第一,通過系統的培訓提高了自己的溝通交流能力、團隊合作能力、健康教育能力、分析問題和解決問題能力;第二,通過角色扮演培養了共情能力,使自己在臨床工作中能多體諒病人,掌握醫患溝通技巧,能與病人建立和諧醫患關系,提高病人的滿意度。第三,通過反復扮演標準化病人進行各項技能考核或競賽,能從考生考核中的不足吸取教訓,同時通過對考生進行反饋,能從不同的角度獲取客觀性評價,促進反思和決策,鍛煉應變能力和臨床思維,提升了自己分析問題和解決問題能力[3,19]。

3.4 不足 標準化病人的應用是現代醫學教育及教學成果評估的必然趨勢,在臨床模擬教學中發揮重要的作用,實現了從理論學習到臨床實踐的過渡,但標準化病人在招募、培訓、考核、應用和管理中需要耗費較大的人力、物力。

總之,標準化病人是醫學教育中非常重要的環節,其培訓的質量直接關系到教學質量。因此,本研究從標準化病人的選拔、培訓,考生對標準化病人的評價及標準化病人對考生評價等結果來觀察培訓的效果,使其表演更為貼近于實際,更接近標準化,培訓效果明顯。