生態相關水文指標的優選及其演變歸因分析

周 樂,王 瑞,江善虎,*,王孟浩,劉亞婷,任立良

1 河海大學水文水資源與水利工程科學國家重點實驗室,南京 210098 2 河海大學水文水資源學院,南京 210098 3 香港科技大學土木與環境工程學院,香港 999077

河流生態系統是多樣化生態系統中最重要的組成之一,為人類和其他生物的生存與發展提供了重要的生態系統服務[1]。隨著人類活動對河流的干擾日益加劇,河流生態系統退化已經成為全球性的生態環境問題[2]。河流生態系統健康的恢復和維持,已成為流域管理的重要策略,是實現流域可持續發展的基礎[3]。

水文情勢的自然變化對水質、水溫、溶解氧、營養鹽等物理化學過程以及河流地貌形成過程起到了主導作用[4—5],是維持和保護本土物種和生態完整性的關鍵因素[6]。因此,定量描述水文變量和生態變量之間的關系成為國內外研究的熱點問題之一[7—8]。水文改變指標(Indicators of Hydrological Alteration, IHA)方法不僅可以描述流量變化特征,還建立起了不同水文變量與水生生境、棲息地環境等生態特征的聯系[9]。為了定量評估生態水文改變程度,Richter 等[4]進一步發展了基于IHA的變化范圍法(Range of variability approach, RVA)。Yang等[10]基于遺傳算法,構建了IHA指標與描述生物多樣性指標香農指數之間的擬合關系,定量描述了水文指標與魚類種群豐度的聯系。然而,33個IHA指標之間存在著自相關性和冗余性[11],使得其在水資源管理實踐中難以操作和管理[12—13]。此外,氣候變化耦合人類活動影響引起的環境變化,使得水文指標的變化更為顯著,導致了嚴重的河流生態系統退化[14—16]。因此,優選表征生態水文信息的關鍵水文變量,了解其變化特征和潛在驅動因素,對流域水資源的有效管理及河流生態系統的保護具有重要意義[17—18]。

本文以老哈河流域為例,利用可變下滲容量模型(Variable Infiltration Capacity, VIC)重建天然流量序列;采用主成分分析(Principal component analysis, PCA)方法從IHA指標中篩選生態最相關水文指標(The most ecologically relevant hydrological indicators, ERHIs);基于“觀測-模擬”對比分析法,定量評估氣候變化和人類活動對河道徑流、ERHIs等水文變量變化的影響,以期為河流適應性管理提供基礎依據。

1 研究區概況

老哈河發源于燕山山脈北部的光頭山,全長約430公里,是西遼河的主要源頭之一。本研究選取興隆坡水文站(42°19′N,119°26′E)以上集水面積作為研究區。研究區面積為18112km2,呈不對稱扇形,介于41°—42°45′N,117°15′—120°E(圖1)。流域地形以山地為主,地勢起伏較大,自西南向東北高程由2017m下降為427m。流域地處中溫帶半干旱大陸性季風氣候區,夏季高溫多雨,多年平均降水量約為411.7mm,約88%的年降水發生在5—9月份。近50年流域平均氣溫為7.0℃,且表現出緩慢上升的趨勢。流域內水利工程眾多,包括2座大型水庫(三座店、打虎石)、1座中型水庫(二道河子)以及30多座小型水庫,總蓄水量超過5億m3,主要滿足流域內農業灌溉的需要[19]。其中,三座大中型水庫的基本信息見表1。

圖1 老哈河流域水文站、氣象站和雨量站示意Fig.1 Sketch map of meteorological and hydrological stations over the Laohahe basin

2 數據及方法

2.1 研究數據

本文收集的資料主要分為地理信息數據、水文氣象數據和社會經濟數據。地理信息數據包括:美國地質調查局(USGS)網站提供的30m分辨率的全球數字高程模型數據(https://www.usgs.gov/);聯合國糧食與農業組織(FAO)提供的土壤類型數據;美國馬里蘭大學提供的1km分辨率的全球土地覆被類型數據。水文氣象數據包括:從內蒙古水文局獲取的1964—2016年17個雨量站日降雨數據和興隆坡水文站的日流量數據,從國家氣象局獲取的老哈河流域內及周邊6個氣象臺站1964—2016年數據(http://data.cma.cn/),包括日最高和最低氣溫、10m平均風速,并采用反距離平方加權法對站點數據進行空間插值。社會經濟數據主要為中國科學院資源環境科學與數據中心提供的人口和國內生產總值(GDP)數據(http://www.resdc.cn)以及地方統計局提供的糧食產量數據。

2.2 研究方法

2.2.1天然徑流重建

本文采用可變下滲容量模型(VIC)重建天然徑流序列。作為大尺度分布式水文模型,VIC模型模擬徑流被廣泛應用于徑流演變歸因[20]、干旱的演變及影響[21—22]和生態相關徑流指標的評估[23]等方面。模型主要通過讀取區域土壤類型和土地利用類型數據,利用降水、氣溫和風速等水文氣象數據驅動計算產流并匯流至流域出口,依據基準期的實測流量數據率定和驗證模型參數,進而還原河流天然流量序列。因此,本文應用Mann-Kendall(MK)趨勢檢驗[24]、Pettitt突變點檢測[25]和降水徑流雙曲線法分析流域降水、潛在蒸散發和徑流序列的變異特征,并將研究期劃分為基本不受人類活動影響的基準期和受人類活動影響的變化期。其中,潛在蒸散發量由Penman-Monteith公式[19]計算得到。

2.2.2基于PCA的生態最相關指標優選及其改變度計算

水文變化指標(IHA)包含了33個水文變量,按照其特征可分為5組(表2),涵蓋了徑流量的量級、出現時間、歷時、頻率和變化率等水文特征。利用IHA 7.1軟件,可計算各水文變量的統計特征。各水文指標更加詳細的說明和具體計算方法請參見IHA軟件使用手冊[26]。

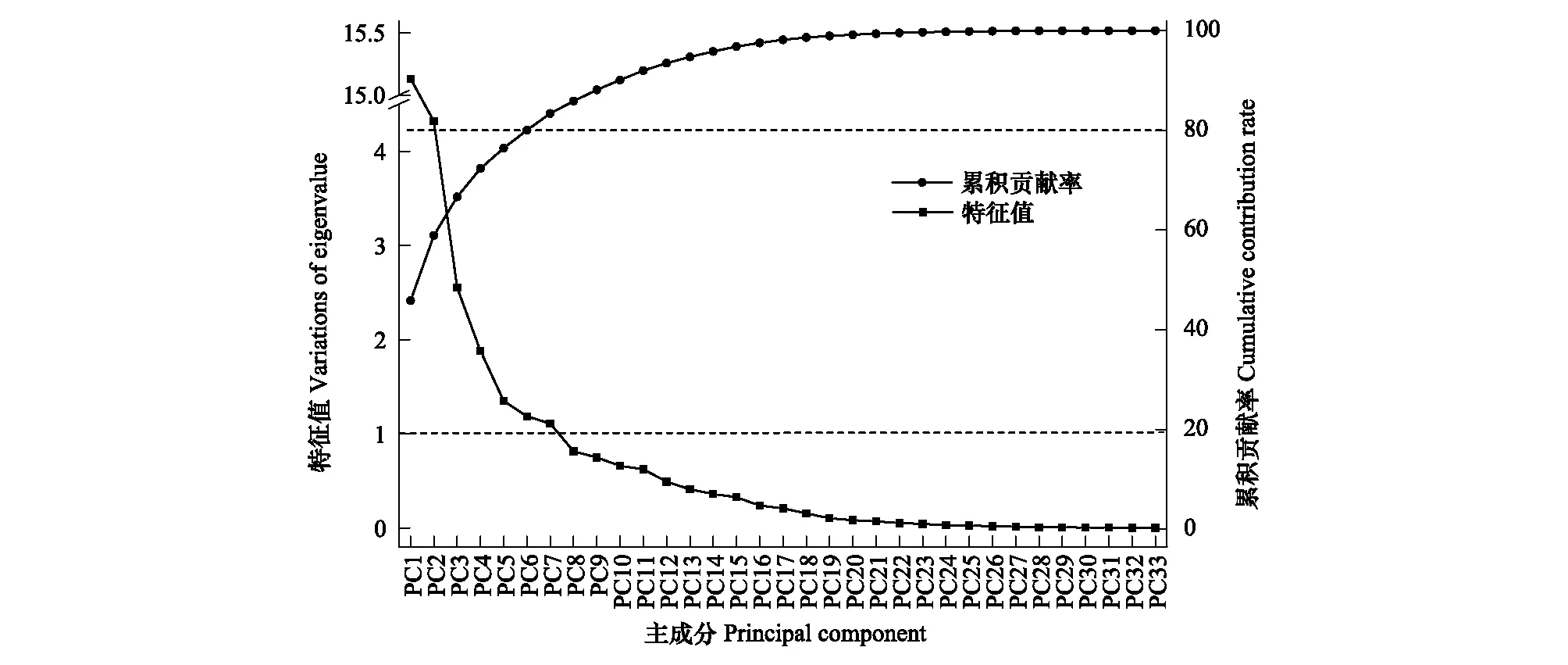

主成分分析(PCA)是通過降維的方法將一系列相關變量轉化為少數幾個不相關變量,并較大程度保留原始數據的關鍵信息[27]。本文中,IHA共有33個指標,且各指標的量綱與數值大小存在明顯差異,因此首先要對數據進行標準化處理。基于特征值≥1和累計貢獻率達到70%—90%兩個原則,可確定主成分(PC)的個數,并將主成分因子載荷矩陣中絕對值最大的變量作為該主成分的解釋變量,從而優選出生態最相關水文指標(ERHIs)。

表2 IHA的分組及變量

IHA:水文改變指標方法Indicators of Hydrological Alteration

變化范圍法通常被用來評估水文指標的改變程度。該方法以基準期各指標發生概率為75%和25%對應的值作為上下閾值,可估算單一指標的水文改變度,并通過計算多個指標的綜合改變度反映河流受影響程度。其計算公式如下:

(1)

(2)

式中,Di為第i個水文指標改變度;D0為多個指標綜合改變度;N0,i為第i個指標在變化期水文指標落在RVA閾值范圍內的實際年數;Ne為變化期水文指標落于RVA閾值范圍內的預期年數;0≤|D|<0.33為低度改變;0.33≤|D|<0.67為中度改變;0.67≤|D|≤1為高度改變。

2.2.3環境變化對水文指標影響的定量計算

“觀測-模擬”對比分析法基于水文模型還原天然徑流,被廣泛應用于定量刻畫環境變化對徑流的影響[28]。假定氣候變化和人類活動是相互獨立的,則氣候變化和人類活動對水文變量影響的定量分離如下:

(3)

(4)

(5)

(6)

3 結果與分析

3.1 水文氣象要素變異分析與天然徑流重建

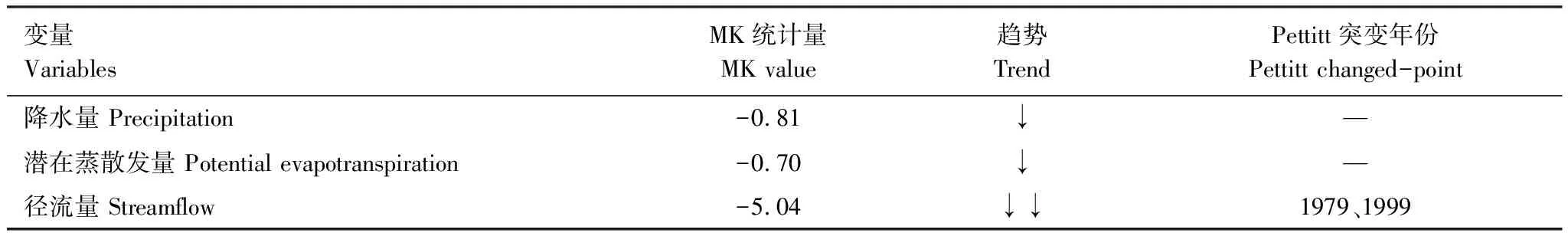

老哈河流域1964—2016年水文氣象要素演變特征如表3和圖2所示。該流域年降水量和潛在蒸散發量呈不顯著下降趨勢,其MK檢測量Z值分別為-0.81和-0.70。年徑流量下降趨勢明顯,其MK檢測量Z值為-5.04,特別是2000年之后,年徑流量下降顯著。Pettitt突變點檢測和降水徑流雙累積曲線結果一致表明:流域年降水量和潛在蒸散發量無明顯突變特征,而年徑流量存在兩次明顯的突變,分別為1979年和1999年。因此,整個研究期可分為3個階段:1964—1979年,基準期;1980—1999年,變化期Ⅰ;2000—2016年,變化期Ⅱ。

表3 老哈河流域1964—2016年降水量、潛在蒸散發量和徑流量MK趨勢分析和Pettitt突變檢驗結果

圖2 老哈河年平均徑流深變化圖和年降水徑流雙累積曲線Fig.2 The time series variations of annual streamflow and the double cumulative curves of annual precipitation and streamflow for the Laohahe basin

利用VIC模型還原天然徑流,首先將基準期(1964—1979年)劃分為模型率定期(1964—1974年)和驗證期(1975—1979年)。利用基準期確定的模型參數,模擬了流域月平均徑流,其與實測月平均徑流的對比如圖3。本文采用相關系數ECC、Nash-Sutcliffe效率系數ENSC和相對偏差EBIAS三個指標評估模型的模擬精度。在率定期,ECC、ENSC和EBIAS分別為0.91、0.83、1.2%;在驗證期,ECC、ENSC和EBIAS分別為0.90、0.80、1.6%。以上結果表明,水文模型模擬的徑流序列滿足精度要求[29],可被用來進行水文指標的定量歸因分析,其中變化期內實測徑流與模擬徑流的差別可認為是由人類活動引起的。

圖3 VIC模型月尺度平均徑流模擬結果Fig.3 The result of VIC-simulated streamflow VIC:可變下滲容量 Variable Infiltration Capacity

3.2 生態最相關指標優選及演變特征分析

利用PCA方法計算的33個水文變量特征值及累計貢獻率如圖4所示。其中,第1主成分(PC1)的特征值為15.13,累計貢獻率為46%;前7個主成分的特征值均大于1,累計貢獻率為83%。根據2.2.3中提出的主成分提取原則,確定PC1—PC7為所需主成分。表4給出了上述7個主成分的因子載荷矩陣。依據解釋變量的確定原則,最終優選出7個生態最相關水文指標,依次為最大7日流量、2月流量、上升率、低流量年內發生次數、高流量年內平均歷時、6月流量、年最小流量出現時間。

圖4 基于主成分分析的特征值和累積貢獻率變化Fig.4 Variations of eigenvalue and cumulative contribution rate explained based on PCAPCA:主成分分析principal component analysis

IHA變量之間的高度自相關性,使得信息冗余問題顯著,影響了IHA在水資源管理實踐中的應用[13]。如表4所示,主成分的高載荷值在一定程度上出現了聚類現象,例如,PC1中,最大1、3、7、30、90日流量均有較高的載荷值。圖5表明,同組IHA變量的變異度之間差異較小,例如,變量31—33在變化期Ⅰ和變化期Ⅱ的變異度均較大,從而影響IHA變量的綜合變異評估。因此,優選ERHIs,減少信息冗余性,成為準確評估河流水文特征、構建生態水文聯系的關鍵[30]。本文選出了7個ERHIs,其中,年最小流量出現時間在多項研究中被選為ERHIs[13],而年極端流量的出現時間正是水生生物進入生命循環周期的重要信號[6]。此外,IHA的5個組別中,均有至少一個變量被選為ERHIs。因此,可以認為本文基于PCA選取的ERHIs是合理的,并且有效反映了原始數據集的關鍵信息。

表4 前7個主成分的載荷值

圖6反映了7個ERHIs的時間變化特征,除年最小流量出現時間呈增長趨勢外,其余6個ERHIs均表現為下降趨勢。其中,6月流量、最大7日流量、高流量年內平均歷時和上升率下降明顯,表明流域高流量脈沖在量級、歷時和頻率方面均減少;2月流量下降趨勢不顯著,年最小流量出現時間略有提前,低流量年內發生次數顯著減少,表明流域低流量現象有所改善。這種變化特征可能是因為流域內眾多水庫“蓄洪補枯”的運行調度模式。此外,在變化期Ⅰ,各指標波動特征明顯,綜合改變度為0.45;在變化期Ⅱ,各指標主要表現為顯著降低,綜合改變度為0.74。如圖5所示,在兩個變化期,相比于模擬數據集,實測數據集IHA各變量改變度Di絕對值增加明顯。這表明在變化期Ⅱ,人類活動對IHA變量的影響更顯著。

圖5 水文改變指標(IHA)33個指標變異度Fig.5 Degree of hydrological alteration (Di) of the 33 variables of IHA1:1月流量 January:2:2月流量 February:3:3月流量 March;4:4月流量 April;5:5月流量 May;6:6月流量 June;7:7月流量 July;8:8月流量 August;9:9月流量 September;10:10月流量 October;11:11月流量 November;12:12月流量 December;13:最小1日流量 1-day min;14:最小3日流量 3-day min;15:最小7日流量 7-day min;16:最小30日流量 30-day min;17:最小90日流量 90-day min;18:最大1日流量 1-day max;19:最大3日流量 3-day max;20:最大7日流量 7-day max;21:最大30日流量 30-day max;22:最大90日流量 90-day max;23:零流量天數 Zero-flow days;24:基流指數 Base flow;25:年最小流量出現時間 Date min;26:年最大流量出現時間 Date max;27:低流量年內發生次數 Low pulse count;28:低流量年內平均歷時 Low pulse duration;29:高流量年內發生次數 High pulse count;30:高流量年內平均歷時 High pulse duration;31:上升率 Rise rate;32:下降率 Fall rate;33:流量逆轉次數 Reversals

圖6 ERHIs的時間變化特征(虛線表示線性趨勢)Fig.6 Temporal variations of ERHIs (The dotted lines denoted the trend of each ERHIs)ERHIs:生態最相關水文指標The most ecologically relevant hydrological indicators

3.3 水文變量變異驅動因素定量歸因分析

變化環境下,河流水文特征發生了顯著的改變。如表5和圖2所示,流域年徑流量下降明顯,特別是在變化期Ⅱ(2000—2016)。相比于變化期Ⅰ,盡管變化期Ⅱ內氣候因素導致的徑流下降有所增加,從-1.0mm減少到-8.6mm,但人類活動導致的徑流下降變化量更大,從-6.2mm減少到-20.9mm。此外,變化期Ⅱ人類活動對徑流下降的貢獻率小于變化期Ⅰ,主要有兩個原因:一是變化期Ⅰ整體徑流減少量較小;二是變化期Ⅱ多年平均降水量為385.4mm,與基準期425.2mm和變化期Ⅰ423.3mm有較大差距,導致了氣候變化貢獻率的相對增加。整體而言,人類活動對徑流下降的影響更強烈,其全變化期平均貢獻率為74.3%,遠高于氣候變化的貢獻率25.7%。

為進一步分析環境變化對流域水文情勢的影響,計算了7個ERHIs的變化量及氣候變化和人類活動的貢獻率。如表6所示,在變化期Ⅰ,氣候變化對2月流量、年最小流量出現時間、高流量年內平均歷時和上升率影響顯著,貢獻率分別為-105.2%、-536.6%、-125.3%和-128.6%,對應的人類活動貢獻率分別為205.2%、636.6%、225.3%和28.6%;在變化期Ⅱ,受氣候變化影響顯著的有2月流量和年最小流量出現時間,其氣候變化貢獻率分別為-170.6%和-316.6%,相應的人類活動貢獻率為70.6%和416.6%。其中,由于研究區內氣候變化和人類活動對生態最相關水文指標的影響并不總是同向的,從而使得共同影響下的變化量小于單個因子影響下的變化量,造成了貢獻率超過100%,貢獻率的絕對值反映了因子對水文指標的影響程度。兩變化期對比,氣候變化的貢獻率整體降低;全變化期內,人類活動的貢獻率整體高于氣候變化的貢獻率,說明人類活動仍是影響流域水文情勢的主要驅動因素。

表5 氣候變化和人類活動對老哈河流域1980—2016年徑流衰減的貢獻率

ΔXc:氣候變化引起的徑流的變化量 The change in streamflow induced by climate change;ΔXh:人類活動引起的徑流的變化量 The change in streamflow induced by human activities

4 討論

本文優選出7個ERHIs,其中,月平均流量(2月和6月流量)主要影響水生生物棲息地的可利用性;最大7日流量,對重塑河道形態和自然棲息地有重要作用;年最小流量出現時間則反映了生物體生命循環的兼容性以及對生存壓力的可預見性;高流量平均歷時主要通過洪泛區影響水生生物的棲息地和水流有機質富集;上升率對緩解缺水造成的水生生物脅迫有重要意義。該7個ERHIs與以往研究的結果不完全一致,顧玉嬌等[31]在老哈河流域三座店水庫所在子流域的研究中選取了6 月流量、最小 30 日流量和零流量天數三個主要指標;程俊翔等[13]在洞庭湖的研究選取了3月流量、6月流量、最小3日流量、最大7日流量、年最小流量出現時間、低流量年內平均歷時和流量逆轉次數7個指標;Gao等[7]統計分析了美國189個水文觀測點的數據,選取了 2月流量、3月流量、6月流量、11月流量、最小30日流量、最大7日流量、高流量年內平均歷時和上升率,與本文的結果有較大的相似。此外,Gao等[7]的研究還表明不同流域、不同數據集分析結果存在一定的差異,但往往包含三個共同的要素:至少一個月均流量統計數據,至少兩個極端事件統計數據代表高和低極端,以及至少一個與低流量和高流量頻率相關的統計數據。這與本文選取的生態最相關指標有很好的一致性。

表6 生態最相關指標變化量及貢獻率

以往研究表明,人類活動是影響流域河道徑流量[20]、水文干旱[32]和水文健康[33]的主要因素,綜合貢獻率為80%左右,這與本文中人類活動對徑流量和水文情勢影響特征一致。此外,本文結果表明,人類活動對部分生態最相關水文指標變化的影響更為強烈,遠高于氣候變化的影響,特別是2000年以后。這主要與流域內社會經濟的發展有關。流域內生產活動主要為農業、畜牧業和采礦業,糧食產量相較基準期增加約400萬t[33],灌溉耕地面積增加約31萬hm2,且在2000年之后呈現出持續增長的趨勢(圖7);國內生產總值GDP快速增長,特別是2000年之后,增幅明顯。研究指出,流域范圍內,人類取用水比例近10年整體呈上升趨勢,平均為70%左右[33]。此外,為滿足流域用水需求,三座店水庫于2003年動工建設,總蓄水量為3.69億m3,大規模的農業灌溉顯著減少了河道內徑流量。

變化環境下,水文指標變化的驅動因素尤為復雜。Yong等[19]研究表明,老哈河流域1970—1979年和1990—1999年降水量較大,其中1990—1999年年平均降水量為475.4mm,大于1970—1979年的449.4mm;2000年以后,年降水量較小,平均為390.2mm。因此,在變化期Ⅰ,2月流量、6月流量和最大7日流量變化不大,甚至有小幅增加。2000年之后,區域社會經濟高速發展,伴隨著降水量的減少,6月流量和最大7日流量顯著降低,同時人類活動對以上兩個指標的貢獻率明顯增加。此外,水庫“蓄洪補枯”的運行調度模式,增加了2月流量,減少了6月流量、最大7日流量和低流量年內發生次數,改變了年最小流量出現時間。由于社會經濟的發展,人類生產、生活取用水增加,也影響了水庫下泄的總流量,進而減少了高流量年內平均歷時。人類取用水減少了河道內徑流量,未嚴格遵循生態控制指標的水庫調度破壞了天然水文情勢,造成了流域生態赤字的累積[34],顯著影響了河流生態健康,使得區域水資源開發與利用以及河流生態保護與修護面臨挑戰。

圖7 研究區人類取用水和社會經濟變化Fig.7 Changes in human water use data and socioeconomic situation for the study area

5 結論

(1)MK檢驗表明,年降水量和潛在蒸散發量呈不顯著下降趨勢,年徑流量下降趨勢明顯;Pettitt突變點檢測和降雨徑流雙累積曲線表明,年徑流量序列在1979和1999年出現突變。1980年和2000年均為經濟增長速率明顯增大的起始點,表明流域內經濟活動顯著影響了河道徑流。基于VIC模型的徑流重建,在率定期和驗證期,相關系數ECC均大于0.9,Nash-Sutcliffe效率系數ENSC均大于0.75,相對偏差EBIAS均小于10%,模擬精度符合研究要求。

(2)基于PCA方法,確定了7個主成分,累積貢獻率為83%,其解釋變量分別為2月流量、6月流量、最大7日流量、年最小流量出現時間、低流量年內發生次數、高流量年內平均歷時和上升率,即為7個生態最相關水文指標。在時間尺度上,除年最小流量出現時間外,ERHIs主要表現為下降趨勢。變化期Ⅰ和變化期Ⅱ7個ERHIs綜合改變度分別為0.45和0.74,表明水文情勢變化呈增長的趨勢。

(3)歸因分析表明,人類活動是導致徑流量下降和流域水文情勢變化的主要因素。其中,全變化期內,人類活動對徑流下降的平均貢獻率為74.3%。對于7個ERHIs,變化期Ⅱ比變化期Ⅰ變化顯著,人類活動貢獻率相對增加,對上述7個變量的貢獻率依次為70.6%、-118.8%、-64.7%、416.6%、-100.3%、-82.2%和-90.9%,表明人類活動在變化期Ⅱ對水文情勢的影響比變化期Ⅰ更為劇烈。

本文假設氣候變化和人類活動是獨立的,但氣候變化和人類活動往往存在一定的關聯,如雨量條件會影響人類取用水特征:地區少雨干旱時,會使得人類取水量增大,進一步影響了河道的水文要素。因此,本文計算的氣候變化和人類活動對水文情勢影響的貢獻率可能與實際值存在一定差異。