環境規制、技術創新與全要素生產率

——基于東部地級市動態面板數據的實證分析

梁 輝 ,萬婷婷

(1.中南財經政法大學公共管理學院,湖北武漢430073;2.湖北城市發展研究院,湖北武漢430073)

一、引言

自改革開放以來,我國的經濟建設取得的成就令世人矚目,但得益于傳統的資源消耗型經濟增長方式使得我國資源消耗非常迅速,環境污染問題也日漸嚴重。 根據《2018 中國生態環境狀況公報》,2018 年我國338 個地級及以上的城市中,僅有約35.8%的城市環境空氣質量達標。 世界衛生組織報告中指出,中國每年約有65.6 萬人死于空氣污染引發的疾病。可見環境污染給我國居民的身體健康狀況帶來了一定的危害。根據《中國經濟生態生產總值核算發展報告2018》測算,我國2015 年的污染損失為2 萬億元,生態破壞成本為0.63 萬億元。 自從1989 年我國出臺第一部《中華人民共和國環境保護法》,2016 年通過《中華人民共和國環境保護稅法》,至2019 年共出臺了約30 部相關的法律法規,在一定程度上減緩了環境污染加重的問題。那么,這些環境政策的實施對城市的經濟活動會產生什么樣的影響呢?進一步來說,對城市的全要素生產率產生什么樣的影響? 鮮有文獻從城市的角度來研究。 王兵、劉光天認為全要素生產率是維持經濟持續增長的主要因素,所以將全要素生產率作為一個重要指標用來衡量一個地區或國家經濟增長質量[1]。

關于環境規制與全要素生產率之間關系的研究主要有三種觀點。 第一種觀點:環境規制會降低生產率水平。 環境規制對生產率產生的負向影響主要源自于成本的增加以及進行投資的不確定性,Robert 和Gollop 根據1973—1979 年美國SO2排放量和電力企業的生產率進行研究,結果發現排放規制使得電力企業的成本明顯上升,導致企業的生產率降低[2]。 解堊認為在10%的顯著性水平下,環境規制導致的污染投資增加使得生產效率降低是顯著的[3]。 Jorgenson和Wilcoxen 的研究發現環境規制不利于技術創新,尤其是對造紙等產業有很強的抑制作用[4]。Goulio 通過對西班牙制造業企業數據進行研究發現,當采取嚴格的環境規制水平時,環境規制的力度與專利產出呈現負相關的關系[5]。趙霄偉用空間杜賓面板模型對2004—2009 年中國地級市及以上的城市工業的數據進行分析得出,欠發達地區在工業化快速發展的階段,當環境規制的強度提高時,地區的經濟增速會減緩[6]。 祁毓、盧洪友和張寧川運用雙重差分的方法進行實證研究發現,短期環境規制對技術進步和全要素生產率是存在抑制作用的[7]。 王彥皓利用2003—2007 年中國工業企業和地級市層面的企業數據進行分析,實證結果表明,環境規制強度提升1%,當期的生產率降低1%[8]。

第二種觀點:環境規制會刺激生產率的提升。 Porter 和Linde 認為當環境規制的水平適宜的時候,環境規制可以通過促進企業進行技術創新或形成新的組織方式,從而使得企業的生產率得以提高[9]。 Richard Lajeunesse 和 Paul Lanoieand Michel Patry 的研究也證實了“波特假說”,他們對魁北克制造業的數據進行實證分析,研究發現滯后的環境規制對全要素生產率起到正向的作用[10]。Jaffe 等認為政府采取的環境規制政策激勵了企業不斷地實施環保減排的措施,進而促進生產率的提升[11]。 Eli Berman 和 Linda T. M. Bui 研究在 1987—1992 年期間美國監管最嚴格的煉油廠發現,在其他煉油廠生產率均下降的情況下,該煉油廠的生產率卻能得到大幅度的提升[12]。 張紅鳳等選取在全國范圍內環境規制最為嚴格的山東省的污染密集企業進行研究,結果發現,在嚴格的環境規制水平下,經濟也得到了很好的發展[13]。 陳詩一設計了一個基于方向性的距離函數,實證得出節能減排政策在后期促進了技術進步,并通過函數預測在2009—2049 年這四十年中對中國工業全要素生產率有穩步的促進作用[14]。 吳明琴、周詩敏和陳家昌對我國“兩控區”城市進行研究,結果表明制定合適的環境規制政策有利于環境保護并促進經濟增長[15]。 江珂和盧現祥分東中西及東北地區研究環境規制與R&D 投入之間的關系,發現在東部地區環境規制會促進R&D 投入,但是在其他地區的影響不顯著[16]。

第三種觀點:環境規制與全要素生產率兩者之間沒有確切的關系。 自“波特假說”提出之后,一些學者認同這一假說,但也有一部分學者對這一假說提出了質疑。 一些研究認為環境規制對全要素生產率沒有顯著的影響,這其中可能是因為企業的成本效應與創新補償效應相互抵消的結果。Shadbegian 和Gray 對美國的造紙企業、汽油提煉企業以及鋼鐵企業進行研究,發現這些企業支出的污染減排費用對企業生產率并沒有顯著的影響[17]。 Conrad K.和Wastel D.將德國在1975—1991 年這十七年中的十個重污染產業的數據作為樣本進行研究, 得出環境規制幾乎對生產率沒有提升作用[18]。 Becker 對美國制造業的企業進行研究,發現環境規制給企業增加的高成本對生產率沒有影響[19]。 Gale 和John 利用美國1988—1992 年造紙及紙漿業的數據,發現在污染降低的同時產出卻隨之增加的情況,也出現環境規制使產出減少的現象[20]。

國外相對于國內對這些問題的研究要早很多,國內學者大多認可“波特假說”,其研究意在尋求最佳的環境規制區間。 許長新和胡麗媛對2008—2015 年的數據進行分析,并且利用系統GMM 以及Hansen 面板門檻的方法,研究結果顯示,當環境規制低于臨界值時,環境規制通過技術創新作為中介效用會促進經濟增長,而當環境規制強度超過這一臨界值時,則會抑制經濟增長[21]。 張成等對我國1996—2007 年工業部門的數據進行了研究,經過協整分析發現環境規制與全要素生產率之間并不是簡單的線性關系,兩者之間存在“U 型”關系,且在長期過程中環境規制對全要素生產率產生正向影響的程度比短期更為強烈[22]。王杰和劉斌對1998—2011年中國工業企業數據進行分析, 分別在加入環境規制強度的一次項、 二次項及三次項后用OLS 的方法得出兩者存在“倒N 型”的關系,即環境規制較低時,全要素生產率會降低;而當環境規制提高可以促進技術創新時,全要素生產率會上升[23]。黃慶華、胡江峰和陳習定對2003—2015 年我國36 個工業行業的數據進行分析, 利用滯后2 期的PVAR 模型并通過GMM 估計以及脈沖響應函數,最終得出,就短期來說,環境規制政策能促進綠色全要素生產率增長,但長期來說,不適合當代發展的環境政策不僅沒有辦法維持全要素生產率的增長,而且可能導致環境變得更糟糕[24]。 戴錢佳基于技術創新的中介效應方法分析了異質性環境規劃對物流業綠色全要素生產率的影響[25]。

通過相關文獻的梳理發現,西方發達國家對環境規制與全要素生產率之間的關系已經進行了多方面的研究,學者所持態度也不盡相同,但對發展中國家的研究不是太多。 發達國家與發展中國家發展階段不同、產業結構不同、并且各自的政府對出臺的環境規制實施的力度不同,因此,環境規制對我國這一發展中國家的影響可能與發達國家不同。 國內文獻主要從我國工業行業以及以省為單位層面來分析環境規制與生產率之間的關系,鮮有以地級市為單位進行研究的。 現有文獻在研究環境規制與全要素生產率之間不確定的關系時,大多采用經典的環境庫茲列茨曲線中的二次曲線分析方式,主要是運用這種分析方式可以將其關系局限在“U型”或“倒U 型”,且其兩側需要滿足對稱分布,自變量本身與其二次項有很強烈的相關性,但門檻回歸則沒有這一限制。 考慮到我國東部地區是我國各種政策實施的 “示范區”[26], 以及2008 年全球金融危機帶來的影響,所以本文利用2008—2015 年東部地區85 個地級市的面板數據探究環境規制與全要素生產率之間的關系。

我國目前出臺的環境規制政策,是以犧牲企業生產率為代價以獲取環境的改善,還是在實施環境規制的同時,提高技術創新水平進而刺激企業生產率的提升? 若是通過技術創新這一中介變量來影響企業生產率,它所處水平的不同會不會對生產率產生不同的影響? 對上述問題的考察有助于我們厘清環境規制與生產率之間的關系,同時在實證研究中對理論的預期給出相應的答案,并就我國將來為環境政策、創新政策的完善以及對地方經濟增長方式的轉變等問題提出意見與建議。

二、理論基礎

傳統的新古典主義經濟學家普遍認同環境規制必然會使被規制的企業承受更加沉重的負擔,會影響企業的產出并對全要素生產率產生負向的影響。

這一負向的影響,可以通過兩個效應來實現:第一個效應是“成本效應”,該效應是指當政府落實環境規制的政策時,企業為了使其生產經營過程達到規制的范圍之內,都必定會將一部分勞動力、資本等要素資源投放到環境治理這一非生產性領域中,從而不利于生產率的提高;另一個效應是“約束效應”,即企業維持目前的生產條件不變的前提下,當面對政府施加的環境規制措施時,企業在做生產經營決策時需要把環境保護納入到原本的約束條件中,企業進行生產、組織管理的決策集的范圍就會變小,企業的生產管理等環節的難度加大。

波特則對這一觀點進行了質疑,他認為當環境規制的嚴格程度較為適中時,環境規制政策可以通過激勵企業進行技術創新等提高企業的生產率,這就是“波特假說”理論[27]。 該假說是指在短期內采取環境規制會增加企業的成本,但是在長期采取合理的環境規制會促進企業的技術進步,提高生產率。 由于技術進步帶來的利潤要高于企業所需要承受的成本,從而提升企業的競爭力。 他將其分成了具有負面的“抵消效應”以及具有正面的“補償效應”。

“抵消效應”表現在當企業需要將污染物的排放量降到制定的標準以下時,其生產工藝將會更加復雜,企業生產率也有可能降低;從另一方面來說企業為了將污染物的排放量降到制定的標準以下,會增加污染治理費用,這一部分費用如果過大將會擠占企業用于技術創新的費用,從而導致企業生產率的下降。“補償效應”表現在雖然政府制定的環境規制標準會加大企業的成本,但是企業為了追求利益最大化,會增加技術投入,改進生產技術,從而使得企業生產率得以提高,多獲得的利潤高于需要支付的污染治理費用;同時企業為了達到政府制定的環境規制標準,會加大研發投入,采取更加環保的技術進行生產,可減少污染物 的 排 放 量[28]。

三、數據來源、變量確定及描述統計

(一)數據來源

本文使用的地區數據主要來自于2007—2015 年《中國城市統計年鑒》。 地區生產總值、第二產業增加值、第三產業增加值、單位從業人員數、私營和個體從業人員數、固定資產投資額、工業廢水排放量、工業煙(粉)塵排放量、工業二氧化硫排放量、外商直接投資額、教育支出、科學支出以及財政支出均來自于《中國城市統計年鑒》。專利申請授權數則來自于專利云數據庫。

根據《中國區域金融運行報告(2019)》顯示,2018 年東部、中部、西部、東北地區對經濟增長的貢獻率分別為50.7%、23.4%、21.3%和4.6%。 《中國區域科技創新評價報告2018》顯示,東部地區包攬了綜合科技創新水平排名中的前六位, 東部地區不僅在高新技術領域投入多,而且在制度創新中也走在我國的前列。 東部地區處于開放創新的前沿,是各種政策改革的“示范區”, 也是全國經濟發展的領頭羊。因此,本文利用我國東部地區地級市的數據進行研究。依照《中國衛生統計年鑒》對東部地區的劃分,東部地區包括北京、天津、上海、遼寧、河北、山東、江蘇、浙江、福建、廣東、海南共11 個省(直轄市)的96 個地級市。 為了進行地級市的同級比較,剔除廣州、深圳、廈門、杭州、寧波、青島、濟南、南京8 個副省級城市,同時由于汕頭、海口和三亞數據缺失嚴重,不便計算,最終用85 個地級市的數據進行本文的后續研究。 考慮到2008 年全球金融危機帶來的持續性影響,以及2016 年和2017 年部分省份的數據缺失嚴重,故選取2008—2015 年的數據進行實證研究。

(二)變量確定

1.被解釋變量

全要素生產率(TFP)。 依據現有的文獻資料,運用數據包絡法(DEA)對全要素生產率進行測算。 該種方法采用線性規劃的方法來對技術效率進行一定的測算。 Fare 等人建立了Malmquist指數來計算工業企業的全要素生產率。

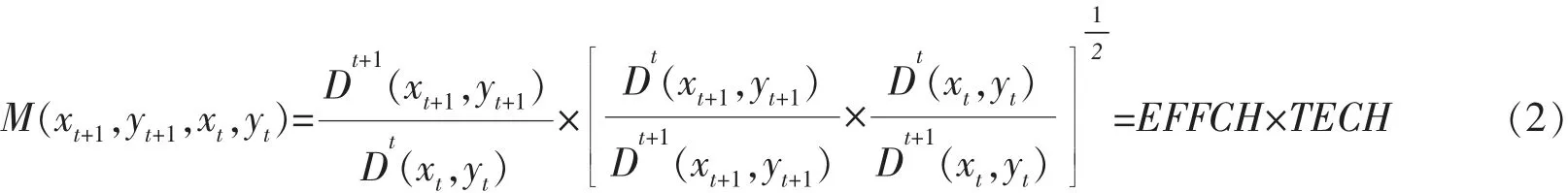

當測算出的全要素生產率(TFP)大于1 時,說明后一期的生產率相較于之前的生產率是提高的;當全要素生產率等于1 時,說明這兩期的生產率水平是不變的;而全要素生產率小于1 時,說明后一期的生產率相較于之前的生產率是降低的。 而通過Malmquist 指數來計算全要素生產率的時候,可以將全要素生產率分解成技術效率變化指數(EFFCH)和技術進步指數(TECH),其過程表示為:

其中,xt、xt+1表示第 t 期和第 t+1 期的投入量,yt、yt+1表示第 t 期和第 t+1 期的產出量,Dt、Dt+1表示以第t 期和第t+1 期技術為參考技術的距離函數。

本文選取2007—2015 年我國東部地區85 個地級市的相關數據,計算它們的全要素生產率的數值。 具體處理過程為:

a.產出變量:本文選取85 個地級市的地區生產總值作為產出指標,利用GDP 平減指數,以2000 年為基期進行平減。

b.投入變量:①勞動投入:該指標用全社會從業人員數表示,但因本文是對東部地區的地級市進行測度,這一數據缺失嚴重。 本文采用肖小龍、姚慧琴的方法將地區單位從業人員數與私營和個體從業人員數之和作為勞動投入的替代指標[29]。 ②資本投入:有的學者,如張軍、吳桂英和張吉鵬運用永續盤存法來計算資本存量[30]。 但不同的學者在進行計算時選取的指標不一致會造成結果各有不同, 同時對地級市資本存量的測度目前還沒有明確的指標來進行測算,金相郁曾經用固定資產投資額來對資本存量進行測算[31],得出的研究結果比較可信。 因此我們也采用各地級市固定資產投資總額作為資本投入量的替代指標, 并以2000 年為基期進行平減。

由于全要素生產率的數值大多在1 附近, 在本文中為了凸顯各地全要素生產率的區別,在進行回歸時,將其數值均乘以100 來進行處理。

2.解釋變量

1)技術創新水平(lnTI)。 就技術創新水平的測量方法來說不同學者給出的方法不盡相同,目前來說主要利用專利申請受理數、專利申請授權數、研究與試驗發展經費支出占GDP 的比重、研究與試驗發展人員等數據進行測量。 某個地區的發明者向相關部門遞交的專利申請,通常體現出這個地區的創新水平[32]。 因此,筆者將用“專利申請授權數”作為替代技術創新水平的指標。 在本文中將其取對數處理。

2)環境規制(ER)。 目前關于環境規制強度的測定沒有明確的測度指標,大多采用代理變量的方式進行測度。 根據現有的文獻一般有以下幾種方式進行測度:①當地政府發布環境規制的政策數目;②污染物的排放程度,有的將環境規制強度的測算用單位生產總值的碳排放量來代替;③政府對污染治理的投資資金,以該項目的投資額以及對“三廢”等的處理費之和來衡量當地環境規制的強度;④綜合指標,采取當地廢水處理率、二氧化硫處理率、煙(粉)塵處理率以及固體廢物處理率等來進行綜合衡量。 本文采用污染物的排放程度對85 個地級市的環境規制程度進行替代,同時為了綜合考慮,我們選取了各地級市的工業廢水排放量、工業煙(粉)塵排放量以及工業SO2排放量這三個指標,并將所得的數據進行單位化和標準化的處理,組建本文衡量環境規制強度的綜合指標。 具體的處理過程為:

a.考慮到中國東部地區各地的產業結構不同,我們將選取這三種污染物的排放量除以該地區的生產總值,進行單位化;

b.將這三個指標的單位生產總值的排放量進行極差標準化:

其中,i 表示地區,l 表示各種污染物,pil表示各地級市單位生產總值的某一污染物的排放量,px 為無量綱的某一污染物的排放量。

c.經過單位化和標準化處理的各污染物的排放量指標具有橫向可比性,本文將各污染物的排放量賦予相同的權重進行加總。 但是本文是采用污染物排放量來衡量環境規制強度的,因此最終所得的數值越大,說明該地區的環境規制強度越小;反之所得的數值越小,說明該地區的環境規制強度越大。

3.控制變量

1)外商直接投資(lnFDI)。外國資本的引進可能會給這個地區帶來先進的技術,從而提高該地區的全要素生產率。何玉梅、羅巧在研究環境規制強度與工業全要素生產率中加入了外商直接投資作為控制變量[33]。 本文用該地區當年實際使用外資金額來進行替代,并取對數處理。

2)地區的產業結構(IS)。當一個地區的產業結構越合理,或者其產業結構比其他地區更優化,會提高該地區的全要素生產率。其表達式表示為:第三產業增加值÷第二產業增加值。該值越小說明該地區的產業結構可以繼續改進,反之,說明該地區的產業結構較好。 同時根據“污染避難所”假說,環境規制的不同也會影響當地的產業結構。

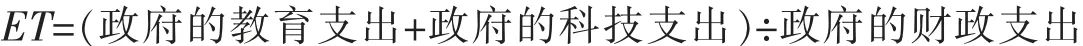

3)科學教育水平(ET)。 在當今全球化的格局下,國家之間的競爭早已不再是資源的競爭,而是轉變成科技的競爭、人才的競爭。 在科教興國戰略的指導下,當政府重視教育時,會培養出大量潛在的優質人才,為該地區今后的發展打下堅實的基礎;當某地政府重視對科技的投入時,會刺激當地的研發能力,同時也會有更多的基礎研究成果投入到生產中去,也能提高當地的全要素生產率。 其計算公式為:

該ET 值越大,說明該地區的科學教育水平越高。

(三)描述統計

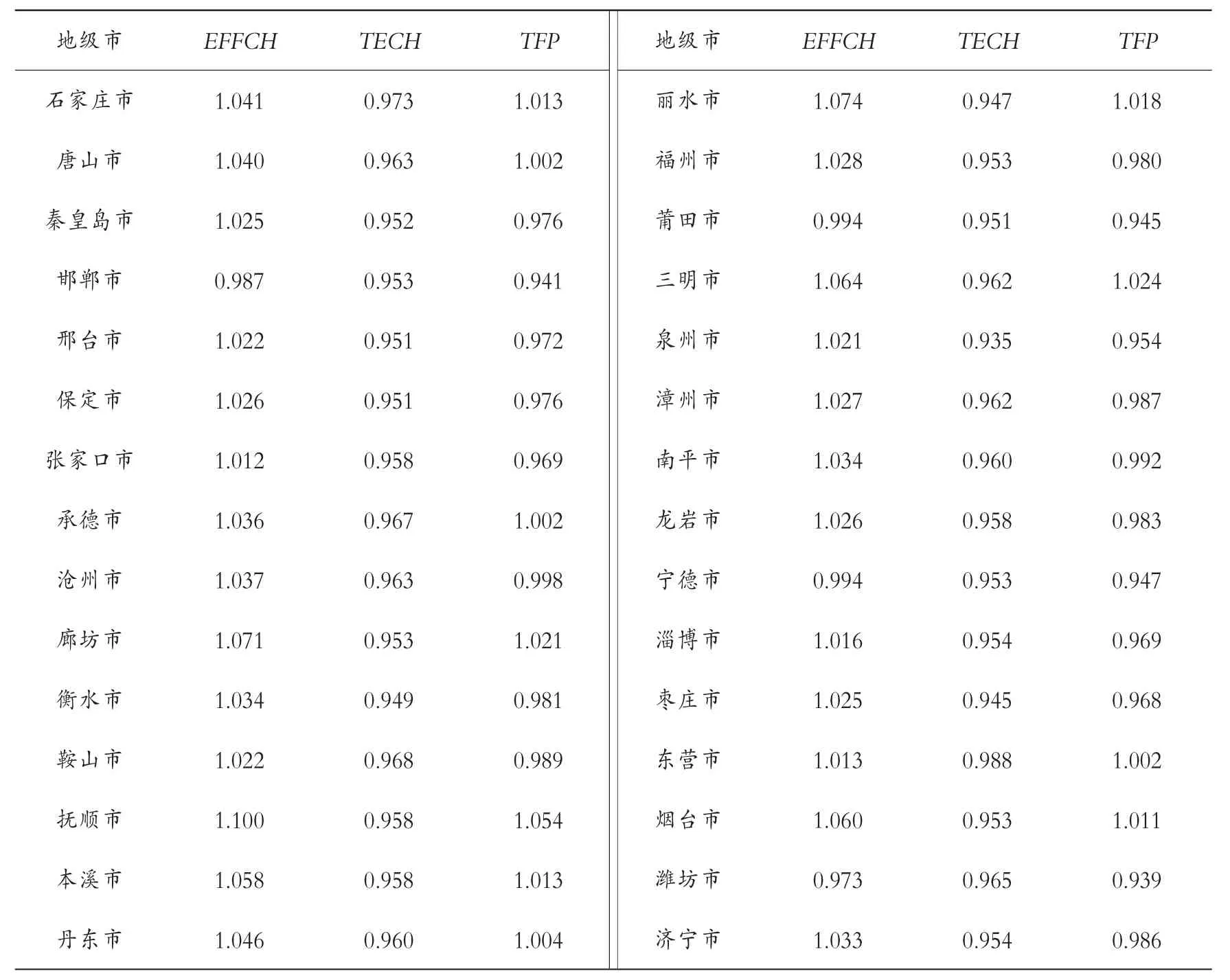

本文用DEAP 2.1 軟件進行測算得到2008—2015 年中國東部85 個地級市的全要素生產率指數及分解指數,如表1 所示。 本文對所有變量進行的描述統計結果如表2 所示,其中全要素生產率的數據均乘以100 加以處理。

表1 2008—2015 年中國東部85 個地級市的平均全要素生產率指數及分解指數

表2 變量的描述統計情況

續表

四、實證分析

(一)OLS 模型

根據理論分析中環境規制影響全要素生產率的兩種途徑, 首先考慮其直接影響作用,即僅考慮環境規制對全要素生產率的影響,如(4)式表示的模型一所示。 進一步考慮環境規制影響全要素生產率的間接途徑,即通過技術創新來影響全要素生產率,我們在模型一的基礎上加入了技術創新以及環境規制與技術創新的交互項,得到如(5)式表示的模型二,從而探究加入這些變量對被解釋變量產生的影響。

其中,TFPit表示第i 個地區在第t 年的全要素生產率;ERit表示第i 個地區在第t 年的環境規制強度;lnTIit表示第i 個地區在第t 年的技術創新水平;ETit表示第i 個地區在第t 年的教育及科技占財政支出的比重;ISit表示第i 個地區在第t 年的產業結構;lnFDIit表示第i 個地區在第t 年的外商投資水平。 對其分別進行回歸,回歸的結果如表3 所示。

根據表3 中模型一所得的結果,可以看出環境規制在該模型中并不顯著,從模型二中可以看出其回歸的結果明顯要比模型一好很多。 環境規制和環境規制與技術創新的交互項在5%的顯著性水平下都能夠通過檢驗,雖然技術創新水平在這個模型中不顯著,但環境規制與技術創新的交互項在1%的顯著性水平下通過檢驗,且系數為負,說明在本文的研究范疇內環境規制和技術創新的共同作用對全要素生產率產生了負向的影響。

表3 環境規制與全要素生產率回歸結果

但是根據模型二僅可得出環境規制與技術創新的共同作用對全要素生產率產生負向影響,卻無法看出是如何影響的。 根據“波特假說”,當環境規制在適當的水平下,可以影響技術創新水平從而提高全要素生產率。 本文想通過“門檻模型”來探究是否因環境規制水平的不同導致技術創新對全要生產率產生不同的影響,該模型三可用(6)式來表示:

(二)門檻模型

1.數據平穩性檢驗

為了保證回歸結果的有效性,消除數據的非平穩性、自相關以及協整,本文對被解釋變量、解釋變量以及控制變量進行面板數據平穩性檢驗,檢驗結果如表4 所示。

表4 平穩性檢驗結果

平穩性檢驗采用了費雪檢驗方法,并用滯后一期的ADF 回歸檢驗所有的變量。結果顯示,被解釋變量、解釋變量以及控制變量均具有很好的平穩性。

2.門檻效應的檢驗

在檢驗門檻效應之前, 需要先確定門檻效應的模型是固定效應還是隨機效應。 本文用Stata 14.0 軟件進行豪斯曼檢驗,得出的P 值為0.000 5,故在1%的水平下強烈拒絕“H0:ui與xit,zi不相關”的原假設,因此筆者認為應該使用固定效應模型來進行模擬回歸。

在估計固定效應門檻模型時,先要找到門檻值并檢驗其顯著性,根據該結果所確定門檻值的個數,最后選取合適的模型來估計所求的模型。 接下來將對上述回歸模型進行門檻檢驗,并估計這個模型的參數。

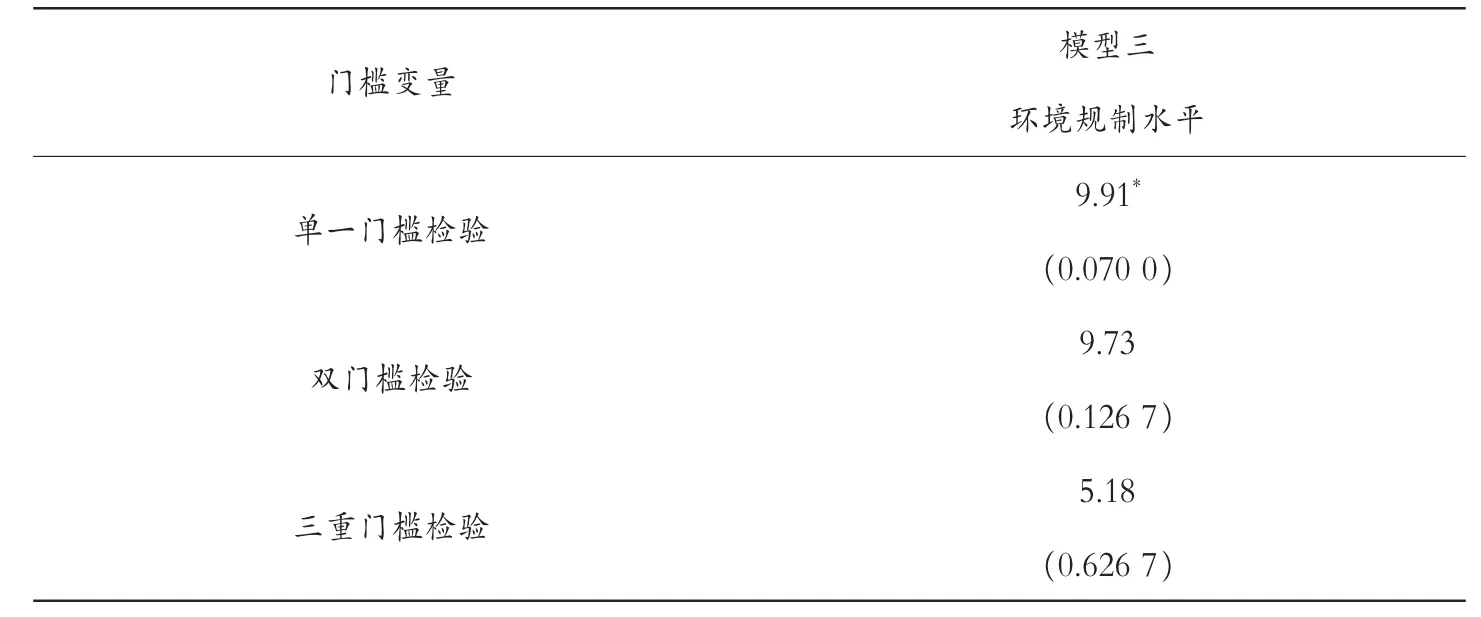

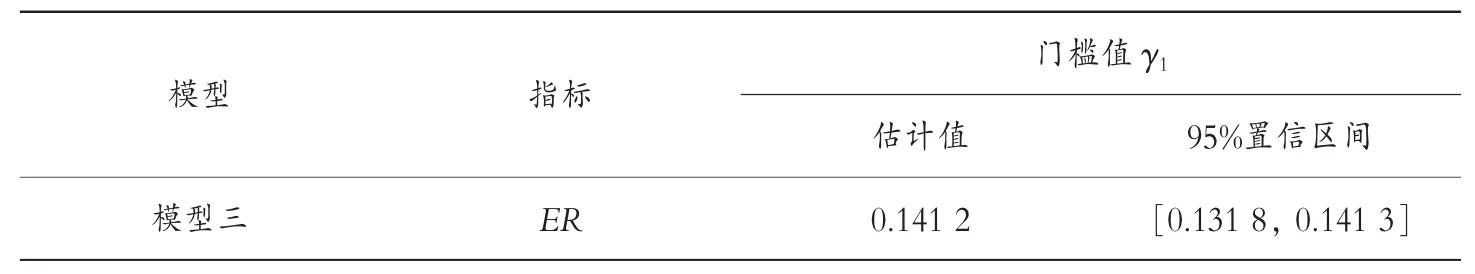

首先,確定門檻的個數。 本文分別在單一門檻、雙重門檻以及三重門檻的要求下對以上三個模型進行估計,得到的F 值如表5 所示,用Bootstrap 方法反復抽樣300 次得到的P 值列入括號中,門檻值及其在95%水平下的置信區間,如表6 所示。 根據表5 和表6 可以看出,模型三在5%的水平下,當環境規制水平作為門檻變量、技術創新水平作為解釋變量時存在單一門檻效應,其門檻估計值為0.141 2,在95%水平下的置信區間分別為[0.131 8, 0.141 3]。

表5 門檻效果檢驗

表6 門檻估計值及置信區間

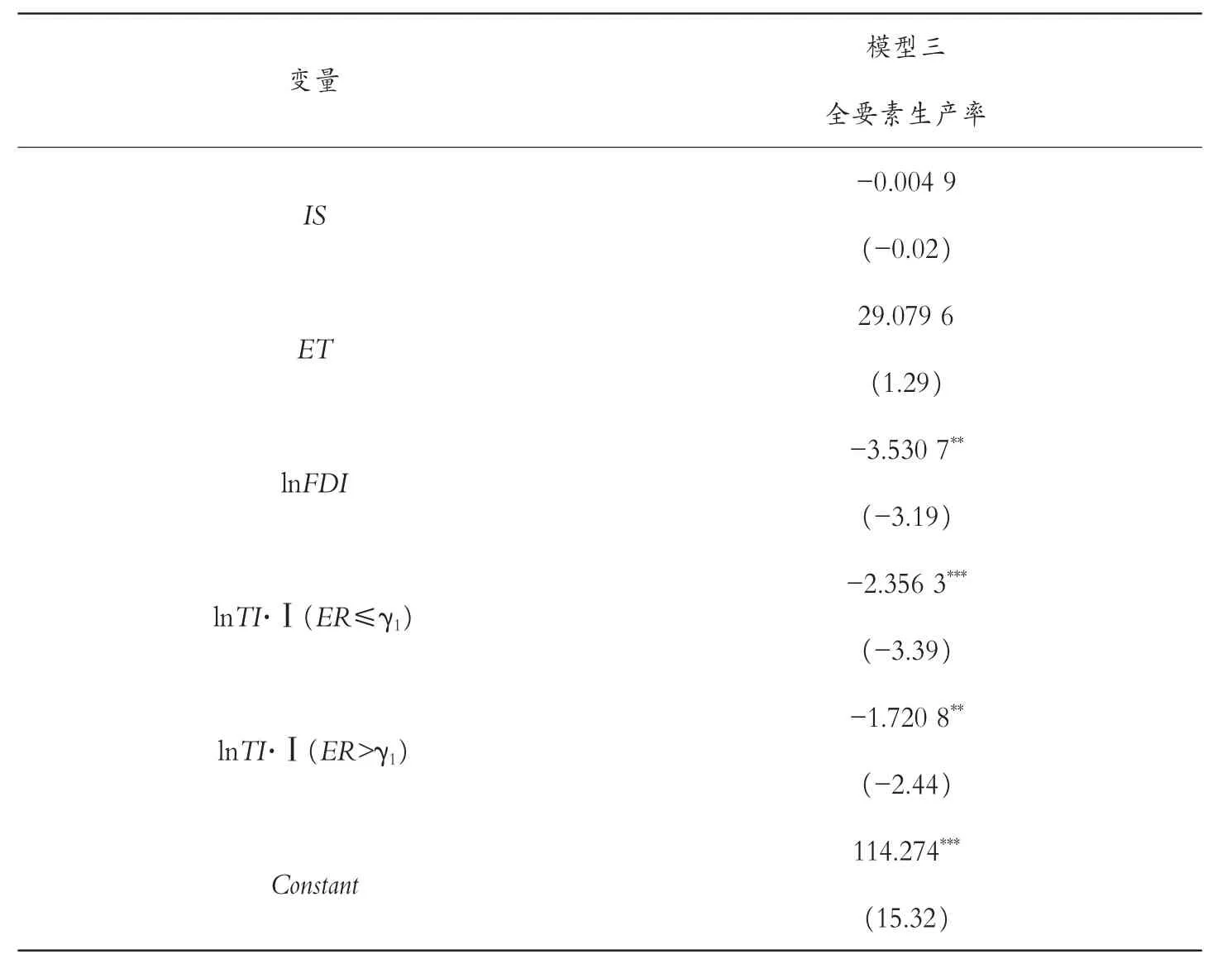

其次,確定模型參數的估計結果。 根據門檻檢驗的結果確定模型的門檻數目及其對應的門檻值,并選擇相應的固定效應門檻模型進行估計,所得的參數估計結果如表7 所示。

表7 模型的參數估計結果

由表6 的實證結果分析我們可以得出, 技術創新與環境規制對全要素生產率的作用具有單門檻效應,門檻值是0.141 2。 根據表7 的回歸結果可以得出,當環境規制水平低于門檻值0.141 2 的時候,技術創新水平對全要素生產率的系數為-2.356 3,此時的技術創新不利于全要素生產率的提升;而當本文中環境規制的水平超越了門檻值,即政府采取環境規制的力度在不斷減弱時,技術創新對全要素生產率的作用依舊為負,且為-1.720 8。綜上所述,當政府的環境規制力度較小時,技術創新對全要素生產率的負向作用較弱,而當政府的環境規制力度不斷加大直至突破門檻值時, 當地的技術創新增強且會對全要素生產率產生的負向作用增強。 在控制變量中,僅有外商直接投資水平在5%的水平下是顯著的,且抑制了當地全要素生產率的提升。這可能是因為當直接使用外商投入的資本進入生產時,由于有充足的資金支持,廠商對研究開發的迫切程度降低,或者說廠商可以利用這些資金引入新的設備和技術, 所以并沒有在此基礎上進行更加深入的研發以獲得更先進的技術, 從而導致全要素生產率下降。 科學教育水平這一指標在該模型中也是不顯著的,可能的原因是當政府將資金投入到教育行業時,需要一個比較長的時間周期,產生的效果(比如說人才培養等)才能夠凸顯出來,滯后地對當地的全要素生產率產生一定的影響;同樣政府對科學方面的支出,也需要經過一段時間才能運用到實際的生產當中。 而本文選取的時間跨度僅有八年, 因此科學教育水平對地區全要素生產率的影響可能是不顯著的。當地的產業結構這一控制變量在該模型中是不顯著的,可能是由于“污染避難所”假說是成立的,對于不同的環境規制程度,會影響當地不同的產業結構,處于不同范圍的環境規制程度對應的應該是不同的產業結構水平,用同一個值進行表示是不合理的。結合上述模型,2008—2015 年環境規制和技術創新一直影響著各地區的全要素生產率數值,而且這種影響程度并不是線性關系,具有一定的非線性特征,經過門檻模型的檢驗發現具有一定門檻限制。 對于該模型來說,無論環境規制處于何種程度,導致技術創新對全要素生產率的影響都是負向的,但是當政府采取更為嚴苛的環境規制政策時,導致的技術創新對全要素生產率有更強的負向作用,這是因為當政府采取較為嚴苛的規制政策時,大量的小型企業可能會因此而倒閉,從而使得全要素生產率降低。

五、結論和建議

本文根據中國東部85 個地級市2008—2015 年的面板數據,計算出各個地級市每年的全要素生產率, 發現所有的全要素生產率數值均為正數, 而在分解變量中技術效率變化指數(EFFCH)總是比技術進步指數(TECH)大,說明技術效率的變化始終要領先于技術進步的變化程度。 這也說明這些地級市的全要素生產率的增長主要是由技術效率導致的,即這些地區對新技術的利用程度比較高,相較于同等程度對新技術的利用程度,這些地區可以加大技術進步的速度來達到最優生產邊界。 通過建立門檻模型,我國東部85 個地級市2008—2015 年的環境規制與技術創新對全要素生產率的影響并非是簡單的線性關系,而是比較復雜的非線性關系,且這種影響關系在不同的區間上有顯著差異。 當政府采取更為嚴苛的環境規制政策時,技術創新對全要素生產率有更強的負向作用,這可能是因為企業為了節約成本,為實現在短時間內將生產時的污染排放量降低到規定的標準內,更傾向于直接將新技術運用到生產及污染處理過程中而不是選擇自主研發新技術,進而使得無論環境規制力度如何,本文中的技術創新對全要素生產率始終是產生負向作用。 可以看出地方政府執行的環境規制政策影響企業生產率的渠道不是通過技術進步,而是通過技術效率這一渠道來影響的。

根據上述研究結論,本文提出如下對策建議:

第一,加快技術進步水平。 要在全球化的格局中站穩腳跟,就必須大力發展高新技術產業,并將其發展為地區的主導產業。 這就需要加大對創新的投資,改善當地的產業結構,使得研究成果盡可能地轉化到實際生產當中;各地政府應該加強對人才的引進,提高尖端人才的福利待遇,引進高新技術以促進當地產業結構升級;加大對高新技術產業的扶持和優惠力度,這些產業具有高投入、高風險的性質,而如果發展較好會迅速成為當地的主導產業,產生輻射效應,因此政府應該加強對這些企業的資金引導和政策扶持,在提高經濟發展“量”的同時注重“質”的發展[34]。 本文通過對全要素生產率的分解,發現技術效率普遍要高于技術進步指數,因此政府在提高新技術利用程度的同時需要加強引導整個社會進行技術創新,進而使得生產率得到進一步的提高,同時實現整個社會的環保水平和生產率的共同提高[35],以期實現“既有金山銀山,又有綠水青山”。

第二,制定差異化的環境規制標準。上述實證研究中發現,在不同的環境規制水平下,導致技術創新對地區全要素生產率的作用程度是不同的,此時政府采用不同程度的環境規制水平對該地全要素生產率的影響程度也會不同。 例如,在當地技術創新水平比較低的前提下,當政府制定的環境規制水平較高時,對全要素生產率雖然也造成負向影響,但是其影響程度要小于政府制定較低的環境規制水平時造成的負向影響。 說明當某地在存在較低的技術創新水平的條件下,政府采取較低的環境規制水平時,不能促進企業進行技術創新,面對政府要求的環境規制標準可能僅僅在排污的終端進行治理,此時并不能提高依靠技術進步使得企業生產率提高這一比重。 因此應該制定適合當地的環境規制水平,盡量減少對當地全要素生產率的抑制作用。 就目前我國東部地區85 個地級市的情況來看,技術創新水平絕大多數不能超過本文得出的門檻值,即技術創新水平處于較低的狀態,因此政府可以繼續提高環境規制水平。

第三,加強管理監督,增強宣傳力度。 政府制定的一系列關于環境規制的標準需要嚴格地加以監督,鑒于我國目前的管理機制并不是很完善,政府需要成立相應的部門來對已有的環境規制進行有效的管理、監督及懲罰。 除官方的管理監督以外,還要注重對公眾的宣傳,讓大眾在日常生活中時刻不忘綠色出行這一環保理念。讓公眾發揮主人翁精神可以在一定程度上起到幫助相關部門監督的作用, 同時綠色消費深入公眾心中會改變其消費結構,當綠色產品的消費需求不斷增多,就會促進企業轉型,進而改善當地的產業體系向綠色方向發展。