政府參與創新有助于提高城市創新效率嗎

——基于國家創新型城市試點政策的實證檢驗

黃永春,黃 湛,鄒 晨

(1.河海大學 商學院;2.“世界水谷”與水生態文明協同創新中心,江蘇 南京 211100;3.考文垂大學 工商管理系,英國 E1 7JF)

0 引言

創新通過調整生產要素組合促進經濟增長,是實現創新驅動發展的核心動力。隨著中國傳統生產要素紅利的逐步消失,經濟增長方式亟需從粗放式轉向集約式,釋放創新動能,實現高質量發展(金碚,2014)。創新要素在產業或空間層面的集聚與耦合,有助于構筑和提升區域競爭優勢,是創新型城市的要素基礎。城市作為區域經濟發展主體,是各類生產要素和創新資源集聚的載體,有助于推動區域經濟高質量發展。根據生產方式的不同,城市先后經歷了農業城市、工業城市以及向創新型城市轉型發展[1]。其中,創新型城市是指創新資源集聚、自主創新能力強、科技引領作用顯著、經濟社會發展水平高、區域經濟輻射面廣的城市。為實現創新型城市的轉型發展,2008年6月,國家發展和改革委員會正式批準深圳為首個國家創新型試點城市,并逐步將大連、青島、廈門等城市列入創新型試點。創新型城市建設與發展不僅能夠實現由要素驅動轉向創新驅動,而且有助于實現從不平衡發展轉向共享協調發展。深圳作為首個國家創新型試點城市,在科學技術方面的投入和產出都大幅提升。2009年,深圳R&D經費支出達279.71億元,2019年為1 328.28億元,增長374.88%;專利授權總量從2009年的25 894項增加到2019年的166 609項,增長543.43%。由此可見,政府借助國家創新型城市試點政策,推進深圳等創新型城市建設,是增強區域自主創新能力、構建現代工業體系、實現經濟增長方式轉變的重要路徑[2]。

創新型城市是在政府部門引導下,企業、高校、研究機構、服務機構等多元主體交互作用形成的復雜區域創新系統。在該區域創新系統中,存在政府和市場的雙重作用。由此,協調二者關系、謀取政府與市場的協同效應,就成為構建創新型城市必須解決的首要問題。2016年11月,張維迎教授與林毅夫教授圍繞“產業政策存廢”等問題進行了激烈爭論(“張林之爭”),探討了產業政策效用的核心問題,其實質就是市場與政府的關系之爭。當前,我國經濟發展已步入“創新2.0”時代,亟需厘清市場和政府在實施國家創新戰略中的角色與定位,加之我國企業轉型發展遭遇“卡脖子”困境,城市發展面臨增長方式轉變的迫切要求,因此亟需完善城市治理機制,提升城市創新效率。中共十九屆五中全會進一步指出,要“堅持創新在我國現代化建設全局中的核心地位”。那么,政府參與創新是否有助于提高城市創新效率?創新型城市試點政策是否有效以及如何發揮作用?這些成為推進中國經濟高質量發展過程中必須解決的重要問題。

本文從產業政策角度,以2008年起實施的創新型城市試點政策為例,討論創新驅動發展戰略下政府參與創新的產業政策有效性。創新之處在于,一方面,借助合成控制法、斷點回歸和安慰劑檢驗等方法,測度國家創新型城市試點政策對城市全要素生產率、技術進步和創新效率的影響,揭示出政府參與創新對城市創新效率的作用呈現倒U型;另一方面,針對倒U型作用指出,政府應根據市場規律,制定適宜的產業調控政策,不斷提高市場調控的適度性和科學性。

1 文獻綜述

創新是指創造某種新事物的行為和過程,包括知識創新、技術創新、管理創新等[3]。在此基礎上,弗里曼等提出區域創新網絡概念,指出創新網絡是空間地理位置相毗鄰的利益相關多元體共同參與創新活動而組成的動態合作開放系統,其聯結機制是創新主體間的分工與協作機制。區域創新網絡構建有助于發揮區域創新協同效應,增強網絡主體創新能力[4],提升區域經濟增長效率。創新型城市作為區域創新系統的典型表現形式,是承載創新要素、釋放創新動能的重要載體。近年來越來越多的研究開始探討政府參與創新對城市創新效率的影響機制,具體如下:

第一,創新型城市建設對經濟發展的驅動效應。創新型城市建設會引發城市管理體制改革與創新,從而有助于區域知識經濟、規模經濟實現,加速創新驅動發展。世界銀行在2005年《東亞創新型城市的研究報告》中進一步討論了創新型城市建設的驅動效應,指出,創新驅動型城市建設不僅能夠集聚創新要素,提升區域創新能力,促進區域產業結構和經濟增長模式轉型升級,而且能夠促進城市社會文化、政治制度、科學技術、生態文明協調發展[5],從而提升城市綜合競爭力。國內外文獻充分證實了這一點。如Feldman[6]探究了技術創新和知識經濟對城市經濟增長的作用,指出提高城市創新能力是促進經濟增長的核心動力;Porter[7]進一步基于地理集中性和競爭優勢理論指出,具有創新協同效應的城市群是提升國家競爭力的關鍵;周銳波等[8]也得到了相似的研究結論,并進一步指出中國城市創新的空間自相關性不斷提高,但創新的溢出效應存在區域差異性;James Simmie[9]通過對巴黎、米蘭和倫敦等5個創新型城市的比較分析,揭示了城市規模、資源稟賦、創新能力、產業結構、生態環境和治理體制等對城市競爭力的影響機制;龔維進等[10]探究了創新等要素外溢效應對城市創新力的作用。

第二,創新型城市要素特征與測評指標。現有研究分析了創新型城市特征,并且探討了創新型城市測評指標。如Charles Landry[2]指出,創新型城市包括7個要素,即富有創意的領導者、具有競爭力的人才結構、開放的人文文化、強烈的城市認同感、完善的基礎設施、健全的公共服務等;Florida等[11]通過對歐美城市轉型發展軌跡的研究,提煉出以技術創新、人才結構和開放程度等“3T”指標衡量創新型城市。在此基礎上,后續研究進一步提出包含創意成果、人才結構、制度體系、文化理念和社會環境等指標在內的創新型城市“5C創意指數”[12]。為了推進創新型城市建設,國家科技部(2010)提出了創新型城市監測評價體系,包括社會研發投入、企業創新活力、科技成果轉化、知識產權產出,以及高新產業產值等[13]。張旺等[14]基于技術成就指數構建城市創新能力評價指標,探究了北京創新系統的協同能力。也有學者通過對創新型城市的統計分析指出,創新型城市應該具有如下量化特征:對外依存度低于30%,科技進步貢獻率超過70%,全社會R&D比例超過3%等。相關研究集中探討了統計指標的科技含量、評估的綜合性與系統性等。

第三,創新型城市建設與政府關系。基于新公共管理理論和新結構經濟學研究,政府與市場協同能夠促進創新型城市建設,隨著市場經濟體制逐步完善,政府功能應由“管控”向“服務”轉型。Peter Hall[15]認為,政府政策對引導新事物融合與發展具有重要作用,在創新型城市建設初期,政府政策至關重要;Hospers[16]基于創新型城市的知識經濟特征提出,政府應完善創新生態體系,提高創新型城市集聚性、多樣性和創造性;甘輝[17]探究了重慶創新系統的人力資本配置機制,指出政府在人才等創新資源配置中扮演 “引智”或“供智”角色;倪鵬飛等[18]從市場環境、公共制度等角度,研究政府政策對城市創新能力的影響;于曉宇和謝富紀[19]以上海市為例,探究上海1995-2005年創新效率演化情況,并指出政府需要基于城市財力資源合理集聚與配置人力資本;徐苑琳[20]進一步區分不同政府參與方式對城市創新和產業升級的差異化作用,并指出政府直接參與創新活動比間接引領的推動效果更顯著。

綜上所述,創新型城市試點政策對促進城市創新發展具有重要作用,已有研究構建了城市創新效率測度和評價體系,并且初步探究了政府與創新型城市建設的內在關系。然而,多數研究一般將政府行為視為外部環境要素,較少探討政府參與創新的內在作用。同時,國內外有關政府在創新型城市建設中角色定位、作用機制的研究仍不足,較少探討伴隨創新型城市建設進程的政策演化效果,更鮮有探討政府政策對城市創新效率影響的研究。鑒于此,本文以2008年中國創新型城市建設試點政策為例,以深圳市為實驗組,深入探究國家創新型城市試點政策對城市創新效率的影響,剖析政府在城市創新網絡中的作用機制,旨在進一步豐富和充實區域創新系統理論體系。

2 研究設計

合成控制法(synthetic control method)是評價政策實施效果的重要工具,在煙草限購、行政區劃調整以及房產稅試點等政策評估方面具有較好應用[21-22]。借鑒前人研究思路,本文采用合成控制法,選取創新型城市建設的率先試點城市深圳作為實驗對象,通過“真實深圳”與“合成深圳”的比較分析,模擬分析創新型城市試點政策實施效果。

2.1 創新型城市試點政策推行過程

創新型城市試點工作共分3個階段:第一階段,2008年深圳獲批成為全國第一個國家創新型城市建設試點,由此深圳率先開展試點創建工作, 2008年9月為了加快創新型城市建設,深圳市人民政府出臺《深圳國家創新型城市建設規劃(2008-2015年)》,意味著深圳正式開始創建創新型城市;第二階段,2009-2010年,為促進經濟增長方式轉變,落實自主創新戰略,推進區域創新體系建設,實現經濟增長由單中心向多中心轉變,我國擴大創新型城市試點范圍,涵蓋大連、廈門、西安等16個城市;第三階段,試點范圍進一步擴大,截至目前,共有61個城市開展創新型試點創建工作。

本文使用除上述城市外的其它城市線性組合,構造合成控制地區,然后以深圳作為實驗組,使合成控制地區的經濟特征與實施創新型城市試點政策前的深圳盡可能相似,然后對 “合成深圳”的創新效率與“真實深圳”的創新效率進行比較分析。

2.2 模型設計

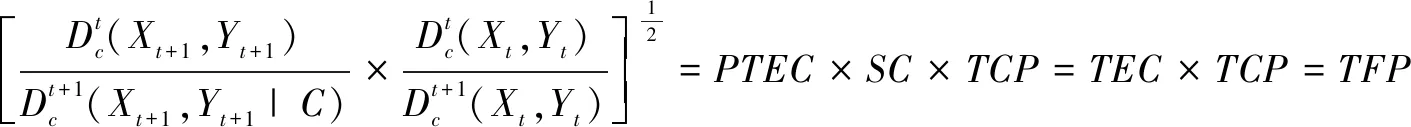

現有創新效率的測度方法主要有兩種:一種是從創新投入和創新產出角度衡量創新效率,即創新效率為創新資源投入與產出績效的比值,一般用專利數與R&D支出之比作為替代指標;另一種則是全要素生產率(TFP)。由于部分城市專利數和R&D數據缺失,考慮到數據可得性和準確性,本文采用全要素生產率測算創新效率。全要素生產率可以進一步分解為前沿面的技術進步和技術效率,其中,技術效率又可以進一步分解為由優化配置和規模效應引致的效率改善。

(1)

(1)控制組選取。模式設定后,首先選擇控制組。第一步,由于北京、上海等其余60個城市在2000-2019年實施了國家創新型城市試點政策,因此從中國內地31個省(區、市)的344個地級行政區中剔除不包括深圳的其它60個創新試點城市,確保“合成深圳”的控制組中不含有創新型城市試點政策效應,以科學研判創新型城市政策實施有效性;第二步,剔除1989—1995年數據缺失嚴重城市和在此期間內還未建市的城市,包括漢中市、咸陽市、渭南市等20個城市;第三步,刪除資本和勞動力存量數據缺失的城市,最終得到2000-2019年225個地級市作為潛在控制地區。

(2)合成控制構造。本文研究數據涉及226個城市,其中,第1個城市為實施創新型城市試點政策的深圳,其余225個城市未受政策沖擊,由此構成潛在控制組。模型的潛在假設是創新政策僅影響深圳地區,由此設定控制地區的權重向量為w=(w2,w3,…,w226),其中,wi為非負數,表示每個城市在“合成深圳”中所占權重。

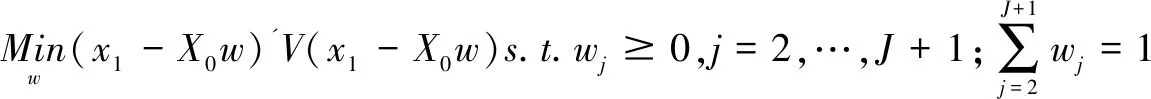

(3)最優權重w*和最小化“均方預測誤差”。在深圳實施創新型政策試點前,記各預測值變量的平均值為(k×1)階列向量x1,下標1表示“實驗組”,將其余225個城市相應預測變量的均值記為(k×j)階矩陣X0(j=2,…,226),下標0表示“控制組”。選擇權重wi,使得X0wi盡可能接近x1。在此基礎上,使用二次型(x1-X0wi)T(x1-X0wi)度量此距離。基于此,構建有約束的最小化問題。

(2)

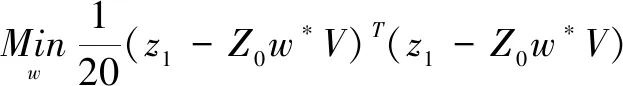

其中,V為(k×k)階對角矩陣,對角線元素為非負數,反映相應預測變量對TFP影響的重要性。數值求解,可得w*V。由此,問題轉化為如何選擇最優V,使得在創新政策實施前“合成深圳”的TFP與“真實深圳”盡量接近。設z1為(16×1)階列向量,反映深圳2000-2019年的創新效率指數;設Z0為(16×j)階矩陣,其中,每列為相應控制地區的創新效率。以Z0w*V預測z1,則均方預測誤差(MSPE)最小化的最優解w*V*是“合成深圳”的最優權重,如式(3)所示。

(3)

2.3 模型優勢

與雙重差分法(DID)和傾向匹配得分法(PSM)相比,合成控制法在分析政策效應時往往具有更強客觀性和科學性。

首先,倘若采用雙重差分法研究創新政策有效性,則難以準確界定政策實施前后的時間段[23],也較難劃分非目標城市的政策后時期[24],更重要的是雙重差分法在對照組的選擇上具有主觀性。這是因為目標地區與對照地區存在系統性差異,由此引發目標地區實施政策變革與創新,從而產生政策的內生性問題。

其次,應用傾向得分匹配法實證分析創新政策[25]的影響,是在假設獨立條件下將對照組和實驗組進行隨機擬合并作對比分析。該方法通常使用混合數據,因此指標測度的合理性和科學性不足,同時,在選擇匹配變量、估計傾向得分的過程中,因為城市數據交錯而導致計量結果存在偏差[26]。

綜上,本文研究目的是準確評價政府參與創新對城市創新效率的影響,因此構造一個與目標組類似的控制對象,進而分析國家創新型城市試點政策的實施效應,因而該方法更加有效。

3 實證分析

3.1 變量說明與數據來源

本文采用非參數法中的全要素生產率(TFP)測算創新效率,并基于DEA-Malmquist指數測度和分解全要素生產率。

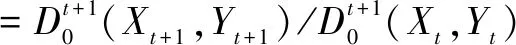

設t時期Malmquist指數、t+1時期的Malmquist指數如下:

(4)

(5)

為避免時期產生的差異,取上述兩者的幾何均值作為測評生產率變化的Malmquist指數。

(6)

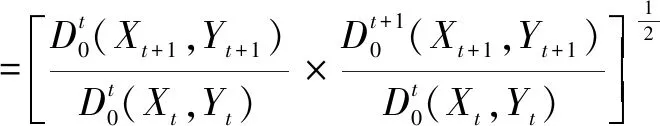

(7)

其中,式(7)的技術效率變化指數(TEC)還可進一步分解為純技術效率指數(PTEC)和規模效率指數(SEC)。

(8)

其中,向量X=(X1,X2,…,Xt)為投入向量。搜集整理《中國城市統計年鑒》中2000-2019年226個城市的勞動人口(萬人)和資本存量(億元)年度數據,并以此為投入變量。其中,勞動人口(萬人)為各省市總人口(萬人)與該省市15~64歲人口比例的乘積;資本存量以1952年為基準年,基于永續盤存法按不變價格計算各城市資本存量,即Ki,t=Ki,t-1(1-ηi,t)+Ii,t。其中,K為資本存量(億元),I表示固定資產投資,η為經濟折舊率(設定為9.6%)。據此,估算中國2000-2019年226個城市資本存量數據。Y=(Y1,Y2,…,Yt)為產出向量,以《中國城市統計年鑒》2000-2019年226個城市的地區生產總值(億元)為產出變量,進而采用DEA軟件,測算全要素生產率。

綜上所述,本文采用全要素生產率及其分解后的技術進步、效率進步,以及效率分解后的規模效率和配置效率5個變量分別作為結果變量,比較實施國家創新型城市試點政策的“真實深圳”與“合成深圳”之間的差異,檢驗政府參與創新的政策制定是否對城市創新效率提升具有顯著影響。根據合成控制法邏輯,為保證結果穩健,引入社會消費品零售總額(萬元,lnconsum)、當年實際使用外資金額(萬美元,lnFDI)、科技支出(萬元,lnRD)、年末金融機構各項貸款余額(萬元,lnfinanc)、醫院和衛生院床位數(張,lnpubserv)等預測變量。其中,科技支出是衡量科技創新投入的重要指標,并影響科技創新產出;年末金融機構各項貸款余額可以反映金融環境,影響技術創新水平效應與結構效應[27],促進產業結構轉型和創新效率提升;醫院和衛生院床位數作為公共服務環境的代理變量,反映地方公共服務水平、區域創新資源吸附能力以及創新政策實施阻力。為減少異方差,將以上預測變量取對數,并分別使用深圳2002年、2005年和2007年的全要素生產率作為結果變量的3個額外預測變量。以上數據來源于《中國城市統計年鑒》、《中國科技統計年鑒》以及各地衛生健康委員會官網等。

3.2 實證結果

根據合成控制法邏輯,首先以全要素生產率作為結果變量,計算“合成深圳”的城市權重。在剔除61個國家創新型政策試點城市以及缺失值嚴重的城市后,225個城市中多數城市的權重為0, 4個城市的權重為正,分別是佛山(0.492)、太原(0.436)、東莞(0.042)和南寧(0.03),其中,佛山的合成權重最高。因此,本文將選取這4個城市作為“合成深圳”的權重組合。

其次,比較“真實深圳”與“合成深圳”的TFP差距,如表1所示。可以發現,在成為國家創新型城市建設試點前的“真實深圳”與“合成深圳”預測變量的差異度很小,尤其是本文關注的創新效率指數(全要素生產率指數);2002年、2005年、2007年真實深圳和“合成深圳”的差異率分別僅為0.16%、0.01%和0.20%。此外,為保證結果穩健,本文隨機選取試點政策實施前的2006 -2007年的深圳數據檢驗該方法擬合效果。結果顯示,政策實施前兩年的TFP差異度極小,僅為0.16%,擬合優度大于0.84,因此“合成深圳”的TFP增長路徑很好地擬合了“真實深圳”的增長路徑。

表1 “真實深圳”與“合成深圳”預測變量比較Tab.1 Comparison of prediction variables between "real Shenzhen" and "synthetic Shenzhen"

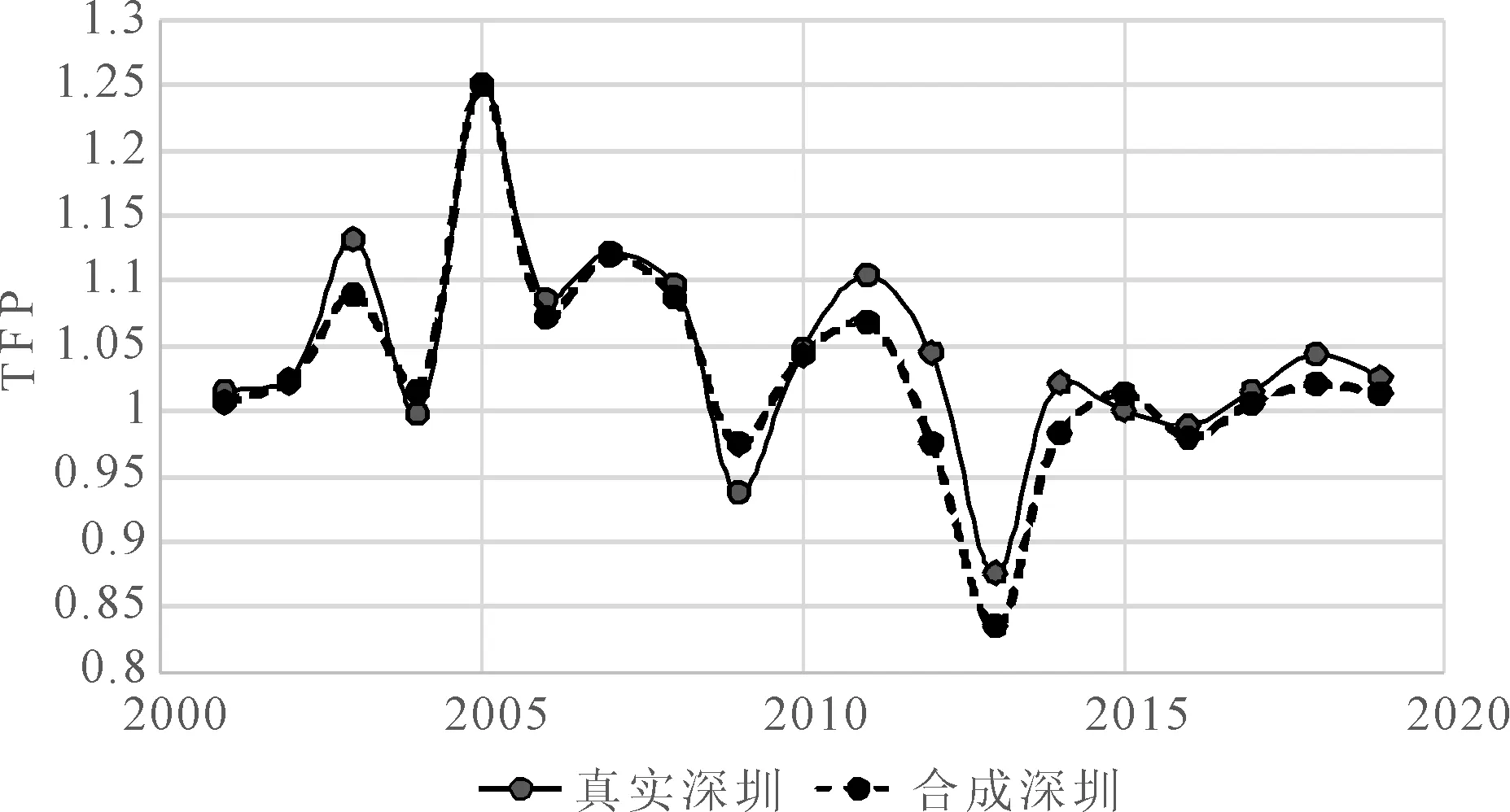

最后,比較“真實深圳”與“合成深圳”的結果變量,如圖1所示,實線代表深圳實際全要素生產率增長路徑,虛線代表“合成深圳”創新效率增長路徑,垂直虛線代表擴容政策實施的起始年份(2008年)。結果顯示,在國家創新型城市試點政策實施前,“實際深圳”與“合成深圳”的創新效率增長路徑除2000—2003年前者較高外,其余年份幾乎完全重合,說明“合成深圳”較好地擬合了創新政策實施前的創新效率增長路徑。而在創新政策實施后,2008—2009年“真實深圳”的創新效率比“合成深圳”的效率更低,這主要是由于深圳作為經濟外向型特征非常顯著的城市,2008年國際金融危機爆發后,企業訂單減少,外銷型工業企業受沖擊最大,外需大幅萎縮,由此深圳企業遭遇了出口大幅減少的沖擊。即便實施了國家創新型城市試點政策,開展了基礎能力、應用能力、科技計劃、新興產業、城市空間、開放合作等十大工程,但上述政策實施具有滯后效應,因此2008-2009年間深圳創新政策的實施效應不增反降。但在2010年以后,“真實深圳”的創新效率顯著高于“合成深圳”,也就是說創新政策的紅利效應開始顯現。由此可以說明,政府參與創新的政策實施有效提高了城市創新效率。國內一些研究也佐證了本文研究結果。例如有學者認為,政策制度、研發投入等政府行為能夠提升城市創新能力(范柏乃,吳曉彤,李旭樺,2020);袁航、朱承亮等[28]認為,伴隨數字經濟和信息技術發展,政府通過利用信息技術、集聚人力資本、優化制度環境、推進智慧城市建設,從而提升城市創新能力;韓璐等[29]認為,政府通過強化人才集聚,發展科技金融,加速城市數字化轉型與創新。

圖1 “真實深圳”與“合成深圳”結果變量比較Fig.1 Comparison of outcome variables between "real Shenzhen" and "synthetic Shenzhen"

為了更直觀地觀察國家創新型城市建設試點政策實施對創新效率的作用,本文計算政策實施前后“真實深圳”與“合成深圳”TFP均值的差距。如圖2所示,2001-2019年“真實深圳”與“合成深圳”的創新效率差值在-4%-7%間波動。2008年以后“真實深圳”的創新效率顯著落后于“合成深圳”,到2009年,落后差距最大為-4%;2009年以后,“真實深圳”的創新效率快速提升,并逐漸超越“合成深圳”;2013年兩者創新效率的差值達到最大(7%);隨后,兩者差距呈現波動性縮小趨勢,但總體呈現“真實深圳”創新效率高于“合成深圳”的趨勢。2015年出現政策實施后的第一個波谷,并于2016年始創新效率差距再次拉大且穩定在一個較低正值水平。由此說明,創新型城市試點政策實施后“真實深圳”的創新效率比“合成深圳”有所提高。由于效率進步在2013年達到頂峰,可見政策效應全部釋放,因此2013年后創新效率呈下降趨勢。由此表明,政府政策出臺與實施在推動創新效率方面具有顯著正向作用,但政策紅利具有一定期限,其助推創新效率提升的作用呈衰減態勢,反映為政府參與創新對城市創新效率的改善呈倒U型趨勢。即在政策實施前期具有顯著正影響,可以有效引導企業創新行為,激發企業創新活力,幫助企業跨越創新的“死亡之谷”;但這種效果是有限的,具有期限性,即在政策實施中期,隨著政策效果逐步釋放,市場競爭日趨激烈,新興技術不斷更迭,政府支持產業創新的紅利效應出現遞減,此時政府對創新的推動效應出現拐點。雖然政策紅利逐漸降低,但這并不意味著完全消失殆盡,而是保持較低的持續正向影響。此時,政府應根據創新態勢、市場規律和區域創新能力演化,進一步調整或者制定激勵創新的新措施,提高政策實施效率。

此外,針對圖2中的兩個異常點進行進一步分析。其一是2003年出現明顯波峰。由于圖2反映的是“真實深圳”與“合成深圳”TFP均值的差距,因此2003年顯示的波峰反映出“真實深圳”與合成深圳的TFP均值存在較大正向偏差。結合圖1可知,這是由于2003年“真實深圳”的TFP均值較高而合成深圳的TFP均值較低,也就是由佛山、太原、東莞和南寧組成的“合成深圳”發展水平嚴重低于“真實深圳”實際發展水平。這可能是因為,2003年是繼1995年將深圳作為經濟體制改革 “試驗場”之后,該地區步入“加快發展,率先發展,協調發展”的經濟和科技建設重要時期,導致當年“真實深圳”的TFP水平測算結果遠高于合成樣本城市的TFP指數。這從另一個方面反映了政府參與創新對城市創新效率的影響,與本文結論邏輯一致。其二是2015年政策實施后出現的一次大波谷。這可能是因為,除政策紅利逐步消失外,2015年是中國A股大幅動蕩的一年,金融風險沖擊對深圳的影響明顯大于佛山、太原、東莞和南寧4個權重樣本城市,從而導致該年“合成深圳”TFP的測算結果略超“真實深圳”水平。此外,“真實深圳”與“合成深圳”的TFP均值差在2015年后穩定在一個較小的正值范圍內,表明政策紅利雖然具有消弭趨勢,但依然保持一定作用。

圖2 “真實深圳”處理效果Fig.2 "Real Shenzhen" processing effect

3.3 穩健性檢驗

雖然“真實深圳”的創新效率與“合成深圳”間存在顯著差距,但這種差距是不是完全由國家創新型城市試點政策造成的,即是否存在一些未觀測到的外在因素?例如當地FDI輻射效應、深圳本土企業的崛起等。為排除其它政策的干擾和偶然性,本文進行穩健性檢驗,具體如下。

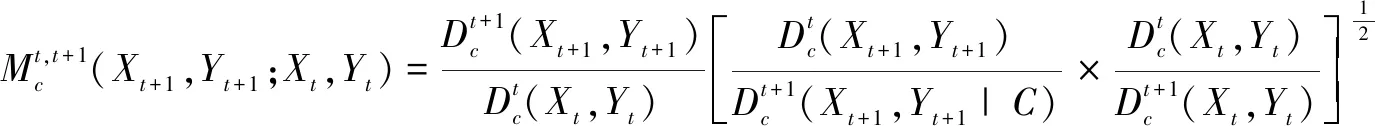

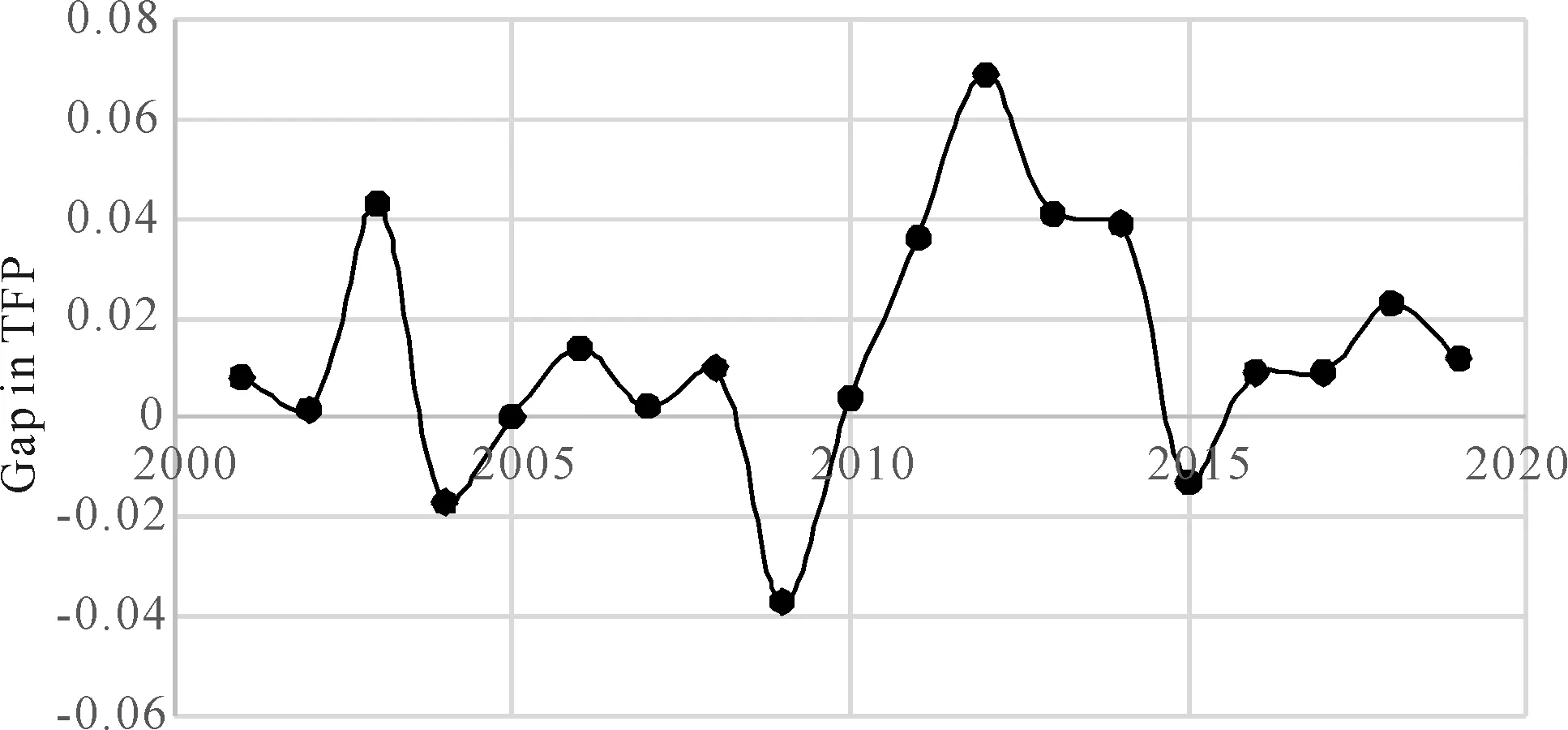

3.3.1 斷點回歸與合成控制法對比

為進一步分析政府參與創新是否提高了城市創新效率,將全要素生產率分解為技術進步(TCP)和效率進步(TEC)。為檢驗以上結果穩健性,采用全要素生產率分解后的技術進步作為結果變量,估算深圳在2008年實施創新政策前后技術進步是否出現跳躍。斷點模型為:

TCPi=α+β1(Ti-c)+σMi+γ1(Ti-c)Mi+β2(Ti-c)2+γ2(Ti-c)2Mi+εi

(9)

其中,TCPi表示深圳市的技術進步,Ti為政策實施年份,Mi為處理效應,變量(Ti-c)為Ti的標準化,使得(Ti-c)的斷點為0。引入互動項(Ti-c)Mi是為了允許在斷點兩側的回歸線斜率可以不同。σ是在(T=c)處的局部平均處理效應LATE估計量,可使用穩健標準誤控制異方差。由于在(T=c)附近,個體在各方面均無系統差異,因此造成條件數學期望函數E(TCPi|Ti)在此跳躍的唯一誘因只能是Mi的處理效應。由此,可將此跳躍視為在(T=c)處Mi對TCPi的因果效應。

為防止回歸函數中存在高次項而導致遺漏變量,因此在方程中引入二次項(Ti-c)2,實踐中有時引入三次項、四次項,甚至六次項。根據Gelman & Imbens[30]的研究,將三次或更高階項引入全局回歸,會導致回歸結果不穩定。因此,本文使用線性或二次局部回歸,并限定Ti的取值范圍為(Ti-h,Ti+h),其中,h為帶寬。本文采用局部線性回歸方法設置帶寬,即最小化目標函數:

[TCPi-α+β1(Ti-c)+σMi+γ1(Ti-c)Mi]

(10)

其中,Ker表示核函數,c為斷點。本文使用默認的三角核與CCT帶寬選擇法匯報RD估計結果,如圖3所示。可以發現,深圳的技術進步在2008年存在明顯向上的斷點,在2008-2011年間出現技術進步下滑現象,這是由于金融危機所致。但技術進步在2011年出現拐點,并且在2011年以后持續上升,再次驗證了政府參與創新有效的假設。

圖3 技術進步的斷點回歸結果Fig.3 Breakpoint regression results of technological progress

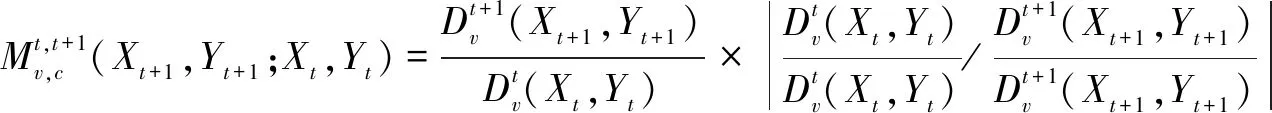

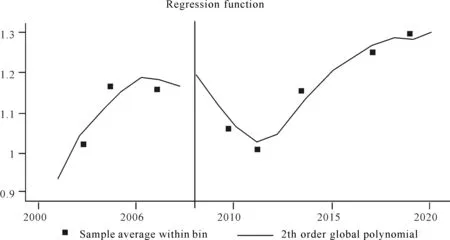

3.3.2 安慰劑檢驗

安慰劑檢驗類似于統計學中的排列檢驗,適用于任何樣本容量。基本邏輯框架是:選擇一個沒有實施創新政策的城市進行分析,如果該城市創新效率與合成樣本城市的創新效率有較大差距,并且與深圳的情況一樣,說明合成控制法并沒有提供有力證據證明政府參與創新對深圳創新效率提升具有正面效應。同時,也可以論證合成控制法估計的政策效應是否由偶然因素驅動。

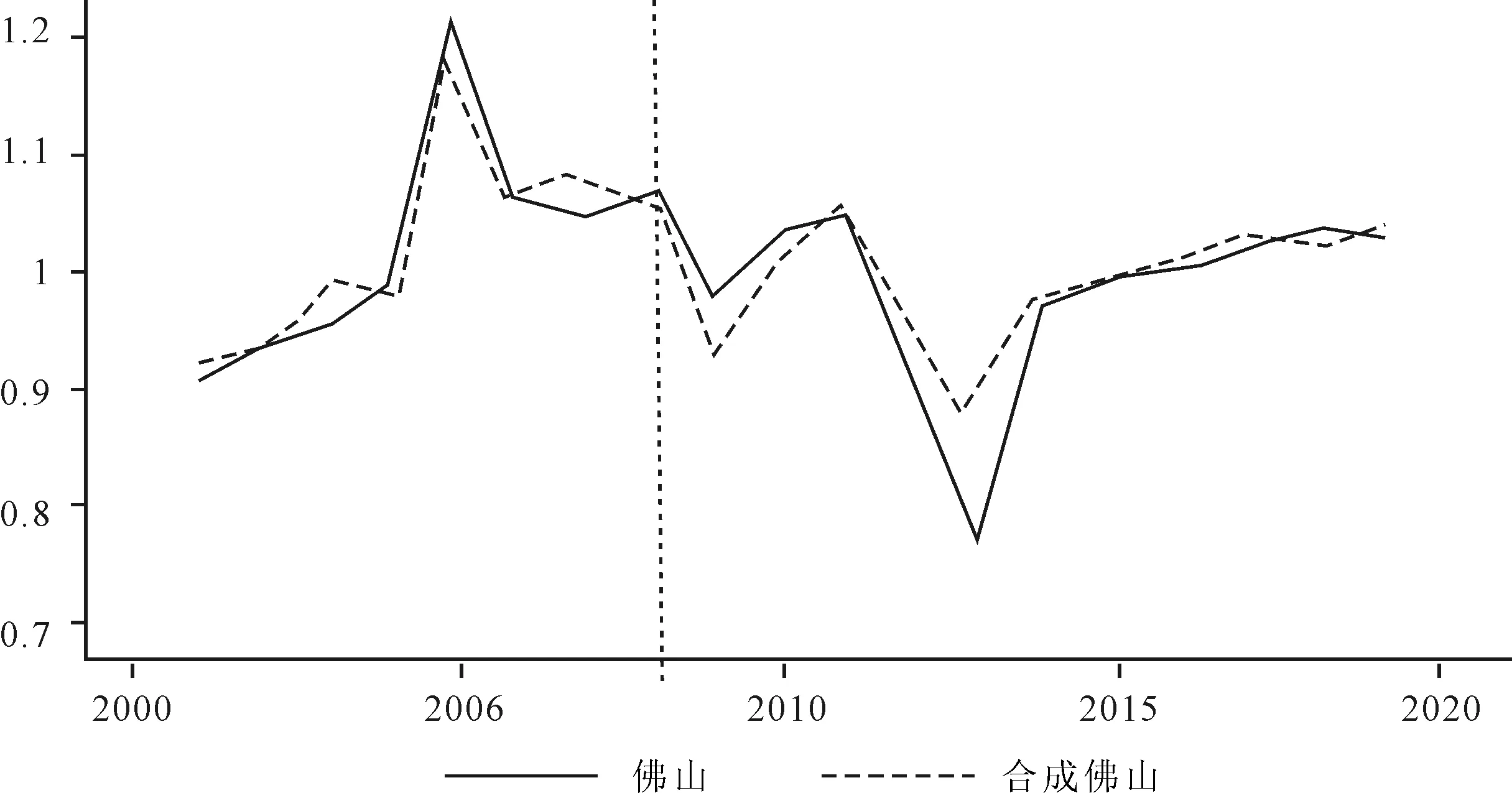

佛山是全部樣本中模擬權重最大的城市,因此本文假設佛山也在2008年實施國家創新型城市試點政策,而將深圳作為控制地區。然后,使用合成控制法估計創新政策實施效果,結果如圖4所示。安慰劑效應分布結果顯示,假想的佛山創新效率除2011年比合成佛山高外,自2008年后真實創新效率都明顯低于合成佛山的創新效率,說明假想佛山實施政策試點無效,驗證了深圳的國家創新型城市試點政策有效,即有力推動深圳創新型城市建設。也正是得益于創新政策的支持,深圳的創新能力得以快速提升,涌現了諸多具有國際競爭力的企業,實現從“買專利”到“賣專利”、從生產鞋襪到創造“大國重器”、從加工制造到“隱形冠軍”的重大轉變,推動區域經濟高質量發展。

圖4 安慰劑檢驗Fig.4 Placebo test

4 結論與政策建議

本文基于2000—2019年中國內地226個地級市數據,利用合成控制方法,實證檢驗2008年國家創新型城市試點政策對深圳創新效率的影響,并探究政府參與創新對區域創新效率提升的作用機制。同時,采用斷點回歸和安慰劑檢驗對回歸結果進行有效性與穩健性檢驗。研究表明,2008年深圳首次實施的國家創新型城市試點政策對全要素生產率提高具有顯著促進作用,且國家創新型城市試點政策對深圳創新效率的作用呈倒U型。即政策實施前期,政策效應逐漸釋放,創新效率顯著提高;由于政策時效性、技術變革以及需求轉移等原因,政策紅利逐漸減少,對創新效率的影響也有所降低,但不會徹底消失。由此,在推進創新型城市建設初期,由于創新風險大且周期長、信息不對稱、技術溢出和模仿等市場失靈問題存在,政府應注重引導創新,彌補市場失靈,幫助創新主體跨越“死亡之谷”。在政策實施中期,則需要政府在產業引導、財政支持、金融環境、產權保護、貿易出口等層面鼓勵創新行為。在政策實施后期,政府應根據創新態勢和區域創新實際,結合城市發展規律和市場競爭規律,調整或者制定新的創新激勵措施,強化原有創新政策的持續激勵效果。

建設國家創新型城市是一項系統工程,各地政府應以高質量發展為目標,以創新驅動作為核心動力,優化創新創業生態環境,推動政策鏈與創新鏈、資本鏈、產業鏈的協同集成,具體如下:

第一,優化科技創新支撐機制,激發創新活力。創新具有周期長、風險高、投入大等特征,因此在創新型城市建設啟動期,需要政府優化科技創新資助體系,激發科技創新主體活力。一方面,深化科技管理體制改革,加大對基礎研究、共性關鍵技術、公共研發平臺的財政支持,并且優化資助方式,提升科技資助成效。如可以依托重點企業研發機構、新型研發機構或者重點實驗室設立市場導向的科技創新基金。另一方面,優化高層次人才流動和產學研合作激勵機制,支持高校、科研院所、國有企業、軍工企業等企事業單位設立一定比例的動態崗位,建立人才編制“周轉池”,暢通人才在不同體制下的流動渠道,切實推進校地融合、校企融合、軍民融合,從而借助人才流動帶動科技創新協作和科技成果轉化[31]。

第二,加強科技創新平臺建設,加快科技成果轉化。重點實驗室、工程中心、技術中心、專業創新中心、公共實驗室以及其它科技平臺是集聚科創資源、實施科技活動、加快科技成果轉化的重要載體。因此,政府在推動創新型城市建設進程中,一方面,應完善各類科技創新載體,加速科技創新資源集聚,推進科技成果轉化,降低科技創新成本和風險,提升城市創新活力和創業動力。另一方面,政府應以開放視野強化合作創新,積極與國際科研機構組建聯合實驗室,探索與領先國家共建產業科技園區,并且加大國際前沿技術和頂尖人才引進力度,以實現從技術學習向技術并跑乃至技術趕超的轉型。

第三,重視科技中介機構培育,促進協同創新。企業、政府、科研院所、中介機構和知識用戶之間的協同創新,能夠促進多主體、多元素的分工協作、優勢互補,有助于推動重大科技創新,加速新興技術推廣應用和產業化。由此,在創新型城市建設實施期,政府尤其應完善科技創新服務體系,著力培育科技評估中心、知識產權事務中心、科技咨詢機構、技術交易平臺等科技中介服務平臺,強化科技創新的公共服務供給,著力降低科技創新協作成本和服務購買成本,從而促進知識和技術的流動與共享,提升城市創新主體的協同效應,實現重大技術攻關和突破,提升城市創新首位度。