開啟民智,救亡圖存

——近代中國的漢字改革

盧月麗

北京師范大學文學院

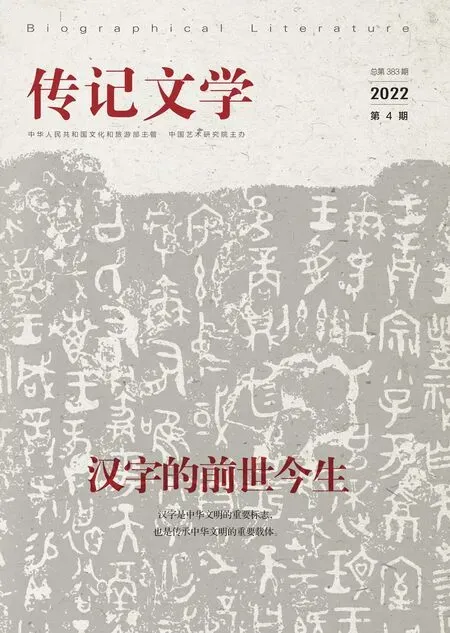

文字的產生具有劃時代的偉大意義,標志著人類進入了一個新的紀元。著名人類學家克拉克洪指出,人類文明有三大標準,即文字、城市和復雜的禮儀性建筑。可見,文字的產生和發展對人類的意義多么重大而深刻。四大文明古國由于不同的發展背景,產生了豐富多彩的文字,如古中國的漢字、古巴比倫的楔形文字、古埃及的象形文字、古印度的梵文和印章文字等。其中,漢字的產生在古代經典中被記載為“文字者,經藝之本,王政之始,前人所以垂后,后人所以識古”;“昔者倉頡作書,而天雨粟,鬼夜哭”。由此,漢字的神圣光環可見一斑。

鴉片戰爭爆發后,中國開始一步步淪為半殖民地半封建社會,人民陷入深重的苦難之中,一些有識之士抱持著“以天下為己任”的責任和使命感,在政治、經濟、文化等領域銳意創新,進行了改革。其中,漢字改革可以稱得上是一項非常重要的事件。在社會巨變的歷史背景之下,這一時期涌現了很多漢字變革的派別,如維新派、新世紀派、國粹派等,他們基于不同的思想理論提出了不同的改革方案和路徑。

維新派:漢字拼音化

西方列強通過兩次鴉片戰爭打開了中國的大門,國家內憂外患,政治局勢動蕩,人民生活困苦不堪,各種矛盾一觸即發。在民族危亡之際,一些有識之士開始尋求變革之道。在語言文字層面,漢字本身暴露出來的問題首先引起了維新派的重視。趙黎明在《“漢字革命”——中國現代文化與文學的起源語境》一書中總結了當時漢字的三大弊端:一是太過繁難,當時字典所收錄的漢字有4 萬多個,對于普通老百姓來說,在識記方面存在很大的困難,需要花費大量的時間,同時也有礙于教育的普及;二是言文不一,語言和文字分離開來,這就給學習和交流造成了很大的不便,不利于國民識字率的提升;三是語言并未在全國統一起來,使得國民之間的溝通往來受到很大的限制。特別是維新派認為言文不一(即口語和書面文字的脫離)造成了國民識字率低、教育普及度低,這是國家衰弱的主要原因之一,應著力加以解決。一些維新人士,如黃遵憲、裘廷梁等都對這一現象表示了擔憂。黃遵憲在《日本國志·文學志》中指出:“語言與文字離,則通文者少;語言與文字合,則通文者多。”裘廷梁在《論白話為維新之本》中指出:“有文字為智國,無文字為愚國;識字為智民,不識字為愚民;地球萬國之所同也。猶吾中國有文字,而不得為智國,民識字而不得為智民,何哉?……文與言判然為二。一人之身而手口異國,實為兩千年來文字一大厄。”從二人的著述中可以看出,言文不一直接導致國民對漢語書面文字的陌生與不識,大部分國民的智力發展受限,妨礙了對新知識、新思想的學習,進而阻礙了社會的發展與進步。

面對西方列強的侵略,維新派深切地認識到必須進行改革,才有可能富國強民,而在文化層面對漢字進行改革,是挽救民族危亡的重要切入點。但是,此時的漢字還籠罩在神圣的光環之下,高居“道”的寶座。王炳耀在《拼音字譜》自序一文中說:“自圣人出,制字立義,以字義作口聲,使言由目入,遠可聞千古之語,近可聽四方之言,百官以察,萬民以治,治道之隆,豈不賴乎文字哉……而文字之妙能代言語,易其路以入心,圣人創之,初非苦人所難以博虛名也。”維新派若欲進行漢字改革,必須師出有名。“惜今人鄙俗言,弄文字,玩月吟風,胸無實際,何如于文字之外復加拼音之字。”王炳耀首先指出,今人在語言文字使用方面輕視俗言,玩弄文字,使得文字與俗言脫離,“字意”傳達不出“口聲”,進而提出改革的策略應是“于文字之外復加拼音之字”。此外,譚嗣同在《仁學》中聲稱:“語言文字,萬有不齊。越國即不相通,愚賤尤難遍曉,而象形文字尤為之梗也。故盡改象形字為諧聲,則地球之學,可合而為一。”可見,譚嗣同的主張更為徹底,“盡改象形字為諧聲”即是漢字的完全拼音化。譚嗣同的漢字改革方案一如其在維新變法中的表現,認為中國要強盛,只有發展民族工商業,學習西方資產階級的政治制度,提出廢科舉、興學校、開礦藏、修鐵路、辦工廠、改官制等,是維新派中的最激進者。

由此可知,在倡導“睜眼看世界”“師夷長技以制夷”的清末,人們對漢字本質的認識也開始突破舊有觀念的束縛,即“蓋字者,要重之器也。器惟求適于用”,文字被認為是思想的器具,明確了其主要作用在于方便使用。這一“器具論”是維新派漢字改革方案背后的指導思想,具體而言,主要包括以下幾個方面:

其一,文字是記錄語言的工具。人們對文字的本質特征有了新的認識,文字的神圣光環褪去,確認了它的世俗化價值。文字是記錄語言的工具,語言和文字合一,就有利于人類的發展,否則就不利于人類智力的開發和社會的進步。

其二,文字的基本功能在于方便使用。回溯歷史,在數千年的發展過程中,人們畏難趨易的心理傾向也反映在對文字的態度上。馬體乾在《談文字》中指出:“文字之為器于國民,猶斧斤之于工師,貴易舉,不貴繁重。”

其三,文字是為現實服務的。維新派認為時代是不斷發展變化的,為了與現實情況相統一,文字也應該有所變革,與時代共變,以便于人民使用。維新派為了使自己的主張得到正統社會的認可,不惜假借孔圣人言行,如“孔子不避其鄙俚,因圣人之心,專以便民為務,無文之見存也”。

總的來說,維新派的漢字革新運動的出發點在于提高民眾的識字率,使文字向普通百姓普及,“村氓細民”的智力得以開發,進而實現開啟民智的最終目的。在對漢字本質有了全新認識的基礎之上,以“器具論”為指導思想,試圖以拼音化方案解決漢字繁難以及言文不一等問題。這一改革體現了新思想新認識的萌發,為傳統文化的現代轉型打下了基礎。同時,這一改革還引起了一系列的蝴蝶效應,此后,各種改革文字的新思想新方案層出不窮,如《切音新字》《簡字譜錄》《切音初階》等的提出。此外,“簡字學堂”“簡字研究會”等的設立,都為新思想新認識的傳播提供了更多渠道和路徑。

新世紀派:推行世界語

維新派的改革方案并沒有解決言文不一、民眾蒙昧以及國家危弱等問題,其原因是多方面的,如改革方案的片面性、改革主體沒有掌握政治實權以及社會環境的阻礙等。季劍青也對這一改革進行了評價:“為了求得‘言文一致’,清末的改革者提出的方案是用拼音化的字母(所謂‘切音字’)來拼切口語,但由于方言的差異,由此形成的拼音文字必然只能通行當地,各地不同的拼音文字反而將方言的歧異固化到書面上來,結果勢必危及統一語言的創立。”此后,以吳稚暉為代表的新世紀派,深受法國無政府主義、進化論等思想的影響,推崇用世界語來解決上述問題。

新世紀派的代表人物有吳稚暉、李石曾、張靜江等,他們多有留學背景,在國外受到了新思想、新事物的沖擊。吳稚暉1901年開始在日本留學,隨后去了歐洲諸國。1907年,吳稚暉與李石曾、張靜江等人在巴黎創辦《新世紀》周報。進化論是當時法國的主導思想,無論是無政府主義學說在當地的盛行,還是世界語的推廣,都打上了進化論的烙印,被認為是社會進化的結果。吳稚暉等人深受這些思想的影響,在國內積極宣揚無政府主義以及世界語。新世紀派倡導建立一個無政府、無國界,人人自由、平等、博愛的世界,正如《新世紀》中《續普及教育》一文所述的那樣:“無政府,則無國界;無國界,則世界大同矣。人不役人而不役于人,人不倚人而不倚于人,人不害人而不害于人,所謂自由、平等、博愛是也。”另外,新世紀派志在建立的“新世界”,不僅要破除種族、國家、宗教的壁壘,還要實現語言上的完全統一。在此基礎上,世界語(又稱萬國新語)備受他們的推崇。《新世紀》刊載的《萬國新語》一文指出:“欲求萬國弭兵,必先使萬國新語通行各國,蓋萬國新語,實求世界和平之先導也,亦即大同主義實行之張本也。”可見,新世紀派極力推崇萬國新語,希望這一語言在全世界得以通行,他們將世界語視為實現世界和平、大同的重要工具。另外,《續好古之成見》和《續萬國新語之進步》也有相關討論,前者寫道:“茍以中國文字尚為不便,則改他種文字之適于中國者,或徑用萬國新字亦可。總之,溝通常識,當以改良文字為一要著。”后者寫道:“茍吾輩而欲使中國日進于文明,教育普及全國,則非廢棄目下中國之文字,而采用萬國新語不可。”上述著述均說明了新世紀派推行世界語的決心與信念,他們認為世界語可以解決維新派未竟的目標。

吳稚暉推崇世界語、主張廢除漢字的另一原因是,他認為漢字是傳統時代的文字,不適應于科學時代,很多新思想新事物無法用漢字代表,即“應知科學世界,實與古來數千年非科學之世界,截然而為兩世界。以非科學世界之文字,欲代表科學世界之思想與事物,皆牽強附會,湊長截短,甚不敷于應用”。此外,漢字“不適于排印、不適于檢查”。

新世紀派的上述改革方案與其對語言文字本質的認識有密切的關系。關于語言文字的本質,新世紀派的看法與維新派有一定的相同之處,即都把語言文字看作交際的一種器具或工具。例如,吳稚暉在《書駁中國用萬國新語說后》中指出:“語言文字之為用,無他,供人與人相互者也……何況語言文字,止為理道之筌蹄,象數之符號乎?就其原理論之:語言文字者,相互之具也。”即吳稚暉堅持語言文字的“工具論”,主張以切音文字代替象形漢字,以期達到簡便、通用于世界的目的。李石曾也認同這一觀點,其在《進化與革命》中強調:“文字所尚者,惟在便利而已。故當以其便利與否,定其程度之高下……于進化淘汰之理言之,惟良者存。由此可斷言曰:象形表意之字,必代之以合聲之字,此之謂文字革命。”錢玄同也認同且秉持語言工具論的觀點,他在《通信· Esperanto》(錢玄同致陶孟和)中寫道:“玄同以為文字者,不過一種記號;記號愈簡單,愈統一,則使用之者愈便利。”可見,新世紀派將文字看作一種交際工具,所以簡便、通用是核心需求,而世界語的創制,恰好符合這一需求。

國粹派:漢字改革的另一路徑

與新世紀派的主張相反,關于漢字改革的路徑,國粹派主張尊重歷史文化傳統,維護本國的語言文字,對于國外傳入的新知,要通過檢索古代典籍或方言尋找契合點。

清末社會動蕩不安,內憂外患,民族危亡。在這樣的社會現實面前,國粹派的代表人物章太炎認識到在民族危機中,文化危機更為嚴峻。他的學生諸祖耿在章太炎自述治學之功夫及志向的文章中記錄其師言:“夫國于天地,必有與立,所不與他國同者,歷史也,語言文字也,二者國之特性,不可失墜者也。”章太炎極力重視且強調語言文字的重要性,他認為歷史主要由三部分組成,即語言文字、典章制度以及人物事跡,若要毀滅一個民族,也往往從這三個方面下手。持此觀點的還有田北湖,他在《國定文字私議》中指出:“文明古國埃及印度之亡,說者稱其受禍所在,由于當時士大夫不愛本國文字……愿吾國人,準酌古今,研求保存之具,去其所偏,辨其所惑,議疏浚文明,庶幾埃及印度勿俾同溉焉。”可見,語言文字對民族存亡的重大意義和價值,其曾被尊稱為“祖宗之法器,國家之徽章”。國粹派認為對語言文字的保持與維護,即是對國家和民族生死存亡的挽救。

章太炎對保留和維護本國語言文字的重視,除了上文提到的原因,還有他對語言文字本質的認識。他在《語言緣起說》中寫道:“語言者,不馮虛起。呼馬而馬,呼牛而牛,此必非恣意妄稱也,諸言語皆有根。”即語言文字的產生都有一定的根據,不是憑空而來的。這一認識,也決定了他對文字的態度,即文字來自于人類社會生活實踐,對于像我國這樣歷史深厚的國家來說,文字是民族認同的重要途徑,不可偏廢。他在《國學講習會序》中進一步指出:“吾聞處競爭之世,徒恃國學固不足于立國矣,而吾未聞國學不興而國能自立者也。”章太炎認為,對語言文字等國學的維護和發揚,雖然不能保證一定可以在國際競爭中脫穎而出,但是一個國家要想立于世界民族之林,離不開對國學的復興、對文字的珍視和保護。此外,他還強調:“文字者,語言之符號,語言者,心思之幟,雖天然言語,亦非宇宙間素有此物,其發端尚在人為,故大體以人事為準。人事有不齊,故言語文字亦不可齊。”章太炎認為由于各個國家和民族社會背景、歷史發展、風俗習慣等有差異,對應的語言文字也應有所差別,以便與本地的國情、民情相適應。

關于要不要在國內推行世界語,章太炎有著非常明確的立場,他認為世界語只適應于沒有歷史文學積淀的新興民族,因為“符號簡單,則更之不為病……一朝改從異語,于故有者未虧,而采獲新知無量,斯兌矣”。即對于新興民族來說,其語言文字比較簡單,即使引入了外國語言文字,也不會造成什么損失或出現很多矛盾的地方,反而會獲取很多新的知識。由此反觀,中華民族歷史積淀深厚,漢字不僅是交際的工具,還是精神文化的傳承的方式,若推行世界語,則如其所言:“欲絕其文字,杜其語言,令歷史不燔燒而自斷滅,斯民無感懷邦族之心亦宜。”但是,這里值得注意的是,章太炎并不是一味排斥西方文化,反對世界語本身,而是主張以本國的傳統文化作為主體,將西方文化融入其中,強調“學之以為驛傳取便交通亦可也”。

由此可以看出,章太炎作為一名學者型的資產階級革命派的代表人物,其所具有兼容并包的精神,值得后世借鑒。季劍青在對章太炎的漢字改革方案進行總結后指出:“針對漢語言文分離的現狀,章太炎不是尋求創制一種拼切口語的拼音文字,而是以他深厚的小學功底,在散落民間的方言口語中發現了可與歷史典籍相印證的‘古義’。”《章太炎全集·訄書初刻本》和《章太炎全集·訄書重訂本》都有相關記載,例如“今之有物無名、有意無詞者,尋檢故籍,儲材不少,舉而用之,亦猶修廢官也。必古無是物、古無是義者,然后創造,則其功亦非難舉矣”;“頃歲或需新造,尋檢《蒼》、《雅》,則廢語多有可用為新語者”,等等。可見,在面對外來文化的沖擊時,以章太炎為代表的國粹派不是否定漢字的表意功能,去迎合及接受國外的“新文字”,而是對本國語言文字的組合能力及創造力等具有堅定的信心,以“一返故籍”“一返方言”的方式解決“言文分離”“獲取新知”等問題。

對近代中國漢字改革的認識

近代中國漢字改革,是在特殊歷史時期,面對國家內憂外患、生死存亡的困局,一些有識之士在語言文字方面進行的探索。由其改革過程及結果可知,很多方案不具有可行性,例如世界語的推行。但是這些改革活動進一步驗證了漢字的持久魅力及其強大的表情達意功能,漢字對于中華民族而言具有不可替代性。正如勞乃宣在《進呈〈簡字譜錄〉折》中所言:“中國六書之旨,廣大精微,萬古不能磨滅,簡字僅足為粗淺之用,其精深之義,仍非用漢文不可。”

具體而言,對近代中國漢字改革的認識,主要表現為以下幾點:

一是漢字由神圣化向世俗化轉變。在此之前,人們對漢字的認識是神圣化的,漢字具有神秘性、不可更改性。清朝末年,腐敗沒落的清政府內部矛盾不斷激化,西方的炮火使得閉關鎖國多年的國民如夢初醒。一些先知先覺的仁人志士意識到國家的積貧積弱來自國民的愚昧無知,而國民的愚昧無知主要是由識字率低造成的。如沈鳳樓在《江寧簡字半日學堂師范班開學演說文》中指出:“識字不多而覬國家之富且強也,得乎?國家富強之源,不在一二上流社會之人才,而在多數下流社會之識字。”所以,漢字暴露出來的繁難、言文分離等問題亟待解決。維新派、新世紀派的漢字改革方案,都把漢字當作溝通的“器具”或“工具”,明確了它的世俗化功能,即啟發民智、普及教育,進而達到國家富強的終極目標。

二是傳統文化向現代文化演進。學者趙黎明指出,漢字改革為傳統文化的現代轉型打下了知識基礎、群眾基礎和輿論基礎。改革者多有海外經歷,如光緒三年(1877),黃遵憲隨何如璋東渡出使日本,后又前往美國、英國、新加坡等地任外交官。駐外期間,他留心觀察所在國的事物,借以提出中國改革的主張。再如,光緒二十五年(1899),章太炎東渡日本,在京都、東京等地為反清做準備,之后返回上海參與《亞東時報》編務工作。他們在國外開闊了眼界,想把一些新思想新文化新觀念傳入國內,首先面對的即是語言文字觀,如對新名詞的命名。馬西尼在《現代漢語詞匯的形成——十九世紀漢語外來詞研究》中指出,19世紀60年代末至70年代初,任職于江南制造局的英國傳教士傅蘭雅確立了翻譯西方科學著作的若干原則,一般盡量使用意譯來翻譯新術語,不得已的情況下使用音譯,化學元素則用新造字來表示。

三是變革具有很大的不徹底性、局限性、空想性。首先,變革的不徹底性主要是針對維新派的拼音化方案而言的,因為漢字拼音化的對象主要是底層人民,用于普及教育,提高其識字率,開啟民智。拼音化運動的后期,兩位代表人物王照、勞乃宣在他們的著作中,也提到了這點,例如“今余私制此字母,純為多數愚稚便利之計,非敢用之于讀書臨文”;“簡字之用,專取淺近易曉,余編增訂重訂兩譜,凡深微之理,閎遠之論,一語不敢闌入”。但是當時新名詞新學理的主要傳播途徑還是漢字,下層人民即使掌握了拼音文字,所接受的還是傳統知識,與新思想、新文化依然脫節。胡適在《中國新文學運動小史》中對這次拼音化運動進行了評價:一是改革者提出的拼音化方案,只是作為漢字的輔助工具罷了,并不是要廢除漢字;二是這次改革把社會分作兩個階級,即士大夫階層和下層人民,前者學習的是漢字漢文,后者所學的拼音文字是用于他們求點知識的簡易法門。其次,變革的局限性則是對于國粹派的改革方案而言的,因為章太炎是一位學者型的資產階級革命家,他提出的漢字改革路徑需要有較高的學術素養才能達到。最后,變革的空想性則是針對新世紀派提出的推行世界語的主張,這一設想是不切實際的,因為世界各國的國情不一,其語言文字面貌差別較大,妄圖以一種“一刀切”的方式,消除語言文字的多樣性特點,是不符合社會發展規律和趨勢的。

四是銳意改革的精神值得后世敬仰。漢字改革彰顯了改革者為開啟民智,以天下為己任的愛國精神;體現了在民族危亡之際,一些有識之士試圖挽國家于頹唐的決心與意志,激勵了一代又一代的中華子孫前赴后繼,為了國家的現代化而敢于擔當、勇于奉獻、銳意創新、深化改革。例如,梁啟超評價譚嗣同是“中國為國流血第一士”。再如,魯迅回憶其師章太炎“七被追捕,三入牢獄,而革命之志,終不屈撓者,并世亦無第二人:這才是先哲的精神,后生的楷范”。

此外,關于近代中國漢字改革方案“百家爭鳴”式的討論,季劍青指出了其核心問題:“如何找到一種能夠承載和表達現代文化的新語言?是寄望于外來的人為設計的語言方案(如世界語)?還是寄望于在歷史中形成的本民族語言的自我革新?”經過人民社會生活的實踐以及歷史發展的檢驗,這一問題已經有了答案,即能夠承載和表達現代文化的新語言來自本民族語言的自我革新。瑞典著名漢學家、文字學家高本漢說:“中國人拋棄漢字之日,就是他們放棄自己文化基礎之時。”可見,在文字變革活動中,我們要對漢字抱有堅定的信心,不斷發掘其文化價值和精神內涵,取其精華,去其糟粕,通過漢字自身系統的不斷更新迭代,實現對本民族精神文化的傳承以及與他國文明之間的交流互鑒。

注釋:

[1][漢]許慎撰,[宋]徐鉉校定:《說文解字》,中華書局1963年版,第316 頁。

[2][漢]劉安撰,[漢]許慎注,陳廣忠校點:《淮南子》卷八《本經訓》,上海古籍出版社2016年版,第180 頁。

[3][14]趙黎明:《“漢字革命”——中國現代文化與文學的起源語境》,中國社會科學出版社2010年版,第8—9 頁,第30 頁。

[4][5]中國社會科學院近代史研究所近代史資料編輯組編:《近代史資料》1963年第2 期,知識產權出版社2006年版,第115 頁,第120—121 頁。

[6][7]王炳耀:《拼音字譜》自序,參見《清末文字改革文集》,文字改革出版社1958年版,第12 頁,第12 頁。

[8]譚嗣同:《仁學》,轉引自陳登原:《中國文化史》,遼寧教育出版社1998年版,第739 頁。

[9]林輅存:《上都察院書》,參見《清末文字改革文集》,文字改革出版社1958年版,第17 頁。

[10]馬體乾:《談文字》,參見《清末文字改革文集》,文字改革出版社1958年版,第88 頁。

[11][38]王照:《官話合聲字母》原序(一),參見《清末文字改革文集》,文字改革出版社1958年版,第20頁,第21 頁。

[12][32][41]季劍青:《語言方案、歷史意識與新文化的形成——清末民初語言改革運動中的世界語》,《現代中文學刊》2017年第1 期。

[13]世界語,又稱萬國新語、世界新語,由波蘭眼科醫生柴門霍甫于1887年創制,是一門幫助不同民族相互溝通的國際輔助語,其包含了世界大同的理想。

[15][16][25][27][29]轉引自趙黎明:《“漢字革命”——中國現代文化與文學的起源語境》,中國社會科學出版社2010年版,第31 頁,第31 頁,第7 頁,第16 頁,第17—18 頁。

[17][18][22][23][30][31]轉引自季劍青:《語言方案、歷史意識與新文化的形成——清末民初語言改革運動中的世界語》,《現代中文學刊》2017年第1 期。

[19][20]吳稚暉:《個數應用之不備》,《吳稚暉先生全集》(四),九州出版社2013年版,第64 頁,第65 頁。

[21]吳稚暉:《書駁中國用萬國新語說后》,參見《吳稚暉先生全集》(四),九州出版社2013年版,第41—42 頁。

[24]諸祖耿:《記本師章公自述治學之功夫及志向》,參見陳平原、杜玲玲編:《追憶章太炎》,生活·讀書·新知三聯書店2009年版,第69 頁。

[26]章太炎:《語言緣起說》,參見《國故論衡》,上海古籍出版2003年版,第31 頁。

[28]章太炎:《規新世紀(哲學及語言文字二事)》, 轉引自季劍青:《語言方案、歷史意識與新文化的形成——清末民初語言改革運動中的世界語》,《現代中文學刊》2017年第1 期。

[33][34]朱維錚點校:《章太炎全集·訄書初刻本·訄書重訂本》,上海人民出版社2014年版,第47 頁,第230 頁。

[35]勞乃宣:《進呈〈簡字譜錄〉折》,參見《清末文字改革文集》,文字改革出版社1958年版,第81 頁。

[36]沈鳳樓:《江寧簡字半日學堂師范班開學演說文》,參見《清末文字改革文集》,文字改革出版社1958年版,第53 頁。

[37][意]馬西尼著,黃河清譯:《現代漢語詞匯的形成——十九世紀漢語外來詞研究》,漢語大詞典出版社1997年版,第74—82 頁。

[39]勞乃宣:《簡字叢錄》自序,參見《清末文字改革文集》,文字改革出版社1958年版,第75 頁。

[40]魯迅:《關于太炎先生二三事》,參見《魯迅全集》第六卷,人民文學出版社1981年版,第547 頁。

[42]林寶卿:《漢語與中國文化》,科學出版社2000年版,第63 頁。