金融結構如何影響了中國企業出口國內附加值?*

景光正 盛 斌

(1.北京大學國家發展研究院 北京 100871)

(2.南開大學經濟學院 天津 300071)

一、引 言

隨著全球價值鏈成為國際生產分工的新范式,本國企業在對外貿易中產生附加值的能力已經逐步取代出口規模和出口邊際等因素,成為衡量一國貿易競爭力和話語權的重要標志。改革開放四十多年以來,中國依托資本、勞動等要素優勢,在貿易、企業、資本、人員、技術和數據等方面都已經深度融入全球價值鏈分工體系。根據海關總署2021年的數據,2020 年我國貨物貿易進出口總值32.16 萬億元,比2019 年增長1.9%,創歷史新高,貨物貿易全球第一大國地位進一步鞏固。然而,發達國家的企業仍然掌握研發設計和零部件制造等戰略環節的核心技術,并通過建立全球營銷網絡和售后服務體系來獲得高附加值,主導“微笑曲線” 的上下游。而發展中國家則大多處于獲利甚微的價值鏈低端制造環節,像中國這樣的新興發展中國家,在全球價值鏈(GVC) 參與過程中也同樣面臨出口額較大但附加值獲取能力較低問題,存在著較大的低端鎖定風險。近年來,受“逆全球化” 浪潮興起的影響,伴隨著2018 年中美貿易摩擦的不斷升級,再加上2019 年底新冠肺炎疫情的爆發對全球經濟的沖擊,導致全球價值鏈分工體系進入深度重構的過程,中國進出口行為遭到明顯沖擊,面臨諸多挑戰。在當前全球價值鏈與供應鏈遭受明顯沖擊的背景下,黨中央明確提出“充分發揮國內超大規模市場優勢,逐步形成以國內大循環為主體、國內國際雙循環相互促進的新發展格局” 的戰略部署,構建雙循環新發展格局。中國制造業企業一方面要主動嵌入全球價值鏈高端環節,逐步實現對區域價值鏈的主導,另一方面要不斷提高生產效率,增強競爭力,獲得更高國內附加值率。

國內外相關研究均表明,融資約束問題和研發創新不足是造成中國出口企業面臨全球價值鏈“低端鎖定” 風險的重要原因(Manova 和Yu,2016;呂越等,2018)。Manova 和Yu (2016) 較早關注了出口貿易轉型升級過程中融資約束發揮的重要作用,提出在從來料加工向進料加工、從加工貿易向一般貿易轉型過程中,融資約束是影響一國出口能否轉型升級并向價值鏈中高端攀升的重要因素。呂越等(2018) 研究發現,嵌入全球價值鏈對企業研發創新行為具有顯著的抑制作用,技術外溢的過度依賴、技術吸收能力以及發達國家的“俘獲效應” 是中國制造業企業嵌入價值鏈沒有產生預期的技術升級效應的原因。

事實上,銀行和金融市場在資金配置、信息處理、風險管控和創新激勵等方面各具優勢,但相比較而言,金融市場更有助于滿足企業高風險、高收益的研發創新項目的融資需求。金融市場一方面能夠以較低成本降低借貸雙方的信息不對稱性,使投資者較好地識別優質研發項目;另一方面,金融市場特有的風險分散機制能夠實現投資風險在不同風險偏好者之間的重新配置,對于技術風險和市場風險的承受力更強。誠然,中國目前仍然是典型的銀行主導型金融結構國家,并且長期受困于金融體系的低效率,致使大量民營企業和中小企業面臨融資約束問題,進而阻礙了企業創新能力的發揮。但是伴隨著近年來中國經濟的快速增長,在更高質量、更有效率的金融服務需求推動下,以證券市場為核心的金融市場也在逐步完善,金融結構偏向市場化和多元化方向演進,越來越符合世界性的結構變遷趨勢(盛斌和景光正,2021)。劉曉光等(2019) 采用OECD跨國面板數據研究發現,相較于銀行主導型金融結構,市場主導型金融結構國家能夠更加有效地促進資源配置向最優配置狀態收斂。因此,堅持金融供給側結構性改革方向,不斷優化金融體系內部結構,提高資源配置效率和激發研發創新活力,對于提高企業貿易附加值的作用愈發凸顯。然而,已有研究較多地分析不同金融結構對宏觀經濟績效的影響,鮮有研究深入中國地區內部,系統探討金融結構偏向性變化對微觀企業貿易附加值的影響及其背后可能的作用機制,這也是本文關注的核心問題。

與此同時,大量研究表明,地區間市場一體化程度的提高,不僅能夠直接促進國際貿易,還能夠通過強化金融機構的運行效率,降低企業融資成本,間接提升企業的貿易附加值。國內市場一體化是企業基于國內市場實現規模經濟的前提(李磊等,2021)。根據Bernard 等(2007) 的理論預測,市場一體化程度加強,要素會在地區間、行業內以及企業間進行重新配置,不斷降低企業的生產成本和交易成本,表現在企業出口行為上,就是集約邊際和擴展邊際的雙重提升,其中高生產率的出口企業擴張生產的能力更強。吳群鋒等(2021) 也發現,國內市場一體化會顯著提升企業的出口概率和出口額,原因是市場一體化降低了企業所在行業的臨界出口生產率水平,并促進了既有出口產品的出口市場擴張。此外,經過多年的市場化改革,國內相對統一的商品市場基本建成,但地區之間金融市場基本呈隔離狀態,金融市場分割阻礙了資本自由流動,企業的信貸資金主要來源于本地市場,導致資本使用的低效率。羅偉和呂越(2015) 發現金融市場分割不僅加劇了企業的融資約束,對中國制造業出口產生了阻礙作用,并且金融市場分割導致的金融摩擦也不利于國民收益的提升。毛其淋和盛斌(2012) 也發現,市場一體化和金融發展程度越高的地區,出口技術復雜度越高,即兩者存在相互強化的作用。因此,本文旨在構建全新的金融結構指標,并將市場一體化納入分析框架,系統探討金融結構偏向性變化、市場一體化與企業出口國內附加值率之間的關系。

與現有文獻相比,本文試圖在以下方面有所貢獻: 第一,在研究視角上,以金融結構偏向性變化為切入點,深入探討金融結構對全球價值鏈的影響,并將金融結構納入企業出口國內附加值率決定的理論模型,推導金融結構通過促進企業研發創新和降低融資成本作用于企業出口國內附加值率的理論機制,不僅能夠擴展金融結構性改革的績效研究,而且能夠為進一步深化金融供給側結構性改革提供理論依據。第二,在研究層面上,之前有關金融結構的研究多停留在國家層面,不能捕捉中國內部地區金融結構偏向性變化對微觀出口企業的影響。本文借鑒和改進景光正和盛斌(2021) 的研究,利用Wind數據庫和《中國金融統計年鑒》,從相對活力、相對規模和相對效率三個維度構建省級地區層面金融結構指標,越細化的指標越能捕捉地區金融結構偏向性變化的客觀事實,估計結果更加準確。第三,在實證分析上,本文選用類似“法源國家” 金融發展水平的組內均值等工具變量以緩解內生性問題,對金融結構偏向性變化影響企業出口國內附加值進行機制檢驗,驗證本文的研究假說。此外,本文將地區市場一體化程度納入分析框架,發現市場一體化不僅能夠直接提高企業出口國內附加值率,而且能夠強化金融結構偏向性變化對企業出口國內附加值率的正向促進作用,為建立一個暢通有效、靈活有序的國內統一開放市場提供經驗證據。

二、理論模型與研究假說

本文將金融結構因素納入Kee 和Tang (2016) 以及余淼杰和崔曉敏(2018) 的企業出口國內附加值率分析框架中,研究金融結構偏向性變化對制造業企業(包括最終品和中間品) 的影響效應及其可能的作用機制,并據此提出本文的研究假說。

(一) 最終品部門

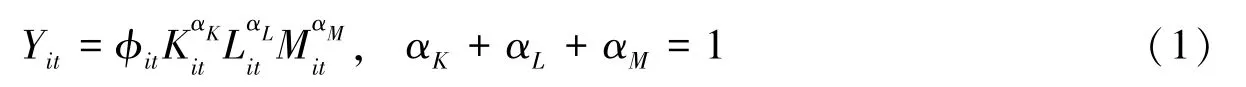

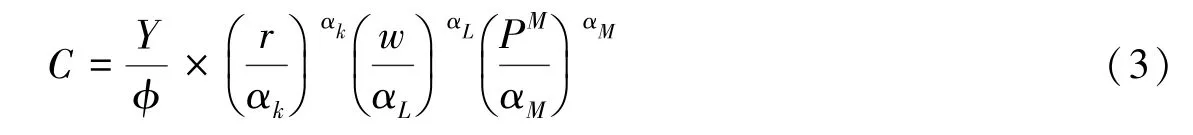

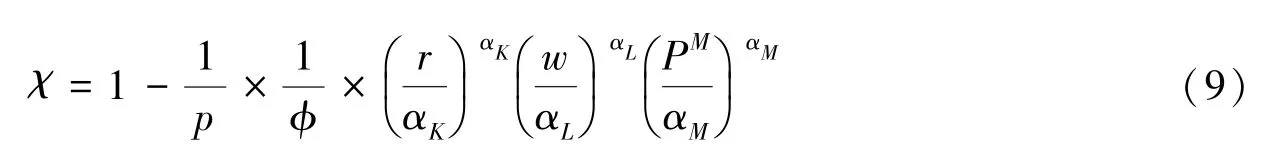

假設企業采用規模報酬不變的柯布-道格拉斯生產技術,代表性企業的生產函數為:

其中, Y、 φ、 K、 L和M分別表示企業在時期的產出、全要素生產率、資本、勞動和中間品投入, α、 α和α分別表示資本、勞動和中間品投入的產出彈性。為了簡化模型,我們作省略下標處理。

假設企業所面臨的要素價格為(,,P,P),其中為利率,表示工資水平,假設工資外生給定。利率水平作為企業外部融資成本的重要衡量指標,我們將其表示為包含金融結構和市場一體化() 的函數,即(f,)。一方面,金融結構的優化可以有效拓寬企業的融資渠道,降低企業的外部融資成本,金融結構市場化程度高可以降低融資成本、緩解信息不對稱,有效提高金融體系的資源配置效率(Galindo 等,2007),因此??f<0。另一方面,金融部門也面臨著嚴重的市場分割問題,金融市場分割是造成金融摩擦的主要原因之一,換句話說,外部融資成本會隨市場一體化程度的提高而降低(羅偉和呂越,2015),即??<0。同時,我們可以注意到,區域經濟中金融市場的發展和市場一體化程度往往不同步,出口企業的“專用性生產” 現象,會使其面臨“被敲竹杠” 的風險,嚴重的市場分割會不利于企業在短時間內以較低的融資成本及時匹配到最佳的新的中間品供應商(Acemoglu 等,2007)。反之,較高的市場一體化水平會減少金融市場摩擦,在更大程度上降低企業的外部融資成本,這種關系可以表示為以下二階偏導數: ??f?<0。

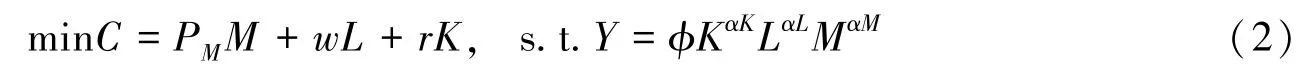

若企業要實現利潤最大化即成本最小化,其成本需滿足如下條件:

由上述條件我們得到企業相應的生產成本表達式為:

且滿足: rK/α=wL/α=P/α=。企業具有不變的邊際成本:

(二) 中間品部門

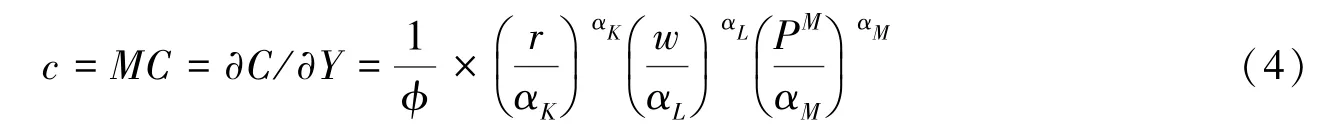

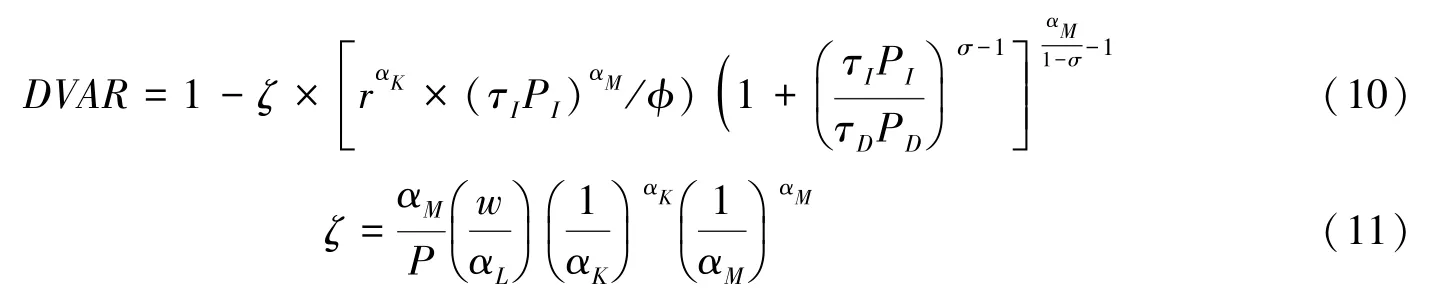

參考Halpern 等(2015) 的設定,式(1) 中的中間品投入主要包括進口中間品M和國內中間品M,假設其為如下具有不變替代彈性(CES) 的函數形式:

其中,為替代彈性且>1。假設進口中間品價格為P, τ表示國際運輸中的冰山成本。企業在國內購買中間品的價格為P,相應的國內運輸成本為τ。由此我們得到中間品投入價格表達式為:

如前文所述,市場一體化有利于降低國內貿易成本,因此τ=(),且?τ/?<0。

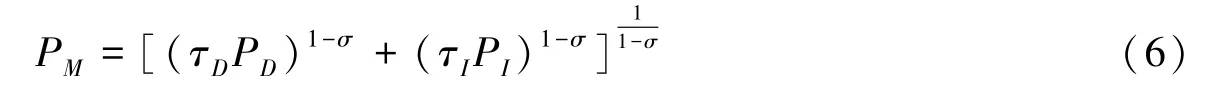

(三) 企業出口國內附加值

企業出口國內附加值率內涵的表達式為:

其中,為企業的價格加成率,是關于邊際成本的函數,根據式(4) 可以寫出的表達式為:

將式(6) 和式(9) 代入式(8) 中得:

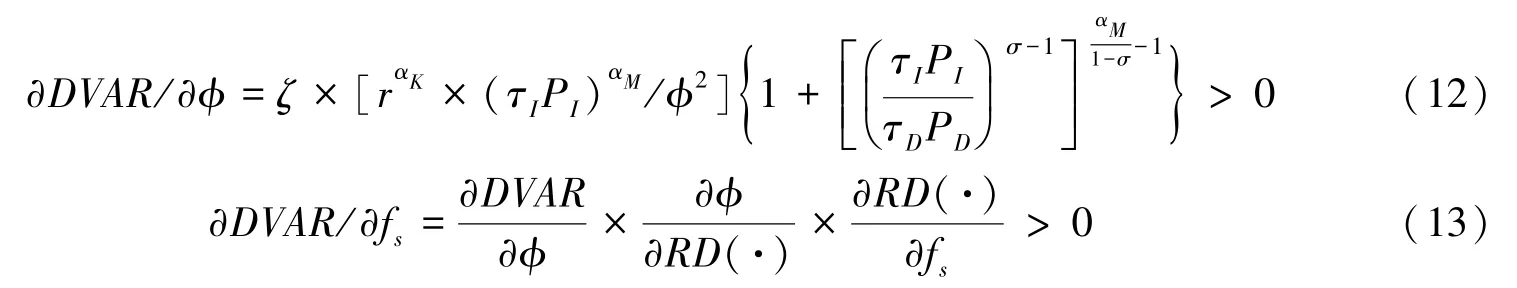

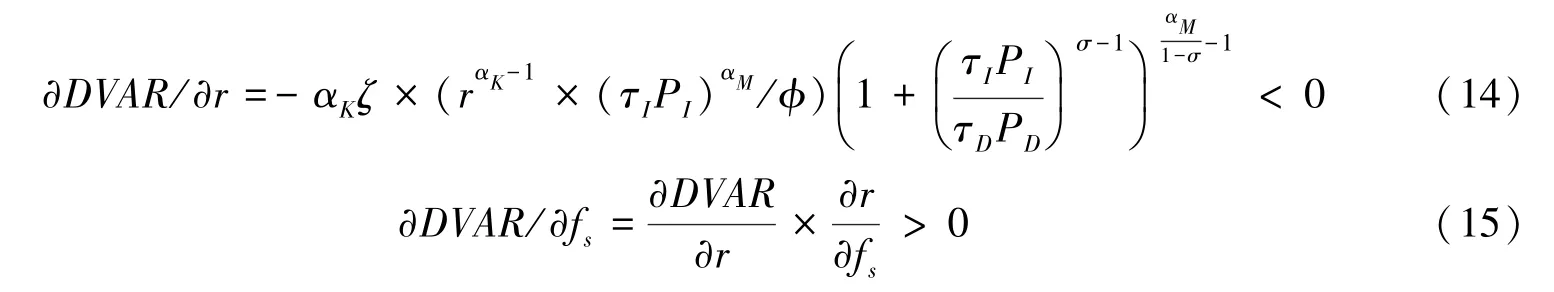

由式(10) 和式(11) 可知,是、、 τ、 τ、 P、 P的函數。求導可得:

由式(13) 可知,金融結構越偏向于金融市場,企業的研發創新投入越強,企業出口國內附加值率越高。

由式(15) 可知,金融結構越偏向于金融市場,企業的融資成本越低,企業出口國內附加值率越高。

由式(17) 可知,提高市場一體化,有助于提高企業的出口國內附加值率。

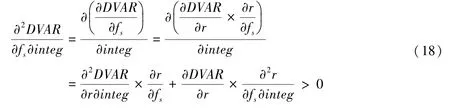

由于利率包含金融結構和市場一體化兩個變量,結合式(14) 和式(15),將??f進一步對市場一體化() 求二階偏導數,可得:

根據理論模型推導,本文得到以下三個研究假說。

假說1: 相較于銀行等金融中介,金融結構越偏向于金融市場,越有利于提高企業的出口國內附加值率。

假說2: 金融結構越偏向于金融市場,越有利于激發企業研發創新和降低企業融資成本,研發創新激勵與融資約束緩解是金融結構市場化促進企業出口國內附加值率的重要渠道。

假說3: 國內市場一體化不僅可以降低貿易成本直接提高企業出口國內附加值率,而且可以通過強化金融結構市場化的正向作用,間接促進企業出口國內附加值率的提升。

三、計量模型、變量選取與數據說明

(一) 計量模型

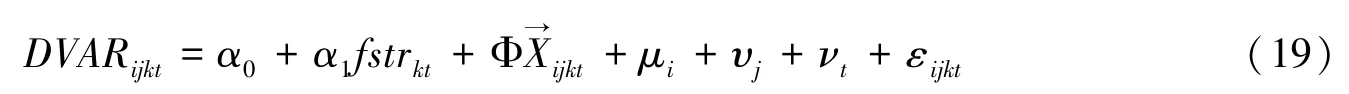

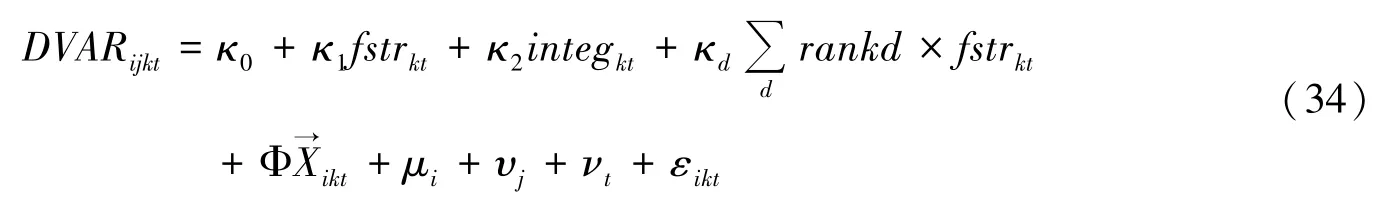

根據理論模型和研究假說,本文構建如下計量模型以考察金融結構對企業出口國內附加值率的影響:

(二) 變量選取

1.企業出口國內附加值率

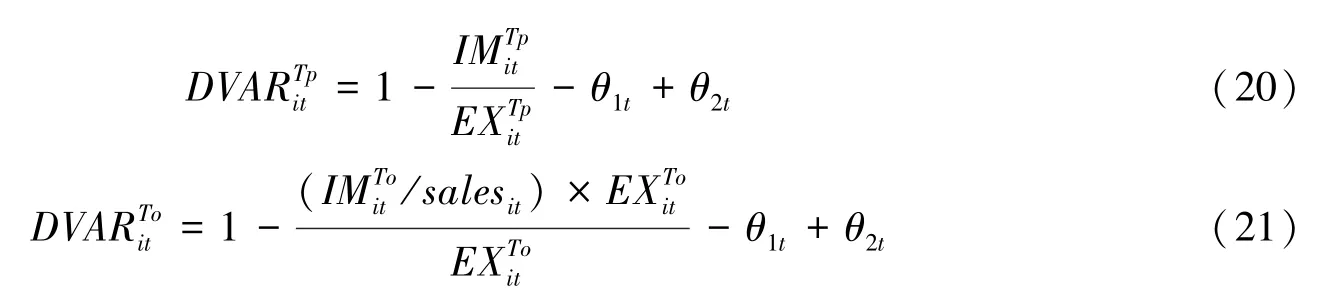

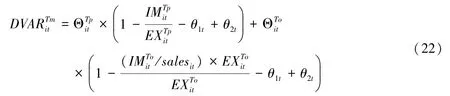

本文主要借鑒Upward 等(2013) 及Kee 和Tang (2016) 的方法對其進行測度,并進行了相應的處理。

2.金融結構

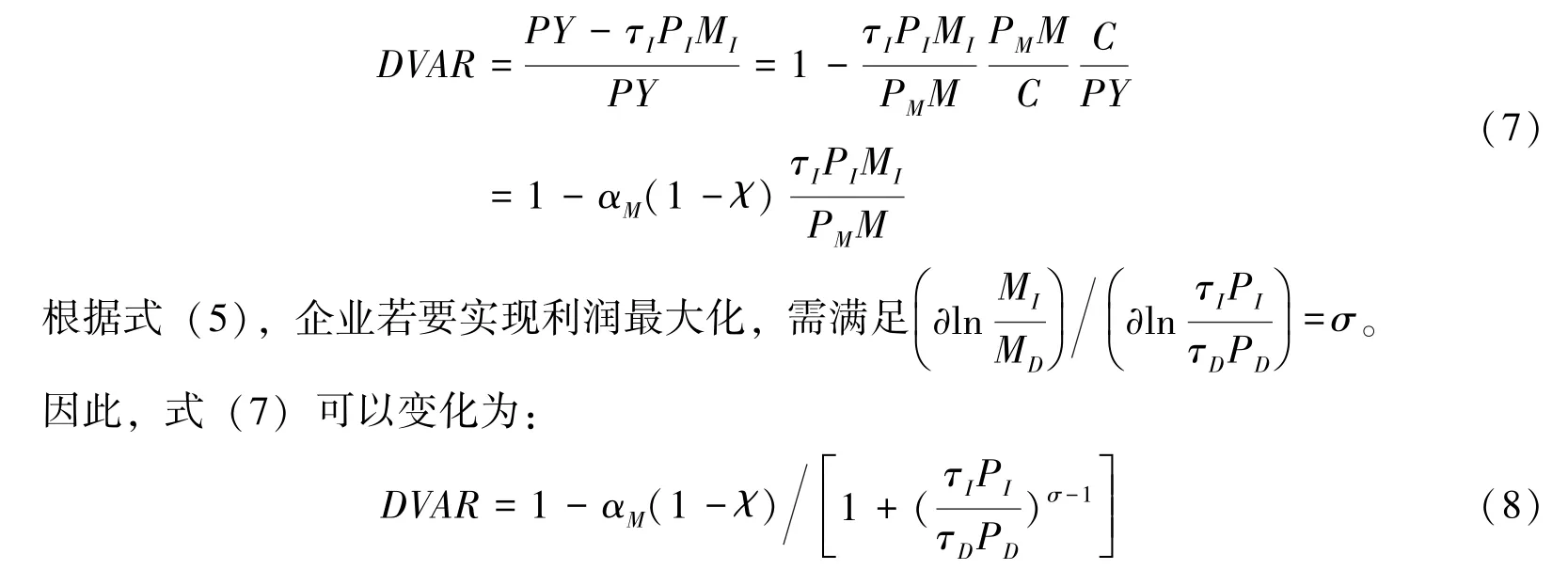

本文借鑒和改進景光正和盛斌(2021) 的做法,從相對活力()、相對規模() 和相對效率() 三個維度構建省級地區層面金融結構指標。本文借鑒其方法分別測算如下指標: 相對活力衡量的是金融市場相對于銀行系統的活力,等于股市交易總值除以銀行私人信貸;相對規模衡量的是金融市場相對于銀行系統的比重大小,等于股市市值除以銀行私人信貸;相對效率衡量的是金融市場相對于銀行系統的效率,等于股市交易總值占GDP 比重乘以銀行管理成本。這三個維度金融結構指標的KMO 檢驗值大于0.85,即滿足主成分分析的必要條件,因此按照年份基于以上三個指標采用主成分分析法測得綜合的年度金融結構指數(),該數值越大,表明金融結構的變化越偏向于金融市場,反之則越偏向于銀行。進一步地,為了更直觀地了解樣本期內金融結構的偏向性變化趨勢,本文繪制了標準化后的金融結構綜合指標年度趨勢變化圖,可以看出2000—2013 年十余年時間里中國金融結構整體呈現偏向金融市場的趨勢,2007 年這一特殊時間點的變化也符合金融市場周期性波動事實,后續內生性檢驗也會進行相應的處理。

由于無法獲取省市層面銀行私人信貸數據,本文運用回歸估算的方法獲得:

其中, load表示銀行總信貸,采用各地區銀行業金融機構貸款余額GDP 比率衡量,soe表示分配到國有部門的貸款,采用各地區國有企業產出占總產出比重衡量, ν為地區固定效應, υ為時間固定效應。最后,采用一階自回歸(AR1) 過程來調整誤差項中貸款的序列相關問題。我們采用固定效應模型估計出發放給國有部門貸款比重的系數,用總信貸GDP 扣除該部分即可得到私人部門GDP 比重。

3.其他變量

本文主要控制了如下變量。企業層面: 企業生產率(),使用企業勞動生產率,用人均總產值表示;企業規模(),用企業就業人數取對數表示;企業年齡(),將當年年份減去企業開業年份再加1 計算得到;資本密集度(),采用企業固定資產凈值年平均余額與企業從業人數的比值取對數來表示;固定資產規模(),使用企業固定資產總額的對數表示。行業層面: 行業集中度(),采用4 分位行業赫芬達爾-赫希曼指數來測度,該指數越大,表明行業壟斷勢力越大,競爭程度越低;行業技術水平(),采用行業年平均生產率排序測算得來,位于50%分位數以下的行業取值為0,高于50%取值為1,高于75分位數取值為2。地區層面: 金融發展水平(),借鑒Rajan 和Zingales (1998) 的開創性做法,本文將銀行信貸總額與股市市值之和占GDP 比重作為金融發展水平的代理變量;經濟發展水平(),采用城市人均GDP 的對數表示;外資開放度(),采用城市實際利用外資數占GDP 的比重表示;產業集聚水平(),采用就業密度占比測度城市的整體集聚程度。

本文將2000—2013 年中國工業企業數據庫和中國海關貿易數據庫的數據進行合并,得到所使用的微觀企業層面數據樣本。本文的金融結構數據主要來源于Wind 數據庫,省市地區層面其他數據來源于《中國統計年鑒》、《中國工業統計年鑒》 和《中國金融統計年鑒》,企業專利數據來源于國家專利局公布的中國企業專利申請數據庫,該數據庫統計了企業發明專利、實用新型專利和外觀設計專利三類基本信息。為了達到研究目的,本文借鑒Qiu 和Yu (2014) 的方法對中國工業企業數據庫和海關進出口數據庫進行匹配,并借鑒其方法做了相應的數據處理。

四、計量結果與分析

(一) 基準回歸

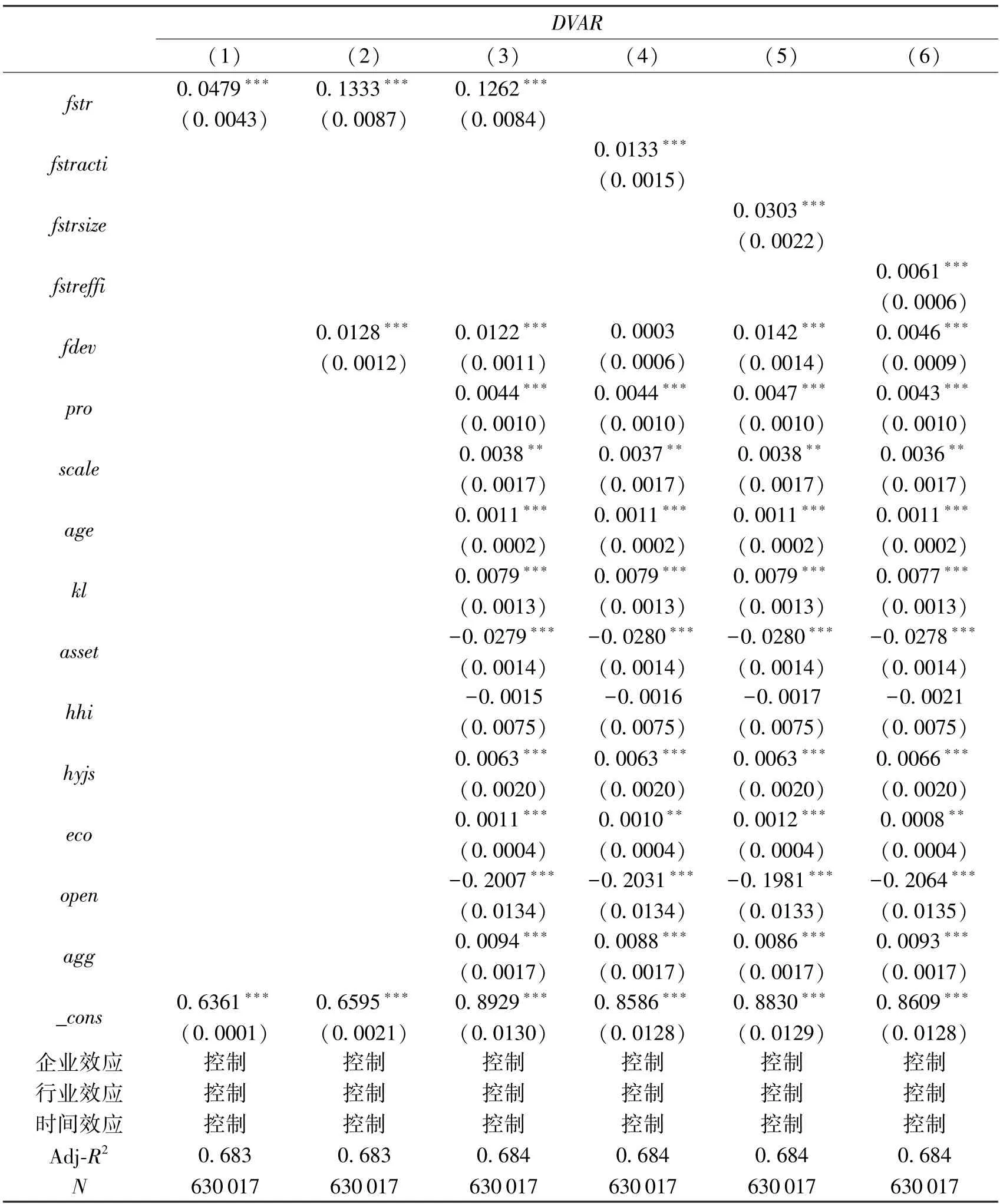

從表1 第(1)—(3) 列回歸結果可知,金融結構對企業國內附加值率的估計結果總體上十分穩健,其他變量的加入增強了方程的解釋力,我們以第(3) 列的估計結果為準進行分析。在控制了其他因素的影響后,金融結構的系數顯著為正,初步表明地區金融結構越偏向于金融市場對提高企業出口國內附加值率越有效,初步驗證了假說1。同時,為深入考察金融結構的三個分項變量分別對企業出口國內附加值率的影響,本文采用相對活力、相對規模和相對效率作為核心解釋變量進行回歸,結果匯報于表1 第(4)—(6) 列。其結果顯示金融結構相對活力、相對規模和相對效率的上升均顯著影響企業出口國內附加值率,證實了上述結論的穩健性。其中,相對活力和相對規模的促進作用更加顯著,而相對效率的提升作用相對較小,這與相對效率指標本身是一個間接衡量金融結構的指標有關(盛斌和景光正,2019)。

表1 基準回歸結果

控制變量中,金融發展變量的回歸系數顯著為正,且系數大部分小于金融結構。這表明,金融體系整體規模的擴大有助于拓展一國企業外部資金來源,可緩解企業進行創新的融資約束,提高創新產出,有助于企業出口國內附加值率(Meierrieks,2014)。然而,相較于金融結構的內部優化,金融整體發展對企業出口國內附加值率的提升作用較為有限。企業勞動生產率的估計系數也顯著為正,表明企業生產率的上升有利于企業產品國際競爭力的增強,提高成本加成率,最終提高企業出口國內附加值率。企業規模、企業年齡和企業資本密集度均顯著為正,由此可知企業自身實力越強,越具有選擇國內外中間品的自主權,有助于增加企業的出口國內附加值率。然而,企業固定資產相對較大,資金相對更為充裕,更有可能進口到國際市場中的多樣性中間投入,從而降低對國內中間投入的依賴性。行業層面控制變量中,行業赫芬達爾指數不顯著,說明行業壟斷對企業出口國內附加值率的影響存在較大的不確定性。行業技術水平的系數顯著為正,表明行業技術水平的提高有利于增加企業國內中間品的投入比例,提高出口國內附加值

率。地區層面控制變量中,地區經濟發展和產業集聚水平的提高均有利于提高企業出口國內附加值率。地區外資開放度對出口國內附加值率的影響顯著為負,這可能是由于地區外資企業占比較高,出于對母公司專用中間品的依賴,會提高企業對進口中間品的需求,反而會降低企業出口國內附加值率。Antras 和Chor (2013) 結合不完全契約理論探究母公司對全球價值鏈組織形式中的影響也發現,海外子公司的中間品投入越依賴母公司關系專用性投資,其供應鏈本地化過程越慢。

(二) 內生性檢驗①內生性檢驗結果請見《經濟科學》 官網“附錄與擴展”。

1.雙向因果關系

中國金融結構的演變過程可能會受各方面政治經濟因素的影響,使金融結構與企業出口國內附加值率可能存在雙向因果關系,主要表現為在經濟發達的地區,可能會同時擁有更多的上市公司和有更高的出口國內附加值。因此,本文采用工具變量(IV) 法來處理可能存在的內生性問題。

首先,歷史變量常被作為現代變量的工具變量。本文選取1936 年中國各省市銀行業發展的歷史數據和樣本期內影響金融結構偏向性變化的政策沖擊虛擬變量的乘積共同構造工具變量。我們采用1936 年各省市銀行總行機構數來衡量銀行業發展的歷史數據,個別省市匹配根據行政區劃變動調整,數據來源于《全國銀行年鑒(1936 年) 》。此外,考慮到金融結構偏向性變化與銀行管制和金融市場改革政策的變動密切相關,具體來說,原中國銀監會2009 年4 月放寬了銀行設立分支機構的管制政策,2009 年10 月創業板正式上市,中國證券市場形成主板、中小板和創業板相結合相對完善的多層次金融資本市場體系。我們以2009 年發生的一系列政策沖擊事件生成時間虛擬變量,將2000—2008年取值為0,2009—2013 年取值為1。

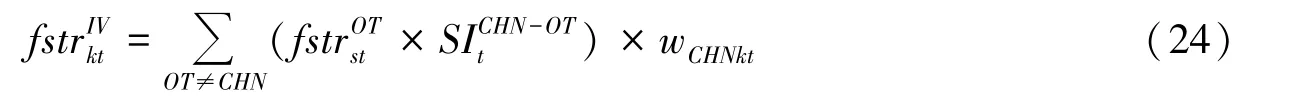

其次,借鑒Beverelli 等(2017) 的思路,本文根據Porta 等(2008) 的“法源” (legal origin) 分類方法將全球主要國家和地區進行分組,然后選取與中國處在同一法源組內其他國家和地區樣本的金融結構指數為基礎,構建中國各個地區金融結構水平的工具變量。選用法源作為金融結構的工具變量主要基于以下考慮: 一國的法源通常源于早期歷史原因,對一國的外資進入方式選擇不能產生直接影響,因此是外生的;法源會影響股東和債權人權益和合約的履行,進而影響一國的金融結構,一般認為,擁有較強的法律傳統和民主政治,則較容易形成市場主導型的金融結構。具體計算公式為:

本文采用兩階段最小二乘法(2SLS) 估計方法。為了檢驗工具變量的有效性,本文采用多種統計檢驗進行判斷: 在1%水平上Kleibergen-Paap rk LM 檢驗拒絕了工具變量識別不足的零假設;Kleibergen-Paap Wald rk統計量大于Stock-Yogo 檢驗10%水平上的臨界值,拒絕了工具變量弱識別的原假設,說明工具變量與潛在內生變量間具有較強相關性。綜合而言,本文選取的工具變量較為合理。結果顯示,金融結構的估計系數均顯著為正,由此可知在考慮了可能存在的內生性問題后,金融市場仍顯著促進了企業出口國內附加值率的提升,本文假說1 依然成立。

為了進一步克服變量間互為因果的這一內生性問題,本文剔除了上市公司數量最多、經濟最為發達的“兩市兩省” 樣本(北京、上海、廣東和浙江),繼續采用法源工具變量法進行回歸。與此同時,為了克服2007 年這一金融市場的異常年份對實證結果造成的偏誤,本文剔除了2007 年這一特殊年份樣本,同樣采用工具變量法進行回歸。從結果可以看出,分別剔除了特殊地區和年份樣本之后,本文采用工具變量估計所得的金融結構變量系數仍然顯著為正,且工具變量的有效性檢驗也是顯著的。由此可知,本文工具變量的選擇是合理的,內生性檢驗結果是有效的。

2.樣本選擇偏誤

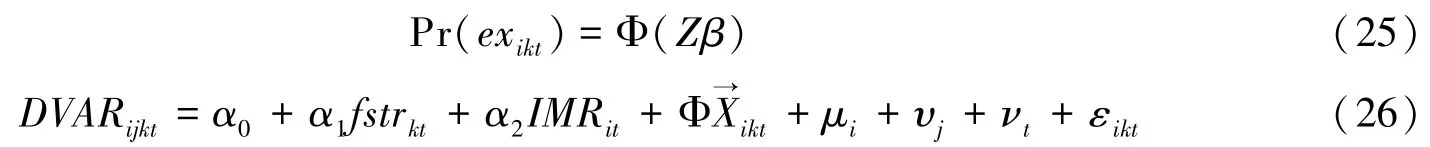

不同的外部融資方式也會對企業的出口決策產生影響,因此僅使用出口企業數據可能會出現樣本選擇偏誤問題。對此,我們使用Heckman (1979) 兩步法對潛在的樣本選擇偏誤問題進行處理。首先構建Probit 出口決策模型,估計得到逆米爾斯比率(Inverse Mill’s Ratio),然后將納入企業出口國內附加值率的影響因素模型,具體的模型設定如下:

其中, ex為企業是否選擇出口的虛擬變量,若企業選擇出口,則ex=1;否則ex=0。表示影響企業出口決策因素的集合,假設企業出口決策模型與企業出口國內附加值率模型中的隨機擾動項服從聯合正態分布且相關系數為。當≠0 時,出口決策與國內附加值率模型相關。若忽略出口決策可能導致企業國內附加值率模型的估計系數產生偏誤。

Heckman 模型第一階段的估計結果顯示,金融結構的估計系數顯著為正,金融結構越偏向金融市場,企業將面臨的外部融資渠道越廣泛,融資成本越低,越有可能激勵企業做出出口決策。逆米爾斯比率的估計系數顯著為正,說明存在樣本選擇偏誤問題,金融結構的估計系數與基準模型相比絕對值略有減小,說明基準模型中金融結構對企業出口國內附加值率的促進作用存在高估,但不影響本文結論,金融市場對企業出口國內附加值率的提升具有顯著的積極作用。

(三) 穩健性檢驗①穩健性檢驗結果請見《經濟科學》 官網“附錄與擴展”。

(1) 更換樣本。前文的分析并沒有考慮企業的動態問題,即企業在出口市場的進入與退出情況,企業在出口市場的頻繁進出會影響估計結果的準確性。鑒于此,本文僅使用持續存在的企業樣本進行實證研究,驗證結論的穩健性,結果顯示金融結構對企業出口國內附加值率的系數仍然顯著為正。由此可知,考慮了企業進入退出動態變化后,本文的結論依舊穩健。

(2) 更換解釋變量。考慮本文金融結構指標的構建側重于金融市場相對于銀行的幅度變化,比較容易受金融市場周期性波動的影響。為了克服這一問題,本文從金融結構三維指標中進一步優化相對活力和相對規模兩個分維度指標,具體為: 活力指數(1) 采用股市交易總值除以(股市交易總值+銀行私人信貸),規模指數()采用股票市值除以(股市市值+銀行私人信貸),最后通過取兩個指標平均值的方法,獲得側重于金融市場相對于整體金融體系的相對變化幅度的金融結構(),更換原有的解釋變量(金融結構) 進入回歸。結果顯示,金融結構的估計系數仍然顯著為正,由此可知,本文的實證結果具有很好的穩健性。

(3) 更換被解釋變量。為了進一步檢驗估計結果的穩健性,本文采用了Upward 等(2013) 的測算方法,采用出口國內附加值率的另一種算法,即考慮了BEC 產品分類但未考慮中間貿易代理商測算得到的企業出口的國內附加值率(1) 進行驗證,更換原有被解釋變量(國內出口附加值率)。回歸結果顯示,金融結構的回歸系數為0.1365,并通過了1%顯著性水平檢驗。

(4) 更換方法。考慮到被解釋變量為企業出口的國內附加值率,取值區間為[0,1],具有明顯的范圍限制,因此本文采用雙限制Tobit 估計進行再檢驗,并計算金融結構對企業出口國內附加值率的邊際效應。結果顯示,金融結構的估計系數為0.1574,并且較基準回歸的系數有所增大。由此可知,采用雙向Tobit 估計結果進一步證實了金融市場更有利于企業出口國內附加值率的提升。

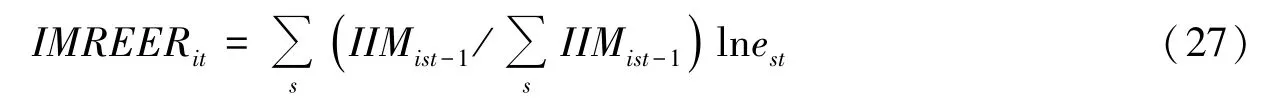

(5) 控制匯率制度政策變動。前文在探討金融結構變化對企業出口國內附加值率的影響效應時并未考慮同期其他政策變動的影響。隨著中國匯率改革不斷推進,尤其是2005 年匯改之后開始實行有管理的浮動匯率制度,考慮到同期演進的匯率制度政策可能會對企業出口國內附加值率產生作用。尤其是全球價值鏈中間品進口所占的重要性越來越大,國際市場供需變化本身就存在較大的風險性,加之中間品匯率波動,所以風險厭惡的中間品企業可能會減少中間品規模。因此,為穩健起見,本文進一步在基準模型式(19) 中控制了中間品進口實際有效匯率()。不同于以往文獻對匯率指標體系的構建(Dai 和Xu,2017),本文基于中國企業“出口引致中間品進口” 的全球價值鏈分工特征事實,構造了全球價值鏈體系的企業層面中間品實際有效匯率:

其中, IMREER是企業時期以進口中間品占比為權重的實際有效匯率, IIM表示企業在-1 時期從國的中間品進口額。 e表示間接標價法下中國與國的雙邊實際匯率, e=E×CPI/CPI, E表示間接標價法下中國與國的雙邊名義匯率, CPI和CPI分別表示期中國和國的居民消費價格指數。

估計結果顯示,控制了匯率制度政策變量之后,金融結構的系數和顯著性并沒有產生明顯變化,表明本文的結論是穩健的。與此同時,進口中間品實際有效匯率的估計系數顯著為負,由此可知人民幣升值使得進口中間品價格相對國內中間品更加便宜,企業會大量進口中間品,從而降低企業出口國內附加值率。

(四) 異質性檢驗①異質性檢驗結果請見《經濟科學》 官網“附錄與擴展”。

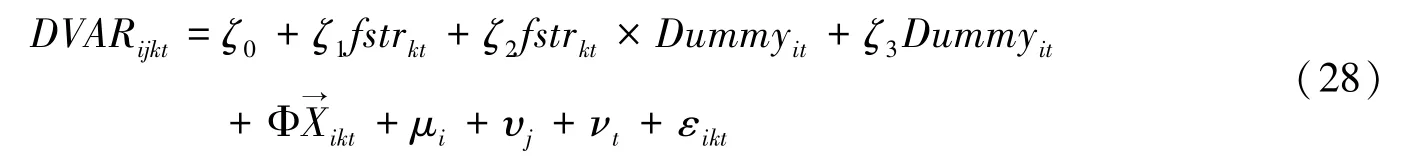

本文基于企業不同貿易方式、所有制、所屬地區和行業要素密集度展開異質性分析,以期更為全面完整地探討地區金融結構對企業出口國內附加值率的影響。我們使用虛擬變量與核心解釋變量的交互項來進行分析,回歸模型如下:

其中,在不同的異質性分析中,虛擬變量分別對應是否為一般貿易企業(_)、是否為私營企業(_)、是否為東部地區企業(_) 及是否為勞動密集型企業(_)。

(1) 按企業貿易方式。在我國的出口貿易中,加工貿易出口占了較大比重。不同于一般貿易企業,加工貿易主要包括進料加工與來料加工,因此對國內中間投入的依賴程度較低(呂越等,2018)。不同貿易方式企業對外部融資需求存在較大差異,不同金融結構可能對采取不同貿易方式企業出口國內附加值率影響不同,我們將樣本分為一般貿易和加工貿易企業(當企業為一般貿易企業時,_取值為1,否則為0),分析金融結構對不同貿易類型企業的異質性影響。估計結果顯示,金融結構與貿易方式虛擬變量的交互項顯著為正,由此可知相較于加工貿易企業,金融市場的發展對于一般貿易企業出口國內附加值率的提升作用更為顯著。

(2) 按企業所有制。中國金融市場發展長期以來的滯后性在很大程度上加劇了企業的融資難問題,不同所有制企業也存在著顯著的融資約束差異。不同的所有制企業在參與市場競爭時所面臨的行業壁壘、享受的政策支持和獲取的金融資源各不相同,這也會對企業增加值貿易的行為產生影響,因此本文分析了不同所有制下金融結構對企業出口國內附加值率的影響。在識別企業所有制類型時,本文根據企業注冊投資資本所占比重識別私營企業和非私營企業(私營企業資本大于等于50%時,_為1,否則為0)。估計結果顯示,金融結構與所有制虛擬變量的交互項顯著為正,表明相較于國有企業和外資企業,金融市場對私營企業產生了更為積極的影響。可能的原因主要有: 一方面,中國的金融資源長期存在大量的扭曲配置現象,國有商業銀行在中國銀行體系中占主導地位,銀行在貸款發放中偏向大中型國有企業,使得私營企業面臨更大的融資約束。另一方面,金融市場的發展不僅能夠增加私營企業的融資渠道,而且可以降低私營企業的融資成本,有助于企業出口國內附加值率上升。

(3) 按企業所屬地區。考慮到我國各地區地理條件、基礎設施、要素資源稟賦和經濟發展的不同以及出口企業分布的不平衡,金融結構對不同地區企業出口國內附加值率的影響也可能存在差異。基于此,本文按照經濟發展水平將樣本劃分為東部地區和中西部地區(當企業在東部地區時,_為1,否則為0) 并進行分組回歸。結果顯示,相較于中西部企業,市場主導型金融對東部企業出口國內附加值率產生了顯著的正向影響。其中的原因可能在于: 東部沿海地區是改革開放的前沿地帶,金融市場發達且集中,對外貿易活躍,因此金融市場發揮了很好的金融資源優化配置作用。

(4) 按企業要素密集度。不同要素密集型企業在全球價值鏈分工中的位置差異也會導致金融結構對企業出口國內附加值率的影響不同。根據要素密集度行業分類標準,并結合參考OECD 按技術含量對行業的行業分類標準,本文將企業分為勞動密集型企業和非勞動密集型企業分組進行回歸(當企業是勞動密集型企業時,_為1,若為資本和技術密集型企業則取值為0)。結果顯示,不同類型企業在全球價值鏈中的分工位置不同,對資金的需求和主要的外部融資渠道也不同。相較于金融市場,銀行主導型金融結構對勞動密集型企業的出口國內附加值率有著更強的正向影響。金融市場更有利于資本、技術密集型企業獲得資金支持,進行創新活動,提高企業出口國內附加值率。

(五) 2008 年金融危機外生沖擊檢驗①外生沖擊檢驗的具體內容請見《經濟科學》 官網“附錄與擴展”。

2008 年全球金融危機的爆發引發了全球貿易衰退,深度重構了全球價值鏈分工體系。“長鞭效應” 理論也認為,供應鏈最末端產品的需求波動會通過供應鏈的傳遞而被放大,可能產生更大范圍內的次生危害(呂越等,2020)。為了考察金融危機的爆發對企業出口國內附加值率的外生沖擊效應,本文構建計量模型考察了其對金融結構偏向性變化作用發揮的影響。結果表明,金融危機爆發的確弱化了金融市場對中國企業出口國內附加值率的提升作用,強化了銀行的正向作用。

五、機制檢驗

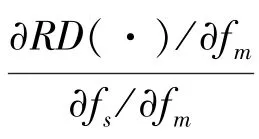

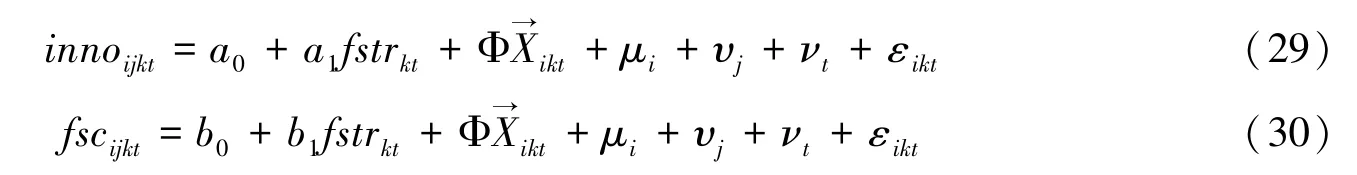

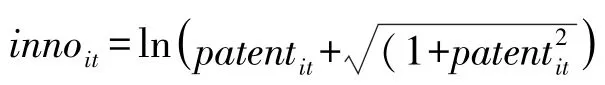

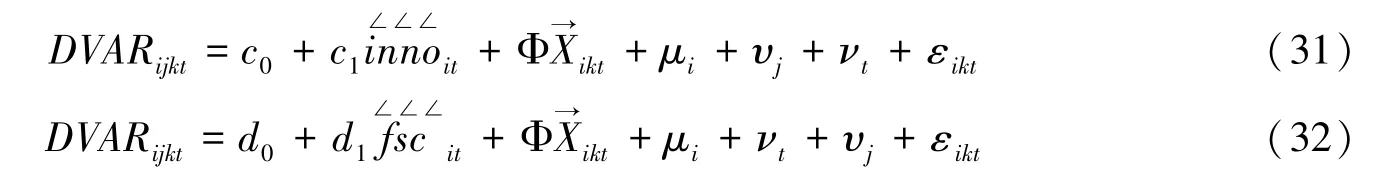

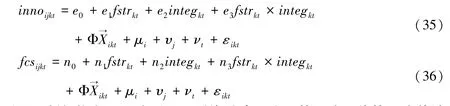

本文通過構建理論模型發現,金融結構偏向性變化可以通過促進研發創新和降低融資成本兩條重要渠道促進企業出口國內附加值率的提升。首先,給定其他要素不變,金融結構偏向性變化可以通過激發企業進行研發創新活動,提高企業生產率,帶來國內附加值率的變化。其次,金融結構偏向性變化還可以擴寬企業的融資渠道,降低企業融資成本,進而影響其國內附加值率。我們借鑒余淼杰和崔曉敏(2018) 的兩步回歸法來識別金融結構偏向性變化通過研發創新和融資成本渠道影響出口企業國內附加值率。第一步,估計金融結構對企業創新行為和融資約束行為的影響,考慮如下回歸方程:

兩步回歸法估計結果顯示,金融結構對企業創新能力影響的估計系數顯著為正,表明金融結構越偏向于金融市場,越利于企業加大研發創新活動投入,提高自主創新能力;另外,金融結構對企業融資約束影響的估計系數顯著為負,表明金融結構偏向于金融市場可以擴展企業的融資渠道,降低融資成本,有效緩解企業的融資約束問題。企業創新能力的擬合值對企業出口國內附加值率產生了顯著的正向影響,表明金融市場通過研發創新渠道提升了企業出口國內附加值率。企業融資約束的擬合值對企業出口國內附加值率產生了顯著的負向影響,表明金融市場通過融資成本渠道提升了企業出口國內附加值率。綜上所述,本文的假說2 得證。

為了進一步增強機制檢驗結果的穩健性,本文采用交互項的方式對創新能力和融資約束兩個渠道進行檢驗。結果顯示,金融結構與創新能力的交互項系數顯著為正,即金融結構偏向于金融市場,有助于企業創新能力的提升,有利于企業出口國內附加值率的提高。金融結構與創新能力的交互項系數顯著為正,即金融結構偏向于金融市場,有助于企業融資約束的緩解,也有利于企業出口國內附加值率的提高。上述結果進一步證實了金融結構的偏向性變化對企業出口國內附加值率的影響,是通過促進研發創新和緩解融資約束兩條傳導路徑來實現的。

六、擴展研究: 市場一體化調節作用

(一) 市場一體化調節作用

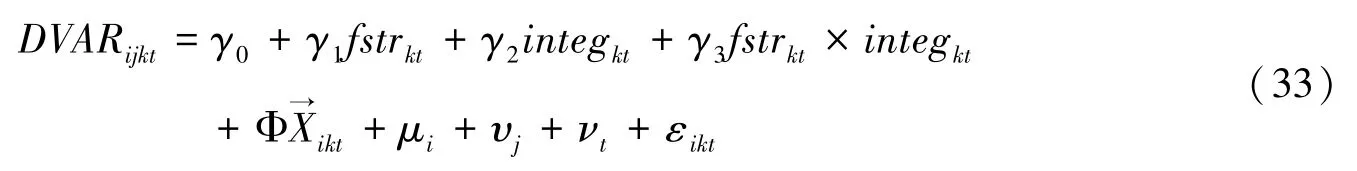

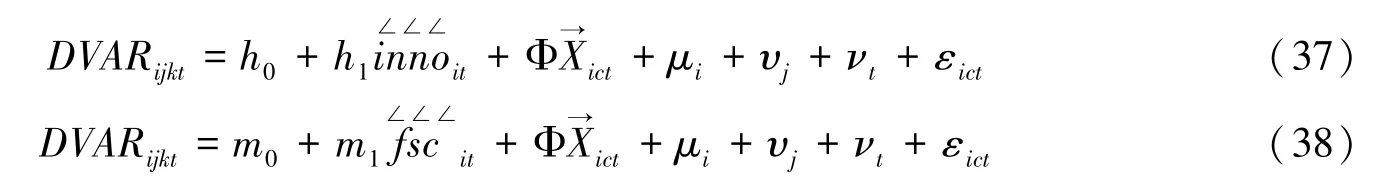

由基準回歸結果可知,金融結構偏向于金融市場有助于提升企業出口國內附加值率,但這一分析并未考慮企業所在地區市場一體化程度差異的影響。雖然中國省份專業化分工程度不斷提高,市場一體化進程逐步推進,但是省份間市場分割程度依然嚴重(Bai等,2004)。周黎安(2007) 也發現,“以鄰為壑” 的地方保護主義是在省份間普遍存在的現象,加劇市場分割的同時大大增加了省際的交易成本,還有可能導致出口的扭曲性增長。那么,金融結構對企業出口國內附加值率的影響效應是否會因地區市場一體化程度的不同而存在差異? 本文引入市場一體化水平項及其與金融結構的交互項,分別考察市場一體化對企業出口國內附加值率的直接效應及其對于金融結構影響效應的調節作用,將公式擴展為如下形式:

其中, integ表示市場一體化指數,我們借鑒呂越等(2018) 采用價格法測算指標來衡量。fstr×integ表示各地區金融結構與市場一體化的交互項,是我們關注的核心解釋變量。如果其估計系數大于0 且顯著,則說明在市場一體化程度越高的地區,金融市場偏向型金融結構對企業出口國內附加值率促進作用越大。

結果表明,國內市場一體化對企業出口國內附加值率具有顯著的正向作用;與預期一致,交互項×的估計系數顯著為正,表明在國內市場一體化程度越高的地區,金融市場偏向性金融結構對企業出口國內附加值率的促進作用越大,即良好的地區市場一體化強化了金融結構對企業出口國內附加值率的促進效應。由此可見,在中國金融部門存在嚴重市場分割的背景下,國內市場一體化可以通過減少地方金融保護主義現象,降低金融摩擦,這也初步印證了假說3。此外,根據文獻梳理,不同市場一體化地區,金融結構對企業出口國內附加值率的影響可能存在非線性關系。我們在公式(33) 擴展模型的基礎上,進一步加入市場一體化四分位數虛擬變量的交互項,具體形式如下:

其中,是衡量地區市場一體化程度等級的虛擬變量。1、2、3 與4 分別代表在0—25%、25%—50%、50%—75%和75%—100%的市場一體化等級,為了避免多重共線性問題,在計量模型中只出現2、3 與4, κ(=2,3,4) 為交互項的系數。從中可知,金融結構與市場一體化虛擬變量交互項的系數均顯著為正。然而,對于市場一體化程度位于50%分位數以下的企業,金融市場偏向性金融結構對企業出口國內附加值率的影響較為有限。隨著一體化程度的提高,金融結構對企業出口國內附加值率的影響顯著增大,超過50%分位數之后,交互項的估計系數成倍數地大幅增長。由此進一步證實,國內市場一體化程度是金融結構影響企業出口國內附加值率的重要閾值變量,只有當市場一體化程度超過某個門限值,金融市場偏向性金融結構對企業出口國內附加值率的正向促進作用才能更有效地發揮。

(二) 市場一體化機制強化作用

本文進一步對國內市場一體化對金融結構影響機制(研發創新和融資成本渠道) 的強化作用進行穩健性檢驗。采用同前文類似的兩步回歸法,第一步回歸方程擴展為如下形式:

其中,表示企業創新能力,表示企業融資約束程度。第二步,將第一步估計的擬合值代入式(37) 和式(38) 中:

金融結構和市場一體化的交互項對企業創新能力影響的研究結果顯示,交互項估計系數顯著為正,表明市場一體化程度的提高可以打破地區金融壁壘,顯著強化金融市場對企業創新的促進作用。金融結構和市場一體化對企業融資約束影響的研究結果顯示,交互項對企業融資約束的估計系數顯著為負,表明市場一體化程度的提高,可以提高金融市場融資效率,有效緩解企業的融資約束問題。企業創新能力的擬合值對企業出口國內附加值率產生了顯著的正向影響,表明市場一體化強化了金融市場通過研發創新渠道對企業出口國內附加值率的提升作用。由此表明,市場一體化不僅有助于提高全球價值鏈貿易運行效率,而且可以加快創新要素的流動,提高企業的研發創新能力。企業融資約束擬合值的回歸系數顯著為負,說明市場一體化的提高可以降低融資成本,為企業融資提供更多渠道,從而緩解企業融資難、融資貴的問題,反映了市場一體化可以強化金融結構的企業融資約束渠道作用的發揮。企業融資約束的擬合值對企業出口國內附加值率產生了顯著的負向影響,表明市場一體化強化了金融市場通過融資成本渠道對企業出口國內附加值率的提升作用。綜上所述,本文假說3 的后半部分得證。

七、結論與啟示

本文將金融結構與企業出口國內附加值率納入統一分析框架,構建金融結構影響企業出口國內附加值率的理論模型,并使用2000—2013 年Wind 數據、中國企業和海關匹配數據進行經驗檢驗。歸納起來,本文主要得到以下幾點結論: 第一,相較于銀行主導型金融結構,金融結構偏向于金融市場能夠顯著提高企業的出口國內附加值率,采用“法源” 作為分組依據等多個工具變量克服了內生性問題,結論依據穩健。第二,控制了匯率制度政策變量之后,人民幣升值使得進口中間品價格相對國內中間品更加便宜,企業會大量進口中間品,從而降低企業出口國內附加值率。2008 年金融危機外生沖擊檢驗發現,金融危機爆發的確弱化了金融市場對中國企業出口國內附加值率的提升作用,強化了銀行的正向作用。第三,異質性檢驗發現,市場偏向型金融結構對一般貿易企業、私營企業、東部企業以及資本技術密集型企業出口國內附加值率提升作用更明顯。第四,機制檢驗證實,研發創新激勵和融資成本降低是金融結構偏向性變化影響企業出口國內附加值率的重要渠道,并且市場一體化會強化這兩條渠道對出口國內附加值率的正向促進作用。第五,國內市場一體化程度的提高對企業出口國內附加值率具有顯著的正向作用,并且市場一體化程度是金融結構偏向性變化影響企業出口國內附加值率的重要閾值變量,只有當市場一體化程度超過某個門限值,市場偏向性金融結構變化對企業出口國內附加值率的正向促進作用才能更有效地發揮。

本文首創性地從金融結構的視角切入,深入考察了中國金融結構偏向性變化對企業出口國內附加值率的影響,得到以下幾點政策啟示: 第一,相較于銀行主導型金融結構,金融結構偏向于金融市場能夠顯著提高企業的出口國內附加值率。中國需要繼續深化金融供給側結構性改革,適時調整優化金融結構,既要推動股市等直接融資市場的發展,又要增加銀行等間接融資機構的競爭活力,以提高整個金融系統服務實體經濟的能力,進而推動出口企業全球價值鏈地位攀升。第二,2008 年金融危機爆發的確弱化了金融市場對中國企業出口國內附加值率的提升作用,因此要注意防范金融風險。在全球經濟不確定性不斷加劇的背景下,中國需要健全金融風險防范機制,運用創新性金融工具幫助出口企業化解和管控金融風險,增強其應對外部風險沖擊的抵御能力。第三,研發創新激勵和融資成本降低是金融結構偏向性變化影響企業出口國內附加值率的重要渠道,所以要做到因地制宜、因時而變,構建多層次、差異化的金融結構體系,通過鼓勵金融創新有針對性地滿足不同企業的金融服務需求,著重化解企業融資困境、激發企業創新活力,增強出口企業國際競爭力,最終邁向高附加值生產環節。第四,市場一體化程度的提高對企業出口國內附加值率具有顯著的直接和間接正向作用,因此要在競爭中性的原則下建立一個暢通有效、靈活有序的國內統一開放市場,通過整合國內土地、勞動、資本、技術和數據等資源形成要素市場發展新格局,尤其是打破金融市場分割,提高資源配置效率,實現中國制造業出口企業的國內附加值率上升。