FPV無人機攝影技術的影視探索與美學研究

祝 明

北京師范大學藝術與傳媒學院,北京 100875

無人機航拍作為一種以獨特視角進行影像呈現的攝影方式,其對畫面空間多元立體視角的拓展和視覺表現的藝術審美效果在電影、電視制作尤其在紀錄片、新聞攝影和動作視效大片中被普遍使用。在技術本身極大影響電影視覺表現力,更具視覺沖擊的奇觀性沉浸式影視制作越來越被重視的當下,以速度感和靈活性見長的高速多旋翼飛行器 (FPV無人機)開始被應用于影視攝影制作中用以強化影片視效:通過將攝影機及圖傳發射傳輸器等部件安裝至航模飛機上構成機載組件,并配合視頻眼鏡或顯示器及無線圖傳控制/接收器組成的地面站進行控制以實現“遠程呈現”。其第一視角拍攝所構現的飛天遁地、自由馳騁的速度奇觀視像也使得影像本體強化了視覺張力,并重新定義無人機特技攝影方式,成為一種視像運動新經驗和藝術審美新實踐,提供了相較傳統無人機航拍而言,更多元立體的視覺延展。同時這一技術在沒有客觀地轉移觀影者觸覺的同時又調動了觀影者的 “在場方式”,促成了一種具身性動態體感的生成,并引導著影視制作新潮流。

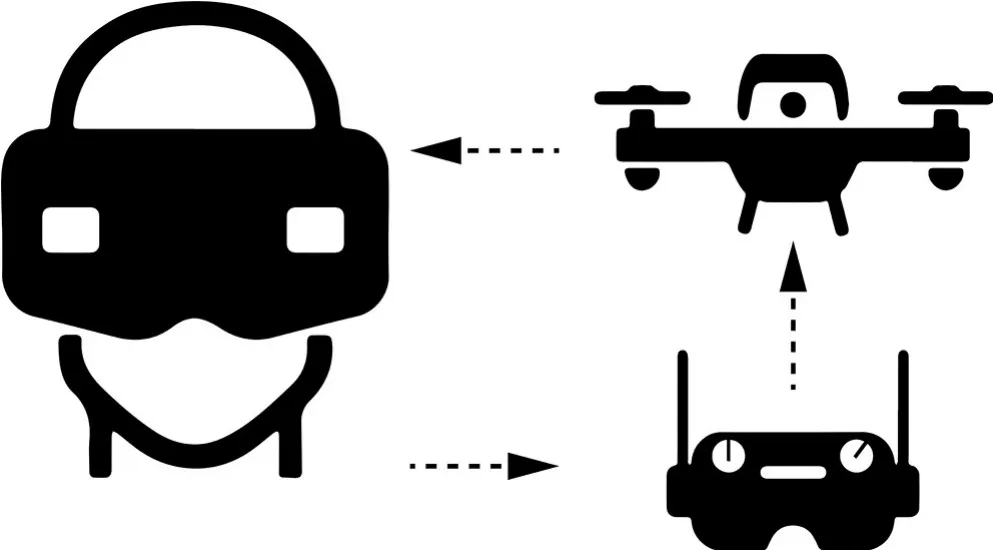

圖1 FPV 系統的人機交互控制

1 FPV無人機攝影的界定與應用

近年來,民用無人機航拍攝影的風靡帶動了FPV (First Person View)這一新的無人機攝影方式的流行。無論從其外文名稱FPV Drone/Racing Drone或是穿越機這一中文概念的闡釋均可窺見其主要特色,即第一視角影像所塑就的即時協同性的身體與媒介的動態耦合、對極致速度的追求以及更靈活敏捷的空間表現力。常規消費級航拍無人機往往通過自身配載攝像頭并搭配云臺用以增強飛行穩定性,但無人機的飛行姿態和速度會因此受限,因此傳統航拍影像的美學圖旨往往是闡釋一種穩定且寬宏、節奏舒緩的詩意與崇高意象,重在突出情緒的表達、氛圍的營造和情感的抒發。而FPV 無人機因其競速特征對重量的敏感使得攝影設備需直接掛載于無人機框架上,使攝影機鏡頭與無人機飛行角度保持協同,以置換拍攝視角的自由度及速度感。操作人員佩戴目鏡接收機載鏡頭傳輸的實時圖傳畫面操縱無人機,它并非是通過目視觀察無人機在空中的飛行狀態和無線控制器所連接的圖傳屏幕信息來進行飛行控制調整,而是以目鏡所感知的無人機鏡頭的飛行視角來實現第一視角的身體-機械 (媒介)-空間的協同適配。這使得操作人員和觀影者均能產生一種身體飛行存在于技術對象 (無人機)本身的感覺。即無人機鏡頭是哲學家梅洛-龐蒂(Maurice Merleau-Ponty)所言的人的 “身體圖式”的一部分,是一個能感知到上升或下降的身體運動和情境空間等同的系統。它所呈現的并非是外部物體的空間性或空間感覺的空間性那樣的一種“位置空間性”,而是一種身體和情感存在的 “情境空間性”這樣的技術特點也使得只要無人機處于遙控信號和圖像信號所能接收到的范圍內,則可以在操作人員裸眼目視范圍外飛行,極高的飛行自由度也使視像的空間探索形成一種由外而內的張力,成為持續流動的運動綿延。

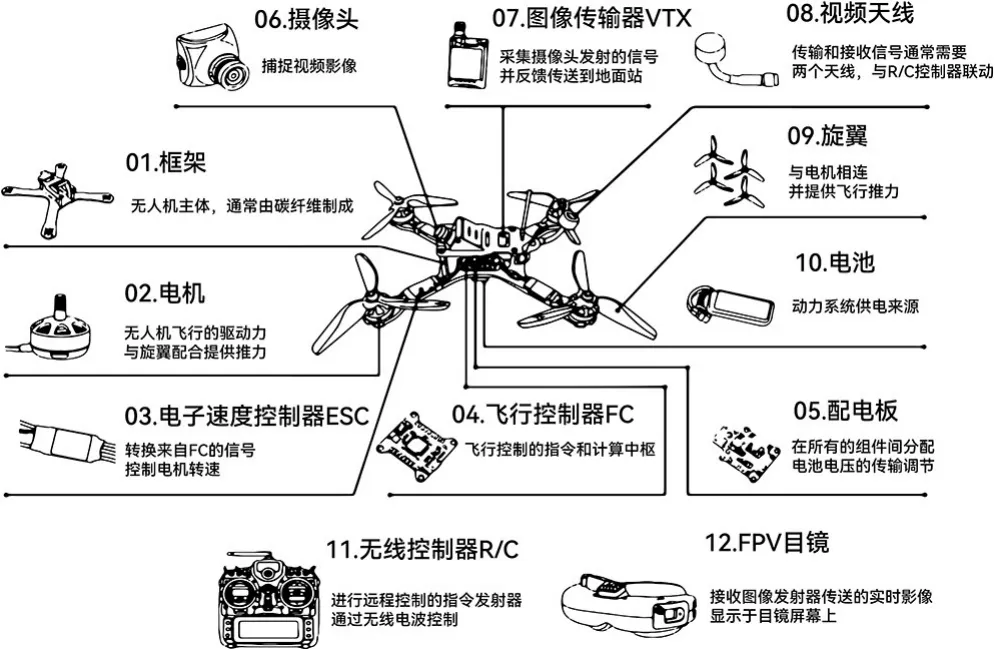

圖2 FPV 無人機系統構成圖示①

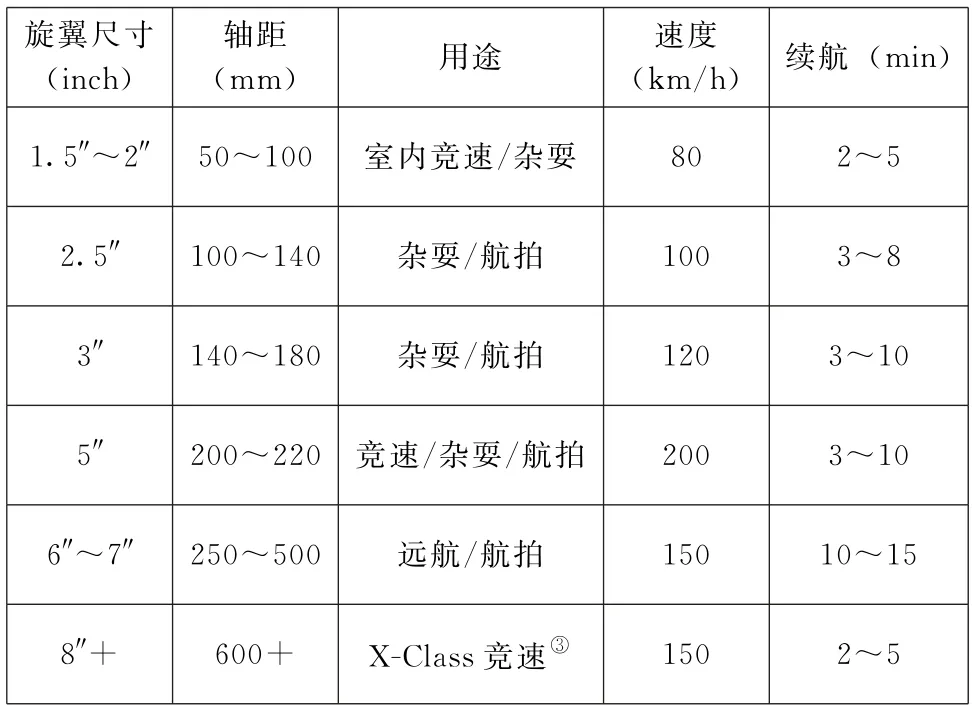

FPV 無人機在全球范圍內飛行玩愛好者的探索中產生了競速(FPV Racing:即追求短時間內的速度競技,技術技巧呈現相對讓位于競速性)、雜耍(FPV Freestyle:復雜空中特技的表現,體現飛行自由度和身體沉浸感)、航拍 (Aerial Photography:相較常規無人機速度更快、視角更獨特的航拍特技鏡頭)三種主流的飛行拍攝方式。得益于其行業和社群的快速發展,FPV 無人機也被影視傳媒領域所關注;當前多數設備為確證其拍攝技術流鏡頭和競速靈活性往往需犧牲重量以降低風阻,因此一般選用GoPro等微小型運動相機適配;其小體積、低重量優勢彌合了無人機對飛行速度和穩定性需求,這也使微小型設備拍攝的FPV 圖像開始出現于汽車廣告、極限運動競技賽事宣傳片、電視節目及流媒體網站上無人機愛好者所上傳的媒體實踐中。在電影制作領域,韓寒導演的《飛馳人生》(2019)曾使用無人機掛載GoPro拍攝賽車越野場景,成為較早在電影中使用FPV 攝影的國產電影。但常規FPV 攝影在圖像質量和后期制作靈活性方面受限較多,在當下電影制作及銀幕放映系統所推進的圖像高分辨率 (4K/8K)、高幀率 (HFR)、高動態范圍(HDR)和廣色域 (WCG)等高新技術格式發展趨勢下,觀眾對影像的感知不再止于 “看得到”而強調為在數字技術近乎全面地取代膠片語境下 “看得清”和“超真實”,甚至被圖像吸納、交互式參與并獲得沉浸式影音體驗的需求。因此為滿足高質量影像拍攝的Red Komodo等,緊湊型專業攝影機及超越常規載力的重型無人機 (Cinelifter)近年來被開發應用于電影制作中,這些設備在2021年美國電影《紅色通緝令》()及2022年邁克爾·貝執導的《亡命救護車》 ()中均有所使用,這也意味著FPV 拍攝制作的鏈路在高新技術格式電影發展驅動下,開始轉向更專業化和工業化的高質量技術手段突破。

表1 常見FPV 無人機分類②

2 FPV無人機攝影的美學特征

2.1 流動:視覺體驗的動態美學

學者施暢曾以“俯瞰”和 “游蕩”兩大關鍵詞言明了無人機鏡頭影像呈現的美學特征。就一般意義上的無人機攝影而言,俯瞰維度標示著無人機成為一種“平面媒介”,隨視角上升程度的不同,地表三維空間的立體景觀逐漸被壓縮為二維化的扁平圖譜,無論俯瞰遠近差距如何,其不同于日常觀看和表現世界的媒介景觀往往都能產生陌生化的新奇審美效果。俯瞰所顯明的是視點從地面到天空的距離位移而產生的 “上帝之眼”的全景檢視視野。而“游蕩”則有別于“俯瞰”居高臨下的視覺效果,是無人機獨特的流動視覺體驗。換言之,無人機既能以獵鷹般的視點在單一或復雜環境中自由穿梭,以獨立于人類的視覺能力呈現出多樣化的視像運動,又可在流動中持續觀看、感知、追蹤目標。

比照FPV 無人機攝影而言,“游蕩”顯然更像是為其量身定制的美學特性。這一 “游蕩”的流動感擴大了人類視覺感知的范圍和程度,第一視角的運動鏡頭達成了影像媒介與雙眼視覺感官系統的調和,令身體和鏡頭運動有機地統合在一起,實現穿梭、翻轉、跳躍、起落、閃避等復雜運動和視覺沖浪般的非常規性觀看效果。這也契合著前蘇聯導演維爾托夫 (Dziga Vertov)所倡導的將攝影機作為“電影眼睛”的理念:在他看來,“電影攝影機是比肉眼更完美的電影眼睛,用以探索充滿空間的那些混沌的視覺現象;使觀眾以最適合于鏡頭所展示的視覺現象的方式去看,雙眼服從于攝影機的意志,并被攝影機引導追逐連續的動作瞬間。” 動作電影往往以快速剪接的畫面及復雜的流動視像傳遞視覺吸引快感,電影《亡命救護車》用FPV 鏡頭集中呈現了警方與劫匪對峙追逐的動作場景,在第一視角的跟拍穿行和自由調度下,城市中復雜的空間排布呈現出動感的穿行效果。在影片中,無人機鏡頭以螺旋翻滾、旋轉上升、高速俯沖、主體環繞、動態閃避等多元復雜的運鏡技巧讓攝影機位于動作核心,以體現驚險刺激的速度奇觀。

從當前應用FPV 無人機攝影的影視作品不難窺見,以速度競技為特征的電影占據主流。飆車、追逐等動作場面是其生產要素,這是鏡頭所表現的主客體所固有的、戲劇情境所設定的內部結構的流動性(運動性)使然;且這一 “流動性不僅體現在畫面內部,而且借由攝影機本身的運動表現出來。”FPV 技術允許在人類身體所難以存在和移動的空間中產生虛擬的運動和在場感,因而畫面內的視像所移動或運動的速度與FPV 拍攝所彰顯的視點被釋放帶來的鏡頭,克服地形阻力和空間限制捕捉到的前所未有的運動視野 (包括飛行航線的自由度、鏡頭角度的多元變化性)形成了統一。以速度競技、運動呈現、動作捕捉為特色的運動圖像與技術結合促成了張力的擴展及釋放,攝影機運動與影像內部運動的疊化塑造帶來了新的視覺感知范式,也成為奇觀審美感知快感的重要來源。同時這一技術手段相較于CG 數字特效制作與常規直升機航拍、軌道車、搖臂等傳統起降設備而言,是更有效率和更經濟的制作選擇,因此它正在以動感的 “游蕩”審美感知經驗與更高效、低成本制作優勢引領動作視效大片攝制新的技術趨勢。

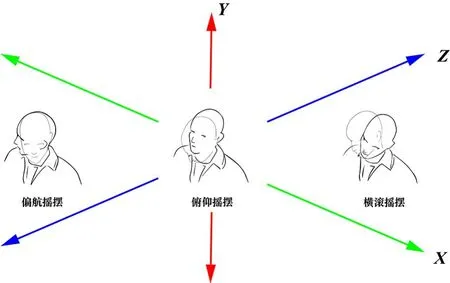

2.2 穿行: 立體景觀的體感調動

FPV 飛行拍攝的運動性觸發了一種與無人機協同飛行的即時感和沉浸感。如果說笛卡爾 (René Descartes)的“我思故我在”是在哲學層面將思想的理性存在推及到人生的價值存在,那么FPV 則塑造了一種身體感受的存在與技術對象本身的飛行存在聯動的“我飛故我在”的共生實踐。施泰因 (Edith Stein)曾以“移情”這一概念考察了陌生體驗行為的“被給予性”,在他看來移情不具備 “外感知”特征。而FPV 主觀視點作為一種移情方式將觀眾與影片中的人物視點統一起來,使觀眾產生情感或身體反饋。但這一影像并非完全是施泰因所言的是以一種被他者給予和告知的方式達成移情認同,無法將“空間-時間性的物的存在和發生以一種親身被給予的方式呈現。”它是以一種直接性的陳述方式在影片的客觀敘事邏輯下達成的體驗感知,被給予的體驗是體驗行為最接近原初性的外感知狀態,即最大限度將觀影者直接代入情境中獲得主觀體認而非情境中他者主觀視角的再轉述陳情。無人機自由穿行于空間內不僅塑造了一種另類觀照世界的景觀,引領觀影者進入鏡頭所記錄的影像時空,且鏡頭的運動特征也經由視覺感知調動了身體運動感、平衡感、重力感等復雜的感官組織,以實現“移情”的“外感知性”。

圖3 FPV 飛行控制及體感感知圖示

無人機的傳感系統納入了身體系統即時地感知到空間穿行的瞬息萬變。正如羅德威 (Paul Rodaway)把對身體、感官和空間的分析聯系在一起,認為感官也是空間性的:即 “體感不僅指涉了身體的觸覺感受性以及身體各部分的運動,同時也包含了整個身體在環境中的運動。”這樣來看,FPV提供了一個開放流動的感受界面,觀影者在這一界面的穿行中跟隨其動態視野達成了身體存在與影像環境空間的交互,使得身體也被調動為流動界面的一部分。某種程度上這似乎可以類比為觀看VR 影像但又有所不同:在觀看VR 時,觀影者佩戴頭顯,視頻眼鏡屏幕圖像將觀影者吸納到鏡頭畫面中去,使感官被畫面所調配,且視覺可存在于全角度范圍內的任何場域,以此獲得多維度的沉浸式觀感。而FPV 視覺顯然仍被傳統觀影方式所統攝,因為如觀看VR 影像般佩戴頭顯目鏡在技術范疇內是操作人員的權力需要,觀影者仍只需在影院內觀看由放映機投射到銀幕的影像,甚至無需3D 眼鏡。盡管FPV 與VR 所呈現的全景式立體空間存在本質差異,但其空間穿行視效營造了一種虛擬現實的審美效果。通過主觀鏡頭擬化觀眾視點以此穿越現實銀幕框架沉浸于其造設的電影時空內,如同飛行于無人機上深入到運動和動作核心,協同感知電影中的空間呈現,令觀眾暫時湮沒于影像空間內而忽略銀幕框架外的現實空間。

FPV 觀影的穿行帶來了一種奇妙的體感反饋,它所提供的并不止于傳統無人機航拍概念中千篇一律的景觀模式,而意在 “探索空間、身體和速度的關系。”以此令觀眾減少與銀幕的審視距離,沉浸式地投入參與到電影的 “幻象”中去跟隨影像一同運動。德勒茲 (Gilles Louis RénéDeleuze)曾闡釋了運動-影像的三種變型,即電影是 “知覺-影像、動作-影像、情感-影像的相互穿插,且一部影片總要表現一種影像的某種優勢。”FPV 則實現了運動-影像的前兩種變型,知覺既躋身于感覺中心,亦處于運動中心。人們在一種不被輕易覺察的影像內容捕捉行動中從知覺過渡到動作并在一個特殊的不確定性中心中展示出知覺與動作的復雜關聯性。在電影《紅色通緝令》中,無人機快速地穿行于城市巷道和室內空間,以高低起伏的運動姿態輕松跨越各種障礙,恰如觀眾化入情境中進行賽車競技或乘坐過山車般體驗疾速行駛的身體快感。而攝像機的運動速度如此之快,使得觀眾對圖像的空間感知變為呼嘯而過稍縱即逝的流觀景象,動態的前景在某種程度上也喚起了暈眩的體感;這一暈眩感知來自高速流動的圖像在影像本體的運動與運動過程體現的時間流逝相聚合產生的模糊效應。在高新技術格式電影所力主的高幀率格式已成為實現動作流暢性與畫面完整性重要技術手段的當下,FPV影像的美學題旨似乎并不同于李安通過 《比利·林恩的中場戰事》及 《雙子殺手》所言說的在電影技術手段的革新下 “更清晰地造夢”的愿景,而是將運動影像的模糊作為塑就暈眩感知美學風格的關鍵方式之一。且它所反饋的知覺-影像與動作-影像的復合呈現使得身體成為這些影像的加強裝置,在身體的動作中表現為時間,在知覺感受中表現為空間。盡管其擬化了觀眾的第一視角,但影像的前景程序并非觀眾所能操控,正如游玩過山車的路徑和速度是由操作臺所調控,乘車時車輛啟動、剎車、轉彎的節奏也是由駕駛人來驅使,因此在影像運動與身體運動的適配中也產生了暈眩運動體感反饋的再度強化。

另一方面,FPV 影像的穿行體驗打破了傳統影像視覺的平衡感并重塑了畫面。正如德勒茲所言的“電影中心的運動性、取景的多變性總是使它建構一些無中心和不均衡的廣闊區域。”在拍攝中攝影機以固定角度連接無人機,人類視點得以擺脫常規方向及角度約束,擁有如飛鳥般的自由觀看視角和飛行姿態。而靈活豐富的穿梭視角不僅讓畫面充滿變化,也呈現了大量 “荷蘭角” (Dutch Angle)傾斜構圖拍攝對畫面地平線平衡狀態的觸動。當攝影機與無人機、飛行與觀看幾者有效融為一體,無人機為實現自身平衡開始左搖右晃,觀眾則跟隨無人機同步的“幻影飛行”在各種傾斜、顛倒的非水平式觀看中促成了視覺與身體動蕩失衡的角力。而無人機在傾斜搖擺 “失衡”的瞬間又再一步修正歸復其飛行姿態,在如此往復的幻影之旅中達成對視覺平衡的破壞與重構,進一步強調了暈眩的美學感知。在電影中,FPV 鏡頭也多是在速度競技、運動追逐等動態緊張情境中所應用,制造出氛圍、角色及環境的不穩定性,從而在畫面內部情境的不平衡與鏡頭的不平衡間完成張力釋放,畫面對觀影者體感經驗的調動也使得二者在失衡與平衡中尋找穩定狀態,以實現使人類對作為 “中介性的技術對象的感知以一種接近自然狀態的非中介感知相當的方式發生。”

3 FPV無人機攝影的局限及意義

3.1 技術:操作的困境

在技術與操作作用對象建立體現關系時,當事人需要以一定的技能或技術條件為基礎。也就是阿爾都塞 (Louis Pierre Althusser)在 《論再生產》中所論及 “在任何勞動過程中,當事人都必須是‘合格的’,必須擁有嚴格的、由現有勞動工具所要求,所規定的技術經驗,否則那些工具就得不到正確的使用,或者根本就得不到使用”的判斷。換言之,FPV 無人機攝影是一種高度依賴技術理論積累及技術操作經驗的藝術實踐。正如一個常規電影攝影師可能不具備執飛這一技術工具的能力,攝制團隊也無法將操作權利交付一個患有暈動癥的飛手。FPV 攝影盡管打開了一個探索全新地空場域電影世界的可能性,允許電影表現出不可思議極具花樣感和狂野性的鏡頭畫面,使這些鏡頭毫不遲疑且無孔不入地潛入復雜動作核心,穿越情境內部及各種狹窄的空間間隙,達成其他攝影機或無人機無法完成的目標并圖解全新立體的縱橫景觀。但FPV 無人機由于具有極強的機動性,其操控難度遠比常規無人機更為繁復,對于這種可以150公里每小時及以上速度飛行且掛載昂貴影院級攝影機設備而言,攝影機以固定姿態與設備相約束無法通過云臺維持相對平衡的穩定性,無人機的飛行角度正體現為鏡頭視角,因而操作人員須以更精敏的操控才能如投籃般準確命中目標以獲得符合電影需要的圖像。

同時一個顯見的問題在于FPV 攝影是一種單向性、不可逆的飛行和觀看實踐。一方面,它所記錄的影像保持的動態連續性意味著在后期制作過程中創作者雖能在時間位置上定義動態連續空間位置的起止點,卻不能將連續的鏡頭剪切得支離破碎,即“我們無法用空間中的位置或時間的瞬間來重構運動。運動一方面穿梭于物或局部之間,另一方面它表現綿延或整體。”這些運動作為相對完整的開放空間作用于敘事或視像表達本身是一種動態綿延,是產生連續印象的動作流。倘若強行將整體性的運動分割,那么電影的完整性和沉浸感或將折損。盡管在實際應用案例中這一動作流僅短暫參與了敘事和奇觀表意,其內容呈現和外在感知均顯得短暫且局促,但“保持運動的統一和連貫,使鏡頭和段落互相銜接的連續感是至關重要的;且節奏中的重要因素不是實際的時長,而是時長的印象。”從這一維度看,FPV 拍攝保留了影像運動的這一完整性,但另一方面誠如前文所言,這一 “不可逆”的觀看有賴于技術層面的精準操作。飛行的 “幻影之旅”在探索穿越各種無法到達的復雜區域空間、追蹤高速運動主體及進行復雜鏡頭的技術性飛行時亦需以極低容錯率的操作保持安全性、靈活性及同內容輸出的穩定性。另外,FPV 領域盡管已開發出具備更大升載力的Cinelifter無人機和與之適配的Red Komodo等專業攝影機,但無人機提升動力和穩定性的同時也增加了操作復雜性、危險性及飛行靈活度的犧牲。FPV 攝影作為近年新興的影視攝影制作方式在電影制作領域仍在初探階段,其對于飛行技術人員的依賴和與之關聯的技術操作人員的相對缺位也成為尚未普及應用的重要因由。

3.2 體驗: 奇觀的意義闡釋

FPV 攝影的“幽靈之旅”般第一視角游蕩穿行塑造了動作視效電影的基本意涵,即周憲教授所點明的電影“從話語中心模式向圖像中心模式、從時間模式向空間模式、從理性文化向快感文化的轉變。”也就是說在視覺文化為中心的電影創作轉向下,奇觀正在超越敘事成為主導電影影像的一個基本向度。若將這一觀點移植到現有的電影實踐中去,那么我們無疑可以將這一觀念奉為圭臬,因為縱觀應用FPV 拍攝的這些影片,奇觀向來是審美體驗的一大“主因”。這些視效大片表征了在吸引力驅使下,奇觀場景變得愈加重要,而復雜的結構安排和情節編織逐漸式微。因此更大膽一點講,觀眾能不費吹灰之力地將電影的來龍去脈收入囊中,也無需試圖在這些電影中找到一個真正有戲劇張力和意義斐然的故事,這些電影是由99%的動作、速度、場面奇觀和1%的故事所建構的。因此技術鏡頭之于電影觀眾最大的意義可能僅止于一種體驗性的美學感知,或者說觀眾跟隨鏡頭穿行的體驗意義超越了電影敘事的表現意義。而電影通過這一技術所傳達的驚險刺激、緊張不定等語義也正是通過鏡頭漫游的節律韻動被觀眾所主觀地捕捉到,繼而觸發與電影時空所接觸的虛擬感官模式,提供視覺上的更多表現和多感官擴展以及具身動感的虛擬在場。

對敘事而言,FPV 是一種躁動不安的情境和情緒外化,它更重要的意義在于它以奇觀化的表達展示了電影空間的流動性、節律性和情感性,且將觀眾牽涉其中,使媒體技術與觀眾協同,電影空間以一種游戲化的自由和移動方式轉移我們的體感觸覺,甚至喚起情動的具身體驗,即從吸引力電影到體驗力電影的銀幕影像感知方式的變化。以學者吳明的觀點來闡釋即這一 “技術雖不能改變移情的非原初性實質,也不能改變電影敘事的基本邏輯,但能極大程度提高移情在外感知層面的原初性,使觀眾對人物處境 (電影情境)的理解更依賴體驗而非知曉”。同時FPV 影像毋庸諱言是一種參與式的圖像實踐,一方面它體現了前面所反復提及的觀眾在電影中在場方式的變化,以一種體驗性的主觀情感召喚了影像的感官地理。另一方面,我們不得不承認它只是局部地參與到了電影實踐中去,這既是這項技術的技術條件所限 (即無人機續航里程較短、操作人員無法長時間操控無人機等),亦是其對觀眾接受心理的一種平衡。當長時間凝視頻繁處于高速運動且“失衡”的視像時,觀眾很大程度將迷失空間定位,并以一種扭曲不安的姿態從沉浸的電影世界中剝離,而這些視像也將成為一種干擾性的視覺噪聲,使圖像不再具有可讀解和感知的前景。因此從這一維度來看,這一審美實踐和運動觸感作為一種與電影世界接觸的虛擬感官模式,其藝術和技術想象力也或將必須被理解為一種局部參與式的藝術文化想象。

4 結語

FPV 無人機攝影喚起了一種新的電影攝制方式的興起,它作為一種 “協同感知”的媒體技術讓第一視角飛行和遠程多維呈現的技術實踐驅力和藝術探索想象力增強了電影的體驗力,也讓畫面空間以更波云詭譎的動態視覺加以呈現,成為高新技術對審美感知經驗的新探索。對于影視行業尤其是我國影視制作行業而言,這一新技術的發展應用仍處于初步探索階段,其在技術條件和技術人員的要求等方面仍存在較多限制,隨著行業發展和技術手段進步,它有望越來越頻繁地參與到電影制作中去并成為提升電影吸引力和體驗力的重要驅動之一。但需要警惕的是,任何一種高新技術都有其與之適配的題材類型和具體內容,技術本身直接或間接作為賦能手段服務于電影藝術表達。當濫用或誤用技術程式時,電影藝術的敘事表意需要讓位于強調畫面可見性的視覺凸顯性美學,影片也將在技術視覺的無意義觀感印象營造中喪失主體性,技術則將成為一種風險。

①圖源引譯自https://dronenodes.com/fpv-racing-drones/。

②引譯自https://blog.ampow.com/types-of-fpv-drones/。

③X-Class為世界首個大型無人機競賽聯盟,同時促進大型無人機競賽的技術創新。