基于TUFLOW模型的洪水實時預測預報技術研究與實踐

楊 宇,王 喆,劉貞鵬,劉 艷

(1.廣西交通職業技術學院,南寧 530216;2.廣西水利電力勘測設計研究院有限責任公司,南寧 530023;3.廣西民族大學,南寧 530006)

1 概述

我國是世界上發生洪水災害最頻繁的國家之一。2021年,主要江河共發生12次編號洪水,全年洪澇災害共造成5 901 萬人次受災,因災死亡失蹤590 人,倒塌房屋15.2 萬間,直接經濟損失2 458.9億元。發生洪水淹沒或人員受困主要是由于無法提前預知哪些區域將被洪水淹沒及淹沒的時間。為了解決這一問題,我研究團隊基于TUFLOW模型技術,通過綜合分析區間降雨、上游來水等洪水匯流過程,土壤下滲、河道排洪等洪水下泄過程,開展對區域內洪水分布及淹沒時間的實時預測預報技術研究工作。經過研究,發現采用直接降雨法一二維耦合洪水模型技術,將整個流域或者城市城鎮的匯水區劃分為5~30 m的二維小網格,同時利用計算機并行計算技術,能夠提前45分鐘以上預測出有受洪水淹沒威脅的區域位置,從而為水利部門、應急部門開展人員轉移提供技術支撐。

2 模型框架與原理

本次研究主要是為提升昭平縣洪水實時預測預報能力,針對昭平縣主城區范圍建設洪水實時預報模型,在已知桂江和思勤江來水條件下能夠預報流經該區域的洪水量級及其淹沒影響。

2.1 模型框架

此次研究采用TUFLOW 軟件為基礎進行二次開發,通過構建一、二維耦合洪水模型,實現洪水模型生成及洪水匯流下泄過程監測、洪泛區平原與河流洪水分析、河口水流和水質模擬。

2.2 計算原理

模型計算原理介紹如下。

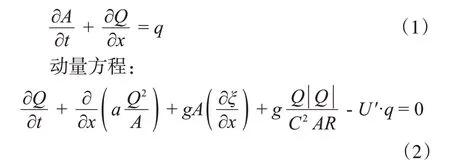

2.2.1 TUFLOW一維水動力學模型

TUFLOW 一維水動力學模型求解的基本方程為圣維南方程組。

連續方程:

式中:A為過水斷面面積,m2;Q為斷面流量,m3/s;U′為側向來流在河道方向的流速,m/s;x,t分別是距離坐標和時間坐標;q為源匯的單寬流量,m2/s;α為動量修正系數;g為重力加速度;ξ為水位,m;C為謝才系數;R為水力半徑,m。

一維數值求解采用非常穩定和精確的二階拉格朗日格式,方程可寫為:

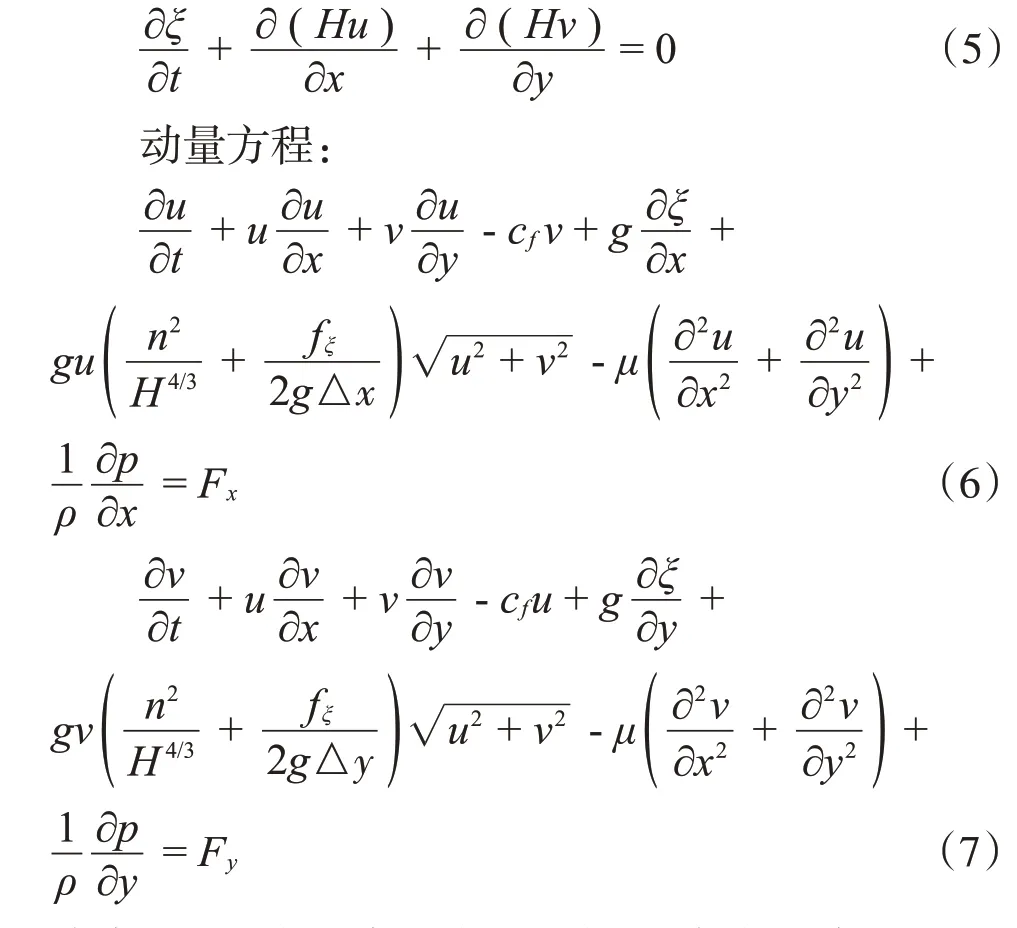

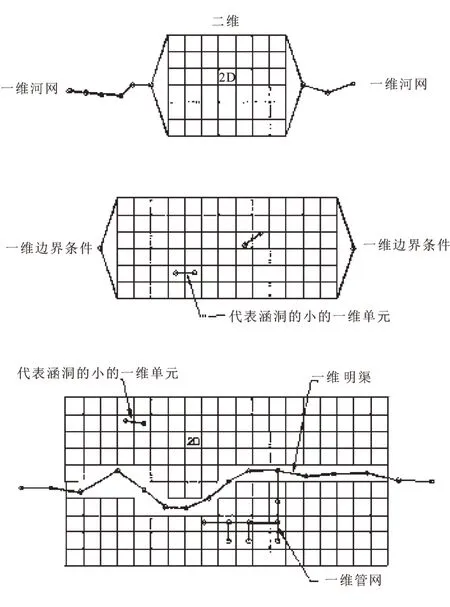

2.2.2 TUFLOW二維水動力學模型

TUFLOW 二維水動力學模型求解的是深度平均二維淺水方程,方程如下:

連續方程:

式中:u和v為垂線平均流速在x、y方向的分量,m/s;H為水深,m;△x和△y為x、y方向上的網格單元;cf為科氏力系數;μ為動量擴散系數;p為大氣壓強,kPa;ρ為水體密度,kg/m3;Fx和Fy為x、y方向上的外力,N/kg。

本項目采用TUFLOW有限控制體積法引擎。

2.2.3 TUFLOW一、二維模型耦合

通過對一、二維模型的耦合,實現連接處水動力信息的傳輸。本次采用在一維模型中嵌入二維區域(見圖1)。

圖1 一、二維耦合的機理

2.3 工作內容

本次研究的主要工作內容如下:

(1)收集構建實時洪水預報模型需要的各種數據資料,包括基礎地理信息、防洪工程資料、水文氣象資料、歷史洪水數據等;

(2)開展模型范圍內河道和城區地形測量;

(3)構建實時洪水預報模型軟件;

(4)構建研究對象區域及影響該區域洪水淹沒范圍內流域的一二維耦合洪水模型,開發設置實時洪水預報模型邊界條件的接口,實現洪水預報的目標。

3 實踐過程與效果分析

3.1 模型構建

3.1.1 模型概述

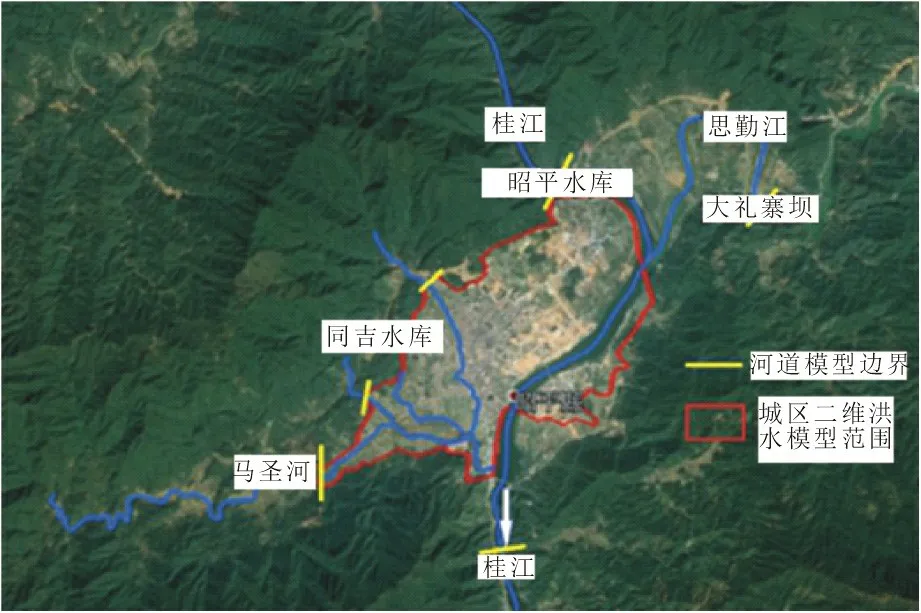

本次以昭平縣昭平鎮為研究對象。昭平鎮的主要洪水威脅來自于過境的桂江及匯入桂江的思勤江,同時,昭平鎮周邊,特別是西側的馬圣河流域山洪也能形成較大的洪水威脅。因此,本項目洪水預報模型以上游桂江上昭平水庫和思勤江上三門灘電站水庫作為洪水模型的上游邊界,取距離昭平鎮二橋約1.8 km 的桂江河道斷面作為模型范圍的下游邊界,在此上下游邊界之內的所有區間匯水流域作為洪水模型的范圍,面積120 km2。

3.1.2 模型范圍

一維二維耦合水動力學模型的范圍見圖2,其中黃色線條以內的藍色線條代表河道一維水動力學模型范圍,紅色面狀區域是昭平鎮二維洪水模型區域。模型的上邊界為昭平電廠大壩,下邊界為昭平鎮下游3~4 km河道斷面。

圖2 一二維耦合模型范圍

在模型中,一維河道在橫向的寬度由沿著左右河岸劃設的線條定義,河岸線內是一維河道,河岸線外是二維模型區域。

(1)一維模型。本次研究一維模型的建設內容為圖2 范圍內約16 km 的桂江和思勤江河道、城區紅色二維區域內的藍色河道馬圣河。桂江和思勤江河道約1 km左右設置一個河道斷面,馬圣河大致每200 m左右設置一個斷面。通過分析高清影像圖或照片,并根據實地考察記錄,可以初步確定河道的糙率系數,沿斷面不同的植被和地貌可以取不同的糙率系數,糙率系數最終通過率定確定。本次研制的實時洪水預報模型不以城區自身匯水區的暴雨作為洪水來源[1]。另一方面,昭平鎮主城區地形是中間高于周邊,排水管網不會倒灌淹沒城區,城區淹沒只能從周邊低洼地形逐漸向高處演進,因而模型不需要包括城區排水管網。

(2)二維模型。在圖2 所示約15 km2紅色范圍內構建二維水動力模型。將二維區域劃分規則方形小網格,本次采用5~10 m網格尺寸構建模型。根據不同的土地利用情況,以分類批處理方式設置二維模型區域的糙率系數,糙率系數最終也用歷史洪水數據進行率定調整。

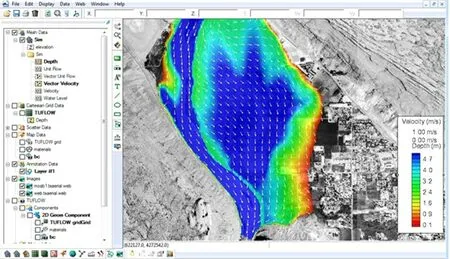

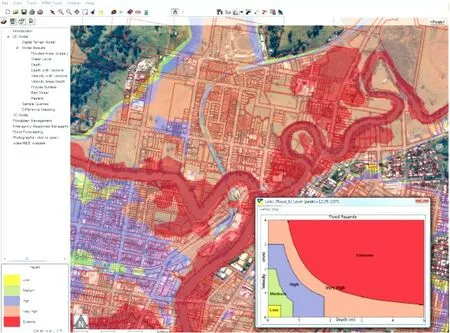

一維、二維模型見圖3~6。

圖3 洪水模型示意圖

圖4 洪水最大淹沒水深和流速矢量模型

圖5 洪水風險區劃模型

圖6 洪水控制斷面水位變化過程模型

3.1.3 數據的收集和應用

構建洪水預報模型需要采用大量各方面數據。主要包括:昭平縣數字高程DEM 數據、基層地理信息DLG 矢量數據、數字高程DEM 數據和DOM 影像數據、河道斷面數據、歷史降雨和洪水數據、歷史降雨數據、歷史洪水水庫泄洪數據、水庫基本信息資料、昭平鎮排水系統數據、排水涵管、涵洞、橋梁等建設資料、雨量、水位站信息、氣象預報降雨數據[2]。

3.1.4 模型組成

(1)地形數據。模型采用的地形數據見圖2,其中城區采用了高分辨率的1∶2000 和1∶500 地形數據。

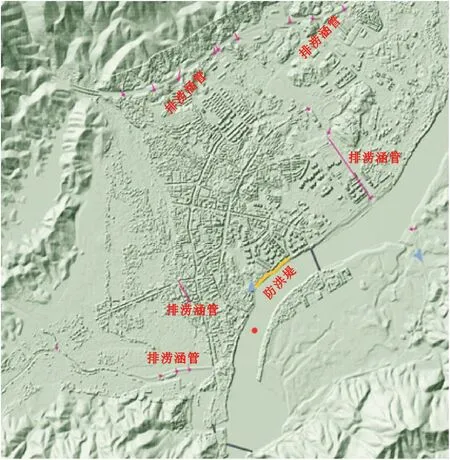

(2)排水管網數據。本次研究僅收集到主干道的排水官網,沒有雨篦子及其連接管數據及小區內雨篦子和支管數據。本項目根據現場勘察人工添加雨篦子,并采用虛擬管道的方法處理小支管(見圖7)。昭平鎮多數區域地形起伏明顯,有利于排水,在桂江不高水水位頂托情況下區域暴雨導致局部內澇的危險性較小,待今后具備更詳細的排水管網數據時模型還可進一步細化和完善。

圖7 昭平鎮排水管網

(3)涵管和橋梁。洪水預報模型包括了昭平鎮核心區域的涵管和橋梁(見圖8)。

圖8 昭平鎮涵管和橋梁

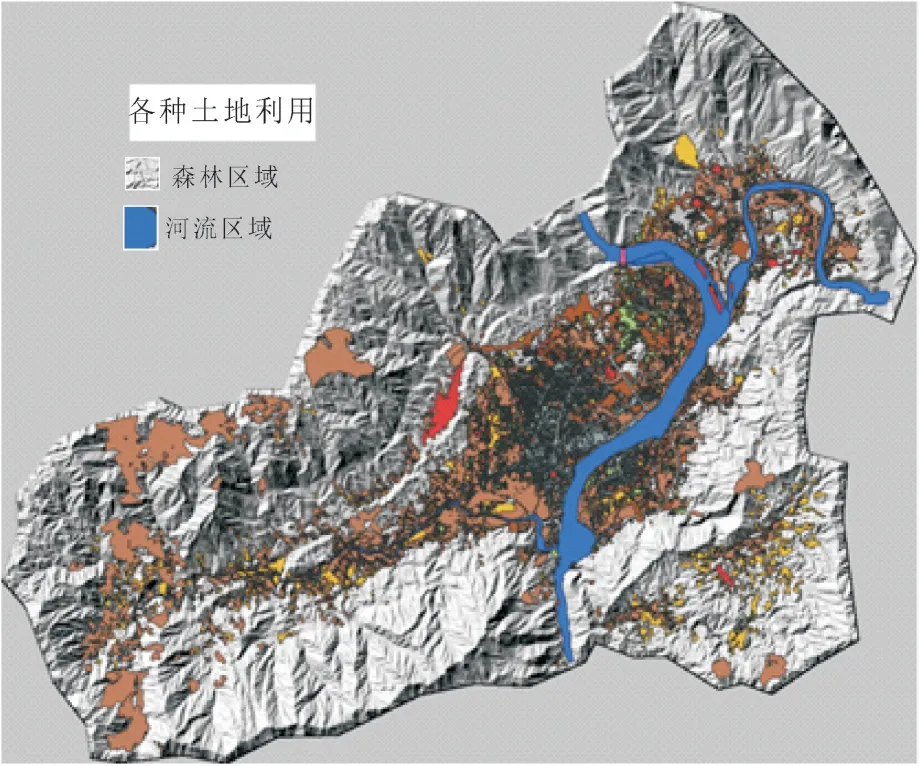

(4)土地利用。不同的土地利用影響雨水的下滲系數和地表糙率系數,洪水預報模型根據收集到的DLG 矢量數據提取土地利用數據(見圖9),并設置不同的初始下滲參數和糙率系數。下滲參數和糙率系數需通過歷史暴雨洪水數據進行多次率定確定。

圖9 模型范圍內土地利用數據(彩色以外灰色本底為森林)

3.1.5 GIS圖層處理

將Arcgis 作為模型構建的界面,所有圖層在GIS 中進行屬性賦值。構建模型的GIS 圖層有:地形、河道(包括斷面)、橋梁、水庫的泄水閘、堤防、一二維耦合、網格剖分、項目區范圍、土地利用、一二維邊界條件等。

3.1.6 模型參數設置和率定

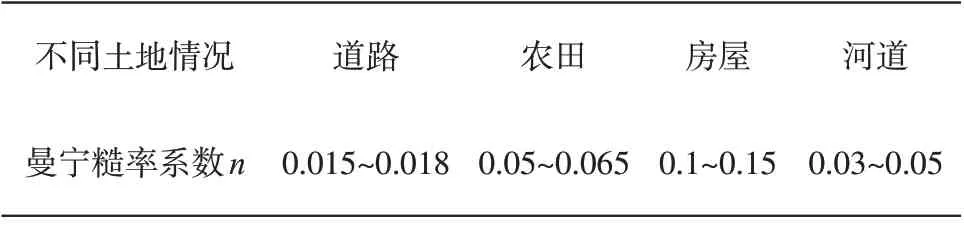

本次研制實時洪水預報模型需要率定驗證的主要參數是河道的糙率系數和城區地面的糙率系數,根據水力學手冊和模型經驗,不同土地利用情況采用糙率系數初始值見表1。

表1 洪水模型初始參數設置范圍

模型參數的率定方法是在表1所列范圍內對幾種土地利用的糙率系數進行調整組合,尋找能夠使河道和城區洪水水位計算值與實測值最吻合的參數組合,其中最主要的是桂江河道的糙率系數,它對河道洪水水位及城區淹沒具有關鍵影響[3]。

一般縣市區的水利部門都掌握了歷史洪水的數據,包括上游水庫下泄流量過程或開閘泄水記錄、洪痕記錄或者洪水水位數據等。本次模型率定擬收集采用不少于3 場歷史洪水數據,模型參數率定和驗證的精度不低于國家相關規范規定。

3.1.7 實時洪水預報模型邊界條件接口

本次研制的實時洪水預報模型需要采用昭平電廠的實時和預報下泄流量作為上游邊界提交,同時采用昭平鎮下游一定距離的桂江斷面實測水位或水面坡降作為模型的下游邊界條件,以便在每次滾動啟動實時洪水預報模型前方便快捷的準備邊界條件數據。具體方法是直接調取水庫的調度數據和河道水位監測數據。

3.2 運行效果分析

經過現場調查,了解到昭平鎮最近3次最大的洪水發生在2005 年、2008 年和2020 年6 月,經過與水文、水利、氣象部門進行對接,收集了這3場暴雨洪水的數據和水庫泄水數據。但是最終只有2020年6月暴雨洪水的相關數據較完整,2005年和2008年的歷史暴雨洪水數據不足以滿足模型參數率定的要求。

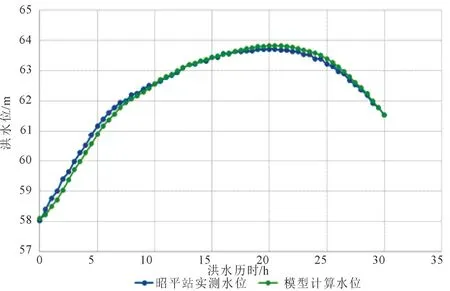

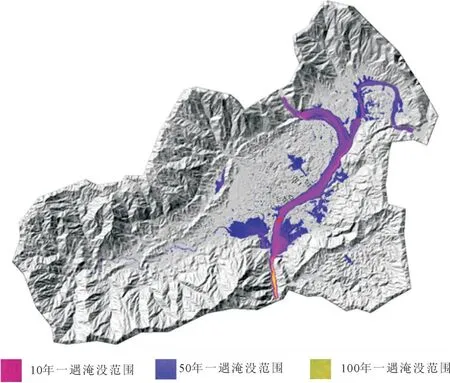

2020年7月7~8日的洪水在昭平鎮造成了一些區域淹沒嚴重,但主要是桂江高水位造成。收集本次洪水的水文氣象信息,對洪水模型的河道糙率系數進行率定,得知桂江昭平水文站實測洪水水位與洪水預報模型計算洪水位的比較,可見兩者吻合較好,差別在正負0.3 m以內。同時,根據現場調查記錄,模型計算的淹沒范圍/水深與實際情況非常吻合(見圖10~11)。

圖10 2020年6月7~8日模型計算洪水位于昭平水文站實測洪水位比較圖

4 技術優勢與創新

圖11 2020年6月7~8日模型計算洪水最大淹沒范圍/水深圖

(1)網格化匯流計算,提高預測精準度。本次研究將采集到的地形圖劃分為5 m-30 m的小網格,同時計算每一個網格上受到的降雨、上游來水等匯流因素,同時分析該網格內土壤下滲情況和下游排洪情況,從而獲得該網格內產生洪水淹沒的具體數據。同時引入城鎮排水系統影響參數,構建一二維耦合模型,大幅度提高預測精度。

(2)采用計算機并行計算技術,提高預測周期。洪水預測時間為監測到上游來水后進行淹沒區域計算獲得結果的時間至洪水到達淹沒區域的時間。這一時間,又被稱為人員轉移的可利用時間。這一時間的長短,決定著山洪災害預警、會商決策、人員轉移能否順利實施[4]。本項目通過采用計算機并行計算技術,多個模型同時計算上游來水、區間降雨、土壤下滲、河道排洪等影響淹沒區形成的因素,最大限度上縮短運算時間,提高預測時間。

(3)提升水利信息化建設,增強區域災害預測預報能力,積極推進洪水一體化管理水平。本次研究通過搭建洪水預測預報模型,結合現有水雨情監測站點,以智能的空間分析對受災的信息提供決策支撐。為防汛工作人員提供實時直觀的預測預報信息,為管理者和決策者提供智能的預警分析支持手段,這對區域災害預測和防災減災方面是一個有效的提高,通過應用信息化技術,在管理能力上也有明顯的質的提升。

(4)突破“信息孤島”,提高防汛預警智能化、網絡化水平,提升居民災害防御能力。本次研究成果能夠有效解決山洪災害防御的“最后一公里”難題,將預報期由30 min 提高到45 min,為基層開展群眾疏散提供了寶貴的時間。

5 建議

(1)突出重點、注重效益。根據昭平縣當地經濟社會發展實際和特別是主城區防洪存在的突出問題,制定切實可行的治理目標。從當地的防洪實際出發,結合本次研究成果,找準需要治理區域的重點河段、關鍵環節與薄弱部位,采取經濟、適用、有效的措施,優先安排人口相對密集、洪澇災害頻發的洪澇區域治理、解決突出問題,注重治理效益。

(2)統籌協調、綜合治理。堅持人與自然和諧發展,既有效防御洪水,又安排好洪水出路。堅持統籌協調,處理好上下游、左右岸、干支流的關系,統籌處理好洪澇災害易發區治理與城鎮發展、河流生態環境保護、水資源開發利用的關系,進一步優化城區洪水監測預警體系,統籌銜接好工程措施與非工程措施,防洪與排澇,近期與長遠的關系。

(3)因地制宜、促進人水和諧。防洪保護區內城區河段大部分堤防建設尚未完善,未形成封閉圈,使得城區防洪能力仍舊較低,城區整體防洪仍未達標。建議盡快完善城區防洪堤建設。堅持因地制宜,根據河流特征和昭平縣當地經濟發展水平,合理確定治理規模、標準和措施,盡量保持河道自然形態,防止侵占河道,促進人水和諧。

(4)注重管理、明確事權。堅持注重管理,在加快山洪災害防治項目建設的同時,要同步建立和完善管理機制,明確管護主體、管護責任和管護經費,建立健全管理制度和長效機制,鞏固和保持治理成果。