城市道路路網節點改造研究

聶臣,袁盛杰,黃楊英子

(1.廣東省交通規劃設計研究院集團股份有限公司,廣州510507;2.湖北省交通規劃設計院股份有限公司,武漢430050;3.長沙市望城區財政局,長沙410205)

1 引言

作為道路交匯的路網節點[1],在城市路網中起著十分重要的作用,是城市交通的“瓶頸”和“閥門”,受上下班高峰期、交通事故、道路維修等影響,極易造成路網通行能力的下降,嚴重時還會引發整個路網大面積擁堵甚至造成路網癱瘓。因此,梳理城市道路路網節點,對于保障路網結構的安全可靠、快速通達、降低交通堵塞和交通事故等事件,提高路網通行能力具有重要作用。本文在調研汕頭市中心城區路網節點現狀的基礎上歸納總結,從規劃路網的道路功能、等級、節點對城市交通的影響程度進行分類,將路網節點分為3 類:

I 級點:以城市出入通道、城市片區交通功能轉換為主的路網節點,節點功能十分重要,直接影響城市對外出入和城區骨架路網的通行效率。

Ⅱ級節點:承擔城市內局部地區交通出入的路網節點,節點功能較重要,上下班高峰期可能造成相鄰路口較長時間交通延誤,降低周邊道路服務水平。

Ⅲ級節點:以串聯街區建筑出入的生活型道路路網節點,節點功能較弱、可替代性強,通過周邊路網節點可替代出行路徑。

2 Ⅰ級路網節點交通功能不完善

本文以中陽隧道改造工程為例,對I 級路網節點功能不完善、不滿足現狀交通需求開展節點改造進行相關論述[2-3]。

2.1 道路現狀與問題分析

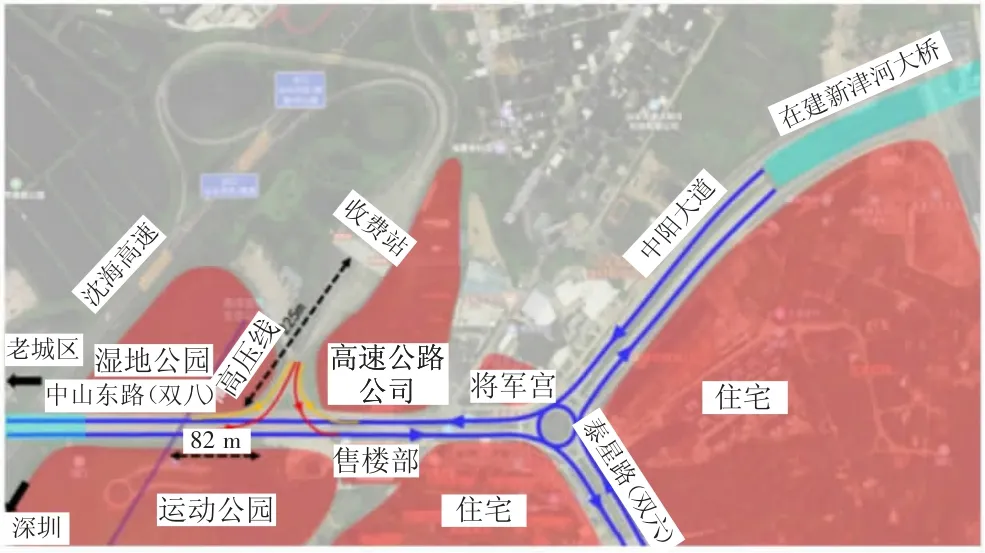

沈海高速汕頭收費站是中心城區進出高速公路的第一出入口,位于東海岸新城。現狀中陽大道與收費站為左進右出與右進左出混行、無信號燈控制,交通組織混亂,直行車輛與進出高速車輛混行,形成交通堵塞點。近期主要交通流向為中陽大道左轉進高速和直行往泰星路方向以及高速右轉進中心城區;遠期打通新津河大橋拉通中山東快速路后,經中陽隧道跨江至東海岸新城的交通量將成倍增長。另外,泰星路與中陽大道交叉口現狀為環形交叉,通行能力較低,隨著東海岸片區跨境交通量增長,遠期也將成為瓶頸。基于收費站和泰星路口兩個路口逐漸擁堵的背景,啟動中陽隧道建設工程,起點接中泰立交、終點接在建新津河大橋,見圖1。

圖1 中陽大道現狀出行路網圖

2.2 規劃情況與交通分析

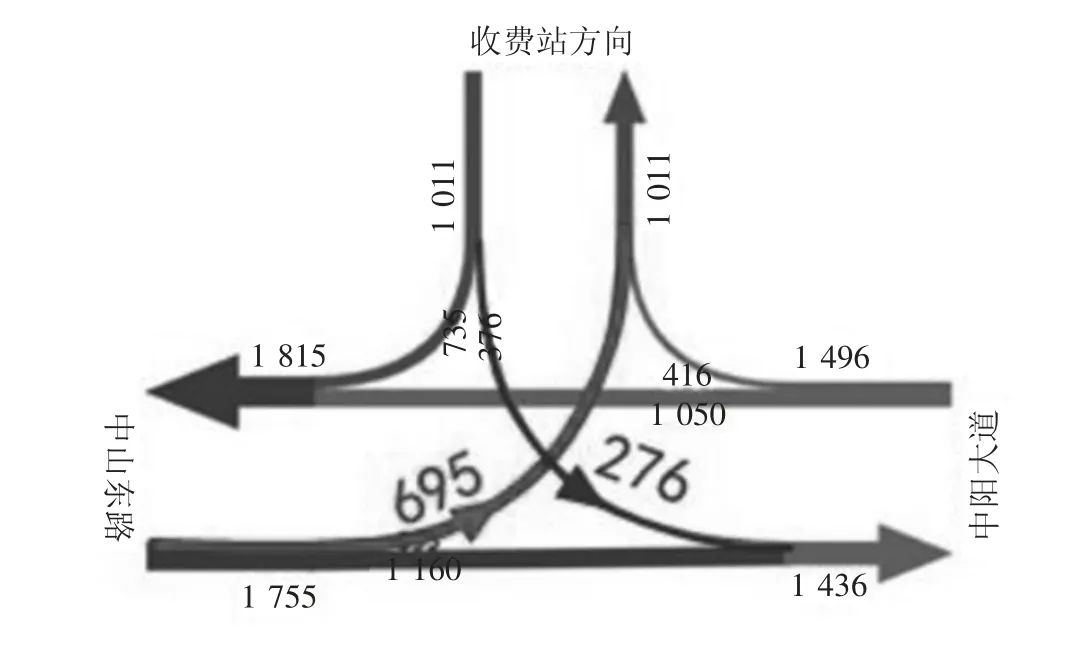

根據汕頭市城市總體規劃,中陽大道用地紅線寬度60 m,主線車道數要求≥6,規劃定位城市快速路,設計速度80 km/h。該節點為高速公路-快速路相交,承擔高速公路對外、出入中心城區和過境交通的功能。近期高峰交通量為4 262 pcu/h,遠期交通量為5 674 pcu/h,中心城區西往北進高速的左轉交通量遠期將逐步增大,見圖2。

圖2 交通流量預測圖

2.3 改造方案

調整高速收費站出口與中陽大道交叉形式,使其與功能相匹配,保障高速出入轉向及中陽大道主線交通順暢,提高路口通行能力。

近期方案:調整路口交通組織,進收費站車輛遠引至泰星路口,出收費站車輛通過中泰立交橋下調頭匝道進新津片區,泰星路環島調整為T 形交叉口,提高路口通行能力,降低車流交織。

遠期方案:設置S 形定向匝道或半抬半沉式喇叭立交,分離中心城區前往收費站的車流,減少中心城區西-北收費站車輛對泰星路口車輛的交織影響,提高泰星路節點交通轉換效率。

3 Ⅱ路網節點通行能力不足

本文以長平—金環路口為例,對Ⅱ級路網節點不滿足交通需求開展節點改造進行相關論述[4]。

3.1 道路現狀與問題分析

金環—長平路口位于汕頭市金平、龍湖區交界處,東西向長平路為城市次干道,雙向4 車道,南北向金環路為一般性城市主干道,雙向4~6 車道,車行道兩側均有側綠和輔車道,路口現狀為十字全轉向信號交叉。

路口晚高峰進口道交通量合計3 548 pcu/h,兩輪車流量亦較大,對機動車通行干擾大,路口通行效率低,常產生交通擁堵。路口整體平均延誤約71 s,處E 級服務水平,西、北、南進口道通行能力不足,停車延誤大、排隊較長。位于路口東北象限的萬象城開業后,車流量劇增,服務水平降至F 級。

3.2 規劃情況與交通分析

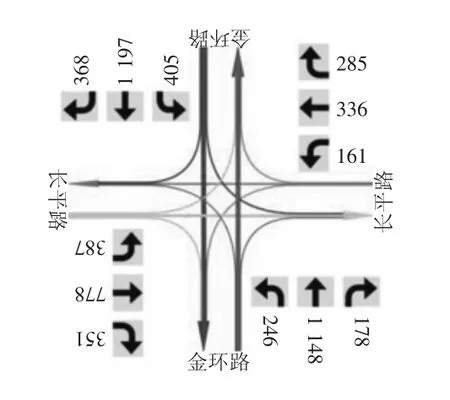

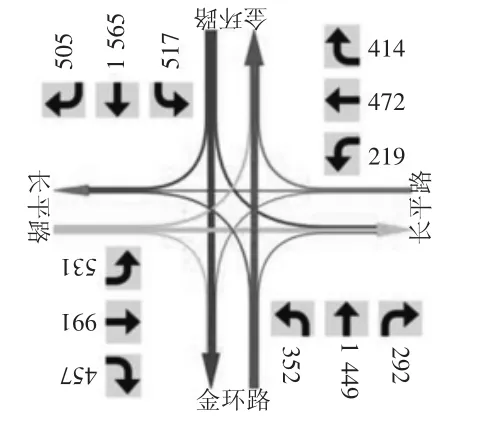

根據汕頭市城市總體規劃,金環路規劃道路紅線寬度為40 m,為城市主干道;長平路規劃道路紅線寬度為34 m,為城市次干道。該節點為一般主干道-次干道平面相交,路口規劃為Ⅱ級節點,承擔中心城區局部地區交通轉換功能,路口近期高峰交通量5 840 pcu/h,遠期交通量7 764 pcu/h,南、北、西進口直行為主要交通轉向,見圖3 和圖4。

圖3 近期預測交通量

圖4 遠期預測交通量

3.3 改造方案

交通渠化在路口通行效率和運作安全方面起到重要作用,應在精細化方面狠下功夫。以道路現狀條件為基礎,以進口道流量、流向、車輛類型比例為依據,合理分配機動車、非機動車與行人的路權,精細化設計行人過街通道、進口道車道數、轉向分布,靈活運用導流線、導向線等標線使進出口車道對應。另外,根據路口渠化情況優化交叉口信號燈設置,結合交通流量大小,在高峰時段和平峰時段采取不同的配時方案,達到信號配時分秒必爭的要求。

近期方案:(1)拆除金環路南北側長約50 m 的側綠,調整為護欄分隔,優化道路斷面,將南北進口改造為4 條進口道,1左+2 直+1 右,出口3 車道,從而提高南北進口道通行能力;(2)優化行人過街設施,將路口南/北/西側行人過街橫道往路口中央適當偏移,人行橫道線由6 m 拓寬至10 m,設置為雙向分離,提高行人過街效率;(3)增設獨立的非機動車過街通道,見圖5。

圖5 近期改造方案圖

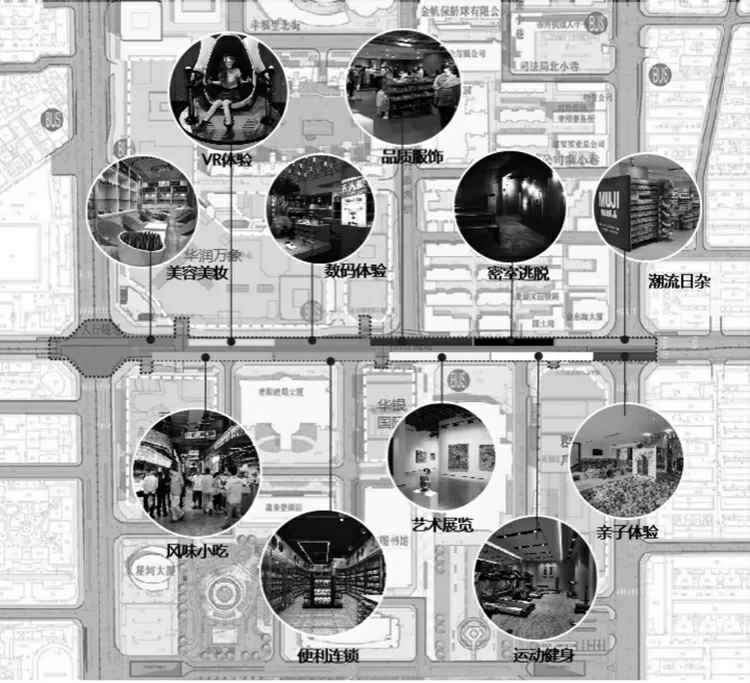

遠期方案:在近期改造方案基礎上建設地下連廊,串聯華潤萬象城、蘇寧廣場和群光廣場三大綜合體,將行人引導至地下商業綜合體,減少對地面路口交通的影響,見圖6。

圖6 遠期改造方案圖

4 Ⅲ級路網節點交通可靠便捷通達

本文以外馬路改造工程為例,對Ⅲ級路網節點串聯街區建筑出入為主的生活型道路開展節點改造進行相關論述[5]。

4.1 道路現狀與問題分析

外馬路位于汕頭市金平區,西起海濱路、東至新陵路,全長2.8 km,城市次干路。車行道寬度11~15 m,雙向2~4 車道,步道寬度大小不一,由于老城區道路周邊已開發成熟建筑物林立,使得舊路改造的寬度不能增加,只能在現狀道路上做文章,這是不同于新建道路的舊路改造顯著特征,見圖7。

圖7 外馬路周邊道路及建筑分布示意圖

在項目開展過程中通過現場踏勘和實地調研,現狀交通特征如下:(1)外馬路所在區域對外交通便捷,交通轉換順利,路徑對外選擇較多;(2)區域內部路網密集,交叉口密度達到150 m/處,還有繁多的地塊開口,嚴重干擾主線車流;(3)沿線有數座學校和醫院,停車需求量大,臨停違停現象嚴重,交通痛點難以解決。關于路口和地塊出口較多的問題,集中在外馬路(大華路—公園路),長約1 km 的路段有31 個出入口,改造過程中采用車止石封閉10 處巷道或小區的機動車出入口,不允許車輛出入,通過局部交通循環,引導車輛在合理出入口進出。

4.2 改造方案

外馬路起點長約900 m 路段位于小公園景區,路網以慢行和旅游交通為主。為降低車流對景區影響,保障慢行系統的安全和舒適,改造過程中將外馬路對外交通功能外引至中山路和海濱路,屆時將由招商路承擔南北向交通轉換。同時將相交的商平、永平、居平路改為只進不出的單向交通,改造后的交通路徑更加順暢,有利于整體打造小公園景區。

外馬路全線6 個路口設置信號燈,民權路兩側約230 m是招商、利安路口,存在路口過密、車輛頻繁候停的問題,周邊分布教堂、小學、醫院等建筑物,人流量大,民權路口平時擁堵嚴重。該路口的改造是取消信號燈,采用右進右出的交通組織形式,同時將直行站臺改造成港灣式公交站臺,減少公交車對主線車流的影響,見圖8。

圖8 外馬路信號燈設置平面圖

根據路網規劃和周邊出行需求,外馬路定位為生活型道路,選擇張弛有度的強化大路口通行能力,關閉小路口左轉及調頭功能。外馬路(利安—新興)段長度650 m,分布同益、公園、博愛3 個路口,路口間距約200 m,且同益、博愛路在北側均為斷頭道路,未形成路網回路,改造過程中封閉其南北交通功能,均在公園路口實現交通轉向需求。

外馬路在利安—公園路兩側、公園—大華路南側有側綠,導致在公園—新興路這一段(300 m)雙向兩車道通行,進口道展寬為兩車道,明顯存在交通瓶頸。本次改造拆除側綠,將輔車道納入車行道斷面內,改造成雙向4 車道,提升道路通行能力。

5 結語

依托汕頭市中心城區道路網節點精細化治理研究工作,結合開展的中陽隧道、長平路、外馬路等在建項目,歸納總結,主要有以下幾點體會:

1)針對交通功能不完善的I 級路網節點,在總體規劃框架下,熟悉城市發展趨勢,打通城市發展交通干道,這是切實推動I 級路網節點改造的必要性和緊迫性。

2)針對通行能力不足的Ⅱ級路網節點,這是目前城區交通堵塞頻發的主要位置,應精細化研究路網節點改造方案,提高路口通行效率和服務水平。在傳統常規改造手法的基礎上,探索地下連廊打造商業綜合體等非常規改造方案。

3)針對生活型道路的Ⅲ級路網節點,在實地調研的基礎上改造小路口、拓寬進口道、改造公交站臺,多措并舉提升道路通行能力。