課程思政背景下支架式教學在大學英語中的運用

——以新目標大學英語《綜合教程1》教材為例

羅玲玉

(湘南學院外國語學院,湖南郴州,423000)

一、背景介紹

2019年,教育部在《關于深化本科教育教學改革全面提高人才培養質量的意見》中指出,要把思想政治教育貫穿人才培養全過程,把課程思政建設作為落實立德樹人根本任務的關鍵環節,堅持知識傳授與價值引領相統一、顯性教育與隱性教育相統一,充分發掘各類課程和教學方式中蘊含的思想政治教育資源。[1]2020年,教育部印發的《高等學校課程思政建設指導綱要》明確指出,全面推進課程思政建設是落實立德樹人根本任務的戰略舉措,全面推進課程思政建設,就是要寓價值觀引導于知識傳授和能力培養中,幫助學生塑造正確的世界觀、人生觀、價值觀,這是人才培養的題中應有之義,更是必備內容,并結合專業特點分類推進課程思政建設。[2]

在這樣的大背景下,大學英語作為一門非英語專業生的必修課,不僅要培養學生的語言綜合運用能力與交際能力,而且要加強學生領會漢英雙語所承載的思想文化內涵異同的能力,同時增強學生的文化自覺與思維能力,為學生樹立正確的價值觀,實現價值塑造、知識傳授與能力培養的有機統一。

二、理論基礎

支架式教學是基于建構主義學習理論提出的一種教學法,其核心為以學生為中心,強調學生的主動性,認為學習是學生基于原有知識經驗生成意義、建構理解的過程。建構主義最早的提出者是瑞士心理學家皮亞杰,他提出了圖式、同化、順應及平衡理論,促進了建構主義的發展。此后,蘇聯心理學家維果斯基提出了“最近發展區”理論,即學生學習時有兩個層次,一是學生現有的水平可以達到的層次,二是學生借助他人幫助可達到的層次,這兩個層次之間的差距就是“最近發展區”。“最近發展區”理論進一步豐富了建構主義的內涵。

支架式教學的出現,就是為了縮小“最近發展區”的范圍。支架式教學以學生為中心,以培養學生的問題解決能力和自主學習能力為目標。教師在教學過程中為學生提供適當的學習支架,引導學生在自主發現和解決問題中達到學習目標。同時,支架式教學還注重教學情境的融入,旨在幫助學生建構及內化知識與技能,提高學生解決問題的能力。隨著教學的深入,教師會逐步撤走支架,讓學生成為獨立的學習者。

三、教學問題

大學英語綜合課是一門注重培養學生英語基本語言知識與技能的課程,其內容涵蓋聽、說、讀、寫、譯五個方面,旨在幫助學生提高語言綜合素質,促進學生成為具有人格修養、家國情懷、國際視野的復合型人才。

然而,大學英語綜合課對大部分非英語專業學生,尤其是對音、體、美等專業的學生來說,綜合性強、學習難度大,對學生的語言基本素質要求也較高。但是,該課程是實行大班教學的公共必修課,學生的專業、知識背景、性格和語言基礎都參差不齊,導致教師很難兼顧所有學生。

四、支架式教學在大學英語綜合課程中的具體運用

支架式教學包括五個環節,即搭建支架、進入情境、獨立探索、協作學習和效果評價。其中,搭建支架和進入情境屬于信息輸入,如教師為學生提供課程學習所需完成任務的相關參考資料等;獨立探索和協作學習屬于信息輸出,學生在教師指導下完成課內外的自主學習,實現實時的師生、生生、學生與教學內容及媒體之間的互動。[3]

本研究選取新目標大學英語《綜合教程1》教材中不同單元的Text A及練習部分作為教學語料,從信息輸入、信息輸出、效果評價三方面進行支架式教學實踐。

(一)信息輸入:搭建支架、進入情境

本課程各單元設計分別包括五部分,即Listening and Speaking、Text、Exercises、Translation、Writing,圍繞聽、說、讀、寫、譯五個語言技能展開教學活動,以課文講解和各種練習活動相結合的形式提高學生的英語語言綜合素養。在教學過程中,教師在必要時要為學生搭建學習支架,幫助其融入相應的學習情境。

1.課前準備

以第一單元課文Text A:LifeatHarvardUniversity為例,其作為新生的第一課,內容非常應景。為讓學生盡快熟悉教學環境,以輕松愉悅的心情參與教學活動,教師可在自我介紹之后,對本課程及本單元的學習內容進行簡單的梳理,并通過開展與課文相關的預習問題預熱課堂。第一單元的預習問題如下。

(1)What can you learn from the theme of this unit?

(2)What can you predict about the author’s life at Harvard University from the title of the text?

后續學習也可以此為參考,讓學生完成相關預習任務,厘清單元主題。例如,第一單元,教師可讓學生先行了解美國大學教育、哈佛大學等內容;第二單元,教師可以要求學生提前了解孝德、中外親子關系等;第三單元,教師可以要求學生在課前了解不同的音樂形式;第四單元,教師可以讓學生提前了解游泳及自己喜歡的運動;第五單元,教師可以讓學生了解人生的變化等。可見,課前準備是在教學過程中搭建支架的第一步,旨在幫助學生厘清學習目標與重點。

2.導入

導入部分旨在通過音頻、視頻等音像資料為學生創立學習情境,進行課堂導入,并在無形中穿插課程思政的教學內容。例如,第三單元主題為“音樂的力量”,教師在導入部分可以播放課文中提到的巴赫、貝多芬、莫扎特等著名音樂家的小提琴、大提琴、鋼琴演奏片段,也可以選擇播放中國古風歌曲,古箏、琵琶等中國古典樂器的演奏片段等。在這樣的情境下,學生能較為直觀地感受到音樂的力量。再如,第四單元主題為“運動的動力”,課文內容圍繞一場非正式游泳比賽展開,教師在導入部分可以考慮播放任意一屆奧運會比賽片段,讓學生直觀感受運動帶來的快樂與意義。

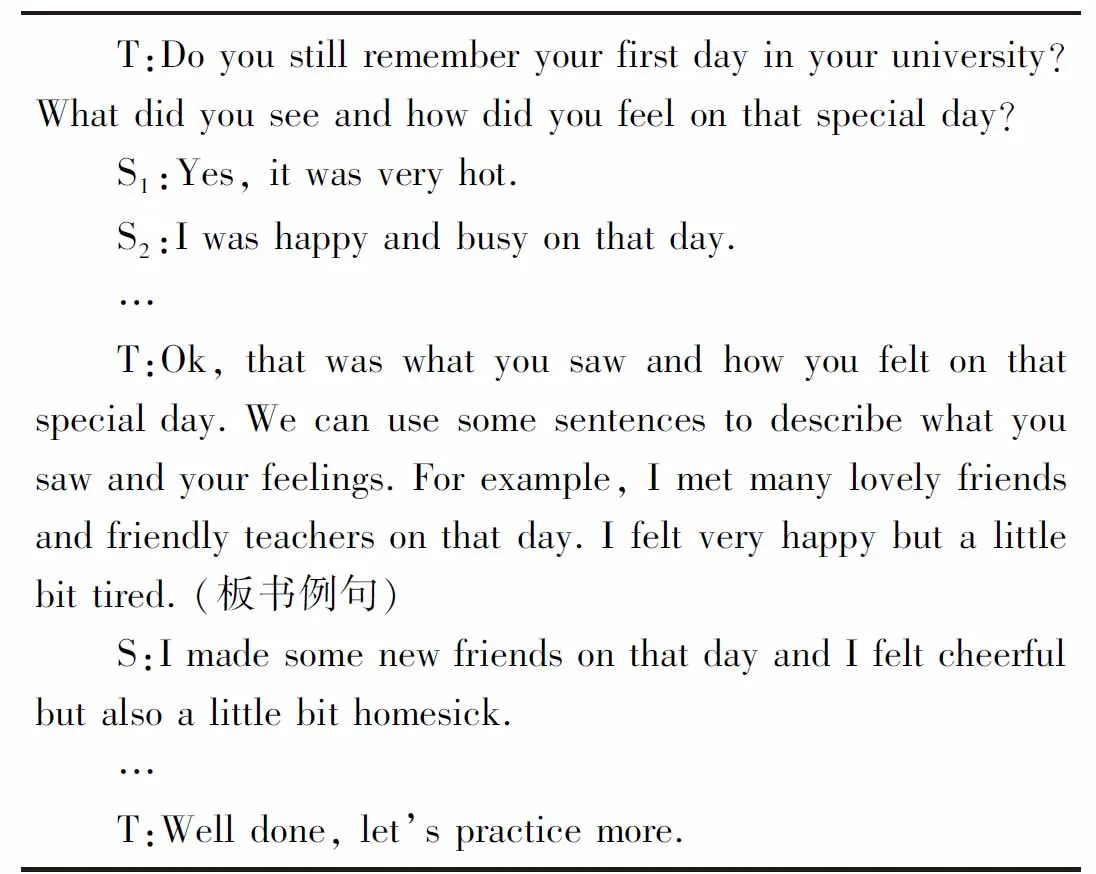

以第一單元為例,教師播放一段以大學開學情景為主題的小視頻,讓學生在觀看后用英語概括視頻內容。若時間允許教師還可以適當介紹自己大學入學時的經歷,以此讓學生更好地進入教學情境,為接下來的口語練習(表1)做準備。

表1 第一單元口語練習教學示例片段

將學生引入主題討論與情境后,教師可以為學生提供適當的提示(支架),包括相關詞匯、句型表達等,讓學生在真實的語言交際環境中提高語言使用技能。在這個過程中,學生往往會成功聯想起自己的真實體驗,激活已有的知識框架。教師借機補充學生未想起或不熟悉的表達,可以更快提升學生的英語水平。

3.新授課

這部分主要集中在詞匯、短語、句型及文化的教學上,相關課程思政內容也可以通過單詞講解、課文內容所展現的價值觀進行探討與升華。

以第一單元為例,其第一部分為一篇聽力短文填空OhCollege,HereIam! 教師可以先讓學生預覽短文,之后采取泛聽與精聽相結合的方式,講解重點語言知識和聽力技巧。在第二部分,教師可以導入與課文內容相關的社會文化背景知識及信息,如介紹哈佛大學、常春藤盟校、斯坦福大學等名校的歷史,激發學生的求知欲與學習興趣。第三部分為閱讀訓練,教師可以先介紹閱讀技巧skimming for a gist(略讀),再讓學生使用該技巧獨立完成課文的閱讀,讓學生在提升閱讀能力的同時厘清課文大意與篇章結構。第四部分是最重要的課文學習環節,教師可以采取歸納法與演繹法相結合的方式進行語言知識點的教學,將課文中出現的詞語作為線索,讓學生總結歸納出與其相近或相同用法的表達方式并分析異同,并重點展示、講解可以融入思政內容的詞匯,提高學生對詞匯的理解和表達能力。對較難的語法知識,教師可以在介紹語法規則后,讓學生自行分析例句,理解語法的運用。

在新授課過程中,教師可以融入思政元素,對課文的主題和內容進行升華。《綜合教程1》教材前五單元可以融入思政元素的部分內容如表2所示。

表2 《綜合教程1》教材前五單元部分課程思政元素分析

在詞匯講解部分,教師可以對一些可融入課程思政元素的重點詞匯進行適當拓展。例如,“community”除了課文中提到的“社區”之意,還有更加宏觀層面的意義,如世界共同體等。該詞多次出現在十九大報告、2021年博鰲亞洲論壇、《人類減貧的中國實踐》白皮書及各類峰會英語翻譯中,教師可結合具體例句進行講解與拓展。具體示例包括a globalcommunityof shared future free from poverty[4]、keep pursuing acommunitywith a shared future for mankind[5]、build a globalcommunityof health for all。[6]

4.課文學習小結

課文學習除對重點詞匯、句型進行總結外,對課文主題進行升華也是課程思政的重要組成部分。同時,教師還應注重語塊學習,強調不要割裂詞匯、語篇、文化的關系,并圍繞整體語境進行學習與總結,幫助學生掌握正確的學習方法與策略。

例如,第五單元的主題是“成長的煩惱”,教師除傳達正確的婚姻觀、成長觀培養內心強大等品質外,還可以上升到國家的成長,指出現在的中國正處于面臨機遇與挑戰的階段,作為新生一代的大學生應承擔起接班人這個責任。同時,教師可以在授課結束前,推薦與單元主題相關的英語劇集,讓學生在課下從不同文化視角理解課文內容,提高學生的思辨能力。

(二)信息輸出:獨立探索、協作學習

搭建支架與進入情境的目的都是為學生高效學習搭橋鋪路,旨在讓學生學會自主與協作學習,能夠獨立完成學習任務。綜合教程很多授課環節都涉及獨立探索、協作學習,實現信息輸入與信息輸出的相輔相成。

具體來說,課前準備及導入部分中的問答、聽力填空、閱讀理解、翻譯與寫作等學習任務都設有學生自動探究的環節;新授課及練習中的主題討論、配對活動及課文分析等小組活動,也需要學生自行理解部分課文段落并分享自己的發現,從而讓學生在學習中形成合作意識;為提高學生批判性思維能力而開展的英語辯論賽、文化知識拓展等活動,同樣既需要學生進行獨立思考,又需要學生學會團隊協作。

無論是獨立探索還是協作學習,最終目標都是通過學習任務、活動及練習,引導學生實現“做中學”,提高其自主學習、問題解決及思辨的能力。以下是練習與鞏固、小結與作業兩個教學環節的具體活動設計。

1.練習與鞏固

練習與鞏固是教學過程中主要的輸出環節,這一環節既要求學生進行獨立探索,又要求學生進行小組協作。教師會在活動過程中給予學生適當的提示,如詞匯練習與翻譯解題技巧,幫助學生更高效地完成各項學習任務。

在翻譯練習部分,教師需要適當地選取思政元素,將課程思政與支架式教學結合起來。例如,第一單元的翻譯練習主要涉及新中國的變化,教師可以引導學生多關注國情,進一步堅定學生的國家意識;第三單元的翻譯練習主要涉及不同音樂形式,教師可以引導學生課后多聽紅歌,了解歌曲背后的故事,并以小組活動的形式演唱革命歌曲、進行故事分享等。教師在這些活動中的主要任務,都是引導學生將自主學習、提高解決問題能力、獨立探索與協作學習有機結合起來。

在寫作技能訓練中,教師可以就寫作練習進行分步指導,指導學生一步步完成列提綱、起草、修訂、校對等環節,并在這一過程中提供與寫作任務相關的語言表達資源,再要求學生進行獨立寫作,之后結合學生互評給予評價。在這一過程中,學生既需要在掌握寫作方法后進行獨立寫作,又需要協作檢查和評價,在寫作的過程中還會參考教師提供的支架,以此實現獨立探索、協作學習、信息輸出的結合。

2.小結與作業

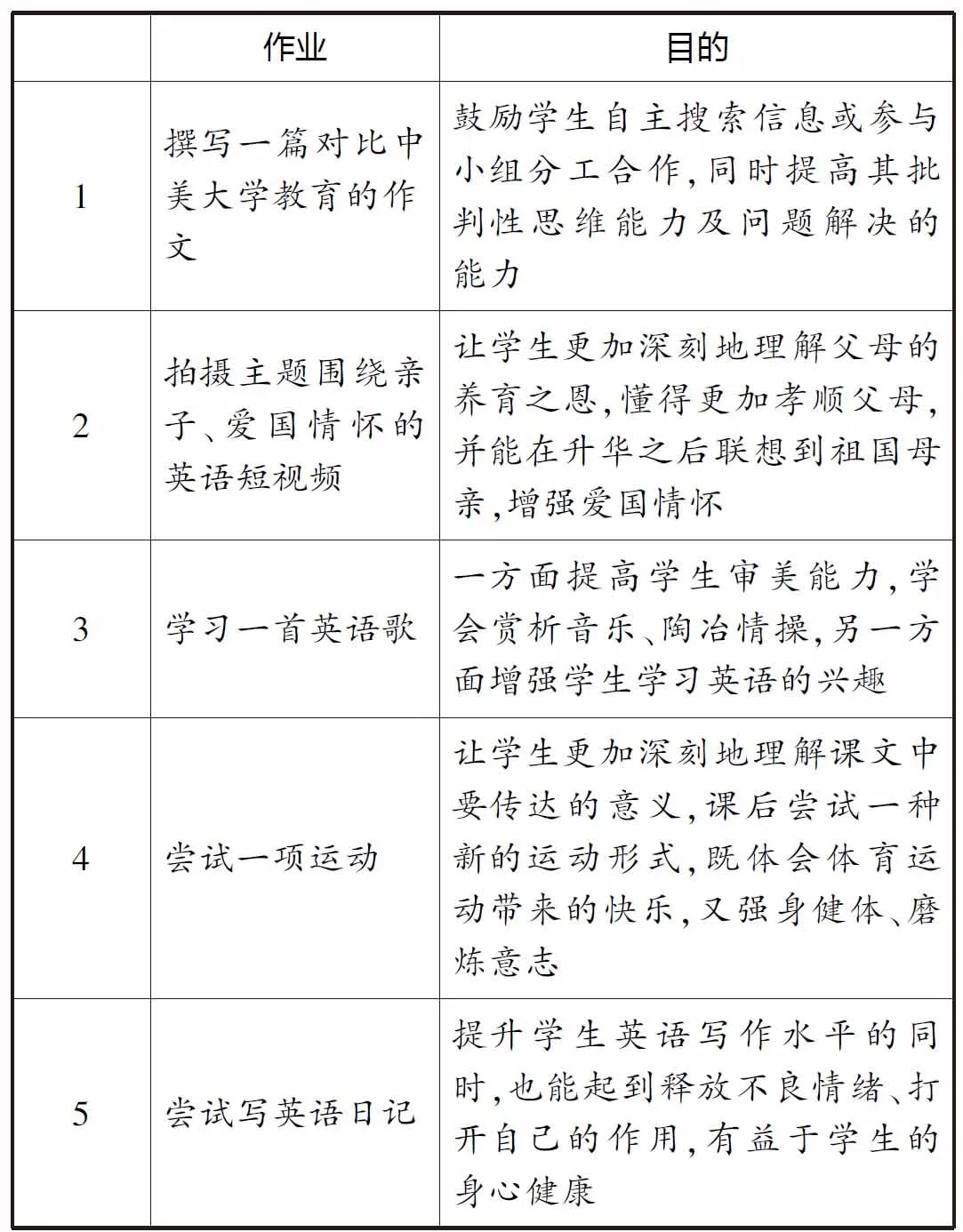

好的課堂小結可以迅速幫助學生建立清晰、系統的知識框架,教師需要提供線索讓學生自行對課堂教學內容進行總結。作業布置不僅可以采取聽寫句子、課文背誦、寫作練習、報刊閱讀等方式,盡量讓學生在語境中學習知識點,還可以讓學生觀看英語電影,完成語音、視頻作業如配音、英語戲劇表演等活動。作業內容需要結合課程思政教學內容,讓學生在情境中學習并學會獨立探索與協作共進。具體而言,第一單元至第五單元的課后作業中的思政元素如表3所示。

表3 第一單元至第五單元部分課后作業課程思政元素

(三)效果評價:形成性評價與終結性評價相結合

教學效果評價包括自評、學生互評與教師評價,評價內容主要是學生自主學習能力、對小組的貢獻及意義建構效果。形成性評價又稱過程性評價,可以在教學過程中對學生的學習進展狀況進行監控,有效的評價可以幫助教師及時改變支架策略,培養學生的自主意識。[7]為使形成性評價能更好地兼顧即時性與及時性,教師可以適時公布學生平時表現情況,采用線上或游戲手段不定期對學生進行抽查,了解學生的學習情況,同時鼓勵學生自評、互評,讓學生學會自省與合作。教師評價需要側重引導,及時對值得嘉獎的學生進行表揚,同時針對學生需要改進的部分給予建議和幫助。

終結性評價,如測試、作業、考試等,其目的是根據時間段監控學生的學習情況,并基于存在的問題制訂或調整教學策略。終結性評價能夠為教師完善教學方式提供依據,及時根據學生反饋調整教學內容與策略,而學生也能根據評價結果更好地認識到自己的不足,從而不斷提升、完善自我。

五、結語

支架式教學以學生為中心,將眾多復雜的學習任務分解成若干個小步驟,實現教學內容的從易到難、由淺入深。教師根據不同語言技能的動態“最近發展區”搭建不同的支架,逐步加大課程內容難度,提高學生的英語語用能力及思維能力,并通過師生與生生互動、融入思政元素,幫助學生完成所學知識的內容及意義建構,加強學生的人格修養,拓寬學生的國際視野,使學生樹立家國情懷,完成立德樹人的教學目標。