由“紙可不可以回收”引發的學習活動

■文/李雨琦

《3-6歲兒童學習與發展指南》指出:“幼兒的學習是以直接經驗為基礎,在游戲和日常生活中進行的。”日常生活中蘊含著豐富的教育契機,教師要善于發現并充分利用這些教育契機,以增強幼兒教育的效果,讓幼兒獲得更好的發展。在平常的生活與學習中,筆者會注意觀察幼兒,了解并根據幼兒的興趣點開展教學活動,以吸引幼兒的注意力,增強教學活動的效果。例如,筆者根據幼兒的興趣點,開展了一次關于紙的學習活動,以下是具體的活動過程。

一、活動緣起

某天,樂樂在倒垃圾時發現垃圾桶里有很多廢紙,便問筆者:“老師,垃圾桶里有好多紙,太浪費了,它們可以回收嗎?”樂樂的提問引起了周圍幼兒的注意,他們紛紛表達自己的想法。小寶說:“我知道報紙可以回收,收廢品的爺爺來我家回收過。”小美說:“有的紙可以回收,有的紙不可以回收,書是紙做的,它可以回收。”《幼兒園教育指導綱要(試行)》指出,教師要善于發現幼兒感興趣的事物、游戲和偶發事件中隱含的教育價值,把握時機,積極引導。幼兒的交流讓筆者意識到這是開展學習活動的契機,于是,筆者便問幼兒:“哪些紙可以回收?哪些紙不可以回收呢?”幼兒對此表現出了極大的興趣,想要一探究竟。

《3-6歲兒童學習與發展指南》指出,成人要善于發現和保護幼兒的好奇心,充分利用自然和實際生活機會,支持和鼓勵幼兒在探究的過程中積極動手動腦尋找答案或解決問題。于是,筆者根據幼兒的興趣需要,帶領幼兒開啟了“紙可不可以回收”的探索之旅。

二、活動過程

(一)尋找生活中的紙

紙是幼兒熟悉的材料,幼兒接觸紙的機會很多,他們喜歡剪紙、撕紙條,喜歡在書報上涂涂畫畫。在進入幼兒園后,幼兒學習畫畫、做手工、看畫報等,接觸、使用了很多紙。那么,我們的生活中都有哪些紙呢?為了解決這個問題,筆者給幼兒布置了雙休日小任務:收集各種各樣的紙。在周末過后,幼兒帶回了他們收集到的各種各樣的紙,有衛生紙、圖畫紙、報紙、餐巾紙、掛歷紙、書本紙等。

幼兒開心地交流著自己的發現。在交流過程中,有的幼兒驚喜地發現有些紙自己平時不常見到,對此,大家都很好奇,想知道還有哪些自己沒見過的紙。于是,筆者特意準備了一塊公布欄,上面張貼了多種幼兒不認識的紙,鼓勵幼兒從中選出自己想要了解的紙,回家后在家里找找,并通過詢問爸爸媽媽或與爸爸媽媽一起查資料的方式,了解該紙的信息。第二天,幼兒將自己收集到的紙帶了過來,他們興奮地向大家介紹著自己了解到的關于紙的信息。小花說:“我找到的是復寫紙,把它夾在兩張紙的中間,就可以一下子寫出兩份呢。”亮亮說:“我和爸爸找到的是相片紙,它是打印照片時用到的紙。”琦琦說:“我找到的是糯米紙,它也屬于紙,摸起來軟軟的,顏色是半透明的,還可以吃呢。”

分享與交流的過程滿足了幼兒對紙的好奇心和求知欲,讓幼兒了解了紙的多樣性,也讓幼兒發現了紙的各種用途,豐富了幼兒對紙的認知。

(二)探究紙的特性

在介紹完各種各樣的紙后,幼兒迫不及待地玩了起來。有的幼兒拿出素描紙開始畫畫,有的幼兒用自己帶過來的包裝紙裝飾玩具盒,有的幼兒用撲克牌搭建大橋。沒過一會兒,有名幼兒跑到筆者跟前,說:“老師,為什么有的紙軟,有的紙硬?剛剛我用皺紋紙和牛皮紙做手工,一個摸起來軟軟的,一個摸起來滑滑的、硬硬的。”沒等筆者回答,就有一名幼兒提議:“我們把所有的紙都放在一起,摸一摸它們有什么不一樣。”

《幼兒園教育指導綱要(試行)》指出,教師要提供豐富的可操作的材料,為每名幼兒都能運用多種感官、多種方式進行探索提供活動的條件。于是,筆者同意了該幼兒的提議,讓幼兒分組進行探索與討論。有的幼兒將皺紋紙揉成團,并說:“紙可以揉成一團。”旁邊的幼兒也嘗試將自己手中的紙揉成一團,在揉的過程中,他發現薄的紙容易揉,厚一些的紙揉起來不太容易。接著,幼兒又嘗試了撕、折等方式,并在探究結束后得出了以下結論:紙易揉、易折、易撕碎,薄的紙容易操作,厚的紙需要較大力氣才能完成。

在探究的過程中,幼兒對“紙遇到水會變成什么樣子”這個問題產生了爭論。于是,筆者帶領幼兒進行了“紙遇水”試驗。在試驗中,幼兒準備了各種各樣的紙,有A4紙、卡紙、報紙、衛生紙等,他們各自選擇了想要的紙,并將其折成小船,然后放在水盆里。

在將折好的紙船放入水中后,幼兒發現有的紙遇到水很快就被打濕了,小花拿著秒表說:“我的衛生紙小船已經爛掉了,才堅持了兩秒鐘。”木木說:“我的報紙船也被水浸濕了,還變黑了。”幼兒一邊講述自己的發現,一邊記錄紙船被浸濕的時間。在試驗結束后,幼兒發現衛生紙、皺紋紙濕得最快,白紙、報紙能支撐一會兒,卡紙能堅持5分鐘左右,濕得最慢的是蠟紙和帶有塑料薄膜的紙。通過試驗,幼兒得出結論:紙遇到水都會變濕,有的紙濕得快,有的紙濕得慢,這是因為有的紙吸水,有的紙不吸水。

陳鶴琴說:“凡是孩子自己能做的事,讓他自己去做。”從玩紙到討論紙的特性,從選擇紙做紙船到記錄紙船的沉浮,筆者都讓幼兒自己動手,鼓勵他們積極開動腦筋尋找解決問題的辦法,筆者自己則作為活動的支持者關注幼兒的行動,僅在他們需要幫助時給予他們一些建議和支持。

(三)思考紙的回收

在了解紙的特性后,筆者引導幼兒回歸最初的話題,并讓幼兒思考“什么是可回收垃圾”“紙屬于可回收垃圾嗎”等問題。關于“什么是可回收垃圾”這一問題,有的幼兒說:“可回收垃圾就是可以回收再利用的垃圾。”有的幼兒說“可回收垃圾就是可以循環使用的東西。”關于“紙屬于可回收垃圾嗎”這一問題,幼兒展開了如下對話,“我和爸爸上網查了,很多紙都屬于可回收垃圾,比如報紙、書本紙”“辦公用紙、紙盒、牛奶盒、紙袋也是可回收垃圾”“這些可回收的紙整理好送到回收站,就會有人把它們打成紙漿重新制作成紙盒、紙袋”。在說到不可回收的紙時,發生了一段有趣的對話。小澤說:“有些紙不屬于可回收垃圾,像廚房用紙、衛生紙和紙巾。”其他幼兒疑惑地問:“為什么不可以回收呢?”小澤回答道:“因為這些紙上沾的臟東西不容易清洗,很復雜,如果要弄干凈的話,得花很多錢,還很浪費時間。”其他幼兒繼續問道:“那不可回收的紙怎么處理呢?”小澤說:“我爸爸告訴我可以通過焚燒或者掩埋的方法來處理。”幼兒紛紛贊嘆小澤在調查中的仔細,并表示要向小澤學習。由此可見,雖然課程是從“紙的回收”開始,但幼兒的學習不會只停留在“紙的回收”上,他們會交流自己的調查結果,分享自己的感受,并從同伴身上學到更多,從而形成良好的學習品質。

(四)嘗試制作再生紙

在活動中,幼兒一直感嘆著紙的神奇,那紙到底是怎么來的呢?這時,明明站起來說:“幼兒園有很多書,我們一起來尋找答案吧!”于是,有的幼兒來到幼兒園的圖書室借閱圖書,有的幼兒在班級的圖書角查找資料。最終,幼兒找到了《十萬個為什么》,這解開了幼兒心中的疑惑。在《十萬個為什么》中,幼兒了解到蔡倫造紙的故事,并提出想要嘗試制作再生紙。在經過一番思考后,筆者決定帶領幼兒利用廢舊的紙制作再生紙,讓幼兒體驗探究和動手操作的樂趣。

在準備制作再生紙前,筆者問幼兒:“你認為造紙需要準備什么呢?”幼兒結合故事,說出了造紙需要的材料,如各種各樣的廢紙、水、杯子、盛水容器、網紗的濾網、剪刀等。

在確定制作再生紙所需的材料后,幼兒開始在各個活動區域尋找材料,他們在美工區的垃圾分類箱中找到了廢紙,在生活區找到了杯子和方形塑料筐,可可還從資源回收室找來了網紗濾網和方形畫框。筆者好奇地上前詢問:“為什么還要拿一個畫框呀?”可可說:“我們把濾網和畫框拼在一起,不就變成蔡倫造紙用的席子了嗎?”筆者肯定了可可的想法,并向她豎起了大拇指。

很快,材料收集完畢,幼兒將找到的材料一一放在長桌上,有剪刀、各種各樣的廢紙、杯子、方形盛水容器、改造后的網紗造紙框,還有一些花、草。筆者問幼兒:“為什么會有花草呢?”有名幼兒回答道:“因為我想讓紙變得更漂亮。”這讓筆者感到驚喜,還沒向幼兒宣傳花草紙是我國的非物質文化遺產,幼兒就自己想到了,這是不是幼兒的奇思妙想與傳統技藝的碰撞呢?當古法技藝遇上幼兒的奇思妙想,再經由巧心稚手,會擦出怎樣奇妙的火花呢?筆者對此充滿了好奇與期待。

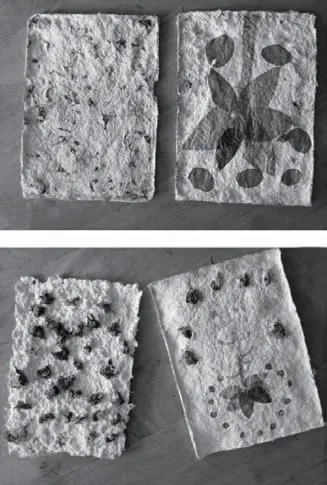

在準備好材料后,幼兒躍躍欲試,紛紛選擇自己心儀的紙開始制作,他們用撕、剪等方式將紙加工成碎屑放進水中,并攪拌、浸泡。可是過了好一會兒,紙還沒變成紙漿。東東大膽猜測道:“是不是因為我們沒有用木棍搗紙?”幼兒表示贊同,分頭尋找各種可以用來搗紙的工具,他們找到了木棒、積木、木槌等,迫不及待地將泡好的紙放在杯子里搗碎,并在敲打數分鐘后將它們倒進水盆。幼兒又攪拌幾下,紙終于變成了紙漿,他們用杯子將稀釋后的紙漿鋪在造紙框上,喜歡花草的幼兒將花草平放在紙漿上,在上面又鋪上一層紙漿。最后,幼兒將做好的花草紙放在通風處,第二天,一張張花草紙成功出爐(見圖1)。

圖1 幼兒制作的花草紙

在現實生活中,很多成人習以為常的事情,對于幼兒來說都是非常新鮮的。在教學過程中,教師應注重保護幼兒的好奇心,讓幼兒充滿探究精神,與幼兒一起對話,一起嘗試,引導幼兒在游戲和操作材料的過程中發現身邊的科學現象,鼓勵幼兒嘗試發現問題、分析問題并解決問題,促使幼兒進行主動學習,以幫助幼兒獲得更好的發展。