論新識的一種西周紡織工具—打緯刀*

馬 強

(西北大學文化遺產學院;寧夏回族自治區文物考古研究所)

從目前的考古發現來看,商周時期紡織技藝水平已經有了相當高度的發展,諸如考古出土的玉蠶、青銅器上裝飾的蠶紋,玉器、銅器上常發現細密的絹絲織物印痕,有的墓葬有絲織品荒帷(棺罩),甲骨文中有桑、蠶、絲、帛等字[1]。但是關于織機及其附件卻鮮有報道,可能因為材質原因,不易保存,亦因對其形制、結構缺乏了解,對考古出土的織機部件未能辨識出來,將其視為其他生產、生活用具所致。在寧夏姚河塬遺址的考古發掘中,M12墓室出土一件骨器引起我們的注意,并辨識出是西周時期的紡織工具打緯刀。隨后翻檢相關考古發現,亦辨識出一些同類器物,在此報道出來以期引起學界的討論和關注,并為今后考古發掘辨識同類器物提供參考,不當之處還請方家指教。

一、考古發現

有學者對考古材料做了梳理,將報告中定名為石刀、骨匕、石鐮等遺物考訂為打緯刀,并按照材質的不同分為木緯刀、骨緯刀、石緯刀、玉緯刀[2],但這些被認定為“打緯刀”的遺物多數都存疑,諸如潛山薛家崗遺址出土的30余件石刀,長度從13.4~50.9厘米不等[3],石刀呈長方形,扁而薄,刃部鋒利,脊背鉆孔1、3、5、7、9、11、13孔不等(M49:7為4孔,是整個遺址所出的唯一1件偶數孔石刀),通體精磨,個別石刀有朱繪圖案。這些鉆孔多系配合裝木柄,當為農具[4]。

本文討論的是有鋸齒狀的骨質打緯刀,這類打緯刀多采用大型哺乳動物牛、馬等肋骨或原始狀態使用或經過加工打磨而成。主要是用于織布時將經線撐開上下兩層,然后緊線打緯,導致肋骨一正一反兩側邊留下細密的齒痕,筆者用類似的牛肋骨模擬打緯實驗,留下了與考古出土器物一致的細密齒痕,可確認這類正面側邊有細密鋸齒狀、且深淺不一的骨器為骨質打緯刀。檢索商周時期的遺址及墓葬,有如下幾個地點出土有骨質打緯刀。

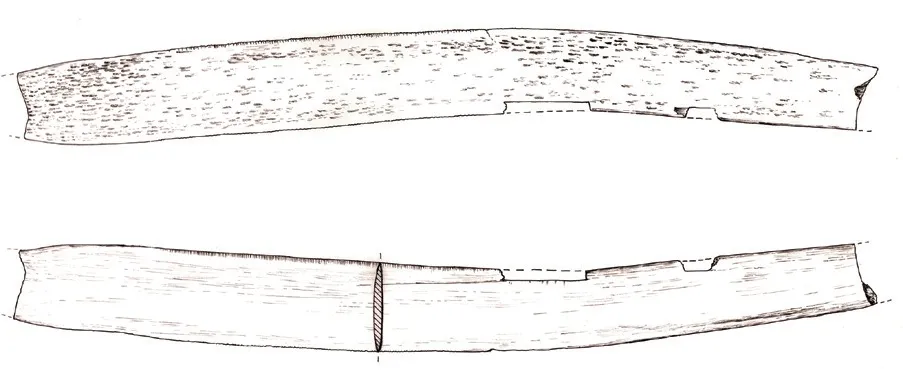

姚河塬遺址ⅠM12出土1件骨器,編號為2017PYⅠM12:103,呈扁平長條弧形,由大型哺乳動物(牛、馬)左肋骨縱向劈開后打磨而成(圖一)。

圖一 打緯刀(2017PYⅠM12:103)

骨密質(正面)和骨松質(反面)兩面經長軸方向打磨,可見縱向打磨痕跡,骨密質面打磨光滑,骨松質面打磨后仍留有部分骨松質孔隙,但中部上下側邊打磨略薄。正反兩面側邊中部有纖細的豎向齒痕,且一正一反,正面齒痕在正上側面邊緣,反面齒痕則在背下側邊緣。肋骨近端為右手握持部分,棱角有斜向磋磨痕跡,遠端殘斷,但從收分來看當為舌形。殘長34.8、寬2.8~3.8、厚0.17~0.48厘米,鋸齒部分長15厘米,從肋骨的總體形制來看其長度當在40厘米左右,最薄處在兩側的刃部,最厚處在右端中部(圖二)。

圖二 打緯刀(2017PYⅠM12:103)

2017PYⅠM12是一座南北向長方形豎穴土坑墓,活土二層臺,腰坑殉狗,以西壁計,方向342°,墓口南北長5.5、東西寬4.6米,口大底小,墓口距墓底深7.82米(被休整土地推掉2米,實際深度在9.82米以上)。

該墓葬具有一棺一槨及一副槨架,槨、棺外側皆覆有殮席,底板及棚板都發現朱砂痕跡。墓室人骨散亂,骨骼分別出土于墓室填土、棺槨內、二層臺上,所有骨骼屬于同一個體,為女性,年齡在28~30歲。

除腰坑殉狗外,墓室還殉有一馬肩胛骨,出土隨葬品豐富。

打緯刀在下葬時已被折斷(9塊以上),埋葬時分置于不同深度和不同區域。其中兩大殘塊,一件出土于棺底板上,靠近南端,東西向放置;一件出土于西二層臺內,距二層臺表面約0.2米,附近遺物有瑪瑙珠、人骨、木痕、朱砂等,西二層臺內還出土玉魚、柄形器、綠松石片、玉器殘片、散亂漆皮等,距二層臺表面0.4米處發現較多的散亂殮席痕跡。

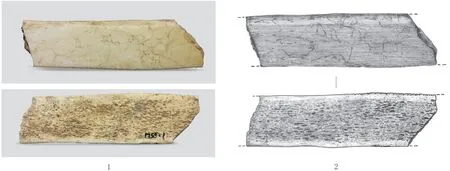

北呂周人墓地出土1件(ⅡM5:3),兩端均殘,僅存中部,用牛肋骨縱向劈開磨制而成,扁平長條形,正反面各有纖細鋸齒痕(圖三)。殘長14、寬3.4厘米,原報告定名為“骨鋸齒刀”[5]。

圖三 打緯刀(北呂ⅡM5:3)

于家灣墓地總計出土5件,被定名為骨刀[6],分別出自5座墓葬,都是利用牛、馬的肋骨制作而成,形制呈自然彎曲狀。其制作方法是將肋骨前端的背部削去一半,然后磨成單面刃,柄部不修飾,保持原來的骨面,刃部有細密的小鋸齒。

標本82CYM15:3,刃部殘斷。通長43.5、寬2.8、刃部長23、鋸齒長15厘米(圖四)。標本84CYM59:1,柄部殘斷。通長44、寬3、刃部長26、鋸齒長15厘米(圖五)。標本84CYM76:1,刃部殘斷。器身表面有朱砂痕跡。殘長39、寬2.8、刃部殘長29、鋸齒殘長11厘米(圖六)。標本82CYM16:4,僅存刃部一段,鋒尖呈三角形。殘長2 3、寬2.3厘米(圖七)。標本84CYM55:1,僅存刃部一段。殘長10、寬2.8厘米(圖八)。

圖四 打緯刀(于家灣82CYM15:3)

圖七 打緯刀(于家灣82CYM16:4)

圖六 打緯刀(于家灣84CYM76:1)

圖五 打緯刀(于家灣84CYM59:1)

圖八 打緯刀(于家灣84CYM55:1)

二、打緯刀的使用方法與原始織機

打緯刀是古代織機存在的重要證據,但是經考古發現辨識出的打緯刀數量有限。經過我們的辨識,上述7件器物當是古代織機上重要的部件打緯刀,都是用馬、牛等大型哺乳動物的肋骨制成,姚河塬墓地和北呂墓地出土的打緯刀是由整根肋骨縱向劈開打磨而成,制作精細。于家灣墓地的打緯刀是將肋骨遠端劈開至一定位置后截斷,近端手握持部分不經處理,要更隨意一些。通過比對,這幾件打緯刀的通長在40厘米左右,寬2.3~3.8厘米,但無一例外,正反兩面側邊都有細密的齒痕,齒痕長約15厘米。這些齒痕深淺不一、或有重疊打破關系,并非人力加工而成,而是在織布的過程中緊線打緯形成的磨損。因而所織就布匹的寬度也應是15厘米左右。

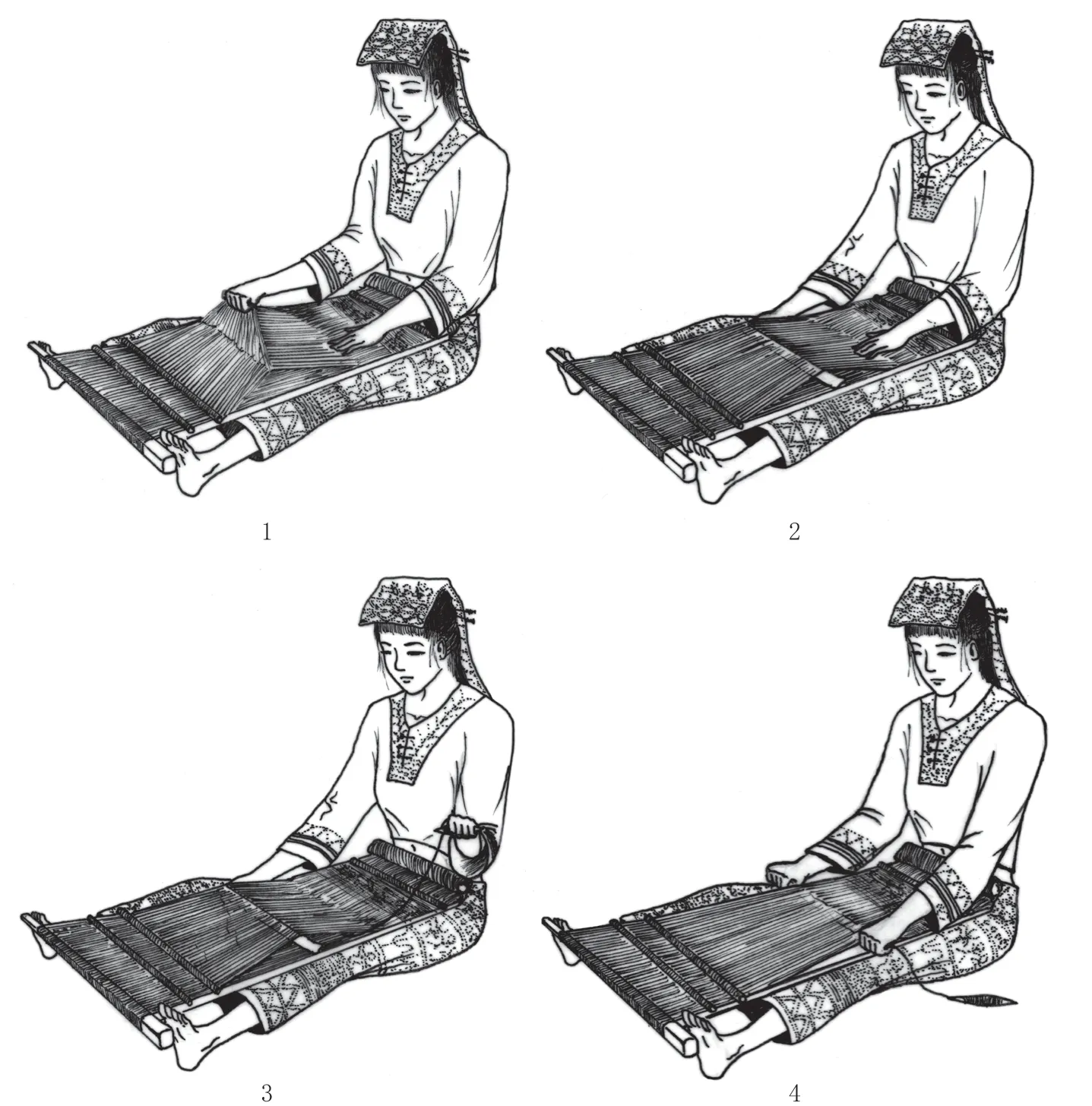

根據考古發現的材料[7],如云南江川李家山銅貯貝器上的紡織場面[8],再結合民族學[9]、其他學者的研究[10]可知,上述打緯刀具體的使用方式是右手握持近端,按一定的規律穿過經線,然后將刀豎起,使得經線分成上下兩層,形成一個開口,供梭子引緯而過,之后,再放平此刀,用于打緯后抽出。因此,打緯刀也充當開口刀的功能。立起打緯刀就可以擴大開口,從容的穿梭,再打壓緯線,使緯線與經線緊密整齊的交織,提綜、穿梭、打緯,上下交替,一寸一寸,經緯交錯,線變成了布。在此往復的過程中因打緯刀穿過經線后左右手握持打緯刀遠近端斜置打緯,受經線往復切割,最終在打緯刀正反各側邊留下了細密的齒痕。

原始織機的資料極少,《詩經·小雅·大東》中有“小東大東,杼柚其空”句[11],提到了織機上的兩個部件,但其全貌尚不清楚。趙豐認為商周時期的織機可能有四類,原始腰機、雙軸織機、踏板織機和多綜式提花機[12]。

原始腰機又稱踞織腰機,是沒有機架卻能夠完成織機最基本的功能要求的機具,主要依靠的工具就是打緯刀。原始腰機所使用的主要工具有:前后兩根橫木(類似于現代織機的卷布軸和經軸)、一把打緯刀、一個梭子、一根比較粗的分經棍和一根較細的綜桿。分經棍把經紗按奇偶數分成上下兩層,經紗一端系于橫木上,另一端系于織工腰部。織作時,織工席地而坐,雙腳蹬住卷布棍,把經線拉緊(圖九)。利用分經棍形成的自然梭口,用梭子引緯,再用打緯刀把緯線打緊。然后,用提綜桿把下層經線提到上層經線之上,形成第二織口,把打緯刀放入織口,立起固定織口,梭子引緯線,打緯刀打緯;隨后,把下層經線放下,形成第三個織口,再織。如此循環交替不斷織作。織作時,經紗張力完全靠織工腰脊來控制[13]。實物資料有云南江川李家山69號墓出土的紡織場面銅貯貝器[14],人們依靠簡單的工具和靈巧的雙手,織就出漂亮的布匹和絲織品。

圖九 打緯刀使用流程圖

三、打緯刀與性別的關系及姚河塬出土的紡織品

上述7件打緯刀,有2件(姚河塬遺址2017PYⅠM12、于家灣M59)是明確出土于女性墓葬,1件(于家灣M16)出土于男性墓葬,其余4件因墓葬被盜擾或未作鑒定,墓主性別不詳,所以無法判定隨葬打緯刀的墓葬就是女性或者以女性為主,所謂的男耕女織在這幾座墓葬中無法體現,至少有1座男性墓葬隨葬打緯刀,雖被盜擾,但僅出土打緯刀1、貨貝1、毛蚶2件(表一),陶器未見,也表明打緯刀作為隨葬品的重要性,表明男性也會從事紡織活動。

表一 打緯刀出土地點統計表

在姚河塬墓地2017PYⅠM4墓葬二層臺上出土車輛的青銅部件,如軧、軎內有紡織品(圖一〇),是為起到穩固作用而有意襯墊[15]。出土時一團一團的粘結在軧內壁,但仔細觀察會發現塞入之前當是成片狀的纖維。可以明顯看到十字形經緯交織。通過形貌和紅外光譜分析,發現紡織品的纖維材質是亞麻,組織結構均為平紋。經過測量,經線密度為16根/cm,緯線密度為9根/cm[16](圖一一)。這種在青銅車器內壁襯墊紡織品的現象在山西絳縣橫水西周墓地有出土,經鑒定為苧麻和大麻的紡織品[17]。姚河塬出土的紡織品,為研究商周時期的麻紡織技術提供了實物資料。

圖一〇 2017PYⅠM4:199軧內襯墊的紡織品

圖一一 姚河塬出土紡織品顯微照片

四、小結

通過我們對上述出土的7件被認定為“骨鋸”的西周時期器物進行分析研究,認為均屬于紡織工具打緯刀。這種打緯刀當是在較為原始的腰機上使用,其主要特征是用牛、馬等動物的肋骨制作,一端為舌形。通長40厘米左右,刃部兩側有一正一反的細密齒痕,齒痕長度15厘米左右,系織布過程中打緯時經緯線的磨損所致,所織布匹寬度應為15厘米左右。如果同意墓葬隨葬工具是墓主生前所用的話,那么這幾則材料表明紡織工作并非女性專屬,男性也從事織布工作。通過這幾件打緯刀的辨識和梳理,為今后辨識同類器物提供了參考。

附記:本文寫作過程中得到王占奎、陳國科先生的幫助,文中所有線圖均為于雁北手繪,姚河塬器物照片為邊東冬拍攝,在此致謝!