256層螺旋iCT IMR技術在低劑量肝臟增強中的應用

耿學龍 王芳 盛金平 蔣銳 王鵬 關靜

(西部戰區總醫院放射診斷科,四川 成都 610083)

肝癌的患病率占據全部惡性腫瘤的前十位,成為危害人們身心健康的常見惡性腫瘤,尤其是我國每年死于肝癌的患者約34萬人,約占全球因肝癌死亡人數的55%左右[1]。隨著社會經濟高速發展,人們生活及工作壓力不斷增加,加上不良習慣的影響,近幾年我國肝癌的患病率、病死率日漸升高[2]。因此臨床對肝癌早期檢出的需求越來越迫切,肝臟的影像學檢查也成為必不可少的一部分,其中CT肝臟增強掃描輻射劑量較高,在降低輻射劑量的同時保證圖像質量之間尋找平衡點[3]。適當降低KV是減低輻射劑量的重要手段,但同時圖像質量也會隨著下降,而CT全模型迭代重建技術(Iterative model reconstruction,IMR)恰好可以彌補這一憂慮[4]。本研究旨在比較256 層螺旋CT IMR和混合迭代重建技術(iDose4)在低輻射劑量肝臟增強中的圖像質量和輻射劑量,并與磁共振(MRI)動態增強的肝癌檢出率進行比較,探討IMR重建技術在肝癌中的臨床價值。

1 資料與方法

1.1 一般資料 收集2021年1月~10月我院因病情需要同時行肝臟CT增強掃描和MRI動態增強檢查,并被病理確診為肝癌的40例患者,其中 男28 例,女12例,平均年齡(55±10)歲。納入標準:①無CT 掃描禁忌證。②患者及家屬均知情并簽署知情同意書。排除標準:①嚴重心、腎功能不全者。②碘和釓噴酸葡胺過敏者。③肝臟多期CT增強和MRI動態增強間隔超過15 d,兩個檢查之間做過手術和穿刺。④呼吸運動或金屬偽影較重,影響觀察者。⑤體質指數(BMI)超過28 kg/m2。本研究獲醫院醫學倫理委員會審核通過。

1.2 CT檢查方法 采用PhilipsiCT256層CT,行肝膽胰脾平掃和3期增強掃描。患者取仰臥位行屏氣掃描,掃描范圍從膈頂至肝下緣。掃描參數:所有患者平掃采用常規電壓120 kV,自動mAs的DRI(Doseright)指數為“23”,動脈期、門靜脈期、延遲期掃描均采用管電壓100 kV,自動mAs的DRI(Doseright)指數從原來標準的“23”降到“20”,其他條件不變。準直寬度:128×0.625 mm,螺距0.925,機架旋轉時間0.75 s/周,矩陣512×512, FOV 32 cm×32 cm。采用Ulrich REF XD 2051雙筒高壓注射器, 由前臂靜脈根據患者體重注射對比劑 60~80 mL, 流速4.0 mL/s, 等速注入生理鹽水25 mL。分別對各患者動脈期、門脈期、延遲期薄層圖像進行重建,以iDose4技術重建圖像為A組,層厚1 mm,層間距0.8 mm,iDose4設為Level4;以IMR技術重建圖像為B組,層厚1 mm,層間距0.8 mm,IMR設為Level2。

1.3 MRI檢查方法 采用西門子1.5 T磁共振,要求患者檢查前4 h禁食,并指導呼吸練習,檢查范圍設置為膈頂至肝臟下緣,檢查序列包括T1WI自旋回波序列,橫軸位,參數:TR 123 ms,TE 4.91 ms,層厚6 mm層間距20%,FOV 370 mm,層數20層,矩陣228×320。單次激發T2WI屏氣序列,冠狀位及橫軸位,參數:TR 1100 ms,TE 74 ms,層厚6 mm,層間距20%,層數20層,矩陣228×320。T1WI雙回波同反相位屏氣序列,橫軸位,參數:TR 135 ms,TE 2.13 ms,層厚6 mm層間距20%,FOV 370 mm,層數20層,矩陣228×320。多b值彌散自由均勻呼吸序列,橫軸位,參數:TR 2400 ms,TE 75 ms,層厚7 mm,層間距20%,b值分別為50,400,800,FOV 380 mm,層數20層,矩陣228×320。選擇15 mL釓噴酸葡胺作為對比劑進行增強掃描,對比劑由患者肘靜脈注入,速率2 mL/s,并注入20 mL氯化鈉,囑咐患者屏氣,以獲取動脈期、門靜脈期、延遲期的圖像,選擇vibe動態掃描序列,橫軸位,參數:TR 4.89 ms,TE 2.38 ms,FOV 380 mm,層厚3.5 mm,層間距20%,矩陣256×128。

1.4 圖像質量比較

1.4.1 客觀分析 對兩種重建方法所得CT圖像分別在門靜脈主干水平層面,避開血管和膽管及可能存在的病灶,于左肝及右肝放置ROI (面積為78 mm2),并在同層面前腹壁中央區域空氣及右側豎脊肌內放置相同大小的ROI,記錄各ROI的平均CT值及其標準差 (SD) 。信噪比(Signal noise ratio,SNR) =CT肝臟/SD肝臟;對比噪聲比 (Contrast noise ratio,CNR)= (CT肝臟-CT豎脊肌) /SD空氣。

1.4.2 主觀分析 所得圖像上傳PCAS,由兩名影像學診斷主治醫師分別對動脈期、門脈期、延時期薄層iDose4重建圖像和IMR重建圖像質量進行評估,并對兩種CT重建方式和MRI動態增強所得的肝癌的病灶檢出量,病灶大小、形狀、病灶邊界、強化方式進行對比。并采用4分法對圖像主觀指標進行評價,包括:①低對比分辨率:1分,分辨率較差;2分,可接受;3分,較好;4分,非常好。②圖像失真:1分,不能接受;2分,失真較嚴重,影響診斷;3分,有失真,但不影響診斷;4分,無失真。③診斷信心度:1分,不能診斷;2分,僅提示可見病變;3分,可能診斷;4分,很有信心。評價者在評價過程中可適當調節窗寬、窗位。

1.5 輻射劑量 比較CT兩種方式重建所得圖像的CT劑量容積指數 (CTDIvol) 、平均長度乘積 (DLP),有效輻射劑量 (ED) =DLP×k, k為肝臟轉換系數[0.015 m Sv/ (m Gy·cm)[5]。

2 結果

2.1 IMR和iDose4重建方法圖像質量客觀評價 在100 kV下A組和B組三期測的CT值比較差異無統計學意義(P>0.05)(表1)。兩組動脈期、門脈期和延時期圖像的噪聲指數、SNR和CNR比較差異均有統計學意義(P<0.01),其中B組噪聲明顯小于A組,SNR和CNR 明顯高于A組,見表2。

表1 iDose4和iMR重建技術CT值客觀指標比較

表2 iDose4和IMR重建技術的圖像質量的客觀指標比較

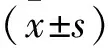

2.2 IMR和iDose4重建方法圖像質量主觀評價 兩位影像診斷主治醫師對CT增強IMR和iDose4 的圖像質量主觀評分一致性較好,均能滿足診斷。B組的低對比度分辨力和診斷信心均高于A組,圖像失真度低于A組。見表3。

表3 IMR和iDose4重建方法的圖像質量主觀指標評分比較 [M(P25, P75),分]

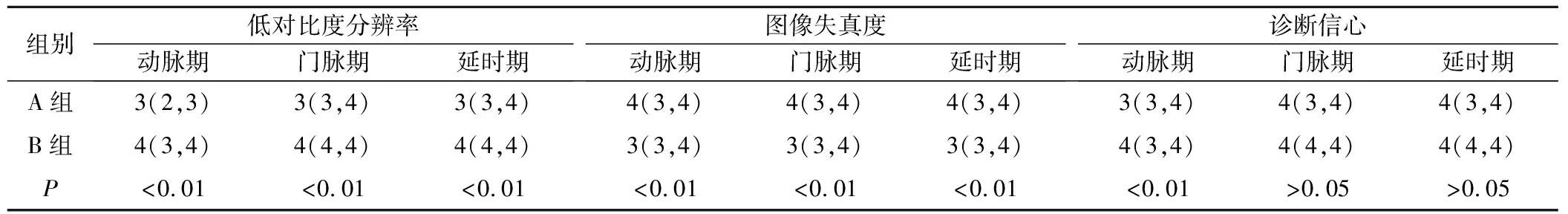

2.3 CT兩種重建方式與MRI動態增強對病灶檢出情況比較 A組共檢出114處病灶,B組共檢出129處病灶,MRI動態增強檢出121處病灶(表4)。以IMR重建所得圖像質量、肝臟解剖結構和病灶輪廓均優于iDose4重建圖像,MRI動態增強圖像質量、肝臟解剖結構和病灶輪廓均優于CT增強圖像,但位于肝頂的病灶及呼吸配合不佳病人CT優于MRI動態增強。三組所得圖像測得的病灶大小、形狀和強化方式無明顯差異。見圖1~2。

2.4 常規劑量平掃組和低劑量組輻射劑量比較 常規劑量平掃組和使用100 KV自動mAs(Doseright)的DRI指數降到“20”三期增強組, CTDIvol、DLP和ED比較,差異均有統計學意義(P<0.05)。見表5。

表4 CT增強A、B組和MRI動態增強病灶檢出和病灶輪廓的主觀評價(n)

圖1 iDose4和IMR重建圖像

圖2 術后證實肝細胞癌

表5 常規劑量組和低劑量組輻射劑量比較

3 討論

由于肝癌患者逐年增加的趨勢,病灶的早期診斷對臨床和患者都具有重要意義[6-7]。隨著醫學技術發展,檢查手段多元化,臨床對醫學影像檢查需求越來越大,要求也越來越高。CT肝臟增強和MRI肝臟動態增強屬于肝臟的重要檢查方法[8],兩種檢查方法各有優勢和缺點。CT肝臟增強檢查需要平掃、動脈期、門脈期、延時期才能診斷,這樣輻射劑量較高,所以降低輻射劑量成為學者們研究的重點[9]。IMR屬于新一代非線性全模迭代重建技術,以結構化知識模型為基礎,完善解剖模型、幾何模型、系統模型以及噪聲模型等多個具有CT系統特性的統計學模型,建立了更合理的成像約束條件[10-11],從而在降低輻射劑量的同時又能保證圖像質量。

本研究中對圖像質量客觀的評價發現,在電壓為100 kV,自動mAs的DRI(Doseright)指數為“20”相同條件下IMR重建圖像和iDose4重建圖像對CT值無明顯影響,與 Yuki等[12]對IMR 在冠狀動脈中的應用結論相符。圖像噪聲B組明顯低A組,B組相對A組噪聲降低3倍左右,差異具有統計學意義(P<0.01)。噪聲直接影響CT圖像的低密度分辨率和空間分辨率,噪聲增加很難分辨病灶[13-14],而全模型迭代重建技術大幅度降低噪聲。本研究發現B組的SNR、CNR較A組提高4倍左右,SNR和CNR均有統計學意義(P<0.01),圖像的密度分辨率和空間分辨率都得到升高[15-16],因此認為IMR在肝臟這類缺乏天然對比度的組織中體現出一定的優勢,對肝臟小病灶和病灶細節顯示更清楚,同大多學者的研究一致[17-18]。

從圖像質量主觀評價中,B組低對比度分辨率、診斷信心從A 組3升到4。因為在電壓降低為100 kV,自動mAs的DRI(Doseright)指數降到“20”此時采用iDose4重建的A組圖像噪聲高,SNR和CNR降低,采用全模型迭代重建的B組肝臟圖像質量得到改善[19]。B組的三期增強圖像較清晰且密度分辨力提高,病灶更易于顯影[20],對于小結節病灶、小囊腫和較小的不典型血管瘤也能有效的顯示,病灶邊界較清晰,降低了漏診和誤診的風險,提高了診斷信心。將iDose4和IMR重建三期增強的CT薄層圖像和MRI 動態增強進行對比研究,A組圖像檢出114 處病灶,B組圖像檢測出129處病灶,MRI動態增強檢出121處病灶,三種方法比較病灶大小無差異,病灶強化方式基本一致,其中IMR重建的B組圖像對肝臟病灶檢出、輪廓顯示更接近MRI動態增強。

本研究中對于同一病人CT肝臟平掃用的常規劑量管電壓為120 kV,自動mAs的DRI(Doseright)指數為“23”,三期增強電壓降低為100 kV,自動mAs的DRI(Doseright)指數降到“20”。動脈期有效輻射劑量 (ED)從(6.42±0.69) mSv降到(4.17±1.33) mSv,因此如果我們四期均采用全模迭代技術輻射劑量將得到大幅度的降低。

本研究不足之處,病例數量有限,另外CT增強iDose4和IMR重建均為100 kV條件下,沒有和120 kV正常條件作對比。本研究未對CT多期增強和MRI動態增強的準確率進行比較。

4 結論

采用管電壓為100 kV,自動mAsDRI(Doseright)為“20”,肝臟增強在全模型迭代重建方式下既可以降低輻射劑量的同時可以提高薄層圖像質量。對老年人和腹痛患者等無法配合磁共振檢查的情況也可以有效彌補,在肝癌的臨床診斷中具有一定的應用價值,可在臨床推廣應用。