信息披露違規處罰、連鎖董事公司分析師預測與分析師聲譽:基于董事網絡的溢出效應

丁 鑫 陸 陽 楊忠海

一、引言

監管處罰不僅會對受罰者產生影響,也會對受罰者之外的與受罰者相關聯的組織或個人產生影響,即懲罰存在溢出效應(Trevino,1992[1]; Beatty等,2013[2])。本文關注的是監管處罰的溢出效應。對于監管處罰溢出效應的作用主體,已有研究大多是關注與違規處罰公司關聯的上市公司 (Brown和Zhou,2015[3];Brown等,2018[4])。本文拓展了監管處罰溢出效應的作用主體,將研究視角聚焦于監管處罰對連鎖董事公司分析師預測行為的影響。

公司受到違規被處罰后,因投資者的歸因偏差與歸因搜索(Ross,1977[5];Weiner,1985[6]),導致連鎖董事公司股價與聲譽受到負面影響(Kang,2008[7])。連鎖董事公司股價的下跌會影響其經營與融資成本,從而使連鎖董事公司盈余的不確定性增加。同時,基于董事網絡間“趨同效應”(Brown和Higgins,2005[8];陳運森和鄭登津,2017[9]),處罰公司的連鎖董事公司也很可能存在信息披露違規行為,連鎖董事公司的信息不確信性程度進一步加劇。信息不確定性影響分析師預測偏差(Zhang,2006[10])。信息不確定程度越大,分析師對信息的反應越不完全,分析師預測誤差越大(Gu和Wu,2003[11];Zhang,2006[10])。因此,信息披露違規處罰發生后,由于連鎖董事公司的信息不確信性程度加劇,分析師對連鎖董事公司盈余預測準確性可能受到影響,本文予以實證檢驗。

進一步地,根據分析師的聲譽有效性假說,明星分析師具有優越的人力資本,能夠提供更多公司層面的特質信息,盈余預測的準確性更高(Xu等,2013[12];張然等,2017[13])。然而,根據迎合理論和利益結盟假說,經驗研究發現,聲譽越高的分析師,越傾向于采取“跟風”策略(蔡慶豐等,2011[14];董大勇等,2012[15]),盈余預測的準確性越低。在中國資本市場中,分析師的聲譽效應并沒有戰勝利益結盟動機,分析師與上市公司利益結盟,盈余預測的樂觀度提升,準確性進一步下降(唐松蓮和陳偉 ,2017[16])。因此,本文試圖探索信息披露違規處罰后,明星分析師是否能夠發揮積極的聲譽效應,實證考察明星分析師對信息披露違規處罰與連鎖董事公司分析師盈余預測準確性關系的調節效應。

因此,本文基于2010—2017年證券分析師對滬深非金融A股上市公司盈余預測樣本,首先,檢驗信息披露違規處罰對連鎖董事公司分析師盈余預測產生的溢出效應;其次,考察明星分析師對上述溢出效應的調節作用;再次,進一步分析信息披露違規處罰引發資本市場對連鎖董事公司的負面反應;最后,實證考察信息披露違規處罰對連鎖董事公司分析師盈余預測正向偏差和負向偏差的不同影響。本文得到以下結論:第一,信息披露違規處罰發生后,分析師對其連鎖董事公司盈余預測準確性顯著降低。第二,信息披露違規處罰發生后,明星分析師連鎖董事公司盈余預測準確性發揮顯著的負面調節效應。第三,信息披露違規處罰在短期內引發連鎖董事公司超額累計收益顯著下降。第四,信息披露違規處罰顯著增大分析師對連鎖董事公司盈余預測的正向偏差,對分析師盈余預測負向偏差無顯著影響,并且相比于非明星分析師,明星分析師對連鎖董事公司盈余預測的正向偏差更大。

本文的研究貢獻在于以下幾個方面:

第一,本文拓展監管處罰溢出效應研究的作用主體,豐富監管處罰溢出效應的研究內容。對于監管處罰溢出效應的作用主體,已有研究大多是關注與違規處罰公司關聯的上市公司(即連鎖董事公司)(Kang,2008[7];Brown和Zhou,2015[3];Brown等,2018[4])。不同的是,本文基于董事網絡的路徑,重點關注的是連鎖董事公司的分析師盈余預測,拓展監管處罰溢出效應所涉及的研究主體,揭示監管處罰通過董事網絡對分析師盈余預測產生溢出效應的經驗證據。該結果揭示資本市場中潛在的金融風險,為防范金融風險,加強監管科技建設,提供新的研究視角。

第二,從信息披露違規處罰這一外生沖擊事件的視角,豐富分析師盈余預測相關領域的文獻。現有文獻從公司特征、信息披露質量、公司治理水平、制度特征以及非理性因素等方面研究其對分析師預測偏差的影響。本文提供信息披露違規處罰公告事件影響分析師對連鎖公司盈余預測偏差的經驗證據。

第三,在Gu等(2013)[17]以及唐松蓮和陳偉(2017)[16]研究的基礎上,本文研究發現公司發生信息披露違規處罰后,與非明星分析師相比,明星分析師對連鎖董事公司發布更為樂觀的盈余預測,預測準確性更低,說明明星分析師與連鎖董事公司或證券公司之間存在利益交換的可能性,進一步驗證了利益結盟假說,該結果為中國資本市場中亟需建立分析師聲譽激勵的完備機制提供經驗證據參考。

二、文獻綜述與研究假設

(一)信息披露違規處罰與分析師預測準確性

Beatty等(2013)[2]認為監管處罰決定不僅給被處罰對象帶來顯著的負面影響,而且波及被處罰對象以外的個人或組織,即懲罰存在溢出效應。監管處罰可能通過各種社會網絡關系對與違規公司相關聯的其他主體產生溢出效應。

監管處罰在董事網絡關系中存在溢出效應。根據歸因理論(Ross,1977[5]),未預期的負面結果(如財務舞弊)很可能引發投資者的“歸因搜索”(Weiner,1985[6])。公司發生財務舞弊處罰后,投資者不僅將注意力轉向被控公司的管理層,同時對董事履行其監管職能的有效性提出了質疑(Hillman和Dalziel,2003[18]),該公司外部董事的名譽將受損害,更有可能以在董事職業市場上受到懲罰的形式承擔個人責任(Brochet和Srinivasan,2014[19])。Fich和Shivdasani(2007)[20]研究發現公司受到監管處罰時,其連鎖董事公司會有顯著為負的超額收益。Kang(2008)[7]運用事件研究法,實證研究發現公司因財務舞弊被監管處罰后,投資者由于懷疑欺詐性的財務活動也會發生在連鎖公司,導致連鎖董事公司市值下降。進一步發現,當連鎖董事在公司擔任審計委員會主席或者公司治理委員會主席,連鎖董事公司市值影響很可能更大。周澤將和劉中燕(2015)[21]研究發現投資者對受罰獨立董事兼任公司呈現出短暫的、微弱的負面市場反應。可見,監管處罰的效應可以通過董事網絡從被處罰的公司蔓延到連鎖公司,在短期內引發連鎖董事公司市值下降,不僅聲譽受損,而且會影響連鎖董事公司的融資成本從而使盈余的不確定性增加。信息的不確定性影響分析師預測偏差(Zhang,2006[10])。信息不確定程度越大,分析師對信息的反應越不完全,分析師預測偏差越大(Gu和Wu,2003[11];Zhang,2006[10])。眾多研究驗證證券分析師對信息反應不足假說。“反應不足”通常歸因為在不確定性環境下分析師的判斷與偏見,如在信息的識別與傳遞過程中分析師保守主義或者過度自信(Zhang,2006[10])。因此,信息披露違規處罰后,連鎖董事公司信息不確定性程度的增加,可能會降低分析師對連鎖董事公司盈余預測的準確性。

同時,Jennings等(2011)[22]發現在同行公司因操縱收益而被SEC調查后,公司減少了可自由支配的應計利潤。SEC對公司的行業領導者、緊密競爭對手和眾多業內同行的風險因素定性披露的審查,而沒有收到SEC披露質量意見書的公司會在很大程度上修正隨后年度公司的披露質量 (Brown等,2018[4])。因此,監管處罰在同行業關系網絡中產生溢出效應,提高同行業公司的信息披露質量。基于董事網絡關系,Zhong等(2017)[23]研究發現監管處罰后,連鎖董事發揮積極治理效應,連鎖公司的財務報告透明度也得到顯著提高。信息披露水平是影響分析師預測準確性的關鍵因素。因此,信息披露違規處罰后,連鎖董事公司財務報告透明度的提高,意味著分析師可以獲得更高質量的公司特質信息,有助于提高盈余預測的準確性。

根據以上理論分析,本文提出競爭性假設:

H1a:公司發生信息披露違規處罰,分析師對其連鎖董事公司盈余預測準確性降低。

H1b:公司發生信息披露違規處罰,分析師對其連鎖董事公司盈余預測準確性提高。

(二)信息披露違規處罰與分析師盈余預測準確性:分析師聲譽效應

自2003年開始,《新財富》雜志主辦的“明星分析師”評選成為中國分析師行業中最具影響力的市場評價活動。獲獎的分析師在中國通常稱為“明星分析師”。“明星”榮譽稱號對于分析師是一項無形資產,代表資本市場對分析師能力的認可,能夠顯著提高分析師的社會地位與經濟利益。然而,胡奕明和金洪飛(2006)[24]認為,由于中國的資本市場中并沒有完備的聲譽機制,分析師在積累自身聲譽時對投資者利益保護等道德約束重視不夠。一方面,基于迎合理論,聲譽越高的分析師,其試錯成本越高,“羊群行為”動機越強烈,越傾向于采取“跟風”策略(蔡慶豐等,2011[14];董大勇等,2012[15]),盈余預測偏差越大。經驗研究發現公司受到信息披露違規處罰,連鎖董事公司市值在短期內受到負面影響(Kang,2008[7]),資本市場對連鎖董事公司悲觀預期。因此,基于迎合動機,明星分析師可能迎合投資者對連鎖董事公司負面預期的動機更強烈,發布更為悲觀的盈余預測報告,導致盈余預測偏差進一步升高,準確性進一步降低。

同時,根據利益結盟假說,唐松蓮和陳偉(2017)[16]研究發現,在中國資本市場中分析師的聲譽效應并沒有戰勝利益結盟動機,分析師與上市公司利益結盟,盈余預測的樂觀度提升,準確性進一步下降。分析師的傭金壓力越大,其推薦股票的態度就越樂觀,預測的偏差增加,準確性越低(Gu等,2013[17];官峰等,2015[25])。違規處罰引發連鎖董事公司出現負面市場反應(Kang,2008[7]),因此,證券公司以及連鎖董事公司的管理層存在向上調整市場預期的動機。基于利益結盟假說,證券公司可能會借助交易傭金對分析師施加壓力。與非明星分析師相比,明星分析師的薪酬更高,因而面對傭金壓力更大,將導致明星分析師發布更為樂觀的盈余預測報告,盈余預測偏差進一步增大。因此,無論是基于迎合動機還是利益結盟動機,信息披露違規處罰后,與非明星分析師相比,明星分析師盈余預測偏差進一步增大,準確性更低。

因此,根據迎合理論和利益結盟假說分析,我們提出假設2:

H2:公司受到信息披露違規處罰,與非明星分析師相比,明星分析師對其連鎖董事公司盈余預測準確性更低。

三、研究設計

(一)樣本選擇與數據來源

本文選擇2010—2017年滬深兩市的A股上市公司為研究樣本。首先,剔除了ST類公司、金融公司、資不抵債的公司以及當年IPO公司。其次,由于本文考察公司違規受處罰對其連鎖董事公司的溢出效應,因此刪除所有在樣本期間內連鎖董事公司受處罰的觀測值以及違規的公告時間與違規時間不在同一年度內的觀測值。再次,數據統計結果顯示,受到信息披露違規處罰的公司樣本占約28%,與沒有受到違規處罰的公司樣本量差距較大。為了避免樣本選擇偏差影響回歸結果的準確性,本文采用同年度、同規模、同杠桿率、同盈利能力、同股權集中度、同獨董比例、同產權性質、同機構投資者比例、同市賬比例、分析師所屬券商公司規模相同、分析師工作經驗相同以及分析師學歷相同為標準,按照1∶1匹配的傾向評分匹配法(PSM)對樣本進行篩選,最后得到1 542個公司,3 635個觀測值。最后,行業分類依據中國2012年證監會頒布的《上市公司行業分類指引》。本文的數據主要來源是國泰安金融研究數據庫(CSMAR)和Wind資訊金融數據庫。

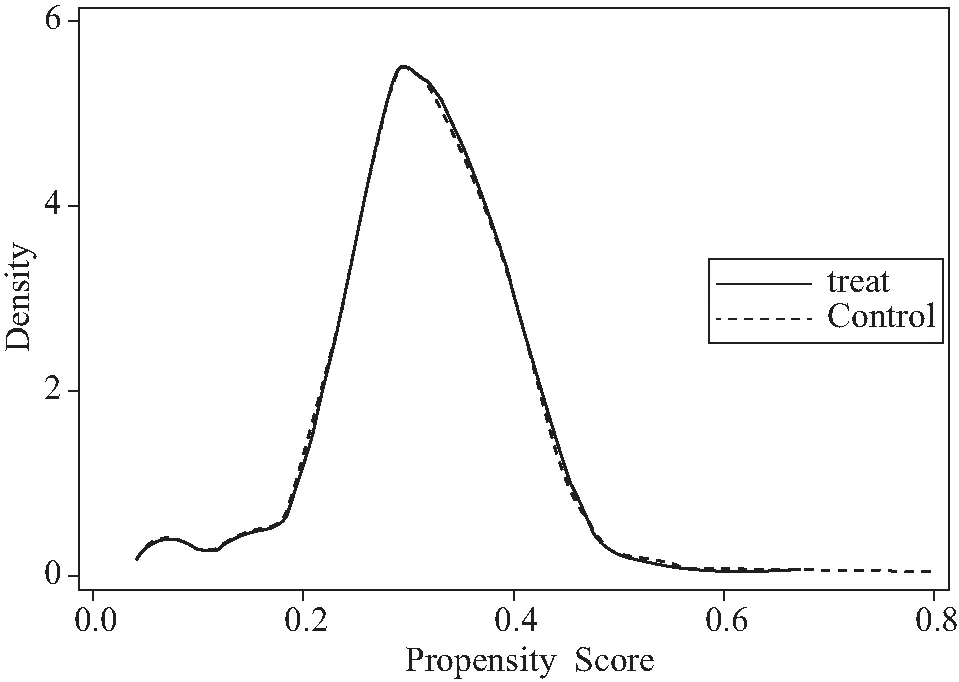

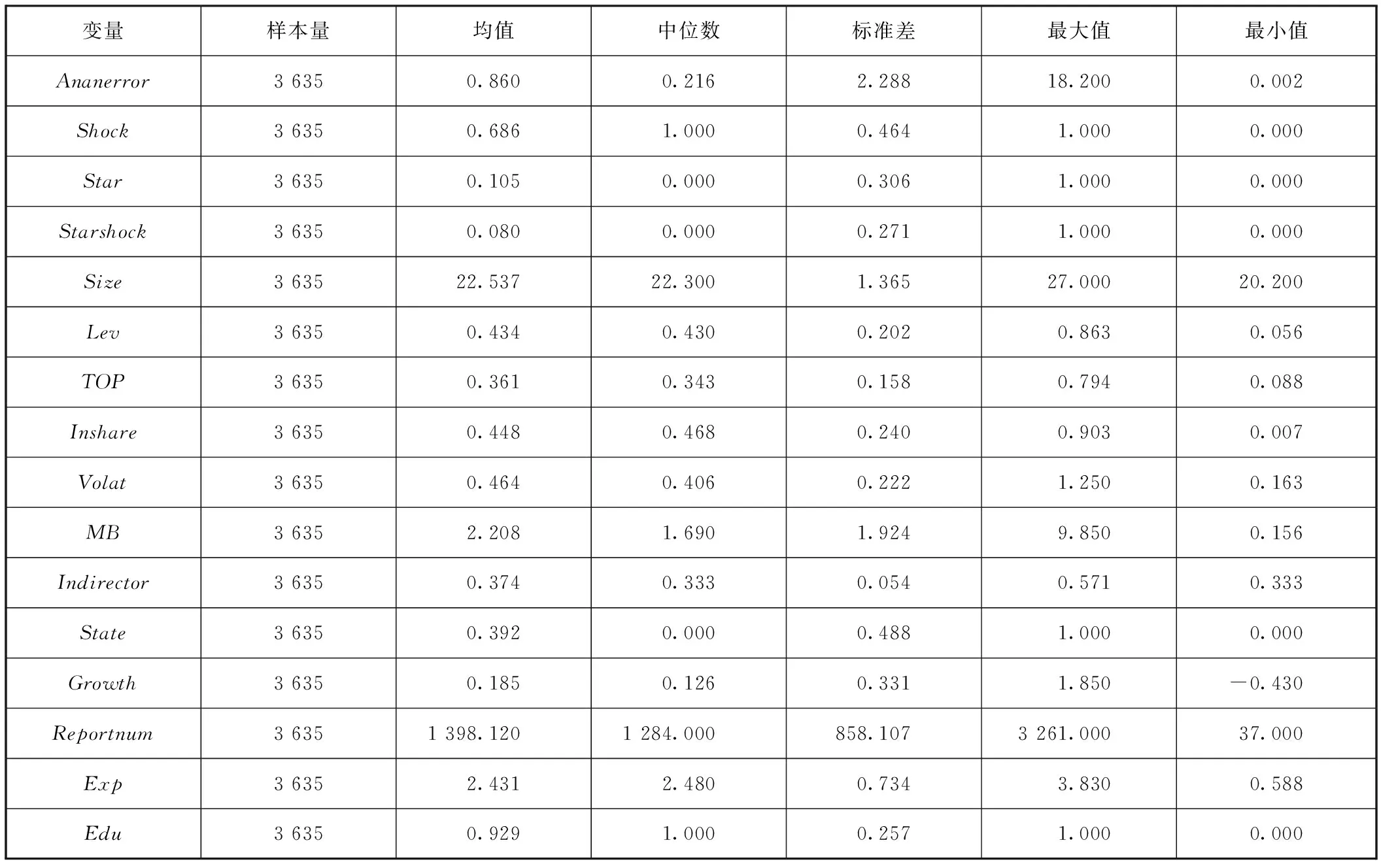

圖1列示處理組和控制組匹配前密度圖。圖2列示了處理組和控制組分別按照1∶1匹配后的密度圖。如圖1所示,在匹配前,處理組的p-score先低于控制組,后又高于控制組。在匹配后,如圖2所示,兩組的p-score基本一致,說明處理組和控制組在傾向得分匹配后達到了共同支撐標準。

圖1 傾向評分匹配前的密度函數圖

圖2 1∶1傾向評分匹配后的密度函數圖

(二)變量定義

1.被解釋變量。

分析師盈余預測準確性(Ananerror)。本研究檢驗了違規公司的信息披露違規處罰對其連鎖董事公司的分析師預測準確性產生的影響,因此分析師盈余預測準確性(Ananerror)是本研究的被解釋變量。考慮到每個分析師在一年內會發布多次盈余預測分析報告以及連鎖董事公司違規處罰公告時間點的差異性,在借鑒Lang 和Lundholm(1996)[26]、白曉宇(2009)[27]對分析師預測準確性界定的基礎上,本文選擇一年內每個分析師對其分析公司最后一次的分析報告數據,計算分析師預測年凈利潤和公司實際的年凈利潤差值的絕對值,并且用公司實際凈利潤的絕對值進行標準化來表示分析師預測偏差,計算公式如下:

(1)

其中,Fnetpro表示分析師預測本公司的年凈利潤。Netpro表示公司實際的年凈利潤,然后據此計算出每個公司所有分析師預測偏差的均值。Ananerror的值越大,分析師盈余預測的準確性越低。

2.解釋變量。

(1)信息披露違規處罰(Shock)。

信息披露違規處罰是本文的解釋變量之一。

第一步,本文以違規處罰公告年作為目標公司受到監管處罰沖擊的年份。只要公司在當年受到至少一次行政性處罰,本文均且僅保留一條年度-公司處罰樣本,認為該公司在當年受到了違規處罰。

第二步,篩選出連鎖董事公司。如果一家公司的董事會至少有一名董事同時擔任另一家公司的董事,則該公司在同一年被視為連鎖董事公司。

第三步,將連鎖董事公司與違規公司進行配對,與受處罰的數據進行合并,我們得到連鎖董事公司違規處罰數據庫。由于本文關注的是監管處罰的溢出效應,所以本文首先篩選受到證監會違規處罰的公司,然后匹配與之有共同連鎖董事且本公司未受到處罰的公司,獲得違規公司的連鎖董事公司,作為我們研究的目標公司。

第四步,按處罰類型進行分類,獲得連鎖董事公司信息披露違規處罰數據庫。根據中國證監會違規處罰公告的原因,參照滕飛等(2016)[28]的研究,將虛構利潤、虛列資產、虛假記載、推遲披露、重大遺漏、批露不實和一般會計處理不當等違規類型界定為信息披露違規處罰,其他經營違規處罰。

第五步,信息披露違規處罰變量,Shock。若目標公司至少有一個連鎖董事公司在當年內受到了信息披露違規處罰,那么對于目標公司(即研究中與違規處罰公司關聯的連鎖董事公司)而言,Shock賦值為1;若目標公司沒有連鎖董事公司在當年內受到監管處罰,那么對于目標公司(即研究中與違規處罰公司關聯的連鎖董事公司)而言,Shock賦值為0。

(2)信息披露違規處罰與明星分析師的交互項(StarShock)。

為進一步驗證中國證券市場中分析師聲譽對上述溢出效應的影響,構建信息披露違規處罰與明星分析師的交互項,Starshock。其中,明星分析師設為虛擬變量,用Star表示。參照黃俊等 (2018)[29]按照新財富分析師排名,位列前五時,將Star賦值為1,表示明星分析師,否則,將Star賦值為0,表示非明星分析師。

3.控制變量。

在控制變量的界定上,本文參考了王攀娜和羅宏(2017)[30]、羅棪心等(2018)[31]、王永妍等(2019)[32]的研究,選擇公司規模(Size)、資產負債率(Lev)、股票波動率(Volat)、獨立董事比例(Indirector)、第一大股東持股比例(TOP)、營業收入增長率(Growth)、市賬比(MB)、產權性質(State)、機構投資者持股比例(Inshare)、分析師所屬公司的規模(Reportnum)、分析師工作經驗(Exp)、分析師學歷(Edu)、行業(Indcd)和年份(Year)因素作為控制變量。控制變量的定義與計算方法見表1。

表1 控制變量的定義和計算方法

(三)研究模型

為研究信息披露違規處罰對連鎖董事公司分析師盈余預測準確性的影響,驗證研究假設H1,構建模型(2):

Ananerrori,t=α+β1Shocki,t+β2ControlVariablesi,t

+β3Indcd+β4Year+ε

(2)

其中,Ananerror為被解釋變量,表示連鎖董事公司的分析師預測準確性。Shock為解釋變量,表示信息披露違規處罰。若Shock的系數顯著為正,說明公司發生信息披露違規處罰,分析師對其連鎖董事公司盈余預測的準確性越低,研究假設H1a得到驗證;相反,Shock的系數顯著為負,研究假設H1b得到驗證。

四、實證結果

(一)描述性統計

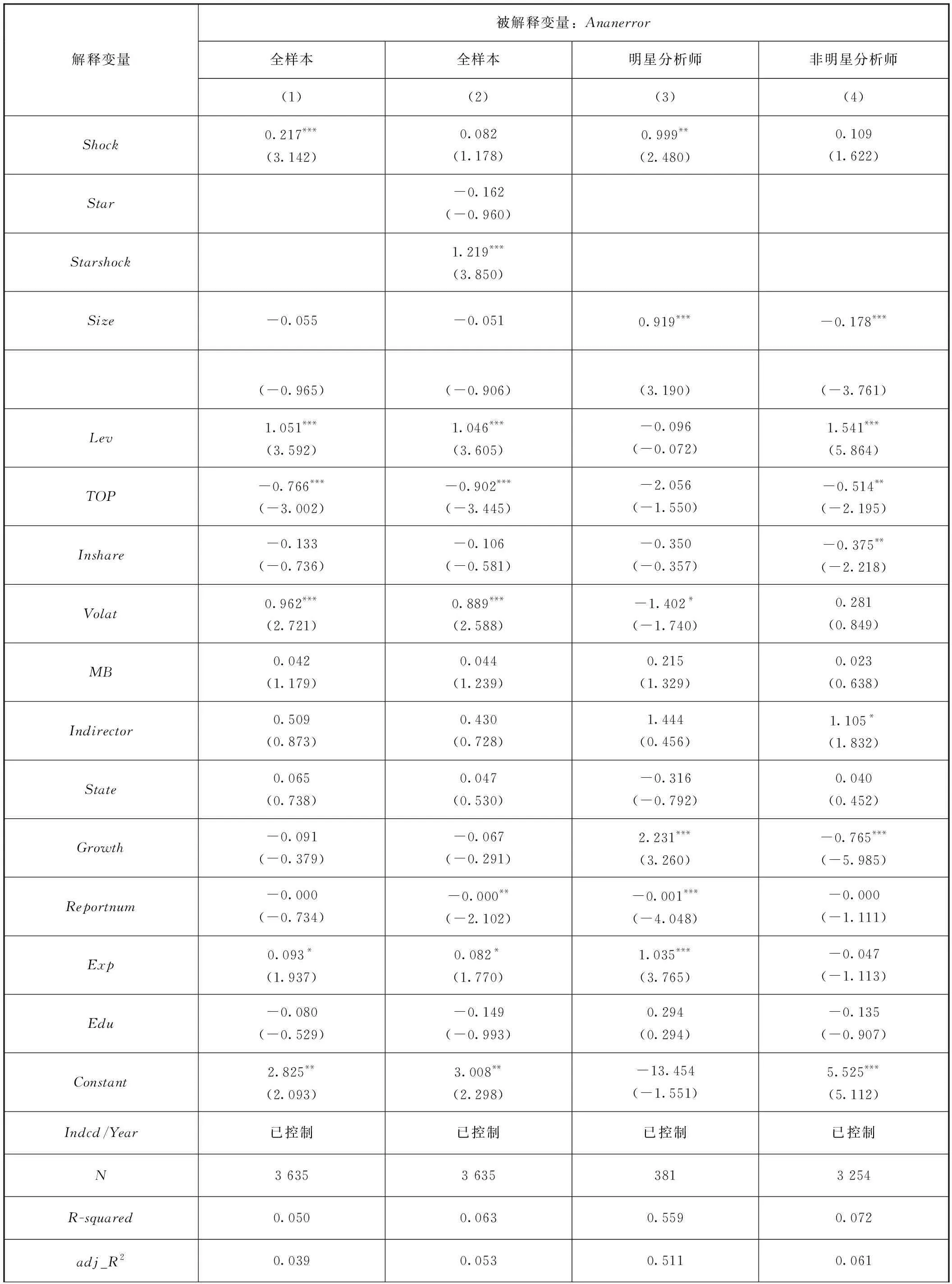

表2列示了在1∶1傾向評分匹配樣本下變量的描述性統計結果。分析師預測準確性(Ananerror) 的均值為0.860,標準差為2.288,說明中國分析師盈余預測的準確性可能存在較大的差異。信息披露違規處罰(Shock)的均值為0.686,說明對于目標公司而言,有68.6%的連鎖董事公司受到信息披露違規處罰。其他控制變量的描述性統計結果詳見表2。

表2 描述性統計

(二)多元回歸分析

表3報告了違規處罰、連鎖董事公司分析師預測與分析師聲譽的實證檢驗的結果。列(1)報告了信息披露違規處罰與連鎖董事公司分析師預測準確性的回歸結果。信息披露違規處罰(Shock)與連鎖董事公司分析師預測準確性(Ananerror) 的系數為0.217,在1%的水平上顯著,說明信息披露違規處罰顯著降低了分析師對連鎖董事公司盈余預測的準確性,支持研究假設H1a。

表3列(2)報告了明星分析師調節效應的檢驗結果。列(3)和列(4)分別報告了明星分析師樣本組和非明星分析師樣本組中,信息披露違規處罰(Shock)與連鎖董事公司分析師預測準確性(Ananerror)的回歸結果。列(2)全樣本中,信息披露違規處罰(Shock)與明星分析師(Star)交互項(Starshock)的系數為1.219,顯著為正,說明信息披露違規處罰后,與非明星分析師相比,明星分析師對連鎖董事公司預測準確性更低,支持研究假設H2。進一步按Star進行分組,列(3)明星分析師組中,Shock對Ananerror回歸系數為0.999,高于列(4)非明星分析師組中Shock的系數0.109,并且列(3)和列(4)組間系數差異卡方值為5.28,顯著為正,說明信息披露違規處罰后,明星分析師和非明星分析師對連鎖董事公司的預測準確性存在顯著差別,與非明星分析師相比,明星分析師對連鎖董事公司預測的準確性更低,進一步驗證了研究假設H2。

表3的檢驗結果說明信息披露違規處罰公告發生后,分析師對連鎖董事公司預測的準確性降低,并且明星分析師發揮顯著的負面調節效應。

表3 違規處罰、連鎖董事公司分析師預測與分析師聲譽的檢驗結果

五、進一步分析與檢驗

(一)信息披露違規處罰后連鎖董事公司的市場反應

經驗研究發現監管處罰在短期內引發連鎖董事公司市值下降,聲譽受損(Kang,2008[7]),但是,在中國資本市場中,信息披露違規處罰在短期內是否也對連鎖董事公司產生負面效應,本文在此進行檢驗,從而進一步驗證本文研究假設H1a的推理與論證的嚴謹性。

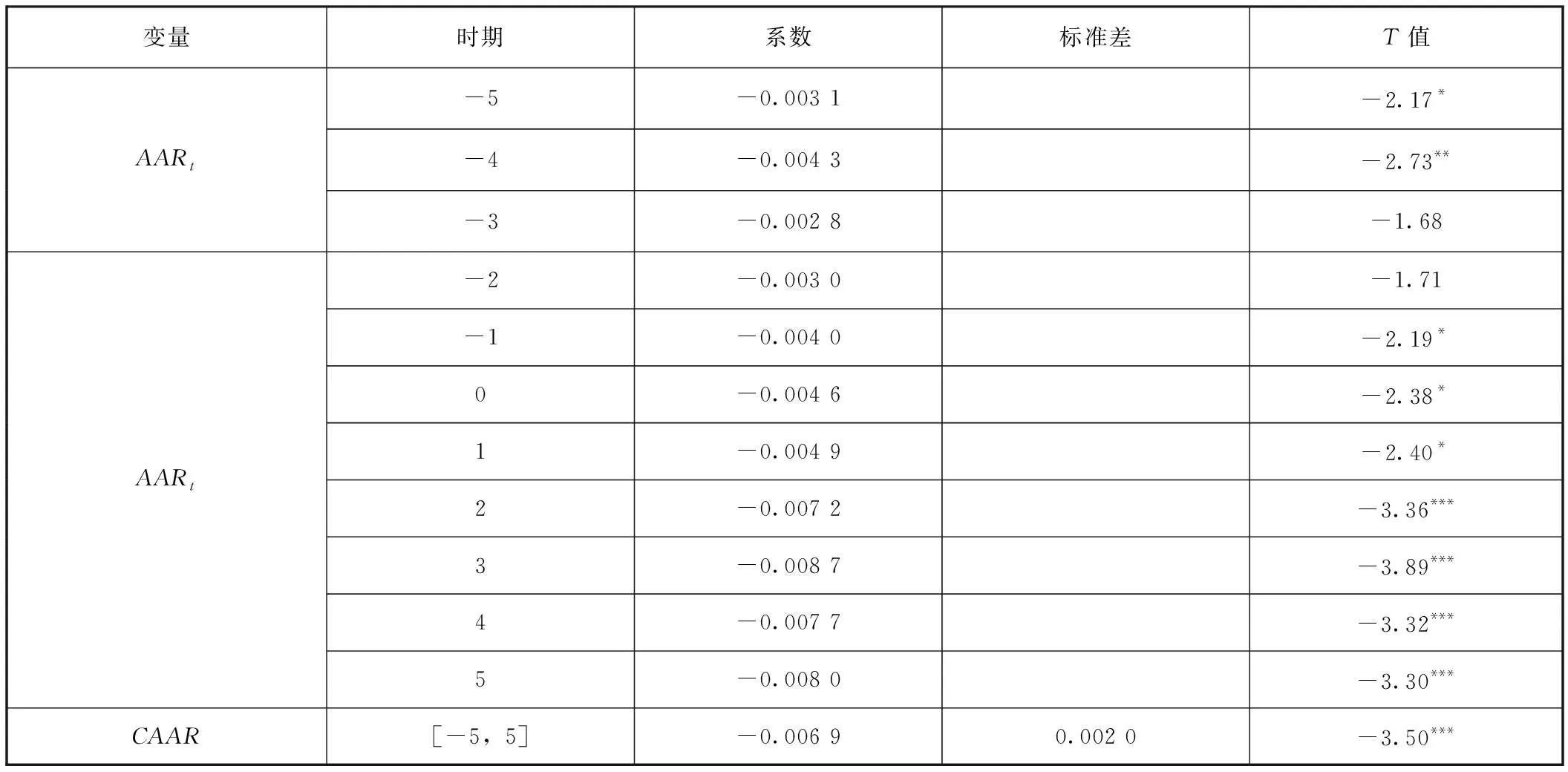

參考Kang(2008)[7]的做法,采用普林斯頓大學方法檢驗累計超額收益率(CAAR)的顯著性,事件窗口期定為信息披露違規處罰事件日的前后5天。違規處罰公告發生,連鎖董事公司的累計超額收益在時間窗口期內的變化如表4所示。表4的最后一行列示了事件窗口期內,連鎖董事公司累計超額收益(CAAR)的下滑幅度,該數值為-0.006 9,且在1%水平上顯著,這說明信息披露違規處罰公告發生后,連鎖董事公司超額累計收益顯著下降,股價顯著下跌,說明信息披露違規處罰引發資本市場對連鎖董事公司的負面反應。

表4 連鎖董事公司累計超額收益率時序表[-5,5]

(二)信息披露違規處罰與連鎖董事公司分析師預測的正向偏差和負向偏差

在主檢驗中,根據公式(1)本文用分析師預測年凈利潤和公司實際的年凈利潤差值的絕對值指標(Ananerror),度量分析師盈余預測的準確性。為進一步分析信息披露違規處罰對連鎖董事公司分析師預測正向偏差和負向偏差的不同效應,并對研究假設H2的理論推理進一步檢驗,我們在公式(1)基礎上去掉絕對值,創建分析師預測偏差變量Ferror,如公式(3)所示:

(3)

Ferror的值越大,表明分析師預測偏差越大。當Ferror大于0時,表示分析師預測存在正向偏差,用變量Ferror+表示;當Ferror小于0時,表示分析師預測存在負向偏差,用變量Ferror-表示。將主檢模型中的因變量(Ananerror)分別替換成Ferror、Ferror+和Ferror-,進行回歸檢驗,得到結果見表5。

表5 信息披露違規處罰與連鎖董事公司分析師預測偏差的檢驗結果

表5報告了信息披露違規處罰與連鎖董事公司分析師預測偏差實證檢驗的結果。如表5所示,列(1)信息披露違規處罰(Shock)與連鎖董事公司分析師預測偏差(Ferror)的系數為0.251,在1%的水平上顯著,說明信息披露違規處罰顯著增大了分析師對連鎖董事公司盈余預測的偏差,降低了分析師預測準確性,再次驗證了研究假設H1a。列(2)報告了明星分析師對信息披露違規處罰與連鎖董事公司分析師預測偏差的調節效應的回歸結果。列(2)信息披露違規處罰 (Shock)與明星分析師(Star)交互項(Starshock)的系數為1.323,在1%的水平上顯著為正,說明信息披露違規處罰后,與非明星分析師相比,明星分析師對連鎖董事公司預測偏差更大,預測準確性更低,再次驗證研究假設H2。

表5的列(3)報告了信息披露違規處罰與連鎖董事公司分析師預測正向偏差的回歸結果。信息披露違規處罰(Shock)與連鎖董事公司分析師預測正向偏差(Ferror+)的系數為0.305,在1%的水平上顯著,說明信息披露違規處罰顯著增大了分析師對連鎖董事公司盈余預測的正向偏差。列(4)報告了明星分析師對信息披露違規處罰與連鎖董事公司分析師預測正向偏差的調節效應的回歸結果。列(4)信息披露違規處罰(Shock)與明星分析師(Star)交互項(Starshock)的系數為1.550,在1%的水平上顯著為正,說明信息披露違規處罰后,與非明星分析師相比,明星分析師加劇了連鎖董事公司預測正向偏差。

表5的列(5)報告了信息披露違規處罰與連鎖董事公司分析師預測負向偏差的回歸結果。信息披露違規處罰(Shock)與連鎖董事公司分析師預測負向偏差(Ferror-)的系數為-0.017,統計上并不顯著,說明信息披露違規處罰對連鎖董事公司分析師盈余預測負向偏差無顯著影響。列 (6)報告了明星分析師對信息披露違規處罰與連鎖董事公司分析師預測負向偏差調節效應的回歸結果。信息披露違規處罰(Shock)與明星分析師(Star)交互項(Starshock)的系數也不顯著,說明信息披露違規處罰后,明星分析師對連鎖董事公司盈余預測的負向偏差無顯著調節效應。

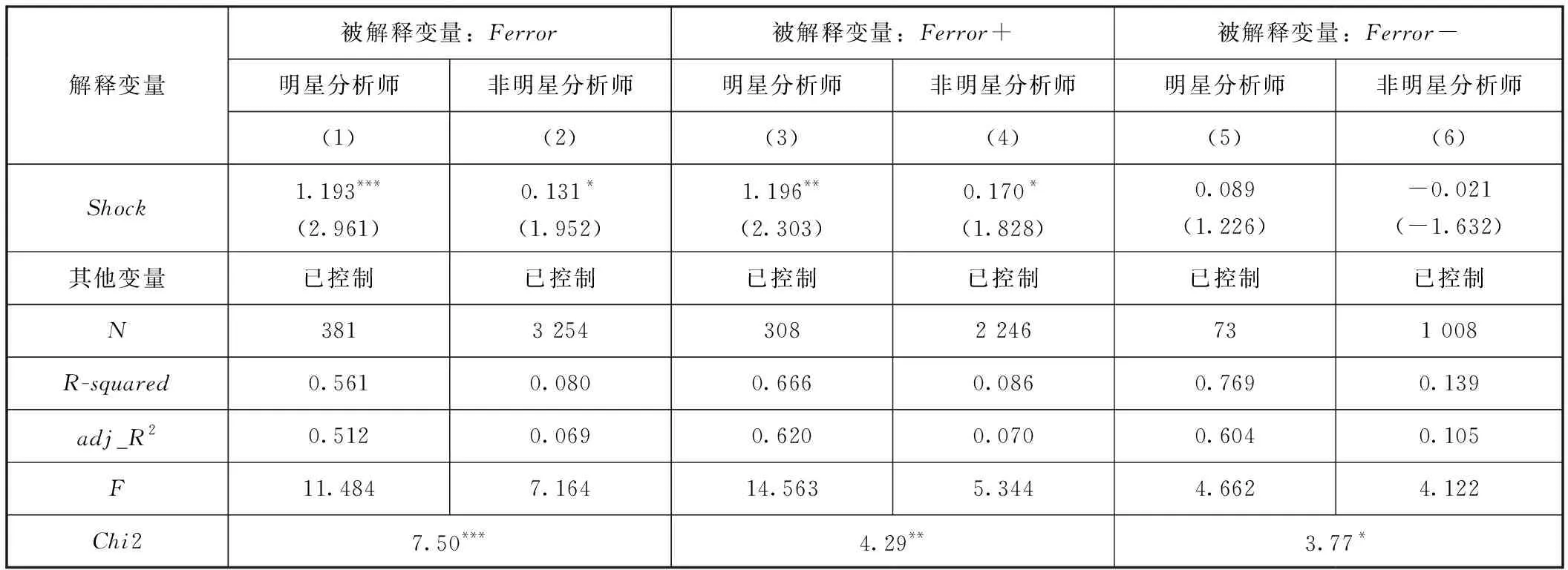

進一步地,使用Ferror、Ferror+和Ferror-按明星分析師和非明星分析師對模型(2)進行分組檢驗,考察組間差異的顯著性,回歸結果見表6。

表6 明星分析師與非明星分析師的盈余預測偏差分組差異檢驗結果

如表6所示,列(1)明星分析師組中,信息披露違規處罰(Shock)與連鎖董事公司分析師預測偏差(Ferror)的系數為1.193,在1%的水平上顯著;列(2)非明星分析師組中,信息披露違規處罰(Shock)與連鎖董事公司分析師預測偏差(Ferror)的系數為0.131,在10%的水平上顯著。列(1)與列(2)兩組組間系數差異卡方值為7.50,且在1%的水平上顯著。該結果表明信息披露違規處罰后,與非明星分析師相比,明星分析師對連鎖董事公司預測偏差更大,預測準確性更低,進一步支持研究假設H2。

表6的列(3)明星分析師組中,信息披露違規處罰(Shock)與連鎖董事公司分析師預測正向偏差(Ferror+)的系數為1.196,在5%的水平上顯著;列(4)非明星分析師組中,信息披露違規處罰(Shock)與連鎖董事公司分析師預測正向偏差(Ferror+)的系數為0.170,在10%的水平上顯著。列(3)與列(4)兩組組間系數差異卡方值為4.29,且在5%的水平上顯著。該結果表明信息披露違規處罰后,與非明星分析師相比,明星分析師對連鎖董事公司預測正向偏差更大,進而導致預測準確性更低。

表6的列(5)和列(6)中信息披露違規處罰(Shock)與連鎖董事公司分析師預測負向偏差(Ferror-)均不顯著。該結果表明信息披露違規處罰后,明星分析師和非明星分析師并沒有對連鎖董事公司預測負向偏差產生顯著影響。

綜上可知,信息披露違規處罰顯著增大分析師對連鎖董事公司盈余預測的正向偏差,對分析師盈余預測負向偏差無顯著影響,并且明星分析師對連鎖董事公司盈余預測正向偏差發揮顯著的負面調節效應,即相比于非明星分析師,明星分析師顯著增大連鎖董事公司分析師預測的正向偏差,對盈余預測的負向偏差無顯著影響。

根據前文研究假設H2的理論推理:基于迎合動機或者利益結盟動機,信息披露違規處罰后,與非明星分析師相比,明星分析師盈余預測準確性更低,表5和表6這一結果意味著H2中明星分析師對其連鎖董事公司盈余預測準確性更低,不是由于明星分析師迎合動機導致,更可能是與分析師和連鎖董事公司或證券公司之間存在利益結盟有關。根據Gu等(2013)[17]的研究,證券公司與分析師之間存在利益交換的可能性,證券公司可能會借助交易傭金對分析師施加壓力,導致分析師發布更為樂觀的預測,準確性降低。唐松蓮和陳偉(2017)[16]研究也發現分析師與上市公司利益結盟,導致盈余預測的準確性進一步下降,分析師的聲譽效應并沒有戰勝利益結盟動機。在上一部分分析中,我們發現信息披露違規處罰引發資本市場對連鎖董事公司的負面反應,連鎖董事公司的股價發生顯著下降,投資者對連鎖董事公司持有負面預期。因此,連鎖董事公司的管理層或證券公司很可能存在向上調整市場預期的動機,借助交易傭金對分析師施壓。與非明星分析師相比,明星分析師的薪酬更高,因而面對傭金壓力更大,導致分析師(包括明星分析師)對連鎖董事公司發布更為樂觀的盈余預測,盈余預測偏差進一步增大。

六、結論與啟示

本文基于2010—2017年證券分析師對滬深非金融A股上市公司盈余預測樣本,研究公司發生信息披露違規處罰這一外生事件,對其連鎖董事公司分析師盈余預測產生的溢出效應以及明星分析師的調節效應。通過實證研究,本文得出以下結論:

第一,信息披露違規處罰發生后,分析師對其連鎖董事公司盈余預測準確性顯著降低。

第二,信息披露違規處罰發生后,明星分析師和非明星分析師對連鎖董事公司的預測準確性存顯著差別。明星分析師對連鎖董事公司盈余預測準確性發揮顯著的負面調節效應,與非明星分析師相比,明星分析師對連鎖董事公司預測準確性更低。

第三,信息披露違規處罰引發資本市場對連鎖董事公司的負面反應。連鎖董事公司超額累計收益顯著下降,股價顯著下跌。

第四,信息披露違規處罰顯著增大分析師對連鎖董事公司盈余預測的正向偏差,對分析師盈余預測負向偏差無顯著影響,并且相比于非明星分析師,明星分析師對連鎖董事公司盈余預測的正向偏差更大。

本文的研究結論對證監會具有重要的啟示:

第一,防控監管處罰因董事網絡溢出的金融風險。基于董事網絡,信息披露違規處罰后,分析師對連鎖董事公司預測準確性降低,將會損害信息傳遞和資本市場的效率,隨之產生的市場風險首先是向不具備風險承受能力的普通投資者擴散,更有可能通過行業、流動性、產品聯結等其他渠道引發跨市場、跨機構的風險聯動,演化成區域性、系統性金融風險。證監會需要加強防控因董事網絡產生的金融風險的擴散與傳染。

第二,目前中國資本市場中,亟待建立分析師聲譽激勵的完備機制,包括聲譽回報機制,獎懲分明,優勝劣汰機制。分析師聲譽激勵機制有效性存在問題。信息披露違規處罰后,“明星”名譽對分析師預測準確性發揮負向調節作用,明星分析師對連鎖董事公司盈余預測的樂觀偏差更大。該結果說明在中國資本市場中,分析師利益結盟動機超過聲譽效應,導致現有的聲譽機制在一定程度上被扭曲。建議進一步完善明星分析師評選的機制,建立更客觀公正的量化評價標準。證監會可以應用大數據、云計算等監管科技手段,發揮分析師“明星”榮譽的積極治理效應,提升主動監管效率,對整個資本市場運行狀態進行實時的風險監測與預警。