《西廂記》用典之探析

◎王 琦

(山西師范大學戲劇與影視學院 山西 太原 030031)

王實甫在《西廂記》中對詩詞與典故的運用頗為自然準確,整個意境恰渾然一體。本文以《六十種曲西廂記(北)》為本,將劇中出現的經典、典故、詩詞逐一制表,以窺《西廂記》語言之精妙與王實甫創作之才思。

一、經典之運用

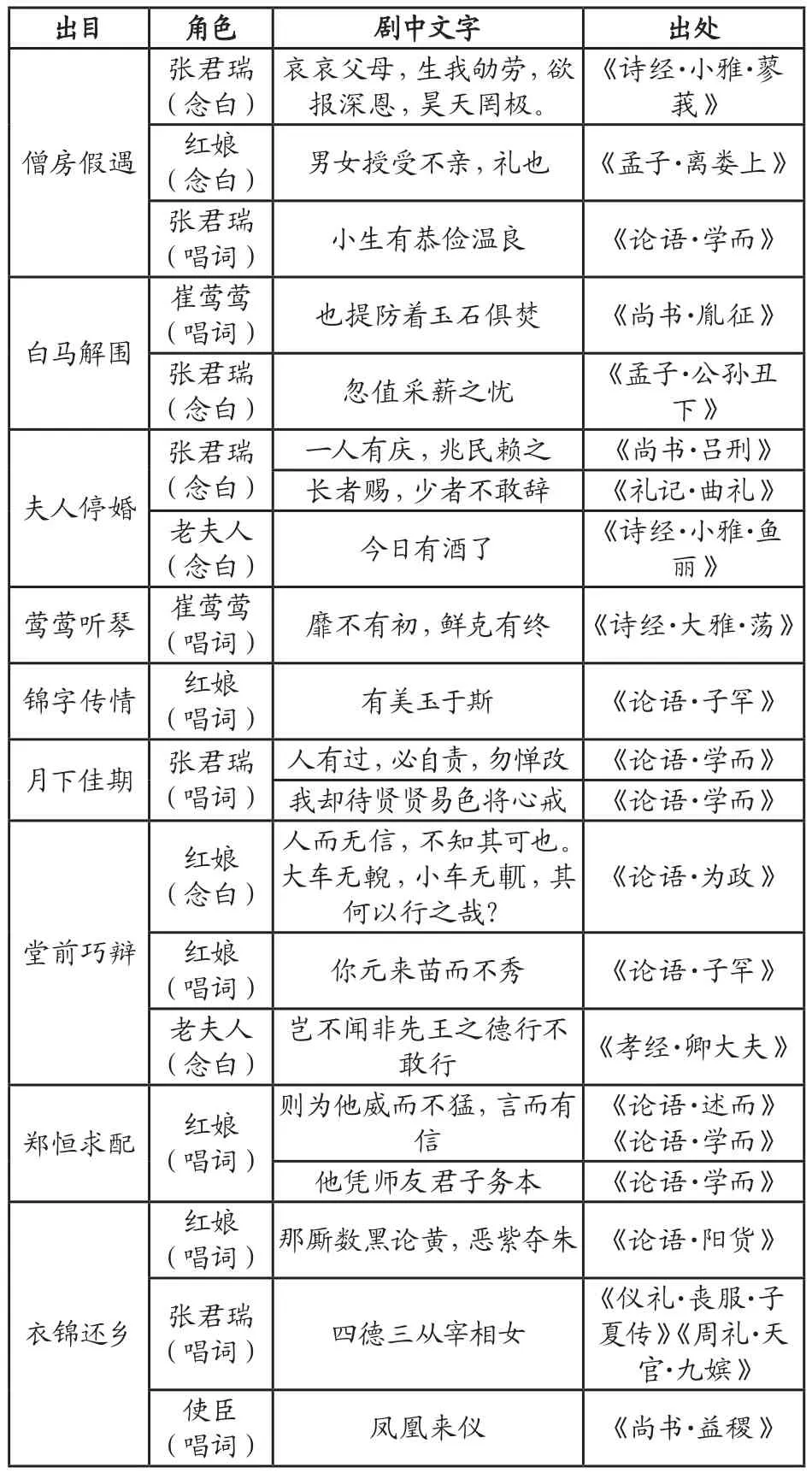

表1 -1《西廂記》經典之運用

此處所謂“經典”乃以四庫目錄分類法為據,專指經部類典籍。從上表可知,王實甫對典籍的運用基本上遍及經部各類而尤以《論語》《詩經》為最,由此可見在少數民族政權統治的金元時期,文人依然受到了中原傳統思想文化的影響,并將這種因子滲透在具體的創作中。在這20處經典運用中,有8處出自張君瑞,內容涉及《詩》《禮》《四書》等,符合張生熟諳經籍的角色設置,而紅娘竟也有7處之多,《論語》《孟子》信手拈來,這樣的才學似乎不應該出現在一個身處封建時代的婢女身上,有悖常理。在《妝臺窺簡》一出中,紅娘自白道:“我又不識字,知他寫著甚么?”如此交代,劇中的紅娘確是目不識丁了,而就是這樣一個一字不識的婢女在《僧房假遇》中遇到張生冒言自報家門且透露接近之意時,不掩怒氣地對其一通搶白,以“男女授受不親”之禮讓張生自覺理屈喟嘆;在《堂前巧辯》如此緊張的場合中,面對老夫人的嚴詞問責,紅娘還能不卑不亢地說出“人而無信,不知其可”這樣引經據典之語,并鞭辟入里地分析當下事況處理方法的利弊,為自己開脫的同時也為崔張二人的結合覓得良由。

王實甫花偌多筆墨塑造紅娘這一典型形象,一是出于戲曲情節的推動,需要一個“中間人”為崔張二人的愛情故事營造情理上的可能性,被老夫人安置在鶯鶯身邊行監坐守又聰慧機警的紅娘便成了劇中的不二人選,再是紅娘形象的內在自洽性,在科舉盛行、崇尚知識的唐朝,紅娘內心也有對學識的渴望,只是礙于身份未能如愿,所幸每日陪侍在才情過人的鶯鶯身側得以耳濡目染,又賴其聰明靈秀,故而能在不同場合中引用得當,有理有據。王實甫這一匠心獨運超越了前人之《鶯鶯傳》與《西廂記諸宮調》,完成了藝術形象上的獨創。

二、典故之巧用

表2 -1《西廂記》典故之巧用

佛殿奇逢 張君瑞(唱詞)投至得云路鵬程九萬里 《逍遙游》則被你引了人意馬心猿 《周易·參同契》將一座梵王宮疑是武陵源 《幽明錄》僧房假遇 張君瑞(唱詞) 他有德言工貌 《女誡·婦行》墻角聯吟 張君瑞(念白)我雖不及司馬相如,我則看小姐頗有文君之意。《史記·司馬相如列傳》齋壇鬧會 張君瑞(唱詞) 怎當他傾國傾城貌《漢書·孝武李夫人傳》白馬解圍崔鶯鶯(唱詞) 便待要博望燒屯 《三國志·蜀書·先主傳》張君瑞(念白) 重賞之下,必有勇夫 《黃石公三略》杜確(念白)孫子有曰:凡用兵之法,將受命于君…知用兵矣《孫子·九變》紅娘請宴 紅娘(唱詞) 恭敬不如從命 《筍譜》夫人停婚崔鶯鶯(唱詞) 變做了夢里南柯 《南柯太守傳》張君瑞(念白)卻不道書中有女顏如玉 《勸學文》張生(念白)可憐刺股懸梁志 《戰國策·秦策一》《太平御覽》小生當筑壇拜將 《史記·淮陰侯列傳》鶯鶯聽琴 崔鶯鶯(唱詞)裴航不作游仙夢 《傳奇·裴航》《開元天寶遺事》兀的不似隔著巫山幾萬重,怎得個人來信息通?便做道十二巫峰,他也曾赴高唐來夢中。《高唐賦》妝臺窺簡紅娘(唱詞)隔墻兒險化做望夫山《幽明錄》元來那詩句兒里包籠著三更棗 《高僧傳》便做道孟光接了梁鴻案 《后漢書·梁鴻傳》張生(念白)無端三足烏,團團光爍爍。安得后羿弓,射此一輪落。《春秋元命苞》《淮南子·本經訓》乘夜逾墻 崔鶯鶯(念白)看你有何面目見江東父老 《史記·項羽本紀》月下佳期 崔鶯鶯(念白) 使妾有白頭之嘆 《西京雜記》長亭送別 崔鶯鶯(唱詞)蝸角虛名 《莊子·則陽》蠅頭微利 《難莊論》草橋驚夢 張君瑞(唱詞)原來是虛飄飄莊周夢蝴蝶 《莊子·齊物論》

典故指詩文中所引用的古書中的故事或有出處的詞句,通常寥寥數語便可傳達出完整意境。《西廂記》的典故運用既體現在上表所提到的戲曲語言中,又暗藏在相關的戲曲情節里。

在《妝臺窺簡》一出中,張生看到鶯鶯書信喜不自勝,以“猜詩謎的杜家,風流隋何,浪子陸賈”自詡,將鶯鶯詩中的“玉人”解為墻外的自己,“拂墻花影動,疑是玉人來”一句便是著他跳過墻來,于是乎有了《乘夜逾墻》這頗富趣味的一出。“墻”在這段戲曲情節里是崔張二人之間的阻隔物,早在先秦時期,《詩經》的國風百象中便出現了以“墻”暗喻情感阻隔的情節,“將仲子兮,無逾我墻,無折我樹桑。豈敢愛之?畏我諸兄。仲可懷也,諸兄之言亦可畏也。”一位少女含恨勸告自己的心上人切勿越過墻來,雖心中甚念但更畏懼社會輿論的壓迫,揭示了封建禮法對有情男女的束縛,最終不得“逾墻”,而《西廂記》通過“錯解詩意”“乘夜逾墻”這一系列喜劇性舞臺動作的設置,讓崔張二人勇敢認清各自心意并突破禮教束縛終得以月下相期。在人物對“逾墻”這一經典情節的態度轉變中,我們看到人性的光芒隨著歷史的推進而愈發耀眼。

從語言到情節,王實甫對典故的運用有所本有所創,讓《西廂記》自具一番獨特韻味。

三、詩詞之化用

表3 -1《西廂記》詩詞之化用

妝臺窺簡 紅娘(唱詞)晚妝殘[南唐]李煜《搗練子》“云鬟亂,晚妝殘,帶恨眉兒遠岫攢。”羅衣不奈五更寒[南唐]李煜《浪淘沙》“簾外雨潺潺,春意闌珊,羅衾不耐五更寒”寂寞淚闌干[唐]白居易《長恨歌》“玉容寂寞淚闌干,梨花一枝春帶雨”乘夜逾墻 紅娘(唱詞)淡黃楊柳帶棲鴉[宋]賀鑄《減字浣溪沙》“樓角初銷一縷霞,淡黃楊柳暗棲鴉”再休題春宵一刻千金價[宋]蘇軾《春夜》“春宵一刻值千金,花有清香月有陰”倩紅問病 紅娘(唱詞)自從海棠開想到如今[宋]孫夫人《憶秦娥》“海棠開后,望到如今”月下佳期 張君瑞(唱詞)月移花影 [宋]王安石《夜直》“春色惱人眠不得,月移花影上欄干”想當初不如不遇傾城色[唐]白居易《李夫人》“人非木石皆有情,不如不遇傾城色”紅娘(唱詞)堂前巧辯當夜個月明才上柳梢頭,卻早人約黃昏后[宋]歐陽修/朱淑真《生查子·元夕》“月上柳梢頭,人約黃昏后”崔鶯鶯(念白)寄語西河堤畔柳,安排青眼送行人[金]高汝勵“寄謝東門千樹柳,安排青眼送行人”長亭送別 崔鶯鶯(唱詞)碧云天,黃花地,西風緊,北雁南飛[宋]范仲淹《蘇幕遮》“碧云天,黃葉地,秋色連波,波上寒煙翠”草橋驚夢 崔鶯鶯(唱詞)暮雨催寒蛩,曉風吹殘月。今宵酒醒何處也?[宋]柳永《雨霖鈴》“今宵酒醒何處?楊柳岸,曉風殘月”休猜做瓶墜簪折[唐]白居易《井底引銀瓶》“瓶沉簪折知奈何?似妾今朝與君別”[南唐]李璟《浣溪沙》“風壓輕云貼水飛,乍晴池館燕爭泥。沈郎多病不勝衣”紅娘(唱詞)紅娘(念白)沈郎腰細不勝衣泥金報捷[宋]李清照《醉花陰》“簾卷西風,人比黃花瘦”崔鶯鶯(唱詞)楊柳眉顰,人比黃花瘦到如今悔教夫婿覓封侯[唐]王昌齡《閨怨》“忽見陌頭楊柳色,悔教夫婿覓封侯”尺素緘愁 張君瑞(唱詞)昨宵愛春風桃李花開夜,今日愁秋雨梧桐葉落時[唐]白居易《長恨歌》“春風桃李花開日,秋雨梧桐葉落時”

詩詞自古便是中國古典文學的經典范式,因其韻因其境,《西廂記》在創作過程中也引用了大量古詩詞,上至樂府,下至宋詞,委婉深致,無愧于“花間美人”之譽。相較于張君瑞精通經籍典故的士子形象,王實甫將崔鶯鶯塑造成一個芙蓉飾面、詩詞為心的閨中小姐形象,既有大家閨秀的莊重矜持,又不失青春少女的女兒本性,如上表所示,鶯鶯吟詠詩詞占全劇所引之一半,可見王實甫之用心。

縱觀上述詩詞的化用方式,主要有三:一是對原詩原詞的直接引用或提煉化用,《白馬解圍》中崔鶯鶯不知危險將近,兀自沉浸在對張生的情難自禁中,“雨打梨花深閉門”“風飄萬點正愁人”直接借用古人詞句表達自己內心情態;二是將民間口語融入曲詞,“我則道怎生般炮鳳烹龍”“可教我翠袖殷勤捧玉鍾”“當夜個月明才上柳梢頭,卻早人約黃昏后”,在借用詩詞的同時也結合其作為戲曲的特殊性將民間口頭俚語加入其間,更貼近下里巴人的文本特征;再者就是戲曲情境與詩詞原貌的結合,《泥金報捷》中,紅娘形容思念過度的鶯鶯是“楊柳眉顰,人比黃花瘦”,此句既借易安居士之名句表露愁態,又寫明鶯鶯眉頭不展的憂思,《尺素緘愁》中的張生亦是如此,“昨宵愛春風桃李花開夜,今日愁秋雨梧桐葉落時”,將“昨宵愛”與“今日愁”置于樂天之詩句中,今昔一經對比,思念之愁緒便訴諸紙上。

在對詩詞進行整理時發現《西廂記》存在文學創作中的穿越現象,這里的“穿越”不是指劇中人物的時空變換,而是指作者王實甫以主觀眼光賦予劇中人物所未知曉的詩詞佳句,具體分析如下。在全劇開端《佛殿奇逢》中,張生出場并表明身份,自言:“小生姓張,名珙,字君瑞,本貫西洛人也……即今貞元十七年二月上旬,唐德宗即位,欲往上朝取應,路經河中府。”由此可知,故事發生的時間背景是唐朝中期,然而如上表所示,唐后詩詞多次出現于劇中人物的唱詞與念白中,當為穿越之筆。從創作者的角度看,身處金代的王實甫一方面是想通過這些詩詞的化用讓曲詞更加典雅凝練,另一方面是想烘托氛圍以更加生動地塑造人物形象,這樣的描述做到了情感真實,但忽略了歷史真實。從接受者的角度看,品讀或欣賞《西廂記》的群體無疑是與作者同時期或更晚時代的人,他們對于劇中所引用詩詞的感知是迎合著自己記憶中的碎片,隨場景變換而調動不同情感區域,以達到戲里戲外共鳴的過程,這些“不合時宜”的詩詞不會讓接受者覺得唐突,反而有助于他們更好地感受《西廂記》的魅力。

“花間美人,鋪敘委婉,深得騷人之趣。極有佳句,若玉環之出浴華清,綠珠之采蓮洛浦。”王實甫對經典、典故與詩詞的巧妙運用讓《西廂記》的語言擁有了更加深入人心的力量。