費縣方言詞匯分布模式探究

◎張金艷

(上海師范大學人文學院 上海 200234)

地理語言學通過實地調查,從獲得的眾多語言事實中整理語言特征,并進行語言地圖的繪制,結合社會歷史文化等因素進行分析,解釋其分布特征及探索語言變化的過程和機制。運用地理語言學的研究方法可以對方言進行地理分類并在此基礎上進行歷史演變的考證,因此也是本文的理論支撐。

費縣地處山東省東南部,其方言屬于中原官話區兗菏片。以往對費縣方言的研究主要在山東方言的研究中展開,而專門對費縣方言進行研究的目前僅有邵燕梅等人出版的《費縣方言志》一書,對費縣方言語音、詞匯和語法進行了較為細致的研究,展現了費縣方言獨有的特點。除了這一書,其他有關費縣的專著、專題論文等屈指可數。“費縣方言雖頗具特色,但前人涉獵甚少”。用來說明目前費縣方言的研究現狀也不為過。目前來說,費縣方言的研究主要集中在語音音系的分析和聲調的實驗研究方面,這其中也只是以某一鄉鎮為代表點。而關于詞匯的研究基本處于空白,《費縣方言志》一書列舉了眾多詞匯,但僅是對其意義進行了解釋,未探究詞匯之間的差異。

鑒于前人研究出現的這些問題,本文擬用ArcGis軟件進行方言地圖的繪制,從地理語言學角度對費縣方言詞匯進行系統的梳理和比較,并嘗試進行詞匯分布、演變以及文化內涵上的闡釋。以期能夠幫助我們了解費縣的詞匯特色,豐富費縣方言的研究,并進一步充實地理語言學的材料。

一、南北分布模式

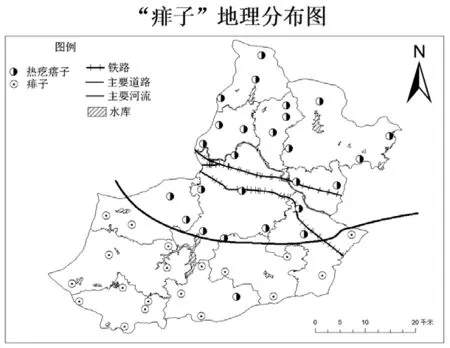

1.痱子

痱子,是高溫悶熱環境下,汗液附著皮膚表面,導致皮膚角質層發生腫脹,汗腺阻塞而形成的丘疹、水皰或膿皰。是常發于夏季或較炎熱環境下的一種皮膚病。調查時詢問人們夏季由于熱身上起的疙瘩土話怎么說即可。

痱子在費縣境內主要有兩種詞形:痱子、熱疙瘩子。“痱子”與普通話說法一致,應是受到普通話的影響,為后起形式。主要分布在南部山區和東部探沂鎮南部部分平原地區。“熱疙瘩子”結構為定中結構,首先限定詞“熱”說明了環境,“疙瘩”是起的皰疹的外在形式,后又加上詞尾“子”構成。從口語度角度來看,“熱疙瘩子”更為口語化,并且分布范圍廣泛,推測其為本地固有形式。此種詞形主要分布在費縣中北部,分布范圍較大,并且南部的一個調查點管流莊也出現了此種詞形。因為此點的發音人年紀較大,保留了較土的形式,認為其應該是固有形式的殘留。

根據詞匯的分布,我們可以畫出詞匯“痱子”的同言線。同言線呈弧形在費縣中南部穿過,將費縣縣境分為南北兩部分。

2.繭子

繭子,即手上的厚皮,醫學上稱為胼胝,“人手足忽然皮厚澀而圓如繭者,謂之胼胝”,通常百姓稱為膙子,還稱為腳墊等,是皮膚長期接觸硬物,摩擦壓迫產生的比其他部位稍厚且粗糙的硬皮。調查時我們指著手上磨出的硬皮便可問出準確答案。

繭子在費縣主要有兩種說法 :[ka? tθ?]、[t?ia? tθ?]。[ka? tθ?]因目前不知本字為何,暫且用音標表示。從圖中可以看出,此詞形占據了圖的三分之二,除石井鎮、馬莊鎮、梁邱鎮及其與朱田鎮相鄰的一個調查點以及新莊鎮的兩個調查點外,以北地區均為此種詞形,分布范圍廣泛。[t?ia? tθ?]本字應為“膙子”。主要分布在縣境南部幾個鄉鎮。

從音韻變化角度看,[ka? tθ?]仍保留了團音,為早期形式。[t?ia? tθ?]保留了喉牙音,為新近變化的形式。并且從分布情況以及數量來看,[ka? tθ?]為費縣方言的固有形式,[t?ia? tθ?]為后起形式。

根據詞形各自的分布特點,可以繪制出同言線,同言線大致從S342省道上方穿過,與省道平行。

二、ABA分布模式

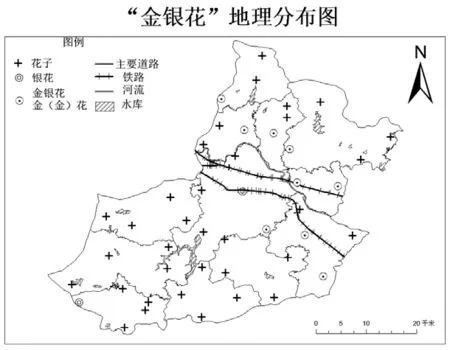

1.金銀花

金銀花,中藥名,呈棒槌狀,稍微彎曲,上粗下細,氣味較清香,多用于泡茶,具有清熱解毒的功效。由于費縣本地周圍均有種植,人們在當季紛紛上山采取金銀花,家用或者銷往各地,在調查過程中也遇到其他鄉鎮進村收金銀花的過程。因此人們對這一詞匯較為熟悉,調查時只需詢問當地最常泡茶喝的銀白色的花的土話稱作什么即可得到答案。

金銀花在費縣境內的詞形主要有四種:花子、金銀花、金金花、銀花。“金銀花”與普通話說法一致,說出此詞形的發音人多集中于費縣城區,由于城區是最先受到普通話推廣影響的地方,所以也表現出了被影響的趨勢。詞形“金金花”為“金銀花”的音變形式,第二個音節“銀”產生了增音,由零聲母音節轉變為雙音節,增添了一個舌尖前音變為“金”。由于二者存在音變的層次,因此可以劃分為一類。

實地調查中從發音人處了解到,人們更容易通過最直觀的方式,即植物的顏色來簡單稱呼命名。詞形“金銀花、金金花、銀花”都是此種命名方式。“金銀花”與“銀花”僅有首字的區別。推測也許與金銀花不同時期的顏色變化有關。初期的金銀花顏色較淡,表面呈黃白色,后期顏色比較鮮明,前半部分為暗黃色,后半部分為銀白色,不同的人根據不同時期的植物顏色來稱呼,這也有個人的喜好習慣等因素。“花子”是當地最普遍的叫法,構詞形式為“詞根+子”,費縣方言有大量的“子”尾詞,如“手布子、面條子、耳門子”等,體現了費縣方言的特色,且口語度較高。

從上圖地理分布圖可以明顯地看出各種詞形的不同分布情況。“花子”分布廣泛,北部和南部大部分均有此種說法,且地域特征明顯,應為本地固有詞形。“金銀花”分布在費縣縣城中心周圍,為境內核心地區,受到新事物的影響較大,此地人們在普通話中學習并使用這個詞形,后又經過不斷的傳播,音變產生了詞形“金金花”,屬于詞形特征的新創,這兩種均為本地后起詞形。“銀花”僅分布在縣境最南端石井鎮的一個調查點。總體來看,這三種詞形的分布呈現出了典型的“ABA”分布格局。

2.蒲公英

蒲公英,屬菊科蒲公英屬植物,多生長在路邊、河灘前等地。可做中藥材使用,也可泡茶飲用,具有清熱解毒、消腫抗菌的作用,是藥食兼用的植物。實地調查過程中只需詢問長著白絨球,能夠隨風四散開的植物的名稱即可。

蒲公英在費縣境內的詞形主要有五種,婆[ph?]婆丁、孛[p?]孛丁、[?au khu phiau]、[lau khu tθuei]、毛毛球。其中占絕大多數的僅有兩種,即“婆婆丁”“丁”,且讀音中[o]韻母均讀為[?]。

婆婆丁是一種可以食用的野菜,從名稱看與蒲公英毫無關系,但通過觀察其生長過程,可以知道婆婆丁即幼年時的蒲公英。婆婆丁破土而出后,長出的鋸齒狀的葉子匍匐在地里,不久便會在根部長出一支細長的莛子,在結出骨朵后會開黃花,等到花敗便會出現白色的小絨球,即蒲公英。不了解其生長過程的人便會以為這是兩種不同的植物。詞形“婆婆丁”即“孛孛丁”的音變形式。二者區別即是聲母是否送氣。我們知道聲母除了同化作用發生變化之外,還有一種變化不易察覺,即不送氣的聲母連讀時變為送氣的聲母。如 :簸箕[p? t?i]—[p? t?hi],“箕”的聲母讀音由不送氣音讀為送氣音,是費縣方言中最為常見的讀音。符合語音的發音經濟性原則。類似還有掃帚[s? t?u]—[s? t?hu]的“帚”,板凳[p? t??]—[p? th??]的“凳”等。詞形“毛毛球”則是人們根據蒲公英的外形來稱呼的,形象貼切。

[?au khu phiau]因不知本字為何,故用音標來標注。[lau khu tθuei]本字應為老鴉嘴。老鴉嘴,為一種中草藥名,為山牽牛屬植物大花山牽牛,由于此種植物的上部較長,下部形似一個球,并且其花朵開裂時比較像烏鴉嘴而得名。通過實地調查發現費縣境內人們多稱烏鴉為“老鴰[khuo]”“黑老鴰[khua]”等,顯而易見,“老鴉”即費縣人們所稱“老鴰[khuo]”,即讀為[lau khuo tθuei],但其中“鴰”讀為輕聲,時長較短,音節進一步弱化后逐漸不發音,最后韻腹脫落,只剩下韻頭高元音“u”充當主要元音,發音較省力,同時也符合發音的經濟性原則。經查閱資料以及仔細的對比,認為此詞形應是發音人的錯誤理解,其與詢問的詞語“蒲公英”無關聯,只是因為老鴉嘴也具有與蒲公英同等的藥效,使人們產生了誤解。

從地理分布圖可以清晰地看出各個詞形的地理分布趨勢。“孛孛丁”占據了費縣南部山區以及北部山區,“婆婆丁”主要分布在縣城北部以及探沂鎮等中部平原地區,且零星分布在北部山區幾個調查點。詞形[?au khu phiau]、[lau khu tθuei]、毛毛球均只有一個調查點出現,具有個別性,并不對費縣境內總體分布格局產生影響。

總的來看,蒲公英的詞形在費縣境內整體呈現出了ABA的分布格局。

三、連續分布模式

氣球,是可以充進氣體的一種密封袋,有多種形狀,多為小孩玩具。

氣球在費縣境內有三種詞形:氣球、氣茄子、洋茄子。“氣球”即現在普遍通行的說法。詞形“洋茄子”從首字可以看出其為外來名稱。洋茄子本指番茄,后來因為氣球與圓鼓鼓的番茄形似,詞義發生轉移,也用來表示氣球。“氣茄子”與詞形“洋茄子”僅有首字的區別,這兩種詞形相似性較大,詞語之間應該存在著歷史關系。“氣茄子”應該晚于“洋茄子”,是“洋茄子”在不斷傳播中產生的新的說法。

從圖中可以看出,“洋茄子”主要分布在費縣的西北角,“氣球”主要分布在國道附近以及費縣東北角,并且零散分布在朱田鎮的兩個調查點以及探沂鎮的東部兩個調查點。“氣茄子”說法占據范圍最廣泛,中南部基本都為此種說法。從費縣全境的詞形分布可以看出,自北向南分別為三種不同的詞形。這種分布情況也與柴田武在《語言地理學方法》中提出的“鄰接分布原則”相似。

前文提到,詞形“氣茄子”應是“洋茄子”不斷發展演變而產生的,是一脈相承的關系。而“氣球”為通行說法,且分布在經濟程度較高,發展較快的地方,受普通話影響較大,與其他兩種詞形相比,產生的時間較晚。由“鄰接分布原則”可知,此詞形晚于其他兩種詞形,是“氣茄子”“洋茄子”兩種詞形沖突下產生的新詞形。

綜上所述,運用地理語言學的方法,我們整理了具有費縣地域特征的詞表,進行實地調查以及運用ArcGIS軟件來繪制地圖。通過地圖可以明顯地看出各個詞匯不同詞形的地理分布情況,從而我們認為費縣內部方言詞匯具有鮮明的差異,并且呈現出了南北、ABA、連續分布的格局,表現出了多種分布模式。

結合地圖,本文對每個詞的不同詞形從分布以及詞形的演變、文化含義、構詞、俗詞源等角度進行了闡釋,以期能夠對費縣方言詞匯做出很好的解釋。

南北分布的兩張圖中,北面的詞形分布范圍均大于南面,并且經過論證,認為北面詞形形式較老,是本地固有詞形。南面詞形是受到其他影響逐漸演變而來。觀察圖中同言線位置及走向,均與342省道走向大致相同。342省道位于同言線下方,是南部山區主要的道路,前身是沂濟古道。沂濟古道橫貫縣境南部,途徑余店子、梁邱、關陽司,東通沂州,西通濟寧,漁鹽商販往來的重要通道。南部詞形最開始受到周邊縣區的影響,然后隨著交通路線逐漸影響其他地方,直至分布范圍越過省道。并且可以推測,這一影響趨勢會隨著南北之間的交流而逐漸加深。

ABA分布模式中,B區域處于中心地區,經濟發展程度較高,為南北聚集地,受影響程度大,詞形較晚。而南北多位于山區,詞形相對保留了較早的形式。而連續分布模式中詞語自北向南分別呈現出了三種不同的詞形。自北向南分別為區域ABC,B區域的詞形為AC區域詞形沖突之下產生的新詞形,并且也受到了其他地方影響。

綜上所述,可知費縣縣境詞匯的差異性較大,呈現出的三種不同分布模式也向我們展現了費縣方言詞匯的獨特性,從詞形的不同分布也可以看出費縣地區方言歷史發展演變情況,對我們了解費縣方言具有非常重要的意義,能夠進一步豐富費縣方言的內容,同時也充實地理語言學的內容。