主動行為對領導力涌現的作用機理研究

□文/張佳妮 夏 菲 史一喆 方亦男 楊楚風

(東南大學經濟管理學院 江蘇·南京)

[提要] 在新時代教育強國背景下,學生領導力的發展日益受到重視。作為推進大學生領導力涌現的前沿陣地,創新創業團隊在培育和研究領導力涌現的重要性也愈發凸顯。本文著眼于大學生創新創業團隊,在傳統領導力涌現量表基礎上結合大學生創新創業活動的特征形成調研量表,初步探究團隊成員主動行為與領導力涌現的作用機理,為大學生創新創業團隊領導力提升提供可行性建議。

黨的十九大強調,要以培養擔當民族復興大任的時代新人為著眼點,強化教育引導、實踐養成。在新時代,培養適應全球化要求的具有服務公眾能力的創新型領袖已成為現代高校的新要求新使命。本文立足大學生創新創業團隊,以團隊領袖在團隊中表征的領導力涌現作為研究重點,通過考察主動行為對領導力涌現的影響機制,試圖推進大學生領導力涌現的研究。

領導力涌現最早由Lord et al.于1986年提出,指在沒有正式領導的群體內部,個體對其他成員表現出的領導力的感知過程。在前因變量上,眾多文獻提及個體的特質對領導力涌現的影響。在個體的情感方面,Schaumberg&Flynn(2012)以內疚傾向預測其與個體領導力涌現的正向關系;Melwani et al.(2012)基于內隱理論探討了同情與蔑視作為社會比較性情感對個體領導力涌現的影響。除此之外,學者還發現自我監控、情商等個人能力因素也會影響領導力涌現水平。但目前研究仍主要集中在領導者自我效能、身份認同與領導自尊三個方面,學界對諸如任務/關系導向等特定類型的領導力涌現的討論仍十分罕見。在中介作用方面,DeRue et al.(2015)的研究發現典型領導角色的參與度在個體能力與領導力涌現之間的中介作用;Colbertet al.(2012)也闡釋了團隊貢獻會中介經驗開放性和盡責性與個體領導力涌現之間的關系,但影響力作為領導力涌現的重要預測因素,在研究領導力涌現的中介作用機制方面仍鮮有探討。在調節作用上,Serban etal.(2015)發現團隊類型與網絡密度對個體認知能力與領導力涌現之間的關系具有調節效應。但學界在個體行為狀態對領導力涌現的調節機制研究較少。

基于此,本文以大學生創新創業團隊作為研究對象,試圖厘清主動行為對領導力涌現的作用機制。在研究意義方面,本文拓展了領導力涌現的前因變量研究,豐富了大學生創新創業領域的文獻成果,在推動高校領導力教育改革方面亦有一定的現實價值。

一、概念界定與研究假設

(一)主動行為與領導力涌現。領導力涌現是指在團隊內部個體對其他成員所表現出的領導力的感知過程。

領導行為理論認為領導者的行為可以分為任務型領導力和關系型領導力。任務型領導力是指領導者主要著眼于任務的推進和目標的達成;關系型領導力是指領導者更注重團隊氛圍的構建及成員關系的維護。以往的元分析研究發現,這兩種領導行為都會正向地影響團隊的工作績效。

主動行為是指個體自我驅動,承擔超額工作的行為,以改變組織內外環境及個體為目的,并按照對象將其分為任務/關系型主動行為。任務型主動行為是對任務過程、目標的重新界定,而關系型主動行為則是指構建關系并尋求反饋的行動。

在創新創業團隊中,任務導向型領導者會為提升團隊績效而提出建議,并以激勵的方式集思廣益,使得團隊工作更高效,團隊氛圍更融洽,促使任務/關系型領導力的涌現。而關系導向型領導者,會向組員解釋自己的行為與決定,在團隊中形成任務導向的凝聚力,從而推動關系型/任務型領導力涌現。因此,本文提出如下假設:

H1a:任務型主動行為對任務型領導力涌現有正向影響

H1b:任務型主動行為對關系型領導力涌現有正向影響

H1c:關系型主動行為對任務型領導力涌現有正向影響

H1d:關系型主動行為對關系型領導力涌現有正向影響

(二)影響力的中介作用。影響力指的是領導者尊嚴,在團隊中具有較高的地位,往往通過科技創新貢獻能力,社會交往能力和價值實現能力等途徑實現領導力涌現。而實施主動行為的成員往往被認為愿意為他人或組織付出,因此會在團隊中確立權威,實現領導力涌現。據此,本文提出如下假設:

H2a:影響力在關系型主動行為對關系型領導力涌現的影響過程中具有中介作用

H2b:影響力在關系型主動行為對任務型領導力涌現的影響過程中具有中介作用

H2c:影響力在任務型主動行為對關系型領導力涌現的影響過程中具有中介作用

H2d:影響力在任務型主動行為對任務型領導力涌現的影響過程中具有中介作用

(三)成員熟悉度的調節作用。成員熟悉度,指團隊成員間的關系情況。研究表明成員熟悉度對團隊表現有深遠影響。在成員熟悉度越高的團隊中,領導者進行任務/關系型主動行為時會更加得心應手,更利于在團隊中產生影響。因此,本文提出如下假設:

H3a:成員熟悉度在任務型主動行為與影響力間起調節作用,成員熟悉度越高,任務型主動行為與影響力的正向關系越強

H3b:成員熟悉度在關系型主動行為與影響力間起調節作用,成員熟悉度越高,關系型主動行為與影響力正向關系越強

(四)任務復雜性的調節作用。任務復雜性指組織個體完成任務過程時結果的不確定性,這是任務的基本屬性。從認知視角分析,任務復雜性主要是由人的有限知識和有限理性導致的。

在創新創業項目中,任務復雜性會激勵領導者分配任務的任務型主動行為、凝聚團隊的關系型主動行為,進而在團隊中形成更高的影響力。因此,本文提出如下假設:

H4a:任務復雜性在任務型主動行為與影響力間起調節作用,任務復雜性越高,任務型主動行為與影響力的正向關系越強

H4b:任務復雜性在關系型主動行為與影響力間起調節作用,任務復雜性越高,關系型型主動行為與影響力的正向關系越強

(五)競爭人格的調節作用。競爭心理是人格特質的一個組成部分,體現為不同的交往方式、行為習慣,潛在影響個體的合作與競爭行為。

在團隊項目中,過低或過強的競爭人格都會負面影響團隊氛圍;而適度的競爭人格會增強領導者主動行為的作用,增強其在團隊中的影響力。因此,本文提出如下假設:

H5a:競爭人格在任務型主動行為與影響力間起調節作用,競爭人格越強,任務型主動行為與影響力的正向關系越強

H5b:競爭人格在關系型主動行為與影響力間起調節作用,競爭人格越強,關系型型主動行為與影響力的正向關系越強

二、研究設計

(一)樣本及數據收集。本研究依托線上問卷平臺,共發放問卷287份。在剔除答案存在明顯規律性、重復性及漏答等問題的樣本后,共得到了263份有效問卷。

(二)測量工具。本文測量采用李克特五點法,根據被調查者態度從“非常不同意”到“非常同意”依次賦分。量表具體來源如下:

1、主動行為量表:該量表改編自Frese,M.et al和Parker S.K.&Collins C.G,并將之劃分為任務型與關系型主動行為兩個維度。

2、影響力量表:主要采用Raymond(2005)所用的量表。

3、調節變量量表:參照柯江林等(2006)、謝曉非(2006)和張志明等(2019)所用量表,主要包括成員熟悉度、競爭人格、任務復雜性等。

4、領導力涌現量表:參照 Holtz&Harold(2013)的量表,將領導力涌現劃分為任務型與關系型兩種。

三、數據分析與結果

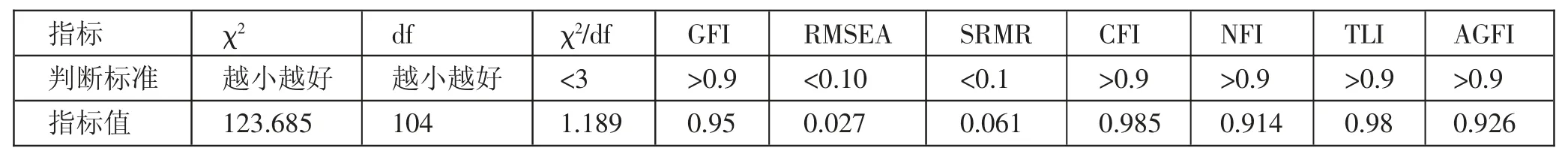

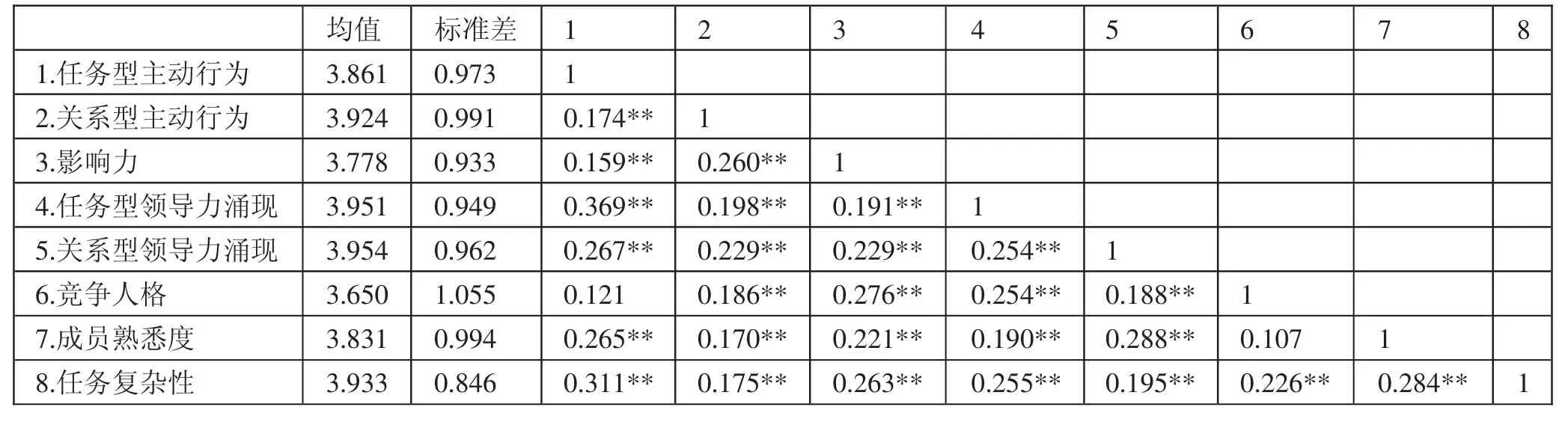

(一)信度和效度分析。研究采用SPSS 26和MPLUS 7.0進行信度和效度檢驗。分析結果表明,量表各個變量的Cronbach'sα系數分別為0.705~0.786,均達到系數在0.7以上的要求,表明各個量表的信度良好,具有較高的內部一致性。在效度檢驗方面,采用因子分析,結果顯示,量表整體的KMO值為0.716,且Bartlett的顯著性水平為0.000,表明量表效度良好,各題項可以穩定一致地反映數據情況。由表1可知,模型擬合指標χ2/df(卡方自由度比)、GFI、NFI(常規擬合指標)和CFI(比較擬合指標)均符合標準值;RMSEA(近似誤差均方根)小于0.1上限。SRMR、TLI與AGFI等指標也滿足規定要求。因此,該模型的擬合狀況較好。(表1、表2)

表1 模型擬合指標一覽表

表2 各變量均值、標準差和Pearson相關系數一覽表

(二)假設檢驗

1、主效應及中介效應檢驗。本研究采用SPSS統計軟件對數據進行層次回歸,對所提出假設進行檢驗,本研究主要假設的回歸分析結果如表3所示。(表3)

為檢驗任務型主動行為對于任務型領導力涌現的正向影響,構建了以任務型領導力涌現為因變量的模型1。由表3可知,任務型主動行為對任務型領導力涌現有正向影響,因此H1a成立。同理,由表3中模型2、模型4、模型5可知,任務型主動行為對關系型領導力涌現有正向影響,關系型主動行為對任務型領導力涌現有正向影響,關系型主動行為對關系型領導力涌現有正向影響,因此H1b、H1c、H1d均成立。

表3 分層回歸分析結果一覽表

其中,關系型主動行為對影響力的影響顯著(M9,β=0.261,p<0.01);其次,影響力對任務型/關系型領導力也有顯著影響(M2,β=0.201,p<0.01;M6,β=0.187,p<0.01);將自變量和中介變量同時加入回歸模型后,影響力對任務型/關系型領導力也有顯著影響(M4,β=0.131,p<0.05;M6,β=0.135,p<0.05)且關系型主動行為對任務型領導力涌現的影響系數β減小為0.090且不顯著(p>0.05),關系型主動行為對關系型領導力涌現的影響系數β減小為0.099且不顯著(p>0.05)。表明影響力在關系型主動行為對任務型/關系型領導力涌現的影響過程中起到了完全中介作用。故H2a、H2b成立。

而任務型主動行為對影響力的影響不顯著(M10,β=0.091,p>0.05),影響力對任務型/關系型領導力涌現也有顯著影響;將自變量和中介變量同時加入回歸模型后,任務型主動行為對關系型領導力涌現的影響系數β為0.338且顯著(p<0.01),任務型主動行為對關系型領導力涌現的影響系數β為0.187且顯著(p<0.05)。表明影響力在任務型主動行為對任務型/關系型領導力涌現的影響過程中沒有起到了完全中介作用。故H2c、H2d不成立。

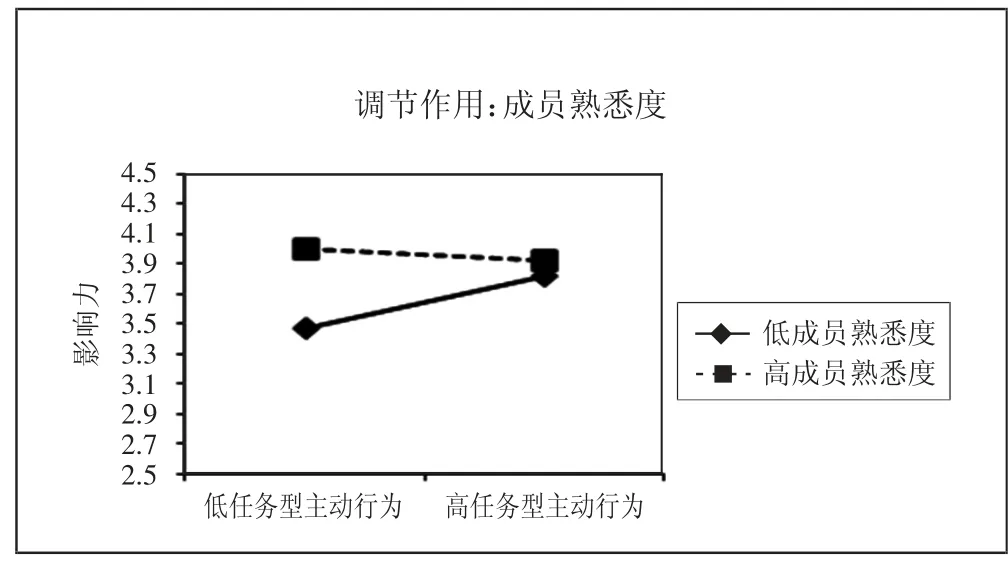

2、調節作用檢驗。本文采用Cohen等的簡單斜率分析,按照高于均值一個標準差和低于均值一個標準差分別繪制調節變量競爭人格、成員熟悉度、任務復雜性對影響力的調節效應示意圖。由表3可知,自變量任務型主動行為與調節變量成員熟悉度的交互項對影響力的調節作用顯著(M12,β=-0.135,p<0.05),自變量關系型主動行為與調節變量成員熟悉度的交互項對影響力的調節作用顯著(M15,β=-0.096,p>0.05)。由圖 1可知,當成員熟悉度越高時,任務型主動行為與影響力的正向關系變弱。當成員熟悉度較高時,關系型主動行為與影響力的正向關系更強。假設H3a成立,而假設H3b不成立。(圖1)

圖1 調節作用:成員熟悉度

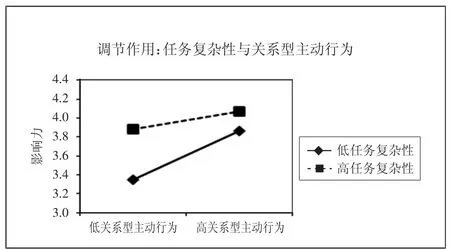

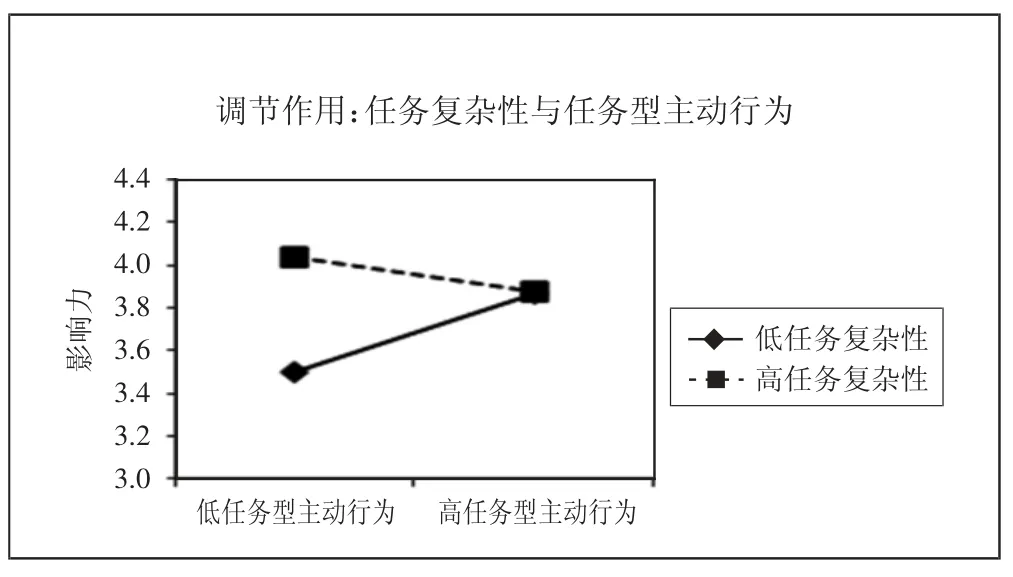

由表3可知,自變量任務型主動行為、關系型主動行為與調節變量任務復雜性的交互項均對影響力有著顯著影響(M13,β=-0.200,p<0.01;M16,β=-0.123,p=0.05)。由圖 2、圖 3可知,當任務復雜性較低時,任務型/關系型主動行為與影響力的正向關系更強。假設H4a、H4b得到驗證。(圖2、圖3)

圖2 調節作用:任務復雜性與關系型主動行為

圖3 調節作用:任務復雜性與任務型主動行為

由表3可知,自變量任務型主動行為與競爭人格的交互項對影響力的作用不顯著(M14,β=-0.043,p>0.05),自變量關系型主動行為與競爭人格的交互項對影響力的作用顯著(M17,β=-0.182,p<0.01)。由圖 4 可知,當競爭人格較高時,任務型主動行為與影響力的正向關系更強。當競爭人格較高時,關系型主動行為與影響力的正向關系變弱。假設H5a不成立,H5b得到驗證。(圖4)

圖4 調節作用:競爭人格

四、研究結論及展望

(一)研究結論。本文通過構建主動行為與領導力涌現模型,發現任務型主動行為對任務/關系型領導力涌現均呈正向影響,同時關系型主動行為對任務/關系型領導力涌現也呈現正向影響。這說明任務/關系導向型的領導者在任務完成方面和團隊環境方面都會獲得正向反饋。因此,領導者積極的主動行為會促進領導力涌現。

同時,影響力在關系型主動行為對任務/關系型領導力涌現的影響過程中均起到了完全中介作用。但將前因變量更換為任務型主動行為,影響力的中介作用表現不再明顯。這可能因為任務導向型領導者與團隊溝通較少,影響力難以表現,因而對領導力涌現沒有顯著作用。這一發現豐富了主動行為影響領導力涌現機制作用的路徑,表明關系導向型領導者相較任務導向型領導者在領導力涌現方面更具優勢。

在調節作用方面,成員熟悉度在任務型主動行為與影響力間起調節作用,而其在關系型主動行為與影響力間不存在調節作用,這說明成員熟悉度對于任務導向型領導者并不一定有積極作用,領導者采取行動時要根據成員熟悉度進行調整。而任務復雜性在關系/任務型主動行為與影響力之間均起調節作用,任務復雜性越低,影響力與任務/關系型主動行為的正向關系越強,說明任務的難易程度是領導者施加影響力的重要影響因素。競爭人格在關系型主動行為與影響力之間的調節作用顯著,將前置變量更換為任務型主動行為后的調節作用不再顯著,說明對于一個創新創業團隊,團隊內部的競爭環境會削弱關系導向型領導者的影響力。

(二)局限與展望。本文著眼于主動行為,基于領導行為理論構建了大學生主動行為與領導力涌現作用機理的理論模型,驗證了影響力在關系型主動行為對領導力涌現中的中介作用,檢驗了競爭人格、成員熟悉度與任務復雜性在這一機制中的調節效應,為當前領導力涌現研究提供了實證補充。

但本文仍在樣本選取、中介渠道與研究對象等方面存在一些不足。盡管研究證實了影響力對關系型主動行為和領導力涌現的中介作用,但在復雜多變的組織情境中,不能排除其他中介渠道如組員接納程度等,因此未來的研究可以繼續沿著這一框架探索更多的特質和與之相關的情境。同時,本研究證實了成員熟悉度、任務復雜性和競爭人格對主動行為和領導力涌現的調節作用;但鑒于大學生創新創業團隊的特殊性,未來可以從專業特點、導師指導等因素對模型加以延拓。