從鴛鴦蝴蝶派的反擊看新文學中心化的生成

韓晨輝

(山東師范大學 文學院,濟南 250014)

正如古希臘神廟上“認識你自己”的箴言一般,有時復雜的問題往往會落腳到“其到底為何物”這個看似簡單的問題上,也恰恰是這個簡潔的問題正巧是最復雜的設問。鴛鴦蝴蝶派這一概念的界定在文學史敘述中呈現出多元景觀①,但這一問題在研究中卻往往被忽略,部分研究者帶著對鴛鴦蝴蝶派的前理解直接介入到了學術研究中。對邊界闡釋的曖昧游移導致了鴛鴦蝴蝶派能指和所指的分離,這一較為含混的文學史概念容易引起人們對文學史敘述合理性的反思。因此,重新審視鴛鴦蝴蝶派及其有關研究就成為反思文學史書寫時所必然要面臨的一個問題。

新時期以來,鴛鴦蝴蝶派研究的共同實踐造成了文學史敘述的某種松動。“翻案”式的研究自上世紀八十年代開始一直是鴛鴦蝴蝶派研究的熱點,持續了將近二十年。

新世紀初,“通俗文學的研究已經獲得了它在整體中國現代文學研究中的位置”[1]。這一時期對鴛鴦蝴蝶派進行重新評價的實踐仍在進行②,但更多的研究則呈現出新的視角和命題,并且顯現出了對鴛鴦蝴蝶派研究的鮮明的反思意識③。這一時期的研究也存在值得商榷之處,最突出的表現就是仍然沒有解決鴛鴦蝴蝶派這一概念的多元景觀問題,同時缺乏對鴛鴦蝴蝶派作家的自我認同的認識。因此,從鴛鴦蝴蝶派內部入手顯得尤為必要。雖然有學者也會認為這樣的內部研究“缺乏一種宏觀的視野”[2],但是,這種視角亦可以為研究提供一種新的思路,幫助我們補充鴛鴦蝴蝶派的整體畫像,也可為反思文學史的新文學中心化傾向繼續開拓思想的邊界。

一

自古聚訟紛紜者多為后人所道,鴛鴦蝴蝶派作家和新文學家的分庭抗禮在中國現代文學史上留下了濃墨重彩的一筆。雖然鴛鴦蝴蝶派并不是一個思想、美學觀念完全一致的流派,但無論怎樣,作為具體的個體難免會對外界的評價產生反應,尤其當貶斥之聲傳來時,恐怕沒有一個作家甘作受人輕賤者。目前學界較為接受范伯群對新文學群體與鴛鴦蝴蝶派的三次論爭的劃分:第一次發生在1918—1919年,第二次在二十世紀二十年代,第三次在二十世紀三十年代。[3]具體論述中鴛鴦蝴蝶派被視為新文學“天生的敵人”,強調的是“雅”與“俗”之間涇渭分明的界限,而忽視了界限的產生過程。

新文學中心化傾向的具體表現就是在處理這三次論爭時僅僅突出了新文學家對鴛鴦蝴蝶派的批評,而將后者的回擊簡單概括為“意氣之言”或“夫子自道”。突出論爭的一極勢必會對另一極造成遮蔽,雖不求“圓照之象”,但務須博觀,因此不能忽略鴛鴦蝴蝶派的自我認同,更需深度挖掘鴛鴦蝴蝶派有關史料。

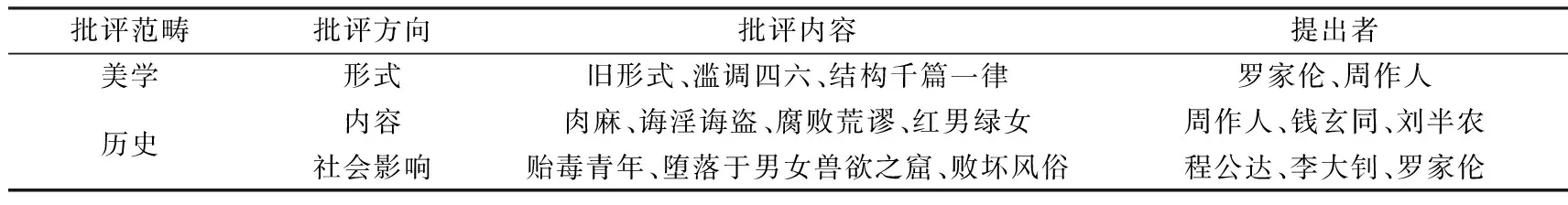

當重新考察鴛鴦蝴蝶派這個蝴蝶翻飛的“后院”時,就不得不穿過新文學的“前庭”。最早提出鴛鴦蝴蝶派之稱的是周作人,他于1918年發表的《日本近三十年小說之發達》演講中提到:“現代的中國小說,還是多用舊形式者……此外還有《玉梨魂》派的鴛鴦蝴蝶體”[4],之后《中國小說里的男女問題》則認為《玉梨魂》是“鴛鴦蝴蝶派小說的祖師”[5]。錢玄同接踵而至:“然人人皆知‘黑幕’書為一種不正當之書籍,其實與‘黑幕’同類之書籍正復不少……及‘鴛鴦蝴蝶派的小說’等等,皆是。”[6]1919年羅家倫也批評說:“第二派小說就是濫調四六派。④這一派的人只會套來套去,做幾句濫調的四六,香艷的詩詞……這不是我好嘲笑人,諸位一看徐枕亞的《玉梨魂》《余之妻》,李定夷的《美人福》《定夷五種》便知道了!”[7]周、錢、羅三人從形式和內容兩方面對鴛鴦蝴蝶派進行了否定,給予了鴛鴦蝴蝶派最初界定。一開始鴛鴦蝴蝶派和黑幕小說的異質性就一目了然,正如錢玄同將鴛鴦蝴蝶派小說和黑幕小說相提并論,對于前者的批評偏重于“舊形式”和“肉麻”,這些特點在黑幕小說身上鮮有孑遺,二者不應混為一談。此外,1914年程公達批評說:“近來中國之文士,多從事于艷情小說,加意描寫,盡相窮形,以放蕩為風流,以佻達為名士,言之者亹亹,味之者津津,一編脫稿,紙貴洛陽。”[8]1916年李大釗在《<晨鐘>之使命》中說到:“以視吾之文壇,墮落于男女獸欲之鬼窟,而罔克自拔,柔靡艷麗,驅青年于婦人醇酒之中者,蓋有人群之殊,天淵之別矣。”[9]1917年劉半農不認“紅男綠女小說”為文學。[10]這些與周、錢、羅的批評大異其趣,顯然納入了更為宏大的倫理價值體系,從歷史角度對鴛鴦蝴蝶派進行了否定。統觀以上這些新文學家的批判,可以從批判者的角度勾勒出論爭發生初期鴛鴦蝴蝶派的模糊畫像(見表1):

表1 新文學家對鴛鴦蝴蝶派的批評分析

此處,新文學家對鴛鴦蝴蝶派美學范疇的批評集中在作品形式方面,歷史范疇的批評是就作品與社會的互動而言,惡俗與荒謬的內容不是社會真實狀況的映現,造成的不良社會影響則阻礙個人與社會的進步。所以,美學范疇批評的著眼點是作品的審美層面,歷史范疇的批評從時代角度出發,著眼于社會整體狀況。在五四新文學家那里,鴛鴦蝴蝶派是一個相對狹義的概念,僅指那些采用舊形式的哀情艷情小說,并且這些小說對社會、青年百害而無一利。

但這只是新文學家對于鴛鴦蝴蝶派的單向認識,鴛鴦蝴蝶派是如何界定自己的呢?平襟亞的文章《“鴛鴦蝴蝶派”命名的故事》⑤,里面講到鴛鴦蝴蝶派之名來源于1920年在上海的一次聚餐。據他解釋,劉半農將赴歐留學,來滬候輪,中華書局同仁在小有天為其踐行,與楊了公、姚鹓雛、朱鴛雛等人一墻之隔,所以他聞聲而至。劉半農入席后,朱鴛雛就說:“他們如今‘的、了、么、呢’,改行了,與我們道不同不相為謀了。我們還是繼續鴛鴦蝴蝶下去吧。”后來座中人飛觴行令,要求含有鴛鴦蝴蝶等字,又討論“鴛鴦蝴蝶”可不可入詩,其間有人反對肉麻用法,如“愿為杏子衫邊蝶,一嗅余香夢也甜”;也反對惡俗用法,如“屏開卅六鴛鴦住,簾卷一雙蝴蝶飛”;亦反對無病呻吟,如“卅六鴛鴦同命鳥,一雙蝴蝶可憐蟲”。劉半農話語一轉,說到小說上,認為《玉梨魂》就犯了空泛肉麻之弊病,應該屬于“鴛鴦蝴蝶小說”,朱鴛雛則駁論“鴛鴦蝴蝶”本身是美麗的,不該辱沒了它,應該是“眼淚鼻涕小說”。劉半農又認為,除此之外,一些作家還愛以鴛蝶等字作筆名,如姚鹓雛、朱鴛雛、許瘦蝶、陳蝶仙等。平襟亞文章最后說,劉半農和他們關于“鴛鴦蝴蝶”的談話“隔墻有耳”,隨后傳開,徐枕亞便被稱作是鴛鴦蝴蝶派,同時也波及到了他人。[11]

據《劉半農年譜》記載:“1月20日赴歐途中抵上海。在上海曾做《言語之成立與存在》的演講。”[12]所以平襟亞關于“1920年”的敘述是無誤的,那么“鴛鴦蝴蝶派”之名來源于其內部的說法就出現了動搖。既然是在1920年,那這命名時間就遠遠晚于周作人發表演講的1918年,不能稱得上是“隨后傳開”。對于命名權的敘述顯然反映了一個問題,即“命名的確是一項重要的意識形態活動;命名本身暗含著話語優越和批判鋒芒,它甚至蘊蓄了重要的歷史重塑和知識完型功能。”[13]這種命名權的爭奪無不帶有自我洗刷的意味,因此也更能體會到他們的酸澀與不甘,鴛鴦蝴蝶派這一略帶嘲弄意味的綽號在新文學家的宣傳下久衍成風,局外人看到此名后產生的情感判斷使鴛派作家背上了沉重的包袱。此外,從平襟亞的敘述中又會發現其內部群體與新文學家的敘述相悖之處:肉麻與反對肉麻,“誨淫誨盜”與反對惡俗趣味……這當然不能排除平襟亞懷抱著美化意圖杜撰這些說辭的可能,但有一點可以確定,那就是形式,如《海上繁華夢》《九尾龜》《仙俠五花劍》等有相當一部分作品都采用了傳統小說對仗工整的章回體,更不用說《玉梨魂》《霣玉怨》《孽冤鏡》《鏡中人語》等駢文小說了。朱鴛雛的那一句“道不同不相為謀”,一方面顯示鴛鴦蝴蝶派承認了新文學家對其美學范疇的指認,但新文學家對他們內容和社會影響的貶低,鴛鴦蝴蝶派作家卻言辭不多;另一方面,可以發現鴛鴦蝴蝶派這時已經認可了新文學家與鴛鴦蝴蝶派的劃分。但是說“‘道不同不相為謀’,預示著一場論爭即將展開”[14],未免太過絕對。那么對于新文學家在內容和社會影響上的貶低,鴛鴦蝴蝶派又會作何反應呢?

二

對于第一次論爭,許多研究者都注意到了“鴛鴦蝴蝶派的作者基本上沒有什么反擊的文章”[15]。主要原因是鴛鴦蝴蝶派在當時文壇上為龐然大物,新文學家幾篇文章難以動搖其根基。但在第二次論爭中,新文學家真正觸動了鴛鴦蝴蝶派的“蛋糕”,因此兩者在第二次交鋒中才唇槍舌劍、刀槍相接,鴛鴦蝴蝶派也在這一次顯示出生機活力,這也是從內部認識鴛鴦蝴蝶派的有效途徑。雖然這一時期有《一句公平話》[16]這樣主張調和折衷的文章,但這類文章數量并不多,在影響力和代表性上都較弱,積極參與論爭則是這一時期鴛鴦蝴蝶派的整體畫像。

文學研究會通過對鴛鴦蝴蝶派的批評完成自我形象、自我理論的建構,這已經成為學界的共識。同時也應該注意到,當時一些文人也意識到了通過論爭來提升自己的社會知名度和建構自我形象是一個極為有效的途徑。聞一多在1925年3月給梁實秋的信中就說:“要打出招牌,非挑釁不可……要想一鳴驚人則當挑戰,否則包羅各派人物亦足轟動一時。”[17]文學研究會對鴛鴦蝴蝶派的批評卷帙浩繁,茅盾和鄭振鐸都曾對鴛鴦蝴蝶派進行了激烈批評,更是不無意氣用事地指責鴛鴦蝴蝶派作家為“文娼”“文丐”。雖然這種批評逾越了文學之圍,但可見新文學家試圖通過歷史重塑來對鴛鴦蝴蝶派進行歷史范疇的抹殺,故將其作品質量及作者人品統統打殺,以此來“制造主流和中心”⑥,錨定新文學家的歷史位置。

面對洪水般撲面而來的指責,鴛鴦蝴蝶派是否還能如上次那樣無動于衷、安守安穩和保持自負呢?答案是不能。《小說月報》被茅盾“搶去”了之前一直屬于鴛鴦蝴蝶派的“大本營”。到了第12卷,茅盾正式成為主編,并將雜志原先買下足夠一年之用的鴛鴦蝴蝶派的稿子和數十萬字的林譯小說全部棄若敝屣,茅盾也不無驕傲地說:“十年之久的一個頑固派堡壘終于打開缺口而決定了它的最終結局。”[18]眼看新文學家蠶食了自己的老牌陣地,鴛鴦蝴蝶派作家必須拿起筆來同茅盾等人論戰,辯論之靶點自然聚焦于《小說月報》。

《晶報》刊載了鴛鴦蝴蝶派作家相當數量的反擊文章。袁寒云在《辟創作》中從形式上對新文學家的“新”發出了質疑,指責改革后的《小說月報》過分西化,談不上創作。此外,他還指責這種創作會“害盡青年”和“消滅我國優美高尚的文字”[19]。這其實是對第一次論戰時新文學家形式批評的遲鈍反應,看似是對李大釗、程公達、羅家倫等人的“以其人之道還治其人之身”,但實際上是他與新文學家文學功利觀念的差異,后者批判的重點或者目的在于從歷史范疇否認鴛鴦蝴蝶派,從而使其成為“公敵”,重整文學生態。更值得注意的是,這種批評話語是新文學家始創,鴛鴦蝴蝶派是借鑒的一方,借用的前提是鴛鴦蝴蝶派承認了新文學家的指認是合理的。當然還有另一方面的原因,那就是鴛鴦蝴蝶派缺乏自己的理論建構,他們不得不撿起對手的武器。

這一弱點在袁寒云另一篇文章《小說迷的一封書》中更加突出。他說買了新一期的《小說月報》卻看不懂,以西湖水濯目,依然看不懂;送給友人,朋友也看不懂;去舊書店,舊書店卻只收十卷之前的;給醬鴨店包醬鴨,老板卻嫌上面印的字太丑;小童建議用以揩汗,“我”卻認為中國字還沒到揩汗的程度。[20]全篇嬉笑怒罵,佻達放浪,無高深的理論建構,亦無一針見血的批評文字,難怪鄭振鐸說其為“不太上流的污蔑話”[21]。但從袁寒云的敘述中也可以看出以革新后《小說月報》為代表的新文學的接受問題。新文學的先鋒性必定要以脫離一部分群眾為代價,袁寒云的文章在一定程度上代表了一部分市民大眾對于革新后《小說月報》的觀感。與此同時,如果將這篇文章放到論爭的場域中來看,袁的敘述雖然輕浮,但相比于新文學家,他的淺明文字可能會受到更廣大讀者的接受,所以,這不僅是對新文學家的回擊,也可視為和新文學家爭奪讀者群體的一種嘗試。此外,主編茅盾本人也難逃鴛鴦蝴蝶派的兵燹。西湖人《不領悟的沈雁冰先生》就指責茅盾自己也不領悟《小說月報》上刊發的小說,并且還故弄玄虛,“他自己領悟或人人領悟的作品,他絕對排斥。”[22]《勸冰先生》則說:“我覺得古今中西的大文學家,也多得很,他們所以成為文學家,全是從他們作品上來的,絕不是靠罵人得來,就是北京你們那位祖師爺,好像也不罵人罷,所以我此刻要勸你去邪歸正,與其罵人,還是把這功夫放在作品上,做些東西出來,叫大家看看。”[23]若說《不領悟的沈雁冰先生》對茅盾的指責無關痛癢,那么《勸冰先生》則直戳到了茅盾的軟肋⑦。星星《商務印書館的嫌疑》直指《小說月報》背后的商務印書館,認為《小說月報》攻擊鴛鴦蝴蝶派雜志并不是新舊之爭,“只不過是生活問題,換言之即飯碗問題而已……不過商務印書館現在很有一個嫌疑,他們近來也想出一種周刊,而他所招致的,就是他們雜志上所罵的‘該死’‘下流’‘窮極無聊’的人,怎么這班人,一到商務印書館的出版品中,便立刻變好了么?商務印書館此刻最大的嫌疑,便是‘同行嫉妒’四個字。”[24]這篇文章雖有諷刺挖苦之意,但也不無敏銳地察覺到了新文學要和鴛鴦蝴蝶派爭奪讀者的意圖⑧,再進一步便可認清新文學家對他們進行批評之目的在于從歷史范疇上否認他們,但礙于時代局限和自身知識系統與新文學家的不連通性,他們始終沒有認清這一問題。由此,我們可以看出鴛鴦蝴蝶派這次回擊的幾個特點:(一)覆蓋范圍面廣,不限于革新后的《小說月報》,還包括主編茅盾、主辦方商務印書館;(二)注重大眾傾向,他們的反擊不只面向新文學家,還有向讀者展示的欲望,即捍衛讀者市場;(三)眼光銳利,依靠文人的敏銳,他們指出了新小說家讀者基礎薄弱、創作實績匱乏等現狀;(四)缺乏理論建構,只能對新文學家美學上的批評進行反駁,而不能認清新文學家進行批評之目的。

與新文學流派發生激烈論爭的除了《晶報》之外,還有《最小》報。《晶報》主要以《小說月報》為中心展開論戰,而《最小》報則是站在《禮拜六》的立場上。前者以回應新文學家的批評為主,后者以闡發自己的文學觀念為主。《最小》報的發刊詞為:

本報抱提倡小說藝術的宗旨,繼《良晨》和《長青》而發刊。

我們曾得過往的教訓,才做這樣一個組織,預備至少維持三年。

本報的篇幅最小,所以名稱“最小報”。

我們的志向不小,愿造為小報之“最”。[25]

《良晨》和《長青》站在鴛鴦蝴蝶派的立場上為鴛蝴派申說,但均只辦了幾期就停刊,《最小》繼這兩種而發刊無疑是繼承了鴛鴦蝴蝶派的陣地。此外,“過往的教訓”是指什么?結合1922年之前的論爭,應有兩種含義:一是《小說月報》被新文學家占去,鴛鴦蝴蝶派丟失了一個老牌刊物;二是以前他們的反擊僅限于批評,而缺乏自我的建構,始終處于被指責的狀態。于是,“做這樣一個組織”,一是要“重整旗鼓”繼續論戰,二是要闡發自己的文學觀念,進行自我認同。因此,這份報紙在鴛鴦蝴蝶派與新文學家的論爭中是不可忽視的,但就現有研究來看,許多研究者僅局限于魏紹昌《鴛鴦蝴蝶派研究資料》和芮和師《鴛鴦蝴蝶派文學資料》上的材料,對這一部分史料的挖掘還不是很充分。

1921年,文學研究會發表了《文學研究會宣言》,宣揚“文學是一種工作”[26]。對此,鴛鴦蝴蝶派也不甘心做一個負面的“他者”,因此,建構自我群體形象就成了當務之急。胡寄塵的《消遣?》認為小說應當具有趣味性,“倘然完全不要消遣,那么,只做很呆板的文字便是了,何必要做含有興趣的小說。”[27]與此同時,1922年,周瘦鵑還在《最小》發表了《別說我要工作了》一文:

小說這件東西,不比得雜文之類,越想趕做幾篇,越是一篇也做不出。忽然有一個時期,文興很好,接連做出幾篇,倒篇篇都很有精彩,也說不定。所以小說的作者,應該不把“工作”二字放在心上。[28]

但也有不同于周瘦鵑路徑者,如何海鳴的《我說枕綠》:

枕綠的作品與歐風相近,然而不嚕蘇,也不神秘,是善采擷歐化的精髓而割棄皮毛的,他能調和中國新舊二派小說,自己開辟一個園地。

我對于枕綠的忠告,是勸他要對于各種社會下一番透徹底考察的工夫,以為小說行文布局的根據。新派小說家懂得幾件新符號,認得一些ABCD,譯過幾篇神妙莫測直譯體的外國小說,便要稱起創作家來,但所創作的無非是學校中男女學生的愛戀,各人放假回家所見著的鄉村的外觀。無論怎樣,總是淺薄得很。這就因為他們對于各種社會閱歷不多,考察不曾透徹的原故。(愿一般作者和我共同受教,枕注)[29]

毋庸諱言,何海鳴一文已經突破了鴛鴦蝴蝶派內部交流的邊界,醉翁之意不在枕綠,而在于新文學家。何海鳴對張枕綠“采擷歐化的精髓而割棄皮毛”的夸贊無疑表達了他對“僅取歐化皮毛”的不悅,同時流露出了“調和中國新舊二派小說”的愿望。他以新文學家為反例勸告張枕綠的言辭無疑體現了他對新文學家創作實績的不滿,這種不滿一是體現在“嚕蘇”和“神秘”兩個方面,由此可見,何海鳴仍無法接受新文學的先鋒性;第二點不滿是新文學家“淺薄得很”,指責他們“對于各種社會閱歷不多”,在這一方面,《琴嫣小傳》《十丈京塵》《老琴師》《倡門送嫁錄》等作品顯然給了他這樣說的底氣。在何海鳴的文章中有兩點是非常值得注意的,一是他有意與“新派小說家”區別開來,并對后者進行指責,但這種回擊卻顯得有氣無力,原因在于他仍然是站在美學立場,與新文學家的歷史范疇批評形成了錯位,似隔靴搔癢,不得要領。第二是他指責新文學家“對于各種社會閱歷不多”。此時新文學家“啟蒙”熱切鼓動著相當一部分的作者,但其作品也不免有藝術上的粗劣。何海鳴可以說是著眼于整個文學生態而發聲,但囿于鴛鴦蝴蝶派的被動者角色,在搶先占領理論陣地的新文學家面前他們處于劣勢,故影響并不廣泛,也未能引起后人足夠重視。

自論爭開始,鴛鴦蝴蝶派一直是被動的一方,并無主動出擊的行動,連名字也是拜新文學家所賜。新的對立面是舊,鴛鴦蝴蝶派既稱對方為“新”,自己自然就成了“舊”。“新舊之別”是新文學家創設的劃界觀念,新舊本是時間概念,也可視作美學范疇內的形式之別,但“舊”卻被新文學家拉來作鴛鴦蝴蝶派的陪綁,又通過歷史范疇的批評實現了時間概念和道德概念的疊合。所以在論爭中,雙方看似你來我往,實則鴛鴦蝴蝶派落入了新文學家建構的話語系統,鴛鴦蝴蝶派在后知后覺中承認了新舊之別,卻沒能認清新文學家進行批評的目的在于從歷史范疇上否認他們,從而在美學范疇和歷史范疇都落入了弱勢。

三

在1920年代雙方的對峙中,新、舊文學的壁壘不僅被新文學家建構起來,并且還被鴛鴦蝴蝶派作家所承認,美學范疇和歷史范疇的疊合將所有非新文學家的作品排斥在“新文學”(或者說“好的文學”)之外,由此新文學家建立了話語優勢,為新文學中心化提供了理論依據。

在1930年代新文學家和鴛鴦蝴蝶派的論爭中,鴛鴦蝴蝶派依然是一個“被動者”角色,新文學家延續了五四時期的態度,對鴛鴦蝴蝶派小說進行不遺余力的批判,批評作品“誨淫誨盜”和作家“所謀不越溫飽之需”。如果說1920年代的論爭是新文學家完成理論闡發和自我群體形象建構的實踐,那么1930年代新文學家的發難依然有其鵠的。瞿秋白就曾因新文學影響不夠廣泛而發出過“新文學發展的前途已經接近絕境了”[30]的哀嚎。從另一方面來講,之前論爭中鴛鴦蝴蝶派顯示出來的理論建構缺乏、群體意識薄弱等弱點已經暴露無遺,因此,鴛鴦蝴蝶派就成了1930年代新文學家不得不且有條件進行論爭的對象。新文學家的共時性批判在鴛鴦蝴蝶派趨時而動的創作策略下往往會逐漸黯淡,因此前兩次論爭中新文學家雖占據了話語優勢,卻在讀者市場上稍感無力,因此從歷史總結的高度進行歷時性批評則成了亟需。瞿秋白無疑是這次論爭中的活躍分子,《鬼門關以外的戰爭》《學閥萬歲》《普羅大眾文藝的現實問題》《小白龍》《論大眾文藝》《財神還是反財神》等等,無一不把矛頭指向了鴛鴦蝴蝶派,“起著消極的歷史作用”[31]就是范伯群總結的瞿秋白對鴛鴦蝴蝶派的批判路徑之一。

此外,通過對人、車方面的歷史通行數據進行分析,逐漸完善人和車的誠信評價維度數據,從而建立一套完善的人車誠信評級系統,使基于人車誠信評級系統的數據輔助綠通治理得以在高速公路管理中推廣應用。

真正刺激到鴛鴦蝴蝶派并引發第三次論爭高潮的是《申報》副刊《自由談》的革新。魯迅也提到了這次論爭發生的導火索:

最近守舊的《申報》,忽將《自由談》編輯禮拜六派的巨子周瘦鵑撤職,換了一個新派作家黎烈文……那知史量才的一動,周竟作了導火線,造成了今日新舊兩派短兵相接戰斗愈烈的境界!以后想好戲還多,讀者請拭目俟之。[32]

魯迅說的“好戲”即為鴛鴦蝴蝶派作家的反擊。面對老牌陣地的失守和新文學家的一筆抹煞,鴛鴦蝴蝶派作家是無論如何也不能忍受的。“任《春秋》副刊編輯后,周瘦鵑暗下決心,有心和《自由談》較量一番,想盡一切辦法與《自由談》爭奪讀者。”[33]《珊瑚》上就曾發表過一篇《新作家的陳跡》,指出魯迅、葉圣陶等十三位新文學家都曾在鴛鴦蝴蝶派雜志上發表過作品。這顯然是想揭新文學家的“老底”,這種回擊且不說幼稚與否,就反擊力度來看也是稍顯無力的。這一方面顯示了鴛鴦蝴蝶派作家理論的缺乏,另一方面也可視作他們對于新文學家批評的一種應激反應,所以在這場論爭中鴛鴦蝴蝶派依然是一個“被表述者”。當然,這也是歷史的必然。

更能體現這一時期鴛鴦蝴蝶派作家文學觀念的文章集中在《珊瑚》雜志的《說話》欄目。其中就說:“我落筆寫‘說話’以前,充滿了一腔子的批評興味,并且抱定宗旨,立于主觀地位,對于中國已經流行,和正在流行的小說,一一的批評。不管什么‘正統文學’,什么‘鴛鴦蝴蝶派’,什么‘自由主義’,什么‘革命’,什么‘不革命’,什么‘破鑼’⑨,什么‘破鼓’等等,我以為有一點好處,足以引起我的同情的,應該褒他一下;我以為有一點破處,足以引起我的反感的,貶他一下。”[34]面對新文學家尖銳犀利的批評,這一次鴛鴦蝴蝶派作家反而沒有進行“對等反制”,而是選擇了一種貌似溫和折衷的態度進行回應,但這種態度也恰好反應了鴛鴦蝴蝶派作家的訴求。新、舊文學的壁壘被新文學家營筑,同時,這不僅僅是一種規劃,“新”和“舊”的意義增生了,它們不再是一種線性關系,而成了一種價值判斷的標準。鴛鴦蝴蝶派作家“不管什么‘正統文學’,什么‘鴛鴦蝴蝶派’”[35]的表白其實就是試圖回避這種新文學家的價值判斷,所以,其公允的態度背后依然是自己理論缺乏的無奈。但這一階段,鴛鴦蝴蝶派作家并沒有像第二次那樣僅僅對新文學刊物、作家進行表面的批評,而是與新文學家進行文學觀念上的對話,對新文學家嚴苛的排斥態度和倨傲姿態表達自己的不滿。《說話(三)》中就說:“在這個年頭,無論那一個門戶,都是壁壘森嚴,比‘天下第一關’還要守得堅些。……《林家鋪子》確是‘一篇觀察極深刻的小說’。但是《往哪里逃》和他的姊妹篇《食指短》,實在是一二八背景下很有意義的寫實小說。我們似乎不應當因他署名‘卓呆’而不拉上新文壇去。否則這個‘新’字,不過是一層面幕,還有她的廬山真面目在里面呢。”[36]這種不滿是對新文學家的文學價值評判標準的質疑,同時也有為徐卓呆等鴛蝴派作家打抱不平的意味,但可以肯定的是,“我們也應該承認作者的確說出了一些道理,特別是批評新文學作家對通俗文學一概否定、以人劃線的一些做法,還是切中時弊的。”[37]如果說鴛鴦蝴蝶派作家在看似折衷的態度中隱含著為本派小說翻案的欲望,那么下面這段話就將這種意欲暴露無遺:

才子穿了西裝,佳人剪了頭發,放到小說里就不算蝴蝶鴛鴦了。把自殺做結局,就算文藝的至上者了。這種觀念,我們也得轉變些。總而言之,我的意見,無論如何,一篇小說,能夠給讀者受到熱烈的同情;或是反感,才配贊他一聲“好”。要是嚕里嚕蘇,記些新式簿記,或是舊式流水賬,都不配稱他為好小說。我們不算舊賬,單就這一兩年來講,兩派(即指上面所說的新文學與舊文學兩派,但實際上派中有派,巧妙不同,這里恕不細說),都有好小說,公正的讀者,大概承認這句話罷。[38]

但這只能是鴛鴦蝴蝶派作家的美好愿望,理論上強勢的新文學家絕不容許鴛鴦蝴蝶派作家獲得任何喘息的機會。縱然鴛鴦蝴蝶派占有相當龐大的讀者市場,但五四以來形成的主導形式的文化在實踐中對鴛鴦蝴蝶派進行了“內化”,這是一種由實踐和預期構成的整體,新文學建構起了一種居于中心的現實感,連擁有龐大讀者群體的鴛鴦蝴蝶派也不能不抱怨兩句新文學的“壁壘森嚴”,想象著讓自己人被“拉上新文壇”。這則說明鴛鴦蝴蝶派徹底落入了新文學家編織的話語系統,新文學家就更要憑此來鞏固自己的地位,完成新文學中心化敘事,將新文學的意義和價值體系普遍化為文學的意義和價值體系。

雙方的論爭在1935年之后變得很少。這一方面與時局有關,隨著民族危機加深,文藝界也主張建立統一戰線,魯迅就說:“我以為文藝家在抗日問題上的聯合是無條件的,只要他不是漢奸,愿意或贊成抗日,則不論叫哥哥妹妹,之乎者也,或鴛鴦蝴蝶都無妨。但文學問題上我們仍可以互相批判。”[39]隨后,1935年10月,《文藝界同人為團結御侮與言論自由宣言》發表,簽名者不僅有茅盾、魯迅,也有包天笑和周瘦鵑。[40]另一方面,則與《中國新文學大系》的出版有關。《中國新文學大系》的出版暗含了新文學家鞏固自身合法性地位和保留斗爭果實的愿望,“作為新文學開創史的一份自我證明,《大系》諸導言除了從發生學上證明新文學的歷史合理性,從流派學上證明新文學的創造維度的豐富性之外,還有必要從審美學上證明新文學敘事抒情的優越性。”[41]所以,不論是從證明自己歷史合法性的角度,還是從審美角度,《中國新文學大系》都不可能對鴛鴦蝴蝶派作家客氣,鄭振鐸的《中國新文學大系·文藝論爭集·導言》就尖銳地批評了鴛鴦蝴蝶派⑩,《大系》更是將鴛鴦蝴蝶派的作品排斥在外。通過這一系列行動,新文學對鴛鴦蝴蝶派進行了歷時性批評,完成了自身話語權的最終建構,也標志著新文學經典化敘事的確立,隨后的相當一部分文學史書寫都將鴛鴦蝴蝶派排斥在外或者稱其為封建余孽及逆流等。

縱觀論爭始末,伴隨著鴛鴦蝴蝶派這個名詞產生的還有新文學家對鴛鴦蝴蝶派美學和歷史范疇的批評,在第一次論爭中,鴛鴦蝴蝶派經過反擊認同了新文學家形式上的指責,但依仗自己龐大的讀者市場,對歷史范疇內的內容和社會影響的批評卻鮮有在意。在第二次論爭中,“舊”之于鴛鴦蝴蝶派不僅是一個時間概念,也是一個道德概念,鴛鴦蝴蝶派承認自己美學上“舊”的時候卻未能認識到新文學家通過時間概念和道德觀念的疊合對鴛鴦蝴蝶派進行了美學和歷史存在意義的否定,從而在美學范疇和歷史范疇都落入了弱勢。在第三次論爭當中,五四新文學家的批判路徑被繼承,同時,歷時性批評取代共時性批評,新文學家從歷史總結的高度否定了鴛鴦蝴蝶派,后者的反擊則顯得較為無力,進而形成了相對穩定的文學規范,文學史新文學中心化的書寫傾向漸得以形成。

當然,從總體格局著眼,文學史新文學中心化的書寫傾向是諸多要素共同作用的結果,于此處凸顯鴛鴦蝴蝶派作家對新文學家的反擊與文學史新文學中心化的書寫傾向的關系,并不表明如果缺少兩者間論爭,新文學中心化的合法地位就不會建立。五四時期新文學與學衡派、復古派等進行的論爭以及新文學的創作實績等等,都是構建新文學合法地位與形成文學史新文學中心化的書寫傾向的關鍵性因素。這里既包括文學歷史發展過程中的“新”“舊”之爭,也包括“雅”“俗”之爭。打撈塵滓,鴛鴦蝴蝶派的反擊則為新文學中心化的書寫傾向的形成提供了一個可以思考的向度。

注釋:

①“作為‘五四’文化革命的旗幟,新文學首先就進行了徹底的反對封建主義文學和文藝思想的斗爭……又以鴛鴦蝴蝶派和舊戲為目標,反對小說戲劇是單純的‘消閑’和‘游戲’的文藝觀點;這都帶有鮮明的反對封建文學和文藝思想的性質。”(王瑤.中國新文學史稿·重版代序[M].上海文藝出版社,1982:22.);“‘鴛鴦蝴蝶派’,指的是民初專寫才子佳人題材的一個文學派別,所謂‘卅六鴛鴦同命鳥,一雙蝴蝶可憐蟲’,據說是他們常用的詞語,故被用來命名。”(錢理群,溫儒敏,吳福輝.中國現代文學三十年(修訂本)[M].北京大學出版社,1998:80.);“民初小說以鴛鴦蝴蝶的言情結合休閑通俗的《禮拜六》風格為主流,小說品種有社會、言情、歷史、武俠、偵探諸種,創作量比清末時期大,雜志上也不再靠翻譯撐持了,統稱鴛鴦蝴蝶派。”(朱棟霖,丁帆,朱曉進.中國現代文學史:1917—1997(上冊)[M].高等教育出版社,1999:14.)“所謂‘鴛鴦蝴蝶派’,是清末民初出現的一個文學傾向相近、藝術趣味相投,并沒有嚴密的組織和宗旨的都市小說流派。在一般的文學史著作中,這一派小說主要是指當時的言情小說,同時雜有狹邪小說、偵探小說、黑幕小說等。”(魏建,呂周聚.中國現代文學新編[M].高等教育出版社,2012:23.)

②如湯哲聲.“五四”新文學與“鴛鴦蝴蝶派”文學究竟是什么關系[J].文藝爭鳴,2009(05):55-59;湯哲聲.“鴛鴦蝴蝶派”與現代文學的發生[J].中國現代文學研究叢刊,2006(01):35-40.徐琴,冉小平.鴛鴦蝴蝶派文學新論[J].湖北民族學院學報(哲學社會科學版),2005(05):41-44.

③如朱壽桐.社團運作與中國新文學的文派制衡格局[J].深圳大學學報(人文社會科學版),2003(06):5-12;胡安定.鴛鴦蝴蝶:如何成“派”——論鴛鴦蝴蝶派群體意識的形成[J].首都師范大學學報(社會科學版),2009(02):81-87.

④羅家倫共批判了三派,除了“濫調四六派”,另外兩派分別是“罪惡最深的黑幕派”和“筆記派”。

⑤雖然這篇文章在上世紀八十年代初期才發表,時隔日久,但其中的記敘則是在“1920”這個具體語境中,具體闡釋的是1920年鴛鴦蝴蝶派的自我認同。

⑥“制造主流和中心”說見王曉明. 一份雜志和一個“社團”——重識“五·四”文學傳統[J]. 上海文學,1993(04):65-76.

⑦茅盾1922年前無文學創作,直到1927年9月才在《小說月報》上發表處女作《幻滅》。(根據錢理群,溫儒敏,吳福輝.中國現代文學三十年(修訂本)[M].北京大學出版社,1998:202-205.)

⑧魯迅在1918年5月29日致許壽裳的信中就說:“《新青年》第五期大約不久可出,內有拙作少許。該雜志銷路聞大不佳,而今之青年皆比我輩更為頑固,真是無法。”(魯迅全集:第11卷[M].人民文學出版社,2005:361.)

⑨“破鑼”為“普羅”的諧音。

⑩鄭振鐸就曾說:“他們對于文學的態度,完全是抱著游戲的態度的。”“他們對于人生也便是抱著這樣的游戲態度的。”“只是迎合著當時社會的一時的下流癖好。”“有人謚之曰‘文丐’,實在不是委屈了他們。”見鄭振鐸.五四以來文學上的論爭[M]∥中國新文學大系導論集.岳麓書社,2011:60-61.