先秦兩漢出土醫學文獻和傳世文獻第一人稱代詞研究

黃思薇,程文文

(重慶師范大學 文學院,重慶 401331)

人稱代詞,顧名思義,就是替代人稱的代詞。第一人稱代詞又可稱為自指代詞,是指說話人指稱自己或自己所屬一方的代詞。本文根據先秦兩漢時期的出土醫學文獻和傳世醫學文獻中的第一人稱代詞進行說明。

本文所使用的語料包括出土醫學文獻和傳世醫學文獻,主要的出土醫學文獻包括:1.馬王堆醫書——《足臂十一脈炙經》《陰陽十一脈炙經甲本》《脈法》《陰陽脈死候》《五十二病方》《卻谷食氣》《陰陽十一脈炙經乙本》《導引圖》《養生方》《加約方》《療射工毒方》《胎產書》《十問》《合陰陽》《天下至道談》;2.《病方及其它》;3.《居延漢簡》;4.《上海博物館藏戰國楚竹書》(簡稱《上博簡》)。馬王堆醫書出土于湖南省長沙市東郊五里牌外的馬王堆漢墓。字體屬于篆隸之間,抄錄年代一般認定為秦漢之際,最晚也在漢初。凡能推定作者地望的,大都是楚人的著作。代表了戰國到漢初楚文化的傳流,反映著原為楚文化中心的長沙在漢初的文化面貌[1]。《病方及其它》由湖北省荊州市區周家臺30 號秦墓出土簡牘的309~383 號簡組成,內容包括病方、祝由術、農事、日書等。 “居延漢簡” 20 世紀30 年代至70 年代出土,發掘的數量頗豐,出土地點屬于漢代張掖郡居延縣的轄區,現在為甘肅、內蒙古境內的額濟納河兩岸及內蒙古額濟納旗黑城東南漢代邊塞遺址[2]。寫成年代在西漢中后期至東漢中后期之間。本文指該簡中的醫簡。《上海博物館藏戰國楚竹書》主要反映了先秦戰國時期,被推測出土于湖北省江陵地區的楚墓中,所使用的文字主要是楚系文字[3]。

傳世醫學文獻有:《神農本草經》《黃帝內經素問》《黃帝內經靈樞》《難經》《傷寒論》《金匱要略》。傳世醫學文獻中《神農本草經》原著已經亡佚,現在看到的是后世學者輯復本[4],《神農本草經》是現存最早的中藥學著作,該書列舉了諸多藥材,說明其藥性、配伍規則以及主治方向,內容簡潔客觀。本文選取了《神農本草經·本草三家合注》一書來探討人稱代詞。《黃帝內經》共十八卷,今本包括《素問》和《靈樞》兩部分,前人研究顯示,《黃帝內經》的成書年代不會晚于東漢,且該書并非是一人、一時所作,而是綜合了各家的思想體系并進行增補完善的一本醫書。內容可以真實準確地反映上古時代醫學思想。《難經》又名《八十一難》,時間早于戰國后期,下限在后漢殤帝左右[5]。元代滑壽所著的《難經正義》是研究《難經》較早也較為全面的注本,本文根據《難經正義》中《難經》的內容分析第一人稱代詞。該書的主要內容是闡明身體的各處經脈,并總結正常脈象和異常脈象。《傷寒論》原名《傷寒雜病論》,作者張仲景。經過兵火破敗殘缺不全,后經晉人王叔和整理,到宋朝校正醫書時,先出版的十卷稱為《傷寒論》,其余稱為《金匱要略》[6]。本文以《金匱要略正義》為語料,該書主要論述寒熱虛實等邪氣侵入人體以及脈象出現的異常癥狀,還包括用藥和施治方法。

一、先秦兩漢出土醫學文獻第一人稱代詞個案研究

先秦兩漢出土醫學文獻中的第一人稱代詞有 “我” 和 “吾” 。 “我” 作主語、賓語、定語和兼語; “吾” 作主語和定語。

(一)我

《說文解字·我部》: “我,施身自謂也。”[7]267“我” 最初是兵器的形象,后假借為人稱代詞。李孝定《甲骨文字集釋》: “契文‘我’象兵器之形,以其秘似戈故與戈同,非從戈……彼此均假為施身自謂之詞。”[8]“我” 是出土醫學文獻中第一人稱代詞的重要形式之一。出土醫學文獻有11 例,其中《病方及其它》2 例,《五十二病方》2 例,《養生方》5 例,《胎產書》1 例,《居延漢簡》1 例,均表單數。如:

1.作主語,有6 例。如:

(1)北鄉(向),禹步三步,曰: “嘑(呼)!我智(知)令〓某〓瘧〓(令某瘧,令某瘧)者某也。(《病方及其它》376)

(2)身有癰者,曰: “睪(皋),敢【告】大山陵,某【不】幸病癰,我直(值)百疾之【□】,我以眀(明)月炻(炙)若,寒且【□】若,以柞柱若,以虎蚤(爪)抉取若,刀而割若,葦而刖若。(《五十二病方》379)

(3)禹問幼頻曰:我欲埴(殖)人產子,何如而有?(《胎產書》1)

(4)我欲合氣,男女蕃茲(滋),為之若何?(《養生方》215)

例(1) “我智(知)令〓某〓瘧〓” ,意思是我知道使某人患病。例(2) “我直(值)百疾之【□】” 的,意思是我遇到了百種疾病。例(3) “我欲埴(殖)人產子” ,意思是我想繁殖人口、生育子女。例(4) “我欲合氣” ,意思是我想要交合。

2.作賓語,有2 例。如:

(5)馬心:禹步三,鄉(向)馬祝曰: “高山高郭,某馬心;天,某為我巳(已)之,并企侍之。” (《病方及其它》345)

(6)【一曰】:行欲毋足痛者,南鄉(向)禹步三,曰: “何水不越,何道不枯,氣(乞)我□□末。” 即取突墨【□】【□】□□□內(納)履中。(《養生方》196~197)

例(5) “某為我巳(已)之” ,意思是幫我治愈了它。例(6) “氣(乞)我□□末” , “我” 作動詞 “氣” 的賓語。

3.作定語,有2 例。如:

(7)我須麋(眉)溉(既)化(華),血氣不足,我無所樂,【□□】(《養生方》208)

(8)今我血氣外揖【□□□□□□□□□□□】曰:君何不■(羹)茅艾,取其湛,以實五賞石膏白□【□□□□□□□□□□□□□□】(《養生方》220~221)

例(7) “我須麋(眉)溉(既)化(華)” ,第一人稱代詞 “我” 在句中作定語,指我的須眉已經花白。例(8) “今我血氣外揖” 指我的血氣, “我” 作定語。

4.作兼語,有1 例。如:

(9)□□□□□復使根彊來曰:欲言變事候,故使我來召,奈何不往,敞復曰:病未欲言,根彊去。(《居延漢簡》E.P.T51:2)。

“我” 作 “使” 的賓語和 “來召” 的主語。

(二)吾

《說文解字·口部》: “吾,我自稱也,從口五聲。”[7]26“吾” 的發音部位為喉音 “ng” ,屬于疑母。《爾雅·釋詁》: “吾,我也。”[9]用 “我” 訓釋 “吾” ,表明 “吾” 和 “我” 一樣,均是第一人稱代詞。 “吾” 出現于西周晚期[10],第一人稱代詞 “吾” 在先秦傳世文獻中已有用例,如《論語·學而》: “吾日三省吾身。” 第一人稱代詞 “吾” 在出土醫學文獻有14例,其中《五十二病方》1 例,《十問》1 例,《合陰陽》1 例,《天下至道談》2 例,《上博簡》9 例,表單數。如:

1.作主語,有7 例。如:

(10)令尤(疣)者抱禾,令人嘑(呼)曰: “若胡為是?(應)曰: “吾尤(疣)。” 置去禾〈禾去〉,勿顧。(《五十二病方》103~104)

(11)如水沬淫,如春秋氣,往者弗見,吾得其功;來者弗堵(覩),吾鄉(饗)其賞。(《天下至道談》18)

例(10) “吾尤(疣)” 、例(11) “吾得其功” 、例(12) “吾欲” 中的 “吾” 用在陳述句中作主語,表單數。

2.作定語,有7 例。如:

(15)吾精以養女精,前脈皆動,皮膚氣血皆作,故能發閉通塞,中府受輸而盈。(《合陰陽》127~128)

出土醫學文獻中第一人稱代詞數量較少, “我” 作主語的使用頻率最高,其他用法均有少量涉及。 “吾” 主要用作主語和定語。根據語料中二者出現的數量可推測在上古漢語時期二者使用頻率大致相當。

二、先秦兩漢傳世醫學文獻中第一人稱代詞個案研究

先秦兩漢傳世醫學文獻第一人稱代詞有 “我、吾、余” 。 “我” 作主語、賓語和兼語; “吾” 作主語; “余” 作主語和賓語。未出現同時代傳世文獻中存在的第一人稱代詞 “朕、卬、臺” 。

(一) “我”

傳世醫學文獻中有6 例。《黃帝內經·靈樞》中有2 例,《黃帝內經·素問》中有1 例,《傷寒論》中2 例,《金匱要略》中1 例。《神農本草經》《難經》中未出現作第一人稱代詞的用例。1.作主語,有3 例。如:

(16)師曰:我前來不見此證,今乃變異,是名災怪。(《傷寒論·平脈法》)

(17)病者言手足厥冷,言我不結胸,小腹滿,按之痛者,此冷在膀胱關元也。(《傷寒論·辨厥陰病脈證并治》)

(18)病人胸滿,唇痿舌青,口燥,但欲嗽水,不欲咽,無寒熱,脈微大來遲,腹不滿,其人言我滿,為有瘀血。(《金匱要略·驚悸吐衄下血胸滿瘀血病脈證治》)

例(16) “我前來不見此證” 指 “我先前來診病并沒有這樣的癥狀” 。例(17) “言我不結胸” 指 “(病人)說自己心下痛,按著像石頭一樣堅硬” 。例(18) “言我滿” 指 “這個人說別人能看出來自己腹部腫大” 。 “我” 用在陳述句中充當主語,表單數。2.作賓語,有3 例。如:

(19)岐伯答曰:天之在我者德也,地之在我者氣也,德流氣薄而生者也。(《靈樞·本神第八法民》)

(20)故善用鎵者,從陰引陽,從陽引陰,以右治左,以左治右,以我知彼,以表知里,以觀過與不及之理,見微得過,用之不殆。(《素問·陰陽應象大論》)

例(19) “天之在我者,地之在我者” 指 “天之生我的是德,地之生我的是氣” 。 “我” 用在介詞 “在” 的后面充當介賓短語的賓語。例(20) “以我知彼” 指 “用自己正常的狀態知道病人的異常狀態并相比較” 。

(二) “吾”

在傳世醫學文獻中有4 例,《黃帝內經·素問》3 例,《黃帝內經·靈樞》1 例。《金匱要略》《傷寒論》《難經》中未有。從例句數量大致可以看出,上古時期 “吾” 有被 “我” 擠壓的趨勢。

1.作主語,有3 例。如:

(21)帝瞿然而起,再拜而稽首曰:善。吾得脈之大要,天下至數,五色脈變,揆度奇恒,道在于一,神轉不回,回則不轉,及失其機,至數之要,迫近以微,著之玉版,藏之藏府,每旦讀之,名曰玉機。(《素問·玉機真藏論》)

(22)吾問子窈冥,子言上下篇以對,何也。(《素問·示從容論》)

(23)黃帝乃左握其手,右授之書,曰:慎之慎之,吾為子言之。(《靈樞·禁服》)

例(21) “吾得脈之大要” 指 “我已經懂得了診脈的根本要領” 。例(22) “吾問子窈冥” 指 “我問你的是較深的醫理” 。例(23) “吾為子言之” 指 “我為你再講一下” 。三處 “吾” 都在陳述句中充當主語,皆為黃帝自稱,表單數。

2.作定語,有1 例。如:

(24)譬如天之無形,地之無理,白與黑相去遠矣。是失,吾過矣。(《素問·示從容論》)

例(24) “吾過矣” 指 “我的過錯” 。前文 “是失” 指這次失敗,按照上古判斷句的格式,后面是名詞成分充當判斷句的賓語,即 “我的過錯” 。

傳世醫學文獻中 “吾” 的使用帶有了一定的感情色彩,當黃帝在敘述時需要表示正式的態度時,會采用 “吾” 來指代自己。例(21)敘述黃帝驚異地站起來對岐伯行禮;例(22)表示岐伯的回答令其不滿意;例(23)告誡岐伯慎重;例(24)是自己對犯錯的懊悔,這些語境下,都選擇了 “吾” 。

(三) “余”

在同時期的傳世醫學文獻中, “余” 作為第一人稱代詞在《黃帝內經》中使用頻率極高。在《黃帝內經·素問》共出現76 例,《黃帝內經·靈樞》中出現87 例。《難經》《傷寒論》《金匱要略》未出現作第一人稱代詞的 “余” 。其中, “余” 作主語是最典型的用法,出現頻率最高。一般在黃帝向岐伯發問時作為自稱而在主語位置。 “余” 作賓語的用法比較少見。

1.作主語,有159 例。如:

(25)乃問于天師曰:余聞上古之人,春秋皆度百歲,而動作不衰;今時之人,年半百而動作皆衰者,時世異耶?(《素問·上古天真論》)

(26)黃帝問于吹伯曰:余子萬民,養百姓,而收其租稅。(《靈樞·九針十二原》)

例(25) “余聞上古之人” 指 “我聽說上古的人” ,例(26) “余子萬民” 指 “我愛萬民” 。在陳述句中作主語,表單數。

2.作賓語,有4 例。如:

(27)汝受術誦書者,若能覽觀雜學,及于比類,通合道理,為余言子所長,五藏六府。(《素問·示從容論》)

(28)帝曰:厥陰在泉而酸化,先余知之矣。(《素問·至真要大論篇》)

(29)帝曰:善。然非余之所問也。(《靈樞·本藏》)

(30)子聽其理,非則語余,請正其道,令可久傳后世無患。(《靈樞·官能》)

例(27) “為余言子所長” 指 “對我說說個人心得” 。例(28) “先余知之矣” 指 “先于我知道” 。例(29) “然非余之所問” 指 “不是我要問的” 。例(30) “非則語余” 指 “不是這樣則告訴我” 。

三、先秦兩漢出土、傳世醫學文獻和傳世文獻第一人稱代詞使用情況

從出土醫學文獻和傳世醫學文獻的對比來看,第一人稱代詞具有如下特點:

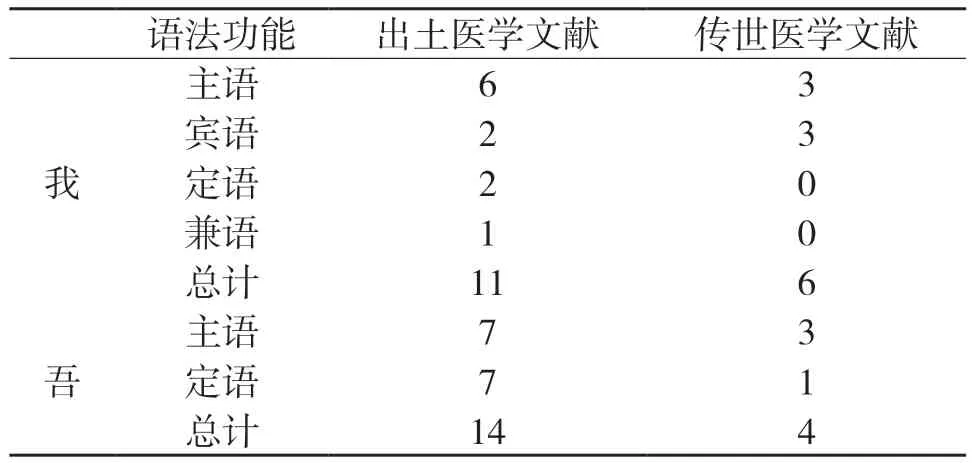

“我” 從用法上看,出土醫學文獻中 “我” 作主語、賓語、定語和兼語;傳世醫學文獻中,只有充當主語和賓語的用法,沒有定語和兼語的用例。從語法功能來看,出土醫學文獻中 “我” 在句子中所處的語法位置更為靈活。從使用頻率來看,出土醫學文獻中 “我” 充當主語的用例和定語、賓語、兼語用例的比例為6∶2∶2∶1,主語用例明顯多于賓語和定語。因此, “我” 在出土醫學文獻中最主要的語法功能是充當主語。傳世醫學文獻中主語和賓語的使用比例為1∶1。因此, “我” 的語法功能主要是充當主語和賓語。

“吾” 從用法上看,出土醫學文獻和傳世醫學文獻 “吾” 都只有充當主語和定語的用法。但在使用頻率上,兩類文獻有一定的差別。在出土醫學文獻中, “吾” 充當主語和定語用例的比例為1∶1,主要語法功能是作主語和定語;在傳世醫學文獻中, “吾” 充當主語和定語的比例為3∶1, “吾” 主要的語法功能是充當主語。值得一提的是: “吾” 多作為黃帝與岐伯對話中的自稱,且 “吾” 出現時有表示強調和表現強烈感情色彩的作用。使用情況,見表1。

表1 出土醫學文獻和傳世醫學文獻第一人稱代詞使用情況

傳世醫學文獻出現的第一人稱代詞 “余” 在出土醫學文獻中沒有出現。

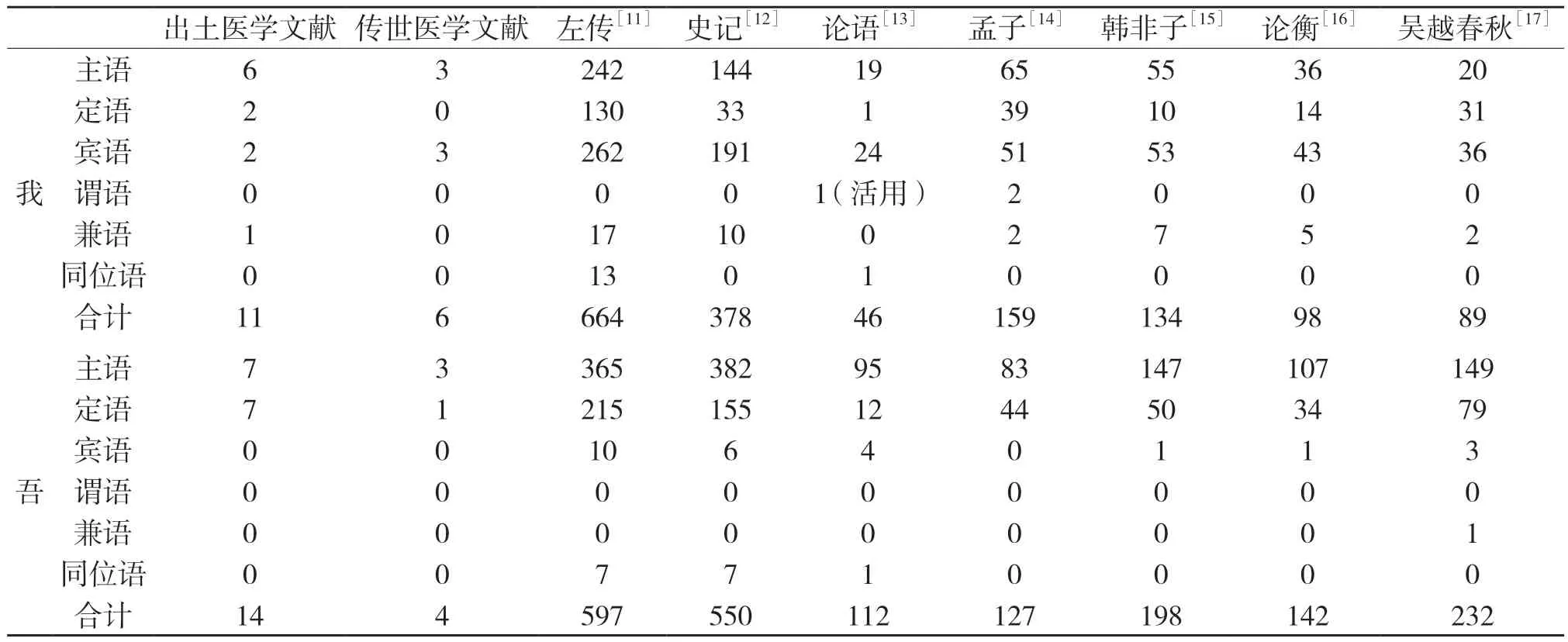

本文以先秦兩漢時期的著作,包括:《左傳》《史記》《論語》《孟子》《韓非子》《論衡》《吳越春秋》作為傳世文獻的語料和出土醫學文獻、傳世醫學文獻第一人稱代詞使用進行對比研究。以上文獻的作者和成書年代確定,是研究第一人稱代詞很好的文獻。大約東漢以后開始出現言文不一致的現象,口語和書面語距離越來越遠。本文語料都處于文言一致的時期,內容大致和當時的口語一致,具有較強的口語性。出土醫學文獻、傳世醫學文獻與《左傳》《史記》等第一人稱代詞 “吾” “我” 用例對照,見表2。

表2 出土醫學文獻、傳世醫學文獻、傳世文獻第一人稱代詞使用情況

由表2 可以看出,出土醫學文獻中第一人稱代詞 “我” “吾” 的出現頻率以及用法與同為先秦兩漢的傳世文獻相差很大。

“我” 在出土醫學文獻中共11 例,其中作主語有6 例,賓語有2 例,定語有2 例,兼語1 例。出土醫學文獻和傳世文獻相比,最大的不同在于:出土醫學文獻中 “我” 作主語是最主要的用法,而在同時代傳世文獻中,作賓語用法的 “我” 數量已經大致和作主語持平,主語和賓語都是 “我” 最常出現的語法位置。出土醫學文獻中, “我” 作賓語和定語的用例數量相同,比例相近,而在同時代的傳世文獻中, “我” 作賓語的數量遠遠多于作定語的數量,只有《吳越春秋》一書二者數量相近。傳世文獻 “我” 已經出現作謂語的用法。出土醫學文獻沒有作同位語的用法,這點和傳世醫學文獻中少有作同位語的用法接近。出土醫學文獻和傳世文獻相同的是,兼語的用法較為罕見,醫學文獻中未有作同位語功能的用例和傳世文獻中較為少見的同位語用例較為相似。

“吾” 在出土醫學文獻中作主語有7 例,賓語有7 例,二者數量相當,使用頻率應該相近。而在傳世醫學文獻和傳世文獻中, “吾” 作主語的數量遠多于作定語,并漸漸發展出作賓語的用法。

四、第一人稱代詞相關問題研究

《爾雅》是中國最早的解釋詞語的著作,成書時代不早于春秋戰國時代,不晚于西漢。它的體例是列舉一系列的同義詞,再用一個通用詞進行解釋。在《爾 雅·釋 詁》中: “卬、吾、臺、予、朕、身、甫、余、言,我也。” 這一系列詞條證明至少在西漢之前就已經存在上述的第一人稱代詞。王力指出: “上古第一人稱代詞有‘吾’‘我’‘卯’‘予’‘臺’(音‘怡’)、‘朕’等。”[18]41出土醫學文獻的第一人稱代詞有 “吾” “我” 兩個。歷代學者對漢語為何出現如此多的第一人稱代詞有不同的看法和見解。部分學者認為看似具有相同語法功能的 “我” “吾” 等第一人稱代詞,實際類似印歐語的主語,賓語具有的 “格” “數” 范疇。只是漢語中第一人稱代詞通過相同的形態,在不同的語法位置發揮著不同的語法功能。否則如此數量的人稱代詞會和語言的經濟原則相違背。王力認為: “‘吾’字用于主格和領格,‘我’字用于主格和賓格。當‘我’用于賓格時,‘吾’往往用于主格;當‘吾’用于領格時,‘我’往往用于主格。在任何情況下,‘吾’都不用于動詞后的賓格。”[19]呂叔湘也有類似的看法: “主語跟領格吾多我少;賓語基本上用我。”[20]2胡偉、張玉金通過對歷史分期證明第一人稱代詞在發展過程中存在單數和復數的區別[21]。第一人稱代詞的使用存在單一性特征。同時擴大語料范圍可以發現,常用的六個第一人稱代詞在使用過程中,句法功能大都已經具備,沒有哪一個有太嚴格的句法功能限制,只是在某些句法位置出現的頻率存在高低差別。這可能是后來由于使用頻率較高而成為其主要的語法功能并占據主導地位。漸漸頻使用頻率低的功能被淘汰或被使用頻率高的其他人稱代詞而取代。

(一)第一人稱代詞格的差別

戰國以前, “吾” 字用于主位和領位,不用于賓位;戰國以后, “吾” 字也可以直接位于動詞后面充當賓語。

我們考察了出土醫學文獻中 “吾” “我” 的用法發現, “我” 用于主格和賓格, “吾” 只用于主格,沒有發現用于動詞后賓格的現象。 “我” 在出土醫學文獻有11 例,其中作主語6 例,定語2 例,賓語2 例,兼語1 例。和傳世文獻相比,出土醫學文獻 “我” 用于主格更為常見,賓格和領格也有涉及。 “吾” 出土醫學文獻中有14 例,其中作主語7 例,定語7 例。張玉金認為其在春秋時代開始進入共同語[22]。 “吾” 在之后的傳世文獻中用法較為固定,作主、定、賓和同位語,作主語為主要的用法,作賓語的用例少見。

何樂士指出: “上古‘吾’‘我’都是很常見的人稱代詞。‘吾’字常用于主位和領位,少用于賓位,若是用于賓位,則一般是在否定句中,用于動詞之前。而‘我’字多用于賓位,用于主位者也不少;不過‘我’字用作主語時,大體由于加重語氣或指我們這一方面的緣故。”[11]150出土醫學文獻第一人稱代詞 “吾” 全部用于主語和定語,基本延續了上古的用法。洪波認為: “‘我’‘吾’‘余’三者的差別是由其意義上謙敬功能的差別造成的。”[23]

正如王力所說: “在先秦時代,除了否定句在賓語提到動詞前面的情況下,‘吾’字不用作賓語,但是到了戰國時代,已經出現了例外。”[18]60

(二)第一人稱代詞數的差別

殷商時期, “我” 可以表單數也可以表復數,后者居多。西周時期出現了第一人稱代詞 “吾” 。在出土醫學文獻和傳世醫學文獻中, “我” 和 “吾” 在充當主語時都表示單數。張玉金認為, “我” 在殷商時期基本只用于復數[22],且該時代用于佐證該觀點文獻數量有限。徐陽春認為,關系組配中存在數量規約,甲項在數量上必須符合乙項的規約:乙項只為集體所另有的時候,甲項對應為復數人稱代詞;乙項既可以為個體也可以為集體所領有的,甲項可為單項或復項[24]。西周時代及之后, “我” 指稱單數的用例增多,指稱復數的用例減少。《春秋》中作復數的用例較多比較明顯。 “我” 在明確指某一個確指的人時,毋庸置疑表示單數。句法上通常處在主語和賓語位置。但當 “我” 所指代的內容表示說話人的一方,從而與其他物或者人發生聯系的時候,很容易就作為復數來理解,也即句法成分上處于定語位置時。《左傳》中有很多與國家、軍事相關的內容,屬于為集體所擁有的事物。于是敘述者常把自己和國家、君主、軍隊放在一起敘述,形成一個整體概念。如 “我國” “我軍” “我君” ,為了強調國家整體的概念,我們可以將它看作是 “我們國家” “我們的軍隊” “我們的君主” 的復數用法。有的既可以為個體也可以為集體所擁有的,例如 “我的國家” 這樣表示單數的用法,這也就造成了判斷古代漢語中 “我” 作為第一人稱代詞在單復數用法上的不明確。《史記》中也出現 “我江南” “我先君” 的用法,也應該按照復數理解,但與《左傳》相比,該類用例數量不多。《史記》記載的歷史稍晚于《春秋》,相比較諸侯爭霸,個人依托于諸侯國和君主,《史記》中的人物更多的已經從自我出發,因而 “我城,我先君” 的用例較少,加上 “我” 多出現在人物的自白和對話中,因此在這樣的語境下 “我” 表單數更為常見。另《史記》中 “我” 的含義常等同于 “我君” “我師” 。 “我” 后面的內容常被省略,根據句意可以補充。 “吾” 在上古時期一直有單數和復數并存的情況,復數占比一直較小。胡偉,張玉金認為是該時期語料使用復數的場合較少。《史記》中 “吾” 也是多出現在對話和自白中,后面直接連接謂語及受修飾的謂語。

出土醫學文獻中的 “我” “吾” 用法比較簡單,且都是表示單數。上古漢語人稱代詞確實存在 “形態” ,但是這種形態是不嚴格意義的形態,不是非此即彼的形態,存在模糊現象。古漢語中人稱代詞的形態,是發展過程中的一個過渡現象,這好比盲人摸象,人稱代詞形態是最初的、也是最模糊的輪廓,伴隨語言的發展,人類思維的縝密,這種模糊的輪廓會愈加清晰,形態會變得越來越嚴格。

(三)第一人稱代詞感情色彩的差別

通過對傳世醫學文獻的考察發現, “我” 和 “吾” 在感情色彩上存在一定的差別。尤其是在《黃帝內經》一書中, “吾” 是說話人(黃帝)表達強烈的感情情況下使用。 “我” 在出土醫學文獻中作主語和賓語,和上古相比, “我” 作主語時表示強調、加重語氣的意味已經大大減弱。出土醫學文獻 “吾” “我” 在感情色彩方面區別不大,二者仍然遵守傳統的語法規則,沒有擴張的用法。 “吾” 和 “我” 都是上古時期出現的人稱代詞, “我” 出現的時間在殷商,略早于西周晚期出現的 “吾” 。呂叔湘認為: “大概語言上‘我’是比較強勢的一個,周秦之際它已經擴展到‘吾’字的領域。秦漢以后的口語里很可能已經統一于‘我’,‘吾’只見于書面語了。”[20]2吳福祥認為: “最遲在唐五代,漢語實際口語里第一人稱代詞已完全統一于‘我’。”[25]

(四)第一人稱代詞使用頻率的差別

出土醫學文獻是口語性很強的實用性文獻,語言使用的替換在口語性強的文獻中發生。因此,考證出土醫學文獻的成書年代可以幫我們判斷 “我” 和 “吾” 的替換過程。張顯成、程文文從漢語語法發展史角度考證了出土醫學文獻的成書時代,指出: “馬王堆醫書中的副詞的使用情況反應的戰國末期產生的語言新質,從而可以判定其成書時代不早于戰國末期,學界認為其成書于春秋戰國之際甚至更早的說法不能成立。”[26]通過上述的語料考察,上古時期出土醫學文獻第一人稱代詞 “我” 有11 例, “吾” 有14 例,戰國正是 “吾” 作為第一人稱代詞使用最為活躍的時期。傳世醫學文獻中,第一人稱代詞 “我” 出現10 例, “吾” 出現4 例。成書于春秋末期的《左傳》中 “我” 略多于 “吾” ,實際上根據朱慶之的研究,除了 “我” 以外的第一人稱代詞最遲在東漢口語中已經完成消亡[27]。語言的演變是一個漸變的過程,在三國魏晉及東漢譯經中,我們可以發現口語性較強的文獻很少出現 “吾” ,而在書面語性強的文本中仍有使用。鑒于朱慶之的研究成果,我們可以猜測《史記》及之后接近戰國時期成書的傳世文獻,正處于 “吾” 作為主要第一人稱代詞的時期,但隨著時代發展,較晚成書的傳世文獻中 “吾” 由明顯多于 “我” 到二者數量接近。可以看出,秦漢之際, “我” “吾” 均可用于口語文獻中, “我” 的用例逐漸增多, “吾” 的用例逐漸減少。

通過將出土醫學文獻、傳世醫學文獻、傳世文獻對比發現,先秦兩漢時期出土醫學文獻只有第一人稱代詞 “我” 和 “吾” 。缺少傳世醫學文獻中出現的 “余(予)” 以及傳世文獻中的 “卬” “朕” “臺” 。出土醫學文獻中 “我” 符合格位有區別的特征,但在作主語時用例明顯多于賓語和定語,這與傳世文獻 “我” 賓語和定語用例相近有很大的不同。且出土醫學文獻中定語和賓語用例數量相近,也和傳世文獻中作賓語遠多于定語的特征不同。出土醫學文獻中的 “吾” 作主語和定語的用例相當的特征和傳世文獻中 “吾” 作主語遠多于定語用例的特征有很大不同。先秦兩漢時期,第一人稱代詞的使用不僅存在數和格上的區別,在口語性和書面語性的語料中也存在不同。 “我” “吾” 是出土醫學文獻中使用較多的第一人稱代詞,且出土醫學文獻具有很強的口語性,通過和口語性較強的傳世醫學文獻以及傳世文獻中的第一人稱代詞對比發現 “我” 出現于殷商時期,時間較早,在出土醫學文獻中作主語和賓語,不存在單數和復數的區別。 “吾” 在西周時出現,在出土醫學文獻中全用作主語,也只有單數用法,且在傳世醫學文獻中具有表強調和強烈感情色彩的作用,后來 “吾” 在戰國時代有作賓語的用法。秦漢之際的 “我” 和 “吾” 用法逐漸完善,在口語文獻中十分活躍。在數和語法位置上的分工更加明確,使用頻率開始改變。 “我” 的用例逐漸增多, “吾” 的用例逐漸減少。