英國漢學家魯惟一對居延漢簡的綴合貢獻*

□姚 磊

1927 — 1934 年,中瑞西北科學考察團在額濟納河流域烽燧遺址發掘漢簡11 000 余枚。時人推測出土地點在漢代張掖郡居延縣,因此命名為“居延漢簡”。由于簡牘材料豐富、內容重要,學術價值無法衡量,伴隨居延漢簡的發現,簡牘學正式進入學術研究的視野。

魯惟一(Michael Loewe)是英國著名的漢學家,a孫繼成:《劍橋大學漢學研究的見證人——訪英國著名漢學家魯惟一教授》,《中國社會科學報》2020 年6 月11 日第2 版。也是簡牘學研究的開拓者,在學界有非常高的聲譽。《漢代行政記錄》(Records of Han Administration,1967)一書是魯惟一在他1963年倫敦大學博士論文基礎上寫就的,主要研究便是居延漢簡。由于種種原因,中譯本出現較晚,2005 年才經廣西師范大學出版社正式出版發行,譯者為于振波、車今花。b魯惟一著,于振波、車今花譯:《漢代行政記錄》,桂林:廣西師范大學出版社,2005 年。魯惟一在《漢代行政記錄》一書中采用文書學的方法,對居延漢簡進行了集成分類研究,推動了漢簡研究走向深入。

一、魯惟一綴合的數目與釋文

綴合“是在簡牘斷裂之后,重新把殘片拼合起來,以恢復原先的完整面貌”c陳偉:《楚簡冊概論》,武漢:湖北教育出版社,2012 年,第97 頁。,又稱接合、拼合、拼綴、拼復、拼聯、拼接、連綴,是在整理和研究簡牘過程中的重要性基礎工作,是獲得新材料的重要來源,同時也助推考古學、古文字學、文獻學、中醫藥學和語言學等學科的發展。陳夢家在《武威漢簡·敘論》中曾論及綴合的意義,他說:

我們所以縷述此次綴合復原的工作者,由于此等機械而煩碎的技術性的手績,需要一番耐心,并需要有步驟的在邊作邊尋找規律中,縝密的完成它,做到全部不遺一殘簡片,以保證五百簡原來的完整性。這項技術性的手續,其實是構成我們對于遺物內容的理解與進一歩深入硏究的基礎。d甘肅省博物館、中國科學院考古研究所:《武威漢簡》,北京:文物出版社,1964 年,第79 頁。

需要特別說明的是20 世紀五六十年代居延漢簡研究材料極為缺乏,魯惟一當時可用的研究材料僅有勞榦《居延漢簡考釋·釋文之部》e勞榦:《居延漢簡考釋·釋文之部》,上海:商務印書館,1949 年。《居延漢簡考釋·圖版之部》a勞榦:《居延漢簡考釋·圖版之部》,臺北:臺灣“中央研究院”歷史語言研究所,1957 年。以及中國科學院考古研究所《居延漢簡甲編》b中國科學院考古研究所編:《居延漢簡甲編》,北京:科學出版社,1957 年。等少數幾種。魯惟一說:“就我們目前所了解的情況而言,恐怕沒有誰研究這些簡文所取得的成果是完全令人滿意的。某些釋文和翻譯將長期受到懷疑,完全精確的釋文和翻譯始終難以企及。”c《漢代行政記錄·序言》,第1 頁。在缺少清晰圖版和準確釋文的基礎上,魯惟一仍有相當規模的漢簡綴合成果,殊為不易,凸顯了一位優秀研究者所具備的探索精神。魯惟一共計綴合25 則,綴合釋文羅列如下。

(1) 19.21+513.38:屬王廣始元三年六月丁丑除未得始元六年十一月奉用錢四百八十。

(2) 118.1+117.43+255.25:孝文皇帝五年十一月壬寅下凡卅八字。

(3)122.1+122.19:第十七部建平五年十二月戍卒家屬當廩名籍。

(4)148.11+534.12:右第二亭四月食簿。

(5)162.2+162.7:豆五十四公乘鄴池陽里陳穗老故小男丁未丁未丙辰戊寅乙亥癸巳癸酉令賜各一級丁巳令賜一級。d石昇烜、顏世鉉有補綴,即162.2+162.19+162.7 見《居延漢簡綴合新成果選粹(1)》,《古今論衡》2016 年第29 期,第89 頁。

(6)162.16+162.8:公乘鄴左都里崔黃卒故小男丁未丁未丙辰戊寅乙亥癸巳癸酉令賜各一級丁巳令賜一級。e石昇烜、顏世鉉有補綴,即162.16+162.8+162.11,見《居延漢簡綴合新成果選粹(1)》,第89 頁。

(7)27.8+168.16:第廿二隧卒司馬忠治墼八十治墼八十治墼八十除土除……除土除土除土除土。

(8)176.24+176.35+158.16:官治狀封移告尉如府會日·一事一封三月丙申尉史蒲封。

(9)176.27+176.40+122.8:城北隧卒騰勛妻大女嬰年廿四用谷二石一斗六升大。

(10)182.37+303.28:出麥卌七石六斗以食田卒劇作廿人六月盡八月。

(11)188.28+488.26:八十除土除土除土……除土除土除土除土。

(12)203.32+525.3:妻大女君至年廿八用谷二石一斗六升大/弟大女待年廿三用谷二石一斗六升大/子使男相年十用谷二石一斗六升大凡用谷六石五斗。

(13)203.35+203.64:執胡隧卒王嚴□長罷詣官八月甲午下餔入。

(14)220.8+525.7:第十四隧卒韓勛除土椎土除土除土除土除土除土。

(15)278.8+148.3:入穈小石十五石始元二年六庚午朔癸酉第二亭長舒受斥胡主倉故吏建都丞延壽。

(16)308.11+278.10:斗五斗二升屬大斗三斗一升二分。

(17)387.17+407.14+387.16:塞外諸節谷呼韓單于□往來牧表是樂。

(18)488.11+148.18:右第二亭六月食簿。

(19)488.3+148.17:受征和四六月簿余谷小斗五斗二升為大斗三斗三斗一升二分。

(20)513.31+513.37:田卒昌邑國石里公士費辟強□袍一領枲履一兩單衣一領绔一兩卩。

(21)513.41+513.8+509.22:田卒昌邑國邵成里公士公丘異襲一領枲履一兩單衣一領绔一兩卩。

(22)534.4+488.10:始元二年八月己巳朔以食蜀校士二人盡戊戌卅日積六十人=六升。

(23)534.18+148.6:出穈大石一石八斗始元三年二月丙寅朔以食吏。

(24)557.2+148.28:出穈大石三石六斗始元二年八月己巳朔以食楗為前……盡戊戌卅日。

(25)563.14+275.5:出穈大石三石四斗八升始元二年九月己亥朔以食楗為前部士二人盡丁卯廿九日積五十八人。

二、魯惟一綴合的方法與思想

魯惟一綴合居延漢簡的方法是采用文書學的方法,于振波總結道:

根據簡牘的出土地點、簡牘的大小和形制、簡冊的編聯方式、筆跡、文書的布局及內容,結合漢代行政實踐的特點,將零散的簡牘及其殘片加以集成;在所集成的同類簡牘中,以完整的木簡為標準,找出殘簡究竟殘缺了哪些部分,而殘缺部分又相當于完整木簡的哪些內容,以期恢復簡冊文書的本來面目。a《漢代行政記錄》,第611 頁。

于振波十分準確、全面分析出了魯惟一綴合漢簡的方法與思想。比如27.8+168.16、188.28+488.26、220.8+525.7 諸簡的綴合,便是在相同地點(A8破城子)、同類內容(除土)的基礎上“集成”所得。

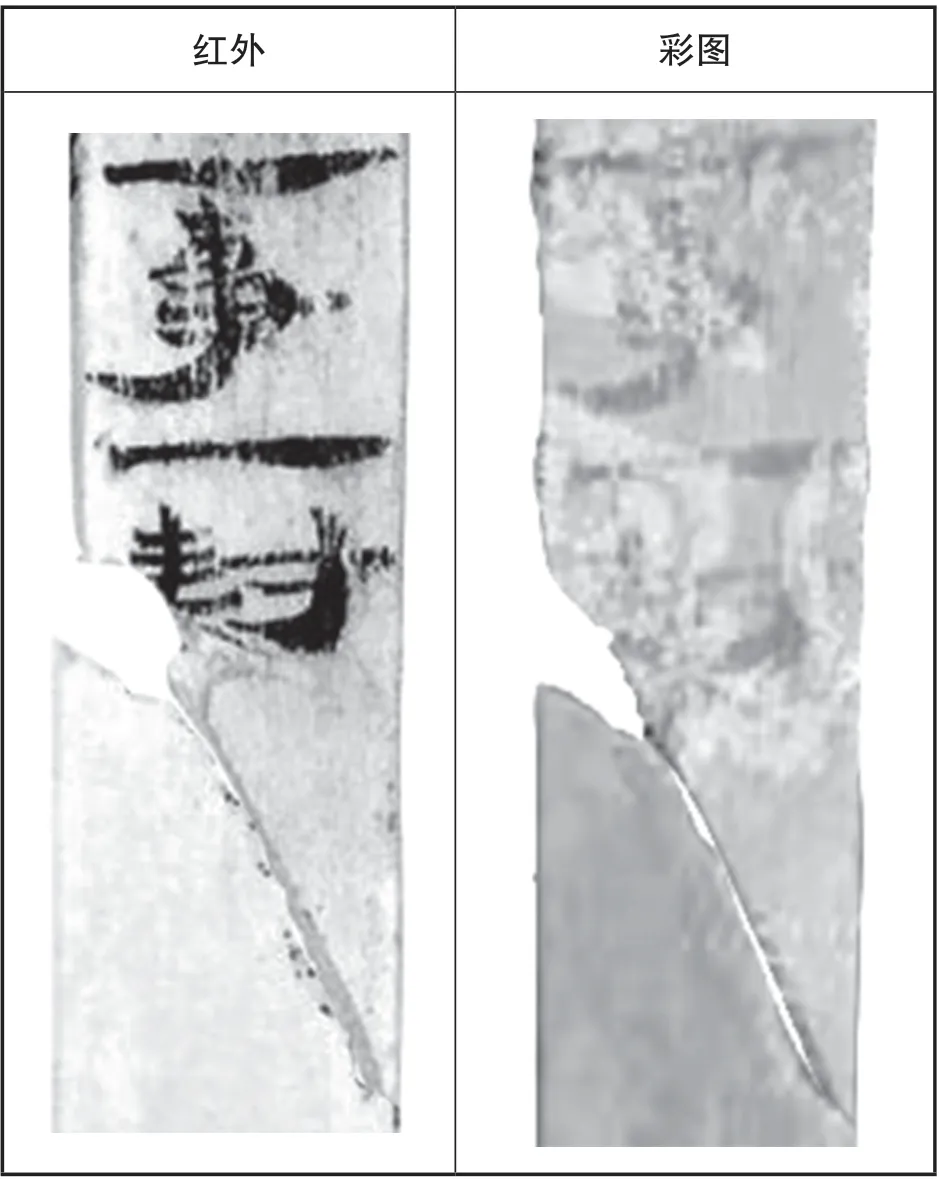

又如《居延漢簡甲乙編》曾綴合176.24 與176.35兩簡,b中國社會科學院考古研究所編:《居延漢簡甲乙編》,北京:中華書局,1980 年,第119 頁。綴合后簡文作:“官治狀封移告尉如府會日·一事一封”c簡牘整理小組編:《居延漢簡(2)》,臺北:臺灣“中央研究院”歷史語言研究所,2015 年,第173 頁。。又有158.16 號簡,簡文作:“三月丙申尉史蒲封。”魯惟一認為《居延漢簡甲編》把176.24 與176.35 兩簡已經綴合起來,并指出176.35 與158.16 兩簡也應該綴合在一起,d《漢代行政記錄》,第155 頁。即魯惟一的意見是176.24+176.35+158.16 三簡當綴合在一起。不過《合校》e謝桂華、李均明、朱國照:《居延漢簡釋文合校》,北京:文物出版社,1987 年,第280 頁。《集成》f中國簡牘集成編輯委員會編:《中國簡牘集成》第6 冊,蘭州:敦煌文藝出版社,2001 年,第168 頁。《居延漢簡(2)》g《居延漢簡(2)》,第173 頁。等著錄書沒有吸納魯惟一的這一則綴合意見,我們把176.35 與158.16 拼合后,截取碴口處圖版如表1 所示。

表1 176.35 與158.16 綴合圖

兩簡碴口基本吻合,且兩簡均是居延舊簡,出土于A8 破城子,出土地同一,材質相同,文意相關,字形、形制以及書寫風格等較為一致。經查,圖版碴口寬度、厚度近似,158.16 號簡殘長12.1 厘米,寬1.1 厘米,厚0.28 厘米,176.24+176.35 號簡殘長8.1 厘米,寬1.0 厘米,厚0.3 厘米。h彩色圖版及簡牘數據來自臺灣“中央研究院”歷史語言研究所漢代簡牘數字典藏數據庫。由此,魯惟一意見可從,176.24+176.35+158.16 三簡當可綴合。

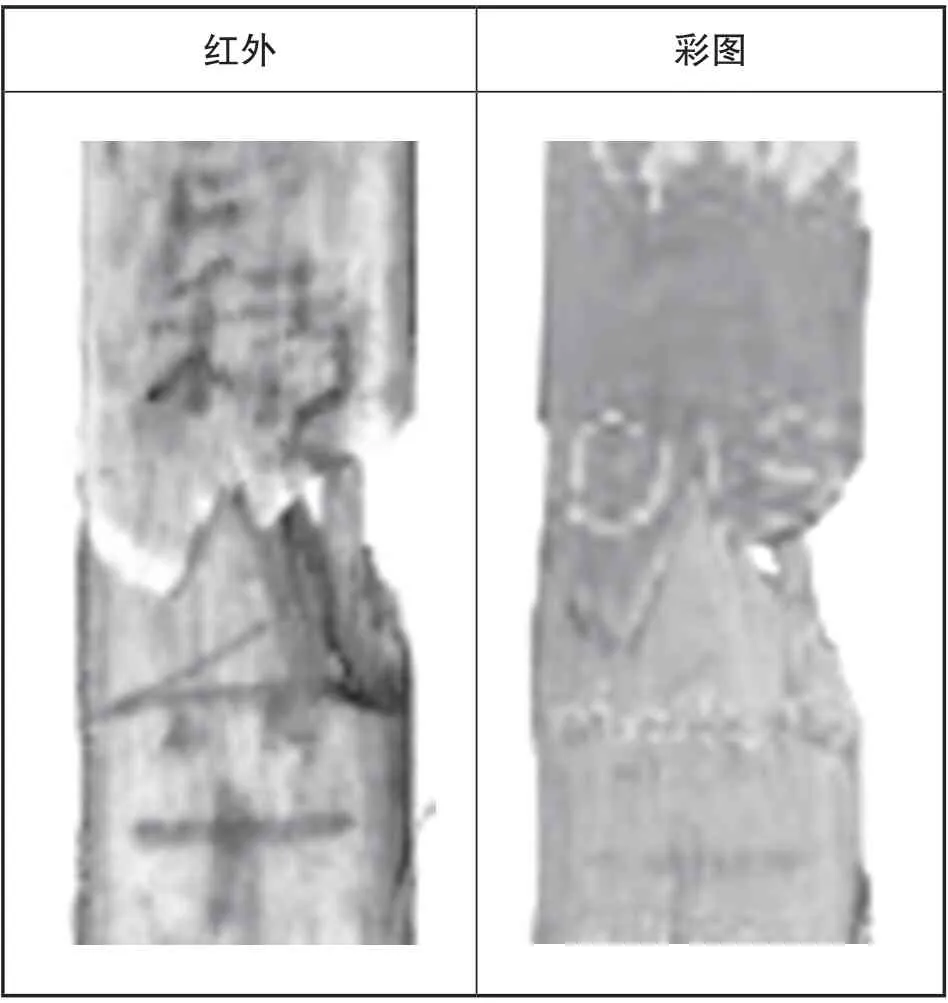

兩簡碴口基本吻合,且兩簡均是居延舊簡,出土于A10 瓦因托尼,出土地同一,材質相同,文意相關,字形、形制以及書寫風格等較為一致,經查,圖版碴口寬度、厚度近似,534.4 號簡殘長12.6 厘米,寬1.0 厘米,厚0.22 厘米,488.10 號簡殘長5.3 厘米,寬0.9 厘米,厚0.31厘米。由此,魯惟一意見可從,534.4+488.10 兩簡當可綴合。

再如魯惟一曾綴合534.4 與488.10 兩簡,i《漢代行政記錄》,第427 頁。《合校》j《居延漢簡釋文合校》,第590 頁。《集成》k中國簡牘集成編輯委員會編:《中國簡牘集成》第8 冊,蘭州:敦煌文藝出版社,2001 年,第105 頁。《居延漢簡(4)》l簡牘整理小組編:《居延漢簡(4)》,臺北:臺灣“中央研究院”歷史語言研究所,2017 年,第127 頁。等著錄書亦沒有吸納魯惟一的綴合意見,我們把534.4 與488.10 拼合后,截取碴口處圖版如表2 所示。

表2 534.4 與488.10 綴合圖

魯惟一不僅用文書學的方法去綴合漢簡,也用此方法去驗證綴合的正誤。如勞榦曾綴合227.100+227.43 兩簡,a《居延漢簡考釋·釋文之部》,第76 頁。魯惟一認為是誤綴,b《漢代行政記錄》,第192 頁。他的懷疑是有道理的,《居延漢簡(3)》后來綴合227.100與485.50,c簡牘整理小組編:《居延漢簡(3)》,臺北:臺灣“中央研究院”歷史語言研究所,2016 年,第55 頁。修訂227.43 為485.50 號簡,驗證了魯惟一的猜測。再如勞榦曾綴合336.13+336.12+340.9三簡,d《居延漢簡考釋·圖版之部》,第49 頁。魯惟一認為340.9 是誤綴,e《漢代行政記錄》,第294 頁。《居延漢簡(4)》后來綴合336.13+336.12+53.7 三簡,f《居延漢簡(4)》,第36 頁。修訂340.9號簡為53.7 號簡,亦證明了魯惟一的論斷。

魯惟一在《漢代行政記錄》中曾說:

有必要持非常謹慎的態度。尤其是,將兩片以上的殘簡綴合成一枚完整的簡的任何主張在總體上都要受到限制,即這一主張只能涉及考察對象的長寬兩個維度。試圖比較不同簡上的筆跡,或者判定某些釋文,其結果是否合乎需要,或者是否遺有別的可能,并不總是很有把握。g《漢代行政記錄》,第14 頁。

魯惟一生動說明了綴合的不確定性、艱巨性和復雜性,在指導我們簡牘綴合工作方面仍具有現實意義,使得我們對綴合工作不敢有一絲的大意,具備謹慎、仔細、認真的態度,而又不斷懷疑已有的綴合。

三、余 論

簡牘學的研究具有特殊的歷史周期性,文書的整理與復原也具有漫長的特點。陳偉認為:

我們也必須清醒地看到,任何一批內涵豐富的出土文獻,都會在原始資料公布之后有一個歷時較長、由較多學者參加的討論過程,如此才能在文本復原與解讀方面達到較高的水平,形成大致的共識。戰國秦漢簡牘數據,由于文字辨識、綴合、編連上的難度,尤其如此。那種畢其功于一役的愿望或期待,是很不切實際的。以往對居延漢簡、包山楚簡、郭店楚簡的討論,已經證明了這一點。h陳偉:《繼往開來:關于簡牘學的幾點思考》,《中國社會科學報》2021 年6 月18 日第5 版。

陳偉此番話既道破了簡牘研究的艱辛和無奈,又說出了簡牘學研究的規律。

魯惟一所作的25 組綴合中,162.2+162.7 與162.16+162.8 兩組和西島定生綴合時間大致重合,i西島定生著,武尚清譯:《中國古代帝國的形成與結構:二十等爵制研究》,北京:中華書局,2004 年,第205 頁。當時學術溝通不便,較難確定首綴者,可視為“英雄所見略同”,其余23 組當屬首綴。27.8+168.16、188.28+482.6、220.8+525.7 三 組 屬于遙綴,《合校》《集成》《居延漢簡》等未收錄,從文意看綴合可能性極高。由于簡牘綴合的難度較大,伴隨更多學者的參與,并經歷漫長的研究后,魯惟一的部分綴合成果從現在來看存在一些問題,如203.35+203.64、387.17+407.14+387.16、557.2+148.28 三組簡,大概是誤綴的。它們的碴口不吻合,文意上有斷裂,存在多種組合的可能,這可能也是通過文書學綴合簡牘的一個弊端,即非常重視文意及內容的關聯,而忽視碴口等簡牘形態等。

魯惟一曾試圖通過綴合來確定簡牘的采集地點,認為:

從簡牘圖版中可以明顯看出,在把小殘簡作為同一枚簡的組成部分而加以綴合方面,已經做了大量的技術性工作。如果這些綴合是有效的,那么,這些殘簡想必是出自同一探區,而且在許多情況下,這種一致性是沒有問題的,因為所涉及的組的編號相同。此外,還有不少有效的例子,其中具有不同分組編號的殘簡被綴合起來,由此可以推斷,有關的組來自同一探區。這樣,對于涉及其中的簡牘而未經確認的組,有時可能以這種方式聯想到其采集地點的線索。a《漢代行政記錄》,第554 — 555 頁。

伴隨研究的深入,通過綴合確定采集地點的愿望看來是不現實的。

由于采集地點的缺失,影響了簡牘學研究的深入,這是西北漢簡尤其是居延漢簡的遺憾。魯惟一從綴合來分析采集地點雖然是一個很好的思路,但我們從肩水金關漢簡、居延新簡以及懸泉漢簡的實際綴合來看,跨探方綴合、跨區域綴合是普遍存在的,不同探方之間的綴合越來越多出現在我們眼前。以肩水金關漢簡為例,多達20 個探方的簡牘可實現跨探方的綴合,有七個探方可與三個及以上的探方所出簡牘實行綴合,分別是73EJT7、73EJT21、73EJT24、73EJT25、73EJT30、73EJT37、73EJF3、72/73EJC,其中73EJT21、73EJF3、72/73EJC 非常突出,可與五個或以上探方中的簡牘實現綴合。

當然,這種認識是伴隨更多簡牘出現后才得知的,魯惟一《漢代行政記錄》所處時代材料有限,不可能會有超越其時代的認識。其實這種思維還是對“同一地點”的信奉,這也是當時文書復原所要求的,比如大庭修復原文書時,便提出“出土地同一”“筆跡同一”“材料同一”“內容關聯”等。b大庭修:《漢簡研究》,桂林:廣西師范大學出版社,2001 年,第11 — 12 頁。雖然我們現在仍需要參考同一地點,但隨著越來越多跨探方綴合的出現,“同一地點”已經不是絕對的不可逾越的原則。魯惟一《漢代行政記錄》存在的這些問題,客觀上也是學術界自省的一個階段,其對漢簡綴合的開拓之功是有目共睹的。