拓展性學習視域下的農民非正式學習發生機制

——基于要素定位法的理論分析

□馬頌歌 王雨

一、引言

在我國大力實施鄉村振興戰略的背景下,農民學習成為鞏固脫貧攻堅成果、提高國民素質、構建和諧鄉村的重要途徑和保障。由于鄉村教育資源有限,以及農村成人教育理念落后、辦學經費短缺、辦學基礎薄弱、辦學師資不足、辦學制度不完善(韓秋茹等,2018),農民學習多發生在非正式學習環境下(趙雨等,2020)。筆者依托國家社科基金項目對我國東、中、西部的56個村莊展開田野調查,在調研山東省臨沂市Z鎮T莊時,發現當地農民的非正式學習主要圍繞鑼鼓、“六”棋(臨沂地區的一種民間棋)、秧歌廣場舞等地域文化活動展開,表現為農民群體自主推動的農村文化演進,這是主流非正式學習理論難以解釋的。

有別于主流非正式學習理論對個體學習的偏重,拓展性學習(Expansive Learning)①旨在解釋群體學習的發生機制。該理論誕生于20世紀80年代中期,由恩格斯托姆(Engestr?m)提出,經過四代更迭,并由此產生了活動理論芬蘭學派(Finnish School of Activity Theory)(Engestr?m et al.,2021)。自2012年引入我國后,國內多位學者都對拓展性學習理論做過比較詳細的介紹,也有學者將其應用于教師教育、組織學習、專業學習等領域,更有學者基于該理論提出了“跨界邀請學習”(張進寶,2022)。但由于其體系龐雜、表述繁復、迭代迅速,許多該理論的核心問題仍需通過進一步的本土化運用加以詮釋。本文嘗試建立非正式學習與拓展性學習間的理論關聯,并基于拓展性學習理論和對T莊鑼鼓隊案例的田野敘事分析農民非正式學習的發生機制,進而提出促進農民非正式學習動力生成的應對策略。

二、非正式學習與拓展性學習的理論關聯

非正式學習(Informal Learning)也被稱作“無固定形式學習”,是相對學校教育所提出的概念。20世紀前期,有西方學者指出,學校教育更注重通過語言符號傳遞普適的價值和抽象的知識,擁有固定的標準和組織形式;與之相對,非正式學習發生在具有內在意義的生活情境中,通常沒有固定的標準、內容和形式,更注重實踐知識和情感的融合,“具有很強的觀察性和參與性”(Scribner et al.,1973)。后來,這一對比衍生出不少易生混淆的分類方式,比如正規教育、非正規教育和非正式學習的分類(馬頌歌等,2016),正規學習、非正規學習和非正式學習的分類(Halliday-Wynes et al.,2009),以及正式學習、非正式學習和偶發性學習(Incidental Learning)的分類(Marsick et al.,1990)等。由于各類型之間邊界模糊、標準不一、彈性較大,產生了大量的辨析類文獻,給學界留下了深刻的學習(教育)“類型論”印象。

非正式學習源于與學校教育的類比但不限于類比,20世紀80年代起,西方學者在研究非正式學習類型特征的過程中提出了體驗式學習(Kolb,1981)、行 動 中 反 思(Sch?n,1987)、質 變 學 習(Mezirow,1991)、情景學習(Lave et al.,1991)、全視角學習(Illeris,2004)、模仿學習(Billett,2014)等學習理論并產生了深遠影響;沿著弗萊雷(Freire)的解放主義和福柯(Foucault)的后現代主義脈絡,又產生了一批關于學習的意識形態和學習者主體性(Subjectivity)的論辯(Garrick,1998);近十年,行動者網絡理論和活動理論等也被用于解釋非正式學習。這些理論和論辯比較清晰地闡釋了以個體為中心的學習機制,強調了他者、情境及社會文化背景與個體學習者之間的互動,然而這些理論也存在一些值得質疑的前提假設。比如:從本體論的角度出發,學習是個體的學習,群體和環境的主要作用是同學習者互動;從認識論的角度出發,知識、技能和身份是事先存在的,學習者需要通過識記、訓練或建構的方式去獲取。此處有兩個疑問:一是非正式學習的本體是否一定是個體,如果有“群體非正式學習”,應當如何解釋其機制;二是非正式學習是否一定要“學習已知之物”,如果有“學習未知之物”的學習,應當如何解釋其機制。

拓展性學習理論的提出表明,學習不僅是對已知之物的習得,更是對未知之物的創造,這種創造必須通過個體行動(Individual Action)向群體活動(Collective Activity)的拓展來實現(Engestr?m et al.,2010)。換言之,學習是“集體智慧的進化”(于文浩,2012),其成果包括新觀點、新工具和新概念的產生,其過程遵循馬克思“從抽象上升到具體”的辯證法(Engestr?m,2011)。在拓展性學習理論中,“學習”等同于新實踐的創造及其概念化(Virkkunen et al.,2013),這意味著將群體實踐提升至一定歷史時期內的更高水平。從實現方式上看,拓展性學習分為自然情境下的學習和干預情境下的學習,前者是某一群體自主發動的學習,后者則可以看作是一種在“革新實驗室”②(Change Laboratory)(Engestr?m et al.,1996)中借助雙重刺激法③(Double Stimulation)(Engestr?m,2007)“制造”出的學習。按照無固定場所、無固定組織形式、無固定標準等非正式學習常用的界定標準,自然情境下的拓展性學習即為一種“群體非正式學習”,而干預狀態下的拓展性學習發生在“革新實驗室”中,是有固定場所和操作規程的“群體正式學習”。鑒于自然情境中的拓展性學習和群體非正式學習在本質上的一致性,可以用拓展性學習理論對農民非正式學習的發生機制進行分析。

三、拓展性學習視域下農民非正式學習分析模型與方法

1.農民非正式學習的界定與特征

本文中的農民非正式學習特指建制村或自然村中,由農民自主發起或組織的學習活動,農民參與的由上級政府、村“兩委”和教育機構組織的學習活動不在此列,也不包含農民在日常生活中“順便”發生的知識和技能習得(即偶發性學習)。這一界定之下的農民非正式學習大致分為兩類:一是個體習得類,即農民在生產生活中比較分散的自學或求教,比如借助手機APP自學一段舞蹈,向鄰居詢問新電器的用法等;二是群體共創類,即農民群體以自組織的方式創新某項技藝,或是創造出更高水平的群體實踐,比如將傳統秧歌與現代廣場舞相結合,共創舞蹈新文化。第一類屬于主流非正式學習理論可以解釋的范疇,學界對其發生機制的探究已經比較充分;第二類屬于“群體非正式學習”,可以通過拓展性學習理論進行解釋,目前仍未見針對其發生機制的專門研究。

筆者在調研時發現,揭示農民的群體性非正式學習發生機制具有一定難度,這主要是因為此類學習具有兩方面的特征:一是自發性和鄉土性。農民的群體共創高度依賴組織者與發起者,參與者重體驗而輕反思,這導致其口述史互相沖突、模糊不清;同時,其共創成果具有很強的鄉土特色,幾乎無法從其他途徑獲得補充佐證。二是歷史性和隱匿性。群體共創往往需要數年甚至數十年才能產生可辨認的學習成果,難以在較短的研究周期內進行全面觀察,加之缺少文字記載,一旦核心參與者去世或失智便會帶來史料的佚失。因此,采用科學適切的分析模型和方法是十分必要的。

2.基于拓展性學習的分析模型

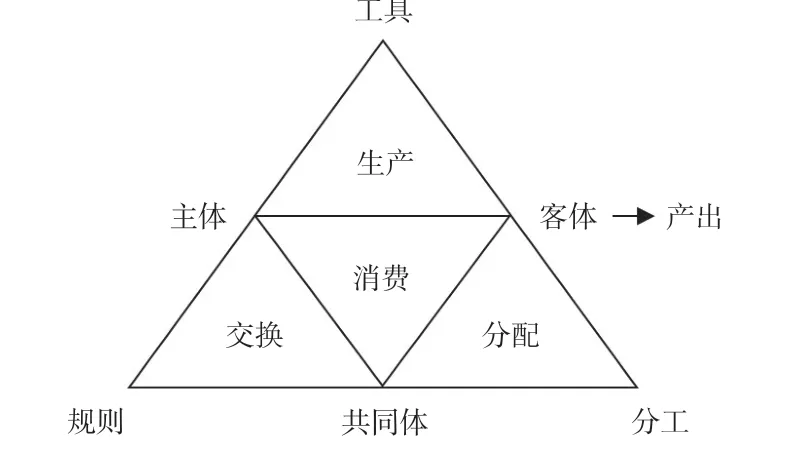

本文中,機制是指“事物間經常發生的、易于識別的因果關系”(周雪光,2003)。研究群體非正式學習的發生機制要把握要素、結構、過程和動力之間的有機聯系,需要聯合運用拓展性學習活動系統模型(簡稱“三角模型”,見圖1)和拓展性學習循環模型(簡稱“環狀模型”,見圖2)。三角模型解釋了人類活動的要素和結構,包括主體、客體/對象、工具、規則、共同體和分工6個要素,結構由生產、分配、交換、消費4個子系統構成,活動成果即是產出。對三角模型的理解應分為上部的三角形和下部的梯形,上部代表個體行動和個體生產,上部疊加下部用以表示群體活動和社會生產。也就是說,個體行動是單個主體借助工具改造客體的過程,群體活動是多個主體在規則、分工、共同體的影響下借助工具改造客體的過程,而所謂“拓展”就是從主體、客體和工具組成的“行動”轉化為6個要素組成的“活動”。

圖1 拓展性學習活動系統模型(Engestr?m,2015,p.63)

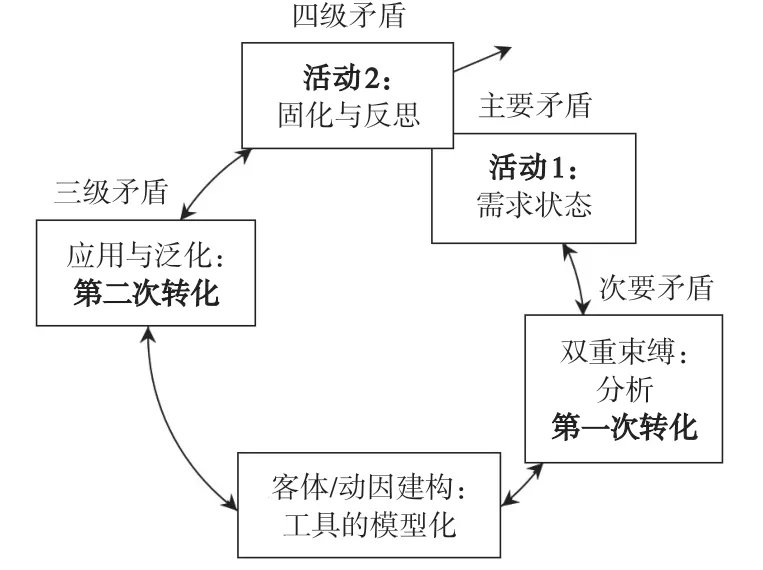

圖2 拓展性學習循環模型(Engestr?m,2015,p.150)

環狀模型解釋了學習的過程和動力:“活動1”表示舊活動,“活動2”表示穩定后的新活動。學習的過程包括需求狀態、雙重束縛、客體/動因建構、應用與泛化、固化與反思5個階段④,其中雙重束縛階段的“分析”是指活動主體對歷史和現實的分析。學習過程中有兩次轉化,第一次是主要矛盾向次要矛盾的轉化,強調學習動力的積蓄;第二次是行動向活動的轉化,強調新活動的形成。學習的動力包括活動要素內部的主要矛盾(在需求狀態階段作用凸顯)、活動要素之間的次要矛盾(在雙重束縛階段作用凸顯)、新舊活動之間的三級矛盾(在應用與泛化階段作用凸顯)以及新活動與相鄰活動之間的四級矛盾(在鞏固與反思階段作用凸顯)。雙向弧形箭頭表示學習過程中可能發生的前進和倒退;向外延伸的單向箭頭表示整個學習過程的循環。

需求狀態和雙重束縛是兩個隱喻,分別用來說明“個體互相矛盾的一對需求”(Bratus’et al.,1983)以及個體面臨社會性困境時沖擊心理閾限的重大兩難選擇。雙重束縛由需求狀態激化而來,是次要矛盾的具象化表現,也是個體心中無法忍受的痛苦,這種痛苦迫使個體突破兩難困境,創造出“第三種選擇”(Engestr?m,2015,p.166)。產生需求狀態和雙重束縛的個體通常為第一個發動拓展性學習的人,本文稱之為“始動主體”。突破雙重束縛意味著第二次轉化的開始:始動主體使更多的主體卷入學習過程,產生了活動與行動的關鍵區別——勞動分工(Engestr?m,2015,pp.66-68),繼而逐漸從個體發動轉為群體建構,基本形成新的活動。模型中的最后兩個學習階段可視作前三個階段的自然延續,在拓展性學習理論中著墨不多,但研究者通常需要對第五階段的主要矛盾(穩定后的新活動的主要矛盾)進行分析,從而與第一階段中舊活動的主要矛盾形成對比,進一步證實創新的發生。

3.基于要素定位的分析方法

拓展性學習理論對三角模型和環狀模型本身的解釋是比較清晰的,但卻未針對其使用方法作出有效說明。關于模型使用的疑問主要來自兩個方面:其一,三角模型共有6個要素,基于其完全對稱的位置關系,很難判斷要素之間的先后順序,那么究竟該從哪一個要素著手分析?其二,三角模型和環狀模型的關系是什么,二者是否需要結合使用?如果僅從三角模型本身出發,多數人會以為應當從“主體”這一要素開始分析,但這會帶來一種常見的誤用,那就是脫離拓展性學習成果,僅憑常識去判斷誰是主體。例如,大家容易想當然地認為,在教學活動中,教師是主體,學生是客體,但“教學活動”只是一種泛指,并不是某一特定對象群體(比如某個教研室)的學習成果(比如一種新的教學模式),此時研究者實際上仍未找到真正的研究對象——創造出進步性實踐的群體。換言之,在研究拓展性學習時泛泛地指出所謂教學活動、醫療活動、管理活動的主體和客體是沒有意義的,研究的真正起點應當是找到一項具有進步意義的群體性實踐創新(學習成果),再找到實現這一創新的群體(主體)。

事實上,恩格斯托姆從未在任何論著中明確提出這一點,但通過他在《拓展而學——一種發展性研究的活動理論取向》(Learning by Expanding:An Activity-Theoretical Approach to Developmental Research)一書中對“門捷列夫發現元素周期律”“從核裂變到曼哈頓計劃”等拓展性學習實例的分析可以看出,所有分析都是從定位學習成果開始的,正是因為主人公取得了典型的拓展性學習成果,這些案例才得以入選。以“從核裂變到曼哈頓計劃”為例,正因為曼哈頓計劃制造出原子彈并成功引爆,同時創造了科學研究的產業化模式(之前是獨立科學家的實驗室模式),恩格斯托姆才將其視作典型的拓展性學習案例,并以此為起點,追溯至核裂變實驗時期主要科學家(始動主體)的需求狀態和雙重束縛,同時用三角模型進行了細致的分析。隨后,從最初的核裂變科學家到愛因斯坦、羅斯福,再到曼哈頓計劃中的其他人物,恩格斯托姆以各類主體的卷入為主線,運用環狀模型分析了拓展性學習循環中的其余階段,又借助三角模型分析了新活動鞏固后的主要矛盾(Engestr?m,2015,pp.211-219)。由此可知,分析學習機制時,應當把活動系統置于拓展性學習循環的各個階段中,聯合使用三角模型和環狀模型,用三角模型來分析環狀模型中第一階段的主要矛盾、第二階段的次要矛盾,以及第五階段的主要矛盾;具體到三角模型內部時,才應當從“主體”這一要素開始分析。

基于對恩格斯托姆分析思路的發現、總結和改編,本文提出一種用拓展性學習理論分析農民非正式學習發生機制的方法,同時也是正確使用三角模型和環狀模型的方法——“要素定位法”。要素定位法的總體思路是:首先,找到對象群體典型的群體性學習成果,以成果為先導追溯學習過程。其次,引入三角模型,從始動主體開始,依次找到6個要素在實際學習過程中的具體對應。最后,根據環狀模型中學習發生的5個階段來分析整個學習過程。上述思路可簡要描述為“定位群體性學習成果→定位始動主體→定位其他要素→總述學習機制”。具體到對農民非正式學習發生機制的分析可表述為4個步驟:(1)群體+成果定位,找到一個在一定歷史時期內產生了非正式學習成果的農民群體;(2)主體定位,找到群體中的始動主體,通常是某位自主帶動村民學習的農民;(3)其他要素定位,根據主體來定位客體、工具、規則、共同體和分工;(4)總述學習機制,通過要素及活動之間的矛盾運動闡釋學習發生機制。其中,(1)至(3)本身也包含在學習發生機制的闡釋中。

要素定位法的關鍵在于主體定位,主體可分為始動主體和卷入主體。本文對始動主體的定義是“根據學習成果被追溯為第一個推動學習進程的人”;卷入主體則是指“被始動主體和矛盾動力卷入學習進程的人”,通常由舊活動的主體和共同體成員轉化而來。主體定位一般是對始動主體的定位,始動主體的出現是學習發動的直接表現,而卷入主體是一個相對自然的過程性要素,通常不需要刻意定位。個別情況下,學習由多個主體同時發動,此時始動主體是一個復數概念。主體定位完成后,客體等其他要素隨主體的定位而對應。其他要素中,客體是附著了活動目的的勞動對象,可以是物、人、文化等;工具是改造客體的中介人工制品(Intermediate Artifact),包括手工工具、大型機械、思維模型等;規則是活動群體中達成共識的行事方式及制度等;共同體是主體所在的“圈子”,比如核裂變科學家所在的原子物理學界;分工是任務及權力劃分,其中橫向分工是基于任務的分工,縱向分工是基于權力的分工。

四、農民非正式學習的發生機制分析

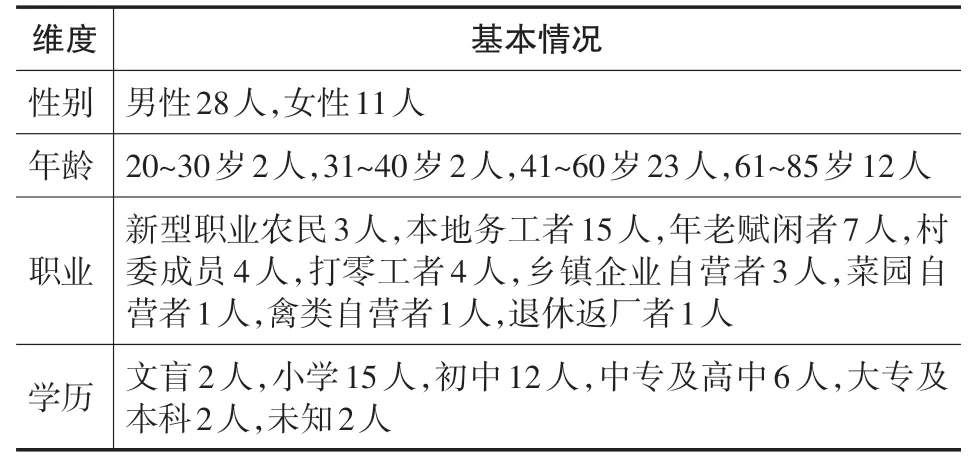

筆者對山東省臨沂市Z鎮T莊的39位農民(見表1)進行了開放式訪談,抽樣方式如下:首先,列出村中鑼鼓、“六”棋和秧歌廣場舞的帶頭人名單,經過全樣本取樣,開展二對一訪談(2名訪談者對1名受訪者);而后,列出上述活動的主要參與者名單,排除無法在調研期間赴約的成員,對剩余成員開展二對一或二對多訪談。帶頭人的訪談時長約為1.5小時,參與者的訪談時長在20分鐘至1.5小時之間,轉錄文本總計22.42萬字。本文結合了敘事探究法(簡·克蘭迪寧等,2008)和本土化扎根理論(陳向明,2021),將文本分析分為三個階段:(1)開放式編碼階段,以貼標簽的方式標記了主題、環境、人物和事件,隨后借助這些標記進行了故事性敘事;(2)核心編碼階段,發現了農民學習的本土性核心概念——“看會”(不是別人教會的,是自己看會的),進而對“看會”進行理論性敘事,剖析了“看會”的維度,發現了“看會”和群體非正式學習之間的聯系;(3)理論分析階段,建立了農民非正式學習和拓展性學習的關聯,通過“要素定位法”構建了農民非正式學習發生機制模型。下文選取鑼鼓學習活動為個案,呈現的是第一和第三階段的主要成果,其中摘錄文本以“訪談日期+活動名稱首字母縮寫+訪談對象化名首字母縮寫”進行標識。

表1 T莊受訪者基本情況

1.群體+成果定位

T莊有一項傳承百年的非物質文化遺產——鑼鼓。村民口述,當代的組隊表演興起于20世紀90年代初,其前身是節慶民俗“姜老背老婆”。因男女共演導致家庭矛盾,“姜老背老婆”于1991年停演。同年,僅在男性村民之間“口傳心授”(劉富琳,1999)的鑼鼓接替了“姜老背老婆”,村民們組建了演奏《長流水》的老鑼鼓隊(舊活動群體)。《長流水》是一種沒有固定鼓點、節奏相對簡單的鼓曲。2000年以前,老鑼鼓隊演奏的鼓曲一直停滯于此,但到了筆者調研的2020年,T莊已經組建了新鑼鼓隊(新活動群體),并能演奏代表臨沂市最高水平的鼓曲《山景》,衍生了教學、研發、市場等三個子系統,即為可定位的非正式學習成果。

2.主體定位

T莊鑼鼓學習的始動主體名叫坪隆(化名),被村民譽為“T莊《山景》第一人”,是T莊《山景》的引入者和傳授者。T莊村民早就聽說過《山景》,但不知其鼓曲和打法,據坪隆說:“那時候咱莊的老頭,死了20多年的老頭,他光聽人家說,不會打。”(20200101-LG-PL)直到2000年,坪隆務工回家時在市人民廣場偶遇《山景》,“偷師”7天聽會鼓點并自創《山景》簡譜鼓譜,還標注了“嗆嗆令嗆一令嗆”等節奏口訣。獨自苦練成才后,坪隆發放鼓譜,邀請最熟悉的幾個村民來家中學習《山景》,教具全部就地取材,不少家具被擊打破損。2003年前后,坪隆組建T莊新鑼鼓隊,城北村莊有多人向其拜師學藝,遂又得名“城北《山景》第一人”。

坪隆成為始動主體的有利條件包括:熱愛鑼鼓;有鑼鼓技法基礎;熟悉簡譜;擁有T莊“熟人社會”(費孝通,2012)的成員身份;因務工獲得接觸城市文化的機會。這些特質分別由四個相關活動系統生產:由老一輩村民率領的T莊老鑼鼓隊;教授簡譜的初級中學;長期生活的T莊;長期打工的臨沂市。坪隆談到:“一般會打鼓的他不會簡譜,我因為會簡譜,譜下來之后好聽。打五下,咱譜成節奏,節奏趕上了,到時候鼓槌也變換過來了。把節奏掌握住,把這些動作掌握住,不就好教了嗎。”(20200101-LG-PL)

3.其他要素定位

根據始動主體定位的客體是《山景》,與舊活動的客體《長流水》不同,《山景》由八個故事組成固定的結構和鼓點,演奏難度很高。同時作為鑼鼓的一種,《山景》同樣不適合獨自演奏,正是其挑戰度和群體演奏特性調動了坪隆“學”與“教”的熱情,引導學習活動不斷演進。筆者在多次訪談中發現,面對群體合作性較弱、難度較低的客體時(比如種田、“六”棋),農民都是“看”會的:“這不是你上學老師教寫字,是看會的,要靠個人悟。”(20191230-LQ-TY)但《山景》恰是一個看不會的客體。為了“對付”這一客體,坪隆自創了作為關鍵工具的鼓譜,邀請更多村民加入學習隊伍的同時,生成了新的規則、共同體和分工,比如承接無償演奏,邀請臨沂市“鼓王”入村指導,師徒之間的教學和演奏分工等。

4.學習機制總述

始動主體的需求狀態(第一階段)被激發時,活動系統處于主要矛盾支配下相對穩定的初始狀態。在鑼鼓案例中,老鑼鼓隊九年如一日演奏《長流水》并換得村“兩委”發放的禮品,體現出鑼鼓文化作為文化活動的使用價值同鑼鼓作為生活資料交換資本的交換價值之間的矛盾。2000年春節,新的外部規則被引入活動系統——村委不再發放禮品,交換價值被撤銷,主體和規則之間的次要矛盾產生了。老鑼鼓隊隨即停止演奏活動,從更大社會背景來看,這是村民日益增長的物質文化需要同落后的社會生產之間的矛盾。老鑼鼓隊的“罷演”讓青年鼓手坪隆產生了一對互相矛盾的需求——“想繼續打鼓但獨奏無趣”。坪隆熱愛鑼鼓但沒有威望,無權勸說長輩無償演奏,只得延續這種需求矛盾的狀態。

偶遇《山景》后,客體從《長流水》變為《山景》,其魅力很快將需求狀態激化為雙重束縛(第二階段),“想繼續打鼓但獨奏無趣”的矛盾被激化至心理閾限。坪隆發現關鍵癥結在于教會他人,于是短期內完成了客體/動因建構(第三階段):創制鼓譜、將鼓譜作為教材分發、完善鼓譜、在改造客體(從口傳心授到以鼓譜為中介)的同時實現鼓譜的模型化。坪隆談到:“現在都使這個譜,那時候——2000年前后哪有智能手機,要是有智能手機學得還快。我7天晚上,沒錄像什么的,就是聽,一遍遍地聽,譜下來的,我譜下來之后給(臨沂市人民廣場上打鼓的)那個老師,讓他看看,他說:‘一般的這個都是口口相傳,哪有譜啊,你還真不簡單來,還把譜都譜出來’。”(20200101-LG-PL)

進入應用與泛化階段(第四階段)后,初期新舊活動之間的矛盾比較尖銳,老鑼鼓隊的成員因《山景》難度太高而不愿加入新鑼鼓隊,但隨著規則和分工日趨成熟,老鑼鼓隊幾乎全員加入新鑼鼓隊,將《長流水》同《山景》組合演奏,以融合的方式實現了新活動對舊活動的替代。到了固化與反思階段(第五階段),新鑼鼓隊衍生出三個新的活動系統:傳習《長流水》和《山景》的教學活動系統、研制鼓具和鼓點的研發活動系統以及婚慶公司等經營活動系統。從最初的一張鼓譜發展到一個鑼鼓隊,再到整個城北地區的鑼鼓文化和鑼鼓經濟,體現了農民學習實踐的演進,也反映出“從抽象上升到具體,從單一到豐富,從片面到全面,從分散到系統,從不發達到發達”的拓展性學習發生過程(馬頌歌等,2022)。反思方面,盡管鑼鼓對當地鄉村文化振興有較大貢獻,農民仍然認為鉆研鑼鼓是玩物喪志。

五、農民非正式學習發生機制模型的提出

1.發生機制模型概述

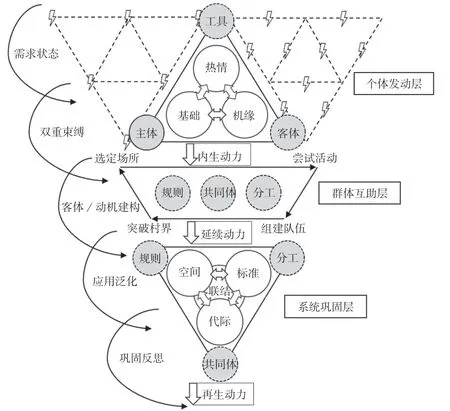

通過田野敘事,本文抽取了推進農民非正式學習的要素、條件、過程、層次和動力,結合基于三角模型和環狀模型的理論分析,提出“農民非正式學習發生機制模型”(如圖3所示)。該模型將農民非正式學習的發生機制描述為五個階段、三個層次和三種動力,其中五個階段用弧形單向箭頭表示,其內容與環狀模型一致,但鑒于學習的發生是一個連續的過程,學習階段之間的過渡意義大于區分意義,筆者將原模型中接續的雙向箭頭改為交疊的單向箭頭,表達的是拓展性學習的各個階段在臨界處通常會有模糊和反復,但幾乎不會出現跨階段的歷史性倒退。虛線倒三角形和閃電表示舊活動及其主要矛盾、次要矛盾。實線三角形、箭頭梯形和實線倒三角形及其中的無陰影圓形、箭頭,用于重點揭示農民非正式學習的核心條件及其關聯。向下箭頭表示推進學習活動的動力變化。陰影圓形表示各層次中起關鍵作用的活動要素。

圖3 農民非正式學習發生機制模型

2.農民非正式學習發生機制的三個層次

農民非正式學習的過程性遞進分為個體發動層、群體互助層和系統鞏固層三個層次。始動主體對整個學習過程的發動是農民非正式學習的前提和起點。成為始動主體需滿足三個條件:一是熱情,即對待活動客體(學習對象)所表現出來的熱烈、積極、主動的情感或態度。熱情是與人生觀、價值觀有關聯的,是一個人態度、興趣的表現(苗元江,2015)。需求狀態和雙重束縛中的兩難困境,較大程度上表現為個體無法順利追求熱衷之事。個體的價值取向同群體、社會的價值取向發生沖突,長期身陷不良感受,進而就可能產生突破困境的強大心理動力。二是機緣,即接觸活動客體的機會與緣分。農民非正式學習缺少村“兩委”、鄉鎮成人學校及村(居)學習點的專門組織,學習機會多來自農民的人生際遇,偶發性很高。機緣到來之前,學習活動的客體始終處于“失控”狀態,不以農民的主觀意志為轉移,客體出現的時間、地點和形式均不可預料,無法預先做出選擇、準備、設計和規劃。始動主體的日常活動范圍和軌跡往往能決定其所遇機會的數量、種類和層次,繼而影響一個村落的文化繁榮。三是基礎,即接觸活動客體時主體所具備的積累和水平。由于學習機會的高偶發性,農民無法事先為學習做準備,只能基于機緣到來時的自身水準推進學習進程。始動主體的基礎決定了整個群體的初始水準,與正規教育不同,這種初始水準缺少專門設置的準入門檻、等級層次和評價措施,隨意性較高,未必能與學習機會相匹配。

始動主體卷入其他主體后,學習進入群體互助層。“群體”可分為核心群、中間群和外圍群,由始動主體和首批卷入者組成的核心群最具熱情,高頻或主動參與的中間群次之,低頻或被動參與的外圍群最次;核心群決定著學習過程的延續,一旦缺少實力相當的繼任者,學習即面臨中止或終結。群體互助層涉及四個關鍵步驟——選定場所、嘗試活動、組建隊伍和突破村界。四個步驟之間的次序并非固定不變,而是在某些情境下可能發生變化。學習場所一般由農民自行圈定,多選址于宅所家院、蔭下路旁、橋梁廣場等。場所的圈定是群聚式的學習發生的關鍵一環,場所的空間和物質條件決定著農民對活動客體的探索閾限(例如,在缺少舞蹈鏡的習舞場所中,學習者很難糾正精細動作,進而會影響學習的最終成果)。嘗試活動和組建隊伍通常接續發生,前者是指以群體為單位正式開展學習活動,后者是指為學習群體正式命名。組建隊伍往往是非正式學習“正式化”的重要步驟和標志,隊伍的名稱具有品牌效應,有助于學習成果以演出、參賽等形式傳播,從而獲得村“兩委”和街鎮文化部門的認可,由“民間”轉為“官方”,取得更有利的發展條件。當水平和聲譽積累到一定程度,我國東、中部地區連片村莊的學習活動比較容易突破村界,迅速實現跨村傳播,形成新的地域文化;西部山區的村莊彼此距離較遠,跨村傳播情況仍有待在后續研究中進一步考證。

當學習進入系統鞏固層時,群體所創造的學習成果已經達到本村乃至連片村的最高水平,只有實現空間、標準、代際三方面的拓展才能取得新的歷史性進步。空間拓展主要是指從農村向城市的拓展;標準拓展主要是指“自認”標準向業界標準的拓展(包括接觸業界標準的機會);代際拓展主要是指以代際傳遞為主的拓展。由于缺少“官方”渠道,拓展發生的主要路徑是村民和村民之間、村民和市民之間的人際聯結,對“私交”依賴較高。T莊案例中,《山景》來自臨沂市,臨沂市“鼓王”的演奏代表業界最高水平;坪隆向“鼓王”的師兄拜師學藝,體現了從農村到城市的空間拓展,以及從農民自認標準向業界公認標準的拓展,避免了因陷入自認標準而導致的學習停滯;坪隆的徒弟中有若干兒童,鑼鼓大有綿延之勢,相比之下,“六”棋沒有45歲以下的棋手,未來面臨失傳的風險。

3.農民非正式學習發生機制的三種動力

推動農民群體非正式學習的三種動力分別是基于個體發動的內生動力、基于群體互助的延續動力和基于系統鞏固的再生動力。內生動力的作用是發動學習過程,主要來自舊活動的矛盾驅動(主要矛盾、次要矛盾)以及始動主體的熱情、機緣和基礎。學習發動時,大量動能集中作用于某一(或少數)個體,著力點小、爆發力大,但動力持續性不佳,一旦始動主體未能及時卷入其他主體并設法將學習推向群體互助層,內生動力便會迅速衰竭。

延續動力由內生動力轉化而來,是通過個體向群體的拓展而傳遞的動力,相當于首先將內生的初始動力于群體中“分攤”,起到“接力”作用,再由群體創造新的動力。較之內生動力,延續動力著力面擴大,爆發力減弱但持續性較強。延續動力貫穿群體互助層和系統鞏固層,在其作用下,學習活動能持續數年甚至更長時間。

再生動力一般來自外部,也可稱為“外生動力”,是延續動力衰竭后繼續推動學習進展的動力。再生動力可源于上級政府、村“兩委”、城市社區、專家團隊等,通過創造資源、制度等方面的有利條件來促進學習的再生,通常用于補救代際更迭、人際矛盾、治理變化等原因造成的學習進程中斷。再生動力的產生取決于外部人員對學習成果的認可程度以及可調配資源的豐富程度,受制于外部人員的決策。

六、促進農民非正式學習的策略與建議

1.以多元學習價值催生內生動力

拓展性學習理論的特征之一是以矛盾論為主線,各個階段的學習動力都表現為一對矛盾。根據農民非正式學習發生機制模型,熱情是主體發動學習過程的心理動力,這種動力來自一對互相矛盾的價值取向。有別于一般意義上對學習的價值取向的論證,拓展性學習強調的不是“應當樹立什么樣的價值”(價值引領問題),而是“應當有一對互相矛盾的價值”(價值動力問題)。筆者認為,基于我國國情靈活運用該理論分析并促進農民非正式學習時,應當同時考慮價值引領問題和價值動力問題,既引導農民、村居委、政府和社會樹立正確的學習價值觀,又注重維系多元價值之間的張力。劃分學習的價值屬性時,可將使用價值和交換價值作為兩大基準,其中興趣愛好、美好生活、社會和諧等是學習的使用價值,謀生謀利、經濟發展、國際競爭等是學習的交換價值。使用價值和交換價值應當相對均衡地長期共存,避免“一邊倒”造成的動力衰竭。

當前,農民對自身鄉土文化學習的輕視、鄉鎮政府對農民非正式學習的忽視以及社會大眾對農民非正式學習的漠視,都反映了交換價值對使用價值的壓制,導致了文化傳承斷裂等嚴重后果。為改變這一現狀,加強價值引領是必需的。價值引領應避免空談,要以生動、豐富的學習事件為原料,以農民非正式學習成果的記錄和宣傳為主要手段。首先,建議農民以視頻、錄音、日記等方式及時記錄具體的學習事件和感受并妥善保存。其次,建議村“兩委”和鎮文化部門建立“村莊學習檔案”或“鄉村智庫”(趙秀玲,2019),以豐富的形式保存農民的原始學習記錄;根據學習記錄編制名冊,統計轄區中重要的學習成果和文化遺產,重點描述其歷史淵源、內容特色(比如《山景》的八個故事)、工具(比如鼓譜)、創始人和帶頭人的故事等。再次,建議參考澳大利亞等國的經驗,建設國家級的農民非正式學習智庫,形成“鄉村智庫—國家智庫”二級智庫體系,借助專家團隊的力量完成記錄工作。現階段,考慮到經濟價值等交換價值已經形成引領之勢,應當重點加強對美好生活等使用價值的宣傳,研討、宣講、出版一批能夠凸顯學習之使用價值的成果。

2.以網格組團學習模式維持延續動力

催生延續動力的關鍵在于發揮“聚集”的作用。結合T莊案例,聚集表現為圍繞某一客體自然發生或自主組織的人群會集,即“自然聚集”。與之相對,學校教育中的班級授課則為典型的“人工聚集”。根據拓展性學習的矛盾論,兩種聚集形式之間應保持張力,“實現運行的正規化和互動的非正式化”(歐陽忠明等,2021)。據此,可構建一條有別于“完全的天然”和“完全的人工”的基層教育自治路線——網格組團學習模式。該模式由基層治理模式——“網格化管理,組團式服務”(楊逢銀,2014)改編而來。2016年,上海市江橋鎮成人學校將“網格化管理,組團式服務”創造性地應用于社區教育自治,將鎮內的村莊、居民區和學校劃分為若干網格并設置網格站、站長和管理員,同時組成百姓宣講團,根據村(居)民學習需求向下屬學習點送教,取得良好成效⑤。

針對農民非正式學習,網格組團學習模式是在行政村或連片村內組建學習網格,以網格為單位開展群體學習的鄉村學習自治模式。學習網格主要分為內容網格和熱度網格(馬頌歌等,2021)。以T莊為例,可根據鑼鼓、“六”棋、廣場舞等學習內容分別組建內容網格(如“鑼鼓網格”),任命帶頭人(始動主體等)為站長、副站長和管理員,負責制定規則、組織活動、保存成果、組團送教等。農民自主選擇的高頻活動場所可統一組成熱度網格,由村、鎮干部和內容網格站長聯合建設,除運行和升級外,重點在于將學習成果固化在活動場所上(比如在演奏鑼鼓的街巷里制作一面鼓譜墻),實現文化活動與文化制品的空間統一,同時借助文化制品發揮聚集功能。學習網格的組建一般應發生在群體互助層的“組建隊伍”環節,由村“兩委”和鄉鎮教育文化部門實行分級管理,向市級教育文化部門備案。為了實現空間拓展和標準拓展,各級管理之間應當互通有無,通過網格站匯總,下達各項學習活動的業界標準,實行跨站、跨區、跨級培訓和交流。為了實現代際拓展,應當依托網格站、鄉村智囊團和中小學校等研發并組織青少年學習活動及校本課程,從小培養其職業技術、文化傳承、生活技能等方面的學習興趣、學習思維和學習習慣。

3.以外部激勵強化再生動力

拓展性學習視域下,農民非正式學習的發生機制主要由內部動力(內生動力和延續動力)推動。內部動力可通過外部措施來加強,但原動力仍是內部的,一旦言及再生動力,則意味著內部動力衰竭,學習進程已經或即將中斷,必須借助外力才能恢復。再生動力主要通過學習的交換價值發揮作用,建議借助外部激勵來催生:一是給予資源激勵,以發放獎品、補充物資、修繕場地等方式盡快重啟學習進程。二是給予競爭激勵,以舉辦賽事等方式擴大重啟范圍。三是給予身份認定,授予“帶頭人”“團長”“站長”等頭銜,通過學習自治推進外部動力向內部動力的轉化。四是給予學分認定,將學習成果轉化為學分或其他替代形式,通過村(居)學習點、網格站、成人學校、博物館、終身學習體驗基地等進行存儲、提取和交換。五是融入國家終身教育體系,嘗試同各級各類教育融通貫通,適當考慮以證書等形式認定學習成果。

注釋:

①Expansive Learning的中文翻譯有拓展性學習、共創性學習、擴展性學習等,其中“拓展性學習”使用更多。

②“革新實驗室”是拓展性學習的方法論,主張在實踐者的工作場所中布置一個實驗空間,通過召開多輪次的會議,幫助實踐者以群體互助的形式生成一系列新觀點、新工具、新方案和新概念,以應對危機和革新帶來的挑戰。

③雙重刺激法是革新實驗室的核心推進方法,第一刺激一般是實驗者為參與者布置的任務,其中包含兩種互相沖突的動機;第二刺激一般是實驗者提供的協助完成任務的工具,包括“三角模型”等。

④學界比較熟悉的拓展性學習七階段模型更適合用來引導“革新實驗室”中的拓展性學習成果生成,而五階段模型更適合用來解釋自然情境中的拓展性學習。

⑤2017年,筆者同江橋鎮成人中等文化技術學校(簡稱江橋成校)建立了科研合作關系,該校“網格化管理,組團式服務”的相關信息來自筆者的實地調研。