詩意電影的敘事美學

——霍建起電影的多維敘事探析

戴若英

(荊楚理工學院 文學與傳媒學院,湖北 荊門 448000)

1995年,沉淀多年的霍建起執導了自己的第一部影片《贏家》,到2016年10月,霍建起的最新影片《大唐玄奘》公映,二十年間,霍建起一共執導了14部電影,其中多部電影獲獎。例如處女作《贏家》榮獲第16屆中國電影金雞獎導演處女作獎;第2屆中國電影華表獎優秀故事片獎、最佳編劇獎;第4屆北京大學生電影節最佳處女作、最佳女演員獎等。其代表作《那山那人那狗》榮獲第23屆蒙特利爾國際電影節最受觀眾歡迎的電影及美洲大獎;第6屆北京大學生電影節最佳男演員獎;第19屆中國電影金雞獎最佳故事片、最佳男主角等。《大唐玄奘》獲第19屆上海國際電影節電影頻道傳媒關注單元“最受傳媒關注年度影片”;中英電影節最佳視覺效果獎;首屆金磚國家電影節最佳導演獎;首屆意大利中國電影節最佳男演員獎;第3屆絲綢之路國際電影節2016年傳媒榮譽最佳故事片獎;第13屆中國長春電影節最佳華語故事片獎、最佳男主角和最佳攝影獎。這二十年里,霍建起拍攝了不同題材的電影,也嘗試過多元的電影風格,但霍建起藝術個性中標志性的一些基本手法和敘事習慣并沒有大的變化。他的個人電影風格非常清晰,始終堅持自己的藝術理想和情感世界。

雖然學界對霍建起導演作品的詩意、唯美風格及敘事與影像藝術的研究已積累了一些成果,但是目前還沒有出現從敘事藝術切入,對霍式影片進行全面研究的文本。本文立足于本人對霍建起導演每一部作品的反復觀摩與體察,結合電影敘事學理論,對其敘事藝術進行分析。霍建起作品于樸實、冷靜的鏡頭語言中,創造性地設置聲色光影,從敘事結構、敘事時間到鏡頭、光影與色彩、音樂的運用都極具個性色彩。而其中影片的骨架是由敘事藝術來完成的。

電影敘事學從上世紀70年代開始發展,至80年代后逐漸成為一門系統的理論,杰拉爾·熱奈特的敘事概念、格雷馬斯的敘事學模型、麥茨的電影符號學都是電影敘事理論的重要代表。“‘敘事’在電影中的‘哲學意味’,是賦予電影影像以蓬勃生命力的‘藝術靈魂’。”[1]霍建起導演的作品經過長期的積淀和探索,逐漸形成了個人化的敘事風格,他總是試圖以自己獨特的方式來講述自己理解的故事和人物。

一、散文化的敘事結構

電影是一種敘事藝術,“敘事結構是影片生命的骨骼和軀干,是其面貌和風格特征的最重要的方面。”[2]“亞里士多德認為文學的敘事結構就是情節的安排。人們普遍認為電影敘事結構來源于文字敘事的結構觀念,著眼于故事情節安排,隨著電影藝術的成熟,電影敘事結構愈來愈偏向自身的表達能力。”[3]傳統電影如同戲劇,以情節為主體,以戲劇沖突搭建敘事結構。戲劇式線性結構是傳統電影也是商業電影慣常采用的結構模式。現代電影敘事已經有了很大的發展。《羅生門》的回環套層結構、《安娜·卡列尼娜》的多線索復調結構、《城南舊事》片段組合的團塊式結構都是對傳統電影敘事手法的突破,豐富了電影的技巧以及電影表達的能力。

霍建起從其執導第一部電影開始,就顯示出獨特的電影敘事的追求。他不采用傳統的電影故事形態,而是以內在情緒、觀念作為結構的核心。在具體形態上,他慣用一線串珠式的結構,偶爾也使用一種網狀式結構,但都是情節淡化、沖突內置,發揮情感內在的組織力量,形成一種散文化的結構模式。

(一)一線串珠式的結構

霍建起電影與《城南舊事》那種團塊狀的散文化結構有所不同,他的電影大都有一條清晰的事件性的線索,以這條線索串聯起一組生活片段、回憶,結成冰糖葫蘆式的組織構架。

不注重故事情節的連貫性以及事件的戲劇性沖突,但是每部電影又都有一條主干的情節鏈,由這個情節鏈串起一些片段。最經典的例子是《那山那人那狗》,影片的線索是父親陪伴兒子走郵路的完整過程,從情節的角度看,這個過程沒有戲劇性;內在的線索是父子情感,兒子對父親從隔膜到理解,兩人從陌生到親近。時間上很清晰,情感發展的節奏也很清晰,是線性的過程。在這條線上,有很多彼此獨立的點,這些點或者說珠子,是父親人生的重要片段,父親形象由此變得立體而豐富。但電影對這些珠子的講述是有節制的,始終不脫離影片的主線。截取生活中所發生的事件,并以冰糖葫蘆般串聯的形式將觀眾的注意力集中在對情感的體悟上,這是霍建起慣常使用的一線串珠式結構的主要特征。《歌手》的線索是阿蘭對她所熱愛的歌唱事業的單純追求,影片重點呈現她淡泊名利,在利益化的商業社會中勇敢做自己的過程。在這條線上,阿蘭與林美麗、江倫、許寧三人之間分別發生的事情是彼此獨立的“點”,影片中林美麗是名利的象征,江倫是金錢的象征,許寧是藝術價值的象征,看似互不關聯的片段,因阿蘭的情感變化以及她對藝術的追求串起來。《暖》以井河回鄉偶遇初戀暖為開端,以井河的心理、情感變化為線索,人物內心的波動通過暖與小武生、井河、啞巴三人之間的感情糾葛為“點”來呈現。霍建起導演沒有逐段敘述暖的感情故事,而是將三段感情中的故事分割成一個一個的段落,例如暖窘迫的現狀、暖與井河的兩小無猜、暖對啞巴的害怕等片段。將故事時間以及三段感情順序打亂、重新排列組合,重點呈現人物過去與現在截然不同的生活境遇和內心豐富的情感經歷。弱化了故事情節的連貫性,用人物情感的心理變化將這些片段串聯起來,同時這些片段的巧妙安排又賦予了一個簡單的“情”字的無限糾葛、曲折之感。《大唐玄奘》作為一部不帶任何戲說和傳奇色彩的影片,是一部典型的講述玄奘大師前往印度取經這段史實的歷史人物傳記片。影片以玄奘取經的過程為線索展開,將重點放在對人物形象的刻畫上。玄奘取經歷經十九年,前前后后發生的事情很多。一一贅述固然不可行,霍建起導演按照地理位置的順序,選取玄奘取經路上到達涼州、瓜州、高昌、西域邊陲烽火臺等幾個地方發生的故事片段建構影片。這些片段建構又有一個共同的目的,即強調玄奘強大的信念和決心,玄奘堅持不懈、不畏險阻的精神將這些片段串聯成一部史詩巨片。

霍建起的作品按照事件發生的邏輯順序連接情節片段,重點放在對人物內心的細膩描繪上,以此體現深刻凝練的主題和意境。他的作品始終以一種情感為主線,如珍珠般串聯起每個片段,擯棄驚天動地的情節和激烈的矛盾沖突,不矯揉造作,選擇溫和平靜的敘述方式。這些片段是相對獨立的單元,通過霍建起的精心編排,把每個平淡的故事散而有序地加以排列,情節發展自然流暢,使影片所要表達的情感更加強有力的觸動人心,以情制勝。

敘事結構是為了配合劇情,適應主題表達的需要。霍建起導演的大部分影片都采用一線串珠式的敘事結構,但霍建起并非死板地守著一種藝術模式。

(二)蛛網式的結構

霍建起導演也有一部分故事性較強的作品,如第一部作品《贏家》,2000年上映的根據方方的《行為藝術》改編的影片《藍色愛情》。這類作品故事與《那山那人那狗》和《暖》等比較,故事線索相對復雜。

《贏家》以常平的愛情與訓練生活為敘事線索,兩條線索有主副之分,相互影響。它是一部贊揚殘疾人拼搏精神的主旋律作品,編劇的創作靈感和素材來自于與殘疾運動員的真實接觸。就敘事而言,避開了當時主旋律作品正面講述主人公拼搏的角度,選擇愛情視角這條主要線索來展現一個殘疾人渴望像健全人一樣生活的價值取向和頑強的精神。影片以兩個人物意外的相識開篇,交往中的情感遞增、真相中的掙扎、最后的美好結局,其實是一個略顯老套的情節線索。“英雄救美”的開頭,真相隱藏帶來的懸念是比較老套的敘事手段,也可以說在一開始的創作中,霍建起也還是在努力認真地“講故事”。但導演的獨辟蹊徑處在于,他并不是圍繞這個線索去講故事,而是沉入到人物內心,用舒緩、寫意的鏡頭敘說主人公的內心世界。

《藍色愛情》與《贏家》一樣采用的是雙線索交錯式的敘事,但較之《贏家》的敘事結構更加復雜。《藍色愛情》為一條線索中包含另一條線索,兩條線索彼此呼應、滲透。這兩條線索又有分支,形成一種網狀的結構。這是敘事結構方面,霍建起最復雜的一部作品,可以說是他在敘事結構上的一個突破。《藍色愛情》主要線索為邰林的偵查,另一條線索是劉云的舞臺表演和行為藝術。兩條線索彼此交織,邰林偶然成為劉云行為藝術的配合者,而劉云無意間成為邰林追查案件的主要人物。

影片將敘述重心放在偵查案件與主人公的現實生活這條線索上,具體表現為邰林在破案過程中面臨著愛情與工作、情感與責任的兩難選擇。劉云無意間卷入了邰林偵查的案件,并成為破案的關鍵人物,二人的感情也隨之陷入重重危機。話劇舞臺的線索是現實生活中劉云內在情感的延伸,輔助表現人物的性格、推動情節的發展,并且具有一定的隱喻和象征意義。它是劉云在現實生活中心理情感的外化呈現,而話劇舞臺、行為藝術所傳達的哲學意味又融合于影片故事情節的發展中,彼此滲透交織來表現導演所要表達的有關于舞臺和生活、藝術與現實的哲理性思考。這條輔助線索豐富的哲理與隱喻意味體現在兩個層面。其一,劉云是一個分不清生活與藝術的演員,邰林是無意識的成為劉云行為藝術實踐的合作者。影片通過主人公的藝術與生活展現行為藝術與現實生活的關系,即生活就是一次行為藝術,人們的參與就是行為藝術存在的方式這一簡單而深刻的涵義。其二,即劉云表演話劇時假定的舞臺時空。劉云在話劇舞臺上表演的臺詞尤其重要,不僅有對行為藝術的直接解釋,也有隱喻劇情發展的潛臺詞。霍建起對此線索的敘事安排不僅解釋了“行為藝術”這個概念及其內涵意義,使影片不會落入晦澀難懂的怪圈,幫助觀眾更好地理解影片的主題,并且還具有補充主要線索敘事的功能。因此,霍建起導演在《藍色愛情》中所構建的兩條線索交織敘事,每條線索中又包含著多種敘事意義,形成一張蛛網,使影片撲朔迷離,更具有可觀賞性。

《藍色愛情》整體基調處理得比他之前的影片要更冷峻、深刻些,對人物內心世界的挖掘更加深入和復雜。例如邰林由于不得不接手調查跟劉云有關的案件而心事重重,導演通過邰林在約會過程中放空、若有所思等一系列細節呈現。與劉云親熱的過程中邰林反復開燈的動作致使二人停止了接吻。導演在此處插入舞臺空間的畫面,通過劉云的獨白“但我一直有一點擔心,有一點害怕,你和我接吻的時候為什么睜著眼睛”,直接將此時人物內心的想法表達出來,更簡單直接地呈現兩位主人公的情感變化,以此推動劇情的發展。所有細節設置、舞臺空間線索都以表情達意為中心。與劉云的舞臺表演具有類似戲劇效果的還有《蕭紅》中奧菲利亞場景的穿插。影片中蕭紅身穿潔白的裙子,躺在鮮花與綠草編織的竹筏上順流飄去,詩意的畫面配以憂傷的音樂,看似與影片的敘事毫無聯系,實則體現了霍建起導演的匠心獨運。毫無波瀾的河面上,蕭紅化身奧菲利亞隨波逐流,將蕭紅心靈無家可歸的狀態唯美地呈現出來,同時也暗喻著她為情所傷的結局。這樣的處理方式,不僅豐富了影片的敘事,更是在尋求對人物表現的力度。

霍建起導演駕馭冷峻現實題材的影片 《藍色愛情》,采用蛛網式敘事使兩條線索彼此交織發展,相較于他之前的作品,其影片情節更加豐富并且適當添加了引人入勝的懸念,表現角度也更為新穎。這確實可以看出經過時間的打磨,霍建起在藝術上的發展與進步。

(三)擴充情感張力的內視點

霍建起的電影慣常使用內視點,內視點也可以說是其單線索敘事的一種呈現形式。正是因為內視點,影片才有內在的情感張力,才更能重點表現人物的真情實感和精神世界。

陳夢婷在《霍建起電影敘事風格研究》中指出霍建起的作品從視點建構、人稱選擇等方面都具有強烈的個人風格。霍建起擅于用畫外音來呈現第一人稱的敘事形態,他的大部分影片的開頭都會以片中某個人物的畫外音開始,并且貫穿影片始終、與情節線索并行展現。《那山那人那狗》以兒子的獨白貫穿全片,跟隨兒子的講述呈現父母之間的愛情、父子之間的親情,這些畫外音既連貫起相對獨立的情節片段,又突出人物微妙的情感變化過程。《暖》開場井河騎著單車回鄉的畫面配以畫外音,交代他不敢回鄉的原因,從一開始就為井河對暖的愧疚進行鋪墊。井河的畫外音不僅使觀眾迅速了解人物的精神世界,也能夠更清晰了解人物之間的情感糾葛。《蕭紅》全片以蕭紅向駱賓基講述她自己的人生故事的口吻展開,以她的情感體驗、生活經歷為線索。蕭紅作為民國時期具有強烈自主意識的女性,她有著轟轟烈烈的逃婚經歷,有著與封建大家庭對抗的上學斗爭經歷,還有多段曲折糾結、驚世駭俗的感情經歷。如此傳奇、具有先鋒意識的女性如果用線性敘述的方式呈現,便不能更貼切地表現這個并不平凡的女性。導演對情節的編排十分用心,以蕭紅內心的情感觸動為線索使現實與過去兩個時空交替轉換。以蕭紅的獨白將影片鋪展開來,不僅使時空轉換自如、銜接巧妙,也使影片情節更易于理解。霍建起對情節進行弱化的處理,取而代之以散文化、碎片式的片段講述,這樣的處理契合了蕭紅片段化、零碎化的人生經歷,達到了與人物靈魂相通的境界。

因此,內視點不僅成為了霍建起充分挖掘人物內心世界的敘事手段,也保證了影片敘事的靈活自如,其敘述形式與影片中所要塑造的人物形象、與作品所要傳達的精神內核都是相契合的。

總之,在霍建起的電影中“不存在直接的、直觀的戲劇沖突,”“不局限于用一個唯一的、主導的沖突來表現生活的復雜性”[4]。弱化情節是霍建起自覺追求的一種敘事方式。弱化情節不代表霍建起的影片中就沒有情節,他只是將原本矛盾沖突強烈的情節淡化,把重點放在捕捉人物的心理層面,以此將全部精力用于展現人性的真善美,賦予影片活的靈魂。

二、富于孕育性的敘事時間

馬塞爾·馬爾丹說過,“電影首先是一門時間的藝術。”[5]在電影敘事時間研究中,有兩個重要的概念:時序和時距。時序指在故事中事件接續的時間順序和這些事件在敘事中排列的偽時間順序的關系,它包含順敘、倒敘、插敘。“時距是熱拉爾·熱奈特研究敘事時間所提出的另一個重要概念,可以發現,敘述故事的文本長度與事件實際延續的時間之間存在著延長、縮短或同步的速度關系,具體涵括了時間的膨脹、省略和復原三種模式。”[6]在電影中,敘事時間的膨脹表現有:增加細節、慢動作、加速攝影、靜止的空間等。霍建起最擅長運用閃回進行追敘、補敘,迅速引入過去時態的故事,又自如地回到現在時,以凝練的手段擴大敘事的時間容量。同時他也偏愛使用慢動作,造成物理時間的延長,達到細膩地刻畫人物的效果。

德國美學家萊辛在探討詩與畫的關系中,提出了著名的美學觀點 “最富于孕育性的那一頃刻”[7],它指最富有內涵、最能引起人們想象的片刻。霍建起導演正是通過閃回插敘、慢鏡頭改變影片物理時間,精心打造“最富于孕育性”的時刻。

(一)喻義深刻的閃回

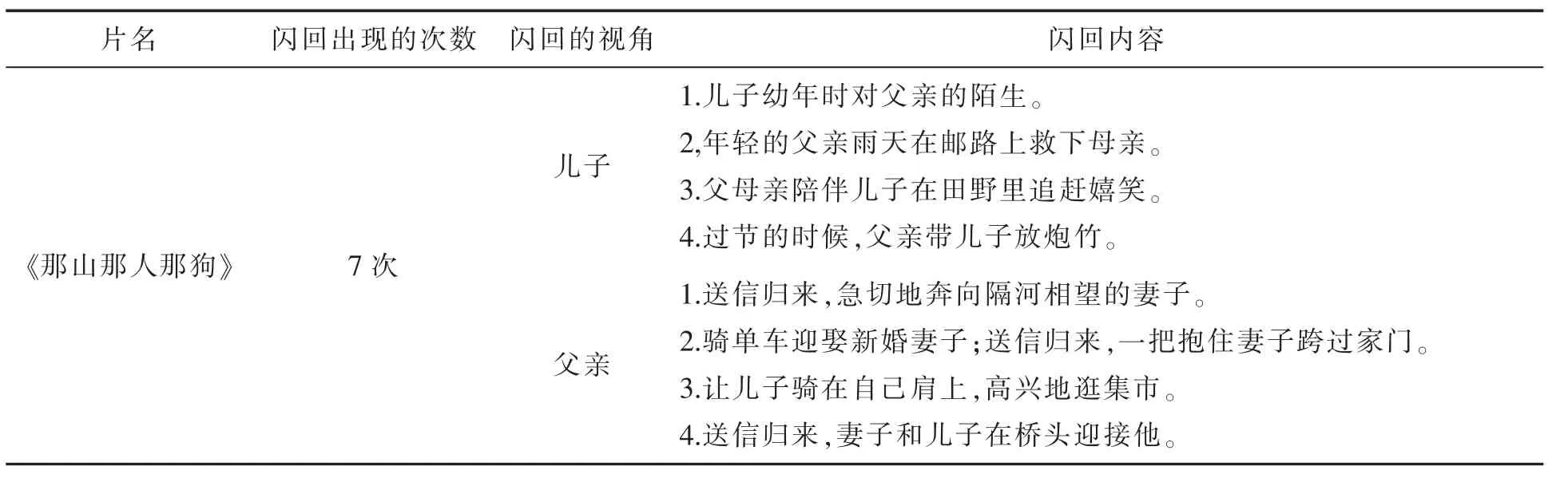

閃回鏡頭最早出現在霍建起電影中,是《那山那人那狗》,此后其成為導演的偏愛手段。霍建起電影的閃回手法運用情況如表1所示。

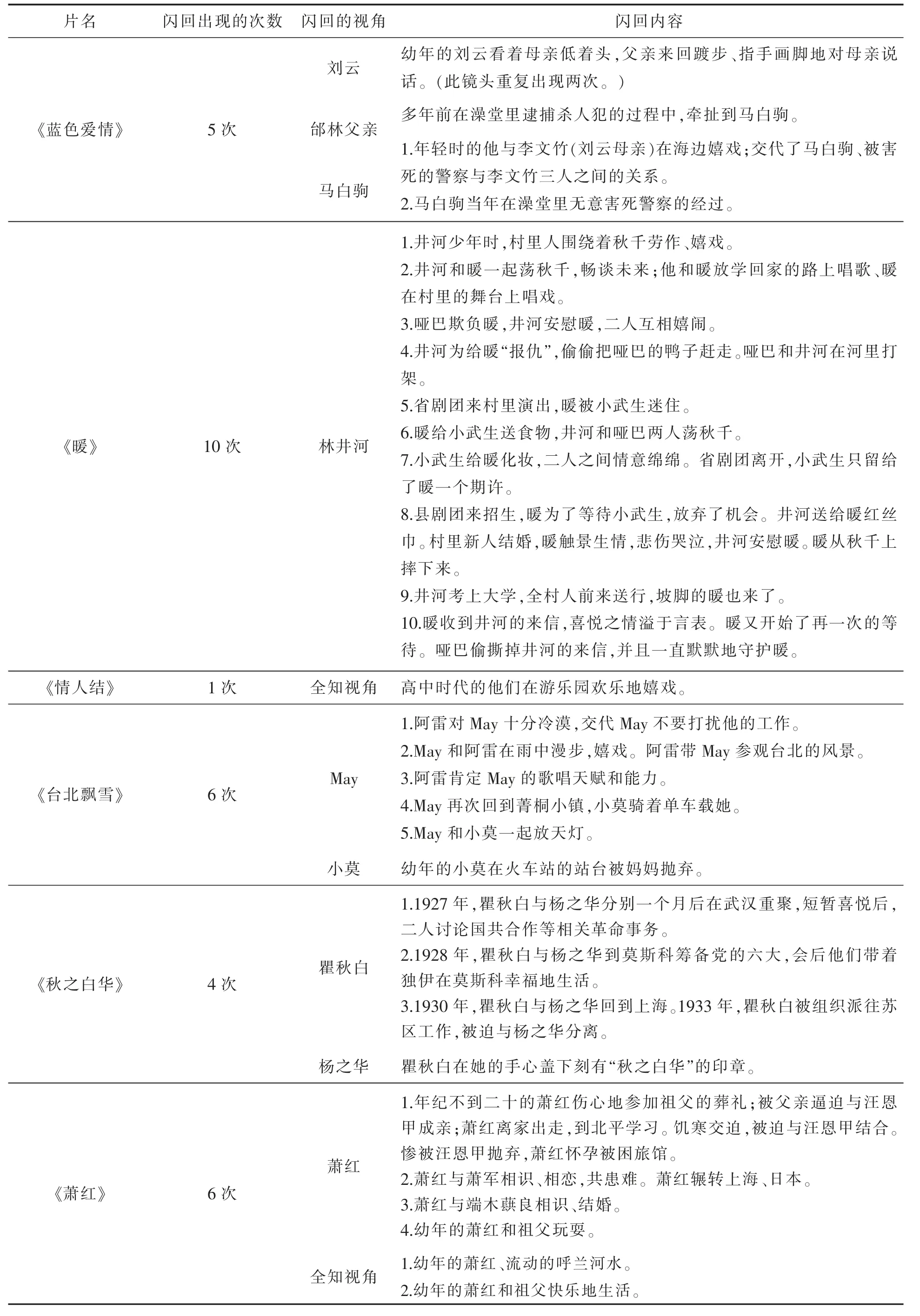

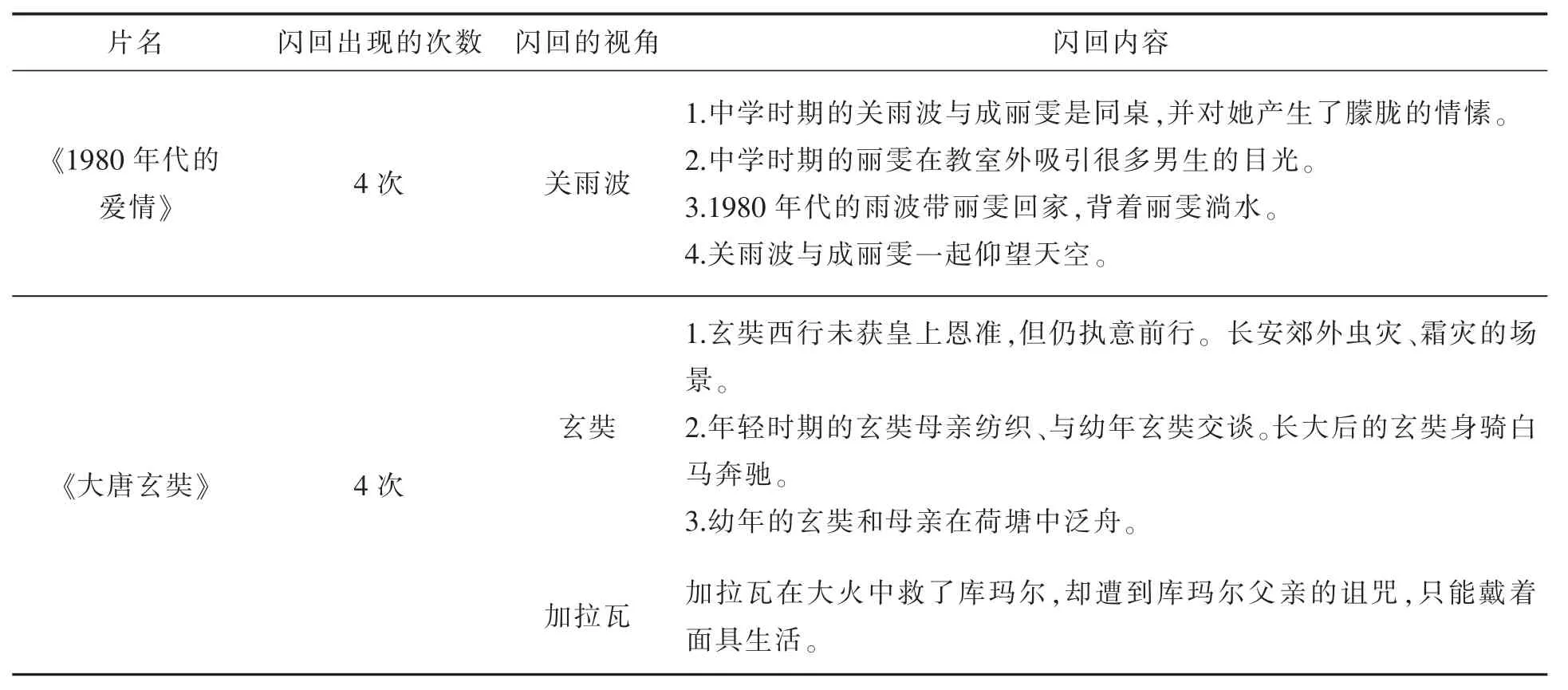

表1 霍建起電影的閃回手法運用情況

續表1

續表1

表格中梳理出來的很多片段是追敘 (也可視為倒敘的一種),它不僅能夠補充故事情節、解釋事件發生的原因,而且還成為表現一種心理或情境的依據。對于霍建起而言,閃回是他用來表現影片中人物心理狀態和情感起伏的重要手段。比如《那山那人那狗》里年輕的父親雨天在郵路上救了母親,原本是父母青年時期發生的事情,理應由父親的視角閃回。而影片卻采用兒子的視角閃回呈現,通過畫外音的補充可以得知兒子是通過母親的講述了解這些往事的,暗示母親與兒子相處的時間遠比兒子與父親相處時間多。這種巧妙的閃回設置一方面由兒子與母親深厚的情感襯托出他與父親的生疏,另一方面也透露出母親毫無怨言地等待父親回家的原因。母親作為父親郵路的受益者和見證者,對父親的工作更多的是理解、支持,而非埋怨。導演在此處安插以兒子的視角閃回母親對父親工作的理解的段落,其實揭示了父子通過相處時間的增加,兒子對父親逐漸由抱怨轉化為理解的心理變化。《暖》中的閃回段落構成了影片的半壁江山,大量的閃回鏡頭將現實與回憶兩個時空連接貫通。閃回側重表意,主要目的是構建人物的情緒、情感。暖在秋千上看到了北京,以及暖在村里的舞臺上唱戲,這些鏡頭表現了暖的優越感。同時也是對影片敘事時間的延伸,暖在秋千上看到北京實際上表現的是她對外面世界的向往,這是一個心理空間的打造,將敘事的時間拉長到多年以后,與她的現實生活形成強烈對比。《情人結》里屈然與侯嘉拍婚紗照的過程中,出現了兩個閃回鏡頭組成的閃回段落。四個鏡頭的組合實際上是兩組鏡頭的重復出現,反復呈現閃回鏡頭是對敘事時間的一種強調,也加強了兩個不同時空微笑對比的情感傳遞,突出了從天真笑聲到無言微笑的艱辛過程。《臺北飄雪》中第一個閃回段落是主人公May心理狀態的復現,導演賦予了它特別的意義。這個閃回段落由兩個鏡頭構成,初來菁桐小鎮的May坐在窗邊回憶阿雷對她的冷漠態度,這個閃回鏡頭只有13秒鐘。第二個閃回鏡頭是May回憶和阿雷一起雨中嬉戲的畫面,這個閃回鏡頭以長達1分12秒的時間來展現。通過導演對于閃回鏡頭時長的安排,可以看出在May的心里與阿雷相處的痛苦遠比快樂和幸福短暫,也預示著May在影片結尾做出的選擇。

霍式影片中閃回的另一重要作用即補充故事情節、解釋事件發生的原因。比如《藍色愛情》中前兩次閃回與第四次閃回、第三次閃回與第五次閃回之間分別存在著因果關系。影片前半段兩次閃回都是以劉云的視角呈現其父母爭執的畫面,從表面上看,這個閃回段落與影片的敘事文本沒有直接關系,但是在影片1小時17分鐘處,即第四個閃回段落中一直在被尋找的馬白駒出現,從馬白駒的視角回憶他與李文竹的關系,才真正揭示了前兩個閃回段落中頻繁出現劉云父母吵架畫面的原因。影片前半段中的兩次閃回雖然只有3秒,但將劉云幼年時父母及馬白駒經歷事件的敘事時間恰當地補充完整。通過這四個閃回段落的穿插,既交代清楚了事件的前因后果,又保證了敘事的流暢性、完整性。《秋之白華》的后半段用閃回和倒敘的方式,以身在獄中的瞿秋白的視角呈現三段閃回鏡頭。瞿秋白身在監獄的時間是1935年,三個閃回段落分別講述了他與楊之華之間1927年、1928年、1930年至1933年為共產黨的勝利和人民的解放所做的努力,以及二人面對危難、給予對方情感支撐的故事。導演打破故事發生的時間,將三段不同時期的事件放置在瞿秋白身處監獄的閃回中,重點強調了二人不僅是革命伴侶,更是生命伴侶。同時還表達了瞿秋白決不向敵人妥協、意志堅定的偉大革命精神。

人物內心活動、情感起伏以及補充敘事是閃回在霍建起影片中被賦予的深刻含義,有助于其作品在有限的敘事時間中構建豐富的故事時間。

(二)情緒外化的慢動作

熱奈特指出,敘事時間中“時距探討的是事件或故事實際延續時間和敘述它們的文本的長度之間的關系”[8],即故事時間與敘事時間的關系問題。“慢動作鏡頭是以高于每秒24格的速率拍攝各種動作而以正常速度在銀幕上反映。”[9]改變物體運動的速度也就是改變了事件進展的時間。慢動作是敘事時間大于故事時間的一種藝術表現,其本質就是時間上的特寫。它是唯有影像藝術才能實現的改變敘事時間的一種手段,它作為改變現實物體運動速度的特殊技巧,運用在影片中可以放大人物的動作,從而完成敘事或者表意的作用,以此來渲染氛圍、影響觀眾的情緒。

霍建起有十部影片用到慢動作,他擅長借助慢動作來捕捉人物瞬間的心理和情感。霍式影片的慢鏡頭可以分為兩類,一類是整體性隱喻,對影片主題的表達起到暗示的作用。比如《贏家》有兩處跑的慢動作,分別是男女主人公的奔跑。男主人公的跑,讓人看不出他的殘疾,如正常人的奔跑,這個慢動作預示了整個作品的主題。女主人公跑的慢動作可以看做一段心理時間的呈現,是女孩思想斗爭的過程。《蕭紅》中的慢動作不僅交代了人物之間的關系和情節的發展,起到補充敘事的作用,更重要的是蘊含著人物的心理情緒。在影片的前半部分出現了三次蕭紅的腳部特寫慢動作,這三次時間的膨脹隱喻蕭紅一生的生命狀態。第一次是她獨自一人前往北京求學,衣著單薄地在冷風中艱難前行,此時呈現的是她的無助;第二次是蕭紅與汪恩甲同居后,穿著一身新衣服走在學校的長廊,生活上的改善并沒有使蕭紅快樂,她的內心是孤獨的;第三次是蕭紅把剛生下的孩子送人后,與蕭軍一起走在蕭瑟寒冷的街頭,蕭軍蹲下身子為蕭紅系鞋帶。此時的蕭紅貧困中有所依,精神情感上得到了極大的滿足。導演通過三次腳部慢動作的特寫鏡頭來觀照影片情節的發展,不僅呈現了蕭紅的現實境遇,也隱喻著她一生孤獨、寂寞的生命狀態。

第二類是傳遞人物復雜的心理與情緒。《那山那人那狗》中父親跨過門檻時,從抬腿到進入屋內一共花了20秒的時間,占到此處閃回段落敘事時間的三分之一。當門檻作為一個將父親和母親分離開的象征物時,被放大的跨過門檻的動作就被賦予了特別的含義。此處的慢動作不僅表達出父親想念母親的迫切心情,也進一步表明父親想要跨過這道障礙,結束與妻子聚少離多的心理狀態。導演此處將這種復雜、交錯的情感通過慢動作表現出來,使這份情感具有張力。同樣是人物情緒外化的表現,《暖》中暖與小武生在蘆葦叢中離別的段落里人物緩慢入畫,拍攝角度將人物置于中央,旁邊全是大片的蘆葦在風中搖擺,這是暖心中對小武生戀戀不舍之情的強調。更重要的是小武生作為外來事物的象征,突顯了暖對外面世界的渴望。影片刻意利用慢動作拉長了二人告別的時間,使畫面滲透一絲憂傷,也預示著暖被外來世界拋棄的命運。優美的景物鏡頭與暖憂傷的心情形成一種反襯,呈現了一種殘酷的溫柔,這是語言臺詞所不能表達的意境。《秋之白華》中瞿秋白英勇就義時,從槍響到瞿秋白倒下花了14秒的時間,導演在此處從人性化的角度對瞿秋白的革命精神進行了新的詮釋和隱喻。從愛情層面看,他放不下他生命的伴侶楊之華,他渴望和楊之華白頭偕老。從革命層面看,他對黨忠貞不二,決不為了茍活而接受國民黨的勸降。因此瞿秋白倒下的這14秒無限延長了他的精神生命。《大唐玄奘》中玄奘給老馬喂水時,一陣風沙將水袋吹落在地,此時水袋從空中劃過一條弧線的特寫鏡頭用7秒的慢動作呈現出來,導演意在放大水對于身處沙漠的玄奘的重要性。通過這個慢動作進一步烘托玄奘所處環境的艱辛,呈現他內心的崩潰與無助。

霍建起通過閃回、慢動作的鏡頭手段,將濃厚的情感凝聚在主觀營造的時間片刻,孕育出他賦予影片的無限韻味,更有力地表達影片的主題和人物的內心世界。

三、結語

情感是霍建起電影的靈魂,也是霍建起最擅長處理的主題。他偏愛的情感是帶有傳統溫潤、內斂色彩的情感和內心世界,因此其電影表述的手法也是含蓄的。放棄外顯型的戲劇性沖突,放慢敘事節奏,將鏡頭深入人物內心,即便是散漫的片段都有緊致的情緒內核。這是霍建起的自覺的藝術追求。

正如他曾自我表白:“我要拍一種不同于別人的電影。那是一種什么樣的電影呢?當別人都在讓電影快起來的時候,我想讓它慢下來。因為在我的內心里,有一個詩意的情懷。我感到在一個大變革的時代,當中國人被眼花繚亂的現代生活搞得不知所措時,我們需要不斷地返回故鄉,返回我們的精神家園,這樣,我們才不會恐慌。”詩意是霍建起自覺追求的藝術風格。無論從作品的主題還是藝術手段上,他都努力實現這詩意目標。