汕尾市全力融入“雙區”的可行性分析與對策

——基于城市旅游競爭力

陳致遠,陳慧敏

(汕尾職業技術學院 管理學院,廣東 汕尾 516600)

一、文獻綜述

城市旅游競爭力是指在旅游產業本身素質和城市旅游環境的綜合作用下,旅游組織在旅游市場上銷售產品、提供服務而反映出來的持續發展壯大的能力,具體表現為:旅游產品和服務競爭力、旅游企業競爭力、旅游生產要素競爭力,這三個競爭力屬于不同的層面,分別位于表層、操作層、內因層[1]。也有學者認為,城市利用自身的旅游資源,在旅游企業和城市經濟、社會、文化等環境的綜合作用下,通過在旅游市場上銷售其產品而反映出來的發展能力就是城市旅游競爭力,具體表現為旅游市場的占有能力、旅游生產要素的可持續發展能力[2]。

一是研究內容不斷擴展。旅游競爭力研究視角逐步細分到旅游業國際競爭力[3]、智慧城市旅游競爭力[4]、海洋城市旅游競爭力[5]。旅游競爭力評價體系不斷豐富,耿松濤等建構了濱海城市海洋旅游競爭力評價模型,涵蓋了30個因素層指標[5];王俊等構建了城市旅游競爭力模型[6],劉成昆等于2019年構建了粵港澳大灣區城市旅游競爭力評估模型[7],為本文研究提供了參考。

二是評價方法不斷更新。學者們對城市旅游競爭力的評價越來越多采用定量分析法,計量方法不斷改進,評價結果日趨科學、合理、客觀。在評價分析中,有的采用群組層次分析法和系統聚類法[6],有的采用熵值法[7],有的采用因子分析法[8],有的采用橫向對比法[9],有的采用客觀賦權法—CRITIC權重法。

綜上所述,城市旅游競爭力的研究已經取得了一定的成果,但是把汕尾作為城市旅游競爭力研究對象的幾乎沒有。本文參照劉成昆等[7]的粵港澳大灣區城市旅游競爭力評價指標體系,并運用熵值法進行定量分析,以汕尾市和“雙區”城市作為研究對象,進行比較分析。

二、汕尾市融入“雙區”的可行性分析——基于城市旅游競爭力

(一)城市旅游競爭力模型及指標體系構建

本文根據《2019年旅游業競爭力報告》中發布的旅游競爭力指數評價框架,結合汕尾和“雙區”城市數據的可獲取性,遵循指標選取的科學性、統一性、規范性、客觀性和可操作性原則,本文將采用劉成昆等[7]構建的粵港澳大灣區城市旅游競爭力評價模型,用于評價汕尾和“雙區”城市的旅游競爭力。

(二)數據來源

考慮到“雙區”城市涉及粵港澳三地,在統計口徑、統計指標上有差異,為保證研究結果的客觀、有效,指標所需數據均來自2019—2021年廣東省、香港特別行政區、澳門特別行政區統計年鑒(刊);指標涉及的港幣與人民幣、澳門幣與人民幣的匯率換算,則采用當年統計年鑒(刊)所載的相應匯率數據(全年平均值)。

(三)城市旅游競爭力評價

本文所構建的城市旅游競爭力評價模型,內含多個指標,所涉及的指標單位不一,本文借鑒劉成昆等[7]構建的評估模型采用熵值法對“雙區”城市和汕尾的城市旅游競爭力進行比較分析。

根據熵值法的原理、計算要求和步驟,本文以汕尾和“雙區”城市共12個市為研究樣本,計算上述城市2018年、2019年、2020年的城市旅游競爭力指數。

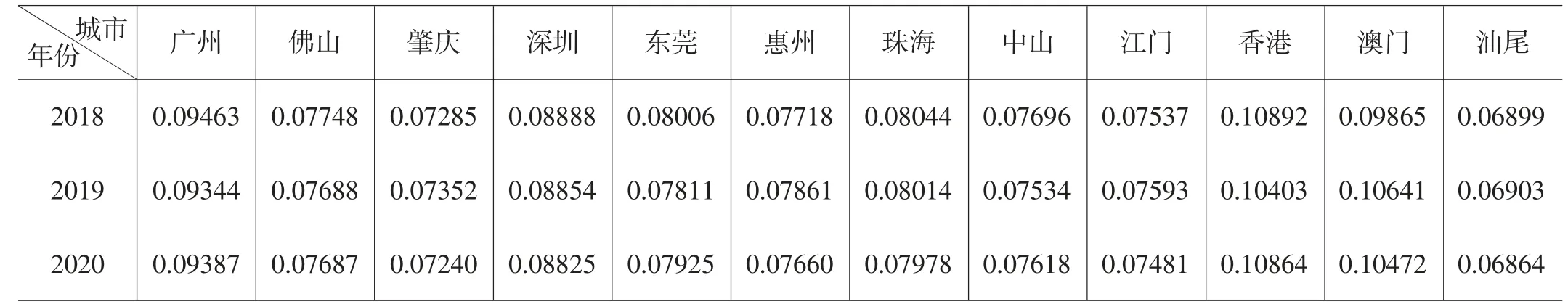

通過計算得出2018年、2019年、2020年“雙區”城市和汕尾的城市旅游競爭力指數,見表1。

表12018 —2020年各城市旅游競爭力指數

(四)結果與可行性分析

1.根據實證研究結果,可得出以下結論。一是汕尾旅游競爭力明顯弱于“雙區”各城市。從城市旅游競爭力指數看,近三年汕尾旅游競爭力僅為0.0686,與“雙區”城市的旅游競爭力相差較為明顯,與最高的相比差約36%,與最低的相比差約6%,與平均值相比差約19%。二是與2019年相比,2020年汕尾旅游競爭力降幅較小。樣本中的12個城市旅游競爭力有8個出現了下降,幅度不一,汕尾下降的幅度較小,為0.56%。三是與2018年相比,2020年汕尾旅游競爭力降幅不大。樣本中的12個城市,除了澳門旅游競爭力有所上升,其他11個城市的旅游競爭力均下降了,汕尾降幅不大,僅為0.5%。四是汕尾旅游競爭力短板明顯。城市旅游競爭力評價模型包含了第一層級的指標4個、第二層級的指標12個,汕尾在信息通訊環境、國際開放度、機場、客運碼頭、旅游服務設施、自然資源(世界遺產自然保護區數量或世界級、國家級地質公園數量)等6項二級指標中排名倒數第一,得分為0,這6項二級指標分布在4個一級指標,說明汕尾在旅游的有利環境、有利條件、基礎設施、自然和文化資源等四個方面均沒有優勢,與“雙區”城市存在較大差距。

2.可行性分析。一是汕尾市旅游競爭力與“雙區”城市旅游競爭力在不斷縮小。汕尾市旅游競爭力與“雙區”中旅游競爭力最低的城市差距由5.84%縮小到5.19%。汕尾旅游競爭力呈上升趨勢,并逐步縮小與“雙區”城市的距離,呈現良好的發展態勢。評價指標分項得分顯示,近年來,汕尾在商業環境、就業環境、信息通訊環境、物價等方面有所改善。二是汕尾旅游競爭力在一些方面有優勢。汕尾在醫療環境、就業環境、物價、鐵路交通、文化資源等方面尚有一定的優勢,在樣本中處于中下水平,在就醫環境方面(每千人病床數)甚至優于惠州、肇慶和澳門。三是汕尾旅游資源多、潛力大。汕尾旅游資源豐富,擁有承載著歷史記憶的紅色旅游資源、得天獨厚的藍色旅游資源、不可再生的綠色旅游資源、底蘊深厚而又豐富的文化資源、國家級非物質文化遺產。四是汕尾社會環境的改善將為提高旅游競爭力增添保障。近年來,汕尾“雙搶”刑事警情、治安警情等均呈明顯下降態勢,社會治安環境明顯好轉,并保持良好態勢;通過深化“放管服”改革,積極打造“數字政府”建設,營商環境持續優化;2021年汕尾分獲“國家衛生城市”、廣東省“文明城市”稱號,城市市容環境、經營秩序明顯改善,衛生健康水平明顯提升,市民素養明顯提高,這一切為增強旅游競爭力提供了堅實的基礎保障。

三、助力汕尾市融入“雙區”的建議

(一)加快交通基礎設施建設,夯實發展基礎,服務旅游發展

交通基礎設施是增強旅游競爭力的重要前提。汕尾應加快推進“十四五”時期汕尾市交通基礎設施建設重點項目——機場;加快推進已與深圳、惠州簽署的《共同建設海上旅游航線發展粵東濱海旅游》協議,加快建設客運碼頭、旅游碼頭,早日開通海上旅游觀光航線,建設“深惠汕”海上客運航線基地;加快建設“一縱二橫三聯絡”高速公路快速網、國省道干線網、農村公路基礎網,打好綜合交通大會戰;加快建設旅游景點停車場;加快新建電動汽車充電樁;加快建設高鐵站、汽車站、旅游景點等停車場及商業配套設施;銜接好大交通與小交通、景區景點間的基礎交通服務,推動發展“互聯網+高鐵(城軌)+共享汽車、電動摩托車、單車”的旅游交通服務網絡體系,逐步探索以無人駕駛汽車為交通工具的旅游觀光服務,實現“路通—客來—財聚—旅游旺”。

(二)完善旅游服務設施建設,提高旅游承載能力,提升旅游品質

科學規劃國際品牌酒店、高星級酒店、精品民宿和當地特色餐飲的布局,吸引酒店集團來汕尾開設分店,引導民宿和當地特色餐飲向規范化、精品化發展,升級旅游住宿、餐飲條件,為旅客提供更加舒適優質的旅游住宿與餐飲;優先安排資金建設各級各類醫院及配套設施,改善就醫環境,大力實施“紅海揚帆”人才計劃,吸引更多的高水平醫務人員來汕尾工作,為汕尾提供高水平醫療服務水平,為市民和旅客提供更加溫馨可靠的就醫保障;在各旅游景點增設旅游服務站,為旅客提供旅游線路推介、旅游車輛租賃、應急醫療、旅游咨詢等服務;夯實旅游發展基礎,為旅客提供五星旅游品質。

(三)加速信息化設施建設,打造優質通訊環境,優化旅游體驗

加快5G基站建設,通信信號、免費WIFI信號覆蓋全市各旅游景點;加快對所有旅游交通工具(汽車、游船等)、旅游景區、環境保護區、旅游事故多發處和危險處增設人工智能監控設備,實現人流、位置、環境與天氣、公共衛生與安全等多方位信息采集與監控;加快搭建智慧旅游資訊平臺,在平臺上提供旅游景點簡介、3D實景概覽與電子講解、旅游線路推介與導航、在線預訂門票、旅游租車、美食網紅店、娛樂設施、旅游百科等旅游資訊;推廣可穿戴技術、數字化技術、人工智能技術在旅游景點、旅游場景的應用,增強旅游景點與游客的互動性,提升游客的旅游體驗。

(四)加大招商引資力度,加快旅游大項目落地,做大旅游產業

聚焦“旅游產業地圖”,大力開展招商活動,力求招大商,深入實施“汕商回歸”工程,加大招商宣傳力度,走出去、請外商進來直接投資,出臺外商直接投資激勵政策,出臺激勵“鏈主”企業以商招商、促進上下游產業集聚的措施,強化“鏈主”企業帶動作用。加快推動已簽約旅游項目的落地,為項目進展施工、開展運營提供“店小二”式服務,不斷優化營商環境,幫助企業早日開門營業,扶持項目向更大、更優、更強邁進,成為汕尾旅游的新名片。

(五)盤活紅色旅游資源,做深紅色旅游,傳承紅色基因

汕尾市擁有全省最多的紅色革命遺址,應盡快修繕紅色革命遺址,盤活紅色旅游資源,做齊做全做好紅色革命宣傳,組建專業的宣講隊伍講好紅色故事,組織精干力量編印汕尾紅色革命遺址介紹及史料叢書,逐步打造成為“雙區”城市各級各類學校的愛國主義教育基地和研學旅游基地、各級黨組織的黨建教育基地,繼續優化紅宮紅場、彭湃故里等現有10條紅色旅游精品路線,開發新的紅色旅游精品路線,打響“紅色圣地”旅游招牌。

(六)深挖藍色旅游資源,做好海洋旅游,帶動海洋經濟發展

深入挖掘2.4萬平方公里海域和長達455公里海岸線的豐富旅游資源,持續打造金町灣、品清湖、紅海灣等優質海洋旅游資源,編制海洋旅游發展整體規劃及“百島十灘九灣”各類旅游專項規劃,帶動海洋經濟發展實現新突破。全系開發海洋旅游,全力打造“紅海灣—碣石灣”濱海旅游產業帶。一方面,橫向拓展海洋旅游業態。推進“海洋旅游+體育運動”“海洋旅游+健康養生”“海洋旅游+文化熏陶”“海洋旅游+漁業”“海洋旅游+節日盛事”“海洋旅游+教育服務”。另一方面,縱向推進海洋旅游產品的多元化,大力推進海洋旅游全時段、多層次(海面、海中、海底)。利用汕尾年平均氣溫22.5℃、有冬無寒的氣候優勢,擦亮“冬養汕尾·全國生態旅游示范實驗區”這張金名片;探索打造“海上夜市”“海上演藝”“海上燈光秀”等夜間體驗項目和海灣、海湖、海島、海岸、海灘等不同區域的海洋夜間旅游產品,提升海洋旅游利用率[10]。

(七)巧用綠色旅游資源,做實生態旅游,助力鄉村振興

啟動“五道一體”山水文旅廊道規劃與建設,與省級、國家級紅色文化村建設結合起來,打造“善美鄉村”旅游品牌。保護和利用好紅椎林富山、梅花沃土、田園福地、數百種水鳥以及多處優質溫泉資源(特別是咸水溫泉資源),打造國家級森林公園。把綠色資源與當地紅色景點、紅色故事結合起來,把綠色資源與徒步、自行車等運動結合起來,把綠色資源與禪修、森林康養結合起來,把綠色資源與當地特色美食結合起來,把綠色資源與民宿結合起來,把綠色資源與種養、食品深加工結合起來,形成綠色產業鏈,助力鄉村振興。

(八)整合文化資源,打造文化亮麗名片,加持旅游產品

推進“旅游+文化”,深化海陸豐紅色文化、海陸豐當代名人、戲曲文化、疍家文化、民俗文化、飲食文化、宗教文化、媽祖文化等諸多特色文旅融合項目開發,把特色文化融入景區景點、融入旅游觀光路線。把皮影戲、西秦戲、白字戲、正字戲、滾地金龍、獨角麒麟舞、汕尾漁歌、五岳朝天、英歌舞等非物質文化遺產搬入景點,用表演展現景點魅力、講述紅色故事、述說名人事跡和歷史故事,形成一景一演,充分展現海陸豐地區的深厚文化底蘊。把當地標志性紅色景點(紅宮、紅場等)、非物質文化遺產代表(麒麟、金龍、西秦戲角色、白字戲角色、正字戲角色等)制作成紀念品,挖掘和申報更多的非物質文化遺產,作為宣傳汕尾市的重要媒介。

(九)打通全域旅游資源,形成汕尾市旅游新格局,提升旅游競爭力

把“紅色、藍色、綠色、古色、特色”五色旅游資源融為于一體,“以點連線”把景點連成線,把“紅色、藍色、綠色、古色、特色”多種旅游資源交織在一起,形成獨具特色、富有魅力的多彩旅游路線;“以線帶面”把多條旅游路線串聯起來,形成全域旅游網;建立旅游市場秩序綜合評價制度和旅游行業誠信經營制度,嚴查旅游企業的誠信經營記錄和旅游從業人員的誠信工作記錄,確保旅游資源健康、旅游環境友好、旅游市場可持續發展;建立全市旅游安全應急預警聯動機制[11],創建全域旅游示范區。