鋼結構建筑火災調查研究

宋剛

(北京市通州區(qū)消防救援支隊,北京 101121)

1 引言

鋼結構建筑具備設計靈活、支撐性好、自重較輕、施工高效等優(yōu)勢,在我國得到廣泛的應用。但是,建筑鋼結構耐火性與防火性相對較弱,因此,火災防控十分關鍵。結合國內外研究成果看,鋼結構建筑火災的發(fā)生概率、影響程度與主體材質、外層材質、建筑用途、內部系統(tǒng)等因素相關,且其主動防火與被動防火相互分離。要切實提升鋼結構建筑的火災防控質量,不僅要在事故調查中獲取信息、積累經(jīng)驗,還要全面實現(xiàn)耐火、防火技術的運用。

2 鋼結構建筑火災調查背景

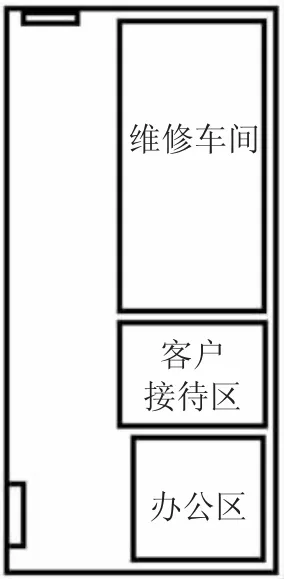

本事故案例為一起典型鋼結構建筑火災事故,位于北京市通州區(qū)某維修廠區(qū),火災未造成人員傷亡。廠區(qū)內所有廠房均為地上1層鋼結構建筑,維修車間、客戶接待區(qū)、辦公區(qū)由北向南依次排列(見圖1)。其中,維修車間整體結構相對完整,建筑主體、內部設施損毀程度與內墻、天花煙熏痕跡均表現(xiàn)出由南向北逐漸減輕的特點。客戶接待區(qū)受火災影響最大,建筑外層結構材料大面積脫落,大部分金屬龍骨裸露,并有明顯過火形變情況。外墻門窗玻璃及內部樣品展柜玻璃均已破碎并散落于地面,家具套件、裝飾材料及室內其他物品燒損嚴重。接待區(qū)北側的配電箱內線路絕緣層已燒失,大部分金屬構件存在燒熔、形變等情況,部分燒熔物附著于電線上。接待區(qū)內部多臺空調機、飲水機、計算機、電暖氣等用電設備外殼已燒熔、燒失,內部線路及構件損毀嚴重。辦公區(qū)北側燒損較為嚴重,大量辦公設施僅剩殘余框架。辦公區(qū)南側有配電箱及多個移動插排,整體未見異常。

圖1 某廠區(qū)主要分區(qū)結構

3 鋼結構建筑火災調查

3.1 起火部位

結合火災事故的現(xiàn)場勘查情況看,廠區(qū)內鋼結構建筑區(qū)域中部的客戶接地區(qū)受損最為嚴重,且有全部過火現(xiàn)象。維修車間的燒損情況由南向北逐漸減輕,辦公區(qū)的燒損情況則由北向南逐漸減輕。由此,初步判斷起火點在客戶接待區(qū)內,火焰在未得到有效控制的情況下,向南北兩側蔓延,進而導致維修車間、辦公區(qū)起火,并造成客戶接待區(qū)近側建筑結構及廠房設施嚴重燒損。在此基礎上,結合現(xiàn)場人員描述及監(jiān)控系統(tǒng)記錄,確定客戶接待室為起火部位,且室內西側區(qū)域最先起火的可能性最大。

3.2 起火原因

提取調查廠區(qū)門禁系統(tǒng)、監(jiān)控系統(tǒng)的相關信息,確定在火災發(fā)生前,廠區(qū)內并無可疑人員或可疑行為。在此基礎上,將走訪調查、監(jiān)控調查范圍擴大至維修廠周邊區(qū)域及街道,仍未發(fā)現(xiàn)可疑因素,故初步排除人為縱火情況,并將火災原因聚焦于廠區(qū)內部。

結合監(jiān)控記錄及工作人員口述得知,火災發(fā)生前客戶接待區(qū)內有客戶接待活動,且存在室內用火行為,如客戶吸煙,以及工作人員向客戶展示技術零件的防火耐熱特性。因此,不排除人員在離開客戶接待區(qū)后存在遺留火種的情況。

從火災發(fā)生后的現(xiàn)場情況看,客戶接待區(qū)建筑內部配電箱燒損嚴重,且內部線路、構件存在異常。室內部分移動插排及設備插頭有明顯燒熔痕跡,且插排下方地毯、木地板及插排線路旁側墻體及飾面燒損嚴重。因此,存在電氣故障起火的可能,且可能性大于遺留火種引火。

3.3 火災蔓延情況

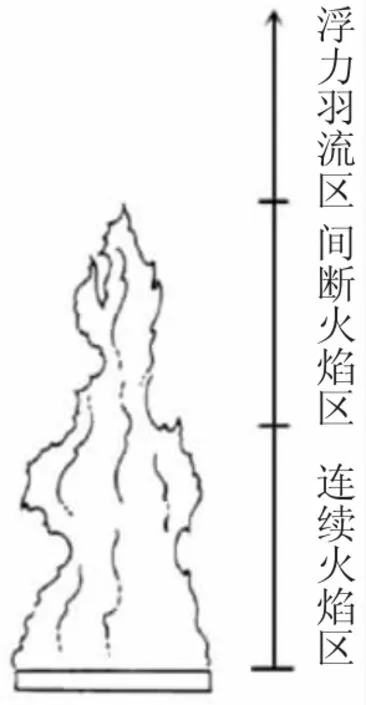

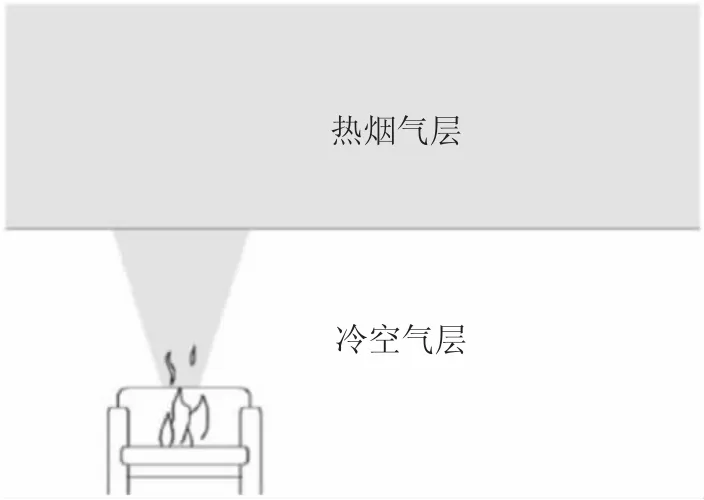

從事故后果看,案例廠區(qū)火災的火勢較大、蔓延程度較高,除作為起火部位的客戶接待區(qū)外,維修車間、辦公區(qū)也受到明顯的火災影響。室內起火后,可燃物在燃燒分解時生成大量高溫煙氣,并與室內冷空氣發(fā)生接觸。此時,因熱煙氣與冷空氣之間密度不同,故產(chǎn)生浮力羽流現(xiàn)象(見圖2)。在密度差作用下,火焰羽流向上躥升,并與大量的冷空氣相融合,最終在建筑內部上層區(qū)域形成大量的彌漫煙氣(見圖3),進而導致內墻、天花板等部位出現(xiàn)大面積煙熏痕跡[1]。

圖2 火焰燃燒結構

圖3 建筑內部熱煙氣層的分布

案例廠區(qū)中,客戶接待區(qū)的煙熏痕跡面積最大,辦公區(qū)次之,維修車間相對較少,但靠近客戶接待區(qū)一側的煙熏痕跡較明顯。由此可見,火焰以客戶接待區(qū)為起點向兩側蔓延時,向南側蔓延較多,向北側蔓延較少。究其原因,主要與維修車間的空曠、雜物少、可燃物少、設備防火性強等特點有關。進一步調查分析,此次鋼結構建筑火災蔓延的誘因包括以下方面:

1)建筑耐火性與防火性能較差。火災發(fā)生時,火焰、熱煙氣的溫度高達千度,若鋼結構建筑主體及內外層結構缺乏良好的耐火性與防火性,勢必導致火勢增大。案例廠區(qū)外層為夾芯彩鋼板及部分干掛鋁塑板。其中,彩鋼板夾層芯體為聚苯乙烯材質,鋁塑板為B2級,兩者均具有一定的可燃性,為火災蔓延、火勢增大提供了條件。由于單位風險意識不足,盲目節(jié)約設計與施工成本,客戶接待區(qū)及辦公區(qū)并未配置充足的防火涂料加護、防火卷材鋪裝等防火保護,火災發(fā)生后,內墻表面漆層及裝飾層難以阻擋燃燒侵襲與高溫影響,導致墻體受損嚴重,大量金屬龍骨外露。

2)電氣系統(tǒng)缺乏規(guī)范性。基于產(chǎn)品展示、客戶接待、日常辦公等需求,客戶接待區(qū)、辦公區(qū)的建筑內部配置大量用電設備,如空調機、計算機、打印機、飲水機、電暖氣等。但設備、移動插排及線路分布混亂,且部分存在私拉亂接情況。同時,調查發(fā)現(xiàn)部分用電設備存在質量問題,如品牌不明、線路絕緣層損壞、故障維修未落實等[2]。可見,電氣火災隱患進一步增加了電氣故障引起火災或加劇火勢的可能性。

3)室內可燃物較多。客戶接待區(qū)、辦公區(qū)的鋼結構建筑內部均配有大量可燃性物品,如布藝家具、毛織地毯、紙質文件、木質置物架等。同時,兩個分區(qū)的廠房內均設有換衣間,大量衣物及木質箱柜也是加劇火情的重要因素。可燃物的大量存在與混亂、密集布置既對起火部位、火災蔓延走向的認定造成了干擾,也給火災的控制與撲救增加了難度。

4 鋼結構建筑火災調查結果

結合案例廠區(qū)鋼結構建筑火災的調查情況,遺留火種、電氣故障是可能導致火災發(fā)生的原因,且后者的可能性更大。火災發(fā)生后,由于電氣設備多、可燃物多、建筑防火質量差等諸多因素影響,火情難以得到有效的控制,并較劇烈地由客戶接待區(qū)向維修車間、辦公區(qū)蔓延。在此過程中,熱煙氣大量產(chǎn)生,室內溫度快速升高,大量用電設備、辦公用品發(fā)生燃燒或爆燃,最終導致鋼結構建筑嚴重受損,建筑內部設施大部分燒毀。由此可見,鋼結構建筑火災發(fā)生時,具有燃燒速度快、燃燒規(guī)模大、物品燒損嚴重、結構易受破壞等特點,且火災成因、誘因相對多樣。基于此,主要結合調查結果提出以下防控火災的應對建議。

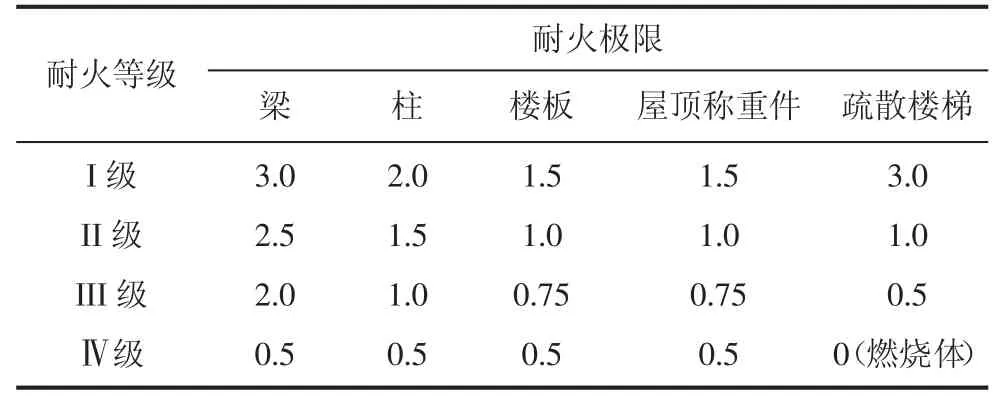

1)應盡量提升鋼結構建筑的耐火、防火性能。一方面,要提高鋼結構主體的耐火極限性能,以達到二級及以上標準為宜(見表1)。判斷鋼結構耐火性能是否達標時,主要依據(jù)RT≥Sm、tD≥tm及TD≥Tm(RT為鋼結構的高溫承載力,kN;Sm為極限耐火周期內火災荷載的組合效應,kN;tD為鋼結構的實測耐火時間,h;tm為鋼結構的極限耐火時間,h;TD為鋼結構保持穩(wěn)定承載狀態(tài)的臨界溫度,℃;Tm為鋼結構在極限耐火狀態(tài)下的最高溫度,℃)判定。實踐中,鋼結構滿足上述任一公式要求即可判定其達到耐火標準。另一方面,在鋼結構基礎上構建墻體外層、裝飾層、保溫層等結構時,應盡量避免使用可燃性、易燃性材料,并嚴格保證相關施工活動的規(guī)范性[3]。例如,在選擇外層彩鋼板的金屬板及內芯時應盡量選擇防火、耐高溫的材料,如耐火不銹鋼板、合金鋼板、阻燃巖棉等,不宜使用鋁板、泡沫等材料。

表1 建筑鋼結構的耐火極限h

2)應嚴格防控電氣火災。在開展鋼結構建筑中電氣系統(tǒng)、電氣設備的構建、安裝、管理等工作時,應保證設備、線路質量,確保從源頭上降低火災風險。應做好設備分布、線路排布、通電連接的規(guī)劃與保障,以免因用電超載、通電接頭虛接、現(xiàn)場線路混亂等問題而形成火災風險。同時要加強電氣系統(tǒng)的運維檢修力度,如定期排查設備故障與線路狀態(tài)、及時修補線路絕緣層等。

3)應做好鋼結構建筑內部可燃物的保護與管理,并積極采取多種主動、被動防火措施。其中,主動防火措施包括在建筑內部設置不同防火分區(qū)、構建煙氣控制系統(tǒng)、火災報警系統(tǒng)等;被動防火措施包括鋪設防火卷材、涂刷防火涂料、在相鄰建筑間設置防火隔離帶等。

4)應強化責任意識,建立鋼結構建筑火災防控的常態(tài)化監(jiān)管機制。一方面,為了避免火種遺留的情況發(fā)生,同時也為了降低電氣火災的發(fā)生概率,要加強對不安全行為及不安全物的管理。例如,嚴禁在非生活區(qū)使用電熱器具,嚴禁在明火附近或用火區(qū)域堆放可燃物,嚴禁人員室內吸煙等。另一方面,要落實相關人員的防火教育工作,通過講解鋼結構建筑火災發(fā)生機理,分析鋼結構火災事故案例等方式,引導人員形成排查火災隱患、預防火災事故的主觀意識與實踐能力,進而從主體角度實現(xiàn)建筑鋼結構火災的有效規(guī)避。

5 結語

鋼結構建筑火災的原因、誘因較多,且火災發(fā)生后的表現(xiàn)也相對復雜,如墻體煙熏痕跡、金屬龍骨裸露、內部物品燒損等。為有效獲取火災信息、查明火災起因,必須采取現(xiàn)場調查、監(jiān)控調查、訪問調查等多種手段,進行細節(jié)性的事故情況分析工作。分析得知,火種遺留、電氣故障等問題均可能引發(fā)鋼結構建筑火災,且建筑耐火性差、電氣系統(tǒng)不規(guī)范等因素會對火災蔓延、火勢加劇起到助推作用。因此,為防范鋼結構建筑火災,既要提升建筑質量、加強防火管理,也要運用好主動與被動相結合的防火技術,以減少火災發(fā)生概率,降低火災事故影響。