劉惠馨:是母親也是偉大的革命戰士

劉惠馨(1914—1941),又名劉一清,江蘇淮陰人。1941年1月20日,因叛徒告密,時任中共鄂西特委婦女部長兼特委秘書的劉惠馨被捕。同年11月17日,劉惠馨慷慨就義于恩施方家壩刑場,英年27歲。

1939年,黨為了發展敵后游擊戰爭,調一批人從豫鄂邊區的竹溝鎮轉往蘇北地區。劉惠馨老家是江蘇淮陰,首先入選。我和她不得不做長期別離。

我記得在別離前夕,我們倆在田野的樹下話別。她始終沒有對我表示惜別之情,只有在末了,她才對我說:“這次我去了,不知道我們什么時候才能再見,過去我們相約抗戰不勝利決不結婚的那些話,已經沒有什么意義了。我要說的是,這次我回到蘇北,去和敵人進行面對面的廝殺,我是抱著犧牲的決心的。也許……”我連忙接下去說:“我們一定會看到革命勝利。”她站起來說:“但愿這樣。”說罷就和我握手告別,像和一個普通的革命同志握別一樣。我看到她那堅定而矯健的步伐,消失在月色下的小路上了,才感覺到有許多話還沒有對她說。

惠馨和其他同志步行到河南,由于竹溝事變沒有去成蘇北,又折回來了,并且立刻被黨分配到鄂西山區農村做地下黨的秘密工作。黨要求她改變身份,斷絕通信。她從鄂北路過時,為了遵守紀律,沒有來找我,也沒有給我寫信。

1939年冬天,我被調到鄂西做地下黨的工作,我們意外地相會了。黨為了組織秘密機關,要我們結婚,并且要惠馨改扮成家庭婦女,擔任“住機關”的工作。我們相會自然使她高興,但是要她住機關,卻給她帶來很大的苦惱。她是一個火辣辣性子的人,喜歡到處走動,喜歡投身于火熱的斗爭,現在要她坐下不動,真是為難。但是她經過幾天痛苦的思想斗爭后,下了決心。她在恩施郊區找好房子,買好一套成家立業的鍋盆碗盞,我們成了家。她把自己改扮成一個家庭婦女,每天買菜做飯、洗衣服、做針線活兒,還要和左鄰右舍的家庭婦女交往,說些言不及義的閑話。只有晚上才能關起門來自己讀一些馬列主義的經典著作。起初她是苦惱的,慢慢才習慣起來,并且把自己的旺盛精力轉向秘密機關的一套技術活動。她組織交通站,編制密語密碼,收發秘密文件,工作做得很出色。雖然很忙,卻很愉快。她懷了孕,卻不辭辛苦,遠道去重慶南方局報告工作,并且帶南方局的一位負責同志到鄂西來檢查工作。

她回來告訴我說,她在重慶知道她的家人住在海棠溪,她3次過海棠溪到黃桷樹接頭,很想回去看看,但終于忍住了,她怕落到家庭的樊籠里去。我取笑她說:“你這倒是三過其門而不入呀!”她笑了一笑。

后來工作太多,人手不夠,黨決定要她負責和當地一些黨組織接頭的工作。后來她又擔任恩施縣委副書記、組織部長,同時也是中共鄂西特委的婦女部長。她身懷有孕,既要把繁重的家務勞動全部擔當起來,又要把機關工作管得有條不紊,保證安全,還要去領導黨的秘密組織,真是夠忙的。但是她一點兒也不感覺疲倦,總是愈做愈有精神,好像她的精力是永遠不枯竭似的。

我記得有一次她到70里外的屯堡第七女子高級中學去接頭,我以為她一定要第二天才回來,誰知當天深夜她跑回來了,進門還是那樣生氣勃勃、笑容滿面的樣子,但是明顯地看出她是累壞了。果然她因勞成病,我責怪她懷著孕這樣跑長路。

她在床上拉著我的手說:“原諒我,我也知道不對,但是我總想多做點事。我知道我們現在從事的是一種光榮的但是危險的職業,說不定什么時候就會落入虎口,再也做不成了。得趕快做!”

我說:“你想到哪里去了?”

她卻緊緊抓住我的手,更嚴肅地說:“真的,我似乎有一種預感,但并不是出于恐懼。我近來常常想到,假如我被捕了,該怎么辦?那時候你一定很難過吧。但是你不用難過,我會按照一個共產黨員那樣行事的。”

我聽她這樣說些不吉利的話,很不舒服。我說:“算了吧,說這些干什么?”

她卻更嚴肅地說:“不,我們是應該想到這些事的,也許我們再也不能見面了,我希望你在勝利后到我的墓前獻一束花,告訴我‘那個日子果然來到了!’”

我再也聽不下去了,阻止她說:“我只想活著斗爭,沒有想到死,你說這些倒好像你是一個浪漫詩人!”她笑了笑,并且搖了一下頭,原諒我不理解她的心情。

我并不相信命運和預兆,但是惠馨的這些話卻果然成為讖語。在敵人制造皖南事變后不久,由于一個可惡叛徒的出賣,惠馨和特委書記何功偉一同被捕入獄。當時我下鄉巡視工作,因而幸免被捕。新中國成立后,我從審訊特務的口供里知道:當特務破門而入時,惠馨已在屋里匆匆地燒毀了一切文件,她從容地抱起孩子和何功偉一起走向監牢,走向新的戰斗崗位,按照一個共產黨員應該做的那樣。

惠馨入獄時,生孩子還不滿一個月,身體沒有康復,孩子拖累很大,獄中生活很苦,這一切還是小事,主要是她面臨著嚴重的酷刑。敵人捉住了何功偉和惠馨后,就決定一軟一硬,分別對待。戰犯陳誠和“反共專家”朱懷冰親自策劃,他們以為何功偉這種硬漢子用酷刑是沒有用處的,必須和他斗智,使軟功夫把他軟化下來;而對惠馨,卻以為她是“女流之輩”,又是拖著孩子的媽媽,只要一硬壓就可以壓垮,就可以突破“缺口”。于是各種各樣的刑法落到惠馨的頭上。

敵人的判斷完全是錯誤的,惠馨雖然是女的,又剛生過孩子,弱點似乎很多,但是她首先是一個錚錚鐵骨的共產黨員。百般刑法一點兒也沒有把她從肉體上壓垮,她反而變得更為堅定起來。敵人甚至對她采取卑鄙的“野外審訊”,實行假槍斃,企圖從精神上壓垮她,可是仍然不能動搖她分毫。一個人要是抱定了大無畏的犧牲精神,的確不是任何力量能夠損他一根毫發的。

敵人沒有辦法后,就在惠馨是一個初生嬰兒的母親上做文章了。這個孩子本來先天不足,生下來不滿月就被捉到監牢里去了。惠馨的身體不好,奶水不足,曾要求特務準許她買餅干和奶粉給小孩吃,但這些起碼的人道主義的要求都被特務拒絕了。相反,敵人更故意為難這個孩子,把惠馨和孩子關在一個谷倉里,除開破倉板縫透進一線光明外,什么也看不見,使一個初生的嬰兒見不到陽光,企圖這樣來要挾惠馨。惠馨回答敵人的是絕食斗爭,為給小孩開一個小窗而絕食斗爭。在她絕食中,敵人一反常態,故意用油煎蛋飯來代替平時給她的一碗鹽水臭米飯。惠馨連看也不看一眼。絕食斗爭在同獄同志的支持下,終于勝利了。后來出獄的同志告訴我說,當敵人在倉庫上開了窗子,惠馨抱著孩子到窗口去呼吸新鮮空氣、望光明的天空和讓孩子曬太陽時,她是多么的高興呀。

敵人自然是不甘心的,常常威脅著要弄死小孩。惠馨對于自己的女兒是十分疼愛的。她在那樣困難的環境中,仍然無微不至地撫育孩子,把自己的鮮血凝成的一點兒淡奶喂給孩子,要孩子活下去。為使孩子不致在嚴冬凍壞,她用自己的破衣服給孩子做衣服。特別使獄中同志們感動的是,當惠馨遭受酷刑昏倒了,也沒有忘記自己的孩子。有一次,惠馨遭受酷刑昏死過去了,被敵人拖回倉庫。住在倉庫樓上的難友從倉庫的木板縫望下去,看到惠馨過了很久才蘇醒過來,她聽到孩子在哭,猛然抬起頭來,想過去抱孩子,可是身受重傷,一步也挪不動了,只向孩子伸出兩手又倒下去了。過了一陣,惠馨積聚了自己剩下的最后一點力氣給孩子喂奶,當孩子用力吸奶時,惠馨支持不住,又昏過去了。樓上的同志看到這個景象不禁痛哭起來。惠馨醒來聽到了樓上的哭聲,卻很冷靜地說:“這里不是哭的地方,這里不是流淚的地方。”

惠馨對自己的孩子并不像一個普通的母親那樣溺愛,她是把這個孩子當成革命后代來撫養的。她希望這孩子能夠活下去,活著出去,長大去革命。

敵人以為從惠馨身上找到了一個大弱點,企圖用打死小孩來威脅惠馨。在這個節骨眼上,這對一個母親的確是極其嚴峻的考驗。當敵人威脅著要打死小孩的時候,她毅然掉頭不顧,那種母親的痛苦可想而知。敵人這種詭計沒有成功,他們不敢打死小孩,因為他們知道這樣只能使惠馨更堅定,更無掛慮,更會向他們展開堅決斗爭。

功偉和惠馨在獄中,領導監獄里的斗爭。功偉依然是組織的領導者,惠馨仍然擔負了獄中的組織工作。惠馨明白向她沖擊來的頭幾場風暴,已經抵擋過去了,在最厲害的或者說最后的一次沖擊——那就是說置她于死地——還沒有到來以前,她必須抓緊時間工作。

她組織黨的支部,組織難友堅持學習,抵制敵人進行的“青年訓練”講演,鼓舞同志們的斗志,穩定動搖分子。不止于此,她在獄中還接受為她所培養成熟的一個婦女入黨。她明白自己遲早難免犧牲,因此希望有更多的人繼她而起,站在她的崗位上,繼續斗爭。

她還把黨員在獄中的表現記錄下來:哪一個黨員是堅定的,哪一個黨員動搖了,哪一個黨員叛變了,都暗記下來。當一個青年被釋放出獄的時候,她托這個青年將此記錄偷帶出監獄,并且要他幫助送到重慶交給南方局。后來聽說,這份材料南方局的確收到了。

惠馨知道自己沒有出獄的希望,仍然帶頭學習化學和英文,要青年同志在監獄里不要忘記利用時間學習知識。

特務們滿以為可以從這樣一個帶著孩子的女人身上討到什么便宜,結果也完全落空了。敵人為這樣一個女共產黨員大傷腦筋,最后對她采取了兇殘的殺戮手段,決定把她和何功偉一起拉出去槍斃。惠馨毫不畏懼地面對她久已料到的日子。

據說臨刑的那天大清早,她親昵地把女兒摟在懷里,給女兒喂了最后一口奶,然后坦然地抱起女兒,以莊嚴的步子走向刑場。她并不為自己的犧牲而難過,她不放心的是她的女兒,還不滿一歲的孩子將要落到怎樣一種命運里去呢?在走向刑場的路上,她問特務:“你們打算把孩子怎么樣?”毫無人性的特務對她說:“哼!共產黨員還要孩子嗎?”便兇惡地從她的懷里把孩子奪過去了。一個母親在這種場合有怎樣的感受呢?也許要撲過去抓住孩子痛哭吧,不,惠馨并沒有這樣,她知道這是最后的最嚴重的考驗關頭,她愛孩子,她巴不得這孩子能活下去,但是在這種關頭她無法考慮了,她不能表現出一個母親的軟弱。她毅然轉過頭去,高昂著頭,走向刑場去了。

惠馨和功偉堅定地站在可愛的祖國的大地上,眼望著東方燦爛的黎明,倒下去了。這是1941年11月的一個嚴寒的早晨。

幾十年過去了,我應約寫惠馨的小傳,真是百感交集!我能夠告慰于惠馨的是:我并沒有背棄我們的共同理想,我和其他同志一起繼續舉起她留下的紅旗前進,終于勝利了,“那個日子”真的到來了。黨和人民沒有忘記她,新中國成立后找到她和何功偉的遺骨,遷葬恩施五峰山上,后又遷至他們當年的犧牲地,在那里立碑植樹,供千秋萬世的后人憑吊和景仰。

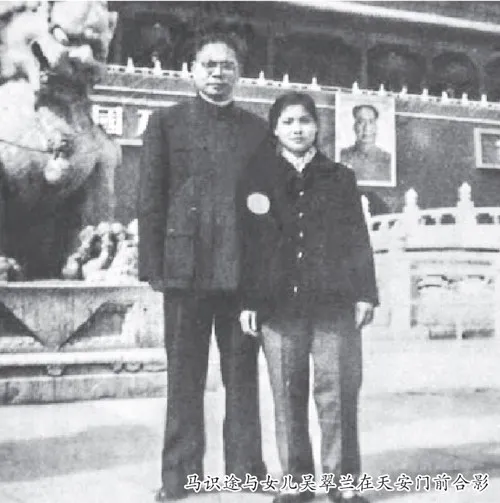

特別值得告慰于惠馨的是,她臨刑遺下不滿一歲、下落不明的女兒,我打聽她19年之久沒有找到,后來在黨的關懷和公安部門同志的努力下,終于在1960年五一國際勞動節的前夕,在北京找到了。她當時被特務拋棄后,被一對好心的工人夫婦收養長大,取名吳翠蘭,她不期而然地繼承著她母親的遺志,考上北京工業學院。

那一年五一節,我趕到北京去和翠蘭團聚。我們父女兩人攜手于天安門廣場,真是不禁涕淚橫流。在淚眼模糊中,我分明看到惠馨像那塊巨大的人民英雄紀念碑一樣,挺立面前,正望著這一切歡樂的景象,望著她的女兒微笑呢!

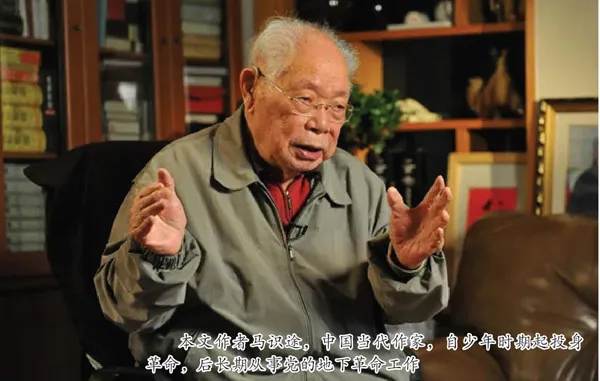

(摘自人民出版社《那樣的時代,那樣的人》)