有秩序的空間:解讀科爾維爾的藝術

加拿大當代藝術家科爾維爾的作品現在越來越受到關注,科爾維爾是一個自我十分堅定的藝術家,在周圍人都在追尋抽象藝術的時候,他依然堅定地選擇走具象繪畫的道路,而人們在他具有奇幻色彩的寫實繪畫作品中讀出了他對畫面空間、結構的獨到見解。

一、繪畫作品中空間感的重要性

解讀科爾維爾的作品離不開對繪畫空間的理解,在哲學定義上空間的內涵是無界永在,空間分為具體空間與一般空間,具體空間是由具體數量的事物組成有規定的含長、寬、高的空間體。長久以來,人們都在藝術作品中追求空間感的表現。空間感在藝術作品中是指藝術形象通過一定手法引起的類似現實空間的審美感受。我們在欣賞風景時從近處望向遠處,這種視覺變化就產生了空間感。繪畫是以二維的空間形態存在并且通過畫面體現空間的視覺藝術,空間感應用在藝術作品中可以使畫面富有沖擊力。從傳統繪畫看,在二維空間內,表現出具有三維或四維的空間形態,能使畫作具有更強的觀賞性與藝術性。

二、科爾維爾的畫面空間感

(一)三維空間

參觀訪問巴黎的博物館彌補了科爾維爾過去缺乏的對古代藝術的了解,在那里,古代經典作品與埃及藝術珍品給科爾維爾留下了深刻的印象,他思考著如何永久性地繼承它們。古代藝術具有程式化的傾向,而在科爾維爾數十年的創作中,結構秩序井然和畫面清晰明了一直存在,而這種秩序的形成離不開畫面中的幾何圖形。在他創作一幅作品的開始,幾何圖形的建構與組合就是必不可少的。科爾維爾先將觀察得來的抽象觀念結合精確和勻稱的幾何設計構圖,并精確描繪形體。他繪畫創作的最后步驟是按照構圖去寫生,在這一過程中,他會結合各種他拍的照片在構思中確定某個姿勢的幾何角度。因此當一個靈感迸發時,他總是先用幾何形構圖然后慢慢積累沉淀,而不是馬上創作,等到合適的時機,畫面達到了各個地方都契合的程度,他才嚴謹細致地畫下來。

在《橋上的夫妻》這幅作品中,一對夫妻被一個近乎等腰的三角形框在畫面中心偏右的位置。科爾維爾用大大小小的長方形與正方形分割畫面,畫面主要以三角形來做大面積的分割,將觀者視線集中引導到中心的人物;大框架的三角形下面有面積小的銳角三角形去平衡,在左下角用矩形作為穩定的支撐,左邊欄桿的取舍使畫面看上去更加有秩序更規則;橋的規則圖形的建構與橋下不規則的河流遠山形成對比,使畫面達到一種穩定與和諧。這種畫面的和諧秩序表現了科爾維爾想闡述的人與人之間的關系,他在人與人之間的關系中傾向于表現兩性關系,這是社會最基本的關系,卻也是最復雜的關系。

在科爾維克的作品中,幾何圖形的組合離不開透視法,透視法是構建三維空間的重要方法之一。從傳統繪畫強調畫面要有真實感開始,透視法就顯示出它的重要性。同樣,透視法在科爾維爾的創作中占有很重要的地位,這也是連接他與傳統古代藝術的橋梁。創作初期,他堅持嚴謹的創作方法,不斷研究透視關系,從作品中也能看出他對透視關系的嚴格運用。《裸體和模特》就遵循了統一的透視方法,而且他之后的創作都是以直線透視為基礎,運用理性的空間構圖,將畫中人物的透視關系放在一個焦點上。畫面中的女人在大門口處徘徊,畫家使自己處于觀察者與被觀察者之間的位置,模型在畫面的右前方引導觀者視線,身體面向裸體女人,裸體女人回頭與模型產生空間關系,室內與窗外也構成由近到遠的空間。從整體上看,畫面中由模型到裸體再到遠處屋頂的排列讓觀者的視線集中到了一條線上,由近及遠,構建了一個很深遠的畫面空間。由此看來,直線透視是這幅畫中研究和運用繪畫的空間結構的基礎,從這種意義上說,他與占繪畫史上有著400多年重要地位的傳統空間構圖保持著聯系。

點、線、面是進行創作的重要繪畫語言,點、線、面的有機組合形成一個有深度有廣度的理性空間。科爾維爾的作品中線條與塊面的運用十分簡潔清晰,他用簡潔明了的線條分割畫面,用規則與不規則的塊面相互制約達到平衡,將事物用嚴謹抽象的點、線、面概括并呈現在畫面上。在《布魯克林西路》中,冷靜的直線刻畫堅硬穩定的橋梁,緩和的曲線刻畫蔓延的公路與遠山,橋占據的面將天空分為兩個部分,人物位于橋上,表達出人與自然和人與社會之間的融洽

關系。

為了創造理性的畫面結構,科爾維爾對畫面中事物的陰影、光打在事物上產生的影子刻畫得很少,整個畫面有種失去平衡的懸浮感。為了平衡畫面,科爾維爾用以固有色為主的比較單純的色彩讓畫面沉靜下來,并運用穩定的黑白灰對比關系描繪和諧的畫面。

(二)時間

科爾維爾的作品中總是透露著哲學的神秘感,這和他在創造三維空間的同時意欲表現時間有關。康德在抽象體系中提出了時間與空間的問題,時間和空間在概念上理解是比較抽象的,如何在繪畫中去表現時間感和空間感也是畫家一直在研究的。科爾維爾曾說過;“如果我的畫表達了什么的話,那就是存在與時間。”在他比較典型的三聯畫作品《運動員》中,時間與空間的結合給人一種奇幻的感受。這幅作品描繪的是運動員比賽的場面,三幅畫中運動員處于某一項運動的不同階段,科爾維爾用統一的透視方式將他們連接在一致的空間中,營造出奇妙的時間沖突,人物之間的關系用向上的動勢聯系在一起,用穩定的地平線來平衡畫面。科爾維爾對時間的表達建立在他對生命與死亡等哲學問題的思考上,薩特的存在主義哲學對他有深刻的影響,個體存在的重要性也成為他要表達的精神內核之一。

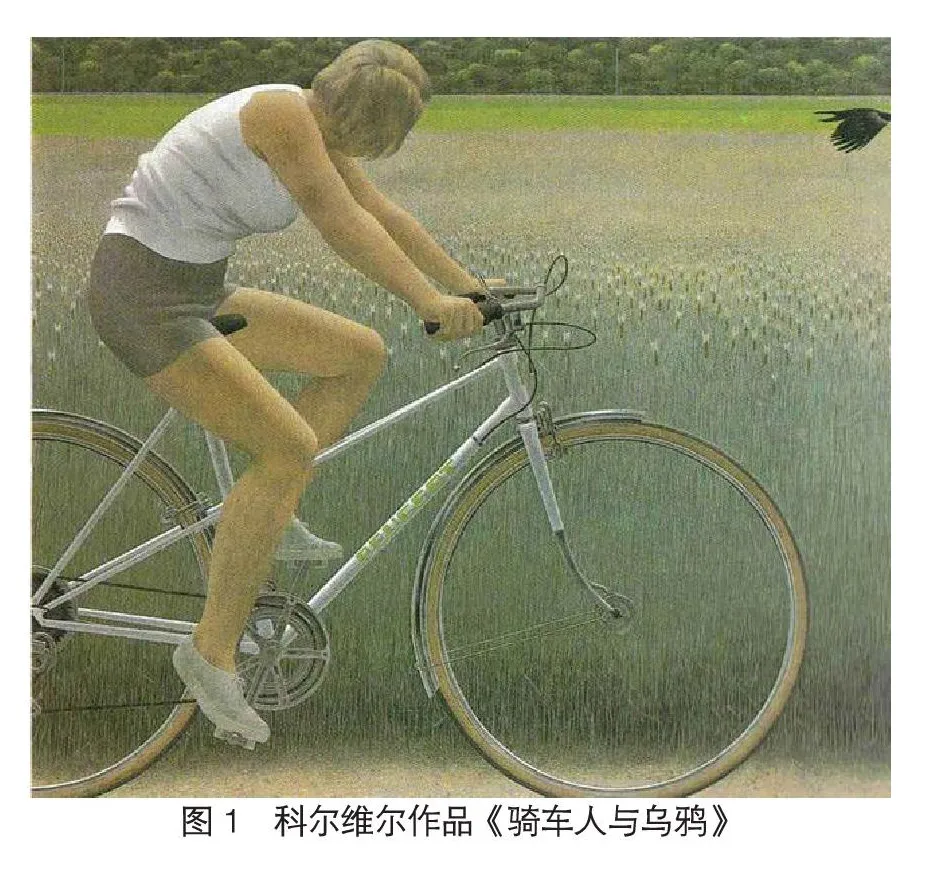

許多西方傳統繪畫有意排除表現時間,但科爾維爾的很多作品都具有敘事性,并表現運動與靜止的對比,有意讓觀者去思考畫面中對時間的表達。在科爾維爾的作品《騎車人與烏鴉》中,騎車人與烏鴉產生著某種關系,相對靜止的瞬間讓觀者感受到了時間的永恒(見圖1)。在畫面中,女人與烏鴉保持著平行的狀態,陽光灑在麥田上,騎自行車的女人轉頭看向烏鴉,這一刻注定是短暫的,女人將順著路騎行,烏鴉將隨意飛向各處,蹬自行車的姿態與烏鴉的展翅,使畫面表現出一種奇異的寧靜,從這種看似靜止的畫面中能感受到自行車車輪的滾動與烏鴉展翅時的揮動。作品本身是沒有時間概念的,沒有涉及過去、現在、未來的轉變,也沒有事物本來的面貌與藝術變形處理后的對比,但他表現了一種在無時間限制的空間里存在的兩個生命體,這一瞬間他們是相對靜止的,但他們又都處于運動的狀態且不受時間的束縛。騎車人與烏鴉進入了一個永恒的空間,在這個時間點他們就這樣井然有序地運動著。在這幅畫中,時間已被濃縮成一個點,停留在特定的現實關系結構中。在表達時間上,科爾維爾利用畫面的各種關系去協調統一,作品中的形象之間交流的、靜止的,同時存在著。

(三)心理空間感

在科爾維爾早期的創作中,戰爭題材的作品很多,因為他經歷過戰爭,體驗過混亂無序的戰爭場面,所以他渴望建立有秩序的、和諧的環境。在創作過程中,科爾維爾保持著他一貫的冷靜,嚴謹整合創作素材,深入思考人與人、人與自然的關系的主題在作品中如何表達。科爾維爾在作品中常常用最熟悉的生活場景來表達內心,所以他的作品中總是充滿了生活細節,這些生活細節恰恰表達了他對生活的熱愛,他用最平凡的生活細節去闡述自己對生活的思考。幸福和諧的家庭是科爾維爾的創作源泉,在他創作的家庭題材的作品中,人物關系是和諧的、穩定的。《家庭與暴風雨》中妻子與兒女的形象代表家庭的和諧與美好,絹網版畫《烤爐》中也表現了這樣和諧的家庭生活場景。

狗是科爾維爾重要的家庭成員之一,所以他創作了大量動物題材的作品。科爾維爾曾說過:“我認為動物是不會作惡的,當然對于人我不這樣看待。壞狗的觀念對我來說是完全不可思議的,除非它被人追趕得發了瘋。”除了對動物的關愛之情,他還認為動物是真正自由的,人與動物本質的區別在于,人對自由、物質的追求本身也是對人的一種束縛,而動物在自然界才是真正自由的,這樣動物與人類世界就有了本質上的沖突。

三、作品中的批判意味

科爾維爾作品中的批判意味主要受戰爭的影響,戰爭讓科爾維爾看到了社會無序、混亂的一面。科爾維爾曾是一名戰地藝術家,他在加拿大服兵役期間擔任過很多職位,后被派到法國作為加拿大戰地藝術家。在這一時期,他目睹了大量戰爭場面,死亡每天都在發生,混亂無序也成為常態,他感受到了戰爭的恐怖,因此他戰爭題材的作品中充斥著對戰爭的控訴與批判。

戰爭逐漸引起畫家對生命與死亡等哲學問題的思考,《正街》正是經過科爾維爾二十多年的嚴謹構思而來。畫面中的紀念碑是科爾維爾一直想要創作的主題,這幅作品中紀念碑作為背景出現,畫面前方是剛購物完的人抱著紙袋,中間橫著一輛顏色亮麗的黃色轎車,顯示著生命的鮮活,車后的女士正將物品塞進后備廂,紀念碑的靜與女士的動產生強烈對比,正是無數烈士的犧牲人們才有了今天美好的生活,死亡的意義和生命的延續有了新的表達。

科爾維爾的作品不同于紀實性的繪畫,其中蘊含著豐富的哲學觀念,體現了他的主觀意識和內心情感。在創作之余,科爾維爾經常閱讀哲學或文學方面的書籍,對社會文明、人與自然都有一定的思考。在表達人文思想時,他經常將動物作為隱喻對象,作品《馬和火車》就蘊含著他對社會與自然的思考。在這幅畫中,一匹黑馬奔向一列正在向正面行駛的裝甲火車,從中可以充分感受到兩者之間的對抗性。馬代表了自由和原始的張揚,火車代表了機械化的現實,這兩者之間的對抗關系表現了機械化的現實與對自由的向往之間的矛盾和沖突,也表現了這個時代文明的不斷發展、秩序建立的不可阻擋,而在這個過程中人們又渴望不受束縛。在畫面中,馬與火車的相對而行表現出藝術家對自由靈魂的向往。作品不僅表達出人與動物的本質區別,還表達了人對精神、物質的追求是對人的一種束縛,而動物在自然界才是真正自由的。

四、結語

從藝術觀念上看,科爾維爾的作品中總是透露著對人與自然的思考,經歷了戰爭后他更是有了對生命的感悟。科爾維爾擅長用幾何圖形分割平衡畫面,從作品畫面上看,畫面結構井然有序,畫面形象明了清晰。這些特點無不透露他出穩重嚴謹的創作態度。他在創作過程中將抽象出來的觀念與精確的幾何設計有機組合,使作品的畫面達到穩定與平衡,對形象的刻畫精確且細致,并敢于嘗試不斷尋找能夠充分表達繪畫語言的材料,在這個多元化的藝術時代,他的作品也因此受到了越來越多的

關注。

(曲阜師范大學美術學院)

作者簡介:于子鈞(1996—),女,山東臨沂人,碩士研究生在讀,研究方向為美術。