某酒店地基基礎沉降協同有限元分析

張 凱, 宋克英, 馮科明, 薛潤坤

(1. 北京城建勘測設計研究院有限責任公司,北京 100101;2. 城市軌道交通深基坑巖土工程北京市重點實驗室,北京 100101)

在同一面積整體筏形基礎上同時建有多棟高層和低層建筑時,各個結構單元之間差異沉降的控制尤為重要。常規設計思路是根據上部結構荷載、基礎及地基共同作用采用變剛度設計的思路來調節地基變形問題。通過采用復合地基或減沉疏樁等措施使其結構荷載大的區域發生較小沉降;荷載小的區域使其在允許的最大沉降量下盡量發生較大的沉降,以保證地基變形協調,減小差異沉降。常用的變剛度設計組合有“CFG樁復合地基+天然地基”“密樁+疏樁/CFG樁復合地基”。但該方法無法具體分析出各個單元的受力狀態及每個區域發生的沉降云圖。

針對這些問題,自20世紀50年代Meyerhof[1]提出了框架結構與土的共同作用概念以來,Chamecki[2]研究了上部結構和基礎共同作用下沉降和內力的計算方法。M J Hadain[4]首次利用J S Przemieniecki[3]提出的子結構分析法研究地基、基礎與上部結構的共同作用,為利用有限元分析高層建筑結構打下基礎。董建國等[5]首次在高層建筑中結合共同作用原理進行分析。欒茂田等[6]采用有限元方法,分析了樁筏基礎的承載特性。王磊等[7]通過有限元計算和常規設計進行比較,研究了非均質地基上高層建筑、樁筏基礎和地基的共同作用。

學者們在有限元方面積累了較多經驗,針對變剛度設計理論,本文通過有限元軟件PLAXIS 3D,考慮上部結構、基礎與地基相互作用,對酒店的整體受力和各個區域的沉降進行分析,驗證變剛度設計合理性并提出一些施工建議,以更好指導施工。

1 項目概況

1.1 工程概況

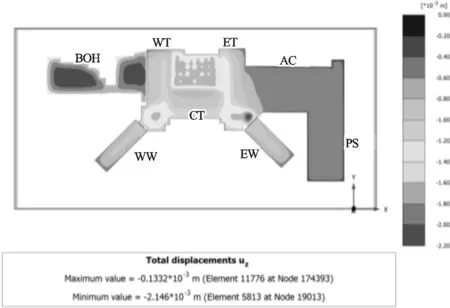

本工程位于北京市通州區,擬建建筑地下0~1層,地上1~10層,地下部分連為一起,地上部分分為若干獨立的結構單元,各結構單元詳見圖1,分別為中心塔樓(CT)、東側塔樓(ET)、西側塔樓(WT)、東翼塔樓(EW)、西翼塔樓(WW)、后勤樓(BOH)、純地下室及連廊(PB)、入口(AC)及停車庫(PS)等。主要采用筏板基礎,地基基礎設計等級為甲級,設計使用年限50年。

1.2 工程地質概況

擬建場區地面以下土層巖性以黏性土、粉土與砂土交互沉積土層為主。

場地的地基土共分為9大層,自上而下描述如下,1層平均厚度3.3 m:①為場地大面積壓實后的填土;2層平均厚度4.6 m:②粉質黏土,②1黏質粉土,②2黏土,②3粉砂;3層平均厚度2.7 m:③黏質粉土,③1重粉質黏土,③2粉砂;4層平均厚度5.5 m:④細砂,④1黏質粉土,④2粉質黏土;5層平均厚度3.7 m:⑤細砂,⑤1粉質黏土,⑤2砂質粉土,⑤3黏土;6層平均厚度6.5 m:⑥細砂,⑥1粉質黏土,⑥2有機質黏土;7層平均厚度3.3 m:⑦細砂,⑦1黏質粉土,⑦2有機質黏土;8層平均厚度3.2 m:⑧細砂,⑧1粉質黏土,⑧2砂質粉土,⑧3有機質黏土;9層平均厚度3.2 m:⑨重粉質黏土,⑨1粉質黏土,⑨2細砂,⑨3砂質粉土。

1.3 水文地質概況

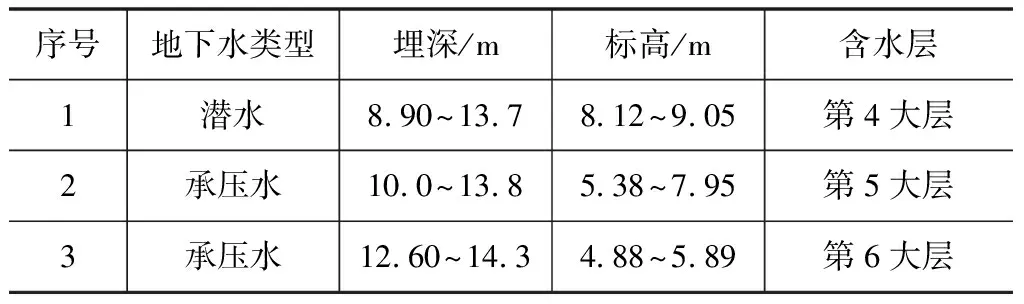

鉆孔中30 m深度范圍內實測到3層地下水,各層地下水類型及鉆探期間實測水位情況見表1。

表1 地下水水位情況一覽

2 地基基礎設計方案

結構要求東西翼塔樓、東西側塔樓地基處理后復合地基承載力達到320 kPa,入口及停車庫達到200 kPa;整體筏板基礎最大沉降量不大于50 mm,整體傾斜不大于0.001,相鄰柱基沉降差不大于0.002 L。

經分析酒店東西側及中心塔樓與純地下室基底荷載差異較大,且位于同一基礎底板上,結構對差異沉降敏感;此外,東西翼塔樓不設地下室,基礎埋深淺且位于壓實填土上,與之緊鄰的東西側塔樓荷載較大,需考慮到東西側塔樓地基沉降對東西翼塔樓地基帶來的不均勻沉降的影響。因此應采用合理的地基基礎方案及相應施工措施,解決不同建筑間的差異沉降及相互影響問題。

按變剛度設計原則:西翼塔樓、東翼塔樓、東西側塔樓、中心塔樓及入口停車庫進行CFG樁復合地基處理,根據計算:CFG樁徑φ400 mm,樁長:中心塔樓17 m、西側塔樓16.5 m、東側塔樓17.5 m、東、西翼塔樓21 m、入口及停車庫10.5 m。其他單元后勤樓、地下室及連廊采用天然地基。

3 有限元分析

3.1 邊界條件

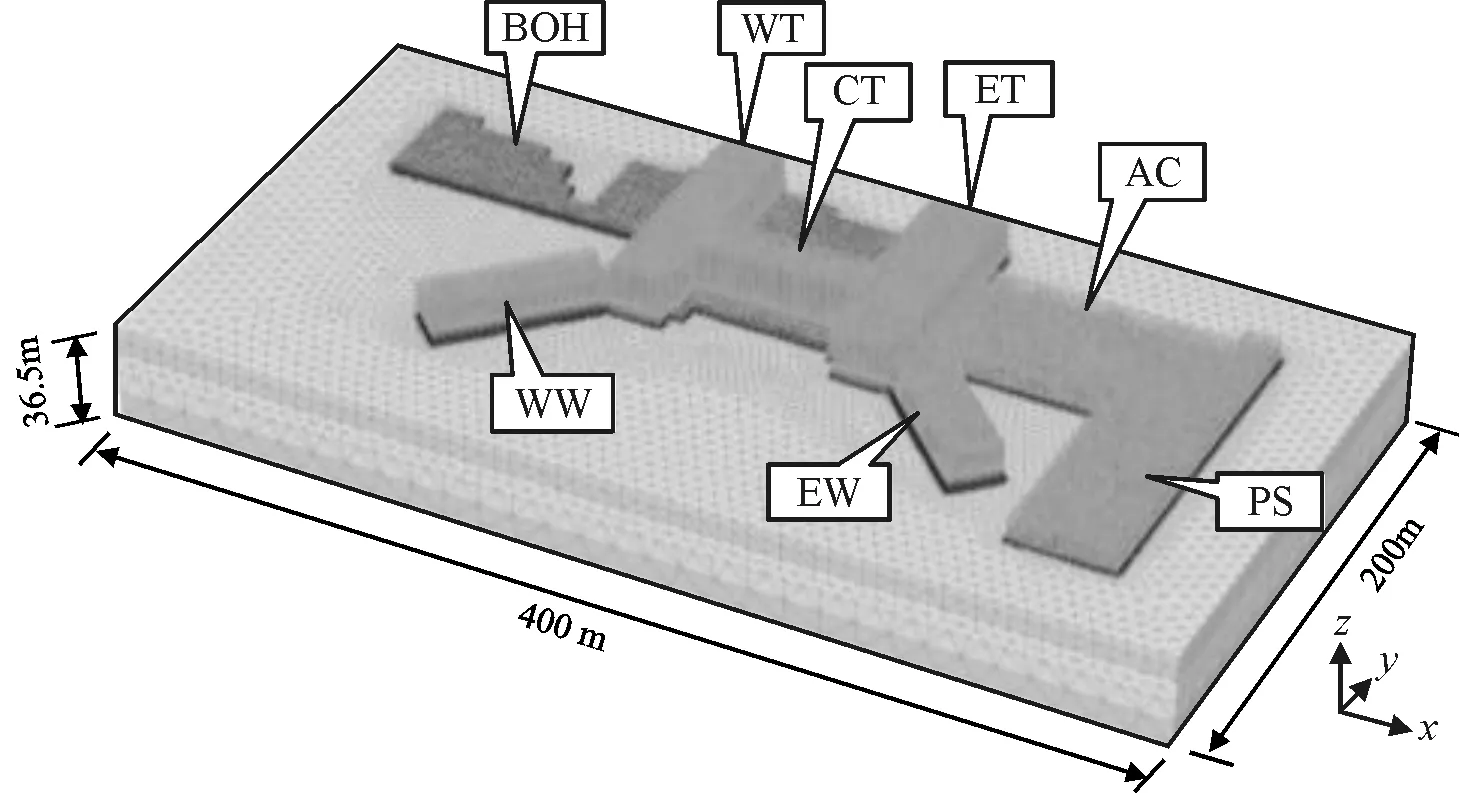

根據圣維南原理,當水平向距離大于2倍基坑深度,豎向深度超過基坑深度3倍時,可消除邊界效應,因此建立地面以下模型范圍:X×Y×Z=400 m×200 m×36.5 m,見圖2。

圖2 整體三維網格

3.2 本構模型

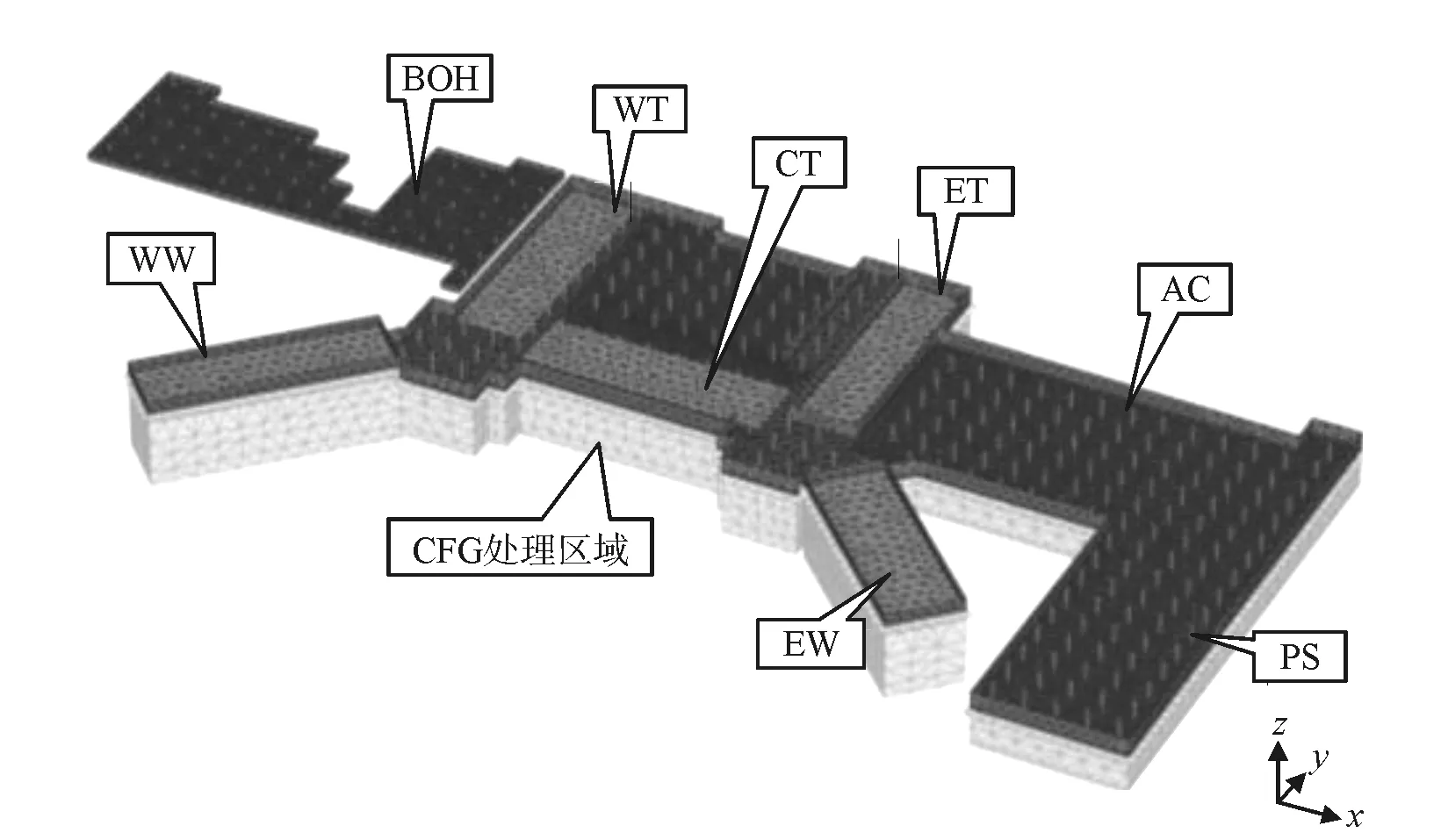

建立三維“地層-結構”數值模型。將土體視為彈塑性體,采用小應變土體硬化模型,實體單元模擬。筏板、樓板、墻體、立柱等結構均采用各向同性彈性模型,其中筏板、樓板、墻體采用板單元,立柱采用梁單元。CFG樁超過6 500根,從計算效率及收斂性等方面考慮,采用提高加固區強度和剛度的等效處理方式。計算模型中的土體參數可參照表2確定。網格構架如圖3所示。

圖3 基礎結構及CFG復合地基網格

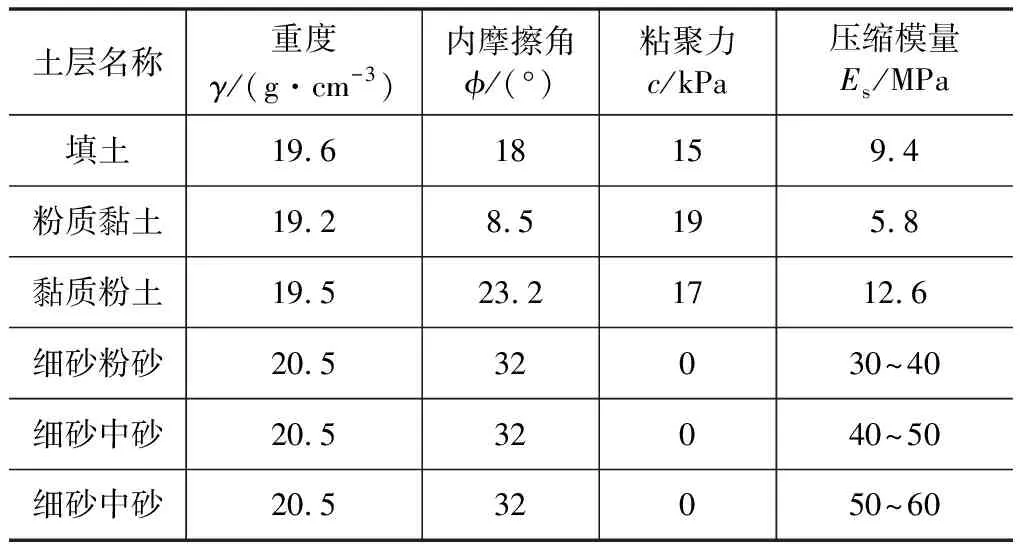

表2 巖土體物理力學參數

3.3 PLAXIS 3D模型建立

建立三維“地層-結構”模型,土體采用高精度10節點四面體單元,筏板、樓板、墻體采用6節點板單元,柱采用梁單元,CFG樁復合地基采用基于復合模量法理念的整體等效剛度替換的方法來模擬,對CFG樁復合地基處理區域提高強度和剛度參數。三維模型共劃分實體單元157 139個,節點數254 551個(圖2)。

3.4 施工過程模擬

根據本工程地基處理方案及結構施工方案,各塔樓、入口及車庫地基采用CFG復合地基,后勤樓采用填土壓實地基。分步模擬施工過程:

(1)建立三維“地層-結構”模型,輸入相應地層的土體參數,施加邊界約束,計算土體的初始地應力場,并將土體位移場和速度場清零,作為初始狀態,記作CS0。

(2)開挖基坑,并約束坑壁位移模擬支擋效應,計算至平衡,記為CS1。

(3)地基處理,對各塔樓、入口及停車庫地基進行CFG樁復合地基處理,提高加固區的土體參數,計算至平衡,記為CS2。

(4)施工地下結構,各塔樓、入口及停車庫達到±0.00,東西兩翼塔樓及后勤樓施工至地上一層頂板,激活相應的樓板、墻體、立柱等結構,計算至平衡,記為CS3。

(5)模擬上部結構施工,在結構頂板上分區施加上部結構荷載,計算不利荷載工況下的地基變形情況,記為CS4。

3.5 模型計算結果

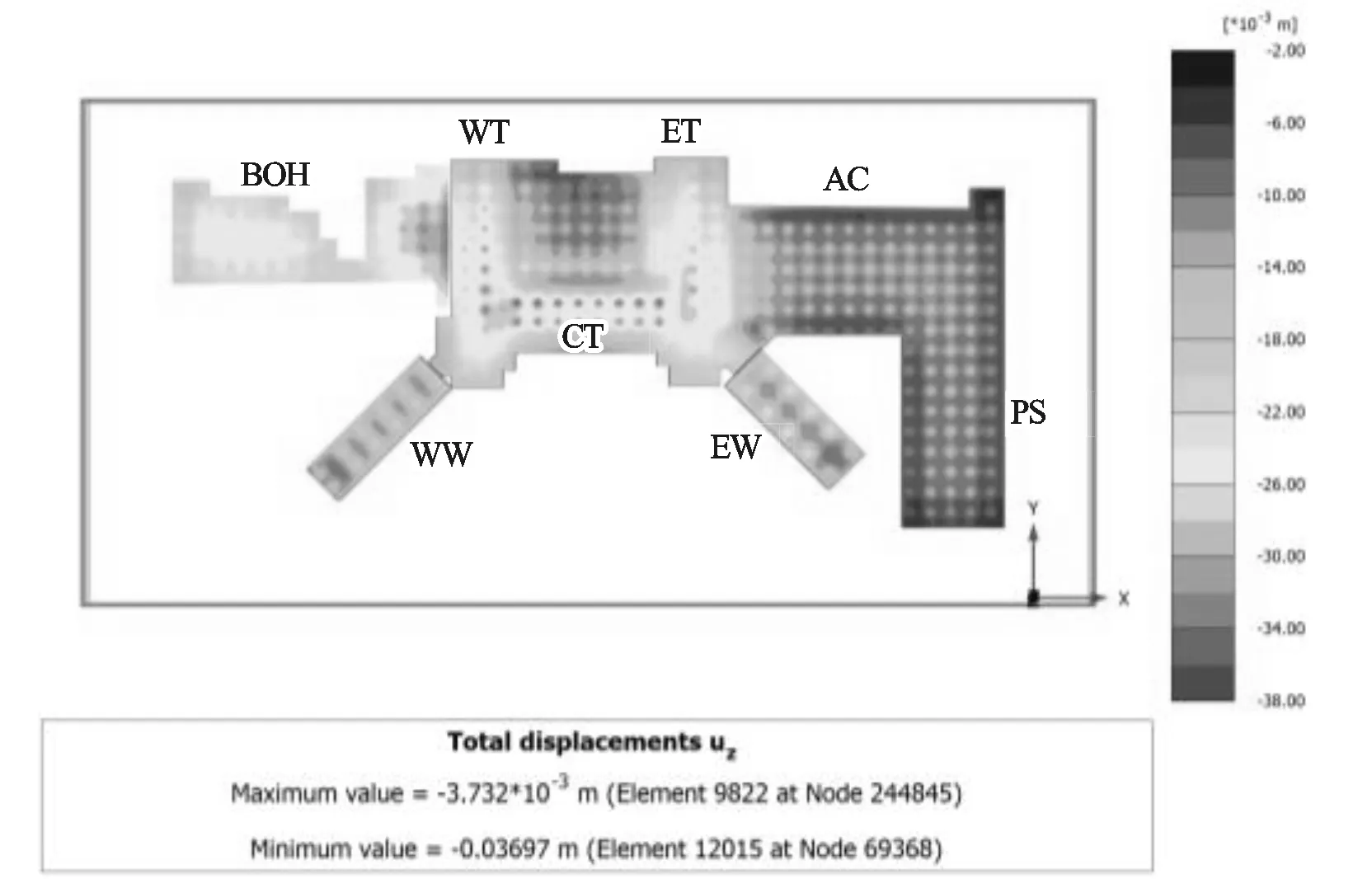

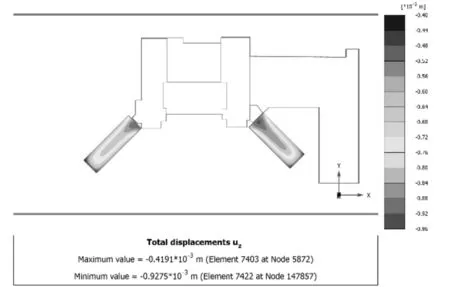

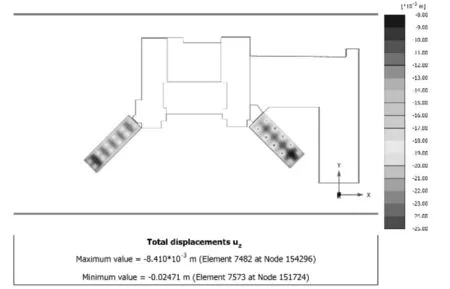

有限元模型沉降云圖見圖4~圖13,計算結果見表3。

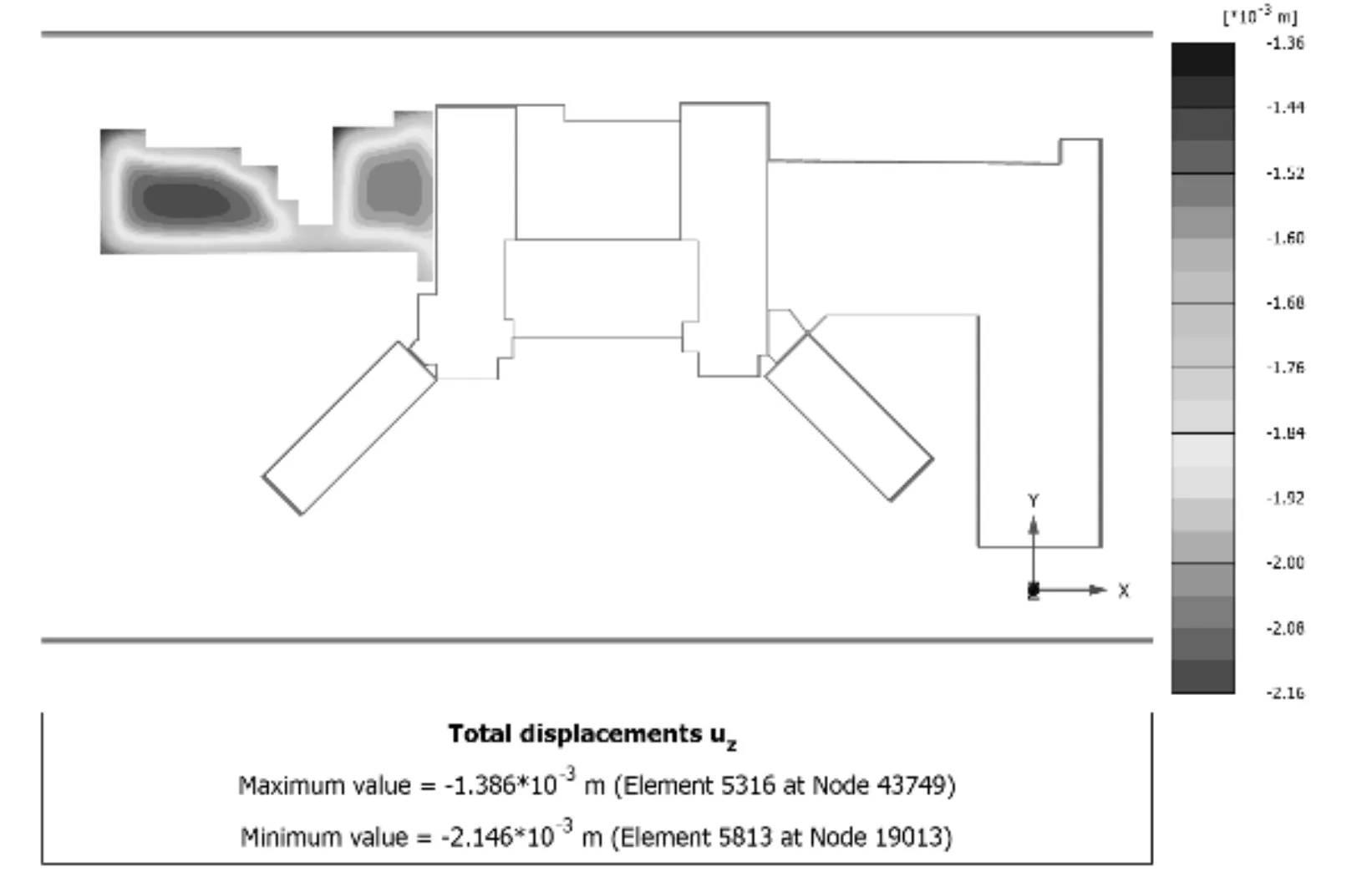

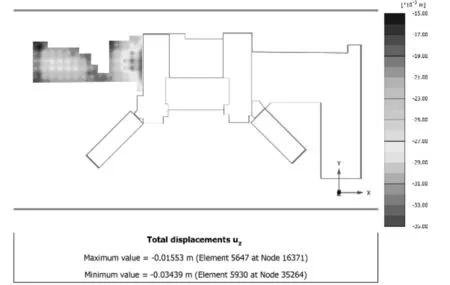

圖4 上部結構荷載施加前整體沉降云圖

圖5 上部結構荷載施加后整體沉降云圖

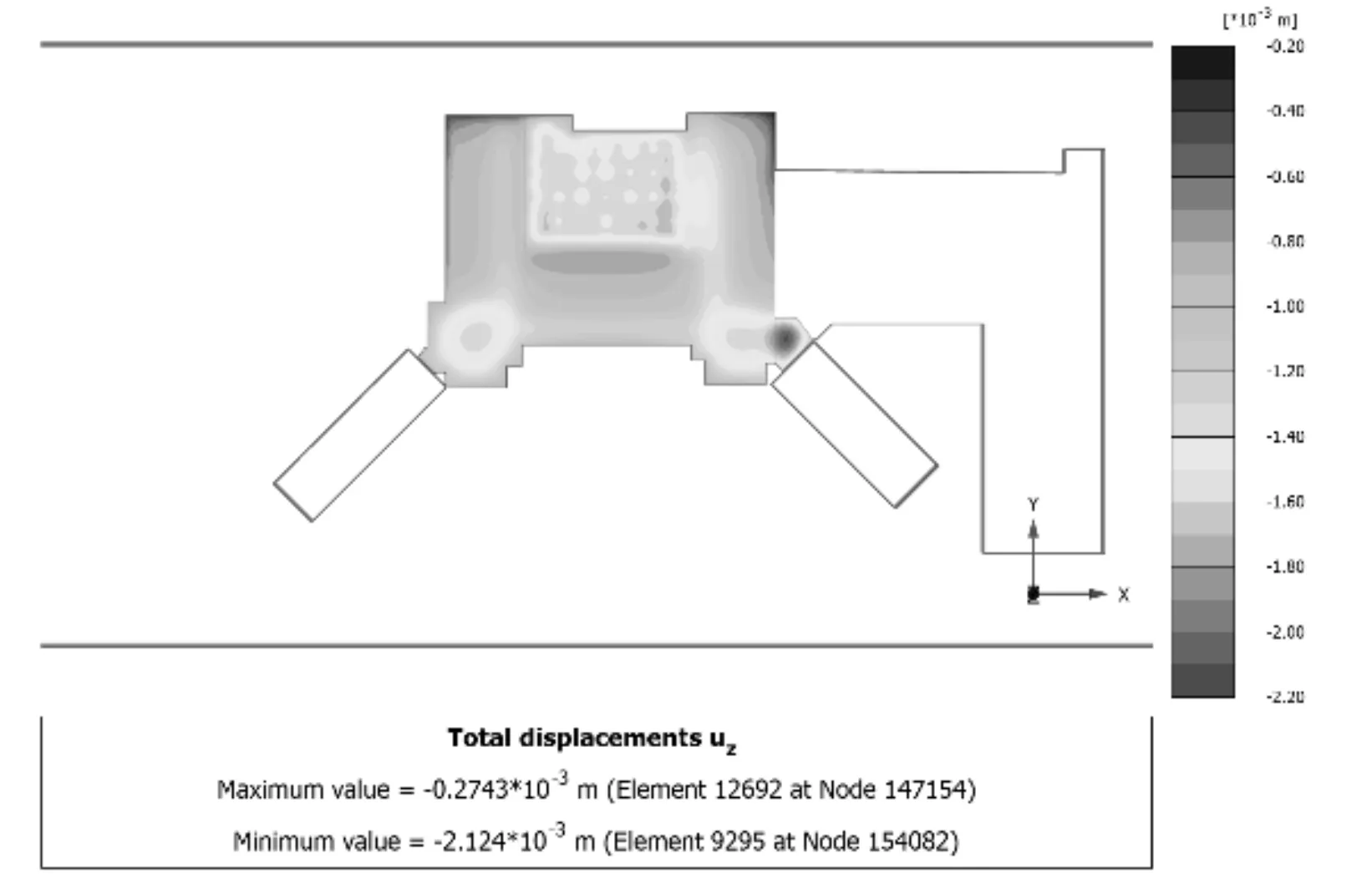

圖6 荷載施加前東西翼塔樓沉降云圖

圖7 荷載施加后東西翼塔樓沉降云圖

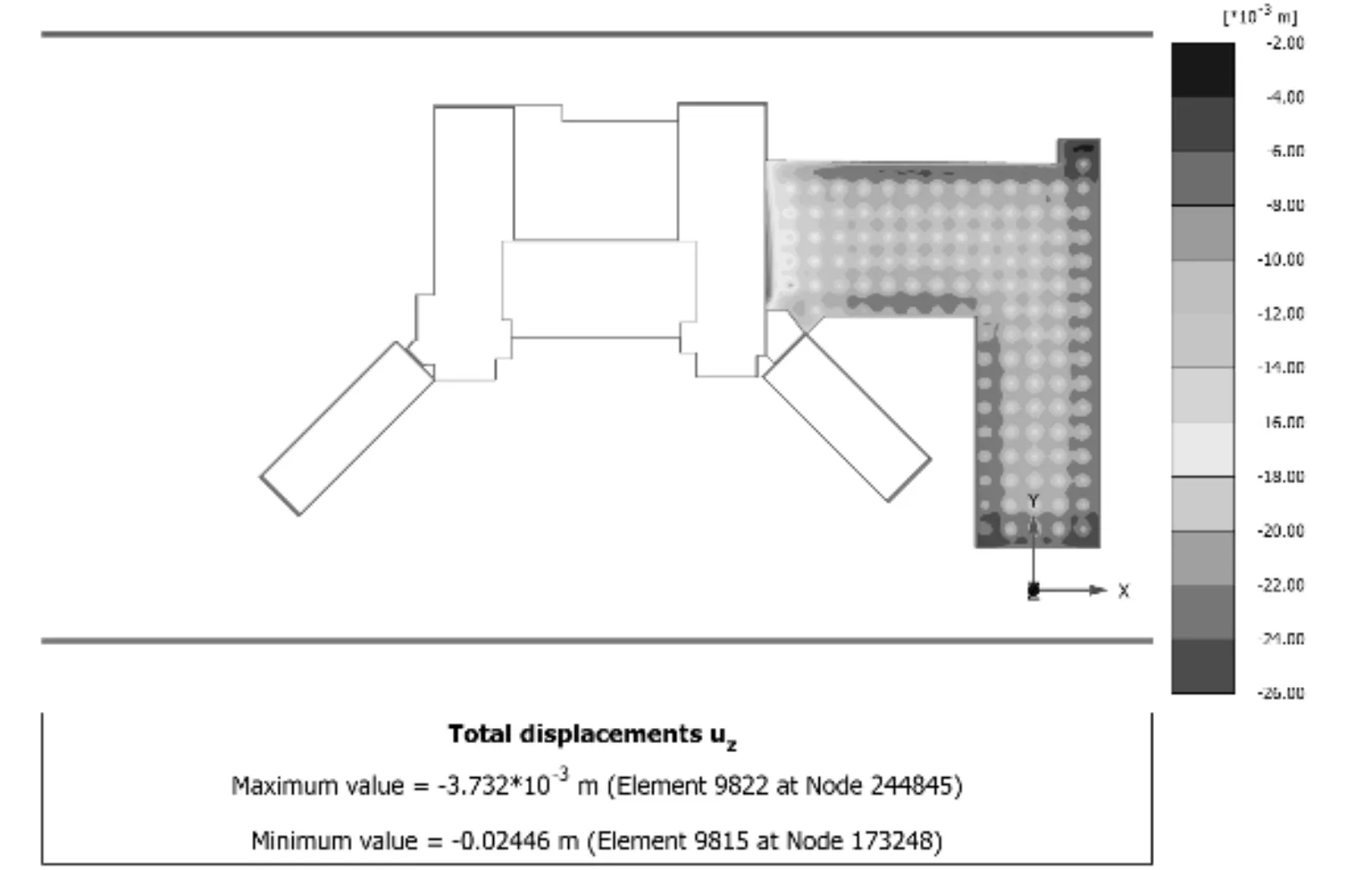

圖8 荷載施加前中心及東側兩側塔樓沉降云圖

圖9 荷載施加后中心及東側兩側塔樓沉降云圖

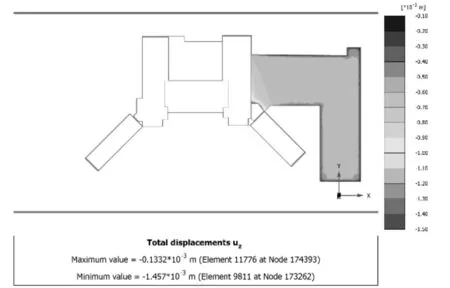

圖10 荷載施加前入口及停車庫沉降云圖

圖11 荷載施加后入口及停車庫沉降云圖

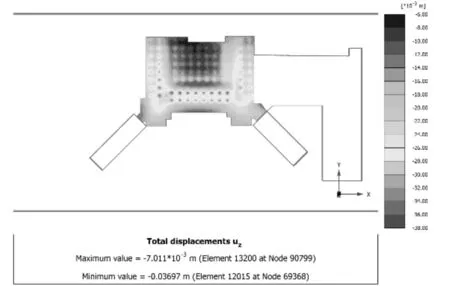

圖12 荷載施加前后勤樓沉降云圖

圖13 荷載施加后后勤樓沉降云圖

從沉降云圖和表3可以看出,在上部結構荷載作用下,10層建筑沉降較大,最大沉降值30~40 mm;6層建筑和入口及停車庫的沉降相對較小,在20~25 mm之間;后勤樓地上1層,未進行復合地基處理,最大沉降34.4 mm;均小于50 mm的控制值,各建筑物最大沉降滿足變形控制要求。

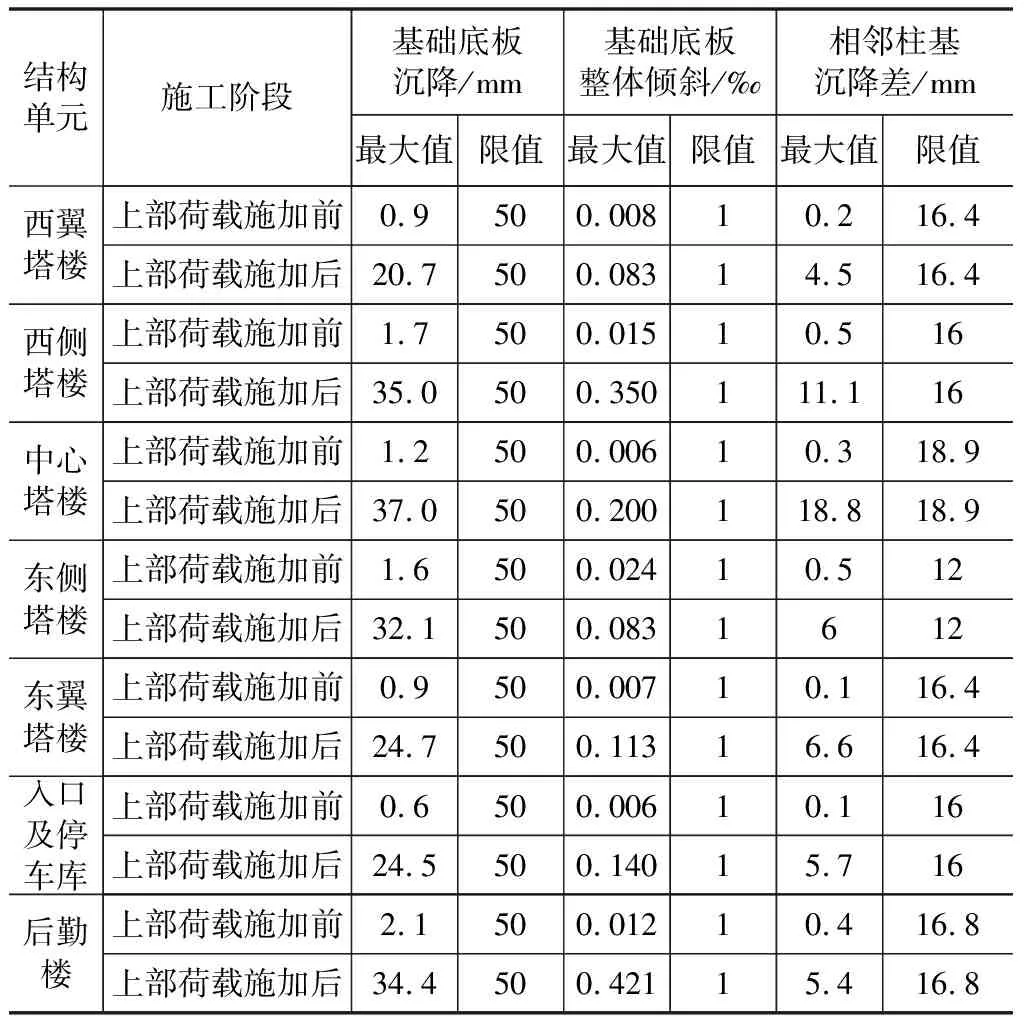

表3 基礎底板沉降變形匯總

基礎底板的整體傾斜情況,西側塔樓和后勤樓的相對較大,分別達到0.350‰和0.421‰,其他區域傾斜在0.200‰以內,小于整體傾斜控制值1‰,即各建筑物整體傾斜滿足要求。

相鄰柱基沉降差,結果表明,在各分區上部結構不同荷載作用下,各區相鄰柱基沉降差均未超過相應的控制值,即基礎底板差異沉降滿足要求。

綜上所述,在各分區上部結構荷載作用下,地基基礎結構沉降變形最大沉降量、整體傾斜及相鄰柱基沉降差等變形指標均滿足要求,本工程變剛度設計方案是合理的。

4 結論

本文通過“地層-結構”三維有限元方法分析了上部荷載作用下筏板基礎各個單元沉降情況,并驗證了“CFG樁復合地基處理+天然地基”組合處理的合理性,得到結論:

(1)根據地基-基礎協同作用分析結果,采用平板式筏板基礎,結合當前CFG樁復合地基處理方案,該工程相關指標均滿足結構設計單位和相關規范、規程要求。

(2)通過CFG樁復合地基處理,可以提高地基承載力。在上部結構荷載作用下,最大沉降為37 mm(<50 mm),整體傾斜0.421‰(<1‰),相鄰柱基最大沉降差18.8 mm(<0.002L),均各自小于相應的變形控制值,即提出的CFG樁復合地基方案可同時滿足地基承載力和變形控制要求。

(3)根據模擬結果可指導施工,如:考慮到東西兩側和中心塔樓以及后勤樓沉降較大,應設置沉降后澆帶,待主體結構封頂后,根據沉降結果,確定后澆帶封閉時間;后勤樓天然地基方案與臨近樓座的差異沉降較小,伸縮縫澆筑順序可按照原設計實施。