陜西省體育與旅游產業融合發展測度分析

續丹

摘 要:體育與旅游產業融合發展已經成為推動產業高質量發展及省市經濟發展的重要途徑。以陜西省為研究區域,利用陜西省2015—2021年相關數據,運用熵值法與耦合協調模型對陜西省體育產業與旅游產業融合發展情況進行測度分析,并提出適合陜西省體育與旅游產業融合發展的對策建議,即以賽事為核心發展體育資源,不斷完善賽事所需要的各類大型體育場館以及配套的各項公共體育設施,不僅可以通過體育賽事來吸引大量游客,而且可以提升體育場館的旅游價值,將體育設施與旅游發展相結合,滿足消費者的多樣性需求。

關鍵詞:體育產業;旅游產業;融合發展;陜西省

中圖分類號:F592? ? ? ? 文獻標志碼:A? ? ? 文章編號:1673-291X(2022)34-0074-03

陜西作為全國旅游大省,旅游資源豐富,為體育與旅游產業之間的融合提供了良好的資源條件。近年來,陜西省加快體育強省建設,積極探索體育與旅游的融合發展之路,政府多次提出促進體育與旅游融合發展。2021年第十四屆全國運動會在陜西省的成功舉辦為陜西省體育產業的發展留下了豐富的成果和經驗。但由于陜西體育旅游發展歷程比較短,在融合發展實踐過程中存在體育旅游資源基礎薄弱、開發力度不夠、缺乏特色體育旅游項目等問題,制約了體育與旅游之間的融合發展。因此,本文以陜西省為研究區域,對陜西省體育與旅游產業融合發展進行測度,并對其融合發展歷程進行分析,探尋符合陜西省的體育旅游融合發展空間。

一、理論基礎與方法選擇

(一)理論基礎

產業融合目前已經成為促進產業發展的一種趨勢,國內外很多學者都對產業融合進行了大量研究。如田啟對體育產業與旅游產業融合的現實背景、可行性以及融合效應進行了分析[1];黨挺分析了國外體育產業的融合情況,并探究了其產生的動力機制和產生的巨大效應,各位學者的研究結果均體現出體育產業與旅游產業融合發展的必要性[2]。本文在產業融合理論的指導下,構建了體育產業與旅游產業的融合發展度模型,采用定量表征的方式研究兩產業的綜合發展水平以及相互關聯程度,探討了陜西省體育與產業融合水平測度的實踐問題。

(二)研究方法

1.評價指標體系的構建。研究體育產業與旅游產業之間融合關系,需要建立體育—旅游評價模型。本文通過結合現有的研究成果,本著科學性、有效性、代表性、可獲得性的原則,綜合考慮了目前陜西省體育與旅游產業融合發展狀況和當地體育與旅游的豐富性、區域性等特點,針對體育產業、旅游產業兩個子系統,從產業和市場規模兩個維度共設置了20個指標來評估兩個子系統的發展水平。本研究采用熵值法和耦合協調模型進行研究。目前,該法已在旅游、體育等研究領域得以應用。

2.熵值法。為了讓最終的分析結果具有準確性,由于所選擇的指標具有不同的量綱單位,因此需進行無量綱化處理,這里采用極值法。本文采用的數據指標評價系統都是為正向指標,沒有涉及逆向指標,為了消除無量綱化處理結果中出現0和負值的影響,參考相關文獻后,在函數式子后面整體加上0.0001。因此,最終的計算公式為:Yij=+0.0001(1)

其中,Xij表示第i年第j個指標的原始數據,Yij就表示第i年第j個指標的標準化值。min(Xij)和max(Xij)分別表示相同年份數據組中第j個指標的最小值和最大值。

確定指標權重:

運用公式(2)、式(3)、式(4)、式(5)分別計算出第j個指標的Ej熵值、dj差異性系數和Wj權重值。再由式(6)即Ui=∑■■Wj*Pij得到體育、旅游產業的綜合發展水平指數。

3.耦合協調模型。耦合協調模型包括耦合度和耦合協調度,可以反映出來出不同系統之間的相互作用和影響程度。其中,耦合度可以體現系統或者要素之間相互作用的程度,耦合協調度可以測度系統或者要素之間的協調發展和配合的關系。本文通過式(7)、式(9)測算體育產業系統與旅游產業系統的耦合度和耦合協調度。

上述公式中,Uc和Ut分別表示體育產業和旅游產業的綜合發展水平;T[(Uc,Ut)]表示體育產業與旅游產業的綜合發展評價指數,其中?琢+?茁=1。在參考了前人的研究成果后可以發現,體育產業與旅游產業對于促進經濟發展過程中的重要程度相當,因此將α和β均賦值為0.5;D(Uc,Ut)表示兩個產業的耦合協調度,其值在0—1之間。為了能夠更加直觀地識別兩大產業之間的融合發展,在參考了現有的研究成果[3]的基礎上,設定了體育產業與旅游產業融合發展識別標準。產業融合發展度為0.00~0.09、0.10~0.19、0.20~0.29、0.30~0.39,產業融合發展水平分別為極度失調、嚴重失調、中度失調、輕度失調,融合階段為萌芽階段,特征為產業聯系不緊密,處于無序發展狀態;產業融合發展度為0.40~0.49、0.50~0.59,產業融合發展水平分別為瀕臨失調、勉強協調,融合階段為起步階段,特征為產業相互作用開始加強,發展趨向有序狀態;產業融合發展度為0.60~0.69、0.70~0.79,產業融合發展水平分別為初級協調、中級協調,融合階段為成熟階段,特征為產業彼此促進、相互配合,呈現良性上升趨勢;產業融合發展度為0.80~0.89、0.90~1.00,產業融合發展水平分別為良好協調、優質協調,融合階段為穩步階段,特征為產業相互依賴度較高,呈現有序發展狀態。

二、陜西省體育與旅游產業融合發展分析

(一)數據來源

本文的研究時間段為2015—2021年共七年,基于數據可獲得性與可靠性,本文選取體育產業和旅游產業相關指標的數據來源主要取自于《中國統計年鑒》《陜西省統計年鑒》《陜西省國民經濟和社會發展統計公報》、中華人民共和國文化和旅游部、陜西省文化和旅游廳以及陜西省體育局,其中部分指標值的缺失參考了《陜西省各地級市的統計公報》,并加以完善,或者按照年均增長率均值估算獲得。

(二)陜西省體育產業與旅游產業綜合發展水平分析

依據式(1)至式(9)測算出陜西省體育與旅游產業融合發展評價指標權重與融合發展評價結果。

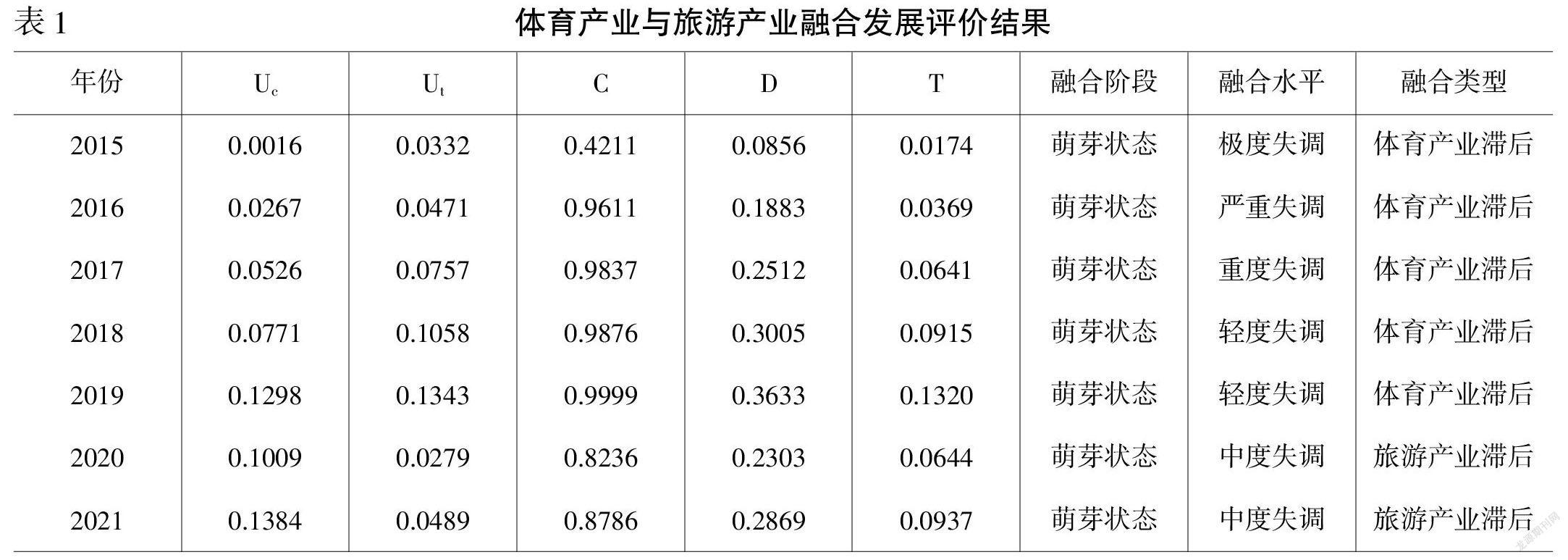

根據上頁表1的計算結果分析,2015—2019年間,陜西省體育產業與旅游產業的發展指數均呈現出不斷增長的趨勢,說明兩產業的發展水平逐漸提升,為陜西省經濟發展作出源源不斷的貢獻。2020年由于新冠疫情在全球的暴發,使得2020年兩產業的發展指數均迅速降低,但進行調整后,2021年又開始逐漸回升。我們可以看到,2015—2019年,旅游產業發展優于體育產業,說明在這幾年中的兩產業融合發展中旅游產業的帶動作用比較明顯,且貢獻度較高。但在2020年體育產業的發展逐漸優于旅游產業,這可能得益于2020年年初,陜西省政府辦公廳印發《關于加快建設體育強省的實施意見》,提升了陜西省對于體育產業發展的重視程度,且2021年十四運會在陜西的順利召開使得各項基礎設施更加完善,對相關基礎設施的建設與完善也起到了一定的推動作用,使體育資源的效益逐步得到挖掘,轉化為經濟效益。同時,隨著居民對健康的日益重視,人們對體育活動的熱情不斷提高,體育消費的支出也逐漸增加,這也促進了體育產業綜合指標的不斷提高。

(三)陜西省體育產業與旅游產業融合發展分析

結合表1的綜合測評結果分析,陜西省體育旅游產業的融合發展程度于2015—2019年一直處于上升趨勢,但受疫情影響,2020年有所下降。融合水平呈現出“極度失調—嚴重失調—重度失調—輕度失調—中度失調”五種演進狀態。整體來看屬于積極的融合發展狀態,但發展比較緩慢,一直處于萌芽狀態,兩產業之間的相互支撐能力比較弱,仍處于無序發展狀態。總的來說,陜西省體育與旅游產業目前還處于各自為政的階段。兩個產業之間的互動發展還處于起步階段,整體的發展水平不高且規模不夠,尤其是早年間體育產業處于起步階段,沒有完善相關基礎設施,對兩個產業之間的發展不夠重視,因此兩產業之間相互融合較少,協同作用不大,衍生產業相對較少,使得兩產業無法有效互動,這就導致了陜西省體育與旅游產業的融合程度不高。

三、研究結論與發展建議

(一)研究結論

本文運用體育與旅游產業融合發展度模型、熵值法和耦合協調模型對陜西省2015—2021年體育產業與旅游產業融合發展進行測度與分析,得出以下結論。第一,2015—2019年,陜西省體育旅游產業融合發展水平逐年提高,但2020年后出現明顯下降,說明新冠肺炎疫情的暴發對體育與旅游產業的發展產生了很大影響。第二,雖然這些年體育和旅游產業的綜合發展水平指數有所提高,但陜西省體育和旅游產業之間的整體融合水平不高,融合發展的歷程較短,融合水平也有待進一步提高。第三,早年兩個產業融合度不高的主要原因之一是兩個產業的經濟效益相差相對較大,體育產業由于起步晚,發展基礎薄弱,屬于旅游產業領先,體育產業落后的狀態。

(二)發展建議

陜西省應當進一步提升體育產業與旅游產業的發展水平,加快建設體育強省的步伐;把握好后全運時代的機會,利用好十四運會留下來的各項經驗和成果,以賽事為核心發展體育資源[4],不斷完善賽事所需要的各類大型體育場館以及配套的各項公共體育設施,不僅可以通過體育賽事來吸引大量游客,而且可以提升體育場館的旅游價值,將體育設施與旅游發展相結合,滿足消費者的多樣性需求。另外,在研究中發現,陜西省體育產業與旅游產業均存在區域發展不平衡的現象,各市縣不僅應當開發屬于本地區的特色體育旅游,還應當加強區域之間的聯動合作,整合區域之間的各項體育旅游資源,實現發展共贏。

參考文獻:

[1]? 田啟.體育產業與旅游業耦合發展的現實背景及效應分析[J].西安體育學院學報,2014,(2):168-170.

[2]? 黨挺.國外體育產業融合發展分析及啟示[J].體育文化導刊,2017,(3):127-131.

[3]? 陳世香,宋廣強.山地省域文體旅產業融合發展測度與分析——以貴州為例[J].貴州社會科學,2022,(3):134-142.

[4]? 尹宏,王蘋.文化、體育、旅游產業融合:理論、經驗和路徑[J].黨政研究,2019,(2):120-128.