生態修復視角下城市濕地公園景觀設計研究

——以野鴨湖濕地公園為例

吳帛陽,高英杰

湛江科技學院,廣東 湛江 524094

濕地公園兼具生態與游憩功能,是城市生態系統中最重要的組成成分[1]。城市濕地公園是一種具有自生性的地理景觀要素,構成城市生態廊道與生態基礎設施[2]。隨著城市快速擴張與發展,致使生態問題日趨嚴重,城市濕地環境逐漸呈現破碎化趨勢。而城市濕地公園景觀設計要統籌實用性與觀賞性,也要平衡生態與社會服務功能[3]。近年來,城市濕地公園的研究融入景觀生態學理念,致力于從生態恢復的方法和濕地植物配置方面營建濕地公園景觀[4-5]。但目前而言,我國城市濕地公園景觀設計仍存在較為嚴重的人工痕跡突出、地方特色缺失、生態系統羸弱和景觀同質化等現象[6-7]。

野鴨湖距離北京市中心近,可利用市場大;濕地生態系統類型豐富且多具典型性,自然與生態價值重要性較高;面積較大,野生動物生態條件優越,在重要鳥類遷徙路線上;且周圍景觀資源豐富,可以連成旅游路線;但野鴨湖的供水來源主要依靠地下水補充。該文以野鴨湖濕地公園為例,從生態修復視角研究濕地公園景觀設計,提出基于生態修復理論的設計策略,為城市濕地公園建設管理提供參考性意見。

1 北京野鴨湖濕地公園概況

1.1 基址概況

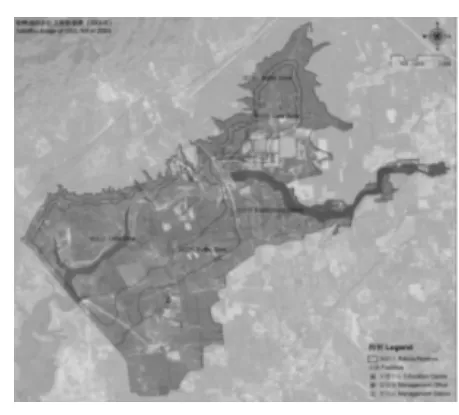

野鴨湖濕地自然保護區地處北京市西北部,與河北省接壤,是北京地區最大的濕地類型保護區和最大的濕地系統,是具有國家級濕地公園潛質的天然濕地,是許多珍稀鳥類的重要棲息地。保護區總面積6873hm2,其中核心區2384hm2、緩沖區1082hm2、試驗區3407hm2(圖1)。目前整個華北地區都面臨著濕地退化、濕地面積減小的命運。河北省近40年來濕地減少了近9成,北京市10年來濕地面積約減少一半以上。由于區域水位逐年降低,保護區原有肌理退化或轉型,導致濕地功能逐步喪失,環境承載力已達到極限,嚴重影響區域的資源保護與建設發展。2006年,原國家林業局將野鴨湖濕地自然保護區定義為國家級濕地生態公園,保護北京地區自然濕地系統并對其進行旅游發展規劃。針對保護區內存在問題,對內部資源進行整體可發,構建“可游、可玩、可賞”的生態性公園。

1.2 現狀及存在問題

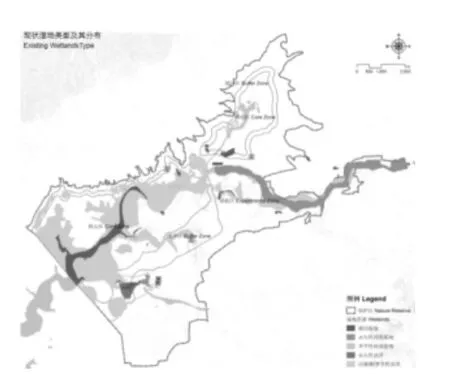

由于周邊農業用地和城市開發,湖泊濕地不斷減少,且基地嚴重缺水,很多泛洪平原用于農田耕作,已經干旱。毗鄰野鴨湖的區域已經退化為草甸,不能再發揮濕地作用,導致濕地景觀特征越來越模糊,濕地生態系統越來越不穩定。生態脆弱性的特征表現為濕地系統內生物群體的不穩定性,以及對外來干擾較為敏感,且破壞后不易修復[8]。現狀景觀也較為單一,公園設施缺乏連接,場地面積大,不易連通。

圖1 野鴨湖保護區衛星圖 Fig.1 Satellite Map of Wild Duck Lake Reserve

圖2 野鴨湖現狀圖Fig.2 Status Map of Wild Duck Lake

2 野鴨湖生態規劃策略

2.1 生態系統規劃

2.1.1 區域開發適宜性評價與生態容量預測

基地內大部分地區處于海拔479m以下,屬于官廳水庫水源保護區,不宜進行開發建設。應充分利用已建設區域,加以合理改造,使之發揮更大的功能;充分結合現有宣教中心;確定康張路周邊地區以及媯水河下游為新的發展重點。

野鴨湖濕地公園中心旅游區約有200hm2濕地與水域生態系統資源。在不影響生態系統穩定性的前提下,人均可享用的濕地與水源資源為500m2/人·天,生態旅游集中區生態容量為4000人/天。

2.1.2 生態系統規劃

野鴨湖生態系統的修復需從人工生態廊道與重要生態斑塊兩方面入手,從根源改善水質。重點修復野鴨湖南部濕地,以人工修復手段為主;而其他地區則以自然修復為主,其中海拔479m線以下區域盡可能退耕還濕、退耕還草。同時,野鴨湖還是北京市重要的鳥類棲息地,通過生態規劃改善棲息地環境,增強生態系統的穩定性與自我修復性。

規劃區域北部是森林保育區,保育和恢復森林,加強綠化是生態系統規劃的另一重要部分。北部建設有445hm2的綠化帶,沿康張路設置足夠距離的防護隔離帶,減少公路交通對野鴨湖自然濕地保護區的影響。

2.2 濕地系統與棲息地恢復

2.2.1 水系統規劃

水系統規劃主要通過建設人工濕地來完成,停止采用地下水補給,引入延慶污水處理廠中水來補充水源,逐步增加野鴨湖儲水量,增大濕地水域面積。人工濕地的建設還可凈化水質,確保流入官廳水庫的水質良好。重點改善上游水質,凈化官廳水庫水源,恢復周邊支流水系。取消保護區核心區內的康西泵站,恢復保護區周邊的支流水系。

2.2.2 濕地系統與棲息地恢復

對現有濕地資源進行整合,將占用的農田和草地恢復為永久濕地或季節濕地。在生態系統規劃的基礎上,營建濕地系統,為瀕危物種和珍稀物種提供適宜生境。

城市的不斷擴張與人的主觀行為活動導致城市中鳥類棲息地面積不斷減少,棲息地遭到不同程度的破壞。因此棲息地恢復一方面需要減少人為干擾,另一方面需要建設人工濕地,維持濕地生態系統的穩定性,對耕作、城市建設等人為因素加以控制。

2.3 濕地植物規劃

野鴨湖濕地公園植物配置應保留原有樹種,新增的植物以鄉土樹種為主,植物種植層次豐富,喬灌草結合。針對不同的區域特征,選擇適宜生長的植物樹種。比如濱水區的樹種以水生植物為主,植物種植應滿足河流的過水能力、可達性、安全性等。野鴨湖南北區域環境差異較大,因此需分情況進行配置。

南部區域:野鴨湖南部河段水域面積小,樹種的選擇限制較少,在規劃設計過程中需注重植物景觀、植物空間的營造。步行系統貫穿整個濕地公園,在保護原有景觀的同時,南部區域的景觀設計以人工景觀為主,結合植物造景營造趣味性。

北部區域:野鴨湖北部區域為濕地自然景觀區,有大面積的水面與沿河景觀,是整個濕地公園的重點改造區,也是核心景觀區。樹種的選擇以耐水性植物為主,游步道與南區結合,形成環湖、沿河景區游步道。沿河駁岸的植物盡可能選擇耐濕樹種,采用混合式駁岸,一方面減少水流的沖刷,另一方面可以促進濕地中原有植物系統的良性發展。

3 生態修復下野鴨湖濕地公園建設

3.1 規劃概念和濕地公園設計特點

當前,在生態修復理念下對野鴨湖濕地公園進行規劃設計,以保護生態環境為準則,創造宜游宜學宜研的休閑旅游基地為主要目標,依托現有基礎設施,分時序開發建設。規劃原則遵循生態可持續、社會可持續與經濟可持續原則,強化濕地公園生態系統,提升公共基礎服務設施。

野鴨湖現狀景觀空間以訪客中心和海后基地為主展開,在規劃過程中,以此為依托增強服務設施和游憩設施,完善道路交通,使之成為完整獨立的公園主要景點區,結合北區的人工濕地,進一步提升游憩、科普和科研的功能。規劃整體以原生態景觀空間為主體,建設大型郊野公園。

3.2 項目設計策略

從生態修復視角出發,設計通過建設人工濕地、綠色廊道、鳥類棲息地三大措施,逐步修復野鴨湖地區生態系統。同時在設計和營造過程中,盡量減少人工干預,協調人工與自然的關系保留歷史記憶,引導居民綠色可持續的建設意識。

3.3 野鴨湖濕地公園建設

3.3.1 濕地公園建設的目標

通過規劃設計與技術植入,擴大水域面積,使得水域面積維持在平衡范圍內,逐步恢復濕地滲透吸收功能。同時完善公園內的基礎服務設施與游憩設施,改善附近居民點的生活環境,以濕地公園為中心帶動周邊向綠色生態和諧的方向發展,形成宜居宜游宜學宜研的自然樂園。

3.3.2 濕地公園建設的難點與方法

(1)附近村落與濕地公園過渡問題

野鴨湖濕地公園西北側、東北側、東側以及南側有大量的傳統村落,農田與公園場地相接,如何處理好農用生產空間與生態空間是該設計的一大重點問題。

國土空間規劃中對“三區三線”進行了詳細闡述,濕地公園屬生態保護紅線范圍內用地,農田屬基本農田保護紅線范圍內,三區互相滲透,但三線互不交叉。因此,在滿足三線管控的基本原則下,在公園與農田交界處種植防護林,植物樹種的選擇以鄉土樹種為主,農用空間與建設空間適當進行用地置換,在邊界處建立開放性小游園,與濕地公園呼應,增強聯系。另一方面,也有助于形成特色空間,增強空間連通性與互動性。

(2)城市濕地公園設計面臨的問題

城鎮化導致城市面臨一系列的問題,用地破碎、功能混雜、污染嚴重、文化泛濫等都是當前規劃、建筑與景觀行業必須面對的問題。文化缺失在當前景觀設計中極為常見,隨處可見的文化廣場,以發揚文化為噱頭,卻做一些破壞傳統文化的設計。充分挖掘城市蘊含的本地特色文化,提取文化元素應用于濕地公園,形成城市與郊野濕地的完美呼應[9]。同時,濕地公園的設計要與城市肌理呼應,構建獨具特色的濕地景觀空間。與周邊居民增強互動性,將保護與利用的權力交給居民,共同締造濕地公園,增強居民的責任感與參與感。

(3)濕地公園設計在可持續發展與修復生態循環的問題

生態修復是指在快速城鎮化進程中,對自然環境、生活環境采用生態手段恢復和重新建設[10]。通過設計如何使得城市社會、經濟、生態可持續發展是當下最重要的議題。

濕地公園規劃設計應從整體結構出發,明確全園景觀空間結構,結合園內道路系統對公園進行分區規劃。南部人工濕地區域,建立公共綠地凈水系統,將裝置景觀與科普結合營造區域節點。通過凈化后的水系引入人工生態浮島,一方面恢復水體,另一方面形成自然與人工相協調的景觀。建立時序發展規劃,分期分時序開發建設。

3.3.3 濕地公園建設

(1)人工濕地建設

人工濕地的建設根據水域面積情況可分為兩類。對于水域面積較大且防洪要求不高的濕地,可依據現狀建設情況而定,可采用自然處理方式,樹種以水生鄉土植物為主,采用混合式駁岸,穩固河岸,減少水土流失。駁岸的硬質部分可采用天然石材,具有較強的吸附力,固坡的同時凈化水體。

對于水域面積較小且防洪要求較高的濕地,一般可采用人工處理方式,在不破壞生態的情況下,采用硬質駁岸設計,搭建防洪種植槽,可種植水生、陸生的鄉土灌木,柔化硬質駁岸。

(2)綠色廊道建設

濕地公園景觀設計的重點是如何通過生態修復手段達到生態、設計的可持續發展。人工濕地建設目的是為形成綠色廊道,將南北區域聯通。通過濕地水域引進內部,利用水生植物、微生物的生理弧度,采用生態修復手段形成景觀生態浮島[11],吸收、吸附和降解水體中的污染物。依托水系建設濕地公園碧道景觀,不僅可以減少資源的浪費,還可以豐富水域景觀,體現生態可持續發展的理念。

(3)棲息地建設

鳥類多樣性對于城市濕地公園濕地生態系統建設具有重要意義,野鴨湖是一個重要的鳥類遷徙驛站,尤其是在冬季。保護區內有233種鳥類,猛禽的種類較多,繁多的猛禽數量反映出保護區擁有穩定的生物鏈結構。整體構建濕地公園景觀格局,從水體、植被、人為干擾控制等方面入手建設,保持生態廊道的通達,加強島嶼、林地等鳥類棲息地之間的聯系[12]。構建水生植物生境群,通過沉水、浮水、挺水、漂浮植物形成特有生境來調節和抑制水環境污染,從而凈化水質并為水生生物提供良好的生境。在駁岸邊種植耐濕植物例如柳樹、水杉等喬木,完善生境群落,達到自我調節的目的。

3.3.4 濕地公園呼吸系統建設

濕地公園作為城市的“生態綠肺”,對城市生態建設發展起著決定性作用。野鴨湖地勢東北高西南低,通過東北角的濕地景觀“吸入”,經過大大小小的“肺泡”過濾、吸收與降解,再從西南角“呼出”,整個過程循環達到凈化水質,改善環境的效果。同時,濕地景觀自帶海綿體功能,在雨季,儲水蓄水能力增強,補充地下水,減少洪澇災害的發生;在旱季,則能充分發揮水庫作用,及時供給,調節生境,維持水平衡。通過濕地呼吸系統的建設,帶動周邊能源的循環利用,更好的為社會、經濟和生態方面帶來更多效益,提升環境質量。

4 結論

在該次規劃設計中加入了人工駁岸、自然駁岸、景觀生態浮島等生態技術,重新建立生態系統,對野鴨湖濕地公園未來的可持續發展,以及形成良好的生態循環都有著促進作用。該次設計是體現生態修復為主,在設計的過程中得出以下結論:(1)重視濕地的場地基質,增強對濕地以及濕地公園的保護,濕地管理機制越來越完善。(2)在設計中,進行思想的轉變,不僅僅是在場地上進行單純的設計,而是綜合考慮,平衡綜合效益,體現了新的生態公園建設。由此可見,中國在生態修復理論的研究也有著突破性的發展,但在生態修復的研究上仍要給予高度的重視。