多重概念整合視域下的譯者主體性研究

——以《夜雨寄北》英譯為例

陳度梅, 徐 諾

(長沙師范學院外國語學院,湖南 長沙 410100)

詩歌英譯是傳播中華優秀傳統文化的重要途徑。多年以來關于唐詩的精彩譯作層出不窮,譯者在跨語言和跨文化交際中擔任著特殊角色,為傳播中國優秀傳統文化作出了巨大的努力。文學翻譯是一種再闡釋過程,譯者在這一過程中有較大的主觀能動性。隨著譯者主體性研究的擴充,除闡釋學、女性主義等相對熱門的研究視角,也有許多學者從認知語言學等相關理論視角下對譯者主體性進行探討。認知語言學對文學翻譯研究具有較大的解釋力,概念整合理論為翻譯主體性研究提供了新的視角,尹富林[1]、金勝昔[2]等學者們認為翻譯主體包括原作者、譯者、讀者,也包括文本所涉及的源語和目的語,譯者主體性構建過程中主要包含解構原作和建構譯作時進行的兩輪概念整合。鑒于概念整合強大的闡釋力,國內外心理空間和概念整合理論應用于詩歌翻譯的相關研究較為豐富[3],但這一視角下對唐詩英譯中譯者主體性的探討相對匱乏,有待拓展。

一、多重概念整合理論內涵

概念整合理論(Conceptual Blending Theory,簡稱CBT)由認知語言學家Fauconnier 與Turner 提出,基于心理空間理論(Mental Space Theory)創建和完善的。概念整合最終產生的層創結構(emergent structure),是通過兩個或多個輸入空間(input spaces)部分地投射到合成空間(blend)后,通過“組合”(composition)、“完善”(completion)、“擴展”(elaboration) 三個相互聯系的心智過程產生[4]。層創結構標志著“意義的運演與產生”,翻譯過程則是動態的意義構建過程[5]。

Fauconnier &Turner 2002年進一步提出的多重概念整合(Multiple Blends)能很好地闡釋文學翻譯的動態過程。“多重概念整合有兩種主要方式:一種是幾個輸入空間同時平行投射,產生合成空間;另一種是首次概念整合產生的空間又作為下一次整合的輸入空間,與另一輸入空間進行整合形成新的合成空間。”[6]Turner 于2019年再次提出概念整合是心理活動的基本認知機制,在人類語言和多模態交際中起著不可或缺的作用[7]。

二、多重概念整合理論視域下《夜雨寄北》英譯本中的譯者主體性

翻譯是人類的重要認知活動之一,譯者在進行翻譯創作的過程中會受到不同認知因素的影響,不同的譯者對于原作文本都有著不同的獨到的理解。為更好地把握原作所表達的意思,以及獲得最佳翻譯成果,除了反復閱讀原作以外,負責任的譯者會深入了解原作作者以準確把握原文所要表達的觀點及情感,查閱源語讀者所提供的文獻資料等來補充空白知識,同時也會考慮到譯文是否被目的語讀者所認可等。即譯者從原作相關的多個方面進行識解認知以進行多重概念整合,而推出最終的涌現結構生成譯文。過去學者在運用概念整合理論對譯者的翻譯過程進行闡釋時,往往認為其只涉及源語文本空間和譯者心理空間兩個輸入空間。翻譯的過程應該還涉及原作作者心理空間、源語讀者空間、目的語讀者空間等多個心理空間。本文主要以李商隱的《夜雨寄北》英譯本為例,選取國內外兩位翻譯家許淵沖[8]和威特·賓納(Witter Bynner)[9]的譯作進行分析。

(一)譯者對原文作者的“體驗”(與作者心理空間的概念整合)

文學翻譯過程中,譯者將受到很多認知因素的制約。原文的再現依賴于作者心理空間。為吃透原文,深度理解作者的寫作意圖,負責任的譯者將從了解原文作者入手。翻譯李商隱的詩歌,要盡可能多地了解詩人的時代背景、生活體驗、創作風格和意圖及創作時所處的境遇等,才能對作者有更好的“體驗”,更準確地演繹出原文的內涵,實現對原文的解構。

不同的譯者對作者有著不同的“體驗”,正因為其各自“體驗”有所不同,才會產生不同風格的優秀譯作。這一“體驗”過程即譯者通過對作者的深入了解,體會作者在創作時的情感,推理作者的創作目的,通過作者知識框架不斷激活自己的認知框架,形成新的認知。晚唐社會的動蕩不安、作者的政治遭遇、豐富的感情經驗等構成了作者心理空間(輸入空間1)。《夜雨寄北》詩歌、詩體結構以及語言文化框架為源語文本空間(輸入空間2)。源語讀者與原文作者所共有的語言文化框架為類屬空間,為兩個空間的對話交流建立橋梁。兩個輸入空間的要素經過組合、完善、擴展產生層創結構,即源語文本的內涵(《夜雨寄北》的主旨大意),形成合成空間,完成一輪概念整合,如圖1 所示。

圖1 作者心理空間與源語文本心理空間的概念整合

例(1)巴山夜雨漲秋池

The pools in western hills with autumn rain over flow.(許淵沖譯)

I dream of your mountains and autumn pools brimming all night with the rain.(Witter Bynner 譯)

原詩中“巴山”這一地理位置知識為作者心理空間和源語文本心理空間所共享,通過類屬空間相聯系起來,即巴蜀,現四川盆地一帶,位于我國西部,與富足的長安相隔甚遠。通過跨空間匹配,有選擇性地投射到合成空間,生成具有兩個輸入空間共同特征的新信息,即“涌現結構”。從譯文中可以看出,許淵沖在翻譯時充分考慮到了作者心理空間,即詩人多年來四處漂泊,遠離家鄉,仕途坎坷,以致心中孤單苦悶,將“巴山”譯作“western hills”則是通過這一系列概念整合操作產生的結果,傳達了作者遠離家鄉、山川阻隔的愁情。而 Witter Bynner 將其“巴山”模糊化,省譯為“your mountains”,未解讀出遠離長安之偏僻的地理位置,也未充分考慮到原文作者的心理空間。此外,Witter Bynner 翻譯此句時用了第一人稱的視角,試圖拉近與讀者的距離,譯為“I dream of...”。但深度了解原文作者空間及源語文本空間后,可以發現“夜雨漲秋池”并非作者想象出來的場景,而是由于巴山所處盆地的地理原因造成的,是李商隱親眼所見:秋季河谷多夜雨。

例(2)卻話巴山夜雨時

And talk about this endless,dreary night of rain?(許淵沖譯)

When shall I be hearing your voice again,all night in the rain?(Witter Bynner 譯)

翻譯“夜雨”一詞時,許淵沖充分“體驗”了詩人感受(多年求官不得志,一無所獲,被貶巴蜀之地,不知如何面對迷茫的前途和家鄉翹首以盼的妻子)形成了與詩人體驗概念化相一致的認知映像,如“漲滿的雨水”“整夜在下的雨”等。經過概念整合后,分別譯為“autumn rain over flow”和“endless,dreary night of rain”,精準捕捉了原作中凄涼蕭瑟的意境,達到了“意美”的標準,并將作者在雨夜中的無盡相思生動地描繪了出來。賓納在對“夜雨”這一詞的處理上,經過與作者心理空間概念整合,用“all night with the rain”“all night in the rain”兩個相似的表達,還原出了原詩作者委婉往復,曲折回環的情感之美。

(二)譯者對源語讀者的“接近”(與源語讀者心理空間的概念整合)

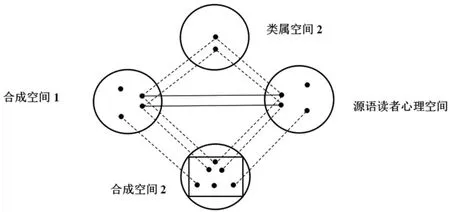

譯者為了使譯文翻譯得更加完美貼切,僅源語文本和作者心理空間的整合不夠,容易對譯文的識解認知過于狹隘。許多優秀的譯者通常會選擇補充更多的間接經驗來進行研究,如查閱李商隱以及《夜雨寄北》相關的文獻資料,也就是源語讀者對詩歌進行識解后而推導出的“涌現結構”。在上一輪概念整合中源語文本心理空間和原文作者心理空間相互投射生成的合成空間1 則作為本次概念整合的輸入空間1,而源語讀者的框架信息作為輸入空間2,從而進行新一輪的概念整合,與類屬空間2、合成空間1 的信息進行跨空間匹配、完善和擴展,其中一些主要信息被選擇性地投射到合成空間2,進而形成新的“涌現結構”,即譯者獲得對原作的深層次理解,如圖2 所示。

圖2 合成空間1 與源語讀者心理空間的概念整合

源語讀者指國內外通曉源語的相關讀者,包括具有一定水平和影響力的評論家對原作的識解認知。有影響力的評論家會對作品進行深入細致地研讀后得出觀點和看法,更具參考價值。合成空間1 與源語讀者心理空間的概念整合將幫助譯者準確地產出目的語文本,為目的語讀者傳達源語文本意圖,減少認知“偏離”。

例(3)《夜雨寄北》

君問歸期未有期

Written on Rainy Night to My Wife in the North

You ask me when I can come back but I don't know.

(許淵沖譯)

A Note on a Rainy Night to a Friend in the North

You ask me when I am coming. I do not know.

(Witter Bynner 譯)

《夜雨寄北》的爭議點在于第一句中的“君”,即李商隱的寫作對象。許多學者認為作者是寫給遠在長安的妻子。因此南宋洪邁在編著的《萬首唐人詩句》中將其題作《夜雨寄內》,而“內”字在古代有作妻子的意思,清代馮浩的《玉溪生年譜》和張采田的《玉溪生年譜會箋》等也稱此詩是詩人寄懷妻子王氏所作。也有學者認為寫作對象為友人。因為在晚唐,很少有丈夫將妻子稱作“君”,作者創作此詩時妻子王氏已病逝。劉學錯、余恕誠兩位學者在《李商隱詩歌集解》中提出此詩“當是梓慕思歸寄酬京華友人之作,確年不可考,約在梓慕后期”。

許淵沖和Witter Bynner 翻譯“君問歸期未有期”時都用了第二人稱視角“You”,但兩者在標題翻譯中體現出了對寫作對象不同的識解。許淵沖通過將自己對文本的認知與源語讀者空間進行了新一輪概念整合,將寫作對象譯為“to my wife”。而 Witter Bynner 則譯為“to a friend”,顯然在深挖作者與源語讀者心理空間后,對寫作對象有著不同的識解。

(三)譯者對目的語讀者的“關照”(與目的語讀者心理空間的概念整合)

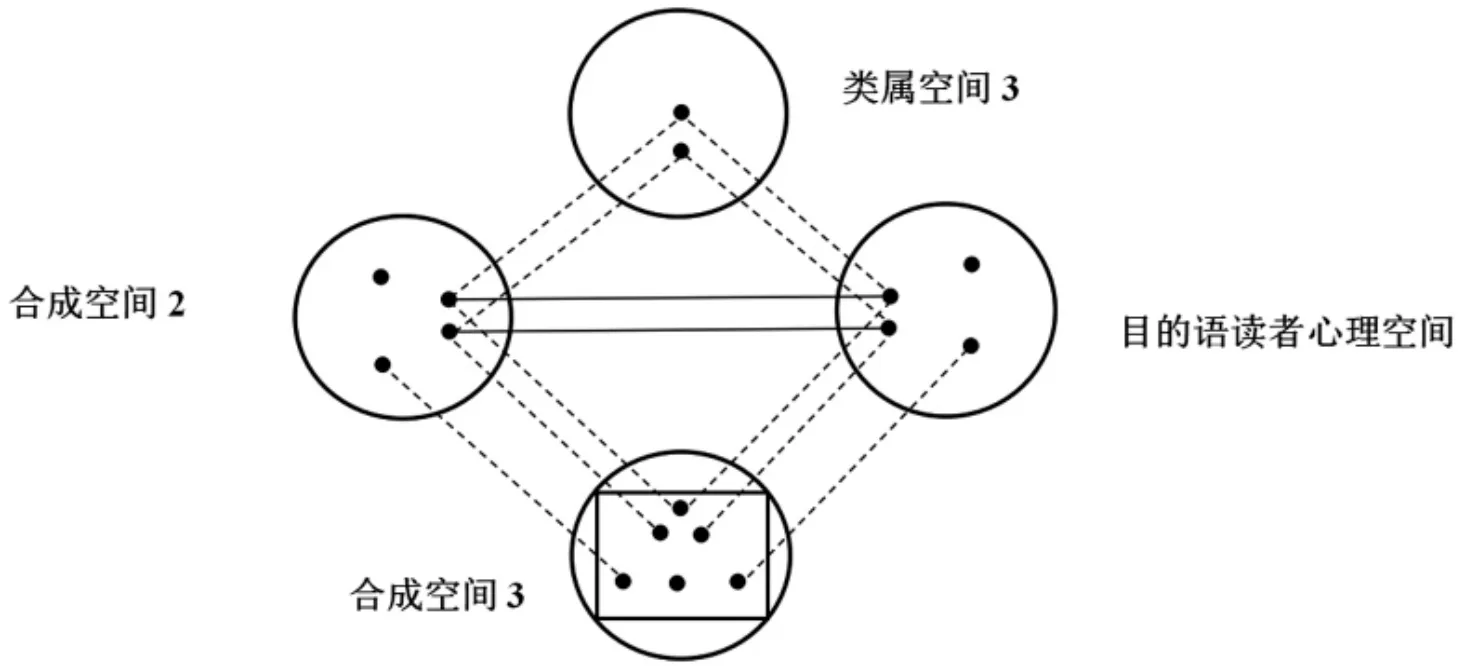

翻譯是一種跨文化交際活動,其最終目的是通過翻譯讓目的語讀者理解和接受源語所包含的文化背景。因此,目的語讀者的心理空間不容忽視,“畢竟是想讓他們看懂,希望能為他們所欣賞的”[10]。在翻譯過程中,負責任的譯者會充分重視目的語讀者的心理空間,激活讀者心中儲存的相關概念結構,進而實現同文化心理之間的交流。目的語讀者的認知框架,我們將其稱為目的語讀者心理空間,它會與上文中形成的合成空間2 共同作為輸入空間介入譯者的再一次概念整合,而生成新的合成空間3 即作者的最終譯作,如圖3 所示。

圖3 合成空間2 與目的語讀者心理空間的概念整合

目的語讀者不是抽象超然的,不同的目的語讀者對譯文有不同的理解,譯者在進行概念整合操作時會考慮到目的語讀者的認知框架、社會文化背景、對源語文化的可接受度等等,即目的語讀者心理空間。為達到翻譯目的,這些都是譯者在對文章的意義建構中所需要深入了解的因素,影響譯者的翻譯策略的選擇以及細節上的處理。所以,在譯者對中國古詩進行翻譯時,應充分考慮目的語讀者的認知框架,怎樣才能讓其準確明白詩歌所表達的意思,體會到其中作者的情感,并傳達唐詩的文體風格特征?譯者要盡可能地激活目的語讀者的心理空間,避免文化沖突,實現不同文化心理之間的交流,幫助他們成功地進行跨文化審美活動。

唐詩是我國優秀傳統文化,它以格律著稱,向來講究格式整齊對仗,前后長短相同,錯落有致,若想要達到促進唐詩文化傳播的目的,讓目的語讀者對中國古詩產生興趣,詩歌的形式美不容忽視。《夜雨寄北》是一首七言絕句,觀許淵沖先生的譯作,他在翻譯過程中將目的語讀者心理空間納入最后一輪概念整合當中來,經過這一認知操作,他最后將其譯成了每行十二個音節的亞歷山大體,最大限度地傳達了原詩的“形美”,有利于促進中國古典文化的傳播。

考慮到目的語讀者的接受度,為讓不熟悉中國詩歌的目的語讀者快速準確地欣賞中國詩歌,譯者在處理一些西方不熟悉的概念,尤其是文化負載詞時,會充分考慮目的語讀者的體驗認知和框架結構搭建目的語讀者心理空間,進行意義的整合與重構。美國著名翻譯家、漢學家華茲生稱Witter Bynner 在翻譯中習慣“用一般的地理詞匯去替換原文中具體的地點名字或者干脆回避典故”。Witter Bynner 在對這首詩進行翻譯的過程中,考慮到英語讀者的認知框架,即將目的語讀者空間作為輸入空間,對合成空間2 的框架成分進行匹配、增刪、調整或更換,發生新一輪概念整合而生出新的譯文。如原作中“巴山”指的是四川盆地那一塊地域,但這一具體的地理知識并不為目的語讀者所熟知,Witter Bynner 便將“巴山”簡譯成了“mountains”,是出于基于目的語讀者的可接受度而作出這樣的處理。

英語語言習慣和表達風格是Witter Bynner 和目的語讀者所享有的共同信息,它們映射于類屬空間,產生跨空間匹配,從而整合出新的涌現結構。在最后兩句的翻譯上,Witter Bynner 用兩個“When shall somebody be doing something?”的句型即“when shall we be trimming...?”和“When shall I be hearing... ?”來表達,是經過上述概念整合產生的結果,這樣的譯法使得譯文更加能被目的語讀者所接受。

翻譯作為文化的橋梁,在人類跨文化交際中有著重要的影響。翻譯并不是兩種語言之間的簡單轉換,其過程較為復雜。譯者在進行譯文創作時會考慮到多方面因素,如何準確傳達譯者所要表達的意思?如何將文章翻譯得加貼切又獨具風格?如何讓目的語讀者有更好的閱讀體驗?如何為傳播文化做出貢獻?等等。譯者在其中發揮著主體性地位,通過對不同領域知識的認知和體驗,即譯者進行了多重的概念整合操作,最后才會有如此不同又各具特色的優秀譯作呈現在我們眼前。